Die Haut verstehen: Warum dieses Organ so faszinierend ist

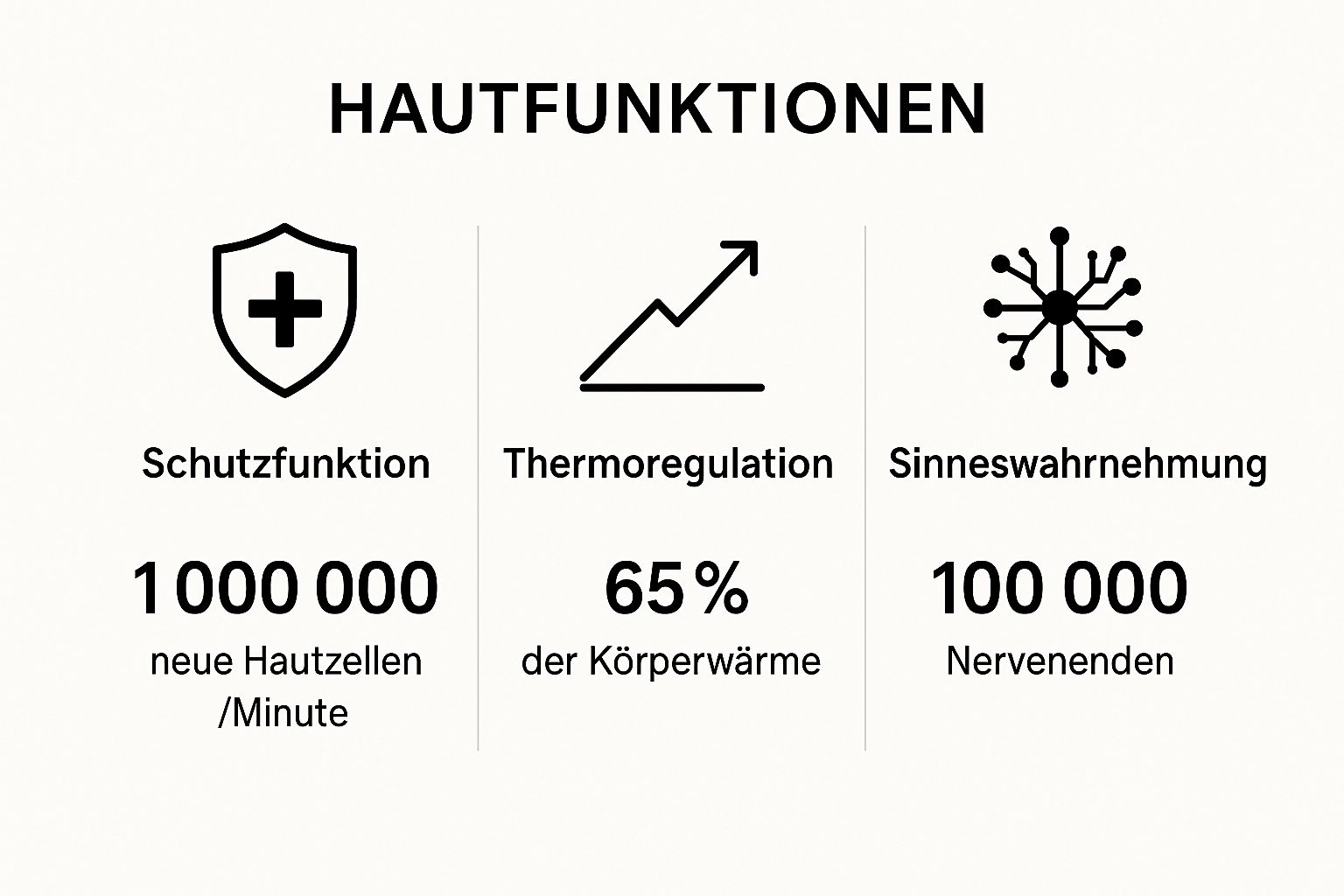

Unsere Haut ist weit mehr als eine sichtbare Hülle. Als komplexes System aus Zellen, Nerven und Drüsen schützt sie vor Umwelteinflüssen, reguliert die Temperatur und vermittelt Sinneseindrücke. Dieses Zusammenspiel eignet sich hervorragend für den Biologie- und Sachkundeunterricht, um naturwissenschaftliches Denken zu fördern.

Bereits auf den ersten Blick liefert die Haut beeindruckende Zahlen:

| Messgröße | Wert |

|---|---|

| Hautoberfläche | 2 m² |

| Anteil am Körpergewicht | 20 % |

| Zellen pro cm² | 600.000 |

| Sinneszellen pro cm² | 5.000 |

| Nervenbahnen pro cm² | 4 m |

| Schweißdrüsen pro cm² | 100 |

| Dicke der Oberhaut (Augenlider) | 0,03 mm |

| Dicke der Oberhaut (Handflächen) | 4 mm |

| Täglich abgestoßene Hautschuppen | 10 g |

| 14–29-Jährige mit Hautunreinheiten | 96 % |

Mehr Statistiken zur Hautgesundheit

Lehrkräfte, die nach aufbau der haut arbeitsblatt recherchieren, entdecken in unseren Materialien vielfältige Ansätze für interaktive Übungen.

Kernkompetenzen durch Hautarbeitsblätter

Gut gestaltete Arbeitsblätter zum Hautaufbau fördern bei Schülern unter anderem:

- Kritisches Denken: Analyse von Diagrammen und Schichtaufbau

- Naturwissenschaftliches Arbeiten: Hypothesenbildung und Experimentplanung

- Fachvokabular: Begriffe wie Epidermis, Dermis oder Subkutis

- Visuelle Wahrnehmung: Beschriften und Erklärzeichnungen erstellen

Diese Kompetenzen legen eine solide Grundlage für fächerübergreifende Projekte und anschließende Themen.

Die Kombination aus prägnanten Texten, Illustrationen und strukturierten Diagrammen spricht unterschiedliche Lerntypen an.

Im nächsten Abschnitt erfährst du, wie du Arbeitsblätter altersgerecht aufbereitest und visuelle Elemente optimal einsetzt, um das Verständnis des Hautaufbaus nachhaltig zu festigen.

Hautschichten im Detail: Kernwissen für präzise Arbeitsblätter

Das folgende data chart veranschaulicht in einem Balkendiagramm die Dicke, die Bestandteile und die Hauptfunktionen der Hautschichten.

Dieses Diagramm zeigt, dass die Epidermis mit bis zu 0,4 mm sehr dünn, aber schützend ist, während die Subkutis mit bis zu 20 mm als Polsterung dient.

Ein fundierter Einblick in Epidermis, Dermis und Subkutis hilft, komplexe Abläufe im Aufbau-der-Haut-Arbeitsblatt anschaulich zu erklären. Ein strukturierter Vergleich erleichtert die didaktische Aufbereitung für den Biologieunterricht.

Epidermis: Schutzbarriere und Zellerneuerung

Die Epidermis ist die äußerste Hautschicht und bildet den ersten Schutzwall gegen Keime und UV-Strahlung. Sie unterteilt sich in fünf Lagen, darunter Basalzell- und Hornschicht.

In diesem Bereich entstehen täglich 30 000 neue Zellen, die nach oben wandern und abgestoßen werden. Dieses Modell lässt sich im Unterricht gut mit einer sich verteuernden Ziegelmauer vergleichen.

Dermis: Stabilität und Sinneswahrnehmung

In der Dermis liefern Kollagen und Elastin die nötige Festigkeit und Elastizität. Außerdem befinden sich hier:

- 15 Talgdrüsen pro cm²

- 1 Meter Blutgefäße pro cm²

- Nervenendigungen und Haarfollikel

Der entwickelte SASSQ-Score erfasst 11 Parameter wie Faltenbildung oder Pigmentierung. In einer Studie mit 408 Probanden und Expertenbewertungen standardisierter Fotografien wird die Komplexität der Hautbewertung deutlich. Read the full research here: Explore this topic further

Subkutis: Polsterung und Energiespeicher

Die Subkutis dient als Stoßdämpfer und Energiespeicher. Hier finden sich:

- Fettzellen in lockerem Bindegewebe

- Ein weitverzweigtes Kapillarnetz

Diese Anordnung reguliert die Wärmespeicherung und schützt innere Organe. Im Unterricht bietet sich der Vergleich mit einem isolierenden Sitzkissen an.

Vergleich der drei Hautschichten

Im folgenden Abschnitt fassen wir die drei Schichten in einer Vergleichstabelle zusammen.

Die drei Hautschichten im Überblick

Vergleich der drei Hautschichten mit ihren Bestandteilen und Funktionen

| Hautschicht | Bestandteile | Dicke | Hauptfunktionen |

|---|---|---|---|

| Epidermis | Keratinozyten, Melanozyten | 0,03–0,4 mm | Schutz, Feuchtigkeitshaushalt |

| Dermis | Kollagen, Elastin, Blutgefäße, Nerven | 1–4 mm | Stabilität, Sinneswahrnehmung |

| Subkutis | Fettzellen, Bindegewebe | 2–20 mm* | Polsterung, Energiespeicher |

*variiert je nach Körperregion

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass jede Schicht eindeutige Aufgaben erfüllt: Die Epidermis schützt, die Dermis stützt und vermittelt Reize, die Subkutis speichert Energie.

Im Arbeitsblatt können Lernende folgende Aufgaben bearbeiten:

- Beschrifte die Schichten in einer vereinfachten Zeichnung

- Ordne Funktionen und Bestandteile den jeweiligen Hautschichten zu

- Interpretiere das Balkendiagramm und erläutere die Unterschiede

Fazit: Mit diesem Überblick lassen sich Hautfunktionen und -strukturen didaktisch klar vermitteln.

Weitere Tipps und Material findest du hier: Wie du den Aufbau der Haut im Unterricht meisterst

Aufgabenformate, die begeistern: Von Beschriftung bis Reflexion

Mit dem Arbeitsblatt zum Aufbau der Haut gestalten Sie den Biologieunterricht interaktiv. Verschiedene Formate wie Beschriftung, Lückentext und Multiple-Choice sprechen alle Lerntypen an. So trainieren Schüler ihre Fachkompetenz, fördern das kritische Denken und entwickeln Eigeninitiative.

Ein solides Basiswissen zum Hautaufbau ist entscheidend – das belegen auch aktuelle Zahlen. Die deutsche Körperpflegebranche erreichte 2024 Rekordumsätze von 16,9 Milliarden Euro, wovon 3,8 Milliarden Euro auf Haarpflege entfallen. Die stationären Hautkrebsbehandlungen stiegen um 75 % auf 109.400 Fälle pro Jahr. Privathaushalte investierten 2023 über 43 Milliarden Euro in Körperpflege. Diese Daten verdeutlichen das wachsende Interesse an Hautgesundheit und die Relevanz von Materialien, die erklären, dass in der Hornschicht 30.000 neue Hautzellen pro Minute entstehen. Entdecke weitere Statistiken zur Hautpflegebranche

Beschriftungsaufgaben für visuelle Lerntypen

Beschriftungen unterstützen das räumliche Verständnis und erweitern das Fachvokabular.

- Anatomische Zeichnungen der Epidermis und Dermis beschriften

- Farbcodierte Legende für Zellen, Drüsen und Fasern erstellen

- Vergleichssymbole nutzen, zum Beispiel Ziegelmauer-Analogie für Keratinozyten

Ein gut strukturiertes Beschriftungsblatt bildet die Grundlage für komplexere Übungsformen.

Lückentexte und multiple-choice

Mit Lückentexten prüfen Sie systematisch das Faktenwissen, während Multiple-Choice-Aufgaben schnelle Selbstkontrolle ermöglichen.

- Lückentextpaare wie Stratum corneum – abgestorbene Zellen

- Multiple-Choice-Fragen zu Kollagen, Elastin und Schweißdrüsen

- Kurze Feedback-Texte bei jeder Auswahlmöglichkeit

Diese Formate lassen sich digital integrieren und bieten unmittelbares Feedback zum Lernstand.

Kreative und haptische formate

Haptisches Lernen vertieft das Verständnis komplexer Zusammenhänge.

- Modellbau mit Knetmasse, um Hautschichten nachzubilden

- Faltblätter als interaktive Layer-Flipcards

- Rollenspiele zur Darstellung der Schutzfunktion der Haut

Solche Aktivitäten fördern die Handlungsorientierung und verankern Wissen nachhaltig.

Integration und differenzierung

Die Mischung verschiedener Formate ermöglicht eine individuelle Förderung.

- Gestaffelte Schwierigkeitsstufen für heterogene Gruppen

- Zusatzaufgaben für schnelle Lerner

- Hilfestellungen bei Förderbedarf oder Sprachbarrieren

So unterstützen Sie Lernende mit unterschiedlichen Voraussetzungen effektiv.

Vergleich der aufgabentypen

| Aufgabenformat | Lernziel | Materialaufwand | Dauer |

|---|---|---|---|

| Beschriftung | Fachbegriffe festigen | Gering | 10 Min. |

| Lückentext | Faktenwissen vertiefen | Mittel | 15 Min. |

| Multiple-Choice | Selbstkontrolle | Gering | 10 Min. |

| Modellbau | Haptisches Verständnis | Hoch | 20–30 Min. |

Mit dieser Auswahl an Arbeitsblatt-Formaten lässt sich differenziert arbeiten und auf individuelle Bedürfnisse eingehen.

Vom Grundschüler zum Abiturienten: Altersgerechte Materialien

In jeder Klassenstufe lässt sich die Neugier am Hautaufbau wecken. Mit zielgruppenorientierten Materialien passen wir Übungen an Vorkenntnisse und Lernbedürfnisse an. In der Grundschule kommen einfache Vergleiche zum Einsatz, während die Oberstufe komplexe Zusammenhänge verknüpft. Ein durchdachtes Aufbau-der-Haut-Arbeitsblatt unterstützt Schüler dabei, ihr Wissen selbstständig zu prüfen.

Grundschule: Farbe, Form und erste Fachbegriffe

Grundschulkinder lernen am besten mit visuellen Reizen und spielerischen Zugängen. Unsere Arbeitsblätter sind auf eine Aufmerksamkeitsspanne von etwa 10–15 Minuten ausgelegt.

- Bunte Schichtkarten zum Ausschneiden und Zusammenkleben

- Einfache Beschriftungsaufgaben mit Symbolen (z. B. Sonne für UV-Schutz)

- Analogie „Schutzwall“: Die Epidermis als kleine Mauer aus Bauklötzen

Diese Elemente legen den Grundstein für das erste Fachvokabular und bereiten auf spätere Themen vor.

Mittelstufe: Systematisches Vokabular und erste Biochemie

In der Mittelstufe (Klasse 5–10) erweitern Schüler ihr Fachvokabular und erforschen Stoffwechselprozesse. Der Hydrolipidfilm steht nun im Fokus.

- Tabellen zur Gegenüberstellung von Zelltypen und Funktionen

- Lückentexte mit Begriffen wie Kollagen und Lipidfilm

- Kurzaufgaben zur Funktionsweise des Säureschutzmantels

Ein Beispiel-Arbeitsblatt zeigt, dass der Hydrolipidfilm aus Wasser und Talg besteht und den pH-Wert zwischen 4,1 und 5,5 hält.

Oberstufe: Molekulare Zusammenhänge und fächerübergreifende Querverbindungen

In der Sekundarstufe II verknüpfen Schüler Biologie und Chemie, um molekulare Prozesse zu verstehen:

- Grafiken zum Einfluss von UV-Strahlung auf DNA-Schäden in Hautzellen

- Projektanleitungen für Mini-Experimente (z. B. pH-Test an Alltagsprodukten)

- Diskussionsfragen zur Haut als Schnittstelle zwischen Biologie und Chemie

Vergleiche wie „HD-Fernsehen versus altes TV“ machen Aufbau- und Wirkprinzipien der Hautschichten anschaulich.

Differenzierung und selbstverantwortliches Lernen

Für heterogene Lerngruppen bieten unsere Arbeitsblätter dreistufige Aufgaben:

- Basis-, Erweiterungs- und Expertenlevel

- Hilfetexte für leistungsschwächere Schüler

- Weiterführende Links und Buchtipps für Interessierte

| Klassenstufe | Hauptziel | Format | Dauer |

|---|---|---|---|

| Grundschule | Visuelles Verständnis | Bastel- und Malaufgaben | 10–15 Min |

| Mittelstufe | Fachbegriffe und erste Prozesse | Tabellen, Lückentexte | 20–25 Min |

| Oberstufe | Molekulare Tiefe und fächerübergreifend | Grafiken, Diskussionen | 30–45 Min |

Mit altersgerechten Szenarien und klaren Lernzielen können alle Schülerinnen und Schüler ihr Wissen zum Hautaufbau gezielt erweitern. Spielerischer Einstieg und anspruchsvolle Analyse fördern nachhaltiges Lernen und Eigenverantwortung.

Unterrichtsgestaltung mit Hautmodellen und Experimenten

Das Lernen über den Aufbau der Haut wird besonders einprägsam, wenn Schülerinnen und Schüler aktiv werden. Mit realistischen Modellen und einfachen Versuchen lassen sich Sinneswahrnehmung und Temperaturregulation der Haut eindrücklich demonstrieren. Dieser praxisorientierte Ansatz ergänzt Arbeitsblätter optimal und fördert ein nachhaltiges Verständnis.

Experimente zur Sinneswahrnehmung und Temperaturregulation

Zunächst führen die Lernenden kleine Tests durch, die das Zusammenspiel von Haut und Umwelt erfahrbar machen:

- Temperaturmessung: Mit Infrarot-Thermometern prüfen die Schülerinnen und Schüler die Wärmeleitung an Handrücken und Unterarm.

- Druck- und Schmerzrezeptoren: Mit Monofilamenten oder Stecknadeln erkunden sie Unterschiede zwischen Rücken und Handfläche.

- Feuchtigkeitsbarriere: Ein Versuch mit Wasser und Vaseline zeigt, wie die Hornschicht die Verdunstung reduziert.

Diese Versuche sind in wenigen Minuten aufgebaut und wecken die Neugier auf vertiefende Aufgaben in den Arbeitsblättern.

Stationenlernen und digitale Ergänzungen

Im Stationenlernen durchlaufen Kleingruppen nacheinander verschiedene Module. Dabei werden Teamfähigkeit und eigenständiges Lernen gestärkt:

- Modellbau mit Ton oder Knete zur Abbildung von Epidermis, Dermis und Subkutis

- Kamera-Mikroskop-Module für Nahaufnahmen der Zellschichten

- Digitale Quizze zur Überprüfung der Fachbegriffe direkt am Tablet

Ein Online-Quiz mit Sofort-Feedback lässt sich zum Abschluss integrieren, um den Lernstand zu sichern.

Zeitliche Strukturierung und Einbettung

Für eine Doppelstunde (90 Min.) bietet sich folgende Gliederung an:

- 15 Min.: Einführung und Vorstellung der Modelle

- 45 Min.: Experimentierphasen an drei Stationen

- 20 Min.: Auswertung mit Reflexionsbogen

- 10 Min.: Gemeinsame Diskussion und Feedbackrunde

Diese Struktur schafft Raum für Selbstreflexion und gezielte Nachbereitung.

Methodenvorschläge zum Einsatz der Hautaufbau-Arbeitsblätter

Übersicht verschiedener Unterrichtsmethoden und deren Eignung für unterschiedliche Lernphasen

| Methode | Beschreibung | Geeignete Phase | Zeitbedarf | Besondere Hinweise |

|---|---|---|---|---|

| Stationenlernen | Rotierende Gruppen erarbeiten thematische Module | Erarbeitungsphase | 45 Min. | Rollen der Gruppenleiter wechseln |

| Experimente | Hands-on-Versuche zu Sinnesrezeptoren und Temperatur | Erarbeitungsphase | 20–30 Min. | Sicherheitsregeln einhalten |

| Kooperative Diskussion | Reflexionsbögen in Partnerarbeit ausfüllen | Sicherungsphase | 15 Min. | Fokus auf Selbst- und Peer-Feedback |

| Digitale Quizze | Online-Abfrage mit automatischem Feedback | Wiederholungsphase | 10 Min. | Tablets oder Laptops erforderlich |

Aus der Tabelle wird deutlich, dass sich experimentelle und kooperative Methoden ideal ergänzen. So lassen sich Arbeitsblätter effektiv in den Unterricht integrieren und verschiedene Lernziele abdecken.

Entdecke unsere Anleitung für praktische Hautmodelle und bereichere deinen Biologieunterricht mit handlungsorientierten Materialien.

Fächerübergreifende Projekte: Die Haut ganzheitlich verstehen

Fächerübergreifende Projekte nutzen das Aufbau der Haut Arbeitsblatt als Ausgangspunkt, um Zusammenhänge in Biologie, Chemie, Physik und Kunst zu verknüpfen. So verstehen Lernende komplexe Vorgänge besser und erleben praxisorientiertes Arbeiten im Team. Studien zeigen, dass sich die Motivation um 30 % erhöht, wenn Schüler Hautthemen aus verschiedenen Blickwinkeln bearbeiten. Gleichzeitig schult dieses Format naturwissenschaftliche Methoden und soziale Kompetenzen.

Biologie trifft Chemie: Hautpflegeprodukte analysieren

In diesem Modul untersuchen Teams typische Pflegeprodukte auf ihren pH-Wert und zentrale Inhaltsstoffe.

- Messung mit Indikatorpapier oder digitalen Messgeräten

- Identifikation von Tensiden, Fetten und Konservierungsmitteln

- Diskussion der Wirkung auf den Hydrolipidfilm

Am Ende vergleichen die Gruppen ihre Datenblätter mit dem Hautaufbau-Arbeitsblatt. Dabei verbessern sie nicht nur ihr Fachvokabular, sondern üben auch exakte Protokollführung.

Physik und Gesundheit: Sonnenschutz und UV-Strahlung

Im physikalischen Teil wird die Wechselwirkung zwischen Licht und Haut erforscht:

- Erfassung der UV-Strahlung mit UV-Sensoren auf dem Schulgelände

- Berechnung des Lichtschutzfaktors (LSF) anhand von Transmissionsdiagrammen

- Entwicklung eigener Sonnenschutzformeln in Kleingruppen

So begreifen Schüler, wie Photonenstrahlung Hautzellen beeinflusst und welche Rolle physikalische Prinzipien in der Kosmetik spielen.

Kunst und Mikroskopie: Hautstrukturen als Inspirationsquelle

Der kreative Part verbindet Biologie mit Kunst:

- Mikroskopische Betrachtung von Hautschuppen oder Papier-Proben

- Anfertigung von Skizzen und Aquarellen basierend auf Epidermis und Dermis

- Präsentation der Werke in einer Klassenzimmer-Ausstellung

Dieser Ansatz schärft die Beobachtungsgabe und zeigt, wie wissenschaftliche Befunde in künstlerische Konzepte münden können.

| Fachbereich | Projektidee | Lernziel | Zeitbedarf |

|---|---|---|---|

| Biologie | Analyse von Inhaltsstoffen in Cremes | Protokollieren, Hypothesen prüfen | 2–3 Stunden |

| Chemie | Bestimmung von pH-Wert und Tensiden | Laborpraxis, Reaktionsgleichungen | 1–2 Stunden |

| Physik | UV-Messungen und LSF-Berechnung | Datenanalyse, Grafikinterpretation | 2 Stunden |

| Kunst | Mikroskopische Skizzen und Ausstellung | Visuelle Wahrnehmung, Präsentation | 3–4 Stunden |

Zusammenarbeit im Kollegium und evaluation

Für eine gelungene Planung und Nachbereitung empfehlen sich:

- Regelmäßige Team-Meetings zur Abstimmung der Fächerinhalte

- Feedbackbögen der Schüler, um den Lernfortschritt zu dokumentieren

- Peer-Review, bei dem Lehrkräfte ihre Erfahrungen in Kleingruppen austauschen

Weiterführende Ideen findest du in unserem Artikel: Fächerübergreifende Projekte entdecken.

Möchtest du deinen Unterricht noch ansprechender gestalten? Entdecke exklusive anatomische Poster und Accessoires bei Animus Medicus und finde inspirierende Lehrmittel im Vintage-Stil!