Verstehen Sie die spezifische und unspezifische Immunabwehr in Ihrem Körper

Jeden Tag aufs Neue kämpft dein Körper einen unsichtbaren, aber entscheidenden Kampf, um dich gesund und munter zu halten. Die Hauptakteure in diesem Ringen sind die spezifische und unspezifische Immunabwehr. Du kannst dir die unspezifische Abwehr wie eine schnelle Eingreiftruppe vorstellen, die jeden Eindringling sofort bekämpft. Die spezifische Abwehr hingegen ist eine hochtrainierte Spezialeinheit, die ganz gezielt gegen bereits bekannte Feinde vorgeht und sich deren Gesichter merkt.

Die zwei Säulen deiner Gesundheit verstehen

Dein Immunsystem ist wie die Verteidigung einer gut bewachten Festung. Zwei Hauptsysteme arbeiten unermüdlich daran, dich vor Angreifern wie Viren, Bakterien oder Pilzen zu schützen: die unspezifische (angeborene) und die spezifische (erworbene) Immunabwehr.

Die unspezifische Immunabwehr ist deine allererste Verteidigungslinie. Sie ist von Geburt an vorhanden und sozusagen immer im Dienst. Man kann sie sich wie die dicken Mauern, die robusten Tore und die wachsamen Wachen deiner Festung vorstellen. Sie schlägt sofort Alarm und reagiert auf jede Bedrohung, ohne den Angreifer im Detail kennen zu müssen. Ihr Ziel: Eindringlinge so schnell wie möglich aufhalten.

Die spezifische Immunabwehr dagegen ist eher eine intelligente Eliteeinheit. Sie entwickelt sich im Laufe deines Lebens weiter und lernt bei jedem Kontakt mit einem neuen Erreger dazu. Diese Truppe ist nicht sofort zur Stelle, aber sobald sie alarmiert wird, entwickelt sie maßgeschneiderte „Waffen“ (Antikörper) gegen einen ganz bestimmten Gegner. Und das Beste: Sie vergisst ihn nie wieder.

Das Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg

Das Besondere an deinem Immunsystem ist, dass diese beiden Abteilungen nicht einfach nebeneinanderher arbeiten. Sie kommunizieren ständig und agieren Hand in Hand. Die unspezifische Abwehr hält die ersten Angreifer in Schach und sammelt dabei wichtige Informationen, die sie dann an die Spezialeinheit weitergibt.

Die wahre Stärke deines Immunsystems liegt im perfekten Zusammenspiel zwischen der schnellen, allgemeinen Reaktion der unspezifischen Abwehr und der gezielten, erinnerungsfähigen Strategie der spezifischen Abwehr.

Dieser koordinierte Ansatz sorgt dafür, dass dein Körper sowohl auf unmittelbare Gefahren als auch auf langfristige Bedrohungen optimal vorbereitet ist. Wenn du verstehst, wie diese beiden Säulen zusammenarbeiten, bekommst du einen faszinierenden Einblick in die komplexen Prozesse, die dich jeden Tag schützen.

Für einen tieferen Einblick in die grundlegenden Mechanismen kannst du mehr darüber lesen, wie das Immunsystem funktioniert, und die faszinierende Welt deiner körpereigenen Abwehrkräfte entdecken.

Immunabwehrsysteme auf einen Blick

Um die Unterschiede zwischen den beiden Systemen noch klarer zu machen, habe ich eine kleine Übersicht für dich vorbereitet. Diese Tabelle fasst die wesentlichen Punkte zusammen und gibt dir einen schnellen Überblick.

| Merkmal | Unspezifische (angeborene) Immunabwehr | Spezifische (adaptive) Immunabwehr |

|---|---|---|

| Reaktionszeit | Sofort (Minuten bis Stunden) | Verzögert (Tage) |

| Spezifität | Reagiert allgemein auf Erreger | Hochspezifisch für einen bestimmten Erreger |

| Gedächtnis | Kein immunologisches Gedächtnis | Bildet Gedächtniszellen für langanhaltenden Schutz |

| Bestandteile | Physische Barrieren, Fresszellen, Killerzellen | B- und T-Lymphozyten, Antikörper |

Du siehst also, beide Systeme haben ihre ganz eigenen Stärken und Aufgaben. Erst ihre enge Zusammenarbeit macht dein Immunsystem zu einer so effektiven Schutzmacht.

In den folgenden Abschnitten schauen wir uns beide Systeme noch genauer an und entschlüsseln ihre faszinierenden Mechanismen im Detail.

Die unspezifische Abwehr als erste Verteidigungslinie

Stell dir dein Immunsystem wie eine gut bewachte Festung vor. Die unspezifische Immunabwehr ist dabei das Sicherheitspersonal an den Toren. Es ist rund um die Uhr da, sofort zur Stelle und fragt nicht erst nach dem Ausweis eines Eindringlings – es handelt. Diese angeborene Immunität ist deine erste und wichtigste Verteidigungslinie gegen so ziemlich alles, was dir schaden will.

Sie reagiert blitzschnell, ist aber kein Spezialist. Ob es ein Bakterium, ein Virus oder nur ein fieser Splitter im Finger ist, die Reaktion läuft immer nach einem bewährten, allgemeinen Schema ab. Ihr Ziel? Den Feind aufhalten, seine Ausbreitung stoppen und wertvolle Zeit gewinnen, bis bei Bedarf die Spezialeinheiten – also die spezifische Abwehr – mobilisiert werden.

Dieser Schutzwall besteht aus zwei wesentlichen Teilen: den äußeren Barrieren, die Eindringlinge gar nicht erst reinlassen, und den inneren Abwehrmechanismen, die aktiv werden, sobald die erste Mauer durchbrochen wurde.

Die äußeren Schutzmauern deines Körpers

Die einfachste Verteidigung ist oft die beste: Erreger gar nicht erst in den Körper lassen. Genau dafür haben wir eine ganze Reihe robuster physischer und chemischer Barrieren.

Deine Haut ist die offensichtlichste Mauer. Sie ist mehr als nur eine Hülle, denn sie produziert auch einen leicht sauren Schweiß, der für viele Mikroorganismen ein echt ungemütliches Pflaster ist. Wenn du genau wissen willst, wie dieser Schutzwall aufgebaut ist, findest du Details in unserem Artikel über den Aufbau der Haut und effektives Unterrichtsmaterial.

Aber auch unsere inneren Oberflächen sind bestens geschützt:

- Schleimhäute: In den Atemwegen, im Verdauungstrakt und in den Harnwegen fangen klebrige Schleimschichten Erreger ein, bevor sie tiefer vordringen können.

- Flimmerhärchen: In der Lunge arbeiten winzige Härchen wie ein Förderband, das den Schleim samt eingefangener Partikel einfach wieder nach draußen befördert.

- Körpersäfte: Magensäure, Tränenflüssigkeit und Speichel enthalten Enzyme wie Lysozym, die die Zellwände von Bakterien gezielt angreifen und zerstören.

Zusammen bilden all diese Komponenten einen wirklich starken, passiven Schutzschild.

Die inneren Wächter der unspezifischen Abwehr

Was passiert aber, wenn ein Erreger es doch durch die erste Barriere schafft, zum Beispiel durch einen kleinen Schnitt? Dann schlägt die zelluläre Abteilung der unspezifischen Abwehr Alarm. Sie ist sozusagen die aktive Patrouille innerhalb deiner Festung.

Zu diesen unermüdlichen Wächtern gehören vor allem die Fresszellen (Phagozyten). Die bekanntesten Vertreter sind die Makrophagen und die neutrophilen Granulozyten. Sie erkennen fremde Strukturen, umzingeln die Eindringlinge und verdauen sie kurzerhand. Diesen Prozess nennt man Phagozytose – ein buchstäbliches Auffressen des Feindes.

Eine weitere wichtige Truppe sind die natürlichen Killerzellen (NK-Zellen). Sie haben sich darauf spezialisiert, körpereigene Zellen aufzuspüren, die von Viren gekapert wurden oder zu Krebszellen entartet sind. Anstatt den Erreger selbst anzugreifen, eliminieren sie die befallene oder veränderte Zelle und unterbinden so die weitere Ausbreitung des Problems.

Die unspezifische Abwehr ist ein Generalist. Sie erkennt allgemeine Gefahrenmuster, die für viele Erreger typisch sind, anstatt sich auf die Identität eines einzelnen Angreifers zu konzentrieren. Das macht sie schnell, aber eben auch unspezifisch.

Diese schnelle Eingreiftruppe ist für unsere Gesundheit absolut unbezahlbar. Wie wichtig sie ist, wird besonders bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem deutlich. Daten des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) zeigen, dass in deutschen Kliniken invasive Eingriffe oder bestimmte Therapien das Immunsystem so stark schwächen können, dass die unspezifische Abwehr überfordert ist. Etwa 30–40 % der Infektionen bei diesen immungeschwächten Personen verlaufen deutlich schwerer, was die entscheidende Rolle dieser ersten Verteidigungslinie eindrucksvoll unterstreicht.

Die Entzündung als Alarmsignal

Wenn du dich schneidest, wird die Stelle rot, warm, schwillt an und tut weh. Das ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil: Es ist der sichtbare Beweis, dass deine unspezifische Immunabwehr auf Hochtouren läuft. Diese Entzündungsreaktion ist einer ihrer zentralen Mechanismen.

Was dabei passiert? Beschädigte Zellen setzen Botenstoffe frei, die die Blutgefäße in der Umgebung erweitern. Dadurch fließt mehr Blut in die Region (das sorgt für Rötung und Wärme). Gleichzeitig werden die Gefäßwände durchlässiger, sodass Abwehrzellen und Flüssigkeit leichter zum Ort des Geschehens gelangen können (das führt zur Schwellung). Die eintreffenden Fresszellen machen sich sofort an die Arbeit und beseitigen die Eindringlinge – der Kampf hat begonnen.

Die spezifische Abwehr: Das lernfähige Gedächtnis deines Körpers

Während die unspezifische Abwehr quasi die schnelle Eingreiftruppe ist, betritt mit der spezifischen Immunabwehr eine hochintelligente Spezialeinheit die Bühne. Diese adaptive Immunität ist nicht von Geburt an voll ausgebildet, sondern entwickelt sich im Laufe deines Lebens Stück für Stück weiter. Sie ist der Grund, warum du Krankheiten wie die Windpocken in der Regel nur ein einziges Mal bekommst.

Man kann sich diesen Prozess wie eine geheimdienstliche Operation vorstellen. Wenn ein neuer, unbekannter Erreger in deinen Körper eindringt und die erste Verteidigungslinie durchbricht, sammelt das Immunsystem erst einmal Informationen. Die Hauptakteure dieser Mission: spezialisierte weiße Blutkörperchen, die B- und T-Lymphozyten. Sie sind die Agenten, die lernen, den Feind anhand ganz einzigartiger Merkmale zu identifizieren – den sogenannten Antigenen.

Die Spezialisten: B- und T-Lymphozyten

Jeder einzelne Lymphozyt ist sozusagen auf einen einzigen Gegnertyp spezialisiert. T-Lymphozyten, oft auch T-Zellen genannt, agieren dabei als Organisatoren und direkte Kämpfer. Einige von ihnen, die T-Helferzellen, koordinieren die gesamte Immunantwort, während andere, die zytotoxischen T-Zellen, bereits infizierte Körperzellen aufspüren und gezielt ausschalten.

Die B-Lymphozyten, oder B-Zellen, sind die Waffenfabriken unseres Körpers. Sobald sie den Befehl zum Angriff erhalten, verwandeln sie sich in Plasmazellen und starten die Massenproduktion von maßgeschneiderten Proteinen: den Antikörpern. Diese Antikörper passen auf das Antigen des Erregers wie ein Schlüssel ins Schloss.

Genau dieser maßgeschneiderte Ansatz ist der alles entscheidende Unterschied zur unspezifischen Abwehr. Es wird nicht mehr einfach nur auf „fremd“ reagiert, sondern ganz gezielt ein ganz bestimmter Feind ins Visier genommen.

Der Ablauf der adaptiven Immunantwort

Die Entwicklung einer solch präzisen Abwehrstrategie braucht natürlich ihre Zeit. Es kann mehrere Tage dauern, bis genügend passende Lymphozyten aktiviert sind und ausreichend Antikörper produziert wurden. In dieser Zeit hält die unspezifische Abwehr den Erreger so gut es geht in Schach.

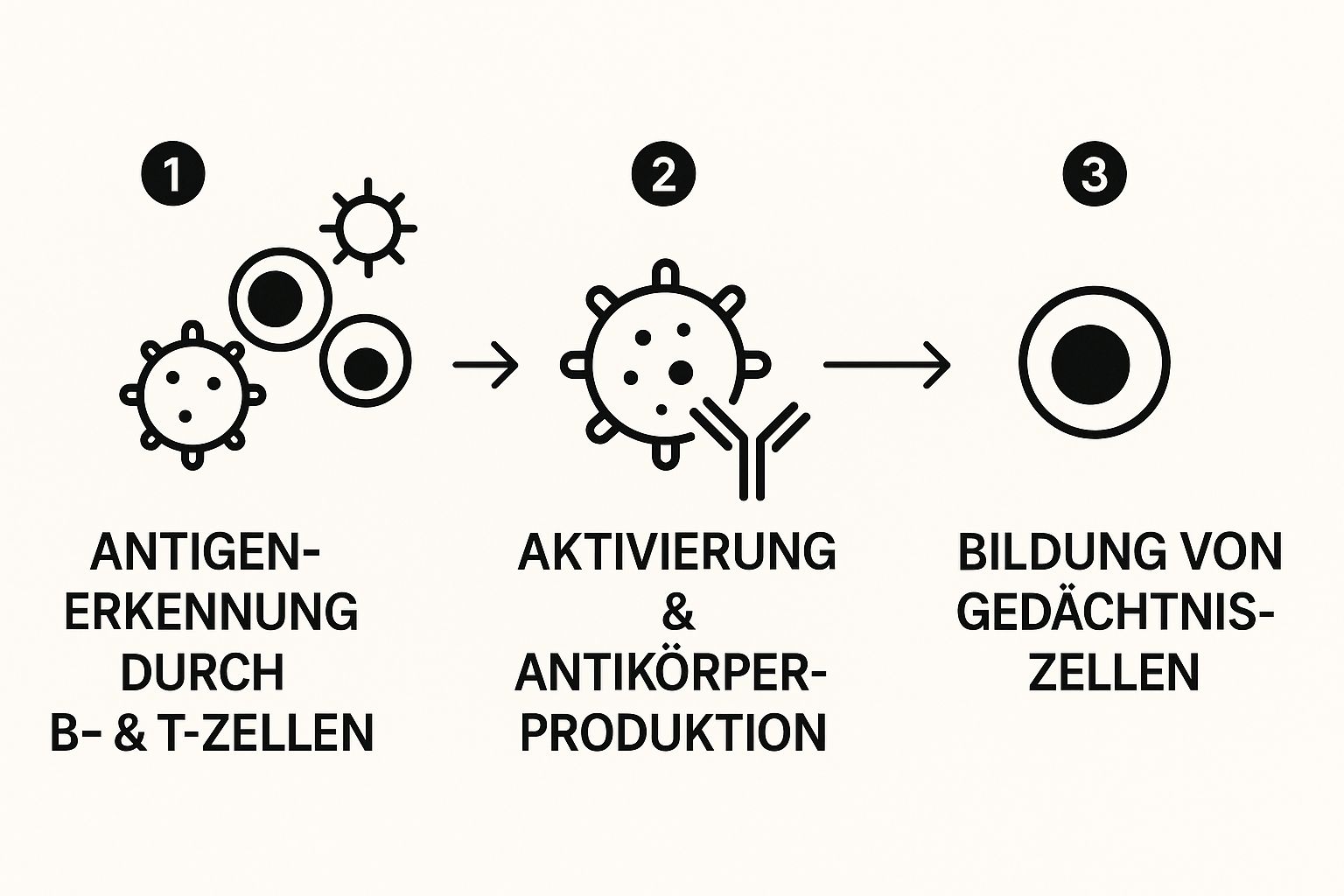

Der Prozess der spezifischen Abwehr lässt sich grob in drei Phasen unterteilen, wie die folgende Infografik schön verdeutlicht.

Die Visualisierung macht klar, wie aus der ersten Begegnung mit einem Eindringling eine langanhaltende Schutzstrategie für den gesamten Körper entsteht.

Sobald die Antikörper im Blutkreislauf unterwegs sind, heften sie sich an die Eindringlinge, neutralisieren sie oder markieren sie als Ziel für die Fresszellen. Neueste Forschung aus Deutschland unterstreicht, wie effizient dieses System arbeitet. So zeigen Studien aus Erlangen, dass die T-Zell-Antwort bereits unmittelbar nach dem ersten Kontakt mit einem Erreger anläuft. Obwohl die volle Wirkung erst nach einigen Tagen spürbar ist, startet die spezifische Immunreaktion also quasi von Stunde null an. Wer tiefer in die Dynamik einsteigen möchte, kann mehr über diese Erkenntnisse zur Immunantwort nachlesen.

Das immunologische Gedächtnis als größter Trumpf

Der vielleicht genialste Aspekt der spezifischen Abwehr ist jedoch die Bildung eines immunologischen Gedächtnisses. Nach einer überstandenen Infektion verschwinden nämlich nicht alle aktivierten B- und T-Zellen wieder. Ein kleiner, aber schlagkräftiger Teil von ihnen bleibt als langlebige Gedächtniszellen im Körper zurück.

Das immunologische Gedächtnis ist wie eine Fahndungsliste für bekannte Kriminelle. Trifft der Körper erneut auf denselben Erreger, erkennen ihn die Gedächtniszellen sofort und leiten eine so schnelle und massive Abwehrreaktion ein, dass die Krankheit oft gar nicht erst ausbricht.

Dieser Mechanismus verleiht dir eine langanhaltende, manchmal sogar lebenslange Immunität gegen bestimmte Krankheitserreger.

- Schnellere Reaktion: Bei einem Zweitkontakt läuft die Antikörperproduktion innerhalb von Stunden an, nicht erst nach Tagen.

- Stärkere Reaktion: Es werden deutlich mehr und wirksamere Antikörper gebildet als beim ersten Mal.

- Langfristiger Schutz: Die Gedächtniszellen können über Jahrzehnte im Körper verbleiben und dich schützen.

Genau dieses Prinzip machen sich übrigens Impfungen zunutze. Eine Impfung präsentiert dem Immunsystem abgeschwächte oder abgetötete Erreger oder nur deren Antigene. Der Körper durchläuft daraufhin die spezifische Immunantwort und bildet Gedächtniszellen, ohne dass du die eigentliche Krankheit durchmachen musst. So ist dein Immunsystem perfekt auf eine zukünftige, echte Infektion vorbereitet – ein brillantes Training für deine innere Spezialeinheit.

Das perfekte Zusammenspiel beider Abwehrsysteme

Bisher haben wir die spezifische und unspezifische Immunabwehr eher wie zwei getrennte Einheiten behandelt: die schnelle Eingreiftruppe auf der einen Seite, die intelligente Spezialeinheit auf der anderen. Doch die wahre Stärke deines Körpers liegt nicht in ihren Einzelleistungen, sondern in ihrer perfekt choreografierten Zusammenarbeit.

Kein System agiert für sich allein. Stattdessen sind sie ständig im Austausch und bilden ein dynamisches, eng vernetztes Verteidigungsnetzwerk. Genau diese Kooperation ist es, die eine sofortige Gefahrenabwehr mit einer gezielten und vor allem langanhaltenden Schutzstrategie verbindet. Ohne diese Kommunikation wäre deine Immunantwort bei Weitem nicht so schlagkräftig.

Die Brücke zwischen den Systemen

Der Schlüsselmoment in diesem Zusammenspiel ist die Informationsübergabe. Stell dir eine dendritische Zelle vor, eine Art spezialisierte Fresszelle der unspezifischen Abwehr. Sie patrouilliert wie ein Späher an den vordersten Fronten deines Körpers, zum Beispiel in der Haut oder den Schleimhäuten. Wenn sie einen Eindringling wie ein Bakterium aufspürt und „auffrisst“, zerstört sie ihn nicht einfach nur.

Vielmehr zerlegt sie den Erreger in kleine Stücke, die sogenannten Antigene, und präsentiert diese auf ihrer eigenen Zelloberfläche. Sie wird dadurch zu einer antigenpräsentierenden Zelle (APC). Mit dieser „Trophäe“ im Gepäck wandert die dendritische Zelle zum nächsten Lymphknoten – dem Hauptquartier der spezifischen Abwehr.

Dieser Weg ist ein Paradebeispiel dafür, wie das Lymphsystem als anatomische Autobahn für Immunzellen dient. Wer mehr über diese wichtigen Transportwege erfahren möchte, findet in unserem Beitrag über die Anatomie des Lymphsystems spannende Details.

In den Lymphknoten angekommen, zeigt die dendritische Zelle das erbeutete Antigen den wartenden T-Helferzellen. Genau dieser Moment ist die offizielle Übergabe – der Funke, der die gesamte spezifische Immunantwort erst zündet.

Die antigenpräsentierenden Zellen der unspezifischen Abwehr sind die unverzichtbaren Boten. Sie übersetzen die allgemeine Bedrohung in eine konkrete Information, die die hochspezialisierten Lymphozyten verstehen und zur Einleitung einer maßgeschneiderten Abwehrreaktion nutzen können.

Ein Beispiel aus dem Alltag: die Schnittwunde

Lass uns diesen komplexen Prozess an einem ganz alltäglichen Beispiel durchspielen. Du schneidest dich beim Kochen in den Finger. Was passiert jetzt?

- Die erste Reaktion (Minuten): Bakterien dringen sofort durch die verletzte Hautbarriere ein. Die Wächter der unspezifischen Abwehr werden augenblicklich aktiv. Fresszellen (Makrophagen) und neutrophile Granulozyten eilen zum Verletzungsort, um die Eindringlinge zu bekämpfen. Es entsteht eine Entzündung: Die Stelle wird rot, warm und schwillt an.

- Die Informationsbeschaffung (Stunden): Mitten im Kampfgetümmel nehmen dendritische Zellen die Bakterien auf. Sie verarbeiten die Antigene und machen sich auf den Weg zum nächstgelegenen Lymphknoten, zum Beispiel in deiner Achselhöhle.

- Die Aktivierung der Spezialisten (Tage): Im Lymphknoten präsentieren die dendritischen Zellen die Bakterien-Antigene den T-Helferzellen. Diese aktivieren daraufhin die passenden B-Zellen, welche sofort mit der Produktion von spezifischen Antikörpern gegen genau diese Bakterienart beginnen. Gleichzeitig werden auch zytotoxische T-Zellen alarmiert.

- Der gezielte Gegenangriff (Tage bis Wochen): Die frisch produzierten Antikörper gelangen über den Blutkreislauf zur Wunde und markieren die restlichen Bakterien für die Fresszellen. Die Infektion wird nun gezielt und hocheffektiv eingedämmt, und die Wunde beginnt zu heilen.

- Das Gedächtnis entsteht: Nachdem der Kampf erfolgreich geschlagen wurde, bleiben langlebige B- und T-Gedächtniszellen zurück. Sollte derselbe Bakterienstamm jemals wieder versuchen, über eine Wunde einzudringen, wird die spezifische Immunantwort beim nächsten Mal um ein Vielfaches schneller und stärker ausfallen.

Dieses simple Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie die beiden Systeme Hand in Hand arbeiten. Die unspezifische Abwehr wehrt den ersten Ansturm ab und liefert gleichzeitig die entscheidenden Informationen, damit die spezifische Abwehr den Kampf endgültig gewinnen und für die Zukunft lernen kann. Es ist ein nahtloser Übergang von einer breiten zu einer hochpräzisen Verteidigung.

Wie das Immunsystem im Laufe des Lebens altert

Dein Immunsystem ist alles andere als ein starres Gebilde. Stell es dir lieber als ein dynamisches System vor, das sich im Laufe deines Lebens ständig anpasst und verändert. Wie jede andere Körperfunktion unterliegt auch deine Abwehr einem natürlichen Alterungsprozess. Dieser Wandel, in der Fachsprache Immunseneszenz genannt, betrifft sowohl die unspezifische als auch die spezifische Immunabwehr und ist ein Grund, warum ältere Menschen anfälliger für Infektionen werden.

Dieser Prozess schleicht sich langsam ein und ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt. Ein gesunder Lebensstil kann die Schlagkraft des Immunsystems zwar lange hochhalten, doch bestimmte grundlegende Veränderungen lassen sich nicht komplett stoppen. Wenn du diese Prozesse verstehst, kannst du deine Gesundheit im Alter viel besser aktiv unterstützen.

Inflammaging: Wenn die unspezifische Abwehr unter Dauerstress steht

Ein Schlüsselbegriff beim Thema Immunalterung ist das sogenannte „Inflammaging“. Dahinter verbirgt sich ein Zustand chronischer, unterschwelliger Entzündungen im Körper, der mit zunehmendem Alter immer häufiger auftritt. Diese permanent leise vor sich hin köchelnde Entzündung ist eine enorme Belastung für die unspezifische Immunabwehr.

Stell dir vor, deine erste Verteidigungslinie befindet sich pausenlos in einer Art „Alarmbereitschaft“. Das führt dazu, dass die Fresszellen wie Makrophagen und neutrophile Granulozyten zwar ständig aktiv, aber gleichzeitig erschöpft und weniger effektiv sind, wenn eine echte Bedrohung auftaucht. Ihre Fähigkeit, Eindringlinge schnell und gezielt zu erkennen und zu beseitigen, lässt spürbar nach.

Inflammaging wirkt wie ein ständiges Hintergrundrauschen. Es stört die Fähigkeit der unspezifischen Abwehr, klare Alarmsignale von echten Gefahren zu unterscheiden. Das schwächt nicht nur die Abwehr, sondern kann auch altersbedingte Erkrankungen fördern.

Dieser Dauerstress hat weitreichende Folgen. Studien aus dem deutschsprachigen Raum, vor allem aus geriatrischen Forschungszentren, zeigen, dass ab einem Alter von etwa 60 Jahren die Fähigkeit des Immunsystems, Erreger zu bekämpfen, deutlich nachlässt. Laut Daten des Robert Koch-Instituts steigt die Sterblichkeit durch Infektionen bei Menschen über 65 Jahre in Deutschland um bis zu 50 % im Vergleich zu Jüngeren. Diese Zahlen machen deutlich, wie das Inflammaging die unspezifische Immunabwehr untergräbt. Tiefergehende Einblicke dazu findest du in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Immunalterung.

Die spezifische Abwehr vergisst das Lernen

Natürlich bleibt auch die spezifische, also die lernfähige Immunabwehr, vom Alterungsprozess nicht verschont. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Rückbildung des Thymus, eines kleinen Organs hinter dem Brustbein. Der Thymus ist quasi die „Schule“ für die T-Zellen – hier reifen sie zu schlagkräftigen Spezialisten heran.

Mit der Zeit schrumpft der Thymus aber und produziert immer weniger neue, sogenannte naive T-Zellen. Das sind die noch unerfahrenen, aber super flexiblen Zellen, die nur darauf warten, auf einen völlig neuen Erreger zu treffen und eine maßgeschneiderte Immunantwort zu starten.

Wenn weniger naive T-Zellen im System sind, bedeutet das:

- Schwächere Reaktion auf neue Erreger: Dein Körper tut sich schwerer, eine effektive Erstabwehr gegen Viren oder Bakterien aufzubauen, mit denen er noch nie Kontakt hatte.

- Geringere Wirksamkeit von Impfungen: Impfungen funktionieren am besten, wenn genügend naive T-Zellen da sind, die auf den Impfstoff anspringen und ein starkes immunologisches Gedächtnis aufbauen. Im Alter fällt diese Reaktion oft schwächer aus.

- Dominanz der Gedächtniszellen: Das Immunsystem eines älteren Menschen besteht hauptsächlich aus Gedächtniszellen, die auf altbekannte Erreger spezialisiert sind. Das Repertoire zur Bekämpfung neuer Bedrohungen wird einfach kleiner.

Und es kommt noch etwas hinzu: Auch die B-Zellen lassen in ihrer Leistung nach. Ihre Fähigkeit, wirklich hochwertige Antikörper zu produzieren, nimmt ab. Die Antikörper, die sie noch herstellen, binden oft nicht mehr so gut an die Erreger, was deren Neutralisierung deutlich erschwert.

Was du tun kannst, um deine Immunfunktion im Alter zu stärken

Auch wenn die Immunseneszenz ein ganz natürlicher Prozess ist – du bist ihr nicht hilflos ausgeliefert. Mit einem bewussten Lebensstil kannst du die Funktion der spezifischen und unspezifischen Immunabwehr bis ins hohe Alter unterstützen. Dreh- und Angelpunkte sind eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige moderate Bewegung, genug Schlaf und ein gutes Stressmanagement. Solche Maßnahmen helfen, das Inflammaging einzudämmen und die verbleibenden Immunzellen fit zu halten. So sicherst du dir langfristig deine Gesundheit und Lebensqualität.

Was bleibt hängen? Ein Blick auf dein Immunsystem

Damit sind wir fast am Ende unserer Reise durch die faszinierende Welt deiner Körperabwehr. Du hast jetzt ein gutes Gefühl dafür, dass die spezifische und unspezifische Immunabwehr keine Einzelkämpfer sind, sondern ein perfekt eingespieltes Team. Ihr Zusammenspiel ist der eigentliche Schlüssel zu deiner Gesundheit.

Stell dir die unspezifische Abwehr wie eine sofort einsatzbereite, angeborene Schutztruppe vor. Sie bildet die allererste Verteidigungslinie und reagiert blitzschnell auf jede allgemeine Bedrohung, die sie nicht kennt. Ohne sie hätten Krankheitserreger quasi freie Bahn.

Im Gegensatz dazu steht die spezifische Abwehr – deine lernfähige Eliteeinheit. Sie entwickelt sich erst im Laufe deines Lebens, merkt sich jeden einzelnen Feind und schmiedet dann passgenaue Waffen in Form von Antikörpern. Dieses immunologische Gedächtnis ist der Grund, warum du viele Krankheiten nur einmal bekommst.

Ein Schutzsystem, das Hand in Hand arbeitet

Das Zusammenspiel der beiden Systeme ist das, was wirklich zählt. Die unspezifische Abwehr hält nicht nur die erste Welle an Angreifern auf, sondern sie alarmiert und instruiert auch die Spezialisten der spezifischen Abwehr. Genau diese nahtlose Kommunikation macht dein Immunsystem so unglaublich schlagkräftig.

Dein Immunsystem ist weit mehr als die Summe seiner Teile. Es ist ein dynamisches, lernendes und integriertes Netzwerk, das dich von der ersten Minute deines Lebens an schützt und sich ständig weiterentwickelt.

Ein tiefes Verständnis für diese Abläufe im eigenen Körper ist nicht nur spannend, sondern auch unglaublich praktisch. Es ist die Grundlage für viele moderne medizinische Fortschritte – von effektiveren Impfungen, die gezielt das immunologische Gedächtnis trainieren, bis hin zu personalisierten Krebstherapien, die das Immunsystem befähigen, entartete Zellen selbst zu erkennen und zu zerstören.

Du gehst aus diesem Artikel also hoffentlich mit einem klareren Bild dieser komplexen, aber genialen Mechanismen, die dich jeden Tag gesund halten. Die Wertschätzung für die stille, aber unermüdliche Arbeit deiner Immunzellen ist schon der erste wichtige Schritt, um deine Gesundheit aktiv in die eigene Hand zu nehmen.

Deine Fragen zur Immunabwehr – kurz und bündig beantwortet

Hier habe ich einige der häufigsten Fragen rund um die spezifische und unspezifische Immunabwehr für dich gesammelt. Lass uns die letzten Unklarheiten aus dem Weg räumen und dein Wissen festigen.

Warum werde ich überhaupt krank, wenn ich doch ein Immunsystem habe?

Dein Immunsystem ist ein echter Hochleistungssportler, aber eben nicht unbesiegbar. Manchmal sind Eindringlinge einfach zu aggressiv, treten in riesiger Zahl auf oder sind deinem Körper noch völlig unbekannt.

Trifft deine spezifische Abwehr zum ersten Mal auf einen neuen Gegner, braucht sie ein paar Tage, um eine schlagkräftige Gegenwehr zu organisieren. In diesem Zeitfenster können sich die Erreger vermehren und die typischen Krankheitssymptome auslösen. Faktoren wie Stress, zu wenig Schlaf oder eine schlechte Ernährung können die Power deines Immunsystems zusätzlich drosseln. Dann haben Angreifer natürlich leichteres Spiel. Krank zu sein bedeutet also nicht, dass dein Immunsystem versagt hat – es zeigt nur, dass gerade ein harter Kampf tobt.

Wie genau funktionieren eigentlich Impfungen?

Stell dir eine Impfung wie ein gezieltes Trainingslager für deine spezifische Immunabwehr vor. Anstatt dich mit einer echten, gefährlichen Infektion auseinandersetzen zu müssen, bekommt dein Körper einen harmlos gemachten Erreger oder nur ein kleines Bruchstück davon (ein Antigen) präsentiert.

Das löst eine clevere Kettenreaktion aus:

- Dein Immunsystem erkennt sofort die fremde Struktur.

- Die spezifische Abwehr springt an und produziert passgenaue Antikörper.

- Der entscheidende Schritt: Es werden langlebige Gedächtniszellen gebildet.

Diese Gedächtniszellen patrouillieren dauerhaft in deinem Körper. Kommt es später zu einem echten Kontakt mit dem Erreger, können sie eine sofortige und massive Abwehrreaktion starten. So wird die Krankheit entweder komplett verhindert oder verläuft nur ganz schwach.

Was ist der Unterschied zwischen Immunität und Resistenz?

Die beiden Begriffe werden im Alltag oft in einen Topf geworfen, beschreiben aber zwei ganz unterschiedliche Konzepte. Beide zu kennen ist wichtig, um die spezifische und unspezifische Immunabwehr wirklich zu verstehen.

Immunität ist eine Meisterleistung der spezifischen Abwehr. Sie entwickelt sich erst nach einer durchgemachten Infektion oder einer Impfung und basiert auf dem Gedächtnis deines Körpers – den Gedächtniszellen. Immunität ist also erlernt und richtet sich immer gezielt gegen einen ganz bestimmten Feind.

Eine Resistenz hingegen ist eine angeborene, unspezifische Widerstandsfähigkeit. Sie ist oft genetisch verankert und funktioniert von Geburt an, ohne dass du dem Erreger je begegnet sein musst.

Ein klassisches Beispiel dafür ist unsere natürliche Resistenz gegen viele Tierkrankheiten. Die Erreger können zwar in unseren Körper gelangen, finden dort aber keine passenden Bedingungen vor, um sich zu vermehren. Resistenz ist also ein fester Bestandteil der unspezifischen Abwehr – sie ist einfach da, von Anfang an.

Du findest die faszinierende Komplexität des menschlichen Körpers genauso spannend wie wir? Bei Animus Medicus verwandeln wir wissenschaftliche Genauigkeit in ästhetische Kunst. Entdecke unsere einzigartigen anatomischen Poster und Accessoires auf https://animus-medicus.de und bringe die Schönheit der Medizin in dein Zuhause oder deine Praxis.