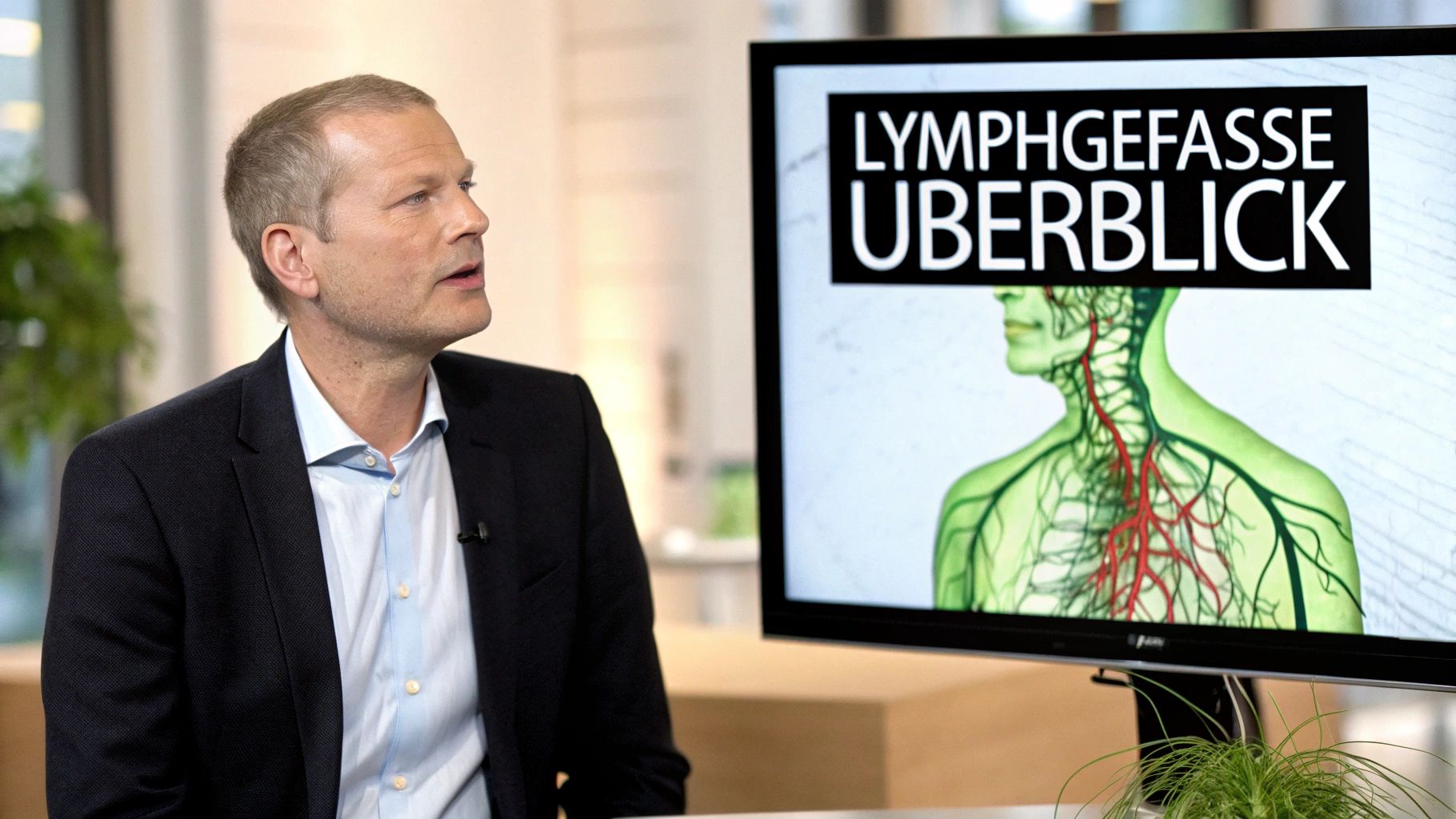

Lymphsystem anatomie verständlich erklärt

Auch wenn die Anatomie des Lymphsystems (lymphsystem anatomie) auf den ersten Blick etwas kompliziert wirkt, ist seine Aufgabe im Grunde genial einfach: Es ist das hochentwickelte Reinigungs- und Sicherheitssystem deines Körpers. Meist steht es etwas im Schatten des Blutkreislaufs, ist aber für deine Gesundheit und ein starkes Immunsystem absolut unverzichtbar.

Das verborgene netzwerk deines körpers verstehen

Stell dir das Lymphsystem am besten wie die smarte Müllabfuhr und den Sicherheitsdienst einer geschäftigen Großstadt vor. Während der Blutkreislauf die „Pakete“ (also Sauerstoff und Nährstoffe) an jedes Haus (deine Zellen) liefert, kümmert sich das Lymphsystem um den Abtransport und die Sicherheit.

Dieses feine Netzwerk sammelt überschüssige Flüssigkeit, Zellabfälle und potenzielle Störenfriede wie Bakterien und Viren aus dem Gewebe zwischen den Zellen ein. Ohne diesen ständigen Abtransport würde dein Körper buchstäblich anschwellen – ganz so wie eine Stadt, deren Kanalisation nach einem starken Regen versagt.

Die drei kernaufgaben des systems

Um die lymphsystem anatomie wirklich zu durchdringen, müssen wir seine drei fundamentalen Aufgaben verstehen, die perfekt ineinandergreifen:

-

Flüssigkeitsbalance: Jeden Tag sickern etwa zwei bis drei Liter Flüssigkeit aus den winzigen Blutkapillaren ins umliegende Gewebe. Das Lymphsystem fängt diese Flüssigkeit, die nun Lymphe genannt wird, auf und leitet sie wieder zurück in den Blutkreislauf. So sorgt es für ein lebenswichtiges Gleichgewicht.

-

Immunabwehr: Das ist wohl seine bekannteste Rolle. Die Lymphe transportiert Krankheitserreger gezielt zu den Lymphknoten. Man kann sie sich als biologische Filteranlagen und Kommandozentralen vorstellen. Hier werden Eindringlinge von spezialisierten Immunzellen erkannt und unschädlich gemacht.

-

Nährstofftransport: Auch bei der Verdauung hat das Lymphsystem einen wichtigen Job. Es nimmt bestimmte Fette (Lipide) und fettlösliche Vitamine direkt aus dem Dünndarm auf und schleust sie in den Blutkreislauf. Für die kleinen Blutkapillaren wären diese Moleküle schlicht zu groß.

Dieses geniale System ist also viel mehr als nur ein passives Röhrensystem. Es reguliert, reinigt und verteidigt gleichzeitig und arbeitet als aktiver, dynamischer Partner unermüdlich im Hintergrund für deine Gesundheit.

Mit diesen drei Säulen im Hinterkopf ist es viel leichter, die einzelnen Bauteile und ihr faszinierendes Zusammenspiel zu verstehen. Von den hauchdünnen Kapillaren bis zu den großen lymphatischen Organen hat jeder Teil seine ganz spezielle Aufgabe. Dieser Überblick ist die perfekte Basis, um nun tiefer in die Materie einzutauchen.

Die zentralen Bausteine des lymphatischen Systems

Um zu verstehen, wie das Lymphsystem funktioniert, müssen wir uns die einzelnen Spieler und ihre Rollen genauer ansehen. Man kann es sich wie ein perfekt eingespieltes Team vorstellen, in dem jede Komponente eine klare Aufgabe hat, die am Ende zum gemeinsamen Erfolg führt. Alles beginnt mit der Lymphe selbst.

Die Lymphe ist eine klare bis leicht gelbliche Flüssigkeit – im Grunde eine gefilterte Version deines Blutplasmas. Sie enthält Wasser, Proteine, Salze, Fette, weiße Blutkörperchen und eben auch all den „Müll“, der entsorgt werden muss, wie Zelltrümmer oder Krankheitserreger. Sie ist quasi das Transportmittel, das alles einsammelt, was aus dem Gewebe raus muss.

Dieser Abtransport startet in den Lymphkapillaren, den allerkleinsten und feinsten Gefäßen des Systems. Wie ein hauchdünnes Spinnennetz durchziehen sie fast jedes Gewebe deines Körpers und sind darauf spezialisiert, die Lymphe aus dem Raum zwischen den Zellen aufzusaugen. Ihre Wände sind dabei extrem durchlässig, damit auch größere Partikel wie Bakterien hineingelangen können.

Von kleinen Kanälen zu großen Sammelrohren

Sobald die Lymphe in den Kapillaren ist, bewegt sie sich in größere Gefäße, die sogenannten Präkollektoren und Kollektoren. Diese Sammelgefäße sind ganz ähnlich wie Venen aufgebaut und haben Klappen. Diese sorgen dafür, dass die Lymphe nur in eine Richtung fließt: immer schön in Richtung Körperzentrum.

Am Ende münden alle kleineren Bahnen in die beiden Hauptlymphstämme des Körpers:

- Ductus thoracicus (Milchbrustgang): Er ist der größte Lymphstamm und sammelt die Lymphe aus dem gesamten unteren Körper sowie der linken oberen Körperhälfte.

- Ductus lymphaticus dexter: Dieses deutlich kleinere Gefäß kümmert sich um die rechte obere Körperhälfte, also den rechten Arm, die rechte Brustseite sowie die rechte Kopf- und Halsseite.

Diese beiden Hauptstämme leiten die gereinigte Lymphe schließlich wieder dorthin zurück, wo sie herkam: in den Blutkreislauf. Das geschieht, indem sie in die großen Venen in der Nähe des Herzens münden. Der Kreislauf ist damit geschlossen.

Die Kommandozentralen des Immunsystems

Aber wohin fließt die Lymphe, bevor sie wieder ins Blut gelangt? Sie muss erst durch die lymphatischen Organe, die man sich als strategische Kontroll- und Verteidigungsposten vorstellen kann. Hier unterscheidet man zwischen primären und sekundären Organen.

Primäre lymphatische Organe sind sozusagen die „Schulen“ für unsere Immunzellen. Hier werden sie gebildet und lernen, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.

Dazu gehören das Knochenmark, in dem alle Blutzellen entstehen, und der Thymus. Das ist eine kleine Drüse hinter dem Brustbein, in der die wichtigen T-Lymphozyten ihre „Ausbildung“ erhalten. Die sekundären lymphatischen Organe sind dann die Einsatzorte, an denen die ausgebildeten Immunzellen auf Eindringlinge treffen und sie bekämpfen.

Die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten lymphatischen Organe und ihre Aufgaben. Sie zeigt deutlich die Aufgabenteilung zwischen den „Ausbildungsstätten“ und den „Einsatzzentralen“ unseres Immunsystems.

| Organ | Typ | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Knochenmark | Primär | Bildung aller Blutzellen, inklusive der B- und T-Lymphozyten. |

| Thymus | Primär | Reifung und „Schulung“ der T-Lymphozyten, damit sie körpereigene Zellen erkennen. |

| Lymphknoten | Sekundär | Filterstationen, die die Lymphe reinigen und Immunreaktionen starten. |

| Milz | Sekundär | Filtert das Blut, baut alte rote Blutkörperchen ab und bekämpft Krankheitserreger im Blut. |

| Mandeln (Tonsillen) | Sekundär | Bilden einen Abwehrring im Rachenraum, um Erreger aus Nahrung und Atemluft abzufangen. |

| MALT (Mukosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe) | Sekundär | Befindet sich in den Schleimhäuten (z.B. im Darm) und bildet eine lokale Immunbarriere. |

Diese Tabelle verdeutlicht die organisierte Struktur des Lymphsystems, bei der jedes Organ eine spezialisierte, aber unverzichtbare Rolle spielt, um den Körper gesund zu halten.

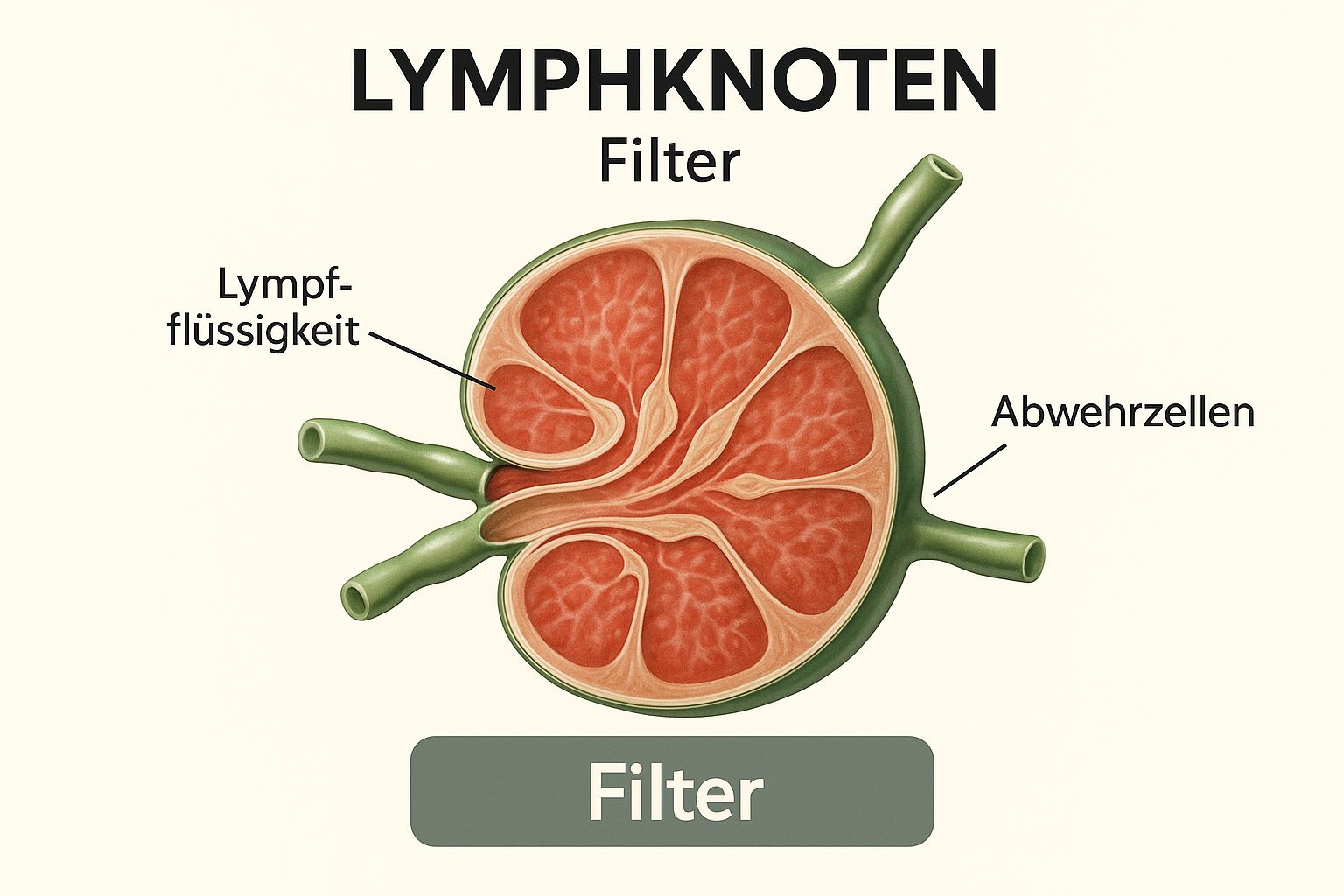

Dieses Bild zeigt einen Querschnitt durch einen Lymphknoten – eine der wichtigsten Filterstationen im Lymphsystem. Man erkennt gut, wie der Aufbau des Knotens darauf ausgelegt ist, die durchfließende Lymphe effektiv zu reinigen und bei Bedarf eine Immunreaktion auszulösen.

Zu den wichtigsten sekundären Organen gehören also die Lymphknoten, die Milz und die Mandeln (Tonsillen). Jeder dieser Bausteine arbeitet eng mit den anderen zusammen, fast wie die verschiedenen Abteilungen in einem hochsicheren Netzwerk. Ein tiefgehendes Verständnis über die Steuerung dieser Prozesse findest du übrigens auch in unserem Artikel über die Anatomie des Nervensystems, das eng mit dem Immunsystem kommuniziert.

Wie lymphknoten als filterstationen arbeiten

Lymphknoten sind weit mehr als nur kleine Knubbel im Körper – sie sind hochspezialisierte, biologische Filteranlagen und zugleich strategische Kommandozentralen deines Immunsystems. Man kann sie sich gut als geschäftige Grenzkontrollpunkte vorstellen, die an allen wichtigen Kreuzungen des riesigen Lymphgefässnetzes positioniert sind. Jeder einzelne Tropfen Lymphe muss auf seinem Weg zurück in den Blutkreislauf mindestens einen dieser Knoten durchqueren.

Ihre Platzierung ist dabei alles andere als zufällig. Sie sammeln sich gezielt in Gruppen an, wo Krankheitserreger am wahrscheinlichsten in den Körper eindringen oder sich ausbreiten könnten. Deshalb findest du grosse Ansammlungen von Lymphknoten in der Leistengegend, den Achselhöhlen und am Hals. Wenn ein Arzt bei einer Erkältung deinen Hals abtastet, dann prüft er genau diese Wächterposten.

Diese strategische Verteilung ist ein absolutes Schlüsselprinzip der lymphsystem anatomie. So wird sichergestellt, dass Eindringlinge schnell entdeckt und bekämpft werden, bevor sie sich unbemerkt im ganzen Körper ausbreiten können.

Der innere aufbau eines lymphknotens

Um zu verstehen, wie brillant diese Filterfunktion ist, müssen wir uns einen Lymphknoten von innen ansehen. Jeder Knoten ist von einer festen Bindegewebskapsel umhüllt, die ihm seine typische Bohnenform gibt. Die Lymphe strömt über mehrere zuführende Gefässe (Vasa afferentia) hinein, verlässt den Knoten aber nur durch ein oder zwei abführende Gefässe (Vasa efferentia).

Dieser Aufbau ist genial einfach: Er zwingt die Lymphe, im Inneren des Knotens stark abzubremsen und langsam durch ein dichtes Labyrinth aus Immunzellen zu sickern. Stell es dir wie einen Fluss vor, der sich in ein breites, mit Felsen übersätes Becken ergiesst – die Strömung verlangsamt sich und das Wasser wird dabei effektiv gereinigt.

Im Inneren ist der Lymphknoten klar in drei Zonen gegliedert:

- Rinde (Cortex): Die äusserste Schicht, vollgepackt mit B-Lymphozyten, die in sogenannten Lymphfollikeln organisiert sind. Das ist die Antikörper-Fabrik.

- Paracortex: Direkt unter der Rinde liegt das Reich der T-Lymphozyten. Sie sind die Spezialisten für die zelluläre Immunantwort.

- Mark (Medulla): Im innersten Zentrum wimmelt es von Makrophagen (Fresszellen) und Plasmazellen, die der Lymphe den letzten Schliff geben, bevor sie den Knoten wieder verlässt.

Klinische relevanz am beispiel der achselhöhle

Diese gezielte Anordnung von Lymphknoten hat eine immense klinische Bedeutung, besonders in der Krebsdiagnostik. Ein Paradebeispiel dafür ist die Achselhöhle (Axilla). Unser Lymphsystem besteht aus einem Netzwerk mit 400 bis 800 Lymphknoten, und die in der Achselhöhle sind für die Medizin besonders wichtig.

Hier teilt man die Lymphknoten in drei Level ein: Level 1 liegt seitlich und unterhalb des kleinen Brustmuskels (Musculus pectoralis minor), Level 2 direkt dahinter und Level 3 oberhalb und zur Mitte hin. Diese präzise Einteilung ist entscheidend bei der Diagnose und Therapie von Brustkrebs. Mehr über die detaillierte Anatomie und Klassifikation der axillären Lymphknoten findest du auf PMC.

Für Chirurgen und Onkologen ist diese Karte der Lymphknotenlevel überlebenswichtig. Sie hilft, das genaue Stadium einer Krebserkrankung zu bestimmen und eine gezielte, oft schonendere Therapie zu planen. Man weiss genau, welche Knoten entfernt werden müssen und welche vielleicht erhalten bleiben können. So wird die reine Anatomie zur direkten Grundlage für lebensrettende medizinische Entscheidungen.

Der antrieb und fluss in den lymphgefäßen

Anders als der Blutkreislauf, der vom kräftigen Pumpen des Herzens angetrieben wird, fehlt dem Lymphsystem ein solcher zentraler Motor. Wie also schafft es diese Flüssigkeit, sich durch den ganzen Körper zu bewegen, oft sogar gegen die Schwerkraft? Die Antwort liegt in der genialen Anatomie der Gefäße selbst, die einen eigenen, aber sehr effektiven Antriebsmechanismus entwickelt haben.

Dieser Mechanismus ist clever durchdacht, denn das Lymphsystem besteht aus zwei unterschiedlichen, aber eng miteinander verbundenen Netzwerken. Direkt unter deiner Haut liegt das oberflächliche Lymphsystem, das die Lymphe aus der Haut und dem Unterhautfettgewebe einsammelt. Tief im Körper, entlang der großen Blutgefäße, Muskeln und Organe, verläuft das tiefe Lymphsystem. Beide müssen ihre „Fracht“ zuverlässig und kontinuierlich abtransportieren.

Das herz des lymphsystems: das lymphangion

Der eigentliche Star des Lymphflusses ist das sogenannte Lymphangion. Stell es dir als die kleinste funktionelle Einheit eines Lymphgefäßes vor – ein winziger Abschnitt, der zwischen zwei Klappen liegt. Jedes dieser unzähligen Angione agiert wie ein winziges, autonomes Herz.

Man kann es sich wie eine Kette winziger Pumpen vorstellen, die sich nacheinander zusammenziehen. Jedes Lymphangion füllt sich mit Lymphe, kontrahiert sich dann rhythmisch und presst die Flüssigkeit so in den nächsten Abschnitt. Die Klappe dahinter schlägt zu und verhindert jeden Rückfluss – ein geniales Einbahnsystem.

Diese rhythmischen Kontraktionen sind der Hauptmotor, der den Lymphfluss in Ruhe am Laufen hält. Die Lymphgefäße arbeiten durch diese speziellen Abschnitte, die Lymphangionen, die sich in Ruhe etwa 10- bis 12-mal pro Minute zusammenziehen. Aus diesem Grund werden sie manchmal auch als „Lymphherzen“ bezeichnet. Mehr über die Details der Lymphgefäße findest du auf Wikipedia.

Zusätzliche antriebskräfte des lymphflusses

Neben diesem eingebauten Eigenantrieb profitiert der Lymphfluss von mehreren externen Helfern. Diese unterstützen ihn vor allem dann, wenn wir uns bewegen:

- Die Muskelpumpe: Jedes Mal, wenn du deine Muskeln anspannst, drücken sie auf die tiefen und oberflächlichen Lymphgefäße und pressen die Lymphe weiter. Das ist auch der Hauptgrund, warum Bewegung so entscheidend für ein gesundes Lymphsystem ist.

- Pulsation der Arterien: Die tiefen Lymphbahnen liegen oft direkt neben den großen Arterien. Der stetige Pulsschlag dieser Arterien massiert die Lymphgefäße quasi von selbst und hilft, die Lymphe vorwärtszubewegen.

- Atmung: Bei jeder tiefen Einatmung entsteht durch die Bewegung des Zwerchfells ein leichter Unterdruck im Brustkorb. Dieser Sog wirkt wie eine Vakuumpumpe auf den größten Lymphsammelstamm, den Ductus thoracicus, und zieht die Lymphe aus den unteren Körperregionen nach oben.

- Darmbewegung: Die ständige Bewegung (Peristaltik) des Darms massiert ebenfalls die großen Lymphsammelgefäße im Bauchraum und unterstützt so den Transport.

All diese Mechanismen greifen perfekt ineinander und leiten die Lymphe von den feinsten Kapillaren über immer größer werdende Sammelgefäße bis zum Endpunkt ihrer Reise. Dort mündet sie schließlich im sogenannten Venenwinkel wieder in den Blutkreislauf. Dieser Prozess ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie der Körper verschiedene Systeme nutzt, um eine lebenswichtige Funktion aufrechtzuerhalten. Ein ähnliches Zusammenspiel von Druck und Fluss kennst du vielleicht schon vom Blut – lies mehr dazu in unserem Artikel, der den Blutkreislauf einfach erklärt.

Anatomisches Wissen in der medizinischen Praxis

Trockene Theorie zur Anatomie des Lymphsystems wird erst dann richtig greifbar, wenn wir sehen, wie sie im klinischen Alltag zum Leben erwacht. Genau hier schlägt das anatomische Wissen die Brücke zur direkten Patientenversorgung. Für Ärzte, Therapeuten und Chirurgen ist dieses Verständnis kein Luxus, sondern ein absolut unverzichtbares Werkzeug. Die genaue Lage von Lymphbahnen und -knoten zu kennen, ist eben keine akademische Übung, sondern die Grundlage für erfolgreiche Behandlungen und das Vermeiden von Komplikationen.

Ein perfektes Beispiel dafür ist das Lymphödem. Dabei handelt es sich um eine chronische, oft deutlich sichtbare Schwellung, die entsteht, wenn der Abfluss der Lymphflüssigkeit nicht mehr richtig funktioniert. Stell dir eine Autobahn vor, auf der eine Baustelle einen riesigen Stau verursacht – genau das passiert im Gewebe, wenn die Lymphbahnen blockiert oder beschädigt sind. Das kann nach Operationen, bei denen Lymphknoten entfernt werden mussten, oder nach einer Bestrahlung im Rahmen einer Krebstherapie der Fall sein.

Manuelle Lymphdrainage als gezielte Therapie

Für Betroffene bedeutet ein Lymphödem oft eine massive Einschränkung ihrer Lebensqualität. Aber genau hier kommt die manuelle Lymphdrainage (MLD) ins Spiel, eine anerkannte und extrem wirksame Therapieform. Ein speziell ausgebildeter Therapeut nutzt dabei sanfte, rhythmische Grifftechniken, um die gestaute Lymphe ganz gezielt aus dem betroffenen Bereich in noch funktionierende Lymphbahnen umzuleiten.

Dabei folgt der Therapeut millimetergenau den anatomischen Verläufen des Lymphsystems. Zuerst aktiviert er die Lymphknotengruppen, die sozusagen als „Abflusspunkte“ dienen, und arbeitet sich dann systematisch an den Lymphbahnen entlang. Ohne ein präzises Wissen über die Anatomie des Lymphsystems wäre diese Therapie schlichtweg unmöglich. Jeder Griff muss exakt in die richtige Richtung und mit dem passenden Druck ausgeführt werden, um die winzigen Lymphangione zur Arbeit zu bewegen.

Ein Therapeut, der eine manuelle Lymphdrainage durchführt, liest quasi die Landkarte des Lymphsystems unter der Haut des Patienten. Jeder Handgriff ist eine bewusste Entscheidung, die auf tiefem anatomischem Verständnis beruht.

Die Bedeutung für chirurgische Eingriffe

Auch für Chirurgen ist die genaue Kenntnis der Lymphbahnen entscheidend. Vor allem in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie ist das oberste Gebot, so schonend wie nur möglich zu operieren. Ein fundiertes Wissen über das Lymphgefäßsystem, das sich in ein oberflächliches und ein tiefes System gliedert, ist dabei fundamental. Besonders das oberflächliche System in der Haut und im Unterhautfettgewebe ist sehr verletzlich. Entdecke mehr über die komplexe Anatomie des Lymphsystems und seine klinische Relevanz auf springermedizin.de.

Dieses Wissen ermöglicht hochmoderne Techniken wie die lymphschonende Liposuktion. Dabei werden die Absaugkanülen so geführt, dass die wichtigen Lymphkollektoren verschont bleiben. Das Ergebnis? Das Risiko eines postoperativen Lymphödems wird drastisch reduziert. Dieses Zusammenspiel von detailliertem Wissen und praktischer Anwendung zeigt, wie entscheidend die Anatomie für das Wohlbefinden des Patienten ist. Wenn du einen grundlegenden Überblick darüber suchst, wie der Körper aufgebaut ist, schau dir doch unseren Beitrag an, der die Anatomie einfach erklärt.

Häufig gestellte Fragen rund ums Lymphsystem

Nachdem wir die faszinierende Anatomie des Lymphsystems (lymphsystem anatomie) von den feinsten Kapillaren bis zur klinischen Bedeutung erkundet haben, tauchen im Alltag oft noch ganz konkrete Fragen auf. Hier geben wir Antworten auf die häufigsten davon, damit du ein wirklich rundes Bild von diesem stillen Helden unseres Körpers bekommst.

Was ist der Unterschied zwischen Lymphe und Blut?

Der Hauptunterschied liegt ganz klar in ihrer Zusammensetzung und ihrer Mission im Körper. Das Blut, angetrieben vom Herzen, rauscht in einem geschlossenen Kreislauf durch unsere Adern. Vollgepackt mit roten Blutkörperchen, ist es unser Express-Lieferservice für Sauerstoff und Nährstoffe. Die Lymphe hingegen ist eine klare Flüssigkeit, die direkt im Gewebe entsteht und keine roten Blutkörperchen hat.

Stell es dir so vor: Das Blut ist der schnelle Kurier, der Päckchen an jede einzelne Zelle ausliefert. Die Lymphe ist dagegen der hochspezialisierte Sicherheits- und Entsorgungsdienst. Sie sammelt behutsam alles ein, was übrig bleibt – Zellmüll, überschüssige Flüssigkeit und vor allem Krankheitserreger – und bringt es zur nächsten Kläranlage, dem Lymphknoten.

Warum schwellen Lymphknoten bei einer Erkältung an?

Dass deine Lymphknoten am Hals bei einer Erkältung dick werden, ist eigentlich ein super Zeichen! Es zeigt dir, dass dein Immunsystem auf Hochtouren läuft und den Eindringlingen den Kampf angesagt hat. Wenn Viren oder Bakterien in den Körper gelangen, werden sie von der Lymphe aufgeschnappt und direkt zur nächsten Filterstation, dem nächstgelegenen Lymphknoten, transportiert.

Dort wird dann Generalalarm ausgelöst. Der Knoten verwandelt sich in eine Art Kaserne, in der massenhaft Abwehrzellen – wie Lymphozyten und Makrophagen – produziert werden, um die Angreifer zu vernichten. Diese plötzliche „Mobilmachung“ im Inneren lässt den Lymphknoten anschwellen, sich fester anfühlen und oft auch schmerzempfindlich werden. Sobald die Infektion besiegt ist, normalisiert sich alles wieder und der Knoten schwillt ab.

Kann ich mein Lymphsystem selbst unterstützen?

Ja, auf jeden Fall! Anders als das Blut hat die Lymphe keine eigene Pumpe wie das Herz. Sie ist darauf angewiesen, dass wir sie in Schwung bringen. Und das geht im Alltag einfacher, als du denkst:

- Bewegung: Jeder Schritt, jede Dehnung, jeder Griff zur Hantel – jede Muskelkontraktion massiert die Lymphgefäße und wirkt wie eine sanfte Pumpe, die den Fluss antreibt.

- Tiefe Atmung: Besonders die Bauchatmung (Zwerchfellatmung) erzeugt einen leichten Sog im Brustkorb. Das hilft, die Lymphe aus dem gesamten Körper nach oben zu ziehen.

- Ausreichend trinken: Damit die Lymphe gut fließen kann und nicht „eindickt“, braucht sie Flüssigkeit. Genug Wasser oder Tee zu trinken ist also essenziell.

Wenn es eine medizinische Notwendigkeit gibt, zum Beispiel bei einem Lymphödem, ist die manuelle Lymphdrainage durch einen ausgebildeten Therapeuten natürlich die effektivste Methode, um den Fluss gezielt zu fördern.

Was sind die Stadien eines Lymphödems?

Ein Lymphödem ist mehr als nur eine einfache Schwellung; es ist eine chronische Erkrankung, die sich über die Zeit entwickelt und in verschiedene Stadien eingeteilt wird.

Die frühzeitige Erkennung ist hier absolut entscheidend. Je früher eine Therapie beginnt, desto besser kann man das Fortschreiten aufhalten und die Lebensqualität sichern.

Ärzte und Therapeuten unterscheiden meist vier Stadien:

- Stadium 0 (Latenzstadium): Das Lymphsystem ist zwar schon geschädigt, aber man sieht noch keine Schwellung. Es ist eine Art Ruhe vor dem Sturm.

- Stadium 1 (Reversibles Stadium): Eine weiche Schwellung tritt auf, typischerweise am Abend. Das Gute hier: Durch Hochlagern des Arms oder Beins geht sie wieder vollständig zurück.

- Stadium 2 (Spontan-irreversibles Stadium): Die Schwellung bleibt jetzt dauerhaft, auch nach dem Hochlagern. Das Gewebe fängt an, sich zu verhärten (Fibrose).

- Stadium 3 (Elephantiasis): Das ist das fortgeschrittenste Stadium. Es kommt zu extremen Schwellungen mit deutlichen Hautveränderungen, Verhärtungen und tiefen Hautfalten.

Diese Einteilung ist für die genaue Diagnose und die Planung der richtigen Behandlung unerlässlich.

Wir hoffen, diese Antworten haben dir geholfen, die Anatomie des Lymphsystems noch besser zu verstehen. Wenn du die Schönheit des menschlichen Körpers genauso faszinierend findest wie wir, dann entdecke bei Animus Medicus unsere einzigartigen Anatomie-Poster und Accessoires. Verwandle dein medizinisches Wissen in Kunst und hol dir deinen anatomischen Hingucker für Zuhause oder die Praxis.