Wie funktioniert das Immunsystem einfach erklärt

Stellen Sie sich Ihr Immunsystem am besten wie eine hochintelligente, mehrstufige Armee vor, die Ihren Körper unermüdlich verteidigt. Anstatt Sie mit trockenen Definitionen zu langweilen, steigen wir direkt ein und schauen uns an, wie das Immunsystem funktioniert: Es besteht aus zwei Hauptabteilungen. Die erste ist die angeborene Immunität, Ihr sofort einsatzbereiter Eingreiftrupp. Die zweite, die adaptive Immunität, ist eine Spezialeinheit, die lernt und sich an jeden Gegner erinnert.

Die zwei Verteidigungslinien Ihrer Körper-Armee

Um die komplexen Vorgänge im Körper greifbarer zu machen, bleiben wir bei unserer Analogie der Armee. Diese Armee schützt Ihr Reich – also Ihren Körper – vor feindlichen Invasoren wie Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten.

Doch diese Verteidigung ist kein chaotischer Haufen, sondern eine perfekt organisierte Streitmacht mit zwei Hauptabteilungen, die nahtlos zusammenarbeiten. Jede Abteilung hat ihre eigenen Truppen, Strategien und Aufgaben. Nur gemeinsam garantieren sie die Sicherheit des gesamten Systems.

Die schnelle Eingreiftruppe: die angeborene Immunität

Die erste Abteilung ist die angeborene Immunität. Stellen Sie sie sich wie die Wachen an den Toren und die Patrouillen innerhalb der Stadtmauern vor. Sie sind immer im Dienst, reagieren blitzschnell und müssen den Angreifer nicht erst kennenlernen.

Ihr Ansatz ist unspezifisch: Sie erkennen allgemeine Gefahrenmuster – so wie eine Wache jemanden mit einer gezogenen Waffe als Bedrohung einstuft, ohne dessen Identität zu kennen – und schlagen sofort zu. Zu dieser Truppe gehören physische Barrieren wie die Haut, aber auch spezialisierte Zellen, die Eindringlinge sofort bekämpfen.

Die lernfähige Spezialeinheit: die adaptive Immunität

Wenn ein Angreifer es schafft, diese erste Verteidigungslinie zu durchbrechen, wird die zweite Abteilung alarmiert: die adaptive oder erworbene Immunität. Das ist Ihre hochspezialisierte Eliteeinheit. Sie ist anfangs deutlich langsamer, dafür aber extrem präzise und entwickelt nach dem ersten Kontakt ein Gedächtnis.

Das immunologische Gedächtnis ist der Grund, warum Sie viele Krankheiten nur einmal im Leben bekommen. Die Spezialeinheit merkt sich den Feind und kann ihn bei einem erneuten Angriff sofort und gezielt ausschalten – oft, bevor Sie überhaupt Symptome bemerken.

Diese Fähigkeit zum Lernen und Erinnern ist der Schlüssel für langfristigen Schutz. Genau auf diesem Prinzip basieren auch Impfungen: Sie trainieren Ihre Spezialeinheit, ohne dass eine echte Schlacht stattfinden muss.

Um die Frage "Wie funktioniert das Immunsystem?" auf den Punkt zu bringen, hilft ein direkter Vergleich dieser beiden fundamentalen Säulen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen und schafft eine klare Grundlage für die detaillierten Erklärungen, die in den nächsten Abschnitten folgen.

Die zwei Verteidigungslinien des Immunsystems im Überblick

Diese Tabelle vergleicht die grundlegenden Eigenschaften und Hauptaufgaben der angeborenen und der adaptiven Immunantwort.

| Merkmal | Angeborene Immunität (Schneller Eingreiftrupp) | Adaptive Immunität (Spezialeinheit) |

|---|---|---|

| Reaktionszeit | Sofort (Minuten bis Stunden) | Langsamer (Tage) |

| Spezifität | Unspezifisch, erkennt allgemeine Muster | Hochspezifisch, zielt auf einen bestimmten Erreger |

| Gedächtnis | Kein immunologisches Gedächtnis | Entwickelt ein langlebiges Gedächtnis |

| Hauptakteure | Phagozyten, Natürliche Killerzellen, Haut | B-Zellen, T-Zellen, Antikörper |

Kurz gesagt: Die angeborene Immunität ist der grobe, aber schnelle erste Schlag, während die adaptive Immunität die gezielte, strategische und nachhaltige Lösung ist.

Die angeborene Abwehr: Unsere erste Verteidigungslinie

Stell dir das angeborene Immunsystem wie die sofort einsatzbereite Notaufnahme deines Körpers vor. Es ist der unspezifische, aber blitzschnelle Eingreiftrupp, der bei jeder Bedrohung sofort aktiv wird – ganz ohne den genauen Feind im Detail kennen zu müssen. Diese erste Verteidigungslinie ist von Geburt an vorhanden und agiert nach einem simplen, aber genialen Prinzip: Alles bekämpfen, was fremd und potenziell gefährlich aussieht.

Ihre wichtigste Aufgabe ist es, Eindringlinge aufzuhalten oder zumindest so lange in Schach zu halten, bis die adaptive Spezialeinheit – unser Immungedächtnis – mobilisiert ist. Dafür arbeiten mehrere Komponenten perfekt zusammen.

Physische und chemische Barrieren: Die Festungsmauern

Die erste und offensichtlichste Barriere ist unsere Haut. Man kann sie sich wie eine robuste Festungsmauer vorstellen, die die meisten Angreifer rein mechanisch abhält. Doch sie ist weit mehr als nur eine passive Hülle. Ihr leicht saurer pH-Wert schafft ein Milieu, in dem sich viele Bakterien und Pilze gar nicht erst wohlfühlen oder vermehren können.

Zusätzlich zu dieser äußeren Mauer haben wir die Schleimhäute, die unsere inneren Körperöffnungen wie Atemwege und den Verdauungstrakt auskleiden. Sie produzieren einen zähen Schleim, der Eindringlinge wie auf klebrigem Fliegenfänger einfängt. Winzige Flimmerhärchen in den Atemwegen transportieren diesen Schleim mitsamt der gefangenen Fracht dann kontinuierlich nach draußen. So werden Gefahren abtransportiert, bevor sie überhaupt tiefer in den Körper vordringen können.

Die zellulären Ersthelfer: Wächter im Gewebe

Wenn es einem Erreger trotzdem gelingt, diese äußeren Barrieren zu durchbrechen – zum Beispiel durch eine kleine Schnittwunde –, trifft er auf die nächste Instanz: unsere zellulären Wächter. Hier kommen die Hauptakteure der angeborenen Immunität ins Spiel, die unermüdlich im Gewebe patrouillieren.

Zu den wichtigsten dieser Zellen gehören:

- Phagozyten: Diese „Fresszellen“ sind die Müllabfuhr und gleichzeitig die Frontsoldaten des Immunsystems. Sie erkennen, umschließen und verdauen Eindringlinge wie Bakterien oder Zelltrümmer. Die bekanntesten Vertreter sind die Makrophagen und neutrophilen Granulozyten.

- Natürliche Killerzellen (NK-Zellen): Sie sind darauf spezialisiert, körpereigene Zellen zu erkennen und zu zerstören, die von Viren befallen oder zu Tumorzellen entartet sind. Man kann sich das wie eine Art Qualitätskontrolle vorstellen, bei der Zellen eliminiert werden, die eine Gefahr für den Organismus darstellen.

Dieser zelluläre Eingreiftrupp reagiert sofort und braucht keine langwierige Aktivierung. Seine Fähigkeit, allgemeine Gefahrenmuster zu erkennen, ist der Schlüssel für die schnelle Reaktion – und ein zentraler Punkt, um die Frage „Wie funktioniert das Immunsystem?“ zu verstehen.

Die Entzündung: Ein strategisches Manöver

Was passiert eigentlich, wenn du dich schneidest und die Wunde rot wird, anschwillt und sich warm anfühlt? Das ist kein Problem, sondern eine brillante Strategie der angeborenen Abwehr: die Entzündungsreaktion. Sie ist ein entscheidender Mechanismus, um die Verteidigung am Ort des Geschehens zu organisieren.

Die verletzten Zellen und die ersten Phagozyten vor Ort schütten chemische Botenstoffe (Zytokine) aus. Diese Signale sorgen dafür, dass sich die Blutgefäße in der Umgebung erweitern.

Eine Entzündung ist im Grunde ein organisierter Notruf. Durch die Erweiterung der Blutgefäße können mehr Immunzellen und Flüssigkeit aus dem Blutkreislauf zum Infektionsherd gelangen, um die Eindringlinge zu bekämpfen und die Heilung einzuleiten.

Dieser Prozess erklärt auch die klassischen Entzündungszeichen:

- Rötung und Wärme: Resultieren aus der erhöhten Durchblutung.

- Schwellung: Entsteht durch den Austritt von Flüssigkeit ins umliegende Gewebe.

- Schmerz: Wird durch den Druck der Schwellung auf Nervenenden und durch bestimmte Botenstoffe ausgelöst.

Diese Reaktion ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie das angeborene Immunsystem eine lokale Krise managt. Die COVID-19-Pandemie hat jedoch gezeigt, wie sehr neue Erreger dieses komplexe System herausfordern können. Studien belegen, dass selbst milde COVID-19-Verläufe langfristige Veränderungen im Immunsystem hinterlassen können. So wurde selbst zehn Monate nach einer Infektion eine signifikante Verringerung wichtiger Immunzellen im Blut nachgewiesen, was auf eine veränderte Funktionsfähigkeit hindeuten könnte. Mehr über die Auswirkungen auf das Immunsystem erfährst du bei WHN.global.

Die adaptive Abwehr als lernfähige Spezialeinheit

Stößt die schnelle Eingreiftruppe der angeborenen Abwehr an ihre Grenzen oder kann einen Feind nicht restlos besiegen, schlägt die Stunde der nächsten Verteidigungslinie. Hier kommt die adaptive, auch erworbene Immunität ins Spiel – sozusagen die hochspezialisierte Eliteeinheit deines Körpers. Sie reagiert zwar langsamer, ist dafür aber unfassbar präzise, extrem schlagkräftig und vor allem: lernfähig.

Im Gegensatz zur angeborenen Abwehr, die eher allgemeine Gefahrenmuster erkennt, zielt die adaptive Abwehr auf einen ganz bestimmten Gegner. Sie entwickelt maßgeschneiderte Waffen für jeden einzelnen Eindringling und, was noch wichtiger ist, sie merkt sich das Gesicht jedes Feindes. Dieses immunologische Gedächtnis ist der Grund, warum du viele Kinderkrankheiten nur einmal bekommst und Impfungen so brillant funktionieren.

Die Superstars der Spezialeinheit: B- und T-Zellen

Das Herzstück der adaptiven Abwehr bilden zwei Arten von weißen Blutkörperchen, die Lymphozyten. Man kann sie sich als die Superstars dieser Eliteeinheit vorstellen, wobei jeder eine einzigartige und unverzichtbare Aufgabe hat. Das sind die B-Zellen und die T-Zellen.

Beide Zelltypen entstehen im Knochenmark, reifen aber an unterschiedlichen Orten heran – ein Detail, das ihnen ihre Namen gibt. B-Zellen reifen direkt im Knochenmark (engl. bone marrow), während T-Zellen für ihre Ausbildung in den Thymus wandern, ein kleines Organ hinter dem Brustbein (daher T-Zellen). Diese Reifung ist ein intensiver Prozess, bei dem sie lernen, körpereigene Strukturen von fremden zu unterscheiden.

B-Zellen: Die intelligenten Waffenfabriken

Stell dir B-Zellen einfach als die Waffen-Ingenieure deines Immunsystems vor. Ihre Hauptaufgabe ist die Produktion von Antikörpern, winzigen Y-förmigen Proteinen, die wie maßgeschneiderte, zielsuchende Raketen funktionieren.

Wenn eine B-Zelle auf einen passenden Erreger trifft, wird sie aktiviert und teilt sich explosionsartig. Ein Teil dieser neuen Zellen entwickelt sich zu Plasmazellen – wahre Antikörper-Fabriken, die gigantische Mengen produzieren, bis zu 2.000 Moleküle pro Sekunde!

Diese Antikörper werden ins Blut und in die Körperflüssigkeiten abgegeben und haben mehrere entscheidende Funktionen:

- Neutralisation: Sie heften sich an Viren oder Bakterien und blockieren deren Fähigkeit, in unsere Zellen einzudringen.

- Markierung: Sie markieren Eindringlinge für die Zerstörung durch andere Immunzellen, allen voran die Phagozyten. Man kann es sich so vorstellen, als würden sie dem Erreger ein leuchtendes „Iss mich!“-Schild anheften.

T-Zellen: Die Kommandeure und Vollstrecker

Die T-Zellen sind das zweite Standbein der adaptiven Immunität und haben eine noch komplexere Aufgabenverteilung. Sie bekämpfen Erreger nicht direkt mit Antikörpern, sondern agieren auf einer anderen Ebene. Es gibt zwei Hauptakteure unter den T-Zellen.

1. T-Helferzellen (CD4+ Zellen)

Das sind die Kommandanten und strategischen Koordinatoren der gesamten Immunantwort. Sobald sie von einer anderen Immunzelle über einen Eindringling informiert werden, schlagen sie Alarm. Sie schütten Botenstoffe (Zytokine) aus, die andere Immunzellen aktivieren und dirigieren:

- Sie helfen B-Zellen, die Antikörperproduktion hochzufahren.

- Sie peitschen die Phagozyten an, damit diese noch effektiver „fressen“.

- Sie unterstützen die zytotoxischen T-Zellen bei ihrer Mission.

Ohne T-Helferzellen wäre die gesamte adaptive Immunantwort quasi führungslos und hoffnungslos ineffektiv.

2. Zytotoxische T-Zellen (CD8+ Zellen)

Diese Zellen sind die direkten Vollstrecker der adaptiven Abwehr. Ihre Spezialität? Körpereigene Zellen aufspüren und eliminieren, die bereits von einem Virus gekapert oder zu einer Tumorzelle entartet sind. Sie patrouillieren permanent durch den Körper und scannen Zelloberflächen nach verdächtigen Anzeichen.

Entdecken sie eine infizierte Zelle, heften sie sich an sie und setzen Substanzen frei, die in der Zielzelle den programmierten Zelltod (Apoptose) auslösen. Dieser gezielte „chirurgische Schlag“ verhindert, dass sich Viren weiter vermehren und auf andere Zellen übergreifen können.

Das immunologische Gedächtnis ist die vielleicht beeindruckendste Fähigkeit der adaptiven Abwehr. Nach einer überstandenen Infektion überleben einige der spezialisierten B- und T-Zellen als langlebige Gedächtniszellen. Sie sind wie ein permanent hinterlegter Fahndungssteckbrief für einen ganz bestimmten Kriminellen.

Kommt es Jahre später zu einem erneuten Kontakt mit demselben Erreger, erkennen diese Gedächtniszellen den Feind sofort wieder. Sie können sich blitzschnell vermehren und eine massive, gezielte Abwehrreaktion starten – viel schneller und stärker als beim ersten Mal. So wird der Eindringling neutralisiert, bevor er überhaupt eine Krankheit auslösen kann, und du bist immun. Genau dieses Prinzip macht Impfungen zu einem der erfolgreichsten Instrumente der modernen Medizin.

Absolut! Hier ist der überarbeitete Abschnitt, geschrieben im Stil eines erfahrenen menschlichen Experten, der komplexe medizinische Themen auf natürliche und verständliche Weise erklärt.

Wie die beiden Abwehrsysteme zusammenarbeiten

Ein funktionierendes Immunsystem ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer perfekt choreografierten Zusammenarbeit. Man muss sich die angeborene und die adaptive Abwehr weniger als getrennte Einheiten vorstellen, sondern vielmehr als ein unzertrennliches Team, das in ständigem Dialog steht. Erst wenn man dieses Zusammenspiel verstanden hat, wird die Frage „Wie funktioniert das Immunsystem?“ wirklich greifbar.

Stellen Sie es sich wie einen Polizeieinsatz vor: Die angeborene Abwehr ist die erste Streife, die am Tatort eintrifft. Sie sichert den Bereich ab, bekämpft die unmittelbare Gefahr und – das ist der entscheidende Punkt – sammelt Beweismaterial. Dieses Material ist überlebenswichtig für die nachfolgende, spezialisierte Ermittlungsarbeit.

Die Übergabe des „Fahndungsfotos“

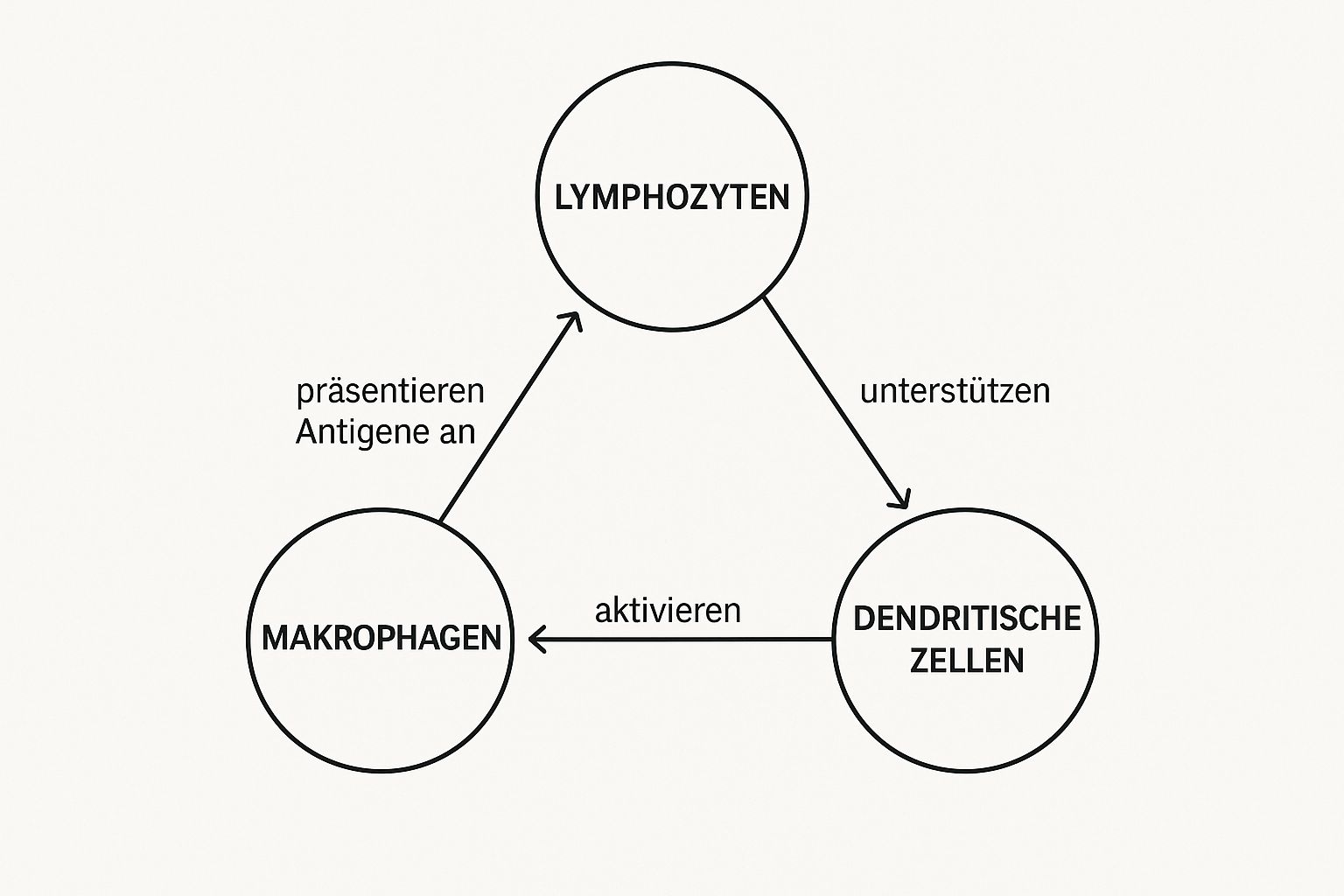

Die Brücke zwischen den beiden Systemen schlagen spezialisierte Zellen, die wir antigenpräsentierende Zellen (APCs) nennen. Die wichtigsten Akteure hierbei sind die Makrophagen und allen voran die dendritischen Zellen.

Wenn eine Fresszelle wie ein Makrophage einen Eindringling verschlingt, verdaut sie ihn nicht einfach nur. Vielmehr zerlegt sie ihn in seine Einzelteile, die sogenannten Antigene. Das sind die einzigartigen Erkennungsmerkmale des Erregers. Diese Antigene präsentiert die Fresszelle dann auf ihrer Oberfläche – fast so, als würde sie ein Fahndungsfoto des Übeltäters hochhalten.

Im Anschluss wandert diese Zelle zu den Orten, an denen sich die Spezialeinheiten unseres Körpers aufhalten, also zum Beispiel in die Lymphknoten. Dort zeigt sie den T-Helferzellen das „Fahndungsfoto“. Genau dieser Moment der Übergabe ist der Funke, der die gesamte adaptive Immunantwort zündet.

Ohne die Antigenpräsentation wüsste die adaptive Abwehr schlicht nicht, wonach sie suchen soll. Sie ist der kritische Kommunikationsschritt, der eine unspezifische Erstabwehr in eine hochpräzise und gezielte Operation verwandelt.

Diese entscheidende Interaktion zwischen den Schlüsselzellen des Immunsystems wird in der folgenden Infografik wunderbar visualisiert.

Man sieht hier sehr schön, wie die dendritische Zelle als zentraler Vermittler agiert. Sie leitet die Informationen vom angeborenen System (hier durch den Makrophagen repräsentiert) an das adaptive System (die Lymphozyten) weiter und stößt so eine koordinierte Abwehrreaktion an.

Die Sprache des Immunsystems: Zytokine

Aber wie genau kommunizieren all diese Zellen über weite Strecken miteinander? Die Antwort liegt in einer Gruppe von Botenstoffen, den Zytokinen. Man kann sie sich gut als die Funksprüche und Befehle vorstellen, die zwischen den verschiedenen Einheiten der Körper-Armee ausgetauscht werden.

Zytokine sind kleine Proteine, die von Immunzellen freigesetzt werden, um das Verhalten anderer Zellen zu beeinflussen. Sie können dabei ganz unterschiedliche Befehle übermitteln:

- Alarmierung: Sie rufen weitere Immunzellen zum Ort des Geschehens.

- Aktivierung: Sie stacheln Zellen wie T-Zellen oder Makrophagen an, damit diese aggressiver gegen Eindringlinge vorgehen.

- Regulierung: Sie fahren die Immunantwort wieder herunter, sobald die Gefahr gebannt ist, um Kollateralschäden am eigenen Gewebe zu vermeiden.

Diese chemische Kommunikation stellt sicher, dass die richtige Art von Abwehrreaktion zur richtigen Zeit am richtigen Ort stattfindet.

Die wichtigsten Zellen des Immunsystems und ihre Aufgaben

Um den Überblick zu behalten, lohnt sich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten zellulären Akteure und ihrer Kernaufgaben. Die folgende Tabelle listet die zentralen Spieler im Immunsystem auf.

| Zelltyp | Zugehörigkeit | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Makrophagen | Angeboren | Phagozytose („Fressen“) von Erregern, Antigenpräsentation, Entzündungsreaktion |

| Neutrophile Granulozyten | Angeboren | Schnelle Erstabwehr, Phagozytose, Hauptbestandteil von Eiter |

| Dendritische Zellen | Angeboren/Adaptiv | Die professionellsten Antigen-präsentierenden Zellen, aktivieren T-Zellen |

| Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) | Angeboren | Erkennen und zerstören virusinfizierte Zellen und Tumorzellen |

| T-Helferzellen (CD4+) | Adaptiv | Dirigieren die Immunantwort durch Zytokinausschüttung, aktivieren B-Zellen |

| Zytotoxische T-Zellen (CD8+) | Adaptiv | Zerstören gezielt infizierte Körperzellen und Tumorzellen |

| B-Zellen | Adaptiv | Produzieren Antikörper nach Aktivierung, entwickeln sich zu Gedächtniszellen |

| Gedächtniszellen (T und B) | Adaptiv | Sorgen für ein schnelles Wiedererkennen bei Zweitkontakt mit einem Erreger |

Diese Zellen bilden das Rückgrat unserer Abwehr und zeigen eindrücklich, wie spezialisiert und vielfältig die Aufgaben im Immunsystem verteilt sind.

Ein Beispiel aus dem Alltag: die Schnittwunde

Lassen Sie uns diesen gesamten Prozess einmal an einem ganz alltäglichen Beispiel durchspielen: eine kleine Schnittwunde am Finger, die sich leicht entzündet.

-

Erste Reaktion (Minuten): Bakterien dringen durch die verletzte Haut ein. Sofort schlägt die Stunde der angeborenen Abwehr. Makrophagen vor Ort erkennen die Eindringlinge und beginnen, sie zu phagozytieren. Gleichzeitig setzen sie erste Zytokine frei, die eine Entzündung auslösen – die Stelle wird rot, warm und schwillt an.

-

Antigenpräsentation (Stunden): Eine dendritische Zelle schnappt sich ein Bakterium, zerlegt es und präsentiert die Antigene auf ihrer Oberfläche. Mit diesem „Steckbrief“ im Gepäck macht sie sich auf den Weg zum nächstgelegenen Lymphknoten. Mehr zur Anatomie dieser wichtigen Abwehrstationen finden Sie in unserem Artikel über das Lymphsystem und seine Anatomie.

-

Aktivierung der Spezialeinheit (Tage): Im Lymphknoten trifft die APC auf eine passende T-Helferzelle und aktiviert sie. Diese wiederum schüttet jetzt ihrerseits Zytokine aus, um B-Zellen zu alarmieren, die passende Antikörper gegen genau dieses Bakterium produzieren können. Auch zytotoxische T-Zellen werden auf den Plan gerufen.

-

Gezielter Angriff (Tage bis Wochen): Die frisch produzierten Antikörper gelangen über den Blutkreislauf zur Wunde und markieren die restlichen Bakterien. Das macht es für die Fresszellen viel einfacher, die markierten Eindringlinge zu erkennen und zu eliminieren.

-

Heilung und Gedächtnis: Ist die Infektion besiegt, sorgen regulatorische Zytokine dafür, dass die Immunantwort wieder heruntergefahren wird. Einige der spezialisierten T- und B-Zellen bleiben jedoch als langlebige Gedächtniszellen zurück, bereit für den nächsten Einsatz.

Dieses simple Beispiel zeigt eindrucksvoll: Das Immunsystem ist kein Sammelsurium einzelner Teile, sondern ein intelligent vernetztes und kommunizierendes Netzwerk, in dem jede Komponente eine unverzichtbare Rolle spielt.

Wie Impfungen dein Immunsystem gezielt trainieren

Wir haben jetzt die Theorie hinter der angeborenen und adaptiven Abwehr beleuchtet – ein faszinierendes Zusammenspiel. Aber wie nutzen wir dieses Wissen in der Praxis? Die Antwort ist eine der größten medizinischen Errungenschaften überhaupt: die Impfung.

Stell dir eine Impfung einfach als gezieltes Trainingslager für deine adaptive Immunabwehr vor. Sie macht sich das geniale Prinzip des immunologischen Gedächtnisses zunutze, um den Körper auf einen zukünftigen Feind vorzubereiten. Der Clou dabei: Du musst dafür nicht erst krank werden.

Es ist wie eine Generalprobe für deine körpereigene Spezialeinheit. Anstatt dich einer echten, potenziell gefährlichen Infektion auszusetzen, präsentiert die Impfung deinem Körper nur harmlose Teile eines Erregers oder eine stark abgeschwächte Version. Das reicht aber völlig aus, damit deine B- und T-Zellen den Eindringling analysieren und quasi ein „Fahndungsplakat“ erstellen können.

Dein Immunsystem lernt so, wie der Feind aussieht und wie er am besten bekämpft wird. Es bildet Antikörper und – was noch viel wichtiger ist – langlebige Gedächtniszellen. Der entscheidende Vorteil: Diese ganze Lernphase findet statt, ohne dass der Erreger irgendeinen Schaden anrichten kann. Dein Körper ist danach für den Ernstfall gewappnet.

Wie eine Impfung im Detail funktioniert

Das Grundprinzip ist bei allen Impfstoffen erstaunlich ähnlich: Sie konfrontieren das Immunsystem mit einem oder mehreren Antigenen eines Krankheitserregers. Antigene sind quasi die einzigartigen „Uniformen“ oder Erkennungsmerkmale auf der Oberfläche, an denen die adaptive Abwehr einen Eindringling identifiziert.

Je nach Impfstoff-Typ geschieht das auf unterschiedliche Weise:

- Lebendimpfstoffe: Sie enthalten stark abgeschwächte, aber noch vermehrungsfähige Erreger. Ein gutes Beispiel sind die Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln. Diese lösen eine extrem milde, kontrollierte „Infektion“ aus, die eine sehr robuste und langanhaltende Immunantwort provoziert.

- Totimpfstoffe: Hier kommen abgetötete Erreger oder nur einzelne Bruchstücke (Antigene) davon zum Einsatz. Auch hier erkennt das Immunsystem die fremden Strukturen und startet die Abwehr, aber ohne jegliche Infektionsgefahr.

- mRNA-Impfstoffe: Ein cleverer, moderner Ansatz. Diese Impfstoffe liefern dem Körper nur den Bauplan (die mRNA) für ein einzelnes Antigen, etwa das Spike-Protein eines Virus. Deine eigenen Zellen produzieren dann für kurze Zeit dieses harmlose Protein, präsentieren es dem Immunsystem und trainieren es auf diese Weise.

Egal welche Methode – das Ergebnis ist dasselbe. Die adaptive Abwehr wird aktiviert, Antikörper werden gebildet und es entstehen Gedächtniszellen. Sollte der echte Erreger später versuchen, in den Körper einzudringen, schlagen die vorbereiteten Gedächtniszellen sofort Alarm. Eine schnelle und massive Immunantwort wird eingeleitet, die die Infektion stoppt, bevor sie sich überhaupt ausbreiten kann.

Eine Impfung ist im Grunde ein simulierter Angriff unter kontrollierten Bedingungen. Sie gibt deinem Immunsystem die Informationen, die es braucht, um einen echten Feind ohne den Kollateralschaden einer vollen Erkrankung zu besiegen.

Das Prinzip der Herdenimmunität

Aber Impfungen schützen nicht nur dich als Einzelperson. Sie haben eine immense Bedeutung für die gesamte Gesellschaft. Dieses Konzept nennt man Herdenimmunität oder Gemeinschaftsschutz.

Wenn ein ausreichend großer Teil der Bevölkerung gegen eine Krankheit geimpft und somit immun ist, findet ein Erreger kaum noch jemanden, den er anstecken kann. Er prallt sozusagen an einer unsichtbaren Mauer ab und kann sich nicht mehr ausbreiten. So schützt eine hohe Impfquote indirekt auch diejenigen, die selbst nicht geimpft werden können – Säuglinge, immungeschwächte Personen oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen.

Gerade in Deutschland sehen wir bei hochansteckenden Krankheiten wie den Masern, wie entscheidend dieser Gemeinschaftsschutz ist. Obwohl die Fallzahlen seit der Meldepflicht 2001 stark gesunken sind, gab es zuletzt immer wieder lokale Ausbrüche. Der Grund? Die Impfquote von mindestens 95 %, die für eine wirksame Eindämmung nötig wäre, wird leider nicht überall erreicht. Mehr zu den Hintergründen bei Masern und Impfquoten findest du beim Bundesministerium für Gesundheit.

Dieser Mechanismus ist ein Paradebeispiel dafür, wie eng unsere individuelle Gesundheit mit der Gesundheit der Gemeinschaft verwoben ist. Jede Impfung ist ein Beitrag, um eine schützende Barriere für die Schwächsten in unserer Mitte aufzubauen. Damit deine Immunzellen für diese Aufgabe aber überhaupt an den richtigen Ort gelangen, brauchen sie ein funktionierendes Transportsystem. Wie das genau funktioniert, erklären wir dir in unserem Artikel, der den Blutkreislauf einfach erklärt.

Letztendlich sind Impfungen eine der größten Erfolgsgeschichten der modernen Medizin. Sie haben Krankheiten wie die Pocken komplett ausgerottet und die Bedrohung durch unzählige, einst tödliche Infektionen drastisch reduziert – alles nur, indem wir die geniale Funktionsweise unseres Immunsystems gezielt für uns nutzen.

So, jetzt haben wir uns die unglaublich spannende Welt der angeborenen und adaptiven Abwehr ganz genau angesehen. Aber was bedeutet das alles für dich im Alltag? Die Frage, die sich jetzt stellt, ist ja ganz praktisch: Wie können wir diese körpereigene Armee eigentlich aktiv unterstützen?

Die gute Nachricht ist: Du hast mehr Einfluss, als du vielleicht denkst. Es geht hier nicht um irgendwelche Wundermittel, sondern um einen bewussten Lebensstil, der das Fundament für eine wirklich schlagkräftige Immunabwehr legt.

Stell dir dein Immunsystem mal wie einen hochgezüchteten Motor vor – er braucht den richtigen Treibstoff, regelmäßige Wartung und natürlich auch Pausen zur Erholung, um auf Hochtouren laufen zu können. Und genau hier kommen die klassischen Säulen eines gesunden Lebens ins Spiel: Ernährung, Schlaf, Bewegung und wie du mit Stress umgehst.

Der richtige Treibstoff für deine Immunzellen

Eine ausgewogene Ernährung ist die absolute Basis. Ohne Wenn und Aber. Deine Immunzellen, von den Fresszellen bis zu den spezialisierten Lymphozyten, brauchen eine konstante Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen. Nur so können sie sich teilen, miteinander kommunizieren und Eindringlinge effektiv ausschalten.

Besonders im Fokus stehen dabei:

- Vitamin C: Der Klassiker schlechthin. Vitamin C ist nicht nur ein starkes Antioxidans, sondern verbessert auch die Funktion der Phagozyten. Du findest es massenhaft in Paprika, Brokkoli, Beeren und natürlich Zitrusfrüchten.

- Vitamin D: Das „Sonnenvitamin“ ist für die Aktivierung von T-Zellen absolut entscheidend. Dein Körper kann es zwar mithilfe von Sonnenlicht selbst herstellen, aber gerade im Winter kann eine Ergänzung – nach ärztlicher Absprache – absolut Sinn machen.

- Zink: Dieses Spurenelement ist unverzichtbar für die Entwicklung und Funktion von wichtigen Akteuren wie den Natürlichen Killerzellen und den Lymphozyten. Gute Quellen dafür sind zum Beispiel Haferflocken, Linsen und Nüsse.

Dass die Ernährung wichtig ist, ist tief in unserem Bewusstsein verankert. Eine Umfrage hat gezeigt, dass rund 70 % der Menschen in Deutschland fest davon überzeugt sind, dass bestimmte Lebensmittel die Abwehrkräfte stärken. Ganz vorne mit dabei: die Zitrone. Mehr zu dieser Wahrnehmung findest du in den Studienergebnissen zu Lebensmitteln und Immunsystem.

Regeneration als strategischer Vorteil

Schlaf ist alles andere als ein passiver Zustand – er ist eine hochaktive Regenerationsphase für dein Immunsystem. Während du schläfst, fährt dein Körper die Produktion von Zytokinen hoch. Das sind die essenziellen Botenstoffe, die Entzündungen regulieren und die Kommunikation zwischen den Immunzellen steuern.

Chronischer Schlafmangel wirkt wie ein Störsender für die Kommandozentrale deiner Abwehr. Er kann die Produktion von T-Zellen und Antikörpern drosseln und macht dich so viel anfälliger für Infekte.

Sieben bis neun Stunden guter Schlaf pro Nacht sind also kein Luxus, sondern eine biologische Notwendigkeit für eine starke Immunantwort.

Stressmanagement und Bewegung

Chronischer Stress ist der natürliche Feind deines Immunsystems. Dauerhaft hohe Spiegel des Stresshormons Cortisol legen deine Abwehrzellen regelrecht lahm. Ein fantastisches Gegenmittel? Regelmäßige Bewegung.

Moderates Training wie Joggen, Schwimmen oder Radfahren kurbelt die Zirkulation deiner Immunzellen an und hilft gleichzeitig, Stresshormone abzubauen. Aber Achtung, die Dosis macht das Gift: Übermäßiges, extremes Training kann den Körper überfordern und genau den gegenteiligen Effekt haben.

Du siehst, all diese Faktoren greifen wie Zahnräder ineinander und bestimmen, wie effizient deine „Körper-Armee“ arbeitet. Ein gesunder Lebensstil stärkt aber nicht nur dein Immunsystem, sondern unterstützt auch die Funktion all deiner inneren Organe und ihrer Anatomie, die an diesen komplexen Abläufen beteiligt sind.

Ein paar letzte Fragen zum Immunsystem

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar typische Fragen klären, die im Praxis- und Studienalltag immer wieder auftauchen. Damit kannst du dein Wissen festigen und letzte Unklarheiten aus dem Weg räumen.

Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen angeborener und erworbener Immunität?

Stell dir die angeborene Immunität wie die erste Sicherheitslinie vor – eine unspezifische Patrouille, die sofort zur Stelle ist, wenn ein Eindringling auftaucht. Sie ist von Geburt an aktiv und dein ständiger Schutzwall.

Die erworbene (oder adaptive) Immunität ist dagegen dein Spezialkommando. Sie wird erst nach dem Kontakt mit einem bestimmten Erreger ausgebildet, lernt ihn ganz genau kennen und entwickelt eine maßgeschneiderte Strategie. Das Besondere: Sie merkt sich den Feind.

Genau dieses immunologische Gedächtnis ist der Grund, warum du viele Kinderkrankheiten nur einmal durchmachst. Deine adaptiven Zellen „erinnern“ sich und schlagen beim nächsten Mal blitzschnell zu.

Warum bekommen wir manche Krankheiten nur einmal?

Das Geheimnis liegt im eben erwähnten immunologischen Gedächtnis, einer genialen Fähigkeit deiner adaptiven Abwehr. Hast du eine Infektion überstanden oder eine Impfung erhalten, bleiben langlebige Gedächtniszellen im Körper zurück.

Kommt es Jahre später erneut zum Kontakt mit demselben Erreger, erkennen diese Zellen ihn sofort. Sie starten eine massive Produktion passgenauer Antikörper und eliminieren den Angreifer, oft sogar bevor du überhaupt merkst, dass du krank wirst.

Stimmt es, dass Stress das Immunsystem schwächt?

Absolut. Chronischer, also dauerhafter Stress, kann deine Abwehrkräfte empfindlich stören. Das Stresshormon Cortisol ist hier der Hauptakteur. Ist der Cortisolspiegel ständig erhöht, unterdrückt er die Aktivität wichtiger Immunzellen, allen voran der T-Zellen.

Die Folge? Deine gesamte Immunantwort wird träger. Das macht dich nicht nur anfälliger für Infekte, sondern kann auch die Wundheilung spürbar verlangsamen.

Möchtest du die Schönheit und Komplexität der menschlichen Anatomie jeden Tag vor Augen haben? Entdecke bei Animus Medicus unsere einzigartigen Vintage-Anatomieposter, die medizinisches Wissen mit künstlerischem Design verbinden. Perfekt für dein Arbeitszimmer oder deine Praxis. Schau dir jetzt unsere Kollektionen an