MRT Gehirn Auffälligkeiten Bilder: Visual Guide & Erklärungen

Wenn im MRT-Befund vom Gehirn eine „Auffälligkeit“ auftaucht, ist die Sorge oft erst einmal groß. Doch in den meisten Fällen steckt dahinter nichts Ernstes. Viele dieser Abweichungen sind einfach harmlose, altersbedingte Veränderungen oder reine Zufallsfunde ohne jeglichen Krankheitswert. Die Bilder sind letztlich nur eine detaillierte Momentaufnahme – und die muss immer im Zusammenhang mit deinen Symptomen interpretiert werden.

Was MRT-Bilder vom Gehirn wirklich zeigen

Die Magnetresonanztomographie ist eines der wichtigsten Diagnoseverfahren in Deutschland, weil sie uns extrem detailreiche Schichtbilder des Gehirns liefert. Dabei ist es gar nicht so selten, dass auf diesen Aufnahmen Abweichungen vom Lehrbuch-Normalbefund auftauchen. Das Spektrum reicht hier von winzigen Gefäßveränderungen bis hin zu kleineren entzündlichen Prozessen.

Stell dir den MRT-Scan am besten wie eine extrem genaue Landkarte deines Gehirns vor. Eine „Auffälligkeit“ ist dann so etwas wie eine unerwartete Markierung auf dieser Karte.

Was bedeuten diese Markierungen?

Manche dieser Markierungen sind wie alte, zugewachsene Pfade. Sie stehen für kleine, altersbedingte Veränderungen, die völlig normal sind und keinerlei Beschwerden verursachen.

Andere wiederum könnten auf eine vorübergehende „Baustelle“ hinweisen – eine akute Entzündung vielleicht oder eine Schwellung, die bald wieder verschwindet. Nur ein kleiner Teil dieser Markierungen entpuppt sich als etwas wirklich Relevantes, wie zum Beispiel ein bisher unentdeckter Tumor.

Ganz wichtig ist: Eine Auffälligkeit im MRT-Bild ist noch keine fertige Diagnose. Es ist nur ein Puzzleteil, das der Radiologe beschreibt und dein behandelnder Arzt anschließend in das Gesamtbild deiner Gesundheit einordnen muss.

Das Bild oben zeigt einen typischen MRT-Querschnitt durch das Gehirn. Die unterschiedlichen Grautöne bilden die verschiedenen Gewebearten ab – von der Hirnrinde über die weiße Substanz bis zu den mit Hirnwasser gefüllten Kammern. Auffälligkeiten würden sich hier als Bereiche zeigen, die heller oder dunkler sind oder eine andere Form haben. Wer die Grundlagen der Gehirn Anatomie des Menschen im Überblick kennt, kann solche Scans viel besser einordnen und normale Strukturen von potenziellen Anomalien unterscheiden.

Die endgültige Bewertung hängt immer von mehreren Faktoren ab:

- Deine Symptome: Passen deine Beschwerden überhaupt zum Bildbefund?

- Deine Krankengeschichte: Gibt es Vorerkrankungen, die den Befund erklären könnten?

- Die genaue Lage: Wo im Gehirn befindet sich die Auffälligkeit?

- Das Aussehen: Wie genau sieht die Veränderung aus (Größe, Form, Helligkeit)?

Erst wenn all diese Informationen zusammenkommen, kann dein Arzt eine wirklich verlässliche Aussage treffen.

Wie die faszinierenden Bilder des Gehirns entstehen

Um die komplexen „MRT Gehirn Auffälligkeiten Bilder“ wirklich zu verstehen, ist es goldwert, einen Blick hinter die Kulissen der Technik zu werfen. Aber keine Angst, wir bleiben bei den Grundlagen und ersparen dir einen tiefen Tauchgang in die Quantenphysik.

Stell dir den MRT-Scanner einfach wie einen riesigen, extrem starken Magneten vor. Unser Körper besteht ja zu einem Großteil aus Wasser, und in jedem einzelnen Wassermolekül stecken winzige Wasserstoffprotonen. Normalerweise schwirren die kreuz und quer durcheinander. Legt man sich aber in die Röhre, also in das starke Magnetfeld, passiert etwas Erstaunliches: Alle diese Protonen richten sich schlagartig aus, wie unzählige kleine Kompassnadeln, die alle nach Norden zeigen.

Von Kompassnadeln zu detaillierten Bildern

Jetzt kommt der eigentliche Geniestreich der Bildgebung. Mit gezielten Radiowellen – im Grunde nichts anderes als bei einem Radiosender, nur deutlich stärker – werden die ausgerichteten Protonen ganz kurz aus ihrer Reih und Glied „gestupst“.

Sobald dieser Radiowellen-Impuls stoppt, schnellen die Protonen wieder in ihre ursprüngliche Position zurück. Bei diesem „Zurückkippen“ senden sie ein winziges Signal aus, das von hochempfindlichen Antennen im MRT-Gerät aufgefangen wird. Ein Computer sammelt all diese Echos, rechnet wie verrückt und setzt sie zu den detaillierten Schwarz-Weiß-Schnittbildern zusammen, die wir kennen.

Der Clou an der ganzen Sache: Verschiedene Gewebearten relaxieren, also kippen zurück, unterschiedlich schnell. Genau diese minimalen Zeitunterschiede erzeugen die Kontraste, die wir im Bild sehen.

So entstehen die faszinierenden Graustufen, die es dem Radiologen erlauben, die feinen Strukturen im Gehirn zu unterscheiden:

- Hirnwasser (Liquor): Relaxiert sehr langsam und erscheint je nach Einstellung (Sequenz) entweder pechschwarz oder strahlend weiß.

- Fettgewebe: Ist ganz schnell wieder in der Ausgangslage und leuchtet deshalb meistens hell.

- Graue und weiße Hirnsubstanz: Beide haben ihre ganz eigenen Signalzeiten, wodurch man sie im Bild wunderbar voneinander abgrenzen kann.

- Krankhafte Veränderungen: Ein Tumor, eine Entzündung oder eine Narbe verändern den Wassergehalt und die Zellstruktur des Gewebes. Deshalb senden sie andere Signale und heben sich vom gesunden Gewebe ab – entweder als helle Flecken (hyperintens) oder als dunkle Bereiche (hypointens).

Die Rolle des Kontrastmittels

Manchmal sind die natürlichen Unterschiede zwischen gesundem und krankem Gewebe einfach zu gering, um sie sicher zu erkennen. An diesem Punkt kommt das Kontrastmittel ins Spiel. Meist ist das eine Gadolinium-haltige Lösung, die ganz einfach in eine Armvene gespritzt wird.

Das Mittel verteilt sich über die Blutbahn im ganzen Körper. Im gesunden Gehirn hält die sogenannte Blut-Hirn-Schranke das Kontrastmittel aber davon ab, ins Hirngewebe überzutreten. Bei Entzündungen oder bestimmten Tumoren ist diese Schranke jedoch löchrig oder gestört.

Genau dort tritt das Kontrastmittel aus den Blutgefäßen aus und sammelt sich im umliegenden Gewebe an. Diese Anreicherung sorgt dafür, dass die betroffenen Areale nach der Kontrastmittelgabe im MRT-Bild plötzlich hell aufleuchten. So lassen sich aktive Entzündungsherde oder die genaue Größe eines Tumors erst richtig sichtbar machen – Details, die sonst vielleicht verborgen geblieben wären.

Visueller Guide: Häufige Auffälligkeiten im Gehirn-MRT – was bedeuten die Bilder?

Jetzt kommen wir zum Herzstück dieses Guides. Wir tauchen tief in die Praxis ein und schauen uns ganz konkret an, wie verschiedene MRT Gehirn Auffälligkeiten Bilder aussehen können. Jede Abweichung vom Normalzustand erzählt eine ganz eigene Geschichte darüber, was im Gehirn gerade passiert.

Mein Ziel ist es, dir ein Gefühl dafür zu geben, was diese Bilder bedeuten könnten. So gehst du am Ende informierter und sicherer in das Gespräch mit deinem Arzt.

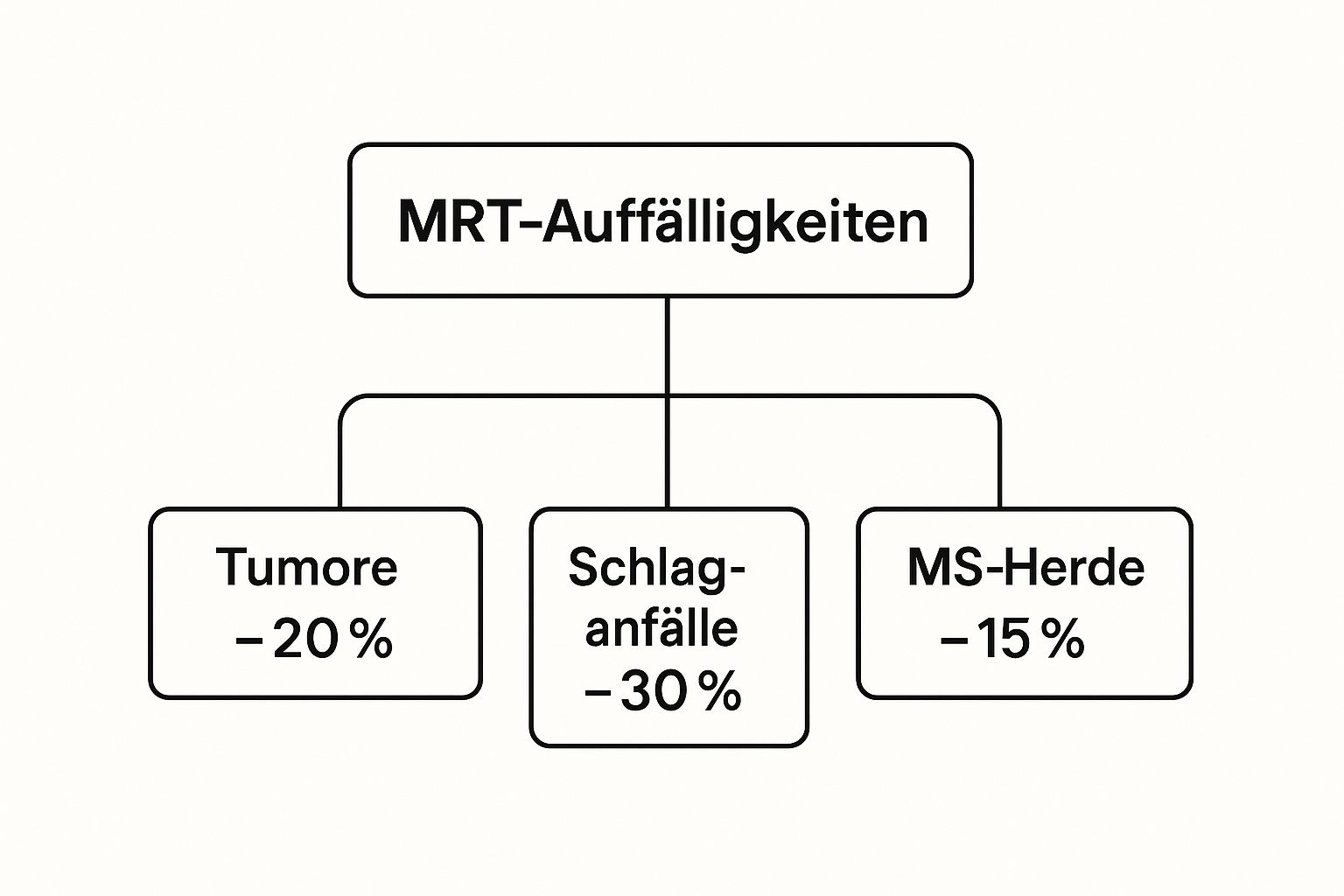

Die folgende Abbildung gibt dir einen ersten groben Überblick, welche Befunde bei MRT-Untersuchungen des Gehirns prozentual am häufigsten vorkommen.

Man sieht deutlich: Vaskuläre Ereignisse wie Schlaganfälle machen einen großen Teil aus, gefolgt von Tumoren und entzündlichen Erkrankungen wie Multipler Sklerose.

Damit du dir darunter etwas vorstellen kannst, haben wir die häufigsten Auffälligkeiten in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Sie soll dir helfen, die visuellen Merkmale schnell zuzuordnen.

Übersicht gängiger MRT-Gehirnauffälligkeiten

Diese Tabelle fasst die visuellen Merkmale und typischen Ursachen der häufigsten Auffälligkeiten im Gehirn-MRT zusammen, um einen schnellen Überblick zu ermöglichen.

| Auffälligkeit (Befund) | Visuelle Merkmale im MRT-Bild | Mögliche Ursachen / Assoziierte Erkrankungen |

|---|---|---|

| Ischämischer Infarkt (Schlaganfall) | Akut: hell leuchtend (hyperintens), Ödem Chronisch: dunkler Bereich (hypointens), narbige Veränderung |

Durchblutungsstörung, Gefäßverschluss |

| Entzündliche Herde (Läsionen) | Kleine, helle (hyperintense) Flecken, oft in der weißen Substanz Aktive Herde leuchten mit Kontrastmittel auf |

Multiple Sklerose (MS), andere entzündliche ZNS-Erkrankungen |

| Hirntumor (gutartig) | Scharf begrenzte Raumforderung, oft gleichmäßige Kontrastmittelaufnahme | Meningeom, Akustikusneurinom |

| Hirntumor (bösartig) | Unscharf begrenzt, oft ringförmige Kontrastmittelaufnahme, umgebendes Ödem (Schwellung) | Glioblastom, Metastasen |

| Hirnatrophie (Hirnschwund) | Erweiterte Hirnfurchen (Sulci) und Hirnkammern (Ventrikel), allgemeiner Volumenverlust | Alzheimer-Demenz, andere neurodegenerative Erkrankungen, altersbedingt |

| Arachnoidalzyste | Scharf begrenzte, flüssigkeitsgefüllte Blase (dunkel/hypointens), verdrängt umliegendes Gewebe | Angeborene Anomalie, meist harmloser Zufallsbefund |

Diese Tabelle ist natürlich nur eine Vereinfachung. Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Punkte genauer ein, damit du ein besseres Verständnis für die Details bekommst.

1. Vaskuläre Veränderungen (z.B. nach einem Schlaganfall)

Ein Schlaganfall hinterlässt fast immer sichtbare Spuren im Gehirn. Stell es dir wie eine Narbe vor, die zurückbleibt, weil ein bestimmtes Hirnareal für eine Zeit nicht ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt wurde.

Auf dem MRT-Bild sieht ein älterer Schlaganfall (ischämischer Infarkt) typischerweise wie ein dunkler Bereich aus (hypointens), der sich exakt am Versorgungsgebiet einer bestimmten Arterie orientiert. Ein ganz frisches Ereignis kann dagegen durch die Schwellung (Ödem) anfangs hell leuchten (hyperintens). Diese Bilder sind absolut entscheidend, um das Ausmaß des Schadens zu bewerten und die Ursache zu finden.

2. Entzündungsherde bei Multipler Sklerose

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das Tückische daran: Das eigene Immunsystem attackiert die Schutzschicht der Nervenfasern, die sogenannte Myelinscheide.

Genau diese Entzündungsherde, auch Läsionen genannt, werden im MRT als kleine, helle Flecken sichtbar. Oft findet man sie in der weißen Substanz des Gehirns, manchmal wie eine Perlenkette entlang der Hirnkammern aufgereiht. Gibt man Kontrastmittel, leuchten frische, aktive Entzündungen hell auf, während ältere, vernarbte Herde dunkel bleiben.

Für die Diagnose und die Verlaufsbeobachtung von MS ist das MRT daher von unschätzbarem Wert. Das Muster und die Verteilung der Flecken geben dem Neurologen entscheidende Hinweise.

3. Tumore – gutartig und bösartig

Ein Hirntumor zeigt sich im MRT als „raumfordernder Prozess“. Das ist der Fachbegriff für Gewebe, das dort eigentlich nicht hingehört und gesundes Hirngewebe verdrängt. Schon das Aussehen kann erste wichtige Hinweise auf die Art des Tumors geben.

- Gutartige Tumore (z. B. Meningeome): Wachsen meist langsam, sind klar und scharf vom restlichen Gewebe abgegrenzt und nehmen Kontrastmittel sehr gleichmäßig auf.

- Bösartige Tumore (z. B. Glioblastome): Wirken oft unscharf begrenzt, weil sie aggressiv in das umliegende Gewebe einwachsen. Typisch ist ein unregelmäßiger, ringförmiger Rand, der Kontrastmittel aufnimmt, während das abgestorbene Zentrum dunkel bleibt.

Die genaue Analyse der Signalstärke, der Form und des Verhaltens nach Kontrastmittelgabe hilft Radiologen enorm bei der ersten Einschätzung.

4. Degenerative Prozesse wie Hirnschwund

Bei neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer-Demenz gehen nach und nach Nervenzellen verloren. Dieser Prozess, auch Hirnatrophie oder umgangssprachlich Hirnschwund genannt, wird im MRT deutlich sichtbar.

Das Gehirn wirkt insgesamt kleiner. Die Furchen an der Oberfläche (Sulci) werden breiter und die mit Hirnwasser gefüllten Kammern (Ventrikel) vergrößern sich, um den Platz auszufüllen. Besonders der Hippocampus, eine zentrale Struktur für unser Gedächtnis, zeigt oft schon früh einen deutlichen Volumenverlust. Mit dem MRT lässt sich der Grad des Hirnschwunds objektiv bewerten und andere Ursachen für die Symptome ausschließen.

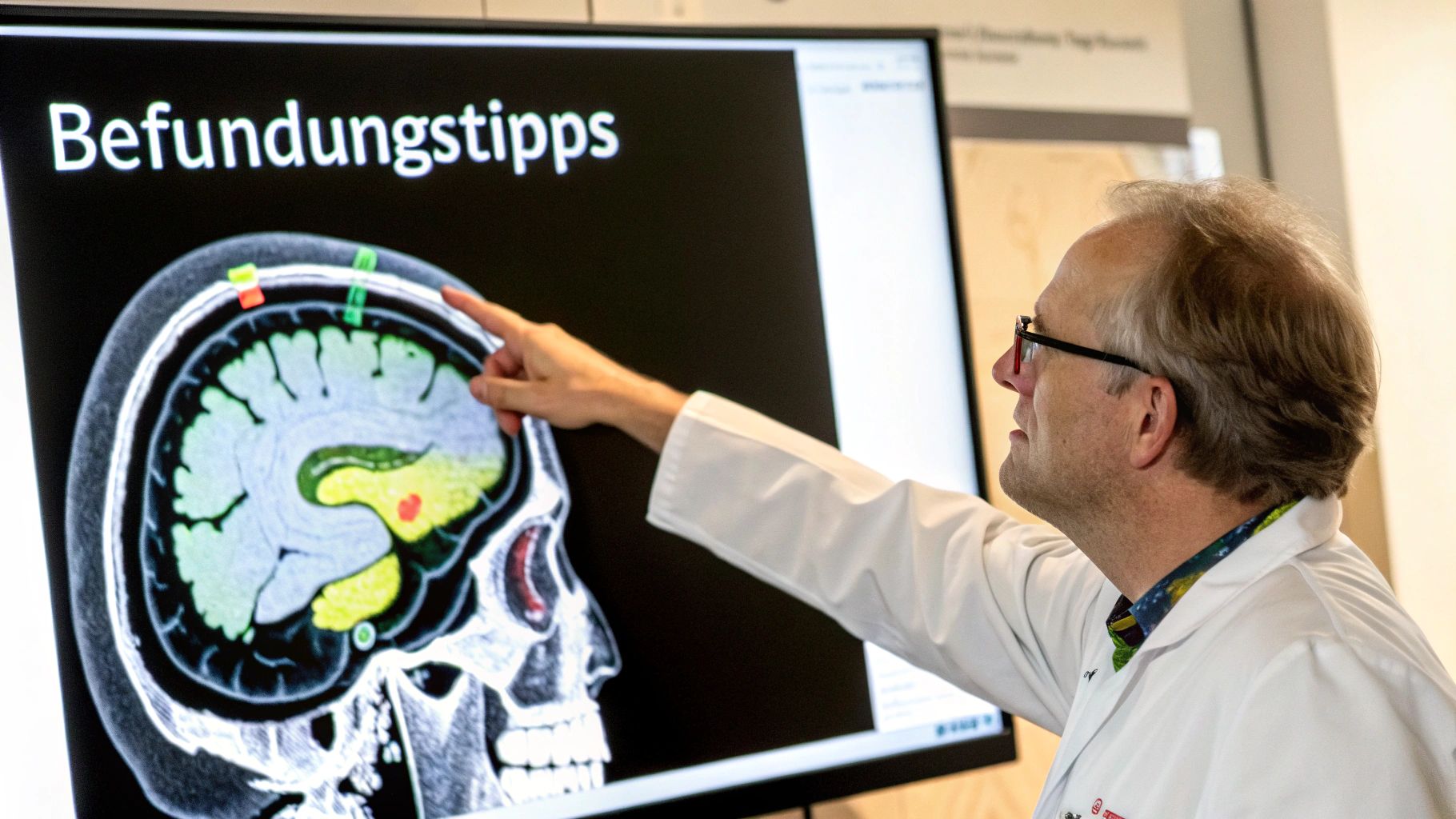

Wenn dich die Details der Bildanalyse interessieren, findest du in unserem Artikel zum Thema MRT Bilder auswerten eine super Vertiefung.

5. Angeborene Anomalien

Manchmal stolpert man im MRT auch über angeborene Veränderungen, die oft gar keine Beschwerden machen und als reiner Zufallsbefund gelten. Ein klassisches Beispiel dafür sind Arachnoidalzysten.

Dabei handelt es sich um harmlose, mit Hirnwasser gefüllte Bläschen, die sich zwischen den Hirnhäuten bilden. Im MRT sehen sie wie scharf begrenzte, dunkle Strukturen aus, die genau das gleiche Signal wie normales Hirnwasser zeigen. Solange sie nicht auf wichtige Hirnstrukturen drücken, haben sie meist keinen Krankheitswert und müssen nur beobachtet werden.

Umgang mit unerwarteten Zufallsbefunden

Manchmal geht man aus einem ganz bestimmten Grund zum MRT, doch auf den Bildern taucht plötzlich etwas völlig Unerwartetes auf. Diese Entdeckungen nennt man inzidentelle Befunde – oder einfacher gesagt: Zufallsbefunde. Das klingt erstmal beunruhigend, ist aber gar nicht so selten, wie man denkt.

Wichtig ist: Ein solcher Befund bedeutet nicht automatisch, dass etwas Schlimmes vorliegt. Oft sind es einfach nur harmlose Abweichungen von der Norm, die keinerlei Symptome verursachen und auch keine Behandlung brauchen. Stell es dir wie bei einer Autoinspektion vor: Der Mechaniker entdeckt einen alten, unbedeutenden Kratzer am Unterboden, der die Funktion des Wagens in keiner Weise stört. Genau so verhält es sich mit vielen Zufallsbefunden im Gehirn.

Wie häufig sind solche Zufallsfunde wirklich?

Die moderne MRT-Technologie ist so unglaublich präzise, dass sie selbst winzigste Anomalien sichtbar macht. Das ist Segen und Fluch zugleich, denn es führt dazu, dass solche Zufallsbefunde relativ häufig sind – selbst bei kerngesunden Menschen.

Eine große Studie mit fast 12.000 Kindern hat das eindrücklich gezeigt: Bei 21,1 % von ihnen wurden Zufallsbefunde im Gehirn-MRT entdeckt. Der allergrößte Teil davon war zwar nicht akut bedrohlich, aber die Zahl macht deutlich, wie oft so etwas vorkommt. Mehr über die Ergebnisse zu Zufallsbefunden bei Kindern und wie diese eingeordnet werden, kannst du hier nachlesen.

Ein Zufallsbefund ist zunächst nichts weiter als eine Beobachtung. Es ist keine fertige Diagnose und kein Urteil, sondern der Startpunkt für eine sorgfältige ärztliche Bewertung der MRT Gehirn Auffälligkeiten Bilder.

Was passiert nach einem Zufallsbefund?

Klar, die Entdeckung einer unerwarteten Auffälligkeit kann erst einmal für Unsicherheit sorgen. Der entscheidende nächste Schritt ist deshalb die professionelle Einordnung durch den Facharzt. Er wird den Befund ganz genau analysieren und im Kontext deiner persönlichen Gesundheit bewerten. Ein tieferer Einblick in die Anatomie des Nervensystems kann dabei helfen, die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen.

Wie es dann weitergeht, hängt stark von der Art des Befundes ab. Im Grunde gibt es drei typische Wege:

- Abwarten und beobachten („Watchful Waiting“): Bei vielen harmlosen Dingen wie kleinen Zysten oder altersüblichen Veränderungen der Gefäße ist das die gängigste Methode. Man macht einfach in regelmäßigen Abständen Kontroll-MRTs, um sicherzugehen, dass sich nichts verändert.

- Weiterführende Untersuchungen: Ist der Befund unklar oder könnte er doch relevant sein, können zusätzliche Tests oder andere bildgebende Verfahren nötig werden, um mehr Klarheit zu bekommen.

- Keine weiteren Maßnahmen: Viele Zufallsbefunde werden als klinisch nicht relevant eingestuft. Das heißt, sie haben keinen Krankheitswert und müssen weder behandelt noch weiter kontrolliert werden. Der Fall ist damit erledigt.

Die endgültige Entscheidung trifft immer dein Arzt, indem er die Bilder, eventuelle Symptome und deine gesamte gesundheitliche Situation gegeneinander abwägt.

Was moderne MRT-Verfahren heute leisten können

Die MRT-Technologie entwickelt sich rasant weiter. Während die klassischen Aufnahmen uns schon einen beeindruckenden Einblick in die Struktur des Gehirns geben, gehen moderne Verfahren noch einen entscheidenden Schritt weiter. Sie zeigen uns nicht mehr nur, was da ist, sondern auch, was gerade passiert.

Stell dir einfach den Unterschied zwischen einer alten, gedruckten Landkarte und der Live-Verkehrskarte auf deinem Smartphone vor. Die klassische MRT ist die Landkarte – sie zeigt detailgetreu alle Straßen, Berge und Täler. Fortschrittliche Techniken wie die funktionelle MRT (fMRT) sind dagegen wie die Live-Verkehrskarte, die in Echtzeit anzeigt, wo der Verkehr fließt und wo es Staus gibt.

Dem Gehirn beim Denken zusehen

Das fMRT misst winzige Veränderungen im Sauerstoffgehalt des Blutes im Gehirn. Wenn ein bestimmtes Hirnareal aktiv ist – zum Beispiel, wenn wir sprechen, rechnen oder etwas fühlen – verbraucht es mehr Energie und benötigt dafür mehr sauerstoffreiches Blut. Genau diese Veränderung kann das MRT-Gerät erfassen und in farbige Aktivitätsmuster umwandeln, die über die anatomischen Bilder gelegt werden. So können Forscher und Ärzte dem Gehirn buchstäblich beim Arbeiten zuschauen.

Diese Methode ist von unschätzbarem Wert, beispielsweise in der Operationsplanung:

- Schutz wichtiger Areale: Vor der Entfernung eines Hirntumors kann ein Chirurg exakt lokalisieren, wo die Zentren für Sprache oder Bewegung liegen. So kann er sie während des Eingriffs bestmöglich schonen.

- Forschung: Wissenschaftler nutzen fMRT, um die neuronalen Grundlagen von Krankheiten wie Depressionen oder ADHS zu erforschen und so ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln.

Ein fMRT liefert keine schärferen Bilder im klassischen Sinne. Stattdessen fügt es der strukturellen Aufnahme eine dynamische Informationsebene hinzu. Erst die Kombination aus präziser Anatomie und Live-Aktivität macht diese Technik so aussagekräftig.

Die Grenzen des Sichtbaren verschieben

Die ständige Weiterentwicklung der MRT-Technik erlaubt es uns heute sogar, in Bereiche vorzudringen, die früher als unzugänglich galten. Ein faszinierendes Beispiel ist die Lokalisierung ganz spezifischer kognitiver Funktionen. So konnten Forscher mit verbesserten MRT-Methoden eine winzige Region an der Unterseite der Schläfenlappen identifizieren, die bei der Wahrnehmung von Zahlen besonders aktiv ist.

Dieses Areal war lange ein „blinder Fleck“, da es durch die Nähe zum Ohr und Gehörgang extrem schwer abzubilden war. Lies mehr über diese spannenden Einblicke in die Zahlenverarbeitung, die erst durch moderne Bildgebung möglich wurden. Solche Durchbrüche zeigen eindrucksvoll, wie detailliert unser Verständnis des Gehirns dank immer besserer MRT Gehirn Auffälligkeiten Bilder und funktioneller Darstellungen wird.

Was passiert nach einem auffälligen MRT-Befund?

Ein radiologischer Befund, der von der Norm abweicht, wirft verständlicherweise erst einmal Sorgen und jede Menge Fragen auf. Das Wichtigste vorweg: Der schriftliche Bericht und die dazugehörigen MRT Gehirn Auffälligkeiten Bilder sind nur ein einzelnes Puzzleteil auf dem Weg zur Diagnose.

Die endgültige Diagnose stellt immer Ihr behandelnder Arzt. Er ist der Experte, der alle Fäden zusammenführt und die Bilder mit Ihren ganz persönlichen Symptomen, Ihrer Krankengeschichte und den Ergebnissen der körperlichen Untersuchung abgleicht. Erst aus diesem Gesamtbild ergibt sich eine wirklich verlässliche und fundierte Aussage.

Die nächsten Schritte verstehen

Wenn Sie einen auffälligen Befund erhalten, folgt normalerweise ein klar strukturierter Ablauf. Dieser kleine Wegweiser soll Ihnen eine Orientierung geben und Sie bestmöglich auf das Gespräch mit Ihrem Arzt vorbereiten.

Der allererste und entscheidende Schritt ist das persönliche Gespräch, in dem der Befund besprochen wird. Hier wird Ihnen Ihr Arzt ganz genau erklären, was auf den Aufnahmen zu sehen ist und wie er die Auffälligkeit im Gesamtkontext Ihrer Gesundheit bewertet.

Ein auffälliger Befund ist kein Urteil, sondern der Startpunkt für einen klaren Plan. Ihr Arzt wird die Bedeutung der Bilder für Sie entschlüsseln und gemeinsam mit Ihnen die nächsten sinnvollen Schritte festlegen.

Je nachdem, um was für einen Befund es sich handelt, können weitere Untersuchungen nötig sein, um Klarheit zu schaffen. Dieser Prozess kann ganz unterschiedliche Maßnahmen umfassen:

- Zusätzliche Laboruntersuchungen: Bluttests können wertvolle Hinweise liefern, etwa auf Entzündungen oder andere Erkrankungen, die den ganzen Körper betreffen.

- Andere bildgebende Verfahren: Manchmal ist eine ergänzende Computertomographie (CT) oder eine Positronen-Emissions-Tomographie (PET) sinnvoll, um zusätzliche Informationen zu gewinnen.

- Biopsie: In selteneren Fällen, vor allem bei unklaren Tumoren, kann es notwendig sein, eine winzige Gewebeprobe zu entnehmen. Diese wird dann feingeweblich untersucht, um die Art der Zellen exakt zu bestimmen.

- Neurologische Tests: Mit gezielten Tests lässt sich die Funktion bestimmter Hirnareale überprüfen. Das hilft dabei, den Befund noch besser einzuordnen.

Basierend auf allen Ergebnissen wird am Ende ein individueller Plan für Sie erstellt. Das kann von regelmäßigen Kontroll-MRTs zur reinen Beobachtung bis hin zur Einleitung einer gezielten Behandlung alles sein. Wichtig ist, dass Sie alle Ihre Fragen stellen und den vorgeschlagenen Weg nachvollziehen können.

Was bei MRT-Befunden oft gefragt wird

Ein auffälliger Befund im MRT wirft natürlich erstmal eine Menge Fragen auf. Das ist völlig normal. Um Ihnen ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, haben wir hier die häufigsten Anliegen rund um MRT Gehirn Auffälligkeiten Bildern kurz und knackig beantwortet.

Ist ein heller Fleck im Gehirn-MRT automatisch gefährlich?

Nein, zum Glück absolut nicht. Viele dieser hellen Flecken, die wir Radiologen als hyperintense Läsionen bezeichnen, sind völlig harmlos. Manchmal sind es einfach altersbedingte Veränderungen an den winzigen Blutgefäßen, kleine Narben oder andere unspezifische Dinge ohne echten Krankheitswert.

Entscheidend ist immer das Gesamtbild: Wo genau liegt der Fleck? Wie groß ist er, welche Form hat er? Und passt das alles zu Ihren Symptomen? Erst das alles zusammen ergibt ein klares Bild.

Wie schnell bekomme ich den Befund nach meinem MRT?

Der Radiologe schaut sich die Bilder in der Regel direkt nach der Untersuchung an. Der fertige, schriftliche Befund geht dann meist innerhalb von ein bis drei Werktagen an den Arzt, der Sie überwiesen hat. Wenn es wirklich eilig ist, greift der Radiologe auch mal zum Hörer und gibt den Befund sofort telefonisch durch.

Kann man psychischen Stress im Gehirn-MRT sehen?

Stress direkt "sehen", so wie man einen Knochenbruch sieht, kann man nicht. Was man aber weiß: Chronischer Stress kann über lange Zeit subtile Spuren hinterlassen. Das können zum Beispiel winzige Veränderungen im Volumen bestimmter Hirnbereiche sein, wie dem Hippocampus. Solche Veränderungen sind aber sehr unspezifisch und reichen niemals für eine Stress-Diagnose aus.

Ein MRT ist ein fantastisches Werkzeug, um die Struktur des Gehirns darzustellen. Emotionale Zustände lassen sich daraus aber nicht direkt ablesen – auch wenn sie die Hirnstruktur langfristig beeinflussen können.

Wie oft muss ich zur Kontrolle, wenn schon mal was gefunden wurde?

Das ist ganz individuell und hängt stark vom Befund ab. Bei einem harmlosen Zufallsbefund reicht oft eine einzige Kontrolle nach sechs bis zwölf Monaten, um zu zeigen, dass sich nichts verändert.

Bei aktiven Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder bei der Überwachung eines Tumors sind die Abstände natürlich viel kürzer. Den für Sie passenden Rhythmus legt immer Ihr behandelnder Arzt fest.