MRT Bilder auswerten für Einsteiger

MRT-Bilder richtig auszuwerten, ist eine Fähigkeit, die man Schritt für Schritt erlernt. Am Anfang steht das systematische Verständnis der physikalischen Grundlagen, der verschiedenen Sequenzen und natürlich der anatomischen Strukturen. Ein strukturiertes Vorgehen ist dabei dein bester Freund – es ist der Schlüssel, um die komplexen Graustufenbilder sicher zu interpretieren und pathologische Befunde von normalen zu unterscheiden.

Dein Einstieg in die MRT-Bildanalyse

Die Magnetresonanztomographie öffnet ein faszinierendes Fenster in den menschlichen Körper. Aber wie knackt man den Code dieser komplexen Bilder? Keine Sorge, dieser Guide nimmt dich an die Hand und führt dich praxisnah durch die Grundlagen, damit du lernst, MRT-Bilder sicher auszuwerten. Wir fangen ganz am Anfang an: bei der Entstehung des Bildes selbst.

Warum du die Grundlagen wirklich verstehen solltest

Bevor wir uns in die Details stürzen, müssen wir kurz über die Physik sprechen. Das klingt vielleicht trocken, ist aber entscheidend. Anders als beim Röntgen oder CT kommt die MRT komplett ohne potenziell schädliche Röntgenstrahlung aus. Stattdessen nutzt sie ein starkes Magnetfeld und Radiowellen, um die Wasserstoffatome in deinem Körper in Schwingung zu versetzen.

Die unterschiedliche Dichte und das Verhalten dieser Atome in verschiedenen Geweben – wie Fett, Muskeln, Wasser oder Knochen – erzeugen am Ende die charakteristischen Grautöne, die du auf dem Bild siehst. Dieses Grundprinzip zu verinnerlichen, ist die Basis für alles, was danach kommt.

Ohne die MRT wäre die moderne Medizin kaum vorstellbar. Sie ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, das Ärzten detaillierte Einblicke in Weichteile, Gelenke und vor allem das Nervensystem gibt.

Ein Blick auf die Zahlen macht das deutlich: Die Anzahl der MRT-Untersuchungen in Deutschland ist von rund 6 Millionen im Jahr 2005 auf fast 11,8 Millionen im Jahr 2016 gestiegen. Das ist ein Wachstum von satten 96 %. Diese Entwicklung zeigt, wie zentral die MRT für die heutige Diagnostik geworden ist.

Was dich in diesem Guide erwartet

Dieser Artikel ist dein praktischer Begleiter. Wir geben dir das nötige Rüstzeug an die Hand, um die visuellen Informationen eines MRT-Scans logisch zu zerlegen und zu verstehen. Du wirst lernen:

- Physikalische Prinzipien: Wie aus Magnetfeldern und Radiowellen detaillierte Schnittbilder werden.

- Visuelle Merkmale: Warum verschiedene Gewebe in unterschiedlichen Grautönen leuchten.

- Systematische Analyse: Wie du eine klare Struktur für deine Auswertung entwickelst.

- Wichtige Konzepte: Was hinter Begriffen wie Sequenzen und Schnittebenen steckt.

Dieses Wissen ist nicht nur für angehende Radiologen oder Ärzte Gold wert, sondern auch für interessierte Patienten. Wer die Grundlagen einer MRT-Aufnahme versteht, kann im Arztgespräch die richtigen Fragen stellen und Befunde besser nachvollziehen. Es geht darum, ein Gefühl für die enorme diagnostische Power der MRT zu bekommen. Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, findest du weitere spannende Fakten zur Radiologie in Deutschland direkt bei der Deutschen Röntgengesellschaft.

Die Sprache der MRT-Sequenzen verstehen

Um MRT-Aufnahmen wirklich zu durchdringen, musst du die Sprache der Sequenzen sprechen. Stell dir jede Sequenz einfach wie eine spezielle Brille vor. Eine Brille hebt bestimmte Gewebestrukturen hervor, die andere unterdrückt. Es ist fast so, als würdest du durch verschiedene Farbfilter schauen, um auf einem komplexen Gemälde die entscheidenden Details zu erkennen.

Diese "Brillen" werden durch sehr spezifische physikalische Parameter definiert, die Radiologen vor dem Scan genau einstellen. Damit wird gesteuert, wie hell oder dunkel ein Gewebe am Ende aussieht. Das Ziel ist immer dasselbe: den bestmöglichen Kontrast zwischen dem, was wir suchen – der Pathologie –, und dem gesunden Gewebe drumherum zu schaffen.

Die wichtigsten Sequenzen im Überblick

Für den Anfang reicht es völlig, sich auf die Arbeitspferde der MRT zu konzentrieren: T1, T2 und FLAIR. Die begegnen dir in so gut wie jeder Untersuchung. Jede hat ihre ganz eigene Stärke und liefert ein einzigartiges Puzzleteil für die Gesamtdiagnose.

-

T1-Wichtung (die „Anatomie-Sequenz“): Perfekt, um sich einen Überblick über die Anatomie zu verschaffen. Fettgewebe ist hier sehr hell (hyperintens), während flüssigkeitsreiche Strukturen wie der Liquor im Gehirn dunkel (hypointens) sind. Denk an T1, wenn du Form und Lage von Organen und Geweben gestochen scharf sehen willst.

-

T2-Wichtung (die „Pathologie-Sequenz“): Hier ist alles genau andersherum. In T2-Bildern leuchten Flüssigkeiten und wasserreiche Veränderungen hell auf. Deshalb ist sie die Sequenz der Wahl, um Ödeme, Entzündungen oder Zysten zu finden, die quasi immer mit einem erhöhten Wassergehalt einhergehen. Der Haken: Fett ist hier ebenfalls hell, was die Sache manchmal knifflig macht.

-

FLAIR (Fluid-attenuated Inversion Recovery): Das ist die clevere Weiterentwicklung der T2-Wichtung. Die FLAIR-Sequenz unterdrückt gezielt das Signal von freier Flüssigkeit. Der Liquor im Gehrin erscheint also dunkel, obwohl es sich um eine T2-artige Sequenz handelt. Warum ist das genial? Pathologische Veränderungen, die direkt an den Liquorräumen liegen (z. B. bei MS), bleiben hell und werden so erst richtig sichtbar.

Praxistipp aus dem Alltag: Um T1- und T2-Bilder vom Kopf schnell auseinanderzuhalten, schau dir die Ventrikel an (die Hirnwasserkammern). Sind sie dunkel? Dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine T1-Wichtung. Leuchten sie hellweiß? Dann hast du eine T2-Wichtung vor dir. So einfach ist das.

Bevor wir weitermachen, hier eine kurze Zusammenfassung, die dir den Einstieg erleichtert:

Überblick der gängigsten MRT-Sequenzen

Diese Tabelle fasst die charakteristischen Merkmale der wichtigsten MRT-Sequenzen zusammen und zeigt, für welche diagnostischen Fragestellungen sie typischerweise verwendet werden.

| Sequenz | Signalverhalten von Flüssigkeit (z.B. Liquor) | Signalverhalten von Fett | Typische Anwendung |

|---|---|---|---|

| T1 | dunkel (hypointens) | hell (hyperintens) | Anatomische Darstellung, post-Kontrastmittel |

| T2 | hell (hyperintens) | hell (hyperintens) | Detektion von Ödemen, Entzündungen, Zysten |

| FLAIR | dunkel (hypointens, Signal unterdrückt) | hell (hyperintens) | Läsionen nahe der Liquorräume (z.B. MS) |

| T2-FS | hell (hyperintens) | dunkel (hypointens, Signal unterdrückt) | Knochenmarködeme, Weichteilentzündungen |

Mit dieser Übersicht hast du schon eine solide Basis, um die meisten Standarduntersuchungen zu verstehen.

Die entscheidende Rolle der Fettsättigung

Manchmal stört das helle Signal von Fettgewebe gewaltig. Gerade in T2-Bildern kann es krankhafte Prozesse einfach überstrahlen. Genau hier kommt die Fettsättigung ins Spiel, oft als „FS“ oder „FatSat“ auf den Bildern vermerkt. Wie der Name schon sagt, unterdrückt diese Technik gezielt das Signal von Fett, sodass es dunkel erscheint.

Stell dir eine Untersuchung vom Kniegelenk vor, bei der du ein Knochenmarködem (eine „Bone Bruise“) suchst. Auf einem normalen T2-Bild wären sowohl das Fett im Knochenmark als auch das Ödem hell – kaum zu unterscheiden. Aktiviert man aber die Fettsättigung, wird das Fett dunkel und nur das helle Ödem sticht klar ins Auge. Ein einfacher Trick mit enormer Wirkung für die diagnostische Genauigkeit.

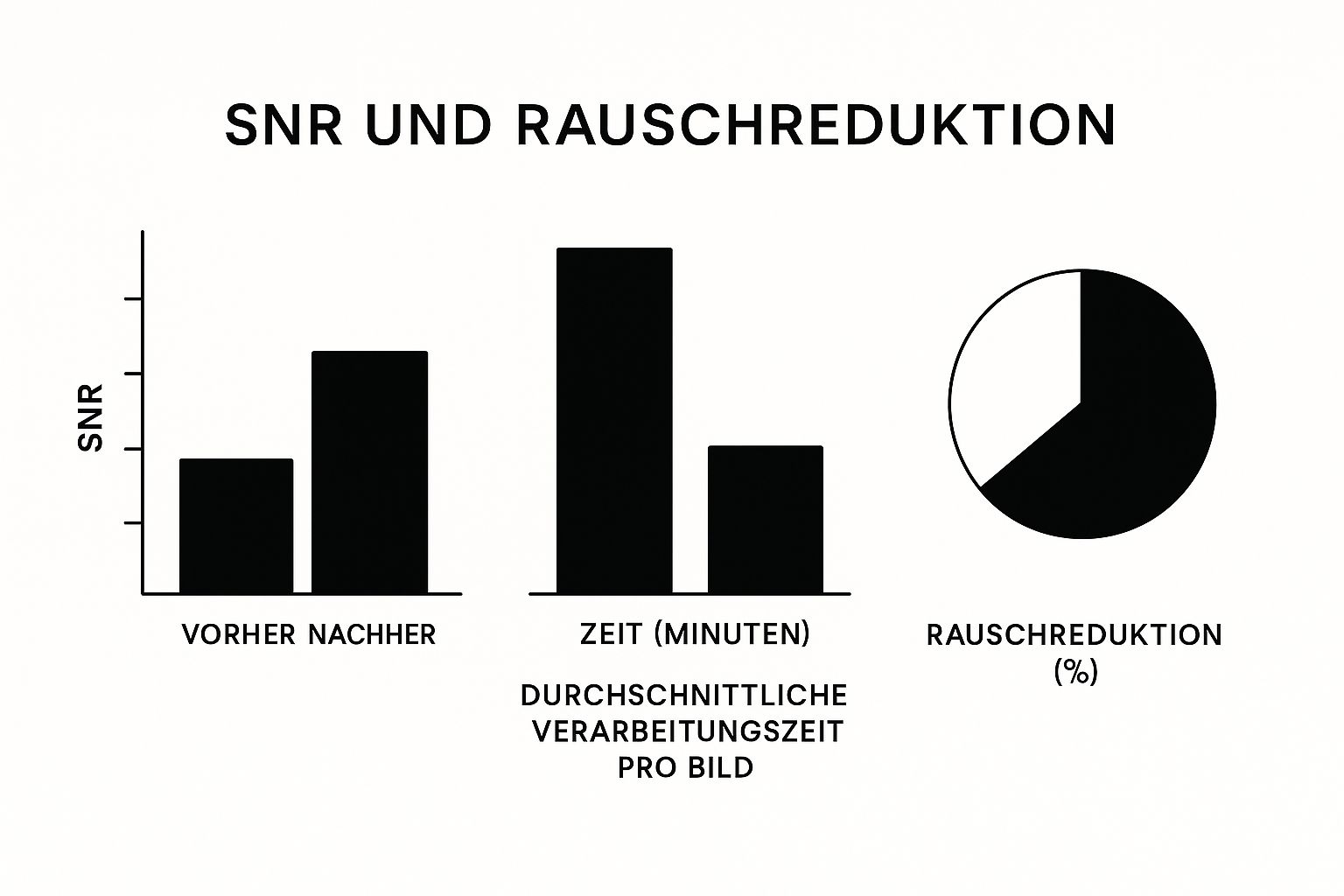

Die Infografik zeigt es gut: Technische Kniffe wie die Fettsättigung sind nicht nur Spielereien. Sie verbessern das entscheidende Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und können, wie die Daten andeuten, sogar die Zeit für die Befundung spürbar verkürzen.

Wenn du diese Grundprinzipien verinnerlicht hast, bist du auf dem besten Weg, die visuellen Codes der MRT zu knacken. Dann beginnst du, die Bilder nicht mehr nur anzuschauen, sondern sie wirklich zu lesen und die Fülle an Informationen zu extrahieren, die in ihnen steckt.

So entwickelst du einen systematischen Blick

Wer schon mal vor einer MRT-Untersuchung saß, weiß: Man kann sich schnell im Detail verlieren. Um hier nicht den roten Faden zu verlieren, ist eine klare Struktur das A und O. Ohne einen systematischen Plan läufst du Gefahr, wichtige Befunde zu übersehen oder dich auf Nebensächlichkeiten zu versteifen. Stell es dir wie die Arbeit eines Detektivs vor: Du sammelst erst alle Hinweise, Stück für Stück, bevor du deine Schlüsse ziehst.

Der allererste Schritt ist immer die räumliche Orientierung. MRT-Bilder sind ja nur zweidimensionale Scheiben eines dreidimensionalen Körpers. Du musst also sofort erkennen, aus welcher Perspektive du gerade auf die Anatomie schaust.

- Axiale Ebene: Stell dir vor, du schneidest den Körper in horizontale Scheiben, so wie eine Salami. Du blickst also von oben oder unten auf die Strukturen.

- Sagittale Ebene: Hier verläuft der Schnitt von links nach rechts. Du siehst die Anatomie also quasi im Profil.

- Koronare Ebene: Dieser Schnitt teilt den Körper von vorne nach hinten, also in eine vordere und eine hintere Hälfte. Dein Blick fällt von vorne oder hinten auf die Anatomie.

Vom Großen ins Kleine arbeiten

Ein Ansatz, der sich in der Praxis wirklich bewährt hat, ist die „Außen-nach-Innen“-Methode. Fang bei den äußeren Strukturen an und arbeite dich ganz systematisch zu den feinen Details im Inneren vor. Das verhindert, dass du dich zu früh auf eine besonders auffällige Stelle stürzt und dabei das große Ganze aus den Augen verlierst.

Nehmen wir mal ein Knie-MRT als praktisches Beispiel. Anstatt direkt auf den Meniskus zu zoomen, um nach einem Riss zu fahnden, gehst du besser so vor:

- Haut und Unterhautfettgewebe: Siehst du hier irgendwelche Schwellungen oder Flüssigkeit (Ödeme)?

- Muskulatur und Sehnen: Ist die Muskulatur normal ausgebildet? Sind die großen Sehnen, wie die Quadrizepssehne, durchgängig und intakt?

- Knochen: Jetzt nimmst du dir die Knochen vor. Gibt es Frakturen, Knochenmarködeme – oft als „Bone Bruises“ bezeichnet – oder andere Auffälligkeiten?

- Gelenkstrukturen: Und erst ganz zum Schluss kommen die Binnendetails dran. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich Menisken, Kreuzbänder, Seitenbänder und den Gelenkknorpel genau anzusehen.

Dieser schrittweise Prozess stellt sicher, dass du nichts Wichtiges übersiehst und den Befund immer im Gesamtkontext bewertest.

Die Sprache der Signalintensitäten verstehen

Ein absolut zentrales Konzept beim MRT Bilder auswerten ist der Vergleich von Signalintensitäten. Die Begriffe hyperintens (also heller als das umliegende Gewebe) und hypointens (dunkler) sind dabei dein tägliches Brot. Wichtig ist: Es gibt keine absolute Helligkeit. Alles ist relativ.

Ein Befund ist immer eine Abweichung von der Norm. Du musst also ganz genau wissen, wie eine Struktur normalerweise aussieht, um eine Pathologie sicher erkennen zu können. Vergleiche die Signale deshalb immer mit bekanntem, gesundem Gewebe auf demselben Bild.

Stell dir vor, du siehst eine helle Linie im Meniskus auf einem T2-Bild. Ein gesunder Meniskus sollte eigentlich dunkel (hypointens) sein. Diese helle, also hyperintense, Linie deutet auf Flüssigkeit hin – ein ganz klassisches Zeichen für einen Riss. Ohne den Vergleich zum normalen, dunklen Meniskusgewebe wäre diese Beobachtung aber völlig wertlos.

Diese systematische Vorgehensweise, gepaart mit dem Wissen um Sequenzen und Schnittebenen, gibt dir die Sicherheit, die du für eine logische und fundierte Befundung brauchst. Die MRT ist dabei natürlich nur ein Teil des diagnostischen Puzzles. Eine Analyse bildgebender Verfahren in deutschen Krankenhäusern zeigt, dass jährlich rund 1,7 Millionen MRT-Untersuchungen durchgeführt werden – im Vergleich zu 4,7 Millionen CTs und 17 Millionen Röntgenaufnahmen. Wenn du mehr über diese Einblicke in die diagnostische Bildgebung erfahren willst, lohnt sich ein Blick auf die Zahlen und die Rolle der MRT im diagnostischen Mix.

Krankhafte Veränderungen im MRT erkennen

Sobald du dir eine systematische Routine angeeignet hast, beginnt der wirklich faszinierende Teil der MRT-Befundung: die gezielte Jagd nach krankhaften Veränderungen. Hier geht es darum zu verstehen, wie sich typische Pathologien im Bild darstellen und worauf du achten musst, um das Abnormale sicher vom Normalen zu unterscheiden.

Jede Erkrankung hinterlässt eine Art visuellen Fingerabdruck im Gewebe. Ob Entzündungen, Tumore oder Verletzungen – sie alle verändern die zelluläre Struktur. Diese Veränderungen, die oft mit einem erhöhten Wassergehalt (Ödem), einer veränderten Durchblutung oder der Zerstörung der normalen Gewebearchitektur einhergehen, machen wir uns in der MRT zunutze.

Typische Signalveränderungen bei Pathologien

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die normalen Signalintensitäten der gesunden Anatomie im Schlaf zu kennen. Jede Abweichung von diesem Muster ist ein potenzielles Warnsignal, dem du nachgehen musst.

Ein absoluter Klassiker ist der Meniskusriss im Knie. Normalerweise stellt sich der Meniskus auf T2-gewichteten Bildern als dunkles, signalarmes (hypointenses) Dreieck dar, weil er kaum Wasser enthält. Entdeckst du aber eine helle, hyperintense Linie, die bis an die Oberfläche des Meniskus reicht, ist das ein klares Zeichen für einen Riss. Hier ist Flüssigkeit in das verletzte Gewebe eingedrungen. Dieses Prinzip lässt sich auf viele Verletzungen übertragen. Tiefergehende Einblicke, wie du auch subtile Pathologien im Knie aufspürst, findest du übrigens in unserem umfassenden Expertenleitfaden zum Thema MRT vom Knie auswerten.

Ein weiteres entscheidendes Konzept ist der Masseneffekt. Eine Raumforderung, egal ob ein Tumor oder ein großer Abszess, verdrängt gesundes Gewebe. Im Gehirn kann das dramatische Folgen haben, wenn beispielsweise Hirnwindungen abflachen oder die Ventrikel zusammengedrückt werden. Es ist also essenziell, nicht nur die Veränderung selbst zu betrachten, sondern auch ihre Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung zu analysieren.

Ein geschultes Auge erkennt Pathologien nicht nur an ihrer abweichenden Helligkeit. Oft sind es subtile Formveränderungen, unscharfe Konturen oder die Art, wie eine Struktur auf ihre Umgebung einwirkt, die den entscheidenden Hinweis geben.

Die Rolle des Kontrastmittels

Manchmal reichen die nativen Aufnahmen einfach nicht aus, um eine Diagnose zu sichern. Genau hier kommt das Kontrastmittel, meist auf Gadolinium-Basis, ins Spiel. Nach der intravenösen Gabe reichert es sich in Geweben mit starker Durchblutung oder einer gestörten Blut-Hirn-Schranke an.

- Tumoren: Viele Tumoren sind stark durchblutet und leuchten nach Kontrastmittelgabe hell auf (sogenanntes Enhancement). Das hilft enorm, sie vom umgebenden Ödem zu unterscheiden.

- Entzündungen: Auch aktive Entzündungsherde, wie bei Multipler Sklerose oder Infektionen, nehmen Kontrastmittel auf und werden so sichtbar.

- Narbe vs. Rezidiv: Nach einer Bandscheiben-OP ist es oft knifflig, Narbengewebe von einem erneuten Vorfall zu unterscheiden. Die Lösung: Narbengewebe reichert Kontrastmittel an, ein Rezidivvorfall tut das nicht.

Kontrastmittel ist also ein extrem wirkungsvolles Werkzeug, um die Aktivität eines Prozesses zu beurteilen und die möglichen Diagnosen einzugrenzen.

Schau dir diese anonymisierten Beispiele an, um deinen Blick zu schulen:

| Befund | Typische Erscheinung im MRT | Sequenz mit bester Sichtbarkeit |

|---|---|---|

| Hirnmetastase | Runde, scharf begrenzte Läsion mit umgebendem Ödem | T1 nach KM (helles Enhancement), T2/FLAIR (Ödem) |

| Meniskusriss | Lineare, helle Signalstörung innerhalb des dunklen Meniskus | T2 oder PD (Protonendichte) |

| Bandscheibenvorfall | Fokale Vorwölbung der Bandscheibe, die auf Nerven drückt | Sagittale T2-Bilder |

| Akute MS-Läsion | Ovaler, heller Herd, der nach Kontrastmittelgabe aufleuchtet | FLAIR (alte & neue Läsionen), T1 nach KM (aktive Läsionen) |

Diese Beispiele machen deutlich, wie unterschiedlich sich Krankheiten präsentieren können. Aber keine Sorge: Mit jedem Bild, das du analysierst, wird dein Blick für diese Muster schärfer und die Befundung geht dir leichter von der Hand.

Typische Stolperfallen und Tipps aus der Praxis

Die MRT-Befundung ist eine Kunst für sich, die neben Wissen vor allem Übung und ein kritisches Auge verlangt. Selbst wenn die Grundlagen sitzen, gibt es ein paar klassische Fallstricke, die einen schnell in die Irre führen können. Wer diese kennt, schärft seinen Blick und lernt, die Bilder realistisch einzuschätzen.

Der absolute Klassiker sind Artefakte. Das sind Bildstörungen, die nichts mit der Anatomie zu tun haben, sondern durch technische Probleme oder äußere Einflüsse entstehen. Zuckt der Patient während der Messung, verschwimmt das Bild – das kann schnell eine Pathologie vortäuschen, wo keine ist. Metallimplantate oder auch nur Zahnfüllungen sorgen oft für große, schwarze Löcher im Bild, die eine Beurteilung der umliegenden Strukturen schlicht unmöglich machen.

Beziehe immer den klinischen Kontext mit ein

Ein MRT-Bild allein erzählt niemals die ganze Geschichte. Es ist nur ein Puzzleteil. Der vielleicht größte Fehler bei der Auswertung ist, den klinischen Kontext komplett zu ignorieren – also die Symptome, die Krankengeschichte und die konkrete Fragestellung des überweisenden Kollegen.

Stell dir vor, du entdeckst eine kleine Bandscheibenvorwölbung. Ohne weitere Infos ist das erstmal nur ein anatomisches Detail. Hat der Patient aber genau dort massive, ausstrahlende Schmerzen und drückt die Vorwölbung auf einen Nerv, wird daraus ein handfester und relevanter Befund.

Ein Bild ohne die dazugehörige Geschichte ist nur eine Sammlung von Grautönen. Erst die Verbindung aus Bildinformation und klinischen Daten ergibt eine Diagnose, die Hand und Fuß hat.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Zufallsbefunde, die sogenannten Inzidentalome. Das sind Veränderungen, die man entdeckt, obwohl man eigentlich nach etwas ganz anderem gesucht hat. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, um keine Diagnostik-Lawine loszutreten und Patienten unnötig zu beunruhigen.

Was die Marktentwicklung über die MRT verrät

Wie wichtig die MRT geworden ist, zeigt auch ein Blick auf die wirtschaftlichen Zahlen. Für den deutschen MRT-Markt wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 5,71 % erwartet. Dieses Wachstum zeigt, dass die Technologie immer besser wird und der Bedarf stetig steigt. Wer tiefer einsteigen will, findet hier mehr Informationen zu den Trends auf dem deutschen MRT-Markt und den treibenden Kräften dahinter.

Letztendlich ist es genau diese Mischung aus technischem Know-how, einem systematischen Vorgehen und klinischem Gespür, die einen guten Befunder ausmacht. Behalte diese Tipps im Hinterkopf, dann umschiffst du die häufigsten Klippen und kannst die Fülle an Informationen in den Bildern sicher deuten.

Ihre persönliche Checkliste für die MRT-Befundung

Damit das Gelernte auch wirklich sitzt, habe ich hier eine Art Kompass für Ihre Routine entwickelt. Denken Sie daran: Eine feste, durchdachte Routine ist Ihr bester Schutz gegen übersehene Befunde. Wenn Sie das nächste Mal MRT Bilder auswerten, nutzen Sie diese Liste als Ihr persönliches Werkzeug, um die Qualität Ihrer Arbeit nachhaltig zu sichern.

Fangen Sie immer bei den Basics an, bevor Sie sich in die feinen Details stürzen. Jeder erfahrene Diagnostiker macht das so.

- Patientendaten und Fragestellung: Sind das wirklich die richtigen Aufnahmen zum richtigen Patienten? Und was genau ist die klinische Frage? Manchmal liegt die Antwort schon in einer präzisen Fragestellung verborgen.

- Orientierung im Raum: Verschaffen Sie sich einen Überblick. Wo ist oben, unten, vorne, hinten? Identifizieren Sie die Schnittebenen – axial, sagittal, koronal – und die Ihnen vorliegenden Sequenzen (T1, T2, FLAIR usw.).

- Systematischer Durchgang: Jetzt geht es ans Eingemachte. Arbeiten Sie sich Schicht für Schicht durch die Strukturen, am besten immer von außen nach innen. Das verhindert, dass man von einem auffälligen Befund sofort "angesprungen" wird und alles andere übersieht.

Erst wenn diese Grundlage steht, richten Sie Ihren Fokus gezielt auf mögliche Pathologien.

Ein Befund ist immer nur im Kontrast zum Normalen zu erkennen. Ohne ein felsenfestes Wissen darüber, wie gesundes Gewebe aussieht, bleibt jede Auswertung ein reines Ratespiel.

Vergleichen Sie also ganz systematisch die Signalintensitäten. Achten Sie auf jede noch so kleine Formveränderung oder Anzeichen eines Masseneffekts, der gesundes Gewebe verdrängt. Ein tiefes Verständnis für die Anatomie des Menschen und seiner inneren Organe ist dabei nicht nur hilfreich, sondern absolut unerlässlich. Unser kompletter Guide dazu kann Ihnen hier eine hervorragende Wissensgrundlage bieten.

Mit dieser strukturierten Herangehensweise wird Ihre Analyse nicht nur sicherer, sondern auch deutlich effizienter.

Noch Fragen? Deine letzten Unklarheiten zur MRT-Auswertung geklärt

Selbst nach der besten Anleitung schwirren einem oft noch ein paar Fragezeichen im Kopf herum, gerade bei einem so dichten Thema wie der MRT-Befundung. Sehen wir uns also die häufigsten Fragen an, damit du beim nächsten Mal, wenn du MRT Bilder auswerten willst, mit einem richtig guten Gefühl an die Sache herangehst.

Kann ich als Laie meine eigenen MRT-Bilder beurteilen?

Klares Jein. Dieser Guide gibt dir das Rüstzeug an die Hand, um die Grundlagen zu verstehen und die Bilder nicht mehr als graues Rauschen anzusehen. Eine ärztliche Diagnose kann und darf er aber niemals ersetzen.

Warum? Weil die fachkundige Interpretation durch einen Radiologen so viel mehr ist als nur Bilder ansehen. Hier fließen der klinische Kontext, deine komplette Krankengeschichte und jahrelange Erfahrung mit ein. Nutze dein neues Wissen lieber, um deinem Arzt die richtigen Fragen zu stellen. Das ist der beste Weg, um deine Gesundheit aktiv mitzugestalten und wirklich zu verstehen, was in deinem Körper vor sich geht.

Was ist der Unterschied zwischen T1- und T2-Bildern?

Stell dir vor, jede Sequenz hätte eine Art Superkraft. So wird's vielleicht klarer:

- T1-Bilder sind die "Anatomie-Meister". Sie zeigen die Strukturen gestochen scharf und detailliert. Merk dir: Fett ist hier hell.

- T2-Bilder sind die "Pathologie-Spürhunde". Sie lassen alles aufleuchten, wo Wasser eine Rolle spielt – also Entzündungen, Schwellungen (Ödeme) oder Zysten.

Beide Sequenzen liefern also unterschiedliche, aber absolut essenzielle Puzzleteile, die sich am Ende zu einem Gesamtbild zusammensetzen.

Die Fähigkeit, MRT-Bilder zu verstehen, ist wie eine neue Sprache zu lernen. Am Anfang wirken die Vokabeln (Sequenzen) und die Grammatik (Anatomie) überfordernd, doch mit jeder Übung wird der Sinn klarer und die Zusammenhänge logischer.

Warum wird manchmal Kontrastmittel gespritzt?

Kontrastmittel, meistens auf Gadolinium-Basis, ist ein unglaublich nützliches Werkzeug, um bestimmte Strukturen oder krankhafte Veränderungen regelrecht "anzuschalten". Es reichert sich gezielt in stark durchbluteten Geweben an oder dort, wo die Blut-Hirn-Schranke nicht mehr intakt ist.

Dadurch können Ärzte zum Beispiel Tumoren glasklar vom gesunden Gewebe abgrenzen, die Aktivität von Entzündungsherden bei Multipler Sklerose einschätzen oder nach einer Bandscheiben-OP zwischen harmlosem Narbengewebe und einem erneuten Vorfall unterscheiden. Es macht das Unsichtbare sichtbar.

Ein solides anatomisches Wissen ist das A und O für jede Bildinterpretation. Wenn du deine Kenntnisse vertiefen willst, findest du in unserem Guide wertvolle Tipps, wie das Anatomie lernen leichter gelingt und mehr Spaß macht.

Bei Animus Medicus verwandeln wir die komplexe Welt der Anatomie in Kunst. Entdecke unsere einzigartigen Vintage-Poster und Accessoires, die medizinisches Wissen mit ästhetischem Design verbinden. Finde jetzt dein neues Lieblingsstück auf animus-medicus.de.