Wie sieht eine Raucherlunge aus Bilder und Fakten

Eine Raucherlunge unterscheidet sich schon auf den ersten Blick dramatisch von einer gesunden. Statt eines lebendigen, rosa Farbtons, der für gute Durchblutung steht, ist sie oft gräulich-schwarz verfärbt und mit teerartigen Flecken übersät. Die elastische, fast schwammartige Beschaffenheit geht verloren; das Gewebe wirkt ungesund und verhärtet. Dieser erste visuelle Eindruck ist aber nur die Spitze des Eisbergs – er zeigt nur die Oberfläche der Schäden, die durch jahrelangen Tabakkonsum entstehen.

Der direkte Vergleich: Eine Raucherlunge erkennen

Stell dir einfach mal zwei Schwämme vor: Einer ist sauber, rosa und schön flexibel. Der andere ist mit einer dunklen, klebrigen Masse überzogen, die ihn hart und unelastisch macht. Diese Analogie trifft den Nagel auf den Kopf, wenn man den Unterschied zwischen einem gesunden Organ und dem, was Experten als Raucherlunge bezeichnen, beschreiben will. Die Unterschiede sind alles andere als subtil – sie sind sofort sichtbar und alarmierend.

Eine gesunde Lunge hat eine gleichmäßige, hellrosa Farbe, was auf eine vitale Durchblutung und einen effizienten Sauerstoffaustausch hindeutet. Ihre Oberfläche ist glatt, geschmeidig und elastisch. Im direkten Kontrast dazu sind die Veränderungen bei einer Raucherlunge unübersehbar und ein klares Zeichen für tiefgreifende Schäden im Gewebe.

Was macht das typische Aussehen einer Raucherlunge aus?

Die charakteristischen Merkmale entstehen durch das ständige Einatmen von Tausenden von Chemikalien, die im Zigarettenrauch enthalten sind. Teer, einer der Hauptübeltäter, ist eine klebrige, dunkle Substanz, die sich wie ein Film direkt im empfindlichen Lungengewebe ablagert.

Diese Ablagerungen führen zu mehreren sichtbaren Veränderungen:

- Dunkle Verfärbung: Die Lunge verliert ihre natürliche Farbe und nimmt einen gräulichen bis tiefschwarzen Ton an. Das passiert, weil die feinen Lungenbläschen und das umliegende Gewebe buchstäblich mit Teer und anderen Schadstoffpartikeln getränkt werden.

- Schwarze Flecken: Oft sind ganz deutliche schwarze Flecken sichtbar. Das sind nichts anderes als konzentrierte Teerablagerungen, die sich über Jahre an bestimmten Stellen angesammelt haben und das Gewebe dort nachhaltig zerstören.

- Veränderte Textur: Die natürliche Elastizität geht flöten. Eine gesunde Lunge dehnt sich beim Atmen leicht aus und zieht sich wieder zusammen. Eine Raucherlunge wird hingegen steif und unbeweglich, was das Atmen natürlich massiv erschwert.

Die äußerliche Veränderung ist ein direktes Spiegelbild der inneren Zerstörung. Jede dunkle Stelle markiert eine Zone, in der die Lungenfunktion bereits stark gelitten hat und die natürlichen Selbstreinigungsmechanismen des Körpers versagt haben.

Um die Unterschiede noch klarer zu machen, hier eine direkte Gegenüberstellung:

Visueller Vergleich: Gesunde Lunge vs. Raucherlunge

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten visuellen und strukturellen Merkmale zusammen, die eine gesunde Lunge von einer typischen Raucherlunge unterscheiden.

| Merkmal | Gesunde Lunge | Raucherlunge |

|---|---|---|

| Farbe | Gleichmäßig rosa, hellrot | Gräulich bis schwarz, ungleichmäßig |

| Oberfläche | Glatt und feucht | Rau, oft mit sichtbaren Flecken |

| Flecken | Keine | Schwarze, teerartige Ablagerungen |

| Textur | Weich, elastisch, schwammartig | Verhärtet, steif, weniger flexibel |

| Größe | Normale Größe und Form | Oft aufgebläht (Emphysem) oder vernarbt |

Diese visuellen Hinweise sind die ersten, eindeutigen Anzeichen für eine ernsthafte Bedrohung der Lungengesundheit. Sie bilden das Fundament für schwerwiegende Erkrankungen wie COPD oder Lungenkrebs, die sich oft erst Jahre später mit spürbaren Symptomen bemerkbar machen. Dieser Abschnitt soll dir ein klares Bild vermitteln, bevor wir tiefer in die unsichtbaren, aber nicht minder verheerenden Prozesse eintauchen.

Was im Inneren der Lunge wirklich passiert

Jenseits der dunklen Verfärbung, die man von außen erahnen kann, tobt im Inneren ein stiller, aber zerstörerischer Kampf. Mit jedem Zug an der Zigarette inhalieren Sie einen giftigen Cocktail, der sofort beginnt, die empfindlichen Strukturen Ihrer Lunge anzugreifen. Eine der ersten Verteidigungslinien, die dabei kapituliert, ist das geniale Reinigungssystem unserer Atemwege.

Stellen Sie sich die feinen Flimmerhärchen in Ihrer Lunge wie winzige, unermüdliche Förderbänder vor. Ihr Job ist es, Schleim, Staub und eingedrungene Schadstoffe konstant nach draußen zu befördern. Doch der Rauch lähmt diese wichtigen Helfer – der Abtransport gerät ins Stocken.

Der Zusammenbruch des Reinigungssystems

Wenn die Förderbänder stillstehen, sammelt sich der ganze „Müll“ an. Schleim und Teerpartikel bleiben in den Atemwegen liegen und schaffen einen perfekten Nährboden für Bakterien. Die Folge sind chronische Entzündungen und der typische, quälende „Raucherhusten“. Das ist nichts anderes als der verzweifelte Versuch des Körpers, die blockierten Atemwege irgendwie wieder freizubekommen.

Das Tückische daran: Die Entwicklung einer Raucherlunge verläuft oft schleichend. Frühe Symptome wie Atemnot bei Belastung werden erst nach Jahren spürbar. Währenddessen lagern sich die Giftstoffe immer weiter ab, die Entzündungen in den Bronchien verschlimmern sich und die Luft wird knapper. In Deutschland sind COPD und Lungenkrebs die traurige Konsequenz – etwa jeder zweite Raucher entwickelt im höheren Alter eine COPD. Mehr zu den Ursachen und Folgen liest du zum Beispiel bei den Nichtraucherhelden.

Man kann die Lähmung der Flimmerhärchen gut mit einer städtischen Müllabfuhr vergleichen, die plötzlich streikt. Der Abfall sammelt sich an, verstopft die Straßen und führt unweigerlich zu Chaos und Krankheit im gesamten System.

Die Zerstörung der Lungenbläschen

Doch der Schaden geht noch viel tiefer. Der wichtigste Schauplatz für den Gasaustausch in unserer Lunge sind die unzähligen, winzigen Lungenbläschen, die Alveolen. Hier findet der lebensnotwendige Tausch statt: Sauerstoff rein ins Blut, Kohlendioxid raus. Ihre filigrane Struktur ist entscheidend dafür, wie gut wir atmen können. Wenn du mehr über diese faszinierenden Details lernen möchtest, schau dir unseren Artikel über den Aufbau und die Funktion der Lunge an.

Zigarettenrauch zerstört diese empfindlichen Strukturen unwiederbringlich. Die feinen Wände der Alveolen reißen ein, was gleich mehrere verheerende Folgen hat:

- Weniger Fläche für den Gasaustausch: Die Gesamtoberfläche, über die Sauerstoff aufgenommen werden kann, schrumpft dramatisch.

- Verlust der Elastizität: Die Lunge verliert ihre Spannkraft. Sie kann sich nicht mehr so gut ausdehnen und zusammenziehen, was besonders das Ausatmen erschwert.

Man kann sich das wie einen Baum vorstellen, dessen feinste Äste und Blätter nach und nach absterben. Der Baum steht zwar noch, aber er kann immer weniger Sonnenlicht in Energie umwandeln. Genauso kann eine Raucherlunge immer weniger lebenswichtigen Sauerstoff aufnehmen. Das führt direkt zu Kurzatmigkeit und einem massiven Leistungsabfall. Dieser unsichtbare Schaden ist die Grundlage für schwere Erkrankungen wie das Lungenemphysem.

Der schleichende Weg zur Raucherlunge

Die Verwandlung einer gesunden, rosigen Lunge in das, was wir als Raucherlunge bezeichnen, passiert nicht von heute auf morgen. Man könnte es mit einem Marathon vergleichen, nur dass das Ziel hier die Zerstörung ist. Alles beginnt ganz unscheinbar mit dem ersten Zug an einer Zigarette.

Am Anfang wehrt sich der Körper noch. Der Husten und das Kratzen im Hals sind nichts anderes als verzweifelte Versuche, die eingedrungenen Schadstoffe wieder loszuwerden. Doch wer regelmäßig weiterraucht, zwingt die empfindlichen Flimmerhärchen in den Atemwegen, die eigentlich für die Reinigung zuständig sind, langsam in die Knie. Sie geben irgendwann auf.

Von der Reizung zur chronischen Krankheit

Was als gelegentliches Hüsteln anfängt, kann sich über die Jahre zu einer handfesten chronischen Bronchitis auswachsen. Die Atemwege sind dann dauerhaft entzündet, was zu ständiger Schleimproduktion und einem quälenden Husten führt. In dieser Phase ist das Blatt noch wendbar – viele Schäden können sich zurückbilden, wenn man das Rauchen aufgibt.

Doch bleibt die Zigarette ein treuer Begleiter, geht die Zerstörung unaufhaltsam weiter. Nach Jahrzehnten zeigen sich dann oft Schäden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Dazu gehört das Lungenemphysem, bei dem die feinen Wände der Lungenbläschen unwiederbringlich kaputtgehen. Die Lunge verliert ihre Elastizität, bläht sich auf und macht das Ausatmen zur Schwerstarbeit.

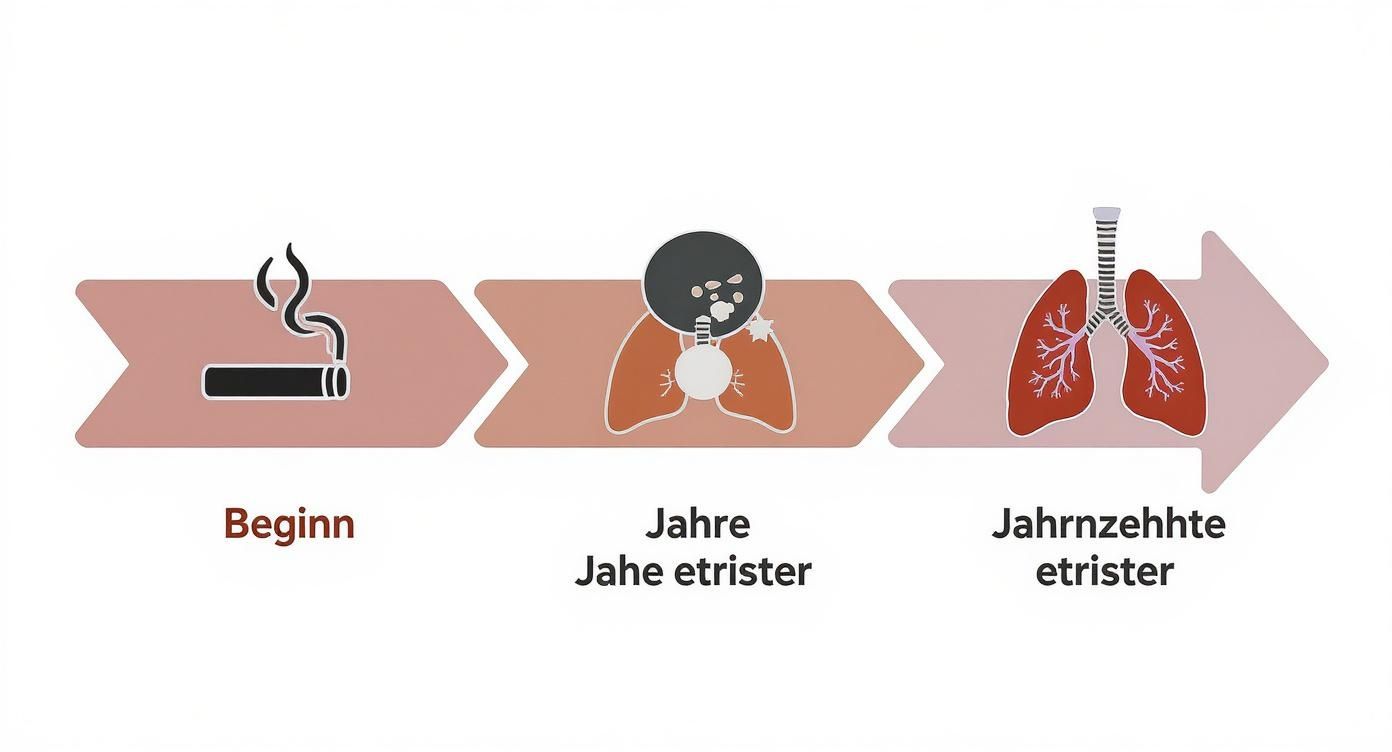

Diese Infografik zeigt sehr gut, wie sich der Lungenschaden über die Zeit entwickelt.

Man sieht deutlich, wie aus anfänglich kleinen Reizungen über die Jahre schwere, strukturelle Schäden werden.

Der unvermeidliche Abstieg

Am Ende dieses langen Weges steht häufig die Diagnose COPD (chronisch-obstruktive Lungenerkrankung). Dieser Begriff fasst Krankheitsbilder wie die chronische Bronchitis und das Lungenemphysem zusammen. Ab diesem Punkt ist die Lebensqualität oft massiv eingeschränkt, denn schon leichte Anstrengungen wie Treppensteigen führen zu Atemnot.

Wie schnell dieser Verfall voranschreitet, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Die gerauchte Menge und auch genetische Faktoren spielen eine Rolle. Die Richtung ist bei fortgesetztem Rauchen aber immer dieselbe: ein kontinuierlicher und unaufhaltsamer Verlust der Lungenfunktion.

Es ist ein Weg mit klaren Stationen, den man aber nicht bis zum bitteren Ende gehen muss. Ein Rauchstopp kann diesen Prozess jederzeit verlangsamen oder in frühen Stadien sogar teilweise umkehren.

Wie aus Verfärbungen COPD und Lungenkrebs entstehen

Die dunklen, teerigen Flecken, die das typische Bild einer Raucherlunge prägen, sind weit mehr als nur ein optischer Makel. Sie sind das äußere Warnsignal für einen inneren Zerstörungsprozess, der schnurstracks zu den gefürchtetsten Lungenerkrankungen führen kann: COPD und Lungenkrebs.

Stell dir vor, du würdest eine offene Wunde immer wieder mit Schmutz und Splittern reiben. Sie würde sich entzünden, schlecht heilen und am Ende eine dicke, unschöne Narbe hinterlassen. Ganz ähnlich ergeht es der Lunge bei jedem einzelnen Zigarettenzug. Der ständige Kontakt mit den Giftstoffen aus dem Rauch löst eine dauerhafte Entzündung der Atemwege aus.

Der direkte Weg zur COPD

Diese chronische Entzündung ist der Startschuss für die Entwicklung einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung, besser bekannt als COPD. Der Körper versucht verzweifelt, die Schäden zu reparieren, was aber zu einer Verdickung und Vernarbung des empfindlichen Lungengewebes führt.

Dieser Prozess hat zwei fatale Konsequenzen:

- Verengung der Atemwege: Die Bronchien schwellen an und produzieren übermäßig viel zähen Schleim. Das Atmen wird dadurch immer mühsamer, vor allem das Ausatmen fällt zunehmend schwer.

- Zerstörung der Lungenbläschen: Die feinen Wände der Alveolen gehen kaputt, was zu einem Lungenemphysem führt. Die Lunge verliert ihre Elastizität wie ein alter Gummiball und kann immer weniger Sauerstoff aufnehmen.

Die Ablagerung von Schadstoffen wie Teer, die die Lunge über Jahre hinweg gräulich-schwarz verfärben, ist ein klares Anzeichen für dieses fortgeschrittene Stadium. Tragischerweise sind COPD und Lungenkrebs oft die Endstation dieser Entwicklung. Allein in Deutschland starben im Jahr 2020 rund 29.000 Menschen an COPD und etwa 46.000 an Lungen- und Bronchialkrebs. Beides Krankheiten, die untrennbar mit dem Rauchen verbunden sind. Mehr zu diesen erschreckenden Zahlen kannst du in diesem Artikel der Pharmazeutischen Zeitung nachlesen.

Wie Teerablagerungen Krebs auslösen

Die dunklen Teerflecken sind aber nicht nur entzündungsfördernd, sie sind auch eine tickende Zeitbombe. Teer enthält einen ganzen Cocktail aus krebserregenden Substanzen, den sogenannten Karzinogenen. Diese Stoffe dringen tief in die Lungenzellen ein und können dort das Erbgut, also die DNA, direkt schädigen.

Man kann sich das wie einen Schreibfehler in einem wichtigen Bauplan vorstellen. Wenn die Anweisungen für das Zellwachstum fehlerhaft sind, können sich Zellen unkontrolliert teilen und vermehren – die Geburtsstunde eines Tumors.

Normalerweise verfügt unser Körper über clevere Reparaturmechanismen, um solche DNA-Schäden zu beheben. Der unaufhörliche Angriff durch die Karzinogene im Zigarettenrauch überfordert dieses System aber irgendwann. Eine beschädigte Zelle beginnt, sich unkontrolliert zu vermehren, und es entsteht Lungenkrebs.

Wenn du genauer verstehen möchtest, wie Tumore entstehen, findest du in unserem passenden Artikel detaillierte Erklärungen dazu. So wird aus einer anfangs rein optischen Veränderung eine tödliche Gefahr.

Wie Ärzte Lungenschäden sichtbar machen

Um das genaue Ausmaß der Schäden zu beurteilen und zu verstehen, wie eine Raucherlunge von innen aussieht, müssen Ärzte zum Glück nicht direkt in den Brustkorb schauen. Moderne Diagnosemethoden erlauben einen präzisen Blick auf die unsichtbaren Schäden, lange bevor sie lebensbedrohlich werden. Diese Techniken machen die Zerstörung im Inneren messbar und sichtbar.

Eines der wichtigsten Werkzeuge ist der Lungenfunktionstest, auch Spirometrie genannt. Man kann ihn sich wie einen Leistungstest für einen Motor vorstellen. Hierbei atmest du kräftig in ein Gerät, das misst, wie viel Luft du ein- und ausatmen kannst und wie schnell das Ganze vonstattengeht. Bei Rauchern zeigt dieser Test oft eine deutlich eingeschränkte Atemleistung – ein klares Indiz dafür, dass die Atemwege bereits verengt oder die Elastizität der Lunge nachgelassen hat.

Einblicke durch bildgebende Verfahren

Noch tiefere Einblicke liefern bildgebende Verfahren. Während eine einfache Röntgenaufnahme bereits größere Veränderungen wie fortgeschrittene Tumore aufdecken kann, ist die Computertomographie (CT) der wahre Detektiv unter den Methoden. Sie erstellt hauchdünne Schnittbilder der Lunge und entlarvt selbst kleinste strukturelle Schäden.

Diese CT-Aufnahme zeigt eine detaillierte Darstellung der Lunge, wie sie in der Diagnostik verwendet wird.

Auf solchen Bildern können Ärzte die Zerstörung der Lungenbläschen bei einem Emphysem oder verdächtige Knoten erkennen, lange bevor sie überhaupt Symptome verursachen. Die CT-Technologie ermöglicht es, das Ausmaß der Schäden ganz genau zu kartieren. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie Ärzte solche Bilder analysieren, findest du wertvolle Informationen in unserem Artikel, der erklärt, wie man MRT-Bilder auswerten kann.

Durch die Kombination dieser Methoden erhalten Ärzte ein umfassendes Bild vom Zustand der Lunge. Die Ergebnisse zeigen unmissverständlich: Die Schäden durch das Rauchen sind keine abstrakte Gefahr, sondern eine reale und messbare Zerstörung dieses lebenswichtigen Organs.

Die verschiedenen Diagnosewerkzeuge greifen dabei wie Zahnräder ineinander:

- Spirometrie: Misst die Funktionseinschränkung der Lunge.

- Röntgen: Dient als erste Übersicht, um grobe Veränderungen zu erkennen.

- CT-Scan: Liefert hochauflösende Bilder für eine detaillierte Strukturanalyse.

Diese Verfahren machen deutlich: Die Frage, wie eine Raucherlunge aussieht, lässt sich nicht nur mit bloßem Auge, sondern auch mit präziser Medizintechnik beantworten.

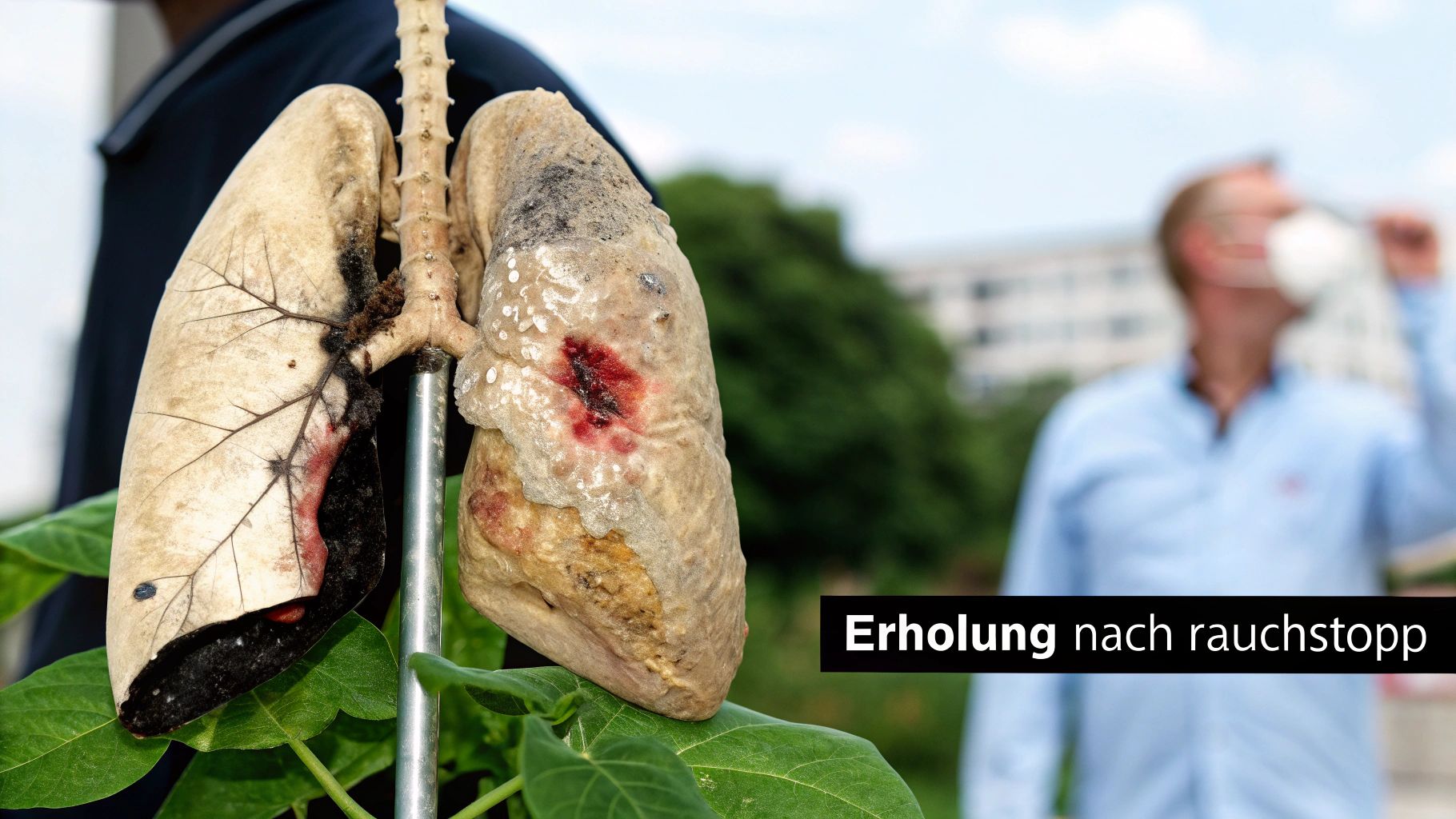

Kann sich die Lunge nach dem Rauchstopp erholen?

Die Frage, ob eine geschädigte Raucherlunge jemals wieder so wird wie früher, treibt wohl jeden um, der mit dem Rauchen aufhören will. Die Antwort darauf ist eine Mischung aus Hoffnung und Realismus: Ein kompletter Reset auf Werkseinstellungen ist zwar oft nicht mehr drin, aber unser Körper hat eine wirklich erstaunliche Fähigkeit zur Selbstheilung. Sobald die Entscheidung für ein rauchfreies Leben gefallen ist, setzt er sofort positive Veränderungen in Gang.

Man kann sich das ein bisschen wie die Erholung einer Landschaft nach einem Waldbrand vorstellen. Tiefe Narben, wie zum Beispiel die unwiederbringlich zerstörten Wände der Lungenbläschen (Alveolen), werden bleiben. Aber an vielen Stellen kann neues, frisches Gras wachsen. Die gute Nachricht ist also: Viele der Schäden sind tatsächlich umkehrbar.

Die ersten Schritte der Heilung

In dem Moment, in dem du die letzte Zigarette ausdrückst, beginnt der Körper mit den Aufräumarbeiten. Einer der allerersten und wichtigsten Schritte ist die Reaktivierung der Flimmerhärchen. Diese winzigen Helfer in den Atemwegen waren durch den Rauch quasi gelähmt. Jetzt nehmen sie ihre Arbeit wieder auf und fangen an, den angesammelten Schleim und die ganzen Schadstoffe abzutransportieren.

Dieser „Frühjahrsputz“ kann in den ersten Wochen zu vermehrtem Husten führen. Das ist aber ein positives Zeichen – es zeigt, dass die Selbstreinigung der Lunge auf Hochtouren läuft. Gleichzeitig klingen die chronischen Entzündungen in den Bronchien langsam ab, was das Atmen spürbar leichter macht.

Die Regeneration der Lunge ist ein Marathon, kein Sprint. Bereits nach wenigen Tagen verbessern sich der Geschmacks- und Geruchssinn, und nach einigen Monaten nimmt die Lungenfunktion messbar zu.

Langfristige Verbesserungen und was trotzdem bleibt

Mit jedem rauchfreien Jahr sinkt das Risiko für die typischen Folgeerkrankungen dramatisch. Nach etwa zehn Jahren halbiert sich die Gefahr, an Lungenkrebs zu erkranken, im Vergleich zu jemandem, der weiterraucht. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall nähert sich immer mehr dem eines Nichtrauchers an.

Trotz dieser beeindruckenden Erholung bleiben bestimmte Schäden, wie ein fortgeschrittenes Lungenemphysem, leider für immer. Die zerstörte Struktur der Alveolen kann nicht wiederhergestellt werden. Trotzdem ist der Rauchstopp in jeder Phase der Schlüssel, um das Fortschreiten dieser Zerstörung zu stoppen und die verbleibende Lungenfunktion so gut wie möglich zu erhalten.

Die Situation in Deutschland macht deutlich, wie wichtig das ist: Fast 33 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre rauchen. Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen raucherspezifischer Krankheiten stieg zwischen 2010 und 2019 um satte 18 Prozent – das waren 458.000 Patienten allein in diesem Jahr. Wer sich die genauen Zahlen ansehen möchte, findet beim Statistischen Bundesamt weitere Einblicke. Ein Rauchstopp ist der wirksamste Weg, dieser Statistik zu entkommen.

Die brennendsten Fragen zur Raucherlunge

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar der häufigsten und drängendsten Fragen klären, die rund um das Thema Raucherlunge immer wieder aufkommen. Hier gibt’s die Antworten kurz und knackig auf den Punkt gebracht, damit keine Unklarheiten bleiben.

Wie lange dauert es, bis man eine Raucherlunge bekommt?

Eine pauschale Antwort gibt es hier leider nicht. Die Entwicklung hängt stark von der gerauchten Menge, der Dauer und der ganz persönlichen Veranlagung ab. Einige negative Effekte, wie die Lähmung der empfindlichen Flimmerhärchen, setzen aber quasi sofort mit den ersten Zügen ein.

Sichtbare Schäden und ernste Krankheiten wie die COPD entwickeln sich meist schleichend über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. Bei sehr starken Rauchern oder Menschen mit einer entsprechenden Veranlagung kann dieser Prozess aber auch deutlich schneller vonstattengehen.

Das wirklich Tückische daran ist, dass die Schäden lange Zeit unsichtbar und ohne spürbare Symptome voranschreiten. Die Lunge ist ein Meister im Kompensieren – sie gleicht den Funktionsverlust aus, bis es oft zu spät ist und bereits unumkehrbare Zerstörungen stattgefunden haben.

Sieht die Lunge eines Vapers ähnlich aus?

Nein, die Schäden durch das Vapen unterscheiden sich grundlegend von denen einer klassischen Raucherlunge. Während der Rauch einer Zigarette Teer und feste Partikel ablagert, die das Gewebe schwarz färben, verursachen E-Zigaretten ganz andere Probleme.

Die in den Liquids enthaltenen Chemikalien und Aromastoffe können zu heftigen, akuten Entzündungsreaktionen in der Lunge führen. Dieses Krankheitsbild hat sogar einen eigenen Namen: EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury). Die Lunge eines Vapers sieht also nicht aus wie eine Raucherlunge, ist aber trotzdem ernsthaften Gesundheitsrisiken ausgesetzt, die bis heute noch nicht vollständig erforscht sind.

Kann man eine Raucherlunge auf einem Röntgenbild erkennen?

Jein. Die typische dunkle Verfärbung durch Teerablagerungen ist auf einem Röntgenbild nicht direkt zu sehen. Röntgenstrahlen zeigen uns die Dichte von Gewebe, nicht dessen Farbe.

Was ein Arzt aber sehr wohl auf einem Röntgenbild erkennen kann, sind die Folgen des Rauchens:

- Lungenemphysem: Bei dieser Erkrankung ist die Lunge überbläht. Im Röntgenbild erscheint sie dadurch oft dunkler (strahlendurchlässiger) und größer als normal.

- Vernarbungen: Chronische Entzündungen hinterlassen Spuren, die als sichtbare Narben im Lungengewebe auftauchen können.

- Tumore: Lungenkrebs zeigt sich häufig als verdichteter, heller Fleck, ein sogenannter Rundherd.

Für eine wirklich detaillierte Diagnose sind andere Methoden wie ein Lungenfunktionstest oder eine Computertomographie (CT) aber weitaus besser geeignet. Sie erlauben es, das genaue Ausmaß der Schäden zu erfassen.

Möchtest du die faszinierende Komplexität des menschlichen Körpers nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir medizinische Fakten in ästhetische Kunstwerke. Entdecke unsere einzigartigen Anatomie-Poster und Accessoires, die Wissen und Design perfekt vereinen. Tauche ein in die Welt der Anatomie auf animus-medicus.de und finde dein neues Lieblingsstück.