Wie entstehen tumore einfach erklärt

Ein Tumor hat seinen Ursprung immer in einer einzigen Zelle. Irgendwann läuft in ihrem genetischen Bauplan etwas schief – eine sogenannte Mutation tritt auf – und sie beginnt, sich unkontrolliert zu teilen. Solche Fehler können dazu führen, dass die eingebauten Kontrollmechanismen für Wachstum und Zellteilung einfach ausfallen. Mit der Zeit sammeln sich weitere Defekte an, die Zelle verliert ihre ursprüngliche Funktion und wächst zu einem Tumor heran.

Der weg von der zelle zum tumor

Um zu verstehen, wie ein Tumor entsteht, müssen wir ganz am Anfang ansetzen: bei der kleinsten Einheit unseres Körpers, der Zelle. Jede Zelle durchläuft einen streng geregelten Lebenszyklus. Sie wächst, teilt sich und leitet irgendwann ihren eigenen, programmierten Zelltod ein. Aber was passiert, wenn dieser präzise Ablauf gestört wird? Die Antwort darauf finden wir in unserem Erbgut, der DNA, die den Bauplan für jede einzelne Zelle bereithält.

Schleichen sich kleine Fehler oder Mutationen in diesen Bauplan ein, können die Kontrollsysteme einer Zelle komplett außer Kraft gesetzt werden. Man kann es sich wie ein Auto vorstellen, bei dem das Gaspedal klemmt und gleichzeitig die Bremsen versagen. Die Zelle bekommt ununterbrochen Wachstumssignale und ignoriert zur selben Zeit alle Befehle, anzuhalten.

Vom ersten fehler zur erkrankung

Eine einzige Mutation genügt allerdings in den meisten Fällen nicht, um einen Tumor entstehen zu lassen. Es ist vielmehr ein schleichender Prozess, bei dem sich über Jahre hinweg mehrere entscheidende Fehler im Erbgut anhäufen. Jeder weitere Gendefekt verleiht den Zellen neue, gefährliche Eigenschaften – zum Beispiel die Fähigkeit, unendlich lange zu überleben oder in benachbartes Gewebe einzuwachsen.

Dieser Prozess erklärt auch, warum das Thema so eine immense Bedeutung hat. Allein in Deutschland werden jährlich rund 500.000 neue Krebsfälle diagnostiziert. Damit ist die Entstehung von Tumoren eines der zentralen Gesundheitsprobleme unserer Zeit. Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern zählen dabei zu den häufigsten Diagnosen. Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig es ist, die biologischen Mechanismen dahinter zu verstehen. Mehr über die aktuellen Krebsstatistiken erfährst du in den vollständigen Ergebnissen im EU-Länderprofil Krebs.

Dieser Beitrag nimmt dich mit auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Zellbiologie, um die Frage „Wie entstehen Tumore?“ aus allen Blickwinkeln zu beleuchten. Wir schauen uns an:

- Die Rolle der Gene: Welche „Schalter“ in unserem Erbgut sind wirklich entscheidend?

- Äußere Einflüsse: Wie können unser Lebensstil und Umweltfaktoren das Risiko beeinflussen?

- Die Entwicklung: Welche Stufen durchläuft eine Zelle auf ihrem Weg zum Tumor?

Der bauplan gesunder zellen

Um zu verstehen, wie ein Tumor überhaupt entstehen kann, müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns ansehen, wie eine gesunde Zelle funktioniert. Man kann sich das so vorstellen: Jede einzelne Zelle in unserem Körper folgt einem präzisen, streng geregelten Fahrplan – dem sogenannten Zellzyklus.

Dieser Zyklus ist quasi die Betriebsanleitung für Wachstum, Heilung und die ständige Erneuerung von Gewebe. Denk an eine hochmoderne Fertigungsstraße: Es gibt eine Wachstumsphase, dann wird die DNA exakt kopiert und am Ende teilt sich die Zelle in zwei identische Tochterzellen.

Ohne diesen ständigen Nachschub an frischen Zellen könnten wir nicht überleben. Aber der gesamte Prozess muss perfekt choreografiert sein, denn schon ein kleiner Fehler an einer einzigen Stelle kann verheerende Folgen haben.

Die molekularen aufseher des zellzyklus

Damit in dieser „Fertigungsstraße Zelle“ alles glattläuft, gibt es ein ausgeklügeltes System zur Qualitätskontrolle. Diese Aufgabe übernehmen spezielle Proteine, die wie wachsame „molekulare Aufseher“ den gesamten Ablauf überwachen. Sie stellen sicher, dass jeder Schritt korrekt abgeschlossen ist, bevor der nächste beginnt.

Diese Aufseher, in der Fachsprache oft als Cycline und Cyclin-abhängige Kinasen (CDKs) bezeichnet, agieren wie ein Team aus Ingenieuren und Sicherheitschefs. Sie geben entweder grünes Licht für die nächste Phase oder ziehen die Notbremse, wenn etwas nicht stimmt. So wird verhindert, dass beschädigte Zellen sich vermehren und ihre Fehler weitergeben.

Diese wichtigen Proteine werden übrigens nach genauen Anweisungen aus unserer DNA hergestellt. Wenn du tiefer einsteigen willst, wie eine Zelle genetische Informationen in funktionale Bausteine umwandelt, wirf einen Blick in unseren Artikel zur Proteinbiosynthese.

Die sicherheitsschleusen unseres körpers

An besonders kritischen Übergängen im Zellzyklus gibt es fest installierte Checkpoints. Man kann sie sich wie Sicherheitsschleusen am Flughafen vorstellen, die den Verkehr anhalten, um alles ganz genau zu überprüfen.

Die wichtigsten Checkpoints sind:

- Der G1-Checkpoint: Hier wird gecheckt: Ist die Zelle groß genug? Hat sie ausreichend Nährstoffe? Ist die DNA unbeschädigt? Nur wenn alles passt, gibt es die Freigabe zur DNA-Kopie.

- Der G2-Checkpoint: Nachdem die DNA verdoppelt wurde, wird hier kontrolliert, ob die Kopie auch fehlerfrei ist. Erst dann darf die Zelle mit der eigentlichen Teilung loslegen.

- Der Spindel-Checkpoint (M-Checkpoint): Während der Zellteilung wird hier noch einmal sichergestellt, dass die Chromosomen auch wirklich fair und korrekt auf die beiden neuen Tochterzellen verteilt werden.

Entdeckt einer dieser Checkpoints einen Fehler – zum Beispiel einen Schaden in der DNA – wird der Zyklus sofort gestoppt.

Die Zelle bekommt dann Zeit, den Schaden zu reparieren. Schafft sie das nicht, greift ein Notfallprogramm: der programmierte Zelltod, auch Apoptose genannt. Das ist ein genialer Schutzmechanismus, der verhindert, dass defekte Zellen überleben und sich zu einem Tumor entwickeln könnten.

Dieses Zusammenspiel aus präziser Steuerung und strengen Kontrollen ist also die Grundlage unserer Gesundheit. Es sorgt dafür, dass sich ausschließlich gesunde, fehlerfreie Zellen vermehren. Die Frage, wie es zu Krebs kommt, ist letztlich die Frage danach, was passiert, wenn genau diese Aufseher und Sicherheitsschleusen versagen.

Wenn der bauplan fehler enthält

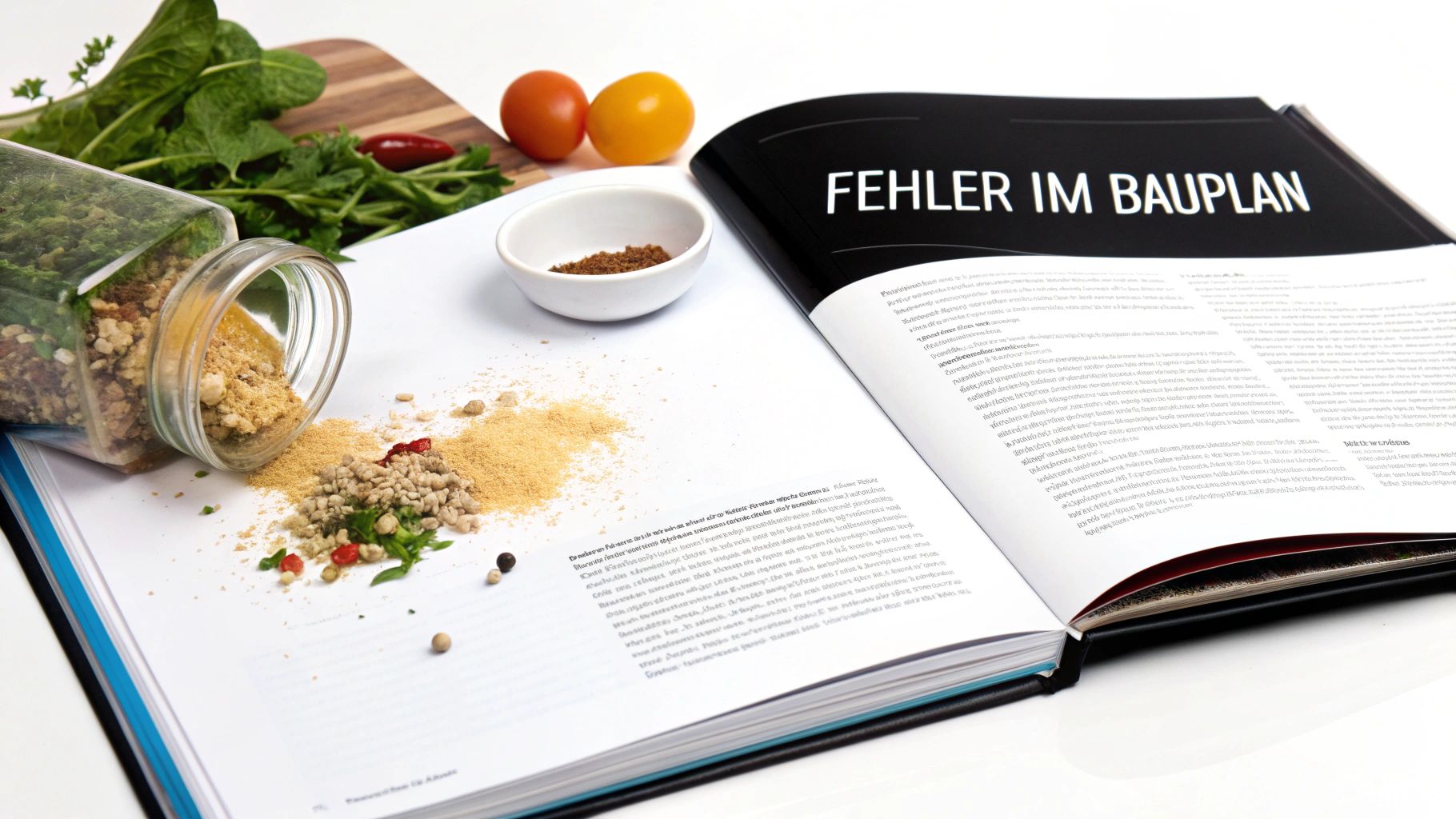

Ein absolut präziser und streng kontrollierter Zellzyklus ist die Basis unserer Gesundheit. Doch was passiert, wenn sich in den genetischen Bauplan – unsere DNA – Fehler einschleichen? Genau hier liegt der Ursprung der Frage, wie Tumore überhaupt entstehen. Ein Fehler im Erbgut, eine sogenannte Mutation, kann die gesamte Steuerung einer Zelle komplett durcheinanderbringen.

Stell dir unsere DNA einfach wie ein unfassbar komplexes Kochrezept vor. Wenn du nur eine einzige Zutat änderst oder einen Arbeitsschritt vergisst, kann das Ergebnis ein völlig anderes Gericht sein – manchmal ungenießbar, manchmal sogar gefährlich. Bei einer Mutation passiert im Grunde genau das: Eine winzige Veränderung im „Rezept“ der Zelle kann dazu führen, dass wichtige Proteine, wie unsere „molekularen Aufseher“, fehlerhaft produziert werden oder komplett ausfallen.

Ursachen für genetische fehler

Mutationen sind übrigens nichts Seltenes. Sie können auf ganz unterschiedliche Weisen entstehen, und unser Körper ist normalerweise ein Meister darin, sie zu erkennen und zu reparieren. Die Probleme beginnen erst dann, wenn diese ausgeklügelten Reparaturmechanismen versagen oder schlicht überlastet sind.

Die häufigsten Übeltäter für DNA-Schäden sind:

- Zufällige Kopierfehler: Bei jeder einzelnen Zellteilung muss unsere gesamte DNA – das sind immerhin drei Milliarden Basenpaare – verdoppelt werden. Da können einfach mal Fehler passieren, so wie Tippfehler, wenn man einen sehr, sehr langen Text abschreibt.

- Äußere Einflüsse (Mutagene): Bestimmte Substanzen oder Strahlungen können die DNA direkt schädigen. Klassische Beispiele sind die UV-Strahlung im Sonnenlicht, chemische Stoffe im Zigarettenrauch oder bestimmte Viren.

- Vererbte Mutationen: In selteneren Fällen wird ein Gendefekt bereits von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben. Diese vererbten Mutationen erhöhen das Risiko, im Laufe des Lebens an bestimmten Krebsarten zu erkranken, da die erste Hürde in Richtung Tumor quasi schon übersprungen wurde.

All diese Fehler summieren sich im Laufe eines Lebens. Das ist auch der Grund, warum das Alter einer der größten Risikofaktoren für die Entstehung von Tumoren ist. Jede einzelne Zellteilung birgt ein winziges Risiko für einen neuen, unreparierten Fehler.

Nicht jede mutation führt zu krebs

Jetzt aber keine Panik: Es ist extrem wichtig zu verstehen, dass nicht jeder genetische Fehler automatisch zu einem Tumor führt. Die allermeisten Mutationen haben entweder gar keine Auswirkung oder sie passieren in Genabschnitten, die für die Zellkontrolle unwichtig sind. Manchmal führt ein Fehler auch dazu, dass die Zelle direkt abstirbt – ein sicherer, aber für uns völlig harmloser Ausgang.

Wirklich gefährlich wird es erst, wenn Mutationen an ganz bestimmten, kritischen Stellen im Erbgut auftreten. Wenn sie genau jene Gene betreffen, die für die Steuerung des Zellzyklus verantwortlich sind, kann das fatale Folgen haben. Dann sind sozusagen die „Bremsen“ und das „Gaspedal“ der Zelle betroffen.

Die Entstehung von Tumoren ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein mehrstufiger Prozess, der stark von der Anhäufung genetischer Schäden abhängt. Heutige wissenschaftliche Erkenntnisse gehen davon aus, dass für die Entwicklung eines bösartigen Tumors oft sechs bis sieben kritische Mutationen in verschiedenen Schlüsselgenen nötig sind.

Dieser Prozess kann sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinziehen, in denen sich die genetischen Schäden langsam ansammeln. Wenn du tiefer in die krankhaften Veränderungen im Körper eintauchen möchtest, die aus solchen Fehlern entstehen, dann schau dir unseren Beitrag an, der Pathophysiologie einfach erklärt.

Diese Akkumulation von Fehlern ist das Entscheidende. Eine einzelne Mutation mag eine Zelle vielleicht etwas schneller wachsen lassen, aber erst die unglückliche Kombination mehrerer Defekte ermöglicht es ihr, sämtliche Kontrollmechanismen zu umgehen und sich unaufhaltsam zu vermehren. So wird aus einem kleinen Fehler im Bauplan schrittweise die Grundlage für unkontrolliertes Wachstum.

Die schrittweise eskalation zum tumor

Eine einzelne Mutation, so folgenschwer sie auch sein mag, ist nur der Funke, der ein Feuer entfachen kann. Alleine reicht das aber fast nie aus, um einen Tumor entstehen zu lassen. Man muss sich die Tumorentstehung vielmehr als einen dynamischen Prozess vorstellen, der sich über viele Jahre hinziehen kann – eine Art schrittweise Eskalation, bei der aus einer anfangs harmlosen Veränderung eine unaufhaltsame Kraft wird.

Am besten stellt man sich das Ganze wie eine Lawine vor. Oben am Berg löst sich ein kleiner Schneeball – das ist unsere erste Zelle mit einer kritischen Mutation. Solange er klein ist, richtet er kaum Schaden an. Doch während er den Hang hinabrollt, sammelt er immer mehr Schnee an. Jede weitere Mutation ist wie eine neue Schneeschicht, die den Ball größer, schneller und unkontrollierbarer macht.

Die drei phasen der tumorentstehung

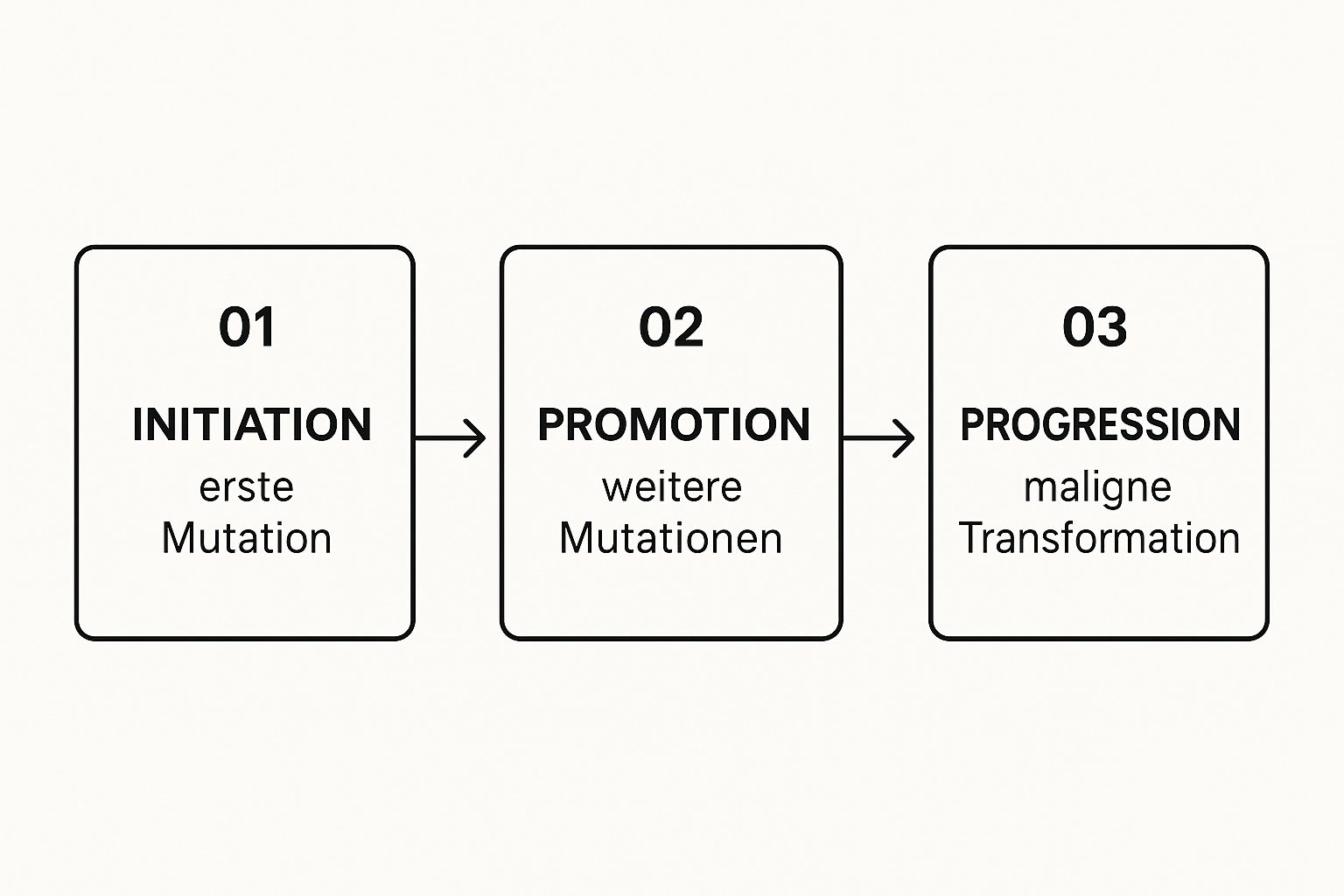

In der Wissenschaft unterteilt man diese „Lawine“ in drei klar definierte Phasen: Initiation, Promotion und Progression. Jede dieser Stufen beschreibt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg von einer einzelnen, fehlerhaften Zelle hin zu einem bösartigen Tumor.

- Initiation (der Auslöser): Das ist der erste, entscheidende Treffer. Eine Zelle erleidet einen irreversiblen Schaden an ihrer DNA, meist in einem der wichtigen Kontrollgene. Sie sieht noch normal aus und verhält sich unauffällig, aber der „Samen“ für zukünftiges Wachstum ist gelegt.

- Promotion (die Wachstumsphase): In dieser Phase fangen die initiierten Zellen an, sich zu vermehren. Faktoren, die das Zellwachstum fördern (sogenannte Promotoren), geben den mutierten Zellen einen Vorteil gegenüber ihren gesunden Nachbarn. Es bilden sich kleine, noch gutartige Zellhaufen.

- Progression (die Eskalation): Jetzt gewinnt die Lawine richtig an Fahrt. Die Zellen sammeln weitere Mutationen an, die sie immer aggressiver machen. Sie entwickeln neue, gefährliche Fähigkeiten und verwandeln sich schließlich in einen bösartigen, invasiven Tumor.

Die folgende Infografik stellt diese drei Schlüsselphasen der Tumorentstehung als einen klaren Prozessfluss dar.

Die Grafik macht deutlich: Die bösartige Verwandlung ist das Endergebnis eines mehrstufigen Prozesses, bei dem sich genetische Fehler über die Zeit anhäufen und gegenseitig verstärken.

Tumorzellen erlernen neue fähigkeiten

Während der Promotions- und Progressionsphase passiert etwas Erstaunliches und zugleich Beängstigendes. Die Tumorzellen durchlaufen eine Art Evolution im Zeitraffer. Durch weitere Mutationen eignen sie sich eine ganze Reihe von „Superkräften“ an, die es ihnen ermöglichen, alle Verteidigungslinien des Körpers zu durchbrechen.

Diese neu erlernten Eigenschaften, oft als „Hallmarks of Cancer“ (Kennzeichen von Krebs) bezeichnet, sind der Schlüssel zum Verständnis, warum Tumore so gefährlich werden können.

Ein Tumor ist nicht einfach nur eine Masse an Zellen, die sich zu schnell teilt. Er ist ein komplexes System, das aktiv Strategien entwickelt, um zu überleben, zu wachsen und sich im Körper auszubreiten.

Einige der wichtigsten Fähigkeiten, die sich Tumorzellen aneignen, sind:

- Selbstversorgung mit Wachstumssignalen: Sie brauchen keine Befehle mehr von außen, um zu wachsen. Stattdessen produzieren sie ihre eigenen Wachstumshormone oder manipulieren ihre Rezeptoren so, dass sie permanent „eingeschaltet“ sind.

- Ignorieren von Stoppsignalen: Gesunde Zellen hören auf zu wachsen, wenn sie andere Zellen berühren. Tumorzellen verlieren diese sogenannte Kontaktinhibierung und wachsen einfach übereinander.

- Umgehung des programmierten Zelltods (Apoptose): Sie schalten das zelluläre Selbstmordprogramm ab. Selbst wenn sie schwer beschädigt sind, weigern sie sich zu sterben.

Der schritt zur unsterblichkeit und ausbreitung

Zwei der gefährlichsten Fähigkeiten, die Tumorzellen in der späten Progressionsphase entwickeln, müssen wir uns genauer ansehen. Sie sind oft der Wendepunkt, an dem ein lokal begrenztes Problem zu einer Erkrankung wird, die den ganzen Körper betrifft.

Die erste dieser Fähigkeiten ist die Angiogenese. Ein wachsender Tumor braucht Nährstoffe und Sauerstoff, genau wie jedes andere Gewebe. Ab einer gewissen Größe reicht die Versorgung aus der Umgebung aber nicht mehr aus. Deshalb senden die Tumorzellen Signale aus, die den Körper dazu bringen, neue Blutgefäße direkt in den Tumor hinein zu bauen. Sie legen sich sozusagen ihre eigene Versorgungsleitung.

Die zweite und wohl gefürchtetste Fähigkeit ist die Metastasierung. Hier lernen die Tumorzellen, sich aus ihrem ursprünglichen Verband zu lösen, in die neu geschaffenen Blut- oder Lymphbahnen einzudringen und an entfernten Stellen im Körper neue Tochtergeschwülste zu gründen. Diese Fähigkeit zu „reisen“ und sich an anderen Orten anzusiedeln, macht aus einem behandelbaren lokalen Tumor eine schwer zu kontrollierende Krankheit.

Dieser schrittweise Prozess zeigt eindrücklich, warum die Frage „Wie entstehen Tumore?“ keine einfache Antwort hat. Es ist ein langwieriger Kampf zwischen den Kontrollmechanismen unseres Körpers und den eskalierenden Angriffen mutierter Zellen, die immer neue Wege finden, um die Regeln zu brechen.

Faktoren, die das Tumorrisiko beeinflussen

Warum erkrankt ein Mensch an einem Tumor, während ein anderer unter scheinbar gleichen Bedingungen gesund bleibt? Diese Frage gehört zu den kompliziertesten in der gesamten Medizin. Die Antwort ist kein simpler Schalter, sondern ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Risikofaktoren. Man kann es sich wie eine Waage vorstellen: Je mehr Gewichte auf einer Seite liegen, desto wahrscheinlicher neigt sie sich in Richtung einer Erkrankung.

Diese Faktoren lassen sich grob in zwei Lager aufteilen: die, auf die wir keinen Einfluss haben, und die, die direkt mit unserem Lebensstil und unserer Umwelt verknüpft sind. Dieses Wissen ist Gold wert, denn es zeigt uns, wo wir selbst die Zügel in die Hand nehmen können, um unser persönliches Risiko zu verringern.

Innere und nicht beeinflussbare Risiken

Einige der schwerwiegendsten Risikofaktoren sind uns quasi in die Wiege gelegt oder entwickeln sich einfach im Laufe des Lebens. Wir können sie nicht direkt steuern. Man nennt sie auch endogene, also von innen kommende, Faktoren.

Hier sind die wichtigsten Vertreter:

- Das Alter: Mit Abstand der größte einzelne Risikofaktor. Unser Leben besteht aus unzähligen Zellteilungen. Bei jeder einzelnen kann es zu kleinen Kopierfehlern in der DNA kommen. Mit den Jahren häufen sich diese Fehler an, während gleichzeitig die zelleigenen Reparatursysteme etwas an Effizienz verlieren.

- Genetische Veranlagung: Manche Menschen erben von ihren Eltern bereits eine Mutation in einem wichtigen Tumorsuppressorgen, wie etwa BRCA1 oder BRCA2 bei Brustkrebs. Das ist kein unausweichliches Schicksal, aber das Grundrisiko ist deutlich höher, weil der erste kritische „Treffer“ schon in allen Körperzellen vorhanden ist.

- Hormonelle Einflüsse: Bestimmte Hormone, allen voran Östrogen, können das Wachstum von Zellen in hormonempfindlichen Geweben (wie Brust oder Gebärmutter) anfeuern. Über ein ganzes Leben betrachtet, kann dieser ständige Einfluss das Risiko für Tumoren in diesen Bereichen erhöhen.

Wie entscheidend das Alter ist, zeigen die Statistiken aus Deutschland ganz klar. Während das Risiko in jungen Jahren noch gering ist, schießt es später regelrecht in die Höhe. Zwischen 55 und 64 Jahren erkrankt etwa einer von zehn Männern und eine von zwölf Frauen an Krebs. Ab 65 Jahren ist es bereits einer von fünf Männern und eine von acht Frauen. Wer sich tiefer mit diesen Zahlen beschäftigen möchte, findet verlässliche Daten beim Krebsinformationsdienst.

Äußere und beeinflussbare Risiken

Ganz anders sieht es bei den äußeren, den sogenannten exogenen Risiken aus. Hier haben wir es selbst in der Hand. Diese Faktoren schädigen unsere DNA von außen oder schaffen im Körper ein Umfeld, das das Tumorwachstum begünstigt. Und sie sind für einen gewaltigen Anteil aller Krebserkrankungen verantwortlich.

Die bekanntesten davon sind:

- Tabakkonsum: Rauchen ist der unangefochtene Spitzenreiter unter den vermeidbaren Risiken. Der Rauch enthält Dutzende krebserregende Chemikalien, die die DNA der Lungenzellen direkt angreifen und verletzen.

- Ernährung und Übergewicht: Eine Ernährung mit viel verarbeitetem Fleisch und wenig Ballaststoffen sowie starkes Übergewicht (Adipositas) befeuern chronische Entzündungsprozesse im Körper. Solche Dauerentzündungen können die Zellteilung beschleunigen und damit das Risiko für Mutationen steigern.

- Alkohol: Im Körper wird Alkohol zu Acetaldehyd abgebaut – eine Substanz, die unsere DNA direkt beschädigen kann. Regelmäßiger Konsum erhöht vor allem das Risiko für Tumoren in Mund, Rachen, Speiseröhre und Leber.

- UV-Strahlung: Die ultraviolette Strahlung der Sonne ist die Hauptursache für Hautkrebs. Sie hinterlässt ganz spezifische Mutations-„Narben“ in den Hautzellen und hebelt so deren Kontrollmechanismen aus.

- Infektionen: Auch bestimmte Viren und Bakterien können Krebs auslösen. Humane Papillomviren (HPV) sind die Hauptursache für Gebärmutterhalskrebs, und eine chronische Infektion mit Hepatitis-B- oder -C-Viren kann das Risiko für Leberkrebs dramatisch erhöhen.

Wichtig zu verstehen ist, dass diese Faktoren selten allein agieren. Oft potenzieren sie sich gegenseitig. Die Kombination aus Rauchen und regelmäßigem Alkoholkonsum zum Beispiel lässt das Risiko überproportional in die Höhe schnellen.

Unser Immunsystem ist bei all dem unsere wichtigste Verteidigungslinie. Es ist pausenlos damit beschäftigt, entartete Zellen aufzuspüren und zu beseitigen. Wenn du genauer wissen willst, wie dieses geniale Abwehrsystem funktioniert, schau dir unseren Beitrag dazu an, wie das Immunsystem funktioniert. Ein gesunder Lebensstil stärkt also nicht nur unsere Zellen direkt, sondern auch diese unersetzliche körpereigene Polizei.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Risikofaktoren und ihre Wirkungsweise noch einmal übersichtlich zusammen. Sie zeigt deutlich, wo wir ansetzen können und welche Faktoren wir als gegeben akzeptieren müssen.

Übersicht der risikofaktoren für die tumorentstehung

Eine Zusammenfassung der wichtigsten beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Risikofaktoren und ihrer Mechanismen.

| Faktor | Kategorie (Beeinflussbar / Nicht beeinflussbar) | Wirkungsweise auf die Zelle | Beispiel |

|---|---|---|---|

| Alter | Nicht beeinflussbar | Anhäufung von DNA-Schäden, nachlassende Reparaturmechanismen | Steigendes Krebsrisiko ab dem 55. Lebensjahr |

| Genetische Veranlagung | Nicht beeinflussbar | Geerbte Mutationen in Schlüsselgenen (z. B. Tumorsuppressorgene) | BRCA1/2-Mutation bei familiärem Brustkrebs |

| Tabakkonsum | Beeinflussbar | Direkte DNA-Schädigung durch Karzinogene im Rauch | Lungenkrebs |

| Ernährung & Übergewicht | Beeinflussbar | Förderung chronischer Entzündungen, hormonelle Veränderungen | Darmkrebs, Brustkrebs nach den Wechseljahren |

| Alkohol | Beeinflussbar | DNA-Schädigung durch das Abbauprodukt Acetaldehyd | Leberkrebs, Kehlkopfkrebs |

| UV-Strahlung | Beeinflussbar | Verursacht spezifische Mutationen in Hautzellen | Hautkrebs (Melanom, Basaliom) |

| Infektionen | Teilweise beeinflussbar (Impfung, Schutz) | Einbau viraler Gene in die Wirts-DNA, chronische Entzündung | HPV und Gebärmutterhalskrebs, Hepatitis B/C und Leberkrebs |

Diese Übersicht macht deutlich, dass die Entstehung von Tumoren ein multifaktorielles Geschehen ist. Es ist selten nur ein einzelner Auslöser, sondern meist die Summe und das Zusammenspiel vieler kleiner und großer Einflüsse über einen langen Zeitraum.

Was uns dieses Wissen wirklich bringt

Wir haben jetzt den langen und verschlungenen Pfad von einer gesunden Zelle bis hin zu einem aggressiven Tumor nachgezeichnet. Dabei wird eine Sache ganz klar: Die Frage „Wie entsteht ein Tumor?“ lässt sich nicht mal eben so beantworten. Es ist kein Schalter, der plötzlich umkippt, sondern ein schleichender Prozess – ein komplexes Zusammenspiel aus Genen, purem Zufall und unserem Lebensstil.

Dreh- und Angelpunkt dieses Prozesses sind immer Mutationen im Erbgut. Sie sind quasi die Zündfunken, die das ganze Drama erst in Gang setzen, indem sie die ausgeklügelten Kontrollmechanismen einer Zelle sabotieren. Erst wenn das Gaspedal klemmt und gleichzeitig die Bremsen ausfallen, biegt eine Zelle auf die Überholspur des unkontrollierten Wachstums ab.

Vom Verstehen zum Handeln

Dieses Wissen ist aber weit mehr als nur trockene Theorie aus dem Biologiebuch. Es ist das absolute Fundament für jeden einzelnen Fortschritt in der modernen Medizin. Nur weil wir heute verstehen, welche molekularen Schalter im Inneren der Zelle falsch umgelegt werden, können wir auch gezielte Gegenstrategien entwickeln.

Dieses biologische Verständnis ist die Basis für alles, was heute zählt:

- Prävention: Wenn wir die Risikofaktoren kennen, können wir ganz bewusst gegensteuern. Das fängt bei Dingen an, die wir selbst in der Hand haben, wie Rauchen oder eine ungesunde Ernährung.

- Früherkennung: Das Wissen um die schrittweise Eskalation erlaubt es uns, Vorstufen von Tumoren zu erkennen und zu behandeln, lange bevor sie wirklich gefährlich werden.

- Moderne Therapien: Sogenannte „zielgerichtete Krebstherapien“ sind das direkte Ergebnis dieses Wissens. Sie greifen exakt jene mutierten Proteine an, die das Tumorwachstum antreiben, und lassen gesunde Zellen weitgehend in Ruhe.

Ein gesunder Lebensstil ist zwar keine Garantie für ein Leben ohne Krebs, aber er ist die mit Abstand wirksamste Strategie, um das Pendel der Wahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten ausschlagen zu lassen. Er senkt die Zahl vermeidbarer DNA-Schäden und gibt unserem Immunsystem die nötige Power, um entartete Zellen selbst zu bekämpfen.

Am Ende gibt uns dieses Wissen vor allem eines: die Kontrolle zurück. Es befähigt uns, informierte Entscheidungen für unsere eigene Gesundheit zu treffen. Jeder Schritt hin zu einer besseren Ernährung, mehr Bewegung oder der Verzicht auf Zigaretten ist eine aktive Maßnahme, um die komplexen Prozesse der Tumorentstehung positiv zu beeinflussen und das persönliche Risiko spürbar zu senken.

Häufig gestellte Fragen zur Tumorentstehung

Nachdem wir uns jetzt den komplexen Weg von einer gesunden Zelle bis hin zum Tumor angeschaut haben, bleiben oft noch ein paar spezifische Fragen offen. Genau denen widmen wir uns jetzt und bringen mit klaren Antworten noch mehr Licht ins Dunkel.

Ist jeder Tumor Krebs?

Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, und die Antwort ist ein klares: Nein. In der Medizin wird ganz strikt zwischen zwei Hauptarten von Tumoren unterschieden.

Der Knackpunkt ist das Verhalten der Zellen. Um wirklich als Krebs zu gelten, muss ein Tumor bösartig (maligne) sein.

-

Gutartige (benigne) Tumore: Stell dir vor, sie wachsen langsam und verdrängen nur das Gewebe um sich herum, ohne es anzugreifen. Sie sind oft klar abgegrenzt, fast wie in einer Kapsel, und bilden keine Ableger (Metastasen). Auch wenn sie durch Druck auf Organe Probleme machen können, sind sie in der Regel nicht lebensbedrohlich.

-

Bösartige (maligne) Tumore: Diese sind das genaue Gegenteil. Sie wachsen schnell und aggressiv in benachbartes Gewebe hinein und zerstören es. Ihre Ränder sind unscharf, und ihre gefährlichste Eigenschaft ist die Fähigkeit zu metastasieren – sich also über Blut- oder Lymphbahnen im ganzen Körper auszubreiten. Nur diese bösartigen Tumore bezeichnen wir als Krebs.

Wie schnell wächst ein Tumor?

Auf diese Frage gibt es keine Pauschalantwort, denn die Wachstumsgeschwindigkeit ist so individuell wie die Tumoren selbst. Sie hängt massiv vom Tumortyp, seiner Aggressivität und den genetischen Treibern ab.

Manche Tumore, wie bestimmte aggressive Leukämien oder Lungenkrebsarten, können sich innerhalb weniger Wochen oder Monate verdoppeln und machen sich schnell durch Symptome bemerkbar. Andere wiederum, wie viele Arten von Prostatakrebs, wachsen extrem langsam über Jahre oder sogar Jahrzehnte.

Die Zeitspanne von der allerersten mutierten Zelle bis zu einem Tumor, den man klinisch nachweisen kann, ist oft riesig. In manchen Fällen vergehen mehr als 10 Jahre, bevor ein Tumor überhaupt die Größe von einem Zentimeter erreicht.

Genau diese langsame Entwicklung ist der Grund, warum Früherkennungsuntersuchungen so unglaublich wichtig sind. Sie können Tumore in einem sehr frühen, oft noch gut behandelbaren Stadium aufspüren, lange bevor sie durch ihr Wachstum Probleme verursachen.

Kann Stress Tumore verursachen?

Die Frage, ob psychischer Stress direkt Krebs auslösen kann, beschäftigt die Wissenschaft schon lange. Nach heutigem Wissensstand lautet die Antwort: Stress ist kein direkter Auslöser für die ersten Mutationen, die eine normale Zelle zur Krebszelle machen.

Allerdings kann Stress eine indirekte Rolle spielen. Er kann die Bedingungen im Körper so verändern, dass ein vielleicht schon vorhandener, winziger Tumor bessere Chancen hat zu wachsen. Chronischer Stress flutet den Körper mit Hormonen wie Cortisol, die das Immunsystem unterdrücken. Ein geschwächtes Immunsystem ist aber weniger gut darin, entartete Zellen aufzuspüren und zu beseitigen.

Dazu kommt, dass Stress oft zu ungesundem Verhalten verleitet – Rauchen, mehr Alkohol, schlechte Ernährung. Das sind alles wiederum bekannte Risikofaktoren, die unsere DNA schädigen. Man könnte also sagen: Stress ist eher der Brandbeschleuniger als der Zündfunke selbst.

Wir hoffen, dieser umfassende Einblick in die Entstehung von Tumoren war für dich informativ und verständlich. Wenn dich die Schönheit und Komplexität des menschlichen Körpers genauso fasziniert wie uns, dann schau bei Animus Medicus vorbei. Dort findest du einzigartige anatomische Kunst, die Wissen und Ästhetik auf wundervolle Weise verbindet. Entdecke jetzt unsere Kollektionen auf animus-medicus.de.