Ihr Arthrose Hüfte Röntgenbild einfach erklärt

Ein Röntgenbild deiner Hüfte ist oft der allererste und wichtigste Schritt, um herauszufinden, was hinter deinen Schmerzen steckt. Es macht die unsichtbaren Veränderungen im Gelenk sichtbar und zeigt ganz klar, wie es um den Verschleiß bestellt ist. Letztendlich liefert es die entscheidende Grundlage für jede weitere Behandlungsentscheidung.

Warum dein Röntgenbild der Schlüssel zur Diagnose ist

Auf den ersten Blick mag so ein Röntgenbild deiner Hüfte wie eine recht abstrakte, schwarz-weiße Aufnahme wirken. Für deinen Arzt ist es aber wie eine detaillierte Landkarte, die den genauen Zustand deines Hüftgelenks offenbart. Während du den Schmerz nur fühlen kannst, macht das Röntgenbild die handfesten, strukturellen Ursachen dahinter sichtbar.

Stell dir den Knorpel in deinem Gelenk einfach wie einen schützenden Stoßdämpfer vor. Dieser ist im Röntgenbild selbst gar nicht direkt zu erkennen. Was das Bild jedoch schonungslos offenlegt, sind die Folgen, wenn dieser Stoßdämpfer nach und nach verschleißt.

Die Bedeutung der Bildgebung

Die radiologische Untersuchung ist so viel mehr als nur ein Foto von deinen Knochen. Sie ist ein fundamentales Werkzeug, das Ärzten hilft, objektive und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Hüftgelenksarthrose, in der Fachsprache auch Koxarthrose genannt, gehört in Deutschland zu den häufigsten Gelenkerkrankungen und kann den Alltag massiv einschränken.

Wie wichtig diese bildgebende Methode ist, wird durch die Zahlen mehr als deutlich: Allein im Jahr 2017 wurden in Deutschland 238.072 Hüftendoprothesen eingesetzt – eine Entscheidung, die maßgeblich auf der Auswertung von Röntgenbildern beruhte. Wenn du tiefer in die statistische Relevanz eintauchen möchtest, findest du weitere Einblicke in dieser Studie zur Koxarthrose.

Was dein Arzt auf dem Bild sucht

Dein Arzt schaut sich das Röntgenbild nicht nur nach einem einzigen Merkmal an, sondern sucht nach einer Kombination ganz spezifischer Anzeichen. Zusammen ergeben sie das Puzzle der Arthrose-Diagnose. Dazu gehören vor allem:

- Der Gelenkspalt: Der Abstand zwischen dem Hüftkopf und der Gelenkpfanne verrät eine Menge über den Zustand des Knorpels. Ist er schmaler als normal, ist das ein klares Zeichen für Knorpelabrieb.

- Die Knochenstruktur: Veränderungen am Knochen direkt unter dem Knorpel zeigen, wie der Körper auf die gestiegene Belastung reagiert.

- Knöcherne Anbauten: Sogenannte Osteophyten sind ein klassisches Anzeichen dafür, dass das Gelenk verzweifelt versucht, sich selbst zu stabilisieren und die Belastungsfläche zu vergrößern.

Ein Röntgenbild ist die Sprache, in der dein Gelenk über seinen Zustand berichtet. Es zu verstehen, gibt dir die Möglichkeit, im Dialog mit deinem Arzt die richtigen Schritte für deine Gesundheit zu planen.

Dieser Artikel wird dir dabei helfen, diese Sprache zu entschlüsseln. Falls du die Grundlagen der Röntgendiagnostik noch besser verstehen willst, liefert unser Beitrag über die grundlegende Funktionsweise eines Röntgenbildes wertvolle Erklärungen.

Was Hüftarthrose für Ihr Gelenk bedeutet

Um zu begreifen, was eine Hüftarthrose (Koxarthrose) wirklich ausmacht, hilft eine einfache Vorstellung. Stellen Sie sich den Knorpel in Ihrer Hüfte wie die dicke, robuste Gummischicht auf einem Autoreifen vor. Im gesunden Zustand ist dieser Knorpel spiegelglatt, elastisch und mehrere Millimeter dick. Er überzieht den Hüftkopf und die Gelenkpfanne als perfekter Stoßdämpfer.

Diese geniale Schutzschicht sorgt dafür, dass die Knochen bei jeder Bewegung reibungslos aneinander gleiten können, ohne dass Sie das geringste davon spüren. Dank des Knorpels werden Stöße beim Gehen, Laufen oder Springen ganz geschmeidig abgefedert.

Bei einer Arthrose kommt dieser Prozess allerdings ins Stocken. Über Jahre hinweg nutzt sich die schützende Knorpelschicht langsam, aber sicher ab – ganz ähnlich wie ein Reifenprofil, das über Tausende von Kilometern immer dünner wird.

Vom glatten Gleiten zum schmerzhaften Reiben

Am Anfang verliert der Knorpel seine Elastizität, weil sein Wassergehalt sinkt. Die einst spiegelglatte Oberfläche wird rau und bekommt feine Risse. Das ist die erste Phase des Gelenkverschleißes, die meist noch völlig unbemerkt bleibt.

Mit der Zeit wird die Knorpelschicht aber immer dünner, bis schließlich an einigen Stellen der darunterliegende Knochen freiliegt. Ohne den schützenden Puffer reibt nun Knochen direkt auf Knochen. Diese Reibung verursacht die typischen Beschwerden einer Arthrose:

- Schmerzen: Anfangs treten sie nur bei Belastung auf, später auch in Ruhephasen.

- Steifigkeit: Besonders morgens nach dem Aufstehen oder nach längerem Sitzen fühlt sich das Gelenk unbeweglich an.

- Bewegungseinschränkungen: Das Beugen, Strecken oder Drehen der Hüfte wird zunehmend mühsamer.

Ein Arthrose Hüfte Röntgenbild macht zwar nicht den Knorpel selbst sichtbar, aber es zeigt unmissverständlich die Folgen seines Verschwindens. Es ist ein indirekter Blick auf den Verschleiß, der jedoch eine präzise Diagnose ermöglicht.

Warum das Röntgenbild hier unverzichtbar wird

Ein Arzt kann den Knorpelverlust nicht einfach ertasten oder von außen sehen. Das Röntgenbild liefert jedoch den entscheidenden Beweis, indem es den Abstand zwischen Hüftkopf und Gelenkpfanne darstellt. Diesen Abstand nennen wir Mediziner den Gelenkspalt.

Ein gesunder, dicker Knorpel sorgt für einen gut sichtbaren, breiten Gelenkspalt. Ist der Knorpel jedoch abgenutzt und dünn, rücken die Knochen näher zusammen, und der Gelenkspalt im Röntgenbild erscheint deutlich verschmälert. Für den Radiologen ist das das wichtigste erste Anzeichen für eine Hüftarthrose. Die genaue Anatomie des Gelenks spielt hierbei eine entscheidende Rolle, denn auch die umgebenden Strukturen reagieren auf den Verschleiß. Wenn Sie Ihr Wissen über die komplexe Anatomie der Hüftmuskulatur vertiefen möchten, finden Sie bei uns einen passenden Artikel.

Der Körper versucht sogar, den Schaden auszugleichen, indem er den Knochen unter dem Knorpel verdichtet und knöcherne Auswüchse (Osteophyten) bildet. Auch diese Veränderungen sind im Röntgenbild klar zu erkennen und helfen dem Arzt dabei, das genaue Stadium Ihrer Arthrose zu bestimmen und die richtige Behandlung einzuleiten.

Die vier Hauptzeichen der Arthrose im Röntgenbild erkennen

Ein Röntgenbild der Hüfte bei Arthrose zu deuten, ist ein bisschen wie Detektivarbeit. Der Arzt sucht nach vier ganz spezifischen Spuren, die ihm zusammen eine klare Geschichte über den Zustand deines Gelenks erzählen. Diese vier klassischen Zeichen verraten alles – von den ersten, kaum sichtbaren Veränderungen bis hin zum fortgeschrittenen Verschleiß.

Wenn du diese Merkmale kennst, kannst du den Befund deines Arztes viel besser einordnen und wirst zu einem gut informierten Gesprächspartner auf Augenhöhe. Lass uns diese Hinweise also mal gemeinsam unter die Lupe nehmen.

1. Gelenkspaltverschmälerung – der unsichtbare Knorpelschwund

Das wahrscheinlich offensichtlichste und wichtigste Anzeichen ist die Gelenkspaltverschmälerung. Man muss wissen: Der Gelenkknorpel selbst ist im Röntgenbild gar nicht sichtbar. Er ist quasi das unsichtbare Polster zwischen dem Hüftkopf und der Gelenkpfanne.

Solange dieses Polster intakt und dick genug ist, hält es die beiden Knochen auf einem gesunden Abstand. Dieser Abstand erscheint im Röntgenbild als dunkler Spalt. Nutzt sich der Knorpel aber ab, wird das Polster dünner und die Knochen rücken immer näher zusammen. Der Spalt wird schmaler – ein glasklares Indiz dafür, dass der Stoßdämpfer im Gelenk seine Funktion verliert.

2. Subchondrale Sklerosierung – die Antwort des Knochens

Wenn das Knorpelkissen schwindet, lastet plötzlich viel mehr Druck auf dem Knochen, der direkt darunter liegt (der sogenannten subchondralen Region). Der Knochen spürt diese Mehrbelastung und reagiert darauf: Er verdichtet seine Struktur und wird härter, um dem Druck besser standhalten zu können.

Genau diese Verdichtung nennt man subchondrale Sklerosierung. Im Röntgenbild erkennt man sie als eine hellere, fast weiß leuchtende Zone direkt unter dem Gelenkspalt. Es ist die sichtbare Reaktion des Körpers auf die fehlende Pufferwirkung des Knorpels.

Ein Röntgenbild ist weit mehr als nur eine Momentaufnahme. Es ist ein Protokoll der Anpassungs- und Verschleißprozesse, die dein Gelenk über Jahre hinweg durchgemacht hat.

Die Diagnose stützt sich immer auf eine Kombination dieser Zeichen. Jedes Jahr werden in Deutschland über 200.000 künstliche Hüftgelenke aufgrund fortgeschrittener Arthrose eingesetzt. Die entscheidende Grundlage für diese Entscheidung ist fast immer das Röntgenbild, das die typischen Veränderungen zuverlässig zeigt. Mehr zur Häufigkeit und Diagnostik der Hüftgelenksarthrose kannst du bei Wikipedia nachlesen.

3. Osteophyten – die stützenden Knochenanbauten

Unser Körper ist ein wahrer Meister der Selbsthilfe. Wenn ein Gelenk durch Arthrose instabil wird, versucht er, die Gelenkfläche zu vergrößern. Warum? Um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und dem Gelenk wieder mehr Halt zu geben. Das Ergebnis dieser Bemühungen sind die Osteophyten.

Das sind knöcherne Anbauten, die sich meist an den Rändern des Gelenks bilden. Du kannst sie dir wie kleine Stützpfeiler vorstellen, die der Körper anbaut. Auf dem Röntgenbild sind sie als zackenartige Auswüchse am Rand des Hüftkopfs oder der Pfanne gut zu erkennen.

4. Geröllzysten – die Hohlräume im Knochen

In einem fortgeschrittenen Stadium kann es passieren, dass sich im Knochen unter dem verschlissenen Knorpel kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume bilden. Diese nennt man Geröllzysten oder auch subchondrale Zysten. Sie entstehen, weil durch winzige Risse im Knochen (sogenannte Mikrofrakturen) Gelenkflüssigkeit in den Knochen gepresst wird.

Im Röntgenbild sehen diese Zysten wie kleine, runde Aufhellungen oder "Löcher" im Knochen aus. Sie sind ein deutliches Zeichen dafür, dass der Knochen unter der permanenten Überlastung bereits strukturellen Schaden genommen hat.

Die vier radiologischen Hauptzeichen der Hüftarthrose

Diese Tabelle fasst die vier klassischen Merkmale einer Hüftarthrose im Röntgenbild zusammen und erklärt deren Bedeutung.

| Radiologisches Zeichen | Beschreibung im Röntgenbild | Was es über das Gelenk aussagt |

|---|---|---|

| Gelenkspaltverschmälerung | Der dunkle Spalt zwischen Hüftkopf und Pfanne wird schmaler. | Der Knorpel, der als Stoßdämpfer dient, ist abgenutzt und dünner geworden. |

| Subchondrale Sklerosierung | Der Knochen direkt unter dem Gelenkspalt erscheint heller und dichter (weißlicher). | Der Knochen reagiert auf die erhöhte Belastung und versucht, sich zu verstärken. |

| Osteophyten | Knöcherne, zackenartige Anbauten an den Gelenkrändern. | Der Körper versucht, das instabile Gelenk durch eine Vergrößerung der Gelenkfläche zu stabilisieren. |

| Geröllzysten | Runde, dunkle Aufhellungen ("Löcher") im Knochen nahe des Gelenks. | Der Knochen ist durch die Dauerbelastung strukturell geschädigt; ein Zeichen für ein fortgeschrittenes Stadium. |

Zusammen ergeben diese vier Zeichen ein umfassendes Bild vom Grad des Gelenkverschleißes und helfen dem Arzt dabei, die richtige Diagnose zu stellen und eine passende Therapie zu empfehlen.

Die Arthrose-Stadien nach Kellgren und Lawrence verstehen

Um ein Arthrose Hüfte Röntgenbild nicht nur anzuschauen, sondern wirklich zu verstehen, greifen Ärzte auf ein weltweit bewährtes System zurück. Es hilft dabei, den Zustand des Gelenks objektiv einzuschätzen und vergleichbar zu machen. Die bekannteste und am weitesten verbreitete Methode dafür ist die Klassifikation nach Kellgren & Lawrence.

Man kann sich diese Einteilung wie eine Art Landkarte vorstellen, die den Weg von einem gesunden Gelenk bis hin zu einer schweren Arthrose nachzeichnet. Sie unterteilt den Krankheitsverlauf in fünf klar definierte Stadien – von Grad 0 (alles in Ordnung) bis Grad 4 (schwerer Verschleiß). Anhand der vier Hauptzeichen, die wir uns bereits angesehen haben, ordnet der Arzt dein Röntgenbild einem dieser Grade zu.

Von Grad 0 bis Grad 4: Was bedeuten die Stufen?

Diese Einteilung ist enorm praktisch, denn sie schafft eine gemeinsame Sprache zwischen Ärzten. So lässt sich der Fortschritt der Erkrankung sauber dokumentieren und die Befunde sind überall verständlich. Jedes Stadium beschreibt dabei einen ganz typischen Zustand des Gelenks, der sich im Röntgenbild widerspiegelt.

- Grad 0: Das ist der Idealzustand. Auf dem Röntgenbild gibt es keinerlei Hinweise auf eine Arthrose. Der Gelenkspalt ist schön breit und gleichmäßig, die Knochen sehen unauffällig aus.

- Grad 1 (fragliche Arthrose): Hier zeigen sich allererste, winzige Veränderungen. Manchmal lässt sich eine minimale knöcherne Anlagerung (Osteophyt) erahnen, aber der Gelenkspalt ist noch normal weit. Es ist sozusagen der erste leise Verdacht.

- Grad 2 (leichte Arthrose): Jetzt werden die Anzeichen klarer. Man erkennt kleine, aber eindeutige Osteophyten. Auch der Gelenkspalt kann schon etwas schmaler geworden sein. In diesem Stadium klagen viele Patienten über erste Symptome.

- Grad 3 (mäßige Arthrose): Die Verschmälerung des Gelenkspalts ist nun unübersehbar. Die Osteophyten sind größer und es zeigt sich oft auch eine subchondrale Sklerosierung – also die typische Verdichtung des Knochens direkt unter dem Knorpel.

- Grad 4 (schwere Arthrose): Im Endstadium ist der Gelenkspalt stark verengt oder sogar komplett verschwunden. Man spricht dann davon, dass Knochen auf Knochen reibt. Große Osteophyten, eine massive Sklerosierung und oft auch kleine Hohlräume im Knochen (Geröllzysten) prägen das Bild. Der Hüftkopf kann seine runde Form verloren haben.

Die Kellgren-Lawrence-Skala ist kein endgültiges Urteil, sondern ein Werkzeug zur Orientierung. Sie hilft dir und deinem Arzt, objektiv zu bewerten, an welchem Punkt der Reise sich dein Gelenk gerade befindet.

Übersicht der Arthrose-Stadien nach Kellgren & Lawrence

Die folgende Tabelle fasst die vier Schweregrade der Hüftarthrose noch einmal übersichtlich zusammen und zeigt, welche Merkmale im Röntgenbild für welches Stadium typisch sind.

| Grad | Bezeichnung | Typische Merkmale im Röntgenbild |

|---|---|---|

| Grad 1 | Fraglich | Minimale Osteophyten (Knochenanbauten) könnten vorhanden sein, Gelenkspalt ist normal. |

| Grad 2 | Leicht | Eindeutige, aber kleine Osteophyten sichtbar, mögliche leichte Verschmälerung des Gelenkspalts. |

| Grad 3 | Mäßig | Deutliche Gelenkspaltverschmälerung, mehrere Osteophyten, leichte Sklerosierung (Knochenverdichtung). |

| Grad 4 | Schwer | Starke bis vollständige Gelenkspaltverschmälerung, große Osteophyten, ausgeprägte Sklerosierung, mögliche Zystenbildung und Knochendeformitäten. |

Diese tabellarische Darstellung macht deutlich, wie sich der Gelenkverschleiß schrittweise im Röntgenbild manifestiert.

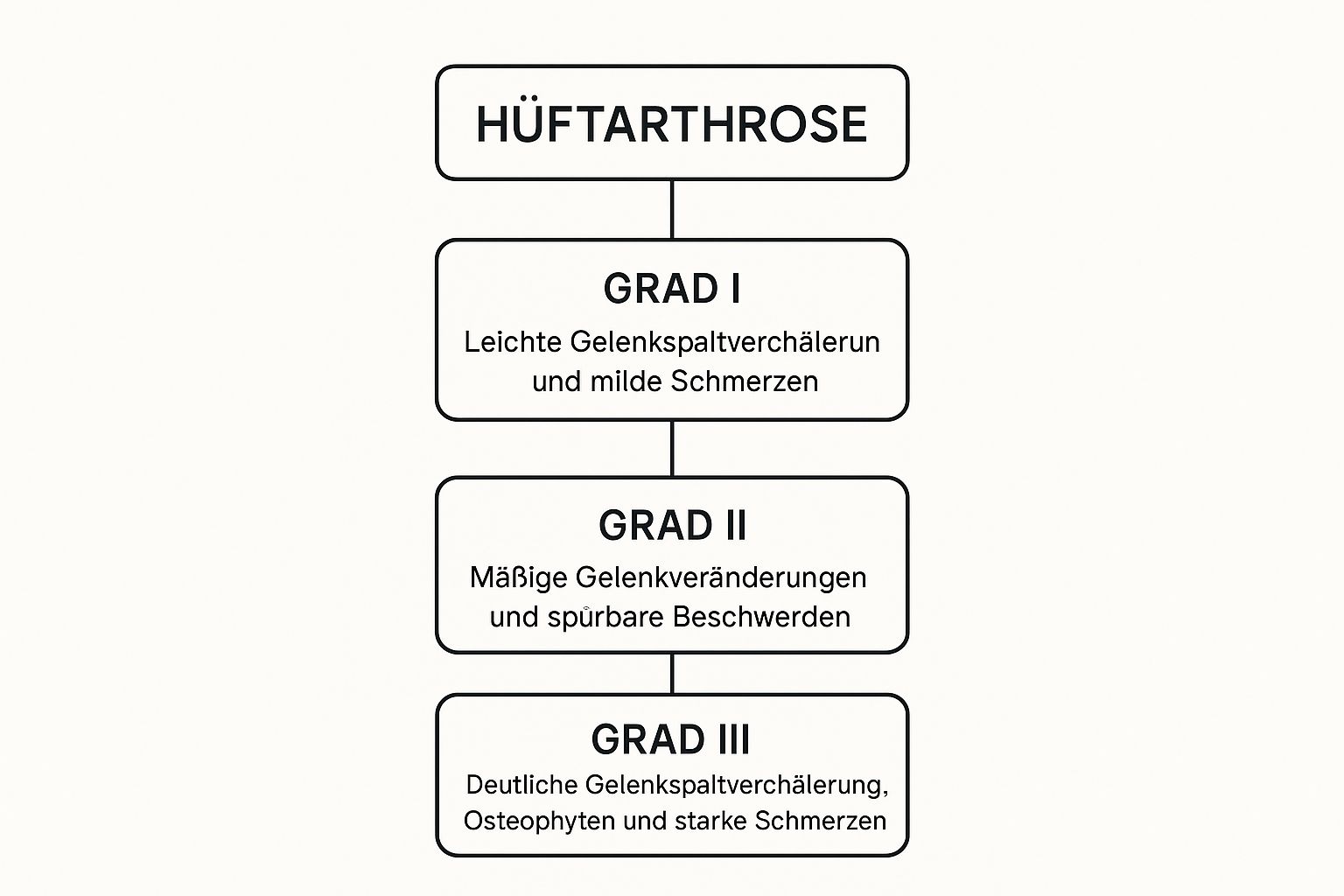

Die nachfolgende Infografik veranschaulicht sehr schön, wie der radiologische Befund oft mit den Symptomen der Patienten zusammenhängt.

Wie die Grafik zeigt, gehen stärkere Veränderungen im Gelenk typischerweise mit intensiveren Schmerzen einher – auch wenn das nicht immer eine Eins-zu-eins-Beziehung sein muss.

Was die Einstufung für dich persönlich bedeutet

Diese schrittweise Erklärung macht klar: Hüftarthrose ist ein Prozess. Wenn dein Arzt dir deinen Befund erklärt, kannst du nun viel besser einordnen, was er mit einer „Arthrose Grad 2“ meint. Du verstehst, dass bereits klare Zeichen wie kleine Knochenanbauten da sind, der Verschleiß aber noch nicht allzu weit fortgeschritten ist.

Diese Einstufung ist mehr als nur eine Zahl – sie ist die entscheidende Grundlage für die Therapieplanung. Je nach Stadium kommen ganz unterschiedliche Behandlungsstrategien infrage. Das Spektrum reicht von konservativen Maßnahmen bei leichten Graden bis hin zum Gelenkersatz bei einer schweren Arthrose vom Grad 4.

Wie Ihr Befund die Wahl der richtigen Therapie beeinflusst

Ein Arthrose Hüfte Röntgenbild ist ein absolut zentraler Baustein für die Diagnose, aber es ist niemals der alleinige Faktor, der über deine Behandlung entscheidet. Stell dir den Befund am besten wie ein einzelnes Puzzleteil vor. Erst wenn dein Arzt es mit den anderen Teilen zusammensetzt – also deinen ganz persönlichen Symptomen, deinem Leidensdruck und deinen Zielen –, ergibt sich ein vollständiges Bild.

Hier kommt eine der wichtigsten Erkenntnisse für jeden Betroffenen: Das Bild und das Gefühl müssen nicht übereinstimmen. Es ist absolut möglich, ein Röntgenbild mit einer fortgeschrittenen Arthrose (Grad 4) zu haben, aber im Alltag kaum Schmerzen zu verspüren. In so einem Fall wäre eine Operation wahrscheinlich nicht die erste Wahl.

Genauso gut kann es aber auch andersherum sein. Dein Röntgenbild zeigt vielleicht nur eine leichte Arthrose (Grad 2), du leidest aber unter starken Schmerzen, die deine Lebensqualität massiv einschränken. Hier muss die Therapie natürlich viel intensiver ansetzen, als es das Bild allein vermuten ließe.

Von konservativ bis operativ – die richtige Strategie finden

Die Entscheidung für eine Therapie ist immer ein Dialog zwischen dir und deinem Arzt. Dein persönliches Empfinden steht dabei absolut im Mittelpunkt. Die Behandlungsoptionen lassen sich ganz logisch gliedern, orientiert am Schweregrad, aber vor allem an deinen Beschwerden.

Bei leichten bis mittleren Stadien (Grad 1-3) mit überschaubaren Schmerzen:

Hier hat die konservative, also nicht-operative, Behandlung ganz klar Vorrang. Das Ziel ist es, den Schmerz zu lindern, die Beweglichkeit so gut wie möglich zu erhalten und das Fortschreiten der Arthrose zu verlangsamen.

- Physiotherapie und gezielte Bewegung: Ein maßgeschneidertes Übungsprogramm ist Gold wert. Es kräftigt die hüftstabilisierende Muskulatur, entlastet dadurch das Gelenk und verbessert spürbar die Beweglichkeit.

- Schmerzmanagement: Wenn es nötig ist, können entzündungshemmende Schmerzmittel (NSAR) kurzzeitig helfen, akute Schmerzspitzen zu durchbrechen.

- Gewichtsmanagement: Man kann es nicht oft genug sagen: Jedes Kilo weniger entlastet deine Hüftgelenke enorm und kann den Schmerz deutlich reduzieren.

Dein Röntgenbefund gibt zwar die Richtung vor, aber dein Schmerzempfinden bestimmt das Tempo. Die Therapie wird immer an dich angepasst, nicht nur an das Bild.

Bei fortgeschrittenen Stadien (Grad 3-4) mit hohem Leidensdruck:

Wenn die konservativen Maßnahmen einfach keine ausreichende Linderung mehr bringen und die Schmerzen deinen Alltag bestimmen, wird eine Operation zu einer realistischen und oft auch sehr effektiven Option. Der häufigste Eingriff ist hier der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks, einer sogenannten Hüft-Totalendoprothese (Hüft-TEP).

In Deutschland ist das ein absoluter Routineeingriff. Etwa fünf Millionen Menschen leiden unter Arthrose-bedingten Beschwerden, und pro Jahr werden über 250.000 Hüftprothesen eingesetzt. Diese Zahlen zeigen, wie stark die Hüftarthrose die Lebensqualität beeinträchtigen kann, aber auch, wie etabliert und erfolgreich die operative Behandlung heutzutage ist. Mehr zur Häufigkeit der Arthrose in Deutschland findest du übrigens auf der Seite der Deutschen Arthrose-Hilfe.

Es ist unheimlich wichtig zu verstehen, dass Schmerz eine komplexe Erfahrung ist, die weit über die reine Gelenkmechanik hinausgeht. Mehr über die faszinierenden Hintergründe der Schmerzentstehung kannst du in unserem weiterführenden Artikel lesen. Letztendlich ist die Entscheidung für oder gegen eine Operation immer eine sehr persönliche, die du niemals allein, sondern immer gemeinsam mit deinem Arzt triffst.

Was dein Röntgenbild über die Hüfte verrät – und was nicht

Ein Arthrose Hüfte Röntgenbild in den Händen zu halten, wirft oft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Sobald die technischen Details und die verschiedenen Stadien geklärt sind, tauchen in der Praxis oft ganz ähnliche Unsicherheiten auf. Hier möchte ich dir ein paar klare und verständliche Antworten auf die häufigsten Fragen geben, damit du deinen Befund besser einordnen kannst.

Viele machen sich zum Beispiel Gedanken über die Strahlenbelastung. Hier kann ich dich beruhigen: Die Dosis bei einer modernen Röntgenaufnahme der Hüfte ist wirklich sehr gering. Sie entspricht ungefähr der natürlichen Strahlung, der wir alle innerhalb weniger Tage sowieso ausgesetzt sind. Der diagnostische Nutzen ist hier also um ein Vielfaches höher als das minimale Risiko.

Warum meine Schmerzen nicht zum Röntgenbild passen

Das ist eine der häufigsten und wichtigsten Fragen überhaupt. Es ist keine Seltenheit, dass Patienten mit einem wirklich üblen Röntgenbefund (sagen wir mal Grad 4) kaum Schmerzen haben, während andere mit einem fast unauffälligen Bild starke Beschwerden schildern. Dieses Phänomen nennen wir Mediziner die „klinisch-radiologische Diskrepanz“.

Die Gründe dafür sind so individuell wie die Menschen selbst. Schmerz ist eben keine reine Mechanik, sondern eine sehr subjektive Erfahrung, die von vielen Dingen beeinflusst wird:

- Deine Muskulatur: Eine starke, gut trainierte Muskulatur ist wie ein natürliches Korsett. Sie kann ein abgenutztes Gelenk erstaunlich lange stabilisieren und Schmerzen förmlich wegdrücken.

- Entzündungen: Manchmal flammt eine Gelenkentzündung auf. Diese Schübe können höllische Schmerzen verursachen, auch wenn sich am Knochen selbst – und damit auf dem Röntgenbild – gar nichts geändert hat.

- Deine persönliche Schmerzwahrnehmung: Jeder Mensch hat eine andere Schmerzschwelle. Was für den einen zwickt, ist für den anderen unerträglich.

Was du fühlst, ist immer der entscheidende Maßstab für eine Behandlung – nicht allein, was das Röntgenbild zeigt. Dein Leidensdruck bestimmt die Therapie, nicht der radiologische Grad der Arthrose.

Wann ist ein MRT zusätzlich sinnvoll?

Ein Röntgenbild ist unschlagbar, wenn es um Knochen geht. Es zeigt uns die knöchernen Strukturen und den Gelenkspalt ganz klar. Aber es hat auch einen blinden Fleck: Weichteile wie Knorpel, Sehnen, Bänder oder die Gelenkschleimhaut kann es nicht direkt abbilden. Und genau hier kommt die Magnetresonanztomographie (MRT) ins Spiel.

Ein MRT kann in bestimmten Situationen die entscheidenden Zusatzinfos liefern:

- Ganz am Anfang: Wenn das Röntgenbild noch unauffällig ist, du aber schon Schmerzen hast, kann ein MRT frühe Knorpelschäden oder kleine Entzündungsherde im Knochen (Knochenmarködeme) sichtbar machen.

- Wenn's was anderes sein könnte: Bei Verdacht auf eine Schleimbeutelentzündung, eine Hüftkopfnekrose (also das Absterben von Knochengewebe) oder einen Riss in der Gelenklippe (Labrumriss) ist das MRT die Methode der Wahl.

- Bei unklaren Befunden: Bleibt die Ursache deiner Schmerzen nach dem Röntgen ein Rätsel, liefert das MRT oft die fehlenden Puzzleteile für eine genaue Diagnose.

Wie oft sollte man zur Kontrolle röntgen?

Hier gibt es keine feste Regel, die für alle gilt. Eines ist aber klar: Eine jährliche Kontrolle ist in den allermeisten Fällen nicht nötig. Die knöchernen Veränderungen einer Arthrose entwickeln sich sehr langsam, oft über viele Jahre.

Ein Kontrollröntgen macht meist nur dann Sinn, wenn sich deine Symptome deutlich und über längere Zeit verschlechtern. Dann möchte dein Arzt schauen, ob der Gelenkverschleiß einen entscheidenden Sprung gemacht hat. Daraus könnten sich dann neue Therapie-Optionen ergeben, wie zum Beispiel die Überlegung für einen Gelenkersatz. Ansonsten gilt immer der Grundsatz: Wir behandeln dich und deine Schmerzen, nicht das Bild.

Wir bei Animus Medicus sind überzeugt: Den eigenen Körper zu verstehen, ist der erste Schritt zur Besserung. Unsere anatomischen Kunstdrucke helfen dir dabei, die komplexen Strukturen des menschlichen Körpers auf eine ästhetische und klare Weise zu entdecken. Schau dich in unseren Kollektionen um und bring die Schönheit der Anatomie in dein Zuhause oder deine Praxis. Besuche unseren Shop auf animus-medicus.de