Entstehung von Schmerz verstehen: Ursachen & Mechanismen

Stellen Sie sich vor, Sie fassen aus Versehen auf eine heiße Herdplatte. Dieser blitzschnelle, stechende Schmerz ist kein Zufall, sondern das ausgeklügelte Alarmsystem Ihres Körpers. Die Entstehung von Schmerz ist ein fundamentaler Schutzmechanismus – das Ergebnis einer komplexen Signalkette, die bei einer drohenden Gewebeschädigung beginnt und in unserem Bewusstsein endet.

Vom Reiz zum elektrischen Impuls

Jede Schmerzerfahrung hat ihren Ursprung an der vordersten Front unseres Körpers: in der Haut, den Muskeln oder auch in den inneren Organen. Hier sitzen spezialisierte Wächter, die sogenannten Nozizeptoren. Man kann sie sich wie winzige, hochempfindliche Sensoren vorstellen, die darauf geeicht sind, ausschließlich auf potenziell schädliche Reize anzusprechen.

Diese Sensoren sind dabei echte Spezialisten, keine Alleskönner. Einige reagieren auf extreme Hitze oder Kälte, andere auf starken mechanischen Druck – wie bei einem Schnitt oder Stoß – und wieder andere auf chemische Substanzen, die bei einer Entzündung freigesetzt werden. Trifft ein solcher Reiz auf einen Nozizeptor, passiert etwas Bemerkenswertes.

Die Übersetzung des Signals

Der Nozizeptor agiert im Grunde wie ein Übersetzer. Er wandelt die physikalische oder chemische Energie des Reizes in eine neue Sprache um: die Sprache des Nervensystems. Diesen Vorgang nennt man Transduktion. Das Ergebnis ist ein winziges elektrisches Signal, ein sogenanntes Aktionspotenzial.

Vergleichen wir das mit einem Feuermelder. Er spürt keinen Schmerz, aber er erkennt Rauch (den schädlichen Reiz). Sobald er Rauch detektiert, wandelt er diese Information in ein lautes, elektrisches Alarmsignal um. Genau das machen Nozizeptoren:

- Detektion: Ein schädlicher Reiz – zum Beispiel die Hitze der Herdplatte – wird erkannt.

- Umwandlung: Der Reiz wird in einen elektrischen Impuls „übersetzt“.

- Weiterleitung: Dieser Impuls wird auf die Reise durch die Nervenbahnen geschickt.

Ein Reiz allein ist noch kein Schmerz. Die Wahrnehmung im Gewebe durch Nozizeptoren, die Nozizeption, ist lediglich der erste, entscheidende Schritt. Schmerz ist erst das Ergebnis der Verarbeitung dieses Signals im Gehirn.

Dieser erste Schritt legt das Fundament für die gesamte Entstehung von Schmerz. Ohne diese anfängliche Umwandlung würde die Warnung vor einer Gefahr niemals das zentrale Nervensystem erreichen. Der elektrische Impuls ist nun bereit für seine Reise entlang der Nervenfasern in Richtung Rückenmark – die erste Etappe auf dem Weg zu der bewussten Empfindung, die wir als Schmerz kennen.

Die Rolle der Nervenfasern bei der Schmerzweiterleitung

Ist der Schmerzreiz erst einmal in ein elektrisches Signal übersetzt, beginnt seine Reise ins Gehirn. Doch nicht alle Schmerznachrichten sind gleich schnell unterwegs. Denk nur mal an den Unterschied zwischen dem scharfen, stechenden Schmerz eines Schnitts und dem dumpfen, pochenden Gefühl, das sich danach einstellt. Diese zwei Empfindungen sind das Ergebnis von zwei völlig unterschiedlichen „Datenkabeln“ in unserem Nervensystem.

Man kann sich das Nervensystem wie eine riesige Datenautobahn vorstellen. Für Schmerzsignale gibt es zwei entscheidende Spuren: eine Express-Spur für absolute Eilmeldungen und eine langsamere Nebenstraße für die weniger kritischen, aber oft hartnäckigeren Informationen.

Die Express-Spur für den ersten Schmerz

Die schnellen Nachrichtenübermittler sind die sogenannten Aδ-Fasern (A-delta-Fasern). Diese Nervenfasern sind dünn myelinisiert – das heisst, sie besitzen eine isolierende Hülle. Diese erlaubt es dem elektrischen Signal, mit enormer Geschwindigkeit von Abschnitt zu Abschnitt zu springen, anstatt kontinuierlich durch die Faser zu kriechen. Diese clevere Isolierung ermöglicht eine beeindruckende Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 30 Metern pro Sekunde.

Dank dieses Tempos sind die Aδ-Fasern für den „ersten Schmerz“ verantwortlich. Das ist der scharfe, klar lokalisierbare Schmerz, der uns sofort alarmiert und eine blitzschnelle Reaktion auslöst – wie das Wegziehen der Hand von einer heissen Herdplatte.

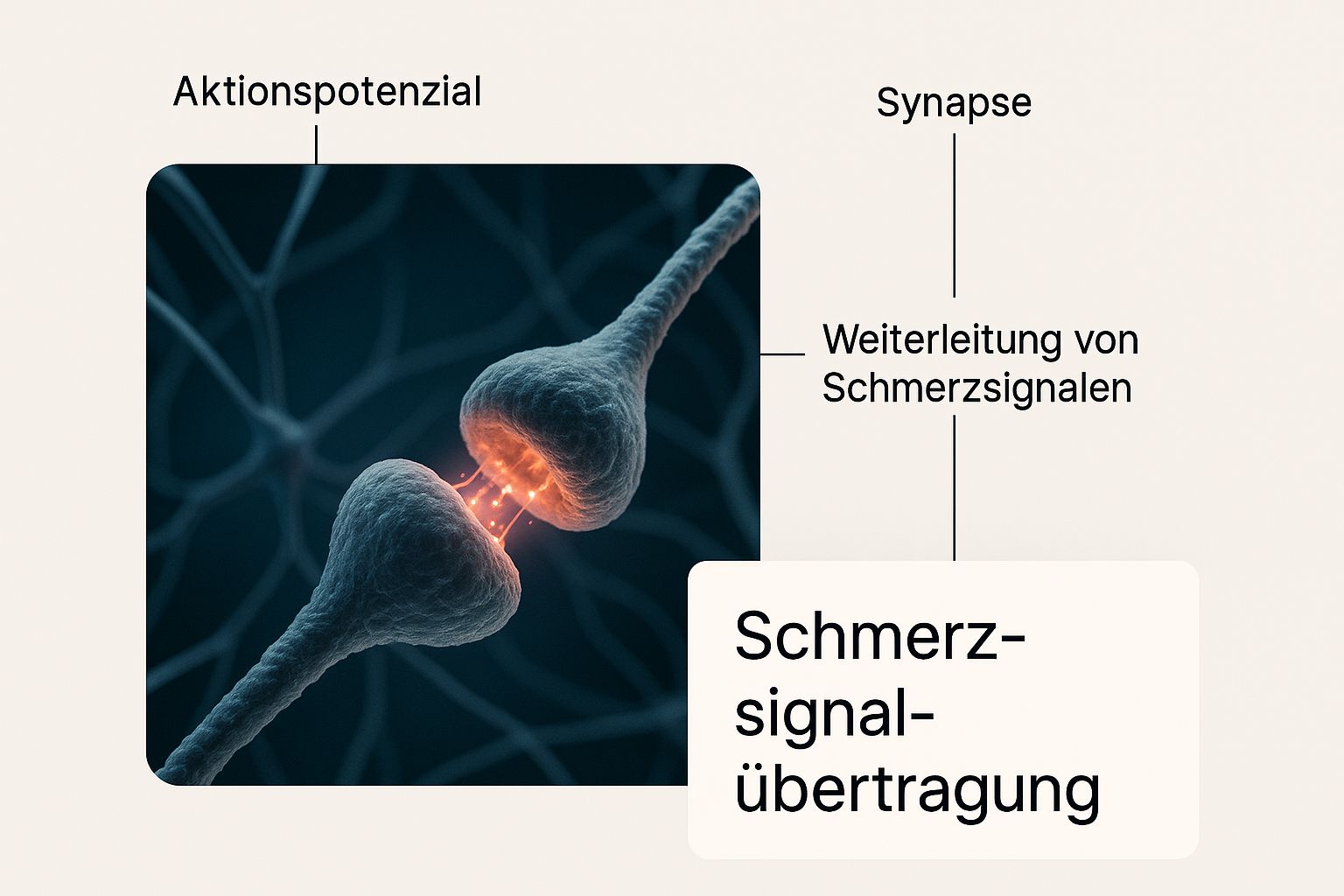

Die folgende Abbildung zeigt, wie Nervenzellen an den Synapsen miteinander verbunden sind, um die Weiterleitung von Schmerzsignalen zu ermöglichen.

Dieses komplexe Netzwerk macht deutlich, dass Schmerzweiterleitung kein einfacher, linearer Prozess ist. Es ist vielmehr eine perfekt koordinierte Kommunikation zwischen unzähligen Neuronen.

Die Nebenstraße für den anhaltenden Schmerz

Die zweite Gruppe sind die C-Fasern. Im krassen Gegensatz zu den Aδ-Fasern sind sie nicht myelinisiert, was ihre Leitungsgeschwindigkeit drastisch reduziert. Sie schaffen gerade einmal 0,5 bis 2 Meter pro Sekunde. Diese Fasern sind für den „zweiten Schmerz“ zuständig: ein dumpfes, brennendes und oft schlecht lokalisierbares Gefühl, das erst kurz nach dem ersten, scharfen Schmerz einsetzt.

Der zweite Schmerz, vermittelt durch C-Fasern, ist zwar langsamer, aber er hält länger an und trägt massgeblich zum Leidensdruck bei, der mit einer Verletzung verbunden ist. Er erinnert uns daran, die betroffene Stelle zu schonen und zu schützen.

Um diese komplexen Vorgänge wirklich zu verstehen, hilft es, die Grundlagen des Nervensystems zu kennen. Erfahre mehr über die Anatomie des Nervensystems in unserem Artikel und entdecke, wie alles miteinander verbunden ist.

Die unterschiedlichen Eigenschaften dieser beiden Fasertypen prägen also unser gesamtes Schmerzerlebnis. Hier ist eine Gegenüberstellung, die die wichtigsten Merkmale auf den Punkt bringt:

Vergleich der schmerzleitenden Nervenfasern

Eine Gegenüberstellung der Eigenschaften von Aδ- und C-Fasern und ihrer Funktion bei der Schmerzwahrnehmung.

| Merkmal | Aδ-Fasern (schnell) | C-Fasern (langsam) |

|---|---|---|

| Myelinisierung | Dünn myelinisiert | Nicht myelinisiert |

| Leitungsgeschwindigkeit | 5-30 m/s | 0,5-2 m/s |

| Schmerzart | Scharf, stechend, gut lokalisierbar | Dumpf, brennend, diffus |

| Bezeichnung | Erster Schmerz | Zweiter Schmerz |

| Funktion | Schnelle Alarmierung, Schutzreflexe | Längerfristiger Schutz, Schonverhalten |

Zusammen bilden diese beiden Fasersysteme ein perfekt abgestimmtes Team. Während die Aδ-Fasern den sofortigen Alarm auslösen, sorgen die C-Fasern dafür, dass wir die Verletzung nicht einfach vergessen und unserem Körper die nötige Zeit zur Heilung geben. Diese doppelte Übertragung ist ein entscheidender Baustein dafür, wie Schmerz überhaupt entsteht.

Wie sich Schmerz im Gewebe verstärkt

Sobald ein Schmerzsignal über die Aδ- und C-Fasern auf die Reise geschickt wurde, ist die Geschichte am Ort der Verletzung noch lange nicht zu Ende. Hast du dich schon mal gefragt, warum eine Wunde oft rot wird, anschwillt und selbst die sanfteste Berührung unerträglich werden kann? Das ist kein Zufall, sondern ein ausgeklügelter Schutzmechanismus deines Körpers.

Wenn Gewebe Schaden nimmt – sei es durch einen Schnitt, eine Prellung oder eine Entzündung – schütten die verletzten Zellen und das Immunsystem sofort eine ganze Reihe chemischer Botenstoffe aus. Man kann sich das wie eine Art „entzündliche Suppe“ vorstellen, die das betroffene Areal regelrecht flutet.

Und dieser Cocktail aus Substanzen hat es in sich: Er spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie stark wir den Schmerz empfinden.

Der Cocktail der Entzündungsstoffe

Die Zusammensetzung dieser biochemischen Mischung ist ziemlich komplex, aber ein paar Hauptakteure sind besonders wichtig, wenn es um die Entstehung von Schmerz direkt im Gewebe geht. Dazu gehören:

- Prostaglandine: Diese Stoffe lösen nicht direkt Schmerz aus, aber sie senken die Reizschwelle der Nozizeptoren drastisch. Sie machen unsere Schmerzsensoren also extrem empfindlich für andere Reize.

- Bradykinin: Eine sehr potente Substanz, die Nozizeptoren direkt aktivieren und somit heftige Schmerzsignale auslösen kann.

- Histamin: Wird von Mastzellen freigesetzt und sorgt nicht nur für Schmerz, sondern auch für die typische Schwellung und Rötung, wie man sie von einem Insektenstich kennt.

- Serotonin: Ist ebenfalls an der direkten Aktivierung der Schmerzsensoren beteiligt.

Dieser ganze Prozess, bei dem die Nozizeptoren im verletzten Bereich überempfindlich werden, nennt sich periphere Sensibilisierung. Ein fundamentaler Mechanismus, der erklärt, warum der Schmerz nach einer Verletzung oft zunimmt und sich ausbreitet. Besonders an Gelenken kann das schnell zu massiven Beschwerden führen. Mehr über die Vorgänge bei einer Entzündung im Knie und deren Symptome kannst du übrigens in unserem weiterführenden Artikel nachlesen.

Stell dir die Nozizeptoren wie die Bewegungsmelder eines Alarmsystems vor. Normalerweise schlagen sie erst bei einer deutlichen Bewegung an. Die „entzündliche Suppe“ dreht die Empfindlichkeit dieser Melder aber auf das absolute Maximum. Plötzlich reicht schon ein vorbeifliegendes Blatt, um den vollen Alarm auszulösen.

Ganz genau das passiert in deinem Körper. Die Reizschwelle der Schmerzsensoren wird so stark herabgesetzt, dass plötzlich auch Reize schmerzhaft werden, die normalerweise völlig harmlos wären. Eine sanfte Berührung auf sonnenverbrannter Haut oder der leichte Druck der Bettdecke auf einem verstauchten Knöchel wird auf einmal als quälend empfunden.

Schutzmechanismus mit Folgen

Dieser Zustand der Überempfindlichkeit, auch Hyperalgesie genannt, hat einen wichtigen Sinn und Zweck. Er zwingt uns, das verletzte Körperteil absolut ruhig zu halten und so die Heilung zu fördern. Der verstärkte Schmerz ist also ein unmissverständliches Stoppschild, das weitere Schäden verhindern soll.

Normalerweise klingt diese Sensibilisierung wieder ab, sobald die Heilung voranschreitet und die Konzentration der Entzündungsstoffe sinkt. Wenn dieser Prozess jedoch gestört wird, kann er zur Chronifizierung von Schmerzen beitragen – ein Zustand, bei dem das Alarmsystem dauerhaft fehlreguliert bleibt.

Die periphere Sensibilisierung ist somit ein zweischneidiges Schwert: ein absolut notwendiger Schutzmechanismus, der aber gleichzeitig die Grundlage für langanhaltende Schmerzprobleme legen kann.

Die Verarbeitung von Schmerz im Gehirn und Rückenmark

Ein Schmerzsignal, das von den Nervenfasern losgeschickt wird, ist noch lange kein fertiges Schmerzerlebnis. Man kann es sich eher wie eine dringende Eilnachricht vorstellen: Sie enthält zwar wichtige Rohdaten, muss aber erst in der „Zentrale“ – unserem zentralen Nervensystem – richtig interpretiert und bewertet werden.

In dieser Kommandozentrale, bestehend aus Rückenmark und Gehirn, fällt die eigentliche Entscheidung: Nehmen wir den Schmerz überhaupt wahr? Wenn ja, wie stark? Und wie fühlt er sich an? Das Signal durchläuft auf seinem Weg mehrere Kontrollpunkte, die es verstärken, abschwächen oder sogar komplett ausbremsen können. Die Entstehung von Schmerz ist also kein passiver Vorgang, sondern ein unglaublich dynamischer Prozess.

Der Torwächter im Rückenmark

Die erste und vielleicht wichtigste Schaltstelle ist das Hinterhorn des Rückenmarks. Hier treffen die ankommenden Schmerzsignale der Aδ- und C-Fasern auf die nächsten Nervenzellen, die die Botschaft weiter in Richtung Gehirn leiten sollen. Doch dieser Übergang ist kein offenes Scheunentor.

Vielmehr funktioniert er nach der berühmten Gate-Control-Theorie wie eine Art kontrollierter Pforte. Diese Theorie besagt, dass das Rückenmark die Fähigkeit besitzt, Schmerzsignale zu filtern. Andere Nervenimpulse, beispielsweise von Berührungs- oder Druckrezeptoren, können dieses „Schmerztor“ quasi schließen und die Weiterleitung der Schmerznachricht unterbinden.

Das ist auch der Grund, warum wir ganz instinktiv eine geprellte Stelle reiben oder eine schmerzende Hand schütteln. Die Signale der Berührung konkurrieren mit den Schmerzsignalen an der Pforte und helfen dabei, das Tor zu schließen und die Schmerzwahrnehmung zu lindern.

Diese erste Modulationsebene ist ein genialer Mechanismus, der uns erlaubt, aktiv auf Schmerz einzuwirken, noch bevor er unser Bewusstsein vollständig erreicht hat.

Der Dirigent im Gehirn

Hat ein Schmerzsignal das Tor im Rückenmark erfolgreich passiert, steigt es in die höheren Zentren des Gehirns auf. Hier wird die Information nicht nur rational verarbeitet, sondern vor allem auch emotional bewertet. Regionen wie der Thalamus, das limbische System und die Großhirnrinde arbeiten Hand in Hand, um dem Signal eine tiefere Bedeutung zu geben. Wenn du mehr über die faszinierenden Strukturen und Areale unseres Denkorgans erfahren möchtest, findest du in unserem Artikel eine einfache Erklärung zum Aufbau des Gehirns.

Das Gehirn ist aber keinesfalls nur ein passiver Empfänger. Es kann aktiv in die Schmerzentstehung eingreifen, ganz ähnlich wie ein Dirigent, der die Lautstärke seines Orchesters nach Belieben reguliert. Über sogenannte absteigende schmerzhemmende Bahnen sendet das Gehirn eigene Signale zurück ins Rückenmark.

Diese Bahnen schütten körpereigene schmerzlindernde Substanzen aus, die eine ähnliche Wirkung wie Opioide haben – dazu gehören zum Beispiel Endorphine und Enkephaline. Sie können das Schmerztor im Rückenmark noch effektiver schließen und die ankommenden Signale massiv dämpfen.

Dieser Mechanismus erklärt einige faszinierende Alltagsphänomene:

- Stressinduzierte Analgesie: In extremen Stress- oder Gefahrensituationen spüren wir oft kaum Schmerz, damit wir handlungsfähig bleiben und uns in Sicherheit bringen können.

- Placebo-Effekt: Allein die Erwartung, dass etwas helfen wird, kann das Gehirn dazu anregen, diese absteigenden Bahnen zu aktivieren und den Schmerz tatsächlich zu reduzieren.

- Ablenkung: Wer sich intensiv auf eine andere Aufgabe konzentriert, nimmt Schmerzen oft deutlich schwächer wahr.

Bei chronischen Schmerzen ist dieses feine Gleichgewicht jedoch aus der Balance geraten. Das Schmerztor kann dauerhaft „offen“ klemmen, und die körpereigene Schmerzhemmung funktioniert nicht mehr richtig. Das Verständnis dieser zentralen Verarbeitung ist daher entscheidend, um zu begreifen, warum Schmerz weit mehr ist als nur ein einfacher Reiz.

Vom Alarmsignal zur chronischen Krankheit

Man kann sich akuten Schmerz wie einen schrillen Feueralarm vorstellen: Er ist laut, unüberhörbar und erfüllt eine absolut überlebenswichtige Funktion. Er warnt uns vor einer unmittelbaren Gefahr und zwingt uns, innezuhalten, damit eine Verletzung heilen kann. Aber was passiert eigentlich, wenn dieser Alarm einfach nicht mehr ausgeht? Wenn die Sirene weiterheult, obwohl das Feuer längst gelöscht ist?

Genau das ist der Kern bei der Entstehung von chronischem Schmerz. Das körpereigene Alarmsystem koppelt sich von seiner ursprünglichen Schutzfunktion ab und beginnt, ein zerstörerisches Eigenleben zu führen. Plötzlich ist der Schmerz nicht mehr nur ein Symptom, sondern wird selbst zur Krankheit – eine tiefgreifende Störung, die das gesamte Leben der Betroffenen auf den Kopf stellt.

Wenn der Schmerz zum ständigen Begleiter wird

Der Übergang von einem nützlichen Warnsignal zu einem chronischen Zustand ist meist ein schleichender Prozess. Akuter Schmerz hat eine klare Ursache und verschwindet, sobald die Heilung abgeschlossen ist. Chronischer Schmerz hingegen nistet sich ein, oft über Monate oder sogar Jahre.

Die Mechanismen dahinter sind ziemlich komplex. Man muss sich vorstellen, dass das Nervensystem durch die pausenlosen Schmerzsignale regelrecht umgebaut wird und dadurch überempfindlich reagiert. Fachleute nennen diesen Prozess zentrale Sensibilisierung. Im Grunde entwickelt der Körper ein „Schmerzgedächtnis“ und lernt, Schmerz zu fühlen, selbst wenn der auslösende Reiz längst verschwunden ist.

Das Ausmaß dieses Problems ist gewaltig und wird gesellschaftlich oft unterschätzt. Allein in Deutschland leiden Schätzungen zufolge 23 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Das sind rund 28 % der Bevölkerung. Für einen großen Teil von ihnen ist das weit mehr als nur ein gelegentliches Zwicken.

Hier ein kleiner Überblick, wie sich das aufschlüsselt:

Chronischer Schmerz in Deutschland in Zahlen

| Kategorie | Anzahl der Betroffenen |

|---|---|

| Chronische Schmerzen insgesamt | ca. 23 Millionen |

| Davon im Alltag erheblich eingeschränkt | ca. 6 Millionen |

| Davon mit psychosozialer Schmerzerkrankung | ca. 2,2 Millionen |

Diese Zahlen machen deutlich: Chronischer Schmerz ist keine Seltenheit, sondern ein Volksleiden mit gravierenden Folgen für das Leben von Millionen. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, findet in dieser Studie zur Verbreitung von Schmerz in Europa spannende Einblicke.

Die Daten zeigen eindrücklich, dass chronischer Schmerz keine Randerscheinung ist, sondern ein weit verbreitetes Problem mit schwerwiegenden Folgen für Millionen von Menschen darstellt.

Krankheitsbilder, die aus der Theorie Praxis machen

Um die Entstehung von Schmerz in seiner chronischen Form greifbarer zu machen, helfen konkrete Beispiele. Bestimmte Krankheitsbilder zeigen exemplarisch, wie das Schmerzsystem fehlreguliert werden kann:

- Fibromyalgie: Hier leiden die Betroffenen unter Schmerzen, die sich über den ganzen Körper verteilen, oft in Muskeln und Bindegewebe. Dazu kommen oft massive Erschöpfung und Schlafstörungen. Eine klare organische Ursache? Meist Fehlanzeige. Stattdessen geht man von einer gestörten Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem aus.

- Neuropathische Schmerzen: In diesem Fall liegt die Ursache direkt bei den Nerven selbst – sie sind geschädigt oder erkrankt. Die Nerven senden dann falsche Schmerzsignale, die sich oft brennend, kribbelnd oder wie Stromstöße anfühlen. Typische Beispiele sind Schmerzen nach einer Gürtelrose oder bei einer diabetischen Neuropathie.

- Chronische Rückenschmerzen: Was oft mit einer akuten Verletzung beginnt, wird zum Dauerzustand – selbst dann, wenn die ursprüngliche Wunde längst verheilt ist. Hier spielen dann oft die bereits erwähnten Sensibilisierungsprozesse und muskuläre Fehlhaltungen eine entscheidende Rolle.

Man könnte den Unterschied vielleicht so auf den Punkt bringen: Bei akutem Schmerz hat ein Mensch Schmerzen. Bei chronischem Schmerz hat der Schmerz den Menschen. Er frisst sich in jeden Lebensbereich und wird zum zentralen, alles bestimmenden Problem.

Das Verständnis der Mechanismen hinter der Schmerzentstehung – von den winzigen Nozizeptoren bis zur Verarbeitung im Gehirn – ist also alles andere als eine trockene, akademische Übung. Es ist die absolute Grundlage, um zu begreifen, wie ein nützliches Alarmsystem zur Krankheit werden kann und wie wirksame Therapien aussehen müssen, um den Betroffenen wirklich zu helfen.

Warum die richtige Schmerztherapie oft unerreichbar ist

Das Wissen über die Entstehung von Schmerz ist fundamental, doch der Weg zu einer wirksamen Behandlung ist für Millionen Menschen in Deutschland mit enormen Hürden gepflastert. Obwohl chronische Schmerzen eine echte Volkskrankheit sind, klafft eine riesige Lücke zwischen dem Bedarf an spezialisierter Hilfe und dem, was die Versorgung im Land tatsächlich hergibt.

Viele Betroffene fühlen sich gefangen in einem Teufelskreis aus endlosen Wartezeiten, fehlenden Ansprechpartnern und Therapieangeboten, die einfach nicht ausreichen. Das Problem ist dabei selten das mangelnde Wissen der Experten, sondern liegt viel tiefer: in den strukturellen Barrieren unseres Gesundheitssystems.

Strukturelle Hürden auf dem Weg zur Linderung

Für Schmerzpatienten beginnt der Kampf oft schon, bevor sie überhaupt einen Arzttermin in der Tasche haben. Der Weg zu spezialisierter Hilfe ist für viele im wahrsten Sinne des Wortes unerreichbar.

Eine aktuelle Untersuchung zur Versorgungslage zeichnet ein düsteres Bild der Erreichbarkeit von Schmerzzentren und Kliniken. Die Analyse macht überdeutlich, dass gerade in ländlichen Gebieten der Zugang zur multimodalen Schmerztherapie – die verschiedene Fachbereiche kombiniert – extrem schwierig ist. Mehr über diese alarmierenden Ergebnisse zur schmerzmedizinischen Versorgung und die daraus resultierenden Forderungen kannst du hier nachlesen.

Zu den größten Hindernissen für Patienten gehören ganz alltägliche, aber oft unüberwindbare Probleme:

- Fehlende Verkehrsanbindung: Viele Einrichtungen sind ohne eigenes Auto kaum oder gar nicht zu erreichen. Für Menschen, die in ihrer Mobilität ohnehin schon eingeschränkt sind, ist das eine massive Barriere.

- Finanzielle Engpässe: Die Kosten für die Anfahrt, vielleicht sogar eine Übernachtung oder Zuzahlungen sprengen schnell das Budget vieler Betroffener.

- Körperliche Erschöpfung: Allein der Aufwand der Anreise ist für Menschen mit starken chronischen Schmerzen oft eine Tortur, die ihre Symptome nur noch verschlimmert.

Diese Barrieren sind weit mehr als nur kleine Unannehmlichkeiten. Sie führen zu Therapieverzögerungen, die den Schmerz tiefer im Nervensystem verankern und die Chronifizierung regelrecht befeuern. Jeder aufgeschobene Termin kann den Zustand des Patienten dauerhaft verschlechtern.

Ein Praxisbeispiel für das Versorgungsdilemma

Stell dir eine 55-jährige Frau aus einer ländlichen Region vor. Nach einer Gürtelrose leidet sie an heftigen neuropathischen Schmerzen. Ihr Hausarzt ist mit der Situation überfordert und überweist sie an eine spezialisierte Schmerzklinik, die 120 Kilometer entfernt liegt. Die Frau hat kein Auto und ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, die dort nur zweimal am Tag fahren.

Eine einfache Fahrt dauert über drei Stunden. Allein die Anreise ist für sie aufgrund der Schmerzen und der damit verbundenen Erschöpfung kaum zu schaffen. Was ist die Folge? Sie sagt Termine ab, ihre Medikation wird nicht optimal eingestellt und der Schmerz frisst sich immer weiter in ihr Leben. Dieses Beispiel ist kein Einzelfall, es steht sinnbildlich für das Schicksal unzähliger Menschen.

Fachgesellschaften schlagen deshalb Alarm. Sie fordern dringend eine bessere, dezentralere und zugänglichere Infrastruktur für die Schmerzmedizin. Denn das beste Wissen über die Entstehung von Schmerz nützt absolut nichts, wenn die Hilfe, die darauf aufbaut, für die Leidenden unerreichbar bleibt.

Häufig gestellte Fragen zur Schmerzentstehung

In der Welt der Medizin gibt es einige Fragen, die immer wieder auftauchen. Rund um das Thema Schmerz haben wir die wichtigsten für dich gesammelt und beantworten sie hier kurz und knackig. So kannst du dein Wissen vertiefen und typische Unklarheiten aus dem Weg räumen.

Ist Schmerz objektiv messbar?

Ganz klar: Nein. Schmerz ist eine zutiefst persönliche und subjektive Erfahrung. Bislang gibt es keine Maschine und keinen Labortest, der Schmerz objektiv messen oder seine Existenz beweisen könnte. Natürlich helfen uns Skalen von 0 bis 10 dabei, die Intensität irgendwie einzuordnen, aber die Wahrnehmung selbst bleibt immer individuell. Schmerz ist real, selbst wenn keine sichtbare Verletzung zu finden ist.

Was ist der Unterschied zwischen Nozizeption und Schmerz?

Das ist ein Knackpunkt, den man verstanden haben muss. Nozizeption ist der rein körperliche Prozess. Spezialisierte Nervenenden, die Nozizeptoren, registrieren einen potenziell schädlichen Reiz – sagen wir, die Hitze einer Herdplatte – und leiten diese Information als elektrisches Signal weiter. Das Ganze passiert oft völlig unbewusst.

Schmerz ist hingegen das, was am Ende dabei herauskommt: die bewusste, unangenehme und emotionale Erfahrung. Sie entsteht erst, wenn das Gehirn diese Signale verarbeitet und interpretiert. Man könnte sagen: Nozizeption ist die eingehende Meldung, Schmerz ist die Deutung dieser Meldung durch die Chefetage.

Es gibt Schmerz ohne Nozizeption (denk an Phantomschmerz) und Nozizeption ohne Schmerz (zum Beispiel in einer extremen Stresssituation, in der die Wahrnehmung einfach unterdrückt wird).

Warum fühlt sich Schmerz je nach Ursache anders an?

Ob ein Schmerz stechend, brennend oder dumpf daherkommt, hängt von mehreren Dingen ab. Ein entscheidender Faktor sind die unterschiedlichen Nervenfasern, die im Spiel sind. Die schnellen Aδ-Fasern übermitteln den ersten, scharfen Schmerz – der „Autsch!“-Moment. Die langsameren C-Fasern sind für den nachfolgenden, oft dumpferen und länger anhaltenden Schmerz zuständig.

Zusätzlich spielen die chemischen Botenstoffe, die bei einer Verletzung ausgeschüttet werden, eine große Rolle für die „Klangfarbe“ des Schmerzes. Und natürlich färben unsere Emotionen und früheren Erfahrungen die Wahrnehmung. Das alles zusammen macht jede Schmerzerfahrung absolut einzigartig.

Du findest die faszinierende Anatomie hinter diesen Prozessen genauso spannend wie wir? Bei Animus Medicus kannst du diese komplexen Strukturen nicht nur verstehen, sondern auch sehen. Wir haben kunstvolle Anatomie-Poster, die das Nervensystem und andere Wunder des Körpers ästhetisch und wissenschaftlich präzise abbilden. Entdecke jetzt unsere Kollektionen auf animus-medicus.de und hol dir die Schönheit der menschlichen Anatomie nach Hause.