Welche Funktion hat die Milz verständlich erklärt

Bei der Milz handelt es sich um weit mehr als nur ein Organ – sie ist das oft unterschätzte Multitalent unseres Körpers. Ihre Hauptaufgaben sind die präzise Filterung des Blutes, die Organisation der Immunabwehr und die Lagerung wichtiger Blutzellen. Man kann sich die Milz wie eine Kombination aus einer Hightech-Recyclinganlage und dem strategischen Hauptquartier des Immunsystems vorstellen.

Die zentralen Aufgaben der Milz im Überblick

Die Milz übernimmt drei entscheidende Rollen, die für unsere Gesundheit von enormer Bedeutung sind. Anstatt uns in trockenen medizinischen Fakten zu verlieren, nutzen wir lieber klare Analogien, um diese komplexen Vorgänge greifbar zu machen. So bekommst du ein solides Grundverständnis dafür, welche Funktion die Milz in deinem Körper eigentlich erfüllt.

Im Kern sind es diese drei Funktionen:

- Blutfilterung und Recycling: Hier agiert die Milz wie eine extrem anspruchsvolle Qualitätskontrolle. Alte oder beschädigte rote Blutkörperchen werden rigoros aussortiert und abgebaut, während wertvolle Bestandteile wie Eisen direkt recycelt werden.

- Immunologisches Zentrum: Als größtes lymphatisches Organ ist die Milz ein zentraler Treffpunkt für Immunzellen. An diesem Ort werden Krankheitserreger identifiziert und gezielte Abwehrreaktionen in die Wege geleitet.

- Speicherfunktion: Die Milz dient als Reservoir für Blutplättchen (Thrombozyten) und bestimmte weiße Blutkörperchen. Bei Bedarf, etwa bei einer Verletzung oder Infektion, können diese Zellen blitzschnell freigesetzt werden.

Die Milz ist zwar kein überlebenswichtiges Organ, aber ihre Funktionen sind für ein robustes Immunsystem und einen gesunden Blutkreislauf von enormer Wichtigkeit.

Um dir einen noch besseren Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten Aufgaben in einer Tabelle zusammengefasst. Diese zeigt dir auf einen Blick, welcher anatomische Teil der Milz für welche Aufgabe zuständig ist. Die genaue Struktur dieses und anderer innerer Organe und ihrer Anatomie hilft dabei, ihre beeindruckenden Fähigkeiten wirklich zu verstehen.

Die Hauptfunktionen der Milz auf einen Blick

Diese Tabelle fasst die Kernaufgaben der Milz zusammen und ordnet sie den anatomischen Bereichen des Organs zu.

| Funktion | Zuständiger Bereich | Kurzbeschreibung der Aufgabe |

|---|---|---|

| Immunabwehr | Weiße Pulpa | Erkennung von Krankheitserregern, Aktivierung und Vermehrung von Immunzellen (Lymphozyten) |

| Blutfilterung | Rote Pulpa | Abbau von alten und beschädigten roten Blutkörperchen („Blutmauserung“) und Recycling von Eisen |

| Speicherung | Rote Pulpa | Lagerung von Blutplättchen (Thrombozyten) und Monozyten für den Notfall |

In den folgenden Abschnitten schauen wir uns jede dieser faszinierenden Funktionen noch einmal ganz genau an.

Der Aufbau der Milz einfach erklärt

Um zu verstehen, welche Funktion die Milz hat, müssen wir uns erst einmal ihren Aufbau genauer anschauen. Stellen Sie sich die Milz aber nicht als kompliziertes medizinisches Objekt vor, sondern eher wie eine hochspezialisierte Station in Ihrem Körper, die für Ordnung sorgt. Ihre Position ist dabei ziemlich clever gewählt: Sie liegt gut geschützt im linken Oberbauch, direkt hinter den Rippen und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Magen und linker Niere.

Der eigentliche Schlüssel zu ihren vielfältigen Aufgaben liegt in ihrer inneren Struktur. Die Milz ist nämlich keine homogene Masse, sondern teilt sich in zwei ganz unterschiedliche Bereiche auf: die rote und die weiße Pulpa. Jeder dieser Bereiche hat eine eigene, klar definierte Mission.

Die rote und weiße Pulpa

Die beiden Hauptbereiche der Milz arbeiten zwar Hand in Hand, erfüllen aber grundverschiedene Zwecke. Man kann sie sich gut wie zwei Abteilungen einer hochentwickelten Anlage vorstellen.

- Die rote Pulpa: Das ist mit Abstand der größte Bereich der Milz. Denken Sie hier an eine extrem engmaschige Filterstation. Hier wird das Blut quasi hindurchgepresst, um alte und beschädigte rote Blutkörperchen schonungslos auszusortieren. Sie ist die Recycling- und Entsorgungsabteilung für Ihr Blut.

- Die weiße Pulpa: Mitten in die rote Pulpa eingebettet liegen kleine Inseln, die als weiße Pulpa bezeichnet werden. Dieser Bereich ist sozusagen das Trainingsgelände und die Kommandozentrale Ihres Immunsystems. Hier versammeln sich Immunzellen, um sich auf den Kampf gegen Krankheitserreger vorzubereiten und Strategien zu entwickeln.

Diese schematische Darstellung zeigt den Aufbau der Milz mit ihren Hauptbestandteilen wie der roten und weißen Pulpa sowie den Blutgefäßen.

Man kann gut erkennen, wie die weiße Pulpa als lymphatische Zonen innerhalb der größeren roten Pulpa verteilt ist. Das unterstreicht ihre zentrale Rolle als immunologisches Zentrum.

Größe und Entwicklung der Milz

Die Größe der Milz ist alles andere als statisch. Bei Föten und Kindern bis etwa sechs Jahre ist sie sogar aktiv an der Blutbildung beteiligt – eine Aufgabe, die später fast vollständig vom Knochenmark übernommen wird. Ambulante Studien an über 400 deutschen Probanden haben gezeigt, dass die durchschnittliche Größe bei Erwachsenen bei rund 104 mm liegt und im Alter tendenziell leicht zunimmt.

Interessanterweise haben Frauen im Durchschnitt eine etwas kleinere Milz als Männer. Dieselben Untersuchungen deckten auch Zusammenhänge zwischen der Milzgröße und Stoffwechselerkrankungen auf, was ihre dynamische Rolle im Körper nur bestätigt. Mehr über die detaillierten Ergebnisse zur Milzgröße können Sie bei Interesse hier nachlesen.

Der Aufbau der Milz mit roter und weißer Pulpa ist die perfekte anatomische Voraussetzung für ihre Doppelfunktion: die präzise Blutreinigung und die schlagkräftige Immunabwehr.

Wenn wir die Anatomie mit der Funktion verknüpfen, wird schnell klar, warum dieses oft unterschätzte Organ so entscheidend für unsere Gesundheit ist.

Die Milz als Kommandozentrale des Immunopparats

Klar, die Milz ist eine Art Filteranlage für unser Blut. Aber sie ist noch so viel mehr: Man kann sie sich als strategisches Hauptquartier unserer gesamten Immunabwehr vorstellen. Während sich die rote Pulpa um die Blutreinigung kümmert, ist die weiße Pulpa die eigentliche Kommandozentrale.

Hier werden knallharte Abwehrstrategien gegen alles entwickelt, was uns krank machen will. Stellen Sie sich diesen Bereich wie ein militärisches Lagezentrum vor: Informationen über feindliche Eindringlinge laufen hier zusammen und von hier aus werden die passenden Truppen mobilisiert.

Die weiße Pulpa ist vollgepackt mit Lymphozyten, einer entscheidenden Gruppe weißer Blutkörperchen. Diese hochspezialisierten Immunzellen, allen voran die B- und T-Zellen, werden hier nicht nur gelagert, sondern bei Bedarf auch scharfgeschaltet. Sobald Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren in den Blutkreislauf geraten, werden sie in der Milz sofort erkannt – und eine gezielte Immunreaktion wird eingeleitet.

Wie eine gezielte Immunreaktion abläuft

Nehmen wir mal an, eine bakterielle Infektion gelangt in unser Blut. Was nun in der weißen Pulpa der Milz passiert, ist das perfekte Beispiel für die Frage, welche Funktion die Milz für unsere Abwehrkräfte wirklich hat.

- Feind erkannt: Spezialisierte Zellen, die sogenannten dendritischen Zellen, schnappen sich die Bakterien und präsentieren deren Erkennungsmerkmale (die Antigene) den T-Helferzellen. Sie agieren wie Späher, die dem Hauptquartier präzise Informationen über den Gegner liefern.

- Truppen aktivieren: Die T-Helferzellen alarmieren daraufhin die B-Zellen. Diese B-Zellen entwickeln sich weiter zu Plasmazellen, die man sich wie spezialisierte Waffenfabsriken vorstellen kann.

- Antikörper-Produktion läuft: Die Plasmazellen starten die Massenproduktion von Antikörpern. Diese sind maßgeschneidert, um exakt an die eindringenden Bakterien anzudocken und sie für Fresszellen (Makrophagen) als Ziel zu markieren.

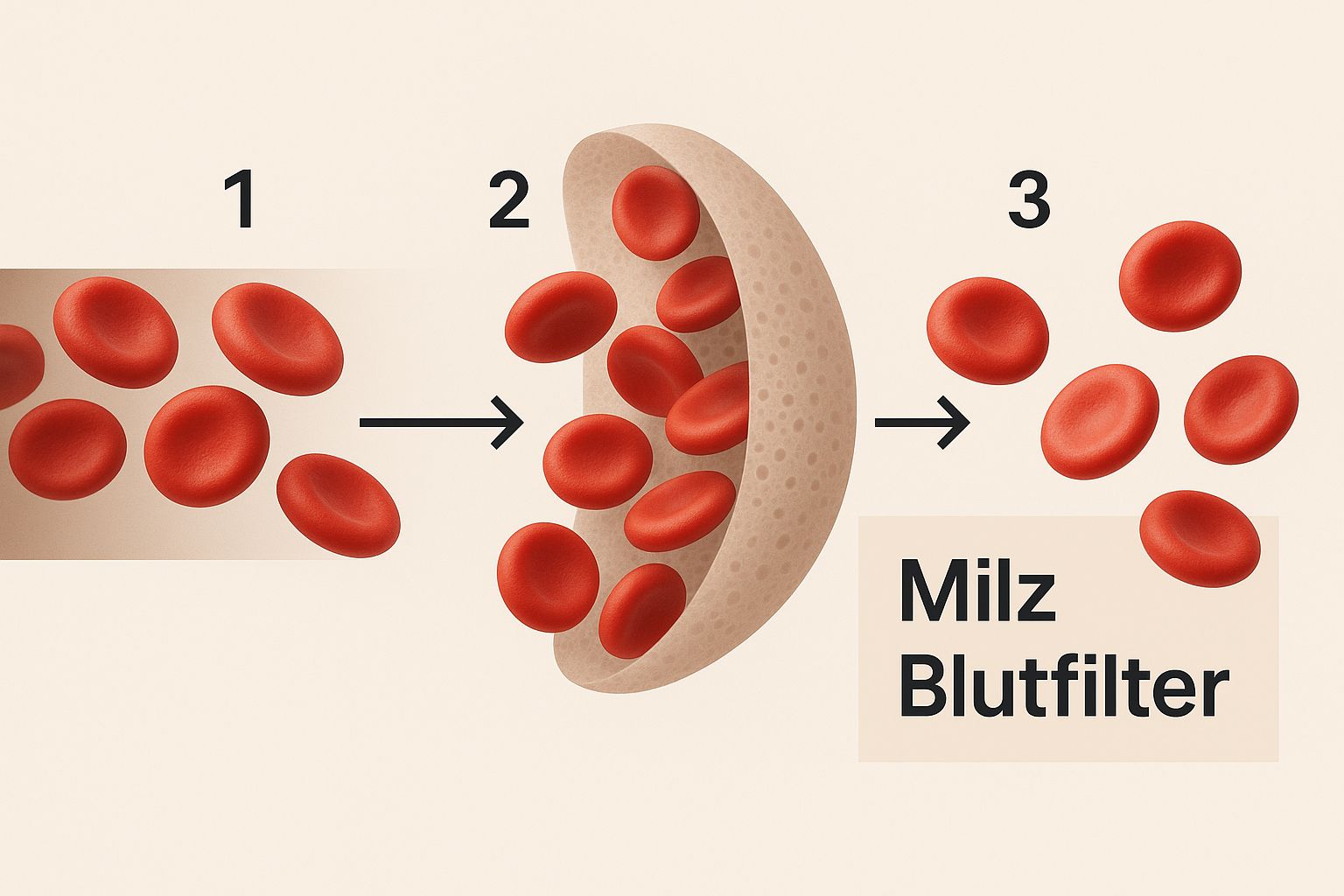

Diese Infografik zeigt sehr schön, wie die Milz als effizienter Blutfilter arbeitet, alte Zellen und Fremdkörper aussortiert und gleichzeitig die Immunabwehr aktiviert.

Die Darstellung macht klar: Filterfunktion und Immunüberwachung sind zwei Seiten derselben Medaille und finden untrennbar verbunden im selben Organ statt.

Die klinische Bedeutung der Milz für unser Immunsystem

Dieser ausgeklügelte Abwehrmechanismus erklärt auch, warum Menschen, denen die Milz entfernt werden musste (Splenektomie), ein deutlich höheres Risiko für bestimmte Infektionen haben, vor allem für bakterielle. Obwohl die Milz kein absolut lebensnotwendiges Organ ist, spielt sie in unserem Körper eine zentrale Rolle für die Abwehr.

Ohne diese Kommandozentrale reagiert das Immunsystem einfach langsamer und weniger gezielt.

Ohne die Milz fehlt dem Körper ein entscheidender Ort für die schnelle Koordination der Immunantwort. Dies macht Schutzimpfungen, zum Beispiel gegen Pneumokokken, für Betroffene überlebenswichtig.

Die Milz ist also weit mehr als nur ein passives Organ. Sie ist ein dynamisches und unverzichtbares Zentrum, das permanent unser Blut überwacht und uns vor Krankheiten schützt. Möchtest du noch tiefer eintauchen und verstehen, wie das Immunsystem im Detail funktioniert, dann findest du in unserem weiterführenden Artikel spannende Einblicke.

So funktioniert die Blutfilterung in der Milz

Während die weiße Pulpa die Kommandozentrale unseres Immunsystems ist, übernimmt die rote Pulpa eine der wichtigsten mechanischen Aufgaben im Körper überhaupt: die Qualitätskontrolle des Blutes. Man kann sich diesen Bereich wie ein extrem feines, biologisches Labyrinth vorstellen. Jeder einzelne rote Blutkörperchen (Erythrozyt) muss da durch. Ein überlebenswichtiger Vorgang für einen gesunden Organismus.

Dieser Prozess, den man auch Blutmauserung nennt, ist im Grunde ein knallharter Stresstest für die Blutzellen. Nur die jungen, gesunden und noch schön flexiblen Erythrozyten schaffen es, sich durch das engmaschige Gewebe der roten Pulpa zu zwängen. Ältere, verformte oder beschädigte Zellen sind einfach zu starr – sie bleiben in diesem Filtersystem hängen und werden gezielt aussortiert.

Der Recyclingprozess alter Blutzellen

Sobald ein altersschwacher Erythrozyt im Filter der Milz stecken bleibt, rücken die Fresszellen an. Diese Spezialisten, die Makrophagen, umschließen die aussortierte Zelle und bauen sie komplett ab. Das ist aber keine simple Entsorgung, sondern ein hocheffizientes Recyclingprogramm. So stellt unser Körper sicher, dass keine wertvollen Rohstoffe verloren gehen.

Besonders faszinierend ist dabei das Recycling von Eisen:

- Die Makrophagen knacken das Hämoglobin der alten roten Blutkörperchen.

- Das darin enthaltene Eisen wird sorgfältig herausgelöst.

- Anschließend wird es an das Transportprotein Transferrin gebunden und macht sich auf den Weg zurück ins Knochenmark.

- Dort steht es direkt wieder für die Produktion von brandneuen, gesunden roten Blutkörperchen zur Verfügung.

Dieser Kreislauf ist ein perfektes Beispiel dafür, wie nachhaltig und clever unser Körper eigentlich arbeitet. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie diese Komponenten durch den Körper transportiert werden, schau dir doch mal unseren Artikel an, der den Blutkreislauf einfach erklärt.

Die Milz filtert unser komplettes Blutvolumen jeden Tag gleich mehrfach. Dabei werden täglich etwa 20 Milliliter an alten roten Blutkörperchen abgebaut und ihre wertvollen Bestandteile wiederverwertet.

Speicherfunktion für Notfälle

Neben der Filterung hat die rote Pulpa noch eine weitere entscheidende Funktion: Sie ist ein Lager für wichtige Blutzellen. Ein erheblicher Teil unserer Blutplättchen (Thrombozyten), die für die Blutgerinnung unverzichtbar sind, wird hier geparkt. Bei einer Verletzung kann die Milz diese Thrombozyten blitzschnell freisetzen, um eine Blutung effektiv zu stoppen.

Zusätzlich lagert die Milz auch eine beträchtliche Menge an Monozyten. In Deutschland kennen wir die Milz zwar hauptsächlich als die Instanz, die überalterte rote Blutkörperchen aussondert, doch sie speichert auch etwa 20 bis 30 % aller Monozyten. Diese Jungs sind die schnelle Einsatztruppe des Immunsystems und können bei Entzündungen oder Gewebeschäden sofort mobilisiert werden. Bei manchen Lebererkrankungen, die bei ca. 15–20 % der Patienten mit fortgeschrittener Zirrhose auftreten, kann sich die Milz sogar vergrößern, um ihre Filterleistung zu verstärken. So sichert die Milz nicht nur die Qualität unseres Blutes, sondern steht gleichzeitig als strategisches Reservoir für den Notfall bereit.

Was bei einer Milzvergrößerung oder Milzentfernung passiert

Nachdem wir uns die beeindruckenden Fähigkeiten der Milz angeschaut haben, wird auch klar, warum eine Störung dieses Organs ernste Konsequenzen haben kann. In der Praxis gibt es vor allem zwei Szenarien, die uns die zentrale Rolle der Milz für unsere Gesundheit ganz deutlich vor Augen führen: die Vergrößerung des Organs und seine komplette Entfernung.

Eine vergrößerte Milz, im Fachjargon Splenomegalie genannt, ist selten das eigentliche Problem. Vielmehr ist sie ein lautes Warnsignal unseres Körpers, das uns zeigt: Hier stimmt etwas nicht. Stell dir deine Milz einfach wie eine Filteranlage vor, die plötzlich massive Überstunden schieben muss. Das passiert zum Beispiel bei heftigen Infektionen wie dem Pfeifferschen Drüsenfieber, bei Lebererkrankungen wie einer Zirrhose oder auch bei bestimmten Blutkrankheiten.

Das Organ schwillt an, weil es verzweifelt versucht, die enorme Last an Krankheitserregern oder kaputten Blutzellen zu bewältigen. Normalerweise ist eine Milz nicht länger als 13 cm – alles, was darüber hinausgeht, gilt als vergrößert und muss umgehend ärztlich abgeklärt werden.

Wenn die Milz entfernt werden muss

Eine Splenektomie, also die operative Entfernung der Milz, ist ein schwerwiegender Eingriff und wird nur dann durchgeführt, wenn es absolut unumgänglich ist. Der häufigste Grund ist eine schwere Verletzung, etwa bei einem Autounfall, die zu einem Milzriss führt. Das kann lebensbedrohliche innere Blutungen auslösen. Aber auch bei manchen Blutkrebsarten oder schweren Erkrankungen des Organs selbst bleibt manchmal keine andere Wahl.

Ohne Milz zu leben, ist grundsätzlich möglich. Andere Organe wie die Leber und das Knochenmark springen ein und übernehmen einen Teil ihrer Aufgaben. Trotzdem hinterlässt der Verlust eine entscheidende Lücke im Immunsystem.

Das Leben ohne Milz bedeutet ein lebenslang höheres Risiko für schwere, oft blitzartig und dramatisch verlaufende bakterielle Infektionen. Dieses gefährliche Phänomen nennen Mediziner das OPSI-Syndrom (Overwhelming Post-Splenectomy Infection), und es kann tödlich enden.

Für Betroffene ändert sich der Alltag daher von Grund auf. Ein lückenloser Schutz ist absolut unerlässlich, um das fehlende Sicherheitsnetz der Milz irgendwie auszugleichen.

Dazu gehören vor allem diese Maßnahmen:

- Lückenloser Impfschutz: Regelmäßige Impfungen gegen Pneumokokken, Meningokokken und Haemophilus influenzae Typ b sind überlebenswichtig. Auch die jährliche Grippeimpfung ist absolute Pflicht.

- Schnelles Handeln bei Fieber: Jedes Fieber über 38 °C ist ein potenzieller Notfall. Das erfordert eine sofortige ärztliche Abklärung und oft auch die vorsorgliche Gabe von Antibiotika.

- Aufklärung und Notfallausweis: Betroffene sollten immer einen Notfallausweis bei sich tragen, der Ärzte und Ersthelfer über die fehlende Milz informiert.

Diese Beispiele machen eindrücklich klar, welche Funktion die Milz als stiller Wächter unserer Gesundheit Tag für Tag erfüllt. Ihr Verlust zeigt uns auf dramatische Weise, wie unglaublich wichtig ihre Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern und für einen gesunden Blutkreislauf wirklich ist.

Die häufigsten Fragen zur Milz – kurz und bündig

Immer wieder tauchen im Alltag Fragen rund um die Milz auf. Wir haben die wichtigsten für dich gesammelt und beantworten sie hier ganz unkompliziert. So hast du schnell einen klaren Überblick, wenn es um die Frage geht: „Welche Funktion hat die Milz eigentlich?“

Kann man ohne Milz leben?

Ja, das geht. Wenn die Milz entfernt werden muss, springen andere Organe in die Bresche – allen voran die Leber und das Knochenmark. Sie sind erstaunlich gut darin, viele ihrer Aufgaben zu übernehmen.

Trotzdem hinterlässt der Verlust eine Lücke im Immunsystem. Ohne die Milz ist der Körper anfälliger für bestimmte, oft rasant verlaufende bakterielle Infektionen. Deshalb sind nach einer Splenektomie (so der Fachbegriff für die Entfernung) lebenslange Vorsichtsmaßnahmen wie regelmäßige Impfungen und bei Fieber sofort zum Arzt zu gehen, absolut entscheidend.

Spürt man Schmerzen in der Milz?

Direkte Schmerzen in der Milz sind extrem selten. Das liegt daran, dass das Organgewebe selbst kaum Schmerzrezeptoren besitzt. Wenn es also im linken Oberbauch zwickt oder drückt, ist das meist ein indirektes, aber wichtiges Warnsignal.

Typischerweise entstehen solche Beschwerden, wenn die Milz stark vergrößert ist (Splenomegalie) und auf ihre eigene Kapsel oder auf Nachbarorgane wie den Magen drückt. Da hinter einer vergrößerten Milz oft eine ernsthafte Erkrankung steckt, solltest du solche Symptome immer ärztlich abklären lassen.

Ein dumpfer Druck oder ein ziehendes Gefühl im linken Oberbauch kann ein Hinweis sein, dass die Milz überlastet ist. Der Schmerz kommt dabei nicht aus dem Organ selbst, sondern vom Druck, den es auf seine Umgebung ausübt.

Was schadet der Milz am meisten?

Einige Dinge können der Milz ordentlich zusetzen und sie vergrößern oder sogar schädigen. Eine gesunde Milz ist im Normalfall unter 13 cm lang. Alles, was darüber hinausgeht, deutet auf eine Überlastung hin.

Zu den häufigsten Übeltätern gehören:

- Heftige Infektionen: Besonders Viruserkrankungen wie das Pfeiffersche Drüsenfieber (Mononukleose) sind bekannt dafür, die Milz stark anschwellen zu lassen.

- Chronische Lebererkrankungen: Bei einer Leberzirrhose staut sich das Blut oft vor der Leber. Dieser Rückstau erhöht den Druck in den Milzgefäßen und lässt das Organ wachsen.

- Blutkrankheiten: Bei bestimmten Leukämie- oder Lymphom-Arten sammeln sich kranke Blutzellen in der Milz an, was sie stark beansprucht.

- Schwere Bauchverletzungen: Ein heftiger Schlag oder ein Unfall kann zu einem Milzriss führen – eine lebensgefährliche innere Blutung, die sofortiges medizinisches Handeln erfordert.

Möchtest du die faszinierende Anatomie der Milz und anderer Organe nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir komplexe medizinische Strukturen in ästhetische Kunstwerke. Entdecke unsere einzigartigen Vintage-Anatomie-Poster und bring die Schönheit des menschlichen Körpers in deine Räume. Schau dir jetzt unsere Kollektionen an und finde dein Lieblingsmotiv.