MRT Bilder Schulter Deuten – Einfach erklärt & verständlich

Ein MRT-Befund der Schulter kann auf den ersten Blick ziemlich einschüchternd wirken, fast so, als würde man versuchen, eine fremde Sprache zu entziffern. Aber keine Sorge, das muss nicht so sein. Der Trick besteht darin, zu verstehen, was diese Bilder eigentlich zeigen: Weichteile wie Sehnen, Muskeln und Knorpel – und das in einer Detailtiefe, die ein normales Röntgenbild niemals erreichen könnte.

Dieser Leitfaden soll dir helfen, die schwarz-weißen Aufnahmen zu verstehen und deinen Befund als das zu sehen, was er ist: eine präzise Landkarte deiner Schulter.

Warum ein MRT bei Schulterschmerzen oft der Schlüssel ist

Wenn du schon länger mit Schulterschmerzen zu kämpfen hast, ist das MRT oft der entscheidende Schritt, um endlich Klarheit zu bekommen. Anders als das Röntgen, das sich hauptsächlich auf die Knochen konzentriert, ermöglicht uns die Magnetresonanztomografie einen tiefen Einblick in die feinen Weichteilstrukturen deines Gelenks. Genau deshalb wird dein Arzt wahrscheinlich genau diese Untersuchung vorschlagen.

Stell dir deine Schulter wie ein ausgeklügeltes System vor: die Sehnen sind wie Seile, die Schleimbeutel wie Polster und die Knochen die tragenden Stützpfeiler. Ein Röntgenbild zeigt dir nur diese Pfeiler. Das MRT hingegen leuchtet jedes einzelne Seil und Polster aus. Das macht es unentbehrlich, wenn es darum geht, die Ursache deiner Schmerzen zu finden, wie zum Beispiel:

- Sehnenrisse: Gerade die Sehnen der Rotatorenmanschette sind oft betroffen.

- Entzündungen: Eine Schleimbeutelentzündung (Bursitis) oder eine Sehnenentzündung (Tendinitis) wird im MRT deutlich sichtbar.

- Knorpelschäden: Ob Abnutzung (Arthrose) oder eine Verletzung des Gelenkknorpels – das MRT liefert präzise Bilder.

- Labrumrisse: Auch Verletzungen an der Gelenklippe (Labrum), die für die Stabilität so wichtig ist, können gut beurteilt werden.

Die überlegene Aussagekraft der MRT-Technologie

Die Magnetresonanztomografie ist ein bildgebendes Verfahren, das komplett ohne potenziell schädliche Röntgenstrahlung auskommt. Stattdessen nutzt sie ein starkes Magnetfeld und Radiowellen, um detailreiche Schnittbilder deines Körpers zu erstellen. Mit dieser Technik lassen sich selbst winzige Veränderungen im Gewebe aufspüren, die mit anderen Methoden unsichtbar bleiben würden.

Dieser klare diagnostische Vorteil hat dazu geführt, dass das MRT in der Medizin immer wichtiger wird. Auch in Deutschland ist die Zahl der Untersuchungen stark gestiegen: Während im Jahr 2009 noch 97 MRT-Scans pro 1.000 Einwohner durchgeführt wurden, waren es 2016 schon 142. Das ist ein Zuwachs von über 70 % und zeigt, welch hohen Stellenwert diese Methode besonders bei Gelenkbeschwerden hat. Mehr zu dieser Entwicklung findest du auf der Seite der Deutschen Röntgengesellschaft.

Bevor wir tiefer in die MRT-Bilder einsteigen, werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie das MRT im Vergleich zu anderen gängigen Verfahren abschneidet.

Bildgebende Verfahren bei Schulterschmerzen im Vergleich

Eine Gegenüberstellung der gängigsten Diagnosemethoden für die Schulter, die deren jeweilige Stärken und Schwächen aufzeigt.

| Verfahren | Was wird dargestellt? | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| MRT (Magnetresonanztomografie) | Weichteile (Sehnen, Muskeln, Knorpel, Bänder), Knochenmark, Flüssigkeiten | Sehr hohe Detailgenauigkeit bei Weichteilen, keine Strahlenbelastung | Relativ teuer, lange Untersuchungsdauer, nicht für Patienten mit Metallimplantaten geeignet |

| Röntgen | Knochen, Verkalkungen | Schnell, kostengünstig, gut für die Darstellung von Frakturen und Arthrose | Weichteile kaum sichtbar, Strahlenbelastung |

| Ultraschall (Sonografie) | Oberflächliche Weichteile (Sehnen, Muskeln, Schleimbeutel) | Schnell, dynamische Untersuchung in Bewegung möglich, keine Strahlenbelastung | Stark von der Erfahrung des Untersuchers abhängig, tiefere Strukturen schwer beurteilbar |

| CT (Computertomografie) | Knochen, komplexe Frakturen | Sehr detaillierte Darstellung von Knochen, schnell | Hohe Strahlenbelastung, Weichteildarstellung schlechter als im MRT |

Wie die Tabelle zeigt, ist keine Methode perfekt für alles. Das MRT ist jedoch unschlagbar, wenn es um eine umfassende Beurteilung der Weichteilstrukturen geht, die bei Schulterschmerzen so oft die Ursache sind.

Was du auf den Bildern wirklich siehst

Du musst kein Radiologe sein, um die Grundlagen eines MRT-Bildes zu verstehen. Oft reicht schon ein Basiswissen über die verschiedenen Grautöne.

Merke: Flüssigkeit – wie sie bei Entzündungen, Ödemen oder in einem Riss auftritt – erscheint auf den wichtigen T2-gewichteten Bildern meist hell bis weiß. Gesunde Strukturen wie Sehnen, Muskeln oder Knochen sind dagegen eher dunkel bis grau.

Wenn du also einen hellen Fleck in einer ansonsten dunklen Sehne siehst, kann das ein wichtiger Hinweis auf eine Verletzung sein. Allein dieses Wissen hilft dir schon, den schriftlichen Befund deines Arztes viel besser nachzuvollziehen. Die abstrakten Bilder werden so zu einer verständlichen, visuellen Geschichte über den Zustand deiner Schulter.

Die verschiedenen MRT-Ansichten und ihre Bedeutung

Wer zum ersten Mal durch eine MRT-Serie der Schulter scrollt, fühlt sich oft erschlagen. Eine Flut von Graustufenbildern, die auf den ersten Blick chaotisch wirken. Aber dahinter steckt ein klares System. Jedes einzelne Bild ist wie eine hauchdünne Scheibe deiner Schulter, aufgenommen aus einem ganz bestimmten Winkel. Um MRT Bilder deiner Schulter richtig zu deuten, musst du also zuerst lernen, aus welcher Perspektive du gerade auf das Gelenk schaust.

Diese unterschiedlichen Perspektiven, in der Fachsprache als Ebenen bezeichnet, sind entscheidend, um eine komplexe, dreidimensionale Struktur wie die Schulter lückenlos zu analysieren. Stell es dir so vor, als würdest du einen Apfel zerlegen: Du kannst ihn von oben nach unten, von vorn nach hinten oder von links nach rechts schneiden, um wirklich jede Stelle zu inspizieren.

Die drei grundlegenden Bildebenen

In der Radiologie arbeiten wir standardmäßig mit drei Schnittebenen. Jede Ebene liefert einen einzigartigen Blickwinkel und ist für die Beurteilung bestimmter Strukturen mal mehr, mal weniger gut geeignet.

- Koronare Ebene (frontal): Diese Ansicht ist quasi der Frontalblick auf die Schulter. Sie ist absolut Gold wert, um die Supraspinatussehne – einer der Top-Kandidaten für Verletzungen der Rotatorenmanschette – in ihrem gesamten Verlauf unter dem Schulterdach (Akromion) zu verfolgen.

- Sagittale Ebene (seitlich): Hier schaust du von der Seite ins Gelenk. Diese Ebene ist perfekt, um die Muskelbäuche der Rotatorenmanschette zu beurteilen. Man sieht sofort, ob die Muskulatur kräftig und gesund ist oder ob bereits eine Atrophie (Muskelschwund) vorliegt.

- Axiale Ebene (transversal): Das ist der Querschnitt, so als würdest du von oben in die Schulter hineinsehen. Diese Perspektive ist unschlagbar für die Beurteilung der langen Bizepssehne in ihrer knöchernen Führungsrinne und der Gelenklippe (Labrum), sowohl vorne als auch hinten.

Erst das Zusammenspiel dieser drei Ebenen erlaubt es uns, eine Pathologie wie einen Sehnenriss aus allen Winkeln zu betrachten und seine genaue Größe und Lokalisation zu bestimmen.

T1, T2 und PD – die „Farbfilter“ des MRT

Neben den Schnittebenen spielen die sogenannten Sequenzen, also die Bildgewichtungen, eine zentrale Rolle. Man kann sie sich wie unterschiedliche Filter in der Fotografie vorstellen, die bestimmte Gewebearten gezielt hervorheben. Die drei wichtigsten sind T1, T2 und die Protonendichte-Wichtung (PD).

Denk an ein Landschaftsfoto: Ein Filter betont das satte Grün der Wiesen, ein anderer das tiefe Blau des Himmels. Genau so funktionieren MRT-Sequenzen mit unserem Körpergewebe.

Mein Tipp aus der Praxis: Halte immer Ausschau nach Flüssigkeit! Auf T2-gewichteten Bildern leuchtet Flüssigkeit hellweiß. Und da Entzündungen, Ödeme oder Risse fast immer mit vermehrter Flüssigkeit einhergehen, ist die T2-Sequenz unser wichtigster „Pathologie-Detektor“.

Schauen wir uns mal an, was die einzelnen Sequenzen genau leisten.

Die spezifischen Rollen der MRT-Sequenzen

Jede Sequenz hat ihre ganz eigenen Stärken. Deswegen werden bei einer Untersuchung auch immer mehrere verschiedene aufgenommen – nur so ergibt sich am Ende ein rundes, diagnostisch verwertbares Bild.

T1-gewichtete Bilder:

Das ist der Anatomie-Atlas unter den Sequenzen. Fettgewebe stellt sich hier sehr hell dar, Flüssigkeit hingegen dunkel. Das erzeugt einen fantastischen Kontrast, um die Konturen von Muskeln, Sehnen und Knochen scharf abzugrenzen. Perfekt für den ersten anatomischen Überblick.

T2-gewichtete Bilder:

Wie schon erwähnt, ist das unsere „Pathologie-Sequenz“. Alles, was wässrig ist, schreit uns hier quasi an: Gelenkergüsse, eine Schleimbeutelentzündung (Bursitis) oder die Flüssigkeit in einem Sehnenriss leuchten hell auf. Oft wird hier zusätzlich das Fettsignal unterdrückt (T2-FS), damit die krankhaften, hellen Signale noch deutlicher hervortreten und nicht im hellen Fettgewebe untergehen.

PD-gewichtete Bilder (Protonendichte):

Die PD-Sequenz ist ein eleganter Kompromiss. Sie liefert eine exzellente anatomische Detailtreue, fast wie die T1-Wichtung, kann aber gleichzeitig Flüssigkeit heller darstellen. Sie ist besonders stark, wenn es um feine Strukturen wie den Gelenkknorpel oder kleine Risse im Labrum geht.

Dieses Grundverständnis für die Ebenen und Sequenzen ist der erste und wichtigste Schritt, um die Sprache der MRT Bilder deiner Schulter zu deuten. So werden aus den verwirrenden Graustufenbildern eine logische Landkarte, auf der du ganz gezielt nach Befunden suchen kannst.

Die Anatomie Ihrer Schulter auf MRT-Bildern erkennen

Um ein MRT der Schulter wirklich zu verstehen, brauchen Sie eine Art anatomische Landkarte im Kopf. Wir lassen die trockenen Lehrbuchzeichnungen aber mal beiseite und konzentrieren uns darauf, wie die Strukturen im MRT tatsächlich aussehen – also in den Graustufen auf Ihrem Bildschirm. Ziel ist ja nicht, dass Sie Ihre eigene Diagnose stellen, sondern dass Sie die Logik hinter dem ärztlichen Befund nachvollziehen können.

Fangen wir bei den Knochen an. Sie sind unsere wichtigsten Orientierungspunkte, von denen aus wir uns zu den Weichteilen vorarbeiten, die ja meistens die eigentlichen Probleme machen. Im MRT selbst sind Knochen meist dunkel, da sie wenig Wasser enthalten.

Diese anatomische Abbildung verschafft einen ersten Überblick über die knöchernen Hauptdarsteller im Schultergelenk.

Auf Ihren MRT-Aufnahmen werden Sie diese Akteure relativ leicht wiederfinden. Das gibt Ihnen die nötige Orientierung, wenn Sie sich durch die verschiedenen Bildebenen klicken.

Die knöchernen Orientierungspunkte

Obwohl man im MRT auch Knochenbrüche sehen kann, liegt der Fokus meistens woanders. Die Knochen geben uns aber den Rahmen vor und helfen uns, alles andere zu lokalisieren.

- Humeruskopf (Oberarmkopf): Das ist die große Kugel, der „Ball“ im Gelenk. Den findet man eigentlich immer sofort.

- Glenoid (Gelenkpfanne): Die eher flache „Fassung“ am Schulterblatt, in der sich der Humeruskopf bewegt. Ihre Form ist absolut entscheidend für die Stabilität des Gelenks.

- Akromion (Schulterdach): Ein knöcherner Vorsprung, der wie ein Dach über dem Gelenk thront. Der enge Spalt direkt darunter – der subakromiale Raum – ist eine klassische Problemzone und oft der Schauplatz eines Impingement-Syndroms.

Sobald Sie diese drei knöchernen Landmarken im Blick haben, ist es schon viel leichter, die Weichteile aufzuspüren, die oft für die Schmerzen verantwortlich sind.

Die Weichteile im Fokus: die Rotatorenmanschette

Jetzt kommen wir zum Herzstück der Schulter-MRT. Die Weichteile, allen voran die Sehnen der Rotatorenmanschette, sind der häufigste Grund für einen Besuch beim Orthopäden. Gesunde Sehnen erkennen Sie im MRT als gleichmäßige, dunkle (also signalarme) Bänder.

Die Rotatorenmanschette – das sind vier Muskeln mit ihren Sehnen, die den Oberarmkopf wie eine Kappe umfassen. Sie sorgen dafür, dass wir den Arm bewegen und stabil halten können.

Ein gesunder Sehnenansatz am Knochen ist scharf und klar abgegrenzt. Sehen Sie dort unscharfe, ausgefranste Ränder oder helle Signale, kann das schon auf eine Reizung oder einen beginnenden Schaden hindeuten.

Gehen Sie hier am besten systematisch vor. Statt wahllos nach Auffälligkeiten zu suchen, nehmen Sie sich jede Sehne einzeln vor und verfolgen Sie ihren Verlauf durch die Bildstapel.

Identifikation der vier zentralen Sehnen

Jede dieser Sehnen hat ihre eigene Position und Aufgabe. Mit ein bisschen Übung lernen Sie schnell, sie auf den verschiedenen MRT-Ebenen zu unterscheiden.

- Supraspinatussehne: Sie verläuft oben über dem Humeruskopf, direkt unter dem Akromion. Das ist die Sehne, die mit Abstand am häufigsten von Rissen betroffen ist, einfach weil sie in diesem engen Raum schnell mal eingeklemmt wird. Man sieht sie am besten in den koronalen (frontalen) und sagittalen (seitlichen) Schnitten.

- Infraspinatussehne: Diese Sehne setzt hinten am Humeruskopf an und ist für die Außenrotation des Arms zuständig. Schauen Sie sich dafür am besten die axialen (Querschnitt) und sagittalen Bilder an.

- Teres minor-Sehne: Sie verläuft direkt unter der Infraspinatussehne und hilft bei der Außenrotation. Verletzungen sind hier deutlich seltener.

- Subscapularissehne: Das ist die kräftige Sehne an der Vorderseite, die für die Innenrotation sorgt. Um sie zu beurteilen, ist die axiale Ebene perfekt.

Weitere wichtige Strukturen

Neben der Rotatorenmanschette tauchen im Befundbericht oft noch zwei weitere Kandidaten auf, die man kennen sollte.

- Lange Bizepssehne (LBS): Diese Sehne läuft in einer kleinen knöchernen Rinne an der Vorderseite des Oberarmkopfes entlang und zieht dann direkt ins Gelenk. Entzündungen (Tendinitis) oder eine Instabilität dieser Sehne sind häufige Schmerzursachen.

- Labrum (Gelenklippe): Stellen Sie sich das Labrum wie einen Dichtungsring aus Faserknorpel vor. Er sitzt auf der flachen Gelenkpfanne und vertieft sie, was die Stabilität enorm erhöht. Labrumrisse, oft als SLAP-Läsion bekannt, sieht man häufig bei Überkopfsportlern oder nach einer Schulterluxation.

Die Fähigkeit, diese anatomischen Strukturen zu erkennen, ist die Grundlage, um Pathologien zu verstehen. Falls Sie tiefer in die Methodik eintauchen wollen, wie Radiologen systematisch vorgehen, finden Sie in unserem Leitfaden, wie man MRT-Bilder auswerten kann, weiterführende Einblicke. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie typische Verletzungen dieser Strukturen im MRT dann konkret aussehen.

Häufige Verletzungen und Abnutzungserscheinungen deuten

Okay, die Anatomie sitzt. Jetzt kommt der wirklich spannende Teil: Wir schauen uns an, wie typische Probleme und Verletzungen im MRT aussehen. Wenn Radiologen MRT-Bilder der Schulter deuten, halten sie Ausschau nach ganz bestimmten visuellen Hinweisen, die auf eine Pathologie hindeuten. Das sind meist Abweichungen von der Norm – helle Signale, wo eigentlich keine sein sollten, oder Risse in Strukturen, die intakt sein müssten.

Wir übersetzen jetzt die gängigsten Befunde in eine verständliche Sprache. Damit wird schnell klar, was Begriffe wie „Tendinose“, „Partialruptur“ oder „Bursitis“ auf deinen Bildern wirklich bedeuten.

Rotatorenmanschettenrisse erkennen und verstehen

Die mit Abstand häufigste Verletzung, die man in einem Schulter-MRT findet, ist ein Riss der Rotatorenmanschette. Meistens erwischt es dabei die Supraspinatussehne. Aber Achtung: Ein Riss ist nicht gleich ein Riss. Zwischen einer leichten Abnutzung und einem kompletten Sehnenabriss liegen Welten.

- Tendinose: Stell dir das als eine Art „Materialermüdung“ der Sehne vor, eine degenerative Veränderung. Im MRT zeigt sich das durch eine verdickte Sehne, oft mit einem leicht erhöhten, gräulichen Signal im Inneren. Eine klare Lücke oder Flüssigkeit ist hier aber noch nicht zu sehen.

- Teilruptur (Partialruptur): Jetzt ist die Sehne tatsächlich eingerissen, aber eben nicht vollständig durch. Denk an ein Seil, bei dem schon einige Fasern gerissen sind, das aber im Großen und Ganzen noch zusammenhält. Im MRT siehst du hier eine helle, flüssigkeitsgefüllte Linie (auf T2-Bildern), die aber nicht durch die gesamte Dicke der Sehne geht.

- Komplette Ruptur: Hier ist die Sehne komplett vom Knochen abgerissen. Du erkennst eine klare Lücke, die sich mit heller Flüssigkeit gefüllt hat. Oft zieht sich die Sehne durch den Muskelzug auch ein Stück zurück (eine sogenannte Retraktion). Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für die weitere Therapieplanung.

Ein wichtiger Punkt aus der Praxis: Nicht jeder Riss tut weh. Besonders kleinere, degenerative Risse finden sich bei über 20 % der über 60-Jährigen, die absolut keine Schulterprobleme haben. Der MRT-Befund muss also immer mit deinen tatsächlichen Symptomen abgeglichen werden.

Entzündungen und das Impingement-Syndrom

Ein weiterer Dauerbrenner ist das sogenannte Impingement-Syndrom. Dabei werden Sehnen oder Schleimbeutel schmerzhaft unter dem Schulterdach eingeklemmt. Das MRT ist fantastisch darin, die genauen Ursachen dafür aufzudecken.

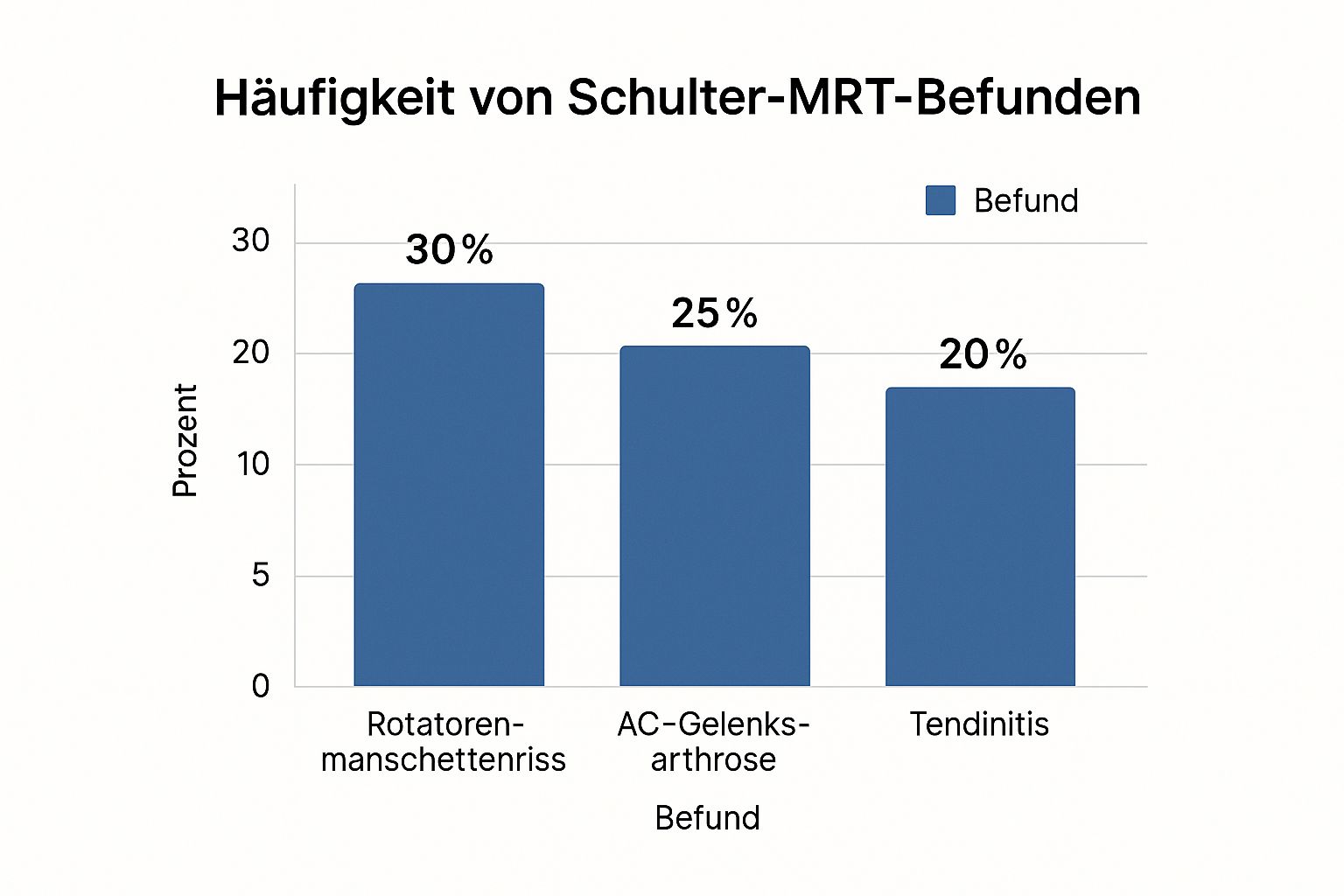

Diese Infografik gibt einen schnellen Überblick, welche Befunde in einem Schulter-MRT am häufigsten auftauchen.

Wie du siehst, führen Rotatorenmanschettenrisse, die AC-Gelenksarthrose und Sehnenentzündungen die Liste klar an.

Bursitis subacromialis:

Der Schleimbeutel unter dem Akromion (die Bursa) ist quasi das Gleitlager der Schulter. Ist er entzündet, schwillt er an und füllt sich mit Flüssigkeit. Im MRT erkennst du das sofort an einer deutlichen, hellen, flüssigkeitsgefüllten Struktur, die den ohnehin schon knappen Raum noch enger macht.

Knöcherne Anbauten (Osteophyten):

Manchmal bildet der Körper kleine Knochensporne am Akromion oder am AC-Gelenk (Schultereckgelenk). Diese Osteophyten können die darunterliegende Supraspinatussehne bei jeder Armhebung reizen oder sie im schlimmsten Fall regelrecht aufscheuern. Auf den MRT-Bildern sind diese knöchernen Auswüchse sehr gut zu erkennen.

Tendinitis der langen Bizepssehne:

Auch die lange Bizepssehne kann sich entzünden, was sich meist durch eine Flüssigkeitsansammlung in ihrer Sehnenscheide zeigt. Auf den axialen Bildern sieht man dann einen hellen „Ring“ um die sonst dunkle Sehne. Solche Entzündungen entstehen oft durch Überlastung, weshalb gezielte Übungen zur Stärkung der umliegenden Muskulatur im Schulter-Nacken-Bereich in der Therapie und Prävention eine entscheidende Rolle spielen.

Arthrose und Knorpelschäden

Abnutzungserscheinungen am Gelenkknorpel – also Arthrose – sind ebenfalls ein häufiger Befund, allen voran im Schultereckgelenk (AC-Gelenk).

- AC-Gelenksarthrose: Hier siehst du eine Verschmälerung des Gelenkspalts, oft Knochenanbauten (Osteophyten) und manchmal auch ein Knochenmarködem. Das ist ein helles Signal im Knochen direkt unter dem Gelenk, das eine akute Reizung anzeigt.

- Omarthrose (Arthrose des Hauptgelenks): Diese Form ist seltener, aber oft schwerwiegender. Hier ist der Knorpel am Humeruskopf oder an der Gelenkpfanne (Glenoid) abgenutzt. Im MRT zeigt sich das durch einen verschmälerten Gelenkspalt und eine unregelmäßige Knorpeloberfläche. In fortgeschrittenen Stadien reibt dann Knochen auf Knochen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten visuellen Hinweise für die häufigsten Pathologien noch einmal übersichtlich zusammen.

Typische MRT-Zeichen für häufige Schultererkrankungen

Eine Übersicht der visuellen Merkmale im MRT, die auf spezifische Probleme in der Schulter hindeuten.

| Erkrankung | Typische MRT-Zeichen | Beste Sequenz zur Beurteilung |

|---|---|---|

| Rotatorenmanschettenruptur | Helles Flüssigkeitssignal (T2), das die Sehne unterbricht (partiell oder komplett), Sehnenretraktion, Muskelatrophie | T2-fs (fettgesättigt) in koronaler und sagittaler Ebene |

| Impingement-Syndrom | Bursitis subacromialis (helle Flüssigkeit), Osteophyten am Akromion, Tendinose der Supraspinatussehne | T2-fs koronal, T1 sagittal für knöcherne Strukturen |

| AC-Gelenksarthrose | Verschmälerter Gelenkspalt, Osteophyten, subchondrale Zysten, Knochenmarködem (hell in T2) | T1 und T2-fs koronal |

| Tendinitis der langen Bizepssehne | Flüssigkeit (hell in T2) in der Sehnenscheide, die die Sehne umgibt ("Halo-Zeichen") | T2-fs axial |

| Labrumriss (z. B. SLAP-Läsion) | Helle Flüssigkeitslinie, die in das dunkle, dreieckige Labrumgewebe eindringt | MR-Arthrographie, T2-fs in koronaler und sagittaler Ebene |

Wenn du diese typischen Zeichen erkennst, hilft dir das enorm dabei, deinen schriftlichen Befund nachzuvollziehen. Du kannst die beschriebenen Pathologien jetzt mit den visuellen Hinweisen auf deinen eigenen Bildern abgleichen und bekommst so ein viel tieferes Verständnis für den Zustand deiner Schulter.

Den radiologischen Befundbericht entschlüsseln

Nachdem die Bilder im Kasten sind, wartet oft die größte Hürde: der schriftliche Befund des Radiologen. Ein Dokument, das für viele wie eine Geheimsprache wirkt, vollgestopft mit Fachbegriffen. Aber keine Panik! Mit dem richtigen Vokabular an der Hand verliert der Bericht schnell seinen Schrecken.

Es geht hier nicht darum, die Diagnose anzuzweifeln. Vielmehr sollst du in die Lage versetzt werden, sie wirklich zu verstehen. Ein gut informierter Patient kann im Arztgespräch die richtigen Fragen stellen und nachvollziehen, warum eine bestimmte Therapie vorgeschlagen wird.

Das Vokabular des Radiologen verstehen

Ein Befundbericht hat meistens einen klaren, systematischen Aufbau. Zuerst kommen ein paar technische Details zur Untersuchung, dann die anatomische Beschreibung und ganz am Ende die zusammenfassende Beurteilung. Wir schauen uns jetzt die Begriffe an, die dir im beschreibenden Hauptteil begegnen werden.

Mein Tipp aus der Praxis: Lies immer zuerst die „Beurteilung“ oder das „Fazit“ am Schluss. Hier fasst der Radiologe die wichtigsten Ergebnisse in zwei, drei Sätzen zusammen. Das verschafft dir einen schnellen Überblick, bevor du dich in die Details vergräbst.

Hier sind einige der häufigsten Formulierungen und was sie wirklich bedeuten:

- Signalalteration / Signalanhebung: Ein echter Klassiker und erst mal sehr unspezifisch. Es bedeutet schlicht, dass das Gewebe auf dem MRT-Bild anders – meist heller – aussieht als erwartet. Die Ursachen dafür sind vielfältig: eine Entzündung, degenerative Abnutzung, eine alte Narbe oder eben auch ein Riss.

- Geringer Gelenkerguss: Ein bisschen Flüssigkeit ist in jedem Gelenk normal, sie schmiert die Gelenkflächen. „Geringer Erguss“ heißt nur, es ist etwas mehr als üblich. Das ist oft ein unspezifisches Zeichen für eine Reizung oder einen entzündlichen Prozess im Gelenk.

- Degenerative Veränderungen: Das ist der Sammelbegriff für ganz normale, alters- und verschleißbedingte Spuren. Dazu gehören kleine Knochenanbauten (Osteophyten), ein dünner werdender Knorpel oder eine strukturelle Veränderung der Sehne (Tendinose).

Was bedeuten die zentralen Diagnosen?

Wenn es konkreter wird, fallen oft Begriffe, die direkt auf ein Krankheitsbild hindeuten. Diese Schlüsselwörter zu kennen, ist entscheidend, um die MRT Bilder deiner Schulter korrekt zu deuten.

Subakromiale Enge / Impingement:

Diese Formulierung ist ein Hinweis darauf, dass der Raum unter dem Schulterdach (subakromial) knapp wird. Das kann an einem Knochensporn liegen, einer verdickten Sehne oder einem gereizten Schleimbeutel. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Strukturen werden bei Bewegung schmerzhaft eingeklemmt.

Tendinose / Tendinopathie:

Beide Begriffe beschreiben eine degenerative, also verschleißbedingte Erkrankung einer Sehne. Stell dir die Sehne als ein Bündel aus Fasern vor, das langsam an Qualität verliert. Sie ist oft verdickt und strukturell verändert, aber es liegt noch keine akute Entzündung oder gar ein kompletter Riss vor.

Partialruptur / Teilruptur:

Jetzt wird es ernster: Eine Sehne ist angerissen, aber nicht vollständig durchtrennt. Ein Teil der Fasern ist gerissen, aber die Verbindung zwischen Muskel und Knochen ist noch intakt.

Transmurale Ruptur:

Das ist die Steigerung. Hier geht ein Riss durch die gesamte Dicke der Sehne hindurch. Oft wird dann noch die Retraktion beschrieben, also wie weit sich das abgerissene Sehnenende bereits vom Knochen zurückgezogen hat.

Obwohl das MRT in Deutschland eine zentrale Rolle spielt, ist es nicht die einzige Option. Die DEGUM (Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) betont, dass der Ultraschall bei Verdacht auf eine Rotatorenmanschettenruptur zunehmend als gleichwertig oder sogar überlegen angesehen wird. Erfahre mehr über die Diagnose ohne lange Wartezeit und warum diese Methode noch nicht überall zum Standard gehört.

Glossar der wichtigsten Fachbegriffe

Hier ist ein Spickzettel für die Hosentasche, der die häufigsten Begriffe aus einem Schulter-MRT-Befund kurz und knackig erklärt.

| Begriff | Einfache Erklärung |

|---|---|

| Arthrose | Gelenkverschleiß, bei dem der Knorpel aufgerieben und abgenutzt ist. |

| Bursitis | Eine schmerzhafte Entzündung eines Schleimbeutels. |

| Chondropathie | Ein Knorpelschaden, oft die Vorstufe einer Arthrose. |

| Labrumläsion | Ein Riss in der Gelenklippe (Labrum), die das Schultergelenk stabilisiert. |

| Knochenmarködem | Flüssigkeit im Knochen. Oft ein Zeichen für eine akute Überlastung, Entzündung oder einen unbemerkten Knochenbruch („bone bruise“). |

| Osteophyt | Ein knöcherner Anbau (Knochensporn), der sich meist als Reaktion auf eine Arthrose bildet. |

| Tendinitis | Die akute Entzündung einer Sehne. |

Mit diesem Vokabular bist du bestens gerüstet, um deinen Befund zu verstehen und mit deinem Arzt auf Augenhöhe zu sprechen. Bei funktionellen Problemen, die sich nicht immer im MRT zeigen, können aber auch andere Maßnahmen helfen. In unserem Ratgeber zum Schulter tapen findest du eine Anleitung, wie du deine Schulter bei bestimmten Beschwerden selbst unterstützen kannst.

Die häufigsten Fragen zum Schulter-MRT aus der Praxis

Du hast dich jetzt durch die Anatomie, Sequenzen und typischen Pathologien gearbeitet. Super! Aber oft bleiben ja die ganz praktischen Fragen, die einem im Kopf herumschwirren, wenn man den Befund in der Hand hält. Genau die wollen wir hier klären – kurz, bündig und ohne Fachchinesisch.

Kann ich einen Sehnenriss auf dem MRT-Bild selbst erkennen?

Ganz klar: Mit etwas Übung kannst du lernen, die typischen Anzeichen eines Risses zu entdecken. Ein guter Trick ist, auf den T2-gewichteten Bildern nach hellen Signalen zu suchen, die in einer sonst dunklen, gleichmäßigen Sehne auftauchen. Diese hellen Stellen sind nichts anderes als Flüssigkeit, die sich in einem Riss ansammelt.

Stell dir eine gesunde Sehne einfach wie ein straffes, schwarzes Gummiband vor. Ein Riss wäre dann wie eine leuchtend weiße Kerbe oder sogar eine komplette Lücke in diesem Band.

Aber Achtung, ganz wichtig: Die endgültige Diagnose gehört immer in die Hände eines erfahrenen Radiologen oder Orthopäden. Es gibt Fallstricke! Eine Tendinose (also eine Abnutzung der Sehne) oder sogar harmlose Schleimhautfalten können verdammt ähnlich aussehen und schnell zu falschen Schlüssen führen.

Warum wird bei meinem MRT Kontrastmittel gespritzt?

Kontrastmittel ist keine Standardprozedur bei jedem Schulter-MRT. Es kommt eigentlich nur dann ins Spiel, wenn dein Arzt eine ganz bestimmte Frage hat, die sich ohne das Mittel nur schwer oder gar nicht beantworten lässt. Das Mittel wird dir dabei einfach in eine Vene am Arm gegeben.

Die häufigsten Gründe sind ziemlich spezifisch:

- Entzündungen aufspüren: Kontrastmittel liebt gut durchblutetes, entzündetes Gewebe. Es reichert sich dort an und bringt aktive Entzündungsherde, zum Beispiel an der Gelenkinnenhaut, auf den Bildern förmlich zum Leuchten.

- Tumore oder Abszesse abgrenzen: Auch hier ist das Kontrastmittel Gold wert. Es hilft dabei, krankes von gesundem Gewebe zu unterscheiden, weil es sich in beiden unterschiedlich stark ansammelt.

- Die MR-Arthrographie: Das ist eine Spezialuntersuchung. Hier wird das Kontrastmittel direkt ins Schultergelenk gespritzt. Das „plustert“ das Gelenk ein wenig auf. Dadurch werden selbst feinste Risse, zum Beispiel im Labrum (Stichwort SLAP-Läsion), plötzlich glasklar sichtbar, weil die Kontrastflüssigkeit hineinläuft.

Ob der zusätzliche Aufwand gerechtfertigt ist, entscheidet dein Arzt immer anhand deiner Symptome und der klinischen Untersuchung.

Im Befund steht „degenerative Veränderungen“ – was heißt das?

Keine Panik, das ist einer der häufigsten Sätze in radiologischen Befunden überhaupt. Im Grunde beschreibt er ganz normale Abnutzungserscheinungen, die durch Alter oder Belastung entstehen. Es ist ein Sammelbegriff für viele kleine Veränderungen, die nicht sofort bedeuten, dass etwas Schlimmes im Gange ist.

Was kann das konkret sein?

- Der Gelenkknorpel ist vielleicht ein bisschen dünner geworden.

- Am Gelenkrand haben sich winzige knöcherne Anbauten (Osteophyten) gebildet.

- Eine Sehne zeigt eine veränderte Struktur (Tendinose) und wirkt dadurch etwas dicker oder heller.

Das Entscheidende ist: Solche Veränderungen hat fast jeder Mensch ab einem gewissen Alter, auch wenn er kerngesund ist und null Schmerzen hat. Sie sind also nicht automatisch der Grund für deine Beschwerden. Der Befund muss immer zusammen mit deinen Symptomen betrachtet werden.

Mein MRT ist unauffällig, aber ich habe trotzdem Schmerzen. Was jetzt?

Das ist eine unglaublich frustrierende Situation, die aber gar nicht so selten vorkommt. Ein MRT ist ein fantastisches Werkzeug, um kaputte Strukturen zu zeigen – Risse, Brüche, Arthrose. Aber es kann eben nicht alles. Schmerz ist komplex und die Ursache ist nicht immer ein sichtbarer Schaden.

Wenn dein MRT-Befund „sauber“ ist, muss man in andere Richtungen denken:

- Funktionelle Probleme: Oft liegt die Ursache in muskulären Ungleichgewichten, einer schlechten Haltung oder einer gestörten Ansteuerung der Schultermuskulatur. So etwas führt zu Überlastung und Schmerz, ist aber auf einem statischen MRT-Bild schlicht nicht zu sehen.

- Ausstrahlende Schmerzen: Manchmal kommt der Schmerz gar nicht aus der Schulter, sondern wird von der Halswirbelsäule dorthin „geschickt“. Am Schultergelenk selbst ist dann alles in Ordnung.

- Beginnende Überlastung: Eine leichte, frühe Reizung von Sehnen oder Muskeln zeigt sich nicht immer sofort mit einem klaren Signal im MRT.

In so einem Fall ist die klinische Untersuchung durch einen erfahrenen Orthopäden oder Physiotherapeuten der Schlüssel. Spezielle Funktionstests und eine genaue Analyse deiner Bewegungsmuster bringen die wahre Ursache dann oft ans Licht.

Wie teuer ist ein MRT der Schulter eigentlich?

Eine berechtigte Frage. Wenn du die Untersuchung als Selbstzahler durchführen lässt, musst du in Deutschland mit Kosten von etwa 249 Euro für eine circa 20-minütige Untersuchung rechnen. Die Preise können natürlich je nach Praxis und Stadt etwas schwanken. Bist du gesetzlich versichert und die Untersuchung ist medizinisch notwendig, übernimmt die Kasse die Kosten. Privatpatienten haben oft andere Abrechnungssätze. Mehr Details zur Preisgestaltung findest du zum Beispiel in dieser Kostenerhebung für MRT-Untersuchungen.

Wir hoffen, dieser Leitfaden hat dir geholfen, etwas mehr Licht ins Dunkel deiner MRT-Bilder zu bringen. Wenn du die Komplexität und Schönheit der menschlichen Anatomie genauso faszinierend findest wie wir, dann schau dir doch mal die kunstvollen und wissenschaftlich fundierten Anatomie-Poster bei Animus Medicus an. Perfekt, um medizinisches Wissen in ein ästhetisches Highlight für deine Praxis, dein Büro oder dein Zuhause zu verwandeln.

Entdecke jetzt die anatomischen Kunstwerke auf https://animus-medicus.de