Aufbau der Harnblase verständlich erklärt

Man mag meinen, die Harnblase sei nur ein simpler Sammelbehälter. Aber weit gefehlt! In Wirklichkeit haben wir es hier mit einem faszinierenden und hoch spezialisierten Organ zu tun. Ihr Aufbau ist ein echtes Meisterwerk der Natur, ein Zusammenspiel aus perfekt aufeinander abgestimmten Gewebeschichten. Im Grunde besteht dieses dehnbare Hohlorgan aus einer schützenden inneren Schleimhaut (dem Urothel), einer kräftigen, dreilagigen Muskelschicht (dem Musculus detrusor) und einer äußeren Hülle aus Bindegewebe. Genau diese Struktur macht es möglich, dass die Blase Urin sicher speichern und dann kontrolliert wieder abgeben kann.

Was die Harnblase so besonders macht

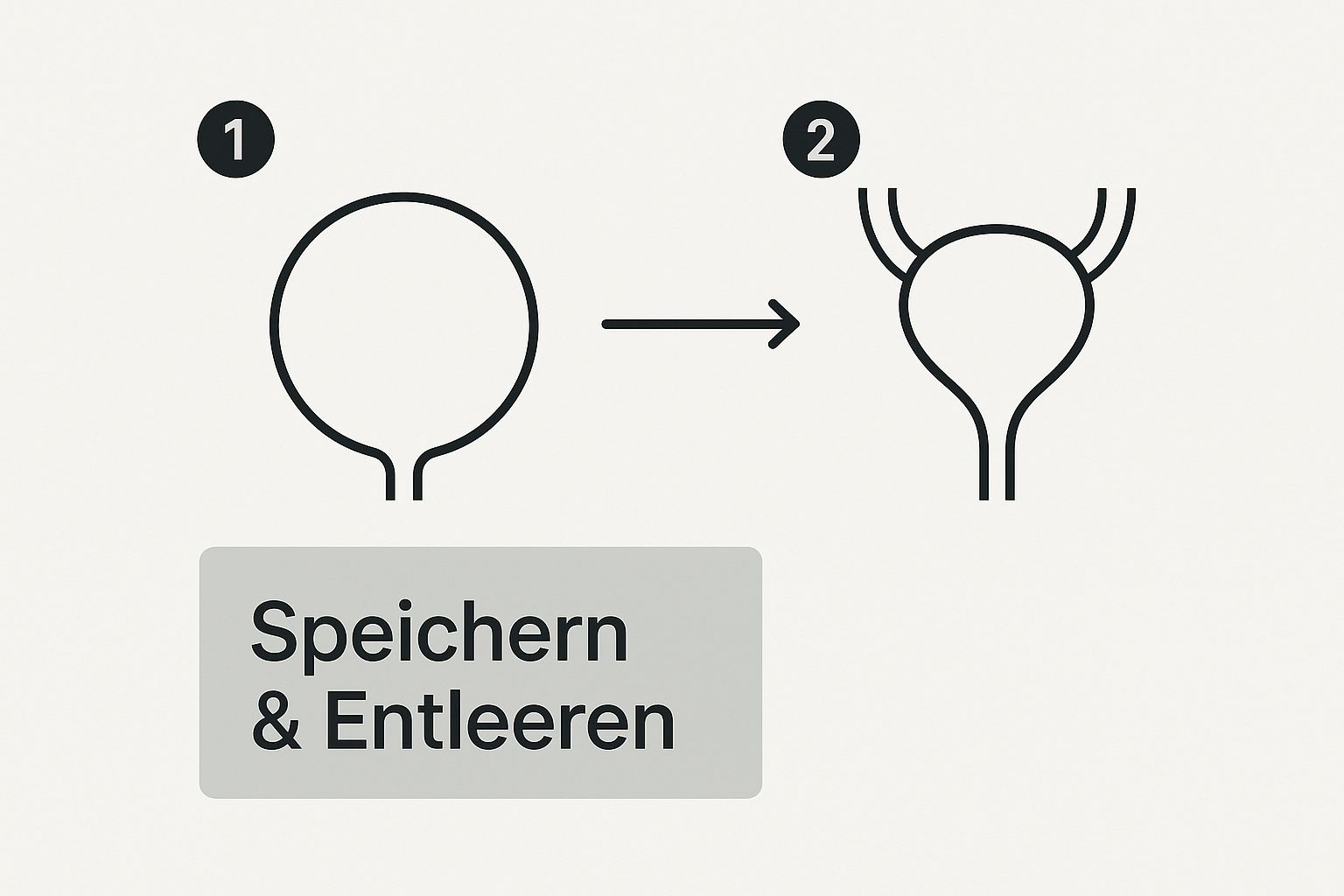

Stellen Sie sich die Blase weniger als passiven Tank, sondern eher als einen cleveren, dehnbaren Ballon mit intelligenten Ventilen vor. Sie ist ein dynamisches Organ, das eine absolut entscheidende Rolle für unser tägliches Wohlbefinden spielt. Ihre Hauptaufgaben sind klar definiert: das Speichern und das kontrollierte Entleeren von Urin. Werfen wir einen genaueren Blick auf ihren Aufbau, ist das der erste Schritt, um zu verstehen, wie beeindruckend sie eigentlich funktioniert.

Ein Organ mit zwei Hauptaufgaben

Die Harnblase meistert einen ständigen Wechsel zwischen zwei völlig gegensätzlichen Zuständen: der Speicherphase und der Entleerungsphase. Ihr Aufbau ist perfekt an diese Doppelrolle angepasst.

- Sichere Speicherung: Während sich die Blase füllt, muss ihre Wand extrem dehnbar sein, ohne dass der Druck im Inneren gefährlich ansteigt. Gleichzeitig sorgen die Schließmuskeln dafür, dass alles dicht hält.

- Kontrollierte Entleerung: Wenn es Zeit ist, zur Toilette zu gehen, passiert das Gegenteil. Der kräftige Blasenmuskel zieht sich zusammen, während sich die Schließmuskeln gezielt entspannen.

Dieser perfekt koordinierte Ablauf bewahrt uns nicht nur vor unangenehmem Harnverlust, sondern schützt auch unsere empfindlichen Nieren vor einem gefährlichen Rückstau des Urins.

Die Harnblase eines Erwachsenen kann im Schnitt 300 bis 500 Milliliter Urin fassen, bevor ein starker Harndrang einsetzt. Ihre Wanddicke verändert sich dabei dramatisch: Im leeren Zustand ist sie etwa 5 bis 7 Millimeter dick, dehnt sich aber bei maximaler Füllung auf dünne 1,5 bis 2 Millimeter aus.

Warum der Aufbau der Harnblase wichtig ist

Die Anatomie der Blase zu verstehen, ist keineswegs nur für Medizinstudierende interessant. Es hilft uns allen, die Signale unseres Körpers besser zu deuten. So begreifen wir leichter, was bei häufigen Problemen wie Harnwegsinfekten oder einer Reizblase eigentlich im Körper passiert. Leider ist die Blase aber auch anfällig für ernste Erkrankungen. In Deutschland erhalten jährlich etwa 17.130 Menschen die Diagnose Blasenkrebs, wobei Männer deutlich häufiger betroffen sind als Frauen. Mehr über die Risikofaktoren und Früherkennung von Blasenkrebs erfahren Sie bei der Deutschen Krebshilfe.

In den folgenden Abschnitten nehmen wir den Aufbau der Harnblase Schicht für Schicht unter die Lupe. Wir klären ihre genaue Lage im Becken, tauchen tief in die mikroskopische Struktur ihrer Wand ein und beleuchten zum Schluss, wie Nerven und Blutgefäße ihre Funktion steuern. Machen Sie sich bereit, dieses oft unterschätzte Organ aus einer völlig neuen Perspektive kennenzulernen.

Die Lage und Struktur der Harnblase im Becken

Um den komplexen Aufbau der Harnblase wirklich zu verstehen, müssen wir uns zuerst anschauen, wo genau sie im Körper liegt. Die Harnblase, in der Fachsprache auch Vesica urinaria genannt, befindet sich gut geschützt tief im kleinen Becken. Man kann sich das Becken wie eine stabile, knöcherne Schale vorstellen, in der die Blase sicher gebettet ist.

Direkt davor liegt das Schambein (die Symphyse), das wie ein Schutzschild wirkt. Nach hinten grenzt die Blase an den Enddarm (das Rektum). Wer ihre weiteren Nachbarn sind, hängt vom Geschlecht ab – und das hat direkten Einfluss darauf, wie viel Platz die Blase hat, um sich auszudehnen.

Ein entscheidender Unterschied: Die Lage bei Frau und Mann

Die unmittelbare Umgebung der Harnblase ist bei Frauen und Männern ganz unterschiedlich aufgebaut, was auch funktionale Konsequenzen hat.

- Bei Frauen: Hier schmiegt sich die Gebärmutter (Uterus) direkt über und leicht hinter die Harnblase. Diese enge Nachbarschaft ist der Grund, warum Frauen in der Schwangerschaft häufiger zur Toilette müssen: Der wachsende Uterus drückt auf die Blase und verkleinert so ihr Fassungsvermögen. Mehr zur komplexen Anatomie des weiblichen Beckens kannst du in unserem weiterführenden Artikel nachlesen.

- Bei Männern: Anstelle der Gebärmutter sitzt unterhalb der Blase die Prostata. Sie umschließt den obersten Teil der Harnröhre. Wenn sich die Prostata im Alter vergrößert, kann sie diesen Auslass einengen und zu den bekannten Problemen beim Wasserlassen führen.

Diese anatomischen Beziehungen sind nicht nur interessant, sondern auch klinisch extrem wichtig. Erkrankungen eines Organs können sich nämlich schnell auf die direkten Nachbarn auswirken.

Die vier Hauptabschnitte der Harnblase

Auch wenn die Harnblase auf den ersten Blick wie ein einfacher, dehnbarer Beutel aussieht, lässt sie sich anatomisch in vier klar definierte Bereiche unterteilen. Jeder dieser Abschnitte spielt eine ganz bestimmte Rolle beim Speichern und Entleeren des Urins.

Man unterscheidet die Blasenspitze (Apex vesicae), den Blasenkörper (Corpus vesicae), den Blasengrund (Fundus vesicae) und den Blasenhals (Cervix vesicae). Jeder dieser Teile ist für die reibungslose Gesamtfunktion unerlässlich.

Zur besseren Übersicht haben wir die Abschnitte und ihre Funktionen in einer Tabelle zusammengefasst.

Die vier Hauptabschnitte der Harnblase im Überblick

Diese Tabelle fasst die wichtigsten anatomischen Abschnitte der Harnblase, ihre lateinische Bezeichnung und ihre primäre Funktion zusammen.

| Abschnitt (Deutsch) | Lateinische Bezeichnung | Lage und Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Blasenspitze | Apex vesicae | Der oberste, nach vorne zeigende Teil. |

| Blasenkörper | Corpus vesicae | Der größte, zentrale Bereich; dient als Hauptspeicher für den Urin. |

| Blasengrund | Fundus vesicae | Der untere, hintere Bereich; hier münden die Harnleiter. |

| Blasenhals | Cervix vesicae | Der trichterförmige Übergang zur Harnröhre. |

Wie man sieht, hat jeder Bereich seine klar definierte Aufgabe. Diese Gliederung ist auch klinisch von großer Bedeutung, denn Tumoren können in unterschiedlichen Abschnitten entstehen und erfordern dann auch unterschiedliche Behandlungsstrategien.

Das Blasendreieck – Die Schaltzentrale der Ventilfunktion

Ein ganz besonderer Bereich ist das Trigonum vesicae. Das ist ein glattes, dreieckiges Schleimhautfeld am Blasengrund. An den beiden oberen Ecken münden die Harnleiter (Ureteren) in die Blase, an der unteren Spitze beginnt die Harnröhre (Urethra). Im Gegensatz zum Rest der Blase, der in leerem Zustand faltig ist, ist diese Zone straff mit der Muskulatur verwachsen.

Ein genialer Schutzmechanismus für die Nieren

Die Art, wie die Harnleiter in die Blase münden, ist ein Paradebeispiel für clevere Ingenieurskunst der Natur. Sie treten nicht einfach im rechten Winkel ein, sondern verlaufen ein gutes Stück schräg durch die Blasenwand hindurch.

Dieser schräge Verlauf funktioniert wie ein natürliches Rückschlagventil. Füllt sich die Blase, steigt der Druck im Inneren. Dieser Druck presst den Teil des Harnleiters, der in der Wand liegt (den intramuralen Verlauf), automatisch zusammen.

So simpel, so genial. Dieser Mechanismus verhindert zuverlässig, dass Urin zurück in die Harnleiter und von dort bis in die Nieren aufsteigen kann (ein sogenannter vesikoureteraler Reflux). Die Blase schützt unsere Nieren also aktiv vor Infektionen und Schäden durch einen Rückstau. Es zeigt perfekt, wie eng Struktur und Funktion in der Anatomie miteinander verwoben sind.

Ein Blick ins Innere: Der geniale Aufbau der Blasenwand

Wer denkt, die Harnblase sei nur ein simpler Beutel, unterschätzt dieses Organ gewaltig. Ihre Wand ist eine hochentwickelte, mehrschichtige Konstruktion, die perfekt auf ihre Doppelrolle – das Speichern und das gezielte Entleeren – ausgelegt ist. Um ihre Funktion wirklich zu verstehen, müssen wir sie wie eine Zwiebel Schicht für Schicht freilegen. Denn der wahre Aufbau der Harnblase offenbart sich erst unter dem Mikroskop.

Von innen nach außen betrachtet, setzt sich die Blasenwand aus vier Hauptschichten zusammen, die wie ein eingespieltes Team agieren. Jede einzelne von ihnen hat eine ganz spezielle Aufgabe, die von der perfekten Abdichtung über maximale Dehnbarkeit bis hin zur kraftvollen Kontraktion reicht.

Die innere Schutzschicht: Tunica mucosa

Ganz innen, wo der Urin gesammelt wird, liegt die Tunica mucosa, die Schleimhaut. Sie ist die erste und wichtigste Verteidigungslinie und besitzt eine einzigartige Eigenschaft: das Urothel.

Dieses spezialisierte Gewebe, auch Übergangsepithel genannt, ist ein echtes Multitalent. Es ist nicht nur extrem dehnbar, sondern bildet auch eine nahezu undurchdringliche Barriere. Die oberste Zellschicht, die sogenannten Deck- oder Schirmzellen, ist mit einer besonderen Proteinstruktur, den Uroplakinen, quasi versiegelt.

Man kann sich das Ganze wie eine Hightech-Dachabdichtung vorstellen. Diese Schicht verhindert zuverlässig, dass aggressive Substanzen aus dem Urin – wie Harnstoff oder Salze – in die tieferen Gewebe eindringen und dort für Ärger sorgen. Gleichzeitig kann sich das Urothel bei voller Blase enorm ausdehnen, ohne auch nur eine Sekunde undicht zu werden. Eine beeindruckende Leistung der Natur.

Direkt unter dem Urothel liegt eine dünne Bindegewebsschicht, die Lamina propria. Hier verlaufen Blutgefäße, Nervenenden und Immunzellen, die für die Versorgung und Abwehr der Schleimhaut verantwortlich sind.

Die flexible Verbindungsschicht: Tela submucosa

Unmittelbar unter der Schleimhaut finden wir die Tela submucosa, eine Schicht aus lockerem Bindegewebe. Sie ist vollgepackt mit elastischen Fasern, Blutgefäßen und Nerven.

Ihre Hauptaufgabe? Sie bietet der Schleimhaut eine flexible und verschiebbare Basis. Ist die Blase leer, legt sich die Schleimhaut dank der Submucosa in deutliche Falten. Füllt sie sich, dehnt sich die Submucosa und die Falten glätten sich wie von selbst. Diese geniale Verschieblichkeit ist der Schlüssel für die enorme Kapazitätsänderung der Blase.

Das Zusammenspiel aus dehnbarer Schleimhaut (Mucosa) und flexibler Submucosa erlaubt es der Blase, ihr Volumen von fast null auf über 500 Milliliter zu steigern, ohne dass der Innendruck dabei gefährlich ansteigt.

Zudem ist diese Schicht ein wichtiger Knotenpunkt für Nerven und Blutgefäße, die von hier aus in die benachbarten Schichten weiterziehen.

Der Motor der Blase: Tunica muscularis

Die mit Abstand dickste und kräftigste Schicht der Blasenwand ist die Tunica muscularis. Sie besteht aus einem komplexen Geflecht glatter Muskelzellen, das wir als Musculus detrusor vesicae (oder kurz: Detrusor) kennen.

Dieser Muskel ist der eigentliche Motor für die Blasenentleerung. Anders als unsere Arm- oder Beinmuskeln können wir ihn nicht direkt willentlich steuern – er steht unter der Kontrolle des vegetativen Nervensystems. Der Detrusor selbst ist in drei, nicht scharf voneinander getrennte Schichten aufgebaut:

- Innere Längsschicht: Die Muskelfasern verlaufen hier parallel zur Blasenachse.

- Mittlere Ringschicht: Dies ist die stärkste Lage. Ihre Fasern umschließen die Blase kreisförmig.

- Äußere Längsschicht: Auch hier verlaufen die Fasern wieder hauptsächlich in Längsrichtung.

Während sich die Blase füllt, ist der Detrusor-Muskel völlig entspannt. So kann sich die Blase ohne Druck dehnen. Kommt jedoch der Befehl zur Entleerung, zieht sich dieses gesamte dreidimensionale Muskelnetzwerk kraftvoll und koordiniert zusammen. Der Urin wird dadurch mit hohem Druck aus der Blase in die Harnröhre gepresst.

Die äußere Hülle: Tunica serosa und Adventitia

Ganz außen wird die Harnblase von einer Schicht umhüllt, die sie im Becken verankert und schützt. Je nach Position unterscheidet man hier zwei Bereiche. Der obere und teilweise hintere Abschnitt der Blase ist vom Bauchfell (Peritoneum) überzogen. Diese glatte, seröse Haut wird hier Tunica serosa genannt und sorgt dafür, dass die Blase reibungslos an benachbarten Organen vorbeigleiten kann.

Die übrigen, größeren Teile der Blase, die nicht vom Bauchfell bedeckt sind, werden von einer Schicht aus lockerem Bindegewebe ummantelt: der Tunica adventitia. Diese Schicht verbindet die Blase fest mit den umliegenden Strukturen im Becken und beherbergt die größeren Blutgefäße und Nerven, die das Organ versorgen. Sie gibt der Blase also ihren stabilen Halt an genau der richtigen Stelle.

Wie die Blase Urin speichert und entleert

Nachdem wir uns den statischen Aufbau der Blasenwand angesehen haben, wird es Zeit, das Ganze mal in Aktion zu erleben. Die Harnblase ist nämlich kein passiver Behälter. Sie ist ein dynamisches Organ, das einen permanenten Zyklus aus zwei gegensätzlichen Phasen durchläuft: dem Füllen und Speichern sowie dem gezielten Entleeren. Diesen gesamten Vorgang nennt man Miktionszyklus.

Stell dir einfach einen extrem dehnbaren Wasserballon vor, der von intelligenten Ventilen verschlossen wird. Während er sich langsam füllt, bleibt seine Hülle total entspannt, damit der Druck im Inneren niedrig bleibt. Erst auf Kommando spannt sich die Hülle an, die Ventile öffnen sich und der Inhalt wird kraftvoll herausgepresst. Genau so funktioniert die Harnblase – nur unendlich viel präziser.

Die Phase der Füllung und Speicherung

Die meiste Zeit des Tages befindet sich deine Blase in der Speicherphase. In diesem Zustand ist der kräftige Blasenmuskel, der Musculus detrusor, komplett entspannt. Das ist auch absolut entscheidend, denn nur so kann sich die Blase mit dem stetig aus den Nieren eintreffenden Urin füllen, ohne dass der Druck im Inneren ansteigt.

Gleichzeitig sind die beiden Schließmuskeln (Sphinkter) am Blasenausgang fest angespannt. Sie wirken wie wachsame Türsteher und sorgen dafür, dass kein Urin ungewollt entweichen kann. Der innere Schließmuskel arbeitet unwillkürlich, während wir den äußeren Schließmuskel zum Glück bewusst kontrollieren können.

Die enorme Dehnbarkeit der Blasenwand, insbesondere des Urothels und der Submukosa, lässt sie ihre Form anpassen. Im leeren Zustand ist die Blase eher kugelig, doch mit zunehmender Füllung streckt sie sich und nimmt eine birnenartige Form an. Das Fassungsvermögen eines Erwachsenen liegt meist zwischen 300 und 600 Millilitern, wobei Faktoren wie Alter und Geschlecht eine Rolle spielen.

Eine richtig volle Blase kann übrigens bis zur Höhe des Bauchnabels reichen! Wie komplex dieses System ist, zeigt sich, wenn es gestört ist: In Deutschland sind etwa 13 von 100 Erwachsenen von Harninkontinenz betroffen, oft bedingt durch altersbedingte Funktionsänderungen. Mehr über die grundlegenden Fakten zur Harnblase kannst du auf netdoktor.de nachlesen.

Diese Infografik zeigt schön den dynamischen Wandel der Blasenform während des Füllens und Entleerens.

Man erkennt sofort, wie eng die anatomische Struktur des Organs mit seiner Fähigkeit zur Volumensanpassung verknüpft ist.

Die Phase der Entleerung oder Miktion

Sobald die Blase eine bestimmte Füllmenge erreicht hat – meist ab etwa 150 bis 250 Millilitern – senden Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand die ersten Signale ans Gehirn. Wir nehmen das als leichten Harndrang wahr. Den können wir aber dank der bewussten Kontrolle über den äußeren Schließmuskel noch eine ganze Weile ignorieren. Der Urin, der sich hier sammelt, ist das Endprodukt eines langen Filterprozesses. Mehr über den Aufbau und die beeindruckende Funktion der Niere kannst du in unserem speziellen Artikel dazu nachlesen.

Wenn wir uns schließlich entscheiden, die Blase zu entleeren, kehrt sich der gesamte Prozess um. Das Gehirn gibt das Startsignal für die Miktion.

Die Entleerung ist ein perfekt choreografierter Reflex: Der Detrusor-Muskel zieht sich kraftvoll zusammen, während sich gleichzeitig beide Schließmuskeln entspannen. So wird der Urin vollständig und ohne großen Widerstand aus der Blase in die Harnröhre gepresst.

Dieser komplexe Vorgang erfordert ein fehlerfreies Zusammenspiel von Muskeln und Nerven. Sobald die Blase leer ist, entspannt sich der Detrusor wieder, die Schließmuskeln spannen sich an und der Zyklus der Füllung beginnt von Neuem.

Der Miktionszyklus im Vergleich

Um das Zusammenspiel der Muskeln noch einmal klarer zu machen, hier eine kleine Gegenüberstellung der beiden Phasen:

| Merkmal | Füllungs- & Speicherphase | Entleerungsphase (Miktion) |

|---|---|---|

| Blasenmuskel (Detrusor) | Entspannt (passiv) | Kontrahiert (aktiv) |

| Innerer Schließmuskel | Angespannt (geschlossen) | Entspannt (geöffnet) |

| Äußerer Schließmuskel | Angespannt (geschlossen) | Entspannt (geöffnet) |

| Druck in der Blase | Bleibt niedrig & konstant | Steigt stark an |

Wie man sieht, laufen die beiden Phasen genau spiegelverkehrt ab – ein faszinierendes Beispiel für die präzise Steuerung in unserem Körper.

Die Kommandozentrale: Wie Nerven die Blasenfunktion steuern

Eine funktionierende Blase ist weit mehr als nur ein flexibler Muskelbeutel. Sie braucht eine präzise Steuerung, eine Art Kommandozentrale, die ihr exakt sagt, wann sie Urin speichern und wann sie ihn wieder loslassen soll. Diese sensible Aufgabe übernehmen komplexe Nervenbahnen, die die Blase wie ein unsichtbares Kommunikationsnetzwerk durchziehen und direkt mit dem Gehirn und Rückenmark verbinden.

Gleichzeitig muss die Blase für diese anspruchsvolle Arbeit natürlich konstant mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Dafür ist ein dichtes Netz aus Blutgefäßen zuständig. Arterien liefern frisches, energiereiches Blut, während Venen die „Abfallprodukte“ wieder abtransportieren. Nur so ist die enorme Leistung des Blasenmuskels und die ständige Erneuerung der Zellen überhaupt möglich.

Der Autopilot im Hintergrund: Das vegetative Nervensystem

Die meiste Zeit müssen wir zum Glück nicht aktiv über unsere Blase nachdenken. Das Füllen und Speichern läuft völlig automatisch ab, gesteuert vom vegetativen (oder autonomen) Nervensystem. Man kann es sich wie einen Autopiloten vorstellen, der im Hintergrund die wichtigsten Funktionen regelt. Dieser Autopilot hat zwei Gegenspieler, die je nach Situation das Ruder übernehmen.

-

Der Sympathikus – Der „Speicher-Nerv“: Er dominiert in der Füllungsphase. Seine Signale sorgen dafür, dass sich der große Blasenmuskel (Musculus detrusor) entspannt, damit sich die Blase ausdehnen kann, ohne dass der Druck im Inneren steigt. Gleichzeitig spannt er den inneren Schließmuskel am Blasenausgang fest an. Seine Mission: Ruhe bewahren und alles dicht halten.

-

Der Parasympathikus – Der „Entleerungs-Nerv“: Sobald die Blase voll ist und wir uns bewusst für den Toilettengang entscheiden, tritt er in Aktion. Er befiehlt dem Blasenmuskel, sich kraftvoll zusammenzuziehen, und gibt gleichzeitig dem inneren Schließmuskel das Signal zur Entspannung. Er ist der eigentliche Initiator der Miktion, also des Wasserlassens.

Dieses feine Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung ist absolut entscheidend. Kommt es hier zu Störungen, etwa durch Nervenschäden nach einem Unfall oder bei einer Krankheit, sind unangenehme Folgen wie Inkontinenz oder ein schmerzhafter Harnverhalt oft die Konsequenz.

Man kann sich Sympathikus und Parasympathikus wie die beiden Pedale in einem Auto vorstellen. Der Sympathikus ist die Bremse, die alles anhält (Speichern), während der Parasympathikus das Gaspedal ist, das für Bewegung sorgt (Entleerung). Beide können nicht gleichzeitig voll durchgetreten werden.

Die bewusste Entscheidung: Das somatische Nervensystem

Neben diesem cleveren Autopiloten hat die Natur uns zum Glück noch eine manuelle Steuerung mitgegeben. Diese wird vom somatischen Nervensystem übernommen, das für alle willkürlichen, also bewusst gesteuerten, Bewegungen unseres Körpers zuständig ist.

Seine Aufgabe bei der Blasenfunktion ist ganz klar definiert: die Kontrolle über den äußeren Schließmuskel (Musculus sphincter urethrae externus). Dieser Muskel besteht aus quergestreifter Muskulatur – demselben Typ wie unsere Arm- oder Beinmuskeln. Wir können ihn also ganz bewusst anspannen und wieder lockern.

Wenn wir Harndrang verspüren, aber gerade keine Toilette in Sicht ist, sendet unser Gehirn über das somatische Nervensystem den Befehl, diesen äußeren Schließmuskel fest zusammenzuziehen. So können wir die Entleerung eine Zeit lang bewusst unterdrücken, selbst wenn der Parasympathikus schon „startklar“ wäre.

Dieses geniale Zusammenspiel aus unwillkürlichen Reflexen und bewusster Kontrolle ist ein echtes Meisterwerk der Koordination. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Welt der neuronalen Steuerung eintauchen möchtest, findest du in unserem Artikel über die Anatomie des Nervensystems viele weitere spannende Details. Erst dieses perfekte Teamwork macht die zuverlässige Funktion unserer Blase im Alltag überhaupt möglich.

Häufig gestellte Fragen zur Anatomie der Harnblase

Der Aufbau der Harnblase ist ein faszinierendes Zusammenspiel vieler kleiner Details. Klar, dass da oft Fragen aufkommen, die über die reine Anatomie-Lehre hinausgehen. Wir haben hier mal ein paar der häufigsten und spannendsten Fragen gesammelt, die uns immer wieder begegnen, um Licht ins Dunkel zu bringen und dein Wissen auf die nächste Stufe zu heben.

Warum müssen Frauen häufiger zur Toilette als Männer?

Diese Beobachtung ist mehr als nur ein Klischee – dahinter stecken handfeste anatomische Gründe. Einer der wichtigsten ist die direkte Nachbarschaft der Blase zu anderen Organen im weiblichen Becken.

Die Gebärmutter (Uterus) thront direkt über der Harnblase. Je nachdem, wie sie liegt oder wie groß sie ist, kann sie ordentlich auf die Blase drücken und deren Dehnungsfähigkeit einschränken. Richtig deutlich wird das natürlich während einer Schwangerschaft, wenn der wachsende Uterus der Blase immer mehr Platz wegnimmt.

Dazu kommt, dass die weibliche Harnröhre mit etwa 3 bis 5 Zentimetern viel kürzer ist als die des Mannes (ca. 20 Zentimeter). Das spielt zwar eher bei der Anfälligkeit für Infektionen eine Rolle, aber auch hormonelle Schwankungen – etwa im Zyklus oder in der Menopause – können die Blase sensibler machen. All diese Faktoren führen dazu, dass Frauen oft schon bei kleineren Füllmengen einen Harndrang spüren.

Was genau ist das Urothel und was macht es so besonders?

Das Urothel, auch Übergangsepithel genannt, ist die schlaue Innenverkleidung unserer Harnblase, Harnleiter und eines Teils der Harnröhre. Das Besondere daran? Es meistert einen Spagat zwischen zwei scheinbar gegensätzlichen Eigenschaften: extreme Dehnbarkeit und eine fast undurchdringliche Schutzbarriere.

Man kann es sich wie ein Hightech-Funktionsmaterial vorstellen. Die oberste Zellschicht, die sogenannten Deck- oder Schirmzellen, ist mit einer speziellen Proteinschicht (Uroplakinen) versiegelt. Diese Schicht ist so dicht, dass die aggressiven Stoffe im Urin wie Harnstoff oder hohe Salzkonzentrationen keine Chance haben, durchzukommen.

Das Urothel ist die erste und wichtigste Verteidigungslinie des Harntrakts. Es schützt das empfindliche Gewebe der Blasenwand vor chemischen Reizungen und dem Eindringen von Krankheitserregern.

Gleichzeitig ist dieses Gewebe unglaublich flexibel. Ist die Blase leer, liegen die Urothelzellen in mehreren Schichten wie Ziegelsteine übereinander. Füllt sie sich, flachen die Zellen ab und gleiten aneinander vorbei. So kann sich die Oberfläche um ein Vielfaches vergrößern, ohne dass die Schutzbarriere auch nur für einen Moment reißt. Diese Kombination aus Schutz und Flexibilität ist im menschlichen Körper absolut einzigartig.

Wie funktioniert die willkürliche Kontrolle über die Blasenentleerung?

Die Fähigkeit, den Toilettengang bewusst zu steuern, ist ein komplexer neurologischer Prozess, den wir als Kleinkinder erst mühsam lernen. Es ist ein beeindruckendes Zusammenspiel zwischen den Signalen der Blase und den Kommandozentralen in unserem Gehirn.

Alles beginnt, wenn sich die Blase füllt. Spezielle Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand merken die Spannung und schicken über Nervenbahnen Signale ans Rückenmark und von dort weiter ans Gehirn. Dort kommt die Botschaft an: „Harndrang!“.

Jetzt schalten sich die höheren Hirnzentren ein, vor allem der Frontallappen. Sie können den reflexartigen Befehl zur Entleerung, der vom Parasympathikus kommt, einfach überstimmen. Der entscheidende Schritt dafür ist die gezielte Anspannung des äußeren Schließmuskels (Musculus sphincter urethrae externus).

- Bewusstes Zurückhalten: Durch die Anspannung dieses Muskels, den wir willentlich steuern können, wird der Blasenausgang mechanisch verschlossen.

- Geplante Entleerung: Erst wenn wir an einem passenden Ort sind und uns bewusst dafür entscheiden, sendet das Gehirn das Entspannungssignal.

- Koordinierter Ablauf: Der äußere Schließmuskel lockert sich, der Blasenmuskel (Detrusor) zieht sich zusammen und der Urin kann fließen.

Diese bewusste Kontrolle bewahrt uns vor ungewolltem Urinverlust und ermöglicht uns, am sozialen Leben teilzunehmen, ohne ständig unterbrochen zu werden.

Welche altersbedingten Veränderungen treten an der Harnblase auf?

Wie viele unserer Organe bleibt auch die Harnblase nicht ewig jung. Im Laufe des Lebens verändert sie sich ganz natürlich, was ihre Funktion beeinträchtigen und zu typischen Altersbeschwerden führen kann.

Ein wichtiger Punkt ist die Blasenwand selbst. Die elastischen Fasern im Bindegewebe nehmen ab, wodurch die Blase steifer und weniger dehnbar wird. Sie kann dann nicht mehr so viel Urin bei niedrigem Druck speichern, was zu häufigerem Harndrang führt.

Gleichzeitig kann auch die Power des Blasenmuskels (Detrusor) nachlassen. Das kann dazu führen, dass die Blase nicht mehr vollständig entleert wird. Dieser Restharn ist wiederum ein Nährboden für Bakterien und erhöht das Risiko für Harnwegsinfektionen. Dazu kommen noch geschlechtsspezifische Faktoren:

- Bei Frauen: Eine alters- oder geburtsbedingte Schwächung der Beckenbodenmuskulatur kann die Lage von Blase und Harnröhre verändern und eine Belastungsinkontinenz begünstigen.

- Bei Männern: Die häufige, gutartige Vergrößerung der Prostata engt die Harnröhre direkt unterhalb der Blase ein. Der Blasenmuskel muss dann gegen einen höheren Widerstand ankämpfen, was ihn auf Dauer überlasten und schädigen kann.

Diese altersbedingten Prozesse zu verstehen, ist der Schlüssel, um Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt etwas dagegen zu unternehmen.

Der menschliche Körper ist ein Kunstwerk. Bei Animus Medicus haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Schönheit der Anatomie in einzigartigen Vintage-Designs festzuhalten. Entdecke unsere Poster und Accessoires und bringe deine Faszination für die Medizin in deinen Alltag. Besuche jetzt unseren Shop und finde dein neues Lieblingsstück.