Proteinbiosynthese einfach erklärt für dein verständnis

Stell dir deinen Körper einmal wie eine riesige, pulsierende Metropole vor. Damit in dieser Stadt alles rundläuft, braucht es unzählige fleißige Arbeiter – die Proteine. Die Proteinbiosynthese ist sozusagen das zentrale „Amt“, das all diese Arbeiter herstellt und dafür sorgt, dass jeder an seinem richtigen Platz ist. Einfach gesagt, ist es der Prozess, der die genetischen Baupläne aus deinem Zellkern in funktionstüchtige Proteine verwandelt.

Was ist proteinbiosynthese und warum ist sie so wichtig?

Um das Ganze greifbarer zu machen, bleiben wir bei unserer Stadt-Analogie. Deine DNA, die sicher im Zellkern lagert, ist wie eine riesige, streng bewachte Zentralbibliothek. Hierin befinden sich die originalen Master-Baupläne für jeden einzelnen Arbeiter (also jedes Protein), den deine Körper-Stadt jemals benötigen wird.

Weil diese wertvollen Originalpläne die Bibliothek unter keinen Umständen verlassen dürfen, muss eine Kopie her. Genau das passiert im ersten Schritt, der Transkription. Dabei wird eine Abschrift des benötigten Bauplans angefertigt, die sogenannte messenger-RNA (mRNA). Diese Kopie ist leicht und mobil – perfekt, um die Bibliothek zu verlassen und zu den Baustellen zu gelangen.

Mit dem Bauplan in der Tasche reist die mRNA-Kopie aus dem Kern hinaus zu einer der unzähligen Baustellen der Zelle: einem Ribosom. Hier startet der zweite entscheidende Schritt, die Translation. Das Ribosom funktioniert wie ein 3D-Drucker oder ein hochspezialisierter Bauleiter. Es liest die Anweisungen auf der mRNA ab und setzt das Protein Stück für Stück, also Aminosäure für Aminosäure, zusammen.

Dieser gesamte Ablauf ist die Grundlage deines Lebens. Ohne ihn gäbe es keine Proteine und somit keine funktionierenden Zellen. Diese „Arbeiter“ sind für fast alles in deinem Körper verantwortlich:

- Enzyme: Sie sind die Katalysatoren, die chemische Reaktionen beschleunigen – zum Beispiel bei der Verdauung deines Essens.

- Strukturproteine: Sie geben deinen Zellen, deiner Haut und deinen Haaren Form und Stabilität (Kollagen und Keratin sind hier bekannte Beispiele).

- Transportproteine: Wie fleißige Kuriere befördern sie wichtige Stoffe wie Sauerstoff durch den Körper (das bekannteste ist Hämoglobin im Blut).

- Antikörper: Sie bilden die Speerspitze deines Immunsystems und jagen Krankheitserreger.

Die Proteinbiosynthese ist damit ein fundamentaler Pfeiler deines Organismus. Ihre Präzision und Effizienz sind entscheidend dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Wenn du noch tiefer eintauchen willst, wie dein Körper Energie gewinnt und Stoffe umwandelt, wirf einen Blick in unseren Artikel, der den Stoffwechsel einfach erklärt.

Wusstest du schon? Jede einzelne deiner Zellen beherbergt etwa 20.000 bis 25.000 Gene, die als Bauanleitungen für Proteine dienen. Die Proteinbiosynthese läuft pausenlos ab, damit dein Körper immer genau die Proteine zur Verfügung hat, die er gerade braucht.

Die Transkription: Ein Bauplan wird kopiert

Stellen Sie sich den Zellkern als eine Art Hochsicherheitsarchiv vor. In diesem Archiv lagert der wertvollste Schatz Ihrer Zelle: die DNA, der komplette und unersetzliche Bauplan für jedes einzelne Protein, das Ihr Körper jemals brauchen wird. Weil dieser Masterplan so unglaublich wichtig ist, darf er das Archiv – also den Zellkern – unter keinen Umständen verlassen.

Was also tun, wenn draußen auf der „Baustelle“ der Zelle ein neues Protein gebraucht wird? Ganz einfach: Man fertigt eine Kopie an. Genau dieser geniale Kopiervorgang ist die erste große Phase der Proteinbiosynthese, die sogenannte Transkription.

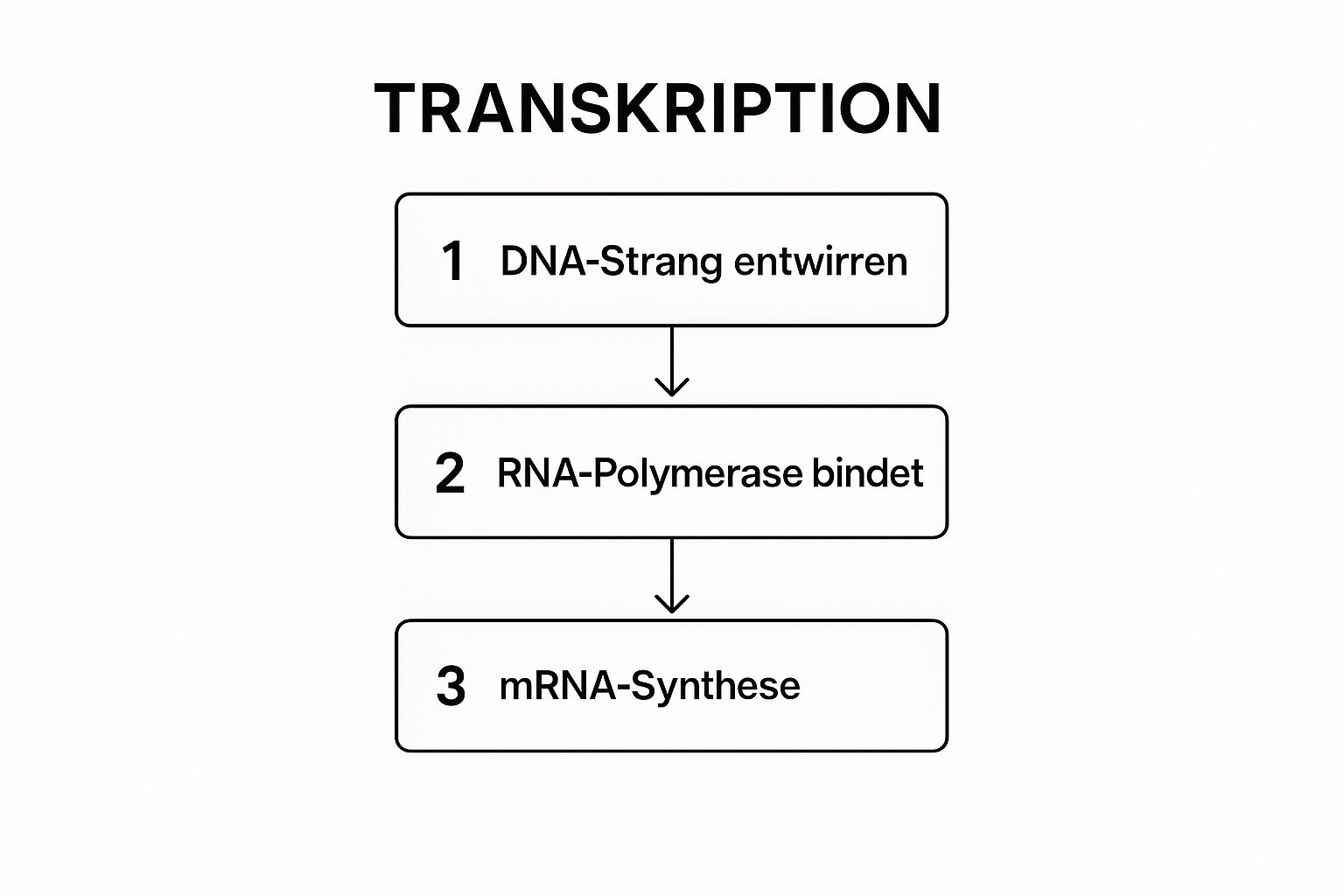

So läuft die Kopie in drei Schritten ab

Für diesen Job gibt es einen Spezialisten, ein Enzym namens RNA-Polymerase. Man kann es sich wie einen hochqualifizierten Archivar vorstellen, der die Erlaubnis hat, das Archiv zu betreten. Seine Aufgabe: Den exakten Abschnitt des riesigen DNA-Bauplans finden, der gerade benötigt wird. Dieser Abschnitt ist das, was wir als Gen bezeichnen.

Hat die RNA-Polymerase den richtigen Startpunkt des Gens gefunden, macht sie sich an die Arbeit. Sie öffnet den DNA-Doppelstrang an dieser Stelle vorsichtig und fährt wie ein Scanner an einem der beiden Stränge entlang. Dabei liest sie die genetische Information ab und baut parallel dazu eine neue, passende Kette aus einzelnen Bausteinen zusammen. Das Ergebnis ist eine mobile, einsträngige Kopie des Bauplans: die Boten-RNA, kurz mRNA.

Dieser ganze Prozess lässt sich super in drei Phasen unterteilen: Initiation, Elongation und Termination. Die folgende Grafik zeigt das Prinzip ganz anschaulich.

Man erkennt gut, wie die RNA-Polymerase an der DNA andockt, den Strang abliest und Stück für Stück die mRNA-Kopie erstellt. Diese Kopie kann den Zellkern dann sicher verlassen und die wertvolle Information nach draußen transportieren.

Ein spannendes Detail dabei: Die „Schrift“ der Kopie unterscheidet sich in einem Buchstaben vom Original. Statt des Bausteins Thymin (T), den die DNA verwendet, setzt die mRNA an dessen Stelle den Baustein Uracil (U) ein. Das ist quasi ein Wasserzeichen, das der Zelle signalisiert: „Achtung, das hier ist nur die Arbeitskopie, nicht das Original!“

Sobald die RNA-Polymerase das Ende des Gens erreicht, ist ihre Arbeit getan. Sie löst sich von der DNA, gibt die fertige mRNA frei und der ursprüngliche DNA-Strang schließt sich sofort wieder – unversehrt und sicher verwahrt. Die Kopie ist fertig und bereit für ihre Reise.

Ein genialer Schutzmechanismus: Durch die Transkription bleibt die kostbare Original-DNA immer sicher im Zellkern geschützt. Nur die „Wegwerfkopie“ wird zu den Ribosomen, den Baustellen der Zelle, geschickt. So wird das Risiko einer Beschädigung des Masterplans auf ein Minimum reduziert.

Auch wenn dieser Ablauf im Grunde immer gleich ist, gibt es kleine, aber feine Unterschiede zwischen den Lebewesen. Bei einfachen Zellen wie Bakterien (Prokaryoten), die keinen Zellkern besitzen, laufen die Transkription und der nächste Schritt, die Translation, quasi gleichzeitig und am selben Ort ab. Bei uns Menschen und anderen Eukaryoten sind die Prozesse aber strikt getrennt: Die Transkription findet geschützt im Zellkern statt, die eigentliche Proteinherstellung dann draußen im Zytoplasma.

Die Trennung von Zellkern und Zytoplasma ist eines der Schlüsselmerkmale, die komplexe Zellen ausmachen. Wenn Sie mehr über die faszinierende Organisation und den Aufbau der menschlichen Zelle erfahren möchten, schauen Sie doch mal in unserem Shop vorbei. Nachdem die Kopie nun erstellt ist, muss sie für ihre wichtige Reise zur Baustelle vorbereitet werden.

Wie die mRNA für ihren Einsatz vorbereitet wird

Bei einfachen Zellen wie Bakterien ist die Sache schnell erledigt: Die frisch erstellte mRNA-Kopie kann sofort loslegen. Ganz anders sieht es bei komplexeren Zellen aus, so wie bei uns Menschen (Eukaryoten). Hier ist die erste Abschrift aus der Transkription eher ein Rohentwurf – eine sogenannte prä-mRNA.

Man kann sich diese prä-mRNA wie ein Filmskript vorstellen, das noch voller Notizen, Regieanweisungen und gestrichener Szenen steckt. Bevor die Kameras laufen können, muss das Drehbuch erst mal gründlich aufgeräumt werden, damit am Ende nur der reine Dialog übrig bleibt. Und genau dieser Aufräumprozess, die RNA-Prozessierung, findet jetzt im Zellkern statt.

Vom Entwurf zum finalen Bauplan

Der wichtigste Schritt dabei ist das Spleißen (vom Englischen to splice für verbinden oder zusammenfügen). Unsere prä-mRNA besteht nämlich aus zwei verschiedenen Arten von Abschnitten:

- Exons: Das sind die „exprimierten“ Sequenzen. Hier steht die eigentliche, wertvolle Bauanleitung für das Protein drin.

- Introns: Diese Abschnitte liegen einfach zwischen den Exons und enthalten keinerlei relevante Infos für den Bau. Sie sind quasi die überflüssigen Notizen im Skript.

Spezielle zelluläre Maschinen, die Spleißosomen, erkennen diese Introns, schneiden sie mit chirurgischer Präzision heraus und fügen die übrigen Exons nahtlos wieder zusammen. Übrig bleibt eine deutlich kürzere, aber nun inhaltlich stimmige und durchgehende Bauanleitung.

Ein Schutzhelm und ein Reisepass für die große Reise

Doch mit dem Herausschneiden ist es noch nicht getan. Die fertige mRNA muss ja nun den sicheren Hafen des Zellkerns verlassen und die riskante Reise ins Zytoplasma antreten. Um sie auf diesem Weg zu schützen und ihr an der „Baustelle“ den richtigen Start zu ermöglichen, bekommt sie noch zwei wichtige Anhängsel:

- Die 5'-Cap-Struktur: Ganz an den Anfang der mRNA wird eine besondere Molekülkappe gesetzt. Diese Kappe schützt die mRNA vor dem Abbau durch Enzyme. Gleichzeitig ist sie das entscheidende Signal für das Ribosom, damit es weiß, wo es mit dem Ablesen anfangen muss.

- Der Poly-A-Schwanz: An das Ende der mRNA wird eine lange Kette von Adenin-Nukleotiden gehängt. Dieser „Schwanz“ macht das Molekül stabiler, verlängert seine Lebensdauer und ist wichtig für den Export aus dem Zellkern.

Man kann sich diese beiden Modifikationen wie einen Schutzhelm (Poly-A-Schwanz) und einen Reisepass (5'-Cap) vorstellen. Sie sorgen dafür, dass die mRNA unbeschadet an ihrem Ziel ankommt – dem Ribosom – und dort als gültiger Bauplan erkannt wird.

Erst nach all diesen aufwendigen Überarbeitungsschritten ist aus dem unfertigen Entwurf eine reife, funktionsfähige mRNA geworden. Sie ist jetzt bereit für den Export aus dem Zellkern und den nächsten großen Akt der Proteinbiosynthese: die Translation.

Die Translation: Jetzt wird's konkret!

Nachdem unsere überarbeitete mRNA-Kopie den sicheren Zellkern verlassen hat, startet der wohl spannendste Teil der ganzen Show: die Translation. Hier wird aus dem abstrakten Bauplan endlich ein handfestes, funktionierendes Produkt. Stell dir einfach vor, die mRNA ist der finale Bauplan, der jetzt auf der eigentlichen Baustelle ankommt – und diese Baustelle ist das Ribosom.

Das Ribosom ist quasi die Proteinfabrik unserer Zelle. Es besteht aus zwei Teilen, einer großen und einer kleinen Untereinheit, die sich um die mRNA schlingen wie zwei Hände um ein Seil. Seine einzige Aufgabe? Den Code auf dem Bauplan zu lesen und ihn in ein fertiges Protein zu übersetzen.

Vom Code zur fertigen Kette

Der genetische Code auf der mRNA ist in einer Sprache mit nur vier Buchstaben geschrieben: A, U, G und C. Das Ribosom liest diese Buchstaben aber nicht einzeln, sondern immer in Dreiergruppen. So eine Dreiergruppe nennen wir Codon.

Jedes dieser Codons ist wie ein präziser Befehl, der genau eine von zwanzig möglichen Aminosäuren anfordert. Und diese Aminosäuren sind die fundamentalen Bausteine, aus denen später alle Proteine zusammengesetzt werden. Die Reihenfolge der Codons auf der mRNA gibt also ganz exakt vor, wie die Aminosäuren im Protein später aneinandergereiht sein müssen.

Der ganze Prozess ist unglaublich schnell und effizient. Ein einziges Ribosom kann in nur einer Sekunde bis zu 20 Aminosäuren zu einer Kette verknüpfen. Das ist auch nötig, damit der Körper jederzeit blitzschnell auf neue Anforderungen reagieren kann.

Damit die richtigen Bausteine auch pünktlich an der Baustelle ankommen, gibt es spezialisierte „Lieferanten“. Das sind Moleküle, die wir transfer-RNA (tRNA) nennen. Jede tRNA ist auf eine ganz bestimmte Aminosäure spezialisiert und trägt auf der anderen Seite das passende Gegenstück (das Anticodon) zu einem mRNA-Codon mit sich.

Der Bauprozess in drei Akten

Um den Überblick zu behalten, können wir den gesamten Bauprozess, genau wie die Transkription, in drei klare Abschnitte unterteilen:

-

Initiation (Der Startschuss): Alles beginnt damit, dass sich die kleine Untereinheit des Ribosoms an das Start-Codon der mRNA (meistens AUG) heftet. Sofort dockt auch die erste tRNA an, beladen mit der passenden Start-Aminosäure (Methionin). Dann kommt die große Untereinheit dazu, schließt den Komplex, und die Fabrik ist startklar.

-

Elongation (Die Fließbandarbeit): Jetzt geht es richtig los. Das Ribosom gleitet Codon für Codon die mRNA entlang. Für jedes Codon, das es abliest, liefert eine passende tRNA die nächste Aminosäure. Die große ribosomale Untereinheit verknüpft die neue Aminosäure mit der bereits wachsenden Kette, während die nun leere tRNA die Fabrik wieder verlässt. Dieser Zyklus wiederholt sich immer und immer wieder – die Aminosäurekette wird länger und länger.

-

Termination (Der Abschluss): Das Ganze geht so lange weiter, bis das Ribosom auf ein sogenanntes Stopp-Codon auf der mRNA stößt. Für dieses spezielle Signalwort gibt es keine passende tRNA. Stattdessen signalisiert es der Fabrik unmissverständlich: „Feierabend, die Arbeit ist getan!“ Das fertige Protein wird freigesetzt und das Ribosom zerfällt wieder in seine beiden Einzelteile, bereit für den nächsten Auftrag.

Diese frisch hergestellte Kette aus Aminosäuren ist unser brandneues Protein. Jetzt muss es sich nur noch in seine ganz spezifische dreidimensionale Form falten, um seine Aufgabe im Körper erfüllen zu können. Damit ist die Proteinbiosynthese abgeschlossen.

Warum die Proteinbiosynthese dein Leben bestimmt

Nachdem wir uns den Bauplan vom Gen bis zum fertigen Protein ganz genau angeschaut haben, kommt die wirklich spannende Frage: Was hat das alles mit dir und deinem Alltag zu tun? Die Antwort ist simpel: alles! Die Proteinbiosynthese ist weit mehr als nur ein trockenes Thema aus dem Biologiebuch. Man könnte sie als das Betriebssystem bezeichnen, das deinen Körper am Laufen hält.

In jeder einzelnen deiner Zellen, in jedem Augenblick, läuft dieser Prozess auf Hochtouren. Die Proteine, die dabei entstehen, sind die fleißigen Arbeiter deines Körpers. Sie sind nicht nur das Baumaterial für Muskeln und Haare, sondern auch die Enzyme, die deine letzte Mahlzeit verdauen, und die Antikörper, die gerade einen fiesen Krankheitserreger in die Flucht schlagen.

Ohne diesen ständigen Nachschub an maßgeschneiderten Proteinen würde dein ganzer Organismus zum Stillstand kommen. Von der Signalübertragung in deinen Nerven bis zur Reparatur winziger Schäden in den Zellen – alles hängt davon ab, dass die Proteinbiosynthese reibungslos funktioniert.

Die Revolution der modernen Medizin

Das tiefe Verständnis dieses Prozesses hat die Medizin komplett auf den Kopf gestellt. Früher war eine Krankheit wie Diabetes Typ 1, bei der der Körper kein eigenes Insulin mehr herstellen kann, praktisch ein Todesurteil. Heute ist das ganz anders.

Wir können das menschliche Gen für Insulin einfach in Bakterien einschleusen. Diese winzigen Helfer nutzen dann ihre eigene Proteinbiosynthese, um für uns riesige Mengen an reinem menschlichen Insulin zu produzieren. Dieses Prinzip, die gezielte Steuerung der Proteinherstellung, ist das Fundament der gesamten Biotechnologie.

Die Fähigkeit, die Proteinbiosynthese gezielt zu nutzen, hat nicht nur einzelne Behandlungen, sondern die gesamte Gesundheitslandschaft verändert. Sie ist der Schlüssel zur Herstellung von modernen Medikamenten, Impfstoffen und Therapien, die vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar waren.

Ein anderes Beispiel, das wir alle kennen, sind die mRNA-Impfstoffe. Hier bekommt der Körper ein kleines Stück mRNA – also den mobilen Bauplan – gespritzt. Deine eigenen Zellen nehmen diesen Bauplan und stellen damit ein harmloses Merkmal eines Virus her. Dein Immunsystem lernt so, den Eindringling zu erkennen und kann eine starke Abwehr aufbauen, falls es später ernst wird. Wenn dich das genauer interessiert, schau doch mal in unseren Artikel darüber, wie das Immunsystem funktioniert.

Ein Motor für den Fortschritt

Auch wirtschaftlich ist das Thema gigantisch. In Deutschland hat sich der Umsatz mit biotechnologisch hergestellten Medikamenten, den sogenannten Biopharmazeutika, innerhalb weniger Jahre von 6,6 Milliarden Euro auf 19,2 Milliarden Euro fast verdreifacht. Gleichzeitig ist die Zahl der Entwicklungsprojekte seit 2004 um ganze 15 % gestiegen.

Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie das Wissen über die Proteinbiosynthese einen ganzen Industriezweig antreibt und zu einem echten Innovationsmotor geworden ist. Mehr über diesen Boom kannst du übrigens im aktuellen Biotech-Report von 2024 nachlesen.

Am Ende wird klar: Die Proteinbiosynthese ist der unsichtbare Motor, der nicht nur deine Gesundheit sichert, sondern auch den medizinischen Fortschritt unaufhaltsam vorantreibt.

Häufig gestellte Fragen zur Proteinbiosynthese

Jetzt, wo du die Grundlagen kennst, tauchen bestimmt noch ein paar konkrete Fragen auf. Das ist völlig normal! Hier habe ich die häufigsten Fragen rund um die Proteinbiosynthese gesammelt und kurz und knackig für dich beantwortet. So kannst du letzte Unklarheiten beseitigen und dein Wissen festigen.

Was ist der Unterschied zwischen der Proteinbiosynthese bei Prokaryoten und Eukaryoten?

Der entscheidende Unterschied liegt im „Wo“ und „Wann“. Bei uns Eukaryoten (also Menschen, Tieren, Pflanzen) sind die Prozesse streng getrennt: Die Transkription findet gut geschützt im Zellkern statt, die Translation dann draußen im Zytoplasma. Dazwischen wird die mRNA noch aufwendig überarbeitet, man spricht vom Spleißen.

Ganz anders bei den Prokaryoten, wie zum Beispiel Bakterien. Die haben gar keinen Zellkern. Dadurch laufen Transkription und Translation quasi Hand in Hand im Zytoplasma ab. Das macht ihre Proteinherstellung deutlich flotter und unkomplizierter.

Was passiert, wenn bei der Proteinbiosynthese ein Fehler auftritt?

Ein Fehler im System – oft ausgelöst durch eine Mutation in der DNA – kann leider ernste Konsequenzen haben. Man muss sich das vorstellen: Ein einziger falscher Buchstabe im genetischen Bauplan kann dazu führen, dass eine völlig falsche Aminosäure eingebaut wird. Das verändert die gesamte 3D-Struktur des Proteins.

Im schlimmsten Fall kann das Protein seine Aufgabe dann nicht mehr richtig oder gar nicht mehr erfüllen. Das ist die Ursache für verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel die Sichelzellanämie. Zum Glück haben unsere Zellen aber ausgeklügelte Reparatursysteme, die viele dieser Fehler erkennen und korrigieren können.

Ein winziger Fehler im genetischen Code kann weitreichende Konsequenzen haben. Das zeigt, wie unglaublich präzise und perfekt aufeinander abgestimmt die Prozesse in unseren Zellen ablaufen müssen, damit wir gesund bleiben.

Wie lange dauert die Proteinbiosynthese?

Das hängt ganz stark von der Größe des Proteins und vom Lebewesen ab. In einem Bakterium, wo alles viel schneller geht, kann ein kleines Protein schon in wenigen Minuten fertig sein.

In unseren menschlichen Zellen ist das ein etwas längerer Prozess. Für ein durchschnittlich großes Protein kann man von der Transkription bis zur fertigen Faltung mit etwa 30 bis 60 Minuten rechnen. Bei riesigen, komplexen Proteinen dauert die Herstellung aber auch mal mehrere Stunden.

Wofür braucht der Körper so viele verschiedene Proteine?

Proteine sind die wahren Arbeitstiere und Alleskönner in unseren Zellen. Man kann sagen: Fast jede einzelne Funktion in deinem Körper wird von einem ganz bestimmten Protein übernommen.

- Als Enzyme beschleunigen sie chemische Reaktionen wie kleine Katalysatoren.

- Als Strukturgeber geben sie zum Beispiel Haut (Kollagen) und Haaren ihre Festigkeit.

- Als Transporter bewegen sie wichtige Stoffe durch den Körper, wie Hämoglobin den Sauerstoff.

- Als Antikörper sind sie das Rückgrat unseres Immunsystems.

- Als Signalstoffe wie das Hormon Insulin regulieren sie lebenswichtige Körperfunktionen.

Möchtest du die Schönheit der menschlichen Anatomie nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir komplexe anatomische Strukturen in einzigartige Kunstwerke. Entdecke unsere Vintage-Poster und Accessoires, die Wissenschaft und Ästhetik perfekt verbinden. Entdecke jetzt die anatomische Kunst auf animus-medicus.de