Pathophysiologie einfach erklärt – Verständlich & übersichtlich

Stellen Sie sich die Frage: "Warum fühle ich mich eigentlich krank?" Die Pathophysiologie gibt darauf die Antwort. Sie ist die Lehre davon, warum unser Körper bei einer Krankheit aus dem Takt gerät. Statt nur zu fragen "Was ist kaputt?", gräbt die Pathophysiologie tiefer: "Wie genau ist es kaputtgegangen und welche Kettenreaktion löst das aus?"

Was Pathophysiologie wirklich bedeutet

Stellen Sie sich Ihren Körper als ein perfekt eingespieltes Orchester vor. Jedes Organ, jede Zelle ist ein Musiker, der genau weiß, wann und wie er seinen Part zu spielen hat. Die Physiologie beschreibt diese perfekte Harmonie – den gesunden Zustand, in dem alles reibungslos zusammenspielt.

Die Pathophysiologie betritt die Bühne genau in dem Moment, in dem ein Instrument verstimmt ist oder ein Musiker aus dem Takt kommt. Sie analysiert nicht nur, dass etwas falsch klingt, sondern geht der Ursache auf den Grund. Warum ist die Geige verstimmt? Welchen Dominoeffekt hat das auf die Bläser? Wie stört dieser eine Fehler die gesamte Symphonie?

Mehr als nur Anatomie und Physiologie

Um die Rolle der Pathophysiologie wirklich zu verstehen, ist es hilfreich, sie von ihren Nachbardisziplinen abzugrenzen:

- Anatomie: Das ist die Landkarte des Körpers. Sie zeigt uns den Aufbau – wo das Herz liegt, wie eine Niere geformt ist und welche Knochen das Skelett bilden.

- Physiologie: Sie erklärt, was auf dieser Landkarte normalerweise passiert. Wie pumpt das Herz Blut? Wie filtern die Nieren Abfallstoffe? Wie kommunizieren Nervenzellen miteinander?

- Pathophysiologie: Sie beschreibt die Funktionsstörungen und Pannen. Was passiert, wenn der Herzmuskel nicht mehr genug Sauerstoff bekommt? Oder wenn die Nieren plötzlich ihre Filterfunktion einstellen?

Die Pathophysiologie ist also die Lehre von den gestörten Lebensvorgängen. Sie verbindet die Ursache einer Krankheit mit ihren sichtbaren Symptomen und bildet damit die wissenschaftliche Grundlage für jede ärztliche Diagnose und Therapie.

Dieses Wissen ist längst nicht mehr nur für Mediziner entscheidend. Wenn Sie verstehen, warum Ihr Körper auf eine bestimmte Weise reagiert, können Sie Symptome besser deuten, ärztliche Ratschläge nachvollziehen und aktiv zu Ihrer eigenen Gesundheit beitragen. Sie macht aus abstrakten Krankheitsnamen greifbare Prozesse und gibt Ihnen das Werkzeug an die Hand, Ihren Körper wirklich zu verstehen.

Die drei Säulen jeder Krankheit

Jede Krankheit, egal ob eine simple Schnittwunde oder eine komplexe Stoffwechselstörung, folgt einem logischen Muster. Um die Pathophysiologie einfach erklärt zu bekommen, zerlegen wir diesen Prozess in drei grundlegende Säulen. Sie helfen dir, die Kette vom Auslöser bis zum spürbaren Symptom lückenlos nachzuvollziehen.

Stell dir eine ganz alltägliche Situation vor: Du schneidest dich beim Kochen mit einem scharfen Messer in den Finger. Dieser kleine Unfall ist perfekt, um die drei Säulen in Aktion zu sehen.

Die Ursache verstehen: Ätiologie

Die erste Säule ist die Ätiologie. Dieses Wort klingt vielleicht kompliziert, meint aber nichts anderes als die Ursache oder den Auslöser einer Krankheit. Was genau hat die Störung im perfekt abgestimmten Orchester deines Körpers verursacht?

Bei unserem Beispiel ist die Antwort glasklar: Das scharfe Messer war der Auslöser.

Andere Ursachen können natürlich ganz unterschiedlich aussehen:

- Biologische Faktoren: Viren, Bakterien oder eine genetische Veranlagung.

- Chemische Faktoren: Giftstoffe, zu viel Alkohol oder die Nebenwirkungen eines Medikaments.

- Physikalische Faktoren: Starke Hitze, Kälte, Strahlung oder eben eine mechanische Verletzung wie unser Schnitt.

Die Ätiologie ist die "Warum"-Frage: Sie steht ganz am Anfang der Kette. Ohne Ursache gibt es keine nachfolgende Störung und somit auch keine Krankheit.

Die Entstehung nachvollziehen: Pathogenese

Sobald die Ursache klar ist, kommt die zweite Säule ins Spiel: die Pathogenese. Dieser Begriff beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Krankheit. Was genau passiert im Körper, nachdem der Auslöser da war? Es ist quasi die Kettenreaktion, die der Körper als Antwort startet.

Bei unserer Schnittwunde beginnt die Pathogenese sofort. Blutplättchen eilen zur Wunde, um sie zu verschließen (Blutgerinnung). Gleichzeitig startet eine Entzündungsreaktion, die eingedrungene Keime bekämpft und den Heilungsprozess einleitet. Diese komplexen Vorgänge sind entscheidend. Viele dieser Reaktionen hängen direkt vom Stoffwechsel und seiner Fähigkeit ab, Energie und Bausteine für die Reparaturarbeiten bereitzustellen.

Die Symptome erkennen: Manifestation

Die dritte und letzte Säule ist die Manifestation. Das sind all die sicht- und spürbaren Anzeichen – die Symptome –, die aus der Pathogenese hervorgehen. Es ist das, was du selbst spürst oder was ein Arzt am Ende beobachten und messen kann.

Zurück zu unserem Schnitt im Finger: Die Manifestation ist der sichtbare Schnitt, die Blutung, der Schmerz, die Rötung und die leichte Schwellung um die Wunde. Diese Zeichen verraten uns, dass im Inneren einiges los ist.

Um diese Prozesse objektiv zu bewerten, ist die Labordiagnostik oft unerlässlich. Interessanterweise besitzen in Deutschland von 1.893 Krankenhäusern nur etwa 17 % eine eigenständige Abteilung für Laboratoriumsmedizin. Dabei liefern deren Analysen entscheidende Hinweise auf pathophysiologische Vorgänge wie Zellschäden oder Entzündungen.

Die folgende Tabelle fasst die drei Säulen der Pathophysiologie zusammen und verdeutlicht ihre jeweilige Rolle im Krankheitsprozess.

| Von der Ursache zum Symptom im Überblick | ||

|---|---|---|

| Säule | Was es bedeutet | Leitfrage |

| Ätiologie | Die Ursache oder der Auslöser einer Krankheit. | Warum ist die Krankheit entstanden? |

| Pathogenese | Die schrittweise Entstehung und Entwicklung der Störung im Körper. | Wie entwickelt sich die Krankheit? |

| Manifestation | Die sicht- und spürbaren Symptome und Krankheitszeichen. | Woran erkenne ich die Krankheit? |

Jeder Schritt baut logisch auf dem vorherigen auf und ergibt so das Gesamtbild einer Erkrankung.

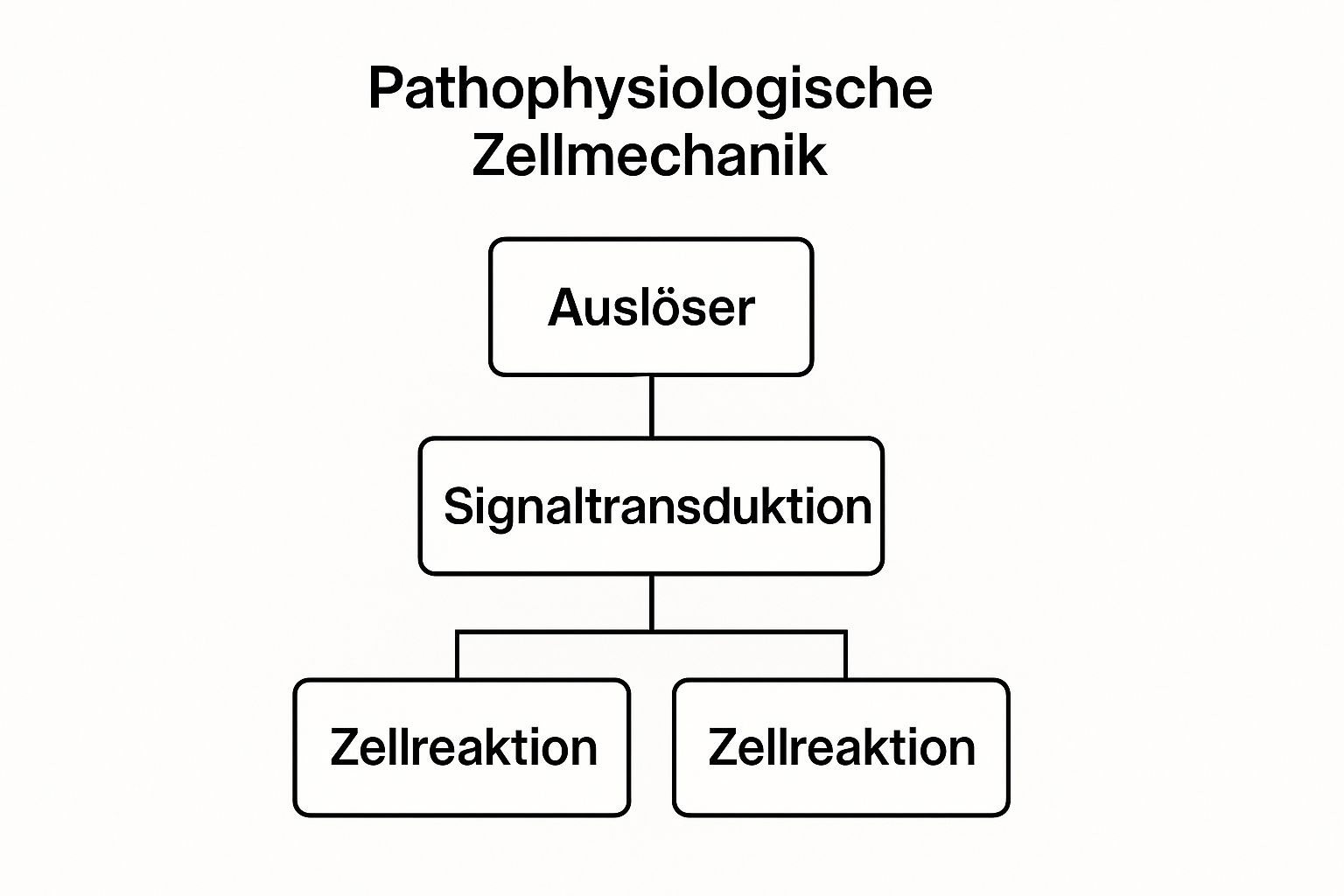

Das nachfolgende Diagramm zeigt wunderbar, wie ein einzelner Auslöser auf Zellebene eine ganze Kettenreaktion in Gang setzen kann.

Man sieht hier den Weg von einem externen Signal bis zur finalen Reaktion der Zelle – genau das ist die Grundlage jeder Pathogenese.

Wie Diabetes und Bluthochdruck entstehen

Theorie ist gut und schön, aber die Pathophysiologie wird erst dann lebendig, wenn wir sie auf konkrete Krankheitsbilder anwenden. Schauen wir uns zwei der größten Volkskrankheiten genauer an – Diabetes mellitus Typ 2 und Bluthochdruck. So wird schnell klar, wie aus einer winzigen Störung auf Zellebene ein massives Gesundheitsproblem werden kann.

Diese Beispiele zeigen die Pathophysiologie in Aktion. Sie machen deutlich, warum bestimmte Therapien genau an diesen gestörten Mechanismen ansetzen. Man kann es sich wie Detektivarbeit im Körper vorstellen: Wir suchen den Punkt, an dem die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind.

Diabetes mellitus Typ 2: Die verschlossene Zell-Tür

Stell dir vor, jede deiner Körperzellen hat eine Tür, durch die Zucker (Glukose) hineingelangen muss, um als Energie verbrannt zu werden. Der Schlüssel für diese Tür ist das Hormon Insulin. Immer wenn du etwas isst, schüttet deine Bauchspeicheldrüse Insulin aus, damit der Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert werden kann.

Beim Diabetes Typ 2 passiert nun Folgendes: Die Zellen entwickeln eine sogenannte Insulinresistenz. Im Grunde bedeutet das, der Schlüssel passt nicht mehr richtig ins Schloss. Die Zell-Türen bleiben zu oder öffnen sich nur noch einen winzigen Spalt.

Die logische Konsequenz? Der Zucker kann nicht mehr effizient in die Zellen gelangen und staut sich im Blut an. Der Blutzuckerspiegel steigt.

Die Pathogenese beim Typ-2-Diabetes ist also eine schleichende Unempfindlichkeit der Zellen gegenüber Insulin. Zuerst versucht der Körper noch gegenzusteuern, indem er immer mehr Schlüssel (Insulin) produziert, bis die Bauchspeicheldrüse irgendwann schlichtweg erschöpft ist.

Die Symptome dieser Störung entwickeln sich oft über Jahre und sind anfangs unspezifisch:

- Starker Durst und häufiges Wasserlassen: Der Körper versucht verzweifelt, den überschüssigen Zucker über den Urin loszuwerden.

- Müdigkeit und Abgeschlagenheit: Ein klares Zeichen, dass den Zellen die Energie fehlt, weil der Zucker sie gar nicht erst erreicht.

- Schlechte Wundheilung: Hohe Zuckerwerte stören die Funktion der Immunzellen und beeinträchtigen die Durchblutung.

Bluthochdruck: Der überlastete Gartenschlauch

Eine weitere extrem verbreitete Erkrankung ist der Bluthochdruck, auch arterielle Hypertonie genannt. Um zu verstehen, was da schiefläuft, hilft eine einfache Analogie: Stell dir das Herz-Kreislauf-System wie einen Gartenschlauch vor. Das Herz ist die Pumpe, die Blutgefäße sind der Schlauch. Der Blutdruck ist der Druck, den das Wasser (also das Blut) auf die Wände des Schlauchs ausübt.

Normalerweise sind unsere Gefäßwände elastisch und können sich je nach Bedarf weiten oder verengen. Beim Bluthochdruck ist dieser geniale Mechanismus gestört. Die Gefäße werden steifer und enger – fast so, als wäre der Gartenschlauch verkalkt und hätte an Flexibilität verloren.

Das Herz muss nun mit viel mehr Kraft pumpen, um das Blut durch die verengten Gefäße zu pressen. Dieser permanent erhöhte Druck schadet auf Dauer nicht nur den Gefäßwänden selbst, sondern auch den Organen, die sie versorgen, allen voran Herz, Nieren und Gehirn. Falls du genauer wissen möchtest, wie Blutdruck und Puls zusammenhängen, haben wir das in einem eigenen Artikel für dich aufgeschlüsselt.

Herzinfarkt: Die dramatische Folge

Wenn die Gefäße durch Prozesse wie Arteriosklerose („Gefäßverkalkung“) immer weiter verengen, kann es zur ultimativen Konsequenz kommen: dem Herzinfarkt. Dabei wird ein Herzkranzgefäß, das den Herzmuskel mit lebenswichtigem Sauerstoff versorgt, plötzlich komplett verschlossen, meist durch ein kleines Blutgerinnsel.

Die Pathophysiologie ist hier dramatisch und schnell: Der Teil des Herzmuskels, der hinter dem Verschluss liegt, wird von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten. Ohne Sauerstoff können die Zellen keine Energie mehr produzieren und sterben innerhalb kürzester Zeit ab.

Diese Kaskade des Zelltods schwächt das Herz schlagartig und kann lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen oder eine akute Herzschwäche auslösen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine ernste Bedrohung. Laut dem Deutschen Herzbericht verstarben allein im Jahr 2023 in Deutschland 46.608 Menschen an einem akuten Herzinfarkt. Detaillierte Einblicke in diese Statistik findest du im Herzbericht 2024.

Entzündungen: Die zweischneidige Waffe unseres Körpers

Eine Entzündung gehört zu den fundamentalsten und cleversten Reaktionen unseres Körpers. Stellen Sie sich das Ganze am besten wie eine hochspezialisierte Feuerwehr vor: Sobald irgendwo ein Feuer ausbricht – sei es durch eine Verletzung, einen Krankheitserreger oder einen simplen Mückenstich –, rückt sie sofort aus. Ihr Ziel: den Schaden begrenzen, die Ursache bekämpfen und den Wiederaufbau einleiten.

Dieser Prozess ist absolut lebenswichtig. Ohne ihn könnten selbst kleinste Wunden zu tödlichen Infektionen ausarten. Die klassischen Entzündungszeichen, die schon die alten Römer beschrieben, sind dabei nichts anderes als die direkten Folgen dieses „Feuerwehreinsatzes“.

Die akute Entzündung: Ein Schutzmechanismus in Aktion

Nehmen wir ein alltägliches Beispiel: den Mückenstich. Der Körper erkennt den fremden Speichel der Mücke sofort als Bedrohung und schlägt Alarm. Was dann passiert, ist ein perfekt choreografierter Ablauf.

- Erweiterung der Blutgefäße (Rötung & Wärme): Die „Zufahrtswege“ zur betroffenen Stelle werden verbreitert, damit mehr Blut und damit auch mehr Helferzellen dorthin gelangen können. Das Ergebnis sehen wir als Rötung und spüren es als Wärme.

- Erhöhte Durchlässigkeit der Gefäße (Schwellung): Die Wände der Blutgefäße lockern sich, damit Immunzellen und Flüssigkeit gezielt ins Gewebe austreten können. Diese lokale Flüssigkeitsansammlung führt zur typischen Schwellung.

- Schmerz: Verschiedene Botenstoffe, die bei diesem Prozess freigesetzt werden, reizen die umliegenden Nervenenden. Dieser Schmerz hat eine enorm wichtige Warnfunktion: Er signalisiert uns, die Stelle zu schonen.

- Eingeschränkte Funktion: Die Kombination aus Schwellung und Schmerz sorgt ganz automatisch dafür, dass wir das betroffene Gelenk oder den Muskel weniger bewegen und dem Körper so die nötige Zeit zur Heilung geben.

Diese akute Reaktion ist ein Paradebeispiel für funktionierende Pathophysiologie, bei der eine Störung eine absolut sinnvolle und sich selbst begrenzende Gegenreaktion auslöst. Wenn Sie noch tiefer eintauchen und verstehen wollen, wie das Immunsystem im Detail funktioniert, haben wir den passenden Artikel für Sie.

Wenn die Feuerwehr nicht mehr abrückt: Das Problem der chronischen Entzündung

Aber was passiert, wenn die Feuerwehr nach getaner Arbeit einfach bleibt und anfängt, das eigene Haus zu beschädigen? Genau das ist das Kernproblem bei chronischen Entzündungen. Hier gerät der eigentlich schützende Mechanismus völlig aus dem Ruder. Die Entzündung schwelt über Wochen, Monate oder sogar Jahre unbemerkt im Körper weiter, oft ganz ohne die klassischen, akuten Anzeichen.

Eine chronische Entzündung ist keine aktive Heilungsreaktion mehr, sondern wird selbst zur Ursache der Krankheit. Sie ist ein schwelender Brand, der langsam, aber stetig das umliegende Gewebe zerstört.

Diese fehlgeleitete Reaktion bildet die pathophysiologische Grundlage für eine ganze Reihe moderner Zivilisationskrankheiten:

- Rheumatoide Arthritis: Hier attackiert das Immunsystem fälschlicherweise die eigenen Gelenke. Es entsteht eine dauerhafte Entzündung, die den Knorpel nach und nach zerstört.

- Arteriosklerose: Chronische Entzündungsprozesse in den Gefäßwänden sind maßgeblich an der Bildung von Plaques beteiligt, die letztlich zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können.

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen: Bei Krankheiten wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa liegt eine ständige, zermürbende Entzündung der Darmschleimhaut vor.

Auch Infektionen sind natürlich ein häufiger Auslöser für Entzündungen. So gingen laut BKK-Gesundheitsreport in Deutschland rund 5,1 % aller Arbeitsunfähigkeitstage auf das Konto von Infektionskrankheiten. Die Pathophysiologie erklärt uns, wie genau die Erreger unser Immunsystem triggern und warum manche Infektionen in eine chronische Entzündung übergehen, die Organe nachhaltig schädigt.

Warum dieses Wissen Ihre Gesundheit verbessert

Bisher haben wir uns die Mechanismen hinter Krankheiten fast wie Detektive angesehen. Doch dieses Wissen ist weit mehr als nur trockene Theorie – es ist ein ungemein praktisches Werkzeug für Ihren Alltag und Ihre Gesundheit. Wer das „Warum“ hinter einer ärztlichen Empfehlung versteht, wird vom passiven Empfänger zum aktiven Gestalter seines Wohlbefindens.

Ein Grundverständnis der Pathophysiologie schlägt die Brücke zwischen der ärztlichen Diagnose und Ihrem eigenen Handeln. Abstrakte Anweisungen werden plötzlich greifbar und logisch.

Vom Wissen zum bewussten Handeln

Plötzlich ist die Empfehlung, bei Bluthochdruck weniger Salz zu essen, keine willkürliche Regel mehr. Sie verstehen, dass zu viel Natrium Wasser im Körper bindet, das Blutvolumen erhöht und damit den Druck in Ihren „Gartenschlauch“-Gefäßen steigert. Die salzarme Ernährung wird so zu einer ganz gezielten Maßnahme, um das System zu entlasten.

Oder nehmen wir das Beispiel der Insulinresistenz bei Diabetes Typ 2. Der Ratschlag „Mehr bewegen!“ bekommt eine ganz andere Motivation, wenn man den pathophysiologischen Hintergrund kennt.

Bewegung wirkt wie ein Zweitschlüssel für Ihre Zellen: Muskelaktivität hilft dabei, Glukose auch ohne den „defekten“ Insulinschlüssel in die Zellen zu schleusen. So senken Sie Ihren Blutzuckerspiegel auf ganz natürliche Weise.

Dieses Wissen stärkt Ihre Gesundheitskompetenz von Grund auf. Sie können die richtigen Fragen stellen, Therapieoptionen besser einordnen und begreifen wirklich, warum vorbeugende Maßnahmen so wichtig sind.

Ein mündiger Partner im Arztgespräch

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Sprechzimmer und verstehen nicht nur, was der Arzt sagt, sondern auch, warum er es sagt. Das verändert die gesamte Dynamik. Sie können aktiv am Gespräch teilnehmen und gemeinsam die beste Strategie für Ihre Gesundheit finden.

Ein solides Grundwissen über die Pathophysiologie bringt ganz konkrete Vorteile:

- Diagnosen besser verstehen: Sie können die Kette von Ereignissen nachvollziehen, die zu Ihren Symptomen geführt hat.

- Behandlungstreue (Adhärenz) steigern: Wenn Sie den Sinn hinter einer Therapie erkennen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass Sie diese auch konsequent umsetzen.

- Gezielt vorbeugen: Sie erkennen Risikofaktoren früher und verstehen, wie Sie durch Ihren Lebensstil direkt in die gestörten Abläufe eingreifen können.

- Weniger Angst vor dem Unbekannten: Wissen nimmt die Unsicherheit. Wenn Sie die Sprache Ihres Körpers verstehen, verlieren Krankheiten einen Teil ihres Schreckens.

Letztendlich ist die Pathophysiologie keine verstaubte Wissenschaft für das Medizinstudium. Sie ist der Schlüssel, um die Signale Ihres Körpers zu deuten und informierte, selbstbestimmte Entscheidungen für ein gesünderes Leben zu treffen.

Der Blick hinter die Kulissen Ihres Körpers

Man könnte sagen, Pathophysiologie ist wie ein Blick in den Maschinenraum des Körpers, wenn etwas nicht rundläuft. Sie ist der entscheidende Schlüssel, der uns verrät, warum bestimmte Symptome entstehen und wie moderne Medizin überhaupt ansetzen kann. Es geht darum, Krankheiten eben nicht nur als bloßes Etikett zu sehen.

Stattdessen gibt uns dieses Wissen die Fähigkeit, die Prozesse dahinter wirklich zu verstehen. Wenn man begreift, warum etwas im Körper aus dem Ruder läuft, verliert das Ganze schnell einen Teil seines Schreckens. Dieses Verständnis ist ein echtes Werkzeug, das Ihnen hilft, informierte und bewusste Entscheidungen für Ihre Gesundheit zu treffen.

Das Wissen über die Pathophysiologie macht Sie vom passiven Patienten zum aktiven Partner auf Ihrem Weg zu Wohlbefinden und Heilung.

Und das ist eine ziemlich ermutigende Erkenntnis: Jeder kann sich dieses grundlegende Verständnis aneignen. Die Funktionsweise des eigenen Körpers zu durchschauen, ist keineswegs nur Experten vorbehalten.

Sie lernen, die Signale Ihres Körpers besser zu deuten, und werden so zu einem mündigeren Gesprächspartner für Ärzte und Therapeuten. Letztendlich ist das Verstehen der Pathophysiologie ein ganz zentraler Schritt, um die eigene Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

Noch Fragen? Hier kommen die Antworten

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar typische Fragen klären, die immer wieder auftauchen. Das hilft, die wichtigsten Punkte zu festigen und letzte Unklarheiten aus dem Weg zu räumen.

Pathologie vs. Pathophysiologie – wo liegt der Unterschied?

Die beiden Begriffe klingen zum Verwechseln ähnlich und sind eng verwandt, betrachten dasselbe Problem aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Stellen wir uns als Analogie ein kaputtes Auto vor.

- Die Pathologie ist quasi der Mechaniker, der unter die Haube schaut und das kaputte Bauteil findet. Sie beschreibt die sichtbaren, strukturellen Schäden an Organen und Gewebe. Man könnte auch sagen: die „Hardware“-Fehler.

- Die Pathophysiologie hingegen schaut sich an, warum das Bauteil überhaupt den Geist aufgegeben hat und wie dieser eine Defekt nun den ganzen Motor lahmlegt. Hier geht es also um die gestörten Abläufe, die fehlerhafte „Software“.

Kurz gesagt: Die Pathologie fragt „Was ist kaputt?“, während die Pathophysiologie fragt „Wie funktioniert es dadurch falsch?“.

Kann man Pathophysiologie auch ohne Medizinstudium verstehen?

Auf jeden Fall! Natürlich gehen Mediziner bis ins kleinste Detail, aber ein solides Grundverständnis der wichtigsten Krankheitsmechanismen ist für jeden erreichbar – und unglaublich wertvoll.

Wer die Logik hinter so verbreiteten Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes versteht, kann viel besser nachvollziehen, warum bestimmte Präventionsmaßnahmen so wichtig sind. Und im Gespräch mit dem Arzt kann man die richtigen Fragen stellen. Das ist ein riesiger Gewinn für die eigene Gesundheitskompetenz.

Es geht ja nicht darum, zum Experten zu werden. Viel wichtiger ist es, ein besseres Gefühl für den eigenen Körper und seine Funktionsweise zu bekommen. Genau das ist das Ziel von Artikeln wie diesem: Pathophysiologie einfach erklärt und für alle zugänglich machen.

Wir hoffen, dieser Einblick hat dir geholfen, die faszinierende Welt der Pathophysiologie besser zu verstehen. Wenn du deine Begeisterung für die Wunder des menschlichen Körpers auch visuell zum Ausdruck bringen möchtest, schau bei Animus Medicus vorbei. Dort findest du kunstvolle Anatomie-Poster, die Wissen und Ästhetik perfekt verbinden.

Entdecke jetzt unsere anatomischen Kunstwerke bei Animus Medicus