Hüfte Anatomie Muskeln verständlich erklärt

Stellen Sie sich Ihre Hüfte einmal nicht nur als Gelenk, sondern als das pulsierende Zentrum Ihrer Körperkraft vor. Hier sitzt ein ausgeklügeltes Netzwerk aus kräftigen Muskeln, die wie perfekt gespannte Seile und leistungsstarke Motoren zusammenarbeiten. Sie sind die heimlichen Helden hinter jeder Ihrer Bewegungen – vom entspannten Spaziergang bis zum explosiven Sprint. Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Hüftmuskulatur und zeigt, warum sie für Ihre Stabilität und Kraft so entscheidend ist.

Warum deine hüftmuskulatur der schlüssel zur bewegung ist

Die Muskeln rund um Ihr Hüftgelenk sind viel mehr als nur eine Ansammlung von Kraftpaketen. Sie bilden ein fein abgestimmtes System, das für Balance, Kraftübertragung und Mobilität sorgt. Tatsächlich beginnt oder endet jede einzelne Bewegung, die Sie ausführen, mit einer Aktivierung genau dieser Muskelgruppe.

Man kann sich die Hüftmuskulatur wie ein eingespieltes Expertenteam vorstellen. Jeder Muskel hat seine ganz spezielle Aufgabe, entfaltet sein volles Potenzial aber erst im Zusammenspiel mit den anderen. Fällt ein Spieler aus oder ist geschwächt, müssen die anderen seine Arbeit übernehmen. Das führt schnell zu Überlastung, Schmerzen und sogar Fehlhaltungen.

Die logischen funktionsgruppen der hüfte

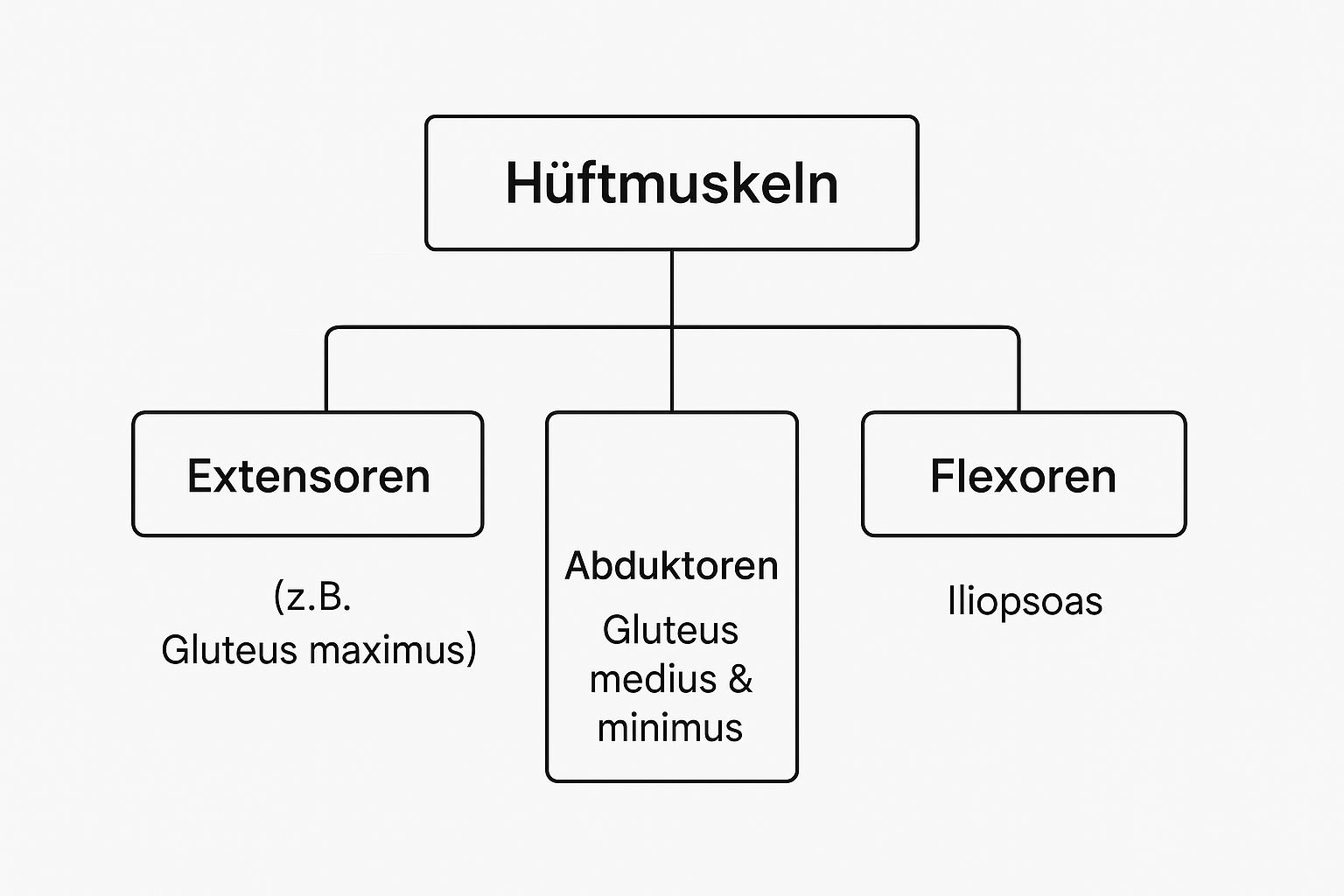

Um die komplexe Anatomie der Hüftmuskeln greifbarer zu machen, teilen wir sie in funktionelle Gruppen ein. Diese Gliederung hilft ungemein, die Hauptbewegungen und die dafür zuständigen Muskeln klar zuzuordnen. Sehen Sie es wie die verschiedenen Abteilungen in einem Unternehmen, die alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten: eine absolut reibungslose Bewegung.

Die vier wesentlichen Funktionsgruppen sind:

- Hüftbeuger (Flexoren): Diese Muskeln sitzen an der Vorderseite Ihrer Hüfte. Sie sind dafür verantwortlich, das Bein nach vorne und oben zu ziehen – eine Bewegung, die Sie bei jedem Treppensteigen ausführen.

- Hüftstrecker (Extensoren): Sie befinden sich auf der Rückseite, hauptsächlich im Gesäßbereich. Ihre Aufgabe ist die kraftvolle Streckung der Hüfte, etwa beim Aufstehen aus einem Stuhl oder beim Laufen.

- Abduktoren: Diese Muskeln an der Außenseite der Hüfte sind die Stabilisatoren. Sie verhindern bei jedem Schritt, dass Ihr Becken zur Seite kippt, und bewegen das Bein seitlich vom Körper weg.

- Adduktoren: An der Innenseite des Oberschenkels gelegen, ziehen diese Muskeln das Bein wieder zur Körpermitte. Auch sie sind für die Stabilisierung des Beckens von großer Bedeutung.

Ein gesundes Gleichgewicht zwischen diesen Muskelgruppen ist absolut entscheidend. Eine verkürzte Beugemuskulatur bei gleichzeitig schwacher Gesäßmuskulatur ist eine der häufigsten Ursachen für Rücken- und Kniebeschwerden im modernen Alltag.

In den folgenden Abschnitten schauen wir uns jede dieser Gruppen ganz genau an. Wir tauchen tief in die Anatomie der einzelnen Hüftmuskeln ein und beleuchten ihre spezifischen Aufgaben. So werden Sie verstehen, wie dieses faszinierende System funktioniert und warum seine Pflege für einen schmerzfreien Alltag unerlässlich ist.

Die vorderen hüftmuskeln als motor für jeden schritt

Stell dir die Muskeln an der Vorderseite deiner Hüfte einfach mal als die entscheidenden Motoren vor, die dich durch den Tag bringen. Jedes einzelne Mal, wenn du ein Bein hebst, um eine Treppe zu steigen, ins Auto zu klettern oder schlicht zu gehen, leisten diese Muskeln echte Schwerstarbeit.

Sie sind unsere primären Hüftbeuger und damit absolut fundamental für so gut wie jede Form der Fortbewegung. Ohne ihre Kraft wäre selbst der einfachste Schritt undenkbar. Die vordere Hüftmuskulatur ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie die Anatomie der Hüftmuskeln ganz direkt unseren Alltag formt.

Ein Ungleichgewicht in diesem Bereich – oft durch zu viel Sitzen verursacht – kann weitreichende Folgen haben. Es ist eine der häufigsten Ursachen für Beschwerden im unteren Rücken und in den Knien. Genau deshalb lohnt es sich, diese wichtige Muskelgruppe mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der iliopsoas als tiefer kernmuskel

Der wohl bekannteste Spieler in diesem Team ist der Musculus iliopsoas. Oft wird er ganz lapidar als "der Hüftbeuger" abgestempelt, aber er ist so viel mehr als das. Genau genommen handelt es sich um eine funktionelle Einheit, die aus zwei einzelnen Muskeln besteht:

- Musculus psoas major: Er hat seinen Ursprung an den Seiten deiner Lendenwirbelsäule und zieht von dort aus nach unten.

- Musculus iliacus: Dieser Muskel füllt die komplette Innenseite deines Beckenknochens aus, die sogenannte Darmbeinschaufel.

Beide Muskeln laufen in einer gemeinsamen Sehne zusammen, die an der Innenseite des Oberschenkelknochens ansetzt. Diese einzigartige Konstruktion macht den Iliopsoas zum einzigen Muskel, der unsere Wirbelsäule direkt mit den Beinen verbindet. Er ist ein tief sitzender Kernmuskel, der für die Stabilisierung deiner gesamten Körpermitte von zentraler Bedeutung ist.

Man kann sich den Iliopsoas wie die Hauptantriebswelle eines Motors vorstellen. Er ist der Initiator der Hüftbeugung und zieht das Bein kraftvoll nach oben und vorne. Ohne ihn könnten wir nicht laufen, rennen oder sprinten.

Problematisch wird es, wenn dieser Muskel durch stundenlanges Sitzen in einer gebeugten Position quasi gefangen gehalten wird. Er neigt dann dazu, zu verkürzen und vergisst regelrecht, wie es ist, seine volle Länge zu erreichen. Ein verkürzter Iliopsoas zieht permanent an der Lendenwirbelsäule, was zu einem unschönen Hohlkreuz und den typischen, unspezifischen Schmerzen im unteren Rücken führen kann.

Der rectus femoris als zweigelenkiger helfer

Ein weiterer entscheidender Muskel an der Vorderseite ist der Musculus rectus femoris. Er hat eine besondere Rolle, denn er ist der einzige Teil des vierköpfigen Oberschenkelmuskels (Musculus quadriceps femoris), der nicht nur über das Knie-, sondern auch über das Hüftgelenk verläuft. Deswegen nennt man ihn auch einen zweigelenkigen Muskel.

Sein Ursprung liegt am vorderen unteren Darmbeinstachel, einem kleinen Knochenvorsprung deines Beckens. Von dort zieht er schnurstracks über die Vorderseite des Oberschenkels und setzt gemeinsam mit den anderen Quadrizeps-Anteilen an der Kniescheibe an.

Diese spezielle Anatomie gibt ihm eine Doppelfunktion:

- Im Hüftgelenk: Hier unterstützt er den Iliopsoas bei der Beugung (Flexion).

- Im Kniegelenk: Dort ist er ein extrem starker Strecker (Extension), der für das komplette Durchstrecken des Beines verantwortlich ist.

Diese Doppelfunktion lässt sich perfekt beim Fußball beobachten: Wenn ein Spieler zum Schuss ausholt, wird die Hüfte gebeugt, um das Bein nach vorne zu schwingen, während gleichzeitig das Knie kraftvoll gestreckt wird, um den Ball mit Wucht zu treffen. Der Rectus femoris spielt bei diesem komplexen Ablauf eine Schlüsselrolle und ist deshalb auch anfällig für Zerrungen. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen Kraft und Flexibilität ist hier absolut entscheidend, um Verletzungen vorzubeugen und die optimale Funktion der gesamten Hüfte Anatomie Muskeln sicherzustellen.

Die kraftvollen Gesäßmuskeln für Stabilität und Power

Nachdem wir uns die vorderen Hüftmuskeln als treibende Kraft für die Beugung angesehen haben, widmen wir uns jetzt ihren direkten Gegenspielern: der Gesäßmuskulatur. Diese Muskelgruppe ist so viel mehr als nur ein Sitzpolster – sie ist das eigentliche Kraftwerk deiner Hüfte, unentbehrlich für Stabilität und explosive Power.

Die Gesäßmuskeln, von Experten auch Glutealmuskulatur genannt, sind die Hauptakteure, wenn es um die kraftvolle Streckung im Hüftgelenk geht. Denk mal an das Aufstehen aus einem tiefen Sessel oder den explosiven Antritt bei einem Sprint – genau dann spielt diese Muskelgruppe ihre ganze Stärke aus. Wer die Hüfte Anatomie Muskeln wirklich verstehen will, kommt an diesen Kraftpaketen nicht vorbei.

Der Gluteus maximus als Hauptantrieb

Der Musculus gluteus maximus ist der unangefochtene Star der Show. Er ist nicht nur der größte der drei Gesäßmuskeln, sondern flächenmäßig sogar der größte Muskel des gesamten menschlichen Körpers. Sein Hauptjob: die kraftvolle Hüftstreckung (Extension).

Sein Ursprung ist breit gefächert, er zieht vom Kreuzbein, dem Steißbein und dem hinteren Teil des Beckenkamms los. Von dort verlaufen seine Fasern schräg nach unten und außen, wo sie zum größten Teil in den Tractus iliotibialis einstrahlen – ein starkes Faszienband an der Außenseite deines Oberschenkels. Ein kleinerer, tiefer liegender Teil setzt direkt am Oberschenkelknochen an.

Diese gewaltige Muskelmasse macht ihn zum entscheidenden Motor für Bewegungen wie:

- Aufstehen: Er richtet den Oberkörper aus der Hocke auf.

- Treppensteigen: Er sorgt für den kraftvollen Schub nach oben.

- Laufen und Springen: Er erzeugt die nötige Power für die Vorwärtsbewegung.

Man kann es nicht anders sagen: Ohne einen starken Gluteus maximus wäre unser aufrechter Gang kaum möglich. Er stabilisiert das Becken über dem Standbein und verhindert, dass unser Oberkörper bei jedem Schritt nach vorne kippt.

Ist der Gluteus maximus schwach oder inaktiv – ein Phänomen, das oft als „gluteale Amnesie“ bezeichnet wird und häufig durch langes Sitzen entsteht –, kann das schnell zu Problemen führen. Dann müssen der untere Rücken und die ischiocrurale Muskulatur (die Oberschenkelrückseite) die Arbeit übernehmen. Diese Überlastung ist oft der wahre Grund für chronische Rückenschmerzen.

Die seitlichen Stabilisatoren: Gluteus medius und minimus

Während der Gluteus maximus für die rohe Kraft zuständig ist, sind der Musculus gluteus medius und der direkt darunter liegende Musculus gluteus minimus die heimlichen Helden der Stabilität. Sie sitzen seitlich an der Hüfte und sind die wichtigsten Abduktoren des Hüftgelenks. Das bedeutet, sie spreizen das Bein seitlich vom Körper ab.

Ihre vielleicht noch wichtigere Aufgabe erfüllen sie aber beim Gehen und Laufen. Bei jedem einzelnen Schritt, wenn ein Bein in der Luft ist, verhindern diese beiden Muskeln am Standbein, dass das Becken zur anderen Seite abkippt. Sie halten es schön in der Waage und sorgen so für einen effizienten und stabilen Gang.

Diese vereinfachte Darstellung zeigt die funktionale Aufteilung der wichtigsten Muskelgruppen der Hüfte.

Die Grafik macht deutlich: Die Gesäßmuskeln sind sowohl für die Streckung (Extension) als auch für die seitliche Stabilität (Abduktion) verantwortlich, während die Muskeln an der Vorderseite die Beugung (Flexion) übernehmen.

Das Trendelenburg-Zeichen als klinisches Warnsignal

Was passiert, wenn diese seitlichen Stabilisatoren schlappmachen? Das lässt sich eindrucksvoll am sogenannten Trendelenburg-Zeichen beobachten. Wenn der Gluteus medius auf der Standbeinseite das Becken nicht mehr halten kann, kippt es zur Seite des angehobenen Beins ab.

Um nicht umzufallen, lehnt die betroffene Person ihren Oberkörper reflexartig zur Standbeinseite. Dieses Ausweichmanöver führt zu einem ganz charakteristischen „Watschelgang“. Es ist ein klares klinisches Zeichen für eine Schwäche der Abduktoren und zeigt überdeutlich, wie entscheidend diese Muskeln für ein normales Gangbild sind.

Die folgende Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die Kernfunktionen und die klinische Bedeutung der Gesäßmuskeln.

Überblick über die Gesäßmuskulatur

Diese Tabelle fasst die wichtigsten Informationen zu den drei Gesäßmuskeln zusammen, um deren unterschiedliche, aber sich ergänzende Funktionen klar darzustellen.

| Muskel | Hauptfunktion | Klinische Relevanz bei Schwäche |

|---|---|---|

| Gluteus maximus | Kraftvolle Hüftstreckung, Außenrotation | Kraftverlust beim Aufstehen/Treppensteigen, Kompensation durch Rückenstrecker (Rückenschmerzen) |

| Gluteus medius | Abduktion, Beckenstabilisierung beim Gehen | Trendelenburg-Zeichen, instabiles Gangbild, kann zu Schmerzen an Hüfte, Knie und Rücken führen |

| Gluteus minimus | Unterstützt den Gluteus medius bei Abduktion und Stabilisierung | Ähnlich wie Gluteus medius, oft gemeinsam betroffen |

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine starke und funktionale Gesäßmuskulatur das Fundament für eine gesunde Hüfte und einen schmerzfreien Bewegungsapparat ist. Sie liefert nicht nur die Power für sportliche Leistungen, sondern schützt durch ihre stabilisierende Wirkung auch die Lendenwirbelsäule und die Kniegelenke vor übermäßiger Belastung. Ein gezieltes Training aller drei Glutealmuskeln ist daher eine der wirksamsten Maßnahmen zur Prävention von Beschwerden des gesamten Bewegungsapparates.

Die seitlichen und inneren Hüftmuskeln verstehen

Nachdem wir uns die kraftvollen Gesäßmuskeln als Motoren für die Streckung angesehen haben, zoomen wir jetzt mal an die Seiten und die Innenseite unserer Hüfte. Hier sitzen zwei weitere entscheidende Muskelgruppen, deren perfektes Zusammenspiel für unsere Balance und eine präzise Beinführung absolut unerlässlich ist. Es geht um die Abduktoren an der Außenseite und ihre direkten Gegenspieler, die Adduktoren, an der Innenseite.

Stell sie dir am besten wie die Steuerseile eines Segelmastes vor. Während die Gesäß- und Hüftbeugemuskeln für den groben Vortrieb zuständig sind, kümmern sich Abduktoren und Adduktoren um die Feinjustierung. Sie sind die stillen Helden, die verhindern, dass unser Becken bei jedem Schritt kippt und das ganze System im Gleichgewicht halten.

Die abduktoren als ausbalancierer des beckens

Die seitliche Hüftmuskulatur, die sogenannten Abduktoren, hat eine eher unscheinbare, aber unglaublich wichtige Funktion. Klar, ihre Hauptaufgabe ist es, das Bein seitlich vom Körper wegzuspreizen (Abduktion). Ihre viel wichtigere Rolle spielen sie jedoch völlig unbemerkt bei jedem einzelnen Schritt, den wir machen.

Wie wir schon bei den Gesäßmuskeln gesehen haben, sind der Musculus gluteus medius und der Musculus gluteus minimus die Stars dieser Gruppe. Sie sind die primären Stabilisatoren des Beckens, sobald wir auf einem Bein stehen – eine Situation, die bei jedem Geh- oder Laufschritt ganz kurz eintritt. Ohne ihre konstante Arbeit würde unser Becken zur Seite des schwingenden Beins abkippen. Das Ergebnis? Ein ineffizienter und instabiler Gang.

Zu diesen beiden gesellt sich noch der Musculus tensor fasciae latae (TFL). Dieser Muskel an der vorderen Außenseite der Hüfte spannt den Tractus iliotibialis, ein langes Faszienband, das außen am Oberschenkel bis zum Knie verläuft. Dadurch unterstützt er nicht nur die Abduktion, sondern auch die Beugung in der Hüfte.

Denk an einen Seiltänzer, der mit einer Balancierstange das Gleichgewicht hält. Genau das machen die Abduktoren für dein Becken. Sie sorgen bei jeder Bewegung für die nötige horizontale Stabilität.

Ihre klinische Bedeutung wird oft erst bei Schmerzen an der Außenseite der Hüfte deutlich. Eine Schwäche oder Überlastung dieser Muskeln kann schnell zu Sehnenreizungen oder Schleimbeutelentzündungen am großen Rollhügel (Trochanter major) führen. Die detaillierte Hüfte Anatomie Muskeln zu kennen, hilft enorm, solche Beschwerden richtig einzuordnen. Wenn du mehr über die Knochen und Muskelansätze in dieser Region wissen willst, findest du in unserem Artikel über die Becken Anatomie und Muskeln tiefergehende Infos.

Die adduktoren als kraftzentrum der innenseite

Auf der Innenseite des Oberschenkels finden wir die Gegenspieler: die Adduktoren. Ihre primäre Aufgabe steckt schon im Namen – die Adduktion, also das Heranziehen des Beines zur Körpermitte. Doch ihre Funktion ist weitaus komplexer, als man zunächst denkt.

Diese starke Muskelgruppe, oft einfach als "Adduktorengruppe" bezeichnet, besteht aus mehreren einzelnen Muskeln. Sie sind nicht nur für das Heranziehen des Beins zuständig, sondern stabilisieren auch das Becken und das Kniegelenk. Bei vielen kraftvollen Bewegungen, wie einem seitlichen Ausfallschritt oder dem festen Zusammendrücken der Knie, sind sie voll im Einsatz.

Zur Adduktorengruppe gehören vor allem:

- Musculus adductor magnus: Der mit Abstand größte und kräftigste Muskel dieser Gruppe.

- Musculus adductor longus: Ein langer, fächerförmiger Muskel.

- Musculus adductor brevis: Ein kurzer Muskel, der etwas tiefer liegt.

- Musculus pectineus: Sitzt weit oben und hilft auch bei der Hüftbeugung mit.

- Musculus gracilis: Ein langer, schlanker Muskel, der als einziger sowohl das Hüft- als auch das Kniegelenk überquert.

Besonders im Sport, allen voran im Fußball, sind die Adduktoren berüchtigt für ihre Verletzungsanfälligkeit. Die klassische "Leistenzerrung" ist häufig eine Verletzung des Musculus adductor longus. Das passiert oft bei schnellen Richtungswechseln oder Grätschbewegungen, bei denen die Muskeln plötzlich einer hohen exzentrischen Belastung ausgesetzt sind – sie werden also gleichzeitig gedehnt und angespannt.

Das Gleichgewicht zwischen den seitlichen Abduktoren und den inneren Adduktoren ist für ein gesundes Hüftgelenk absolut entscheidend. Ein Ungleichgewicht, bei dem eine Gruppe deutlich stärker oder verkürzter ist als die andere, kann zu Fehlbelastungen im Hüft- und Kniegelenk und sogar im unteren Rücken führen.

Wie die tiefen Rotatoren das Hüftgelenk stabilisieren

Tief versteckt unter den großen, starken Gesäßmuskeln schuftet eine kleine, aber unglaublich wichtige Muskelgruppe: die tiefen Außenrotatoren. Man kann sie sich gut als das Feinjustierungs-Team des Hüftgelenks vorstellen. Auch wenn sie meist im Verborgenen arbeiten, ist ihr Beitrag zur Gesundheit und Stabilität deiner Hüfte unbezahlbar.

Diese Muskelgruppe hat eine ganz ähnliche Aufgabe wie die berühmte Rotatorenmanschette an der Schulter. Ihre Hauptfunktion ist es, den Kopf des Oberschenkelknochens bei jeder Bewegung aktiv und präzise in der Hüftgelenkspfanne zu zentrieren. Erst dieses feine Zusammenspiel stellt sicher, dass das Gelenk stabil bleibt und die Gelenkflächen optimal belastet werden.

Das Feinmechaniker-Team der Hüfte

Sechs Muskeln gehören zu dieser Gruppe der tiefen Außenrotatoren. Sie alle ziehen vom Becken zum oberen Ende des Oberschenkelknochens. Der mit Abstand bekannteste unter ihnen ist der Musculus piriformis, auf den wir gleich noch genauer zu sprechen kommen.

Die weiteren Mitglieder dieses wichtigen Teams sind:

- Musculus gemellus superior

- Musculus gemellus inferior

- Musculus obturatorius internus

- Musculus obturatorius externus

- Musculus quadratus femoris

Ihre Hauptfunktion steckt schon im Namen: die Außenrotation, also die Auswärtsdrehung des Oberschenkels. Stell dir vor, du sitzt auf einem Stuhl und drehst dein Knie nach außen, während der Fuß an seinem Platz bleibt – genau diese Bewegung wird von den tiefen Rotatoren initiiert. Sie sorgen aber auch für Stabilität bei komplexeren Bewegungen, etwa beim seitlichen Ausfallschritt oder bei schnellen Richtungswechseln.

Man könnte diese Muskelgruppe mit den winzigen, aber entscheidenden Stellschrauben in einem hochwertigen Schweizer Uhrwerk vergleichen. Während die großen Muskeln für die grobe Kraft zuständig sind, garantieren die tiefen Rotatoren die exakte Positionierung und den reibungslosen Lauf des Gelenks.

Ihre immense Bedeutung für die gesamte Hüfte Anatomie Muskeln wird oft erst dann klar, wenn Probleme auftreten. Eine Schwäche oder eine Verspannung in dieser tiefen Schicht kann die Gelenkmechanik empfindlich aus dem Takt bringen und zu Schmerzen führen.

Sonderfall Musculus piriformis und das Piriformis-Syndrom

Der Musculus piriformis (lateinisch für „birnenförmiger Muskel“) verdient eine besondere Aufmerksamkeit. Er verläuft vom Kreuzbein quer über das Gesäß zum Oberschenkelknochen und hat eine sehr intime anatomische Beziehung zu einem der wichtigsten Nerven unseres Körpers: dem Ischiasnerv (Nervus ischiadicus).

Bei den meisten Menschen zieht der dicke Ischiasnerv direkt unterhalb des Piriformis-Muskels entlang. Bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung (ca. 15-20 %) bohrt sich der Nerv sogar direkt durch den Muskel auf seinem Weg ins Bein. Genau diese anatomische Nähe ist die Ursache für ein bekanntes klinisches Beschwerdebild: das Piriformis-Syndrom.

Ist der Piriformis-Muskel stark verspannt, verhärtet oder verdickt, kann er mechanischen Druck auf den Ischiasnerv ausüben. Das führt zu Symptomen, die denen eines Bandscheibenvorfalls zum Verwechseln ähnlich sehen:

- Ein tief sitzender, oft stechender Schmerz im Gesäß.

- Schmerzen, die in die Rückseite des Oberschenkels ausstrahlen.

- Manchmal auch Kribbeln oder Taubheitsgefühle im Bein.

Die Pflege dieser tiefen Muskelschicht ist also entscheidend, um solchen Nervenkompressionen vorzubeugen. Gezielte Dehnübungen und Faszientechniken können dabei helfen, die Spannung im Piriformis zu lösen und dem Ischiasnerv wieder den Freiraum zu geben, den er braucht. Ein detailliertes Verständnis der knöchernen Strukturen und Muskelansätze ist dabei Gold wert. Um dein Wissen zu vertiefen, kannst du dir unser detailliertes Poster zum Hüftgelenk und seiner Anatomie ansehen, das diese komplexen Zusammenhänge visuell aufbereitet.

Muskuläre Dysbalancen und ihre Folgen für den Körper

Ein perfektes Gleichgewicht in der Hüfte Anatomie Muskeln ist wie ein fein gestimmtes Orchester – jedes Instrument spielt seine Rolle, um eine harmonische Symphonie der Bewegung zu erzeugen. Doch was passiert, wenn einige Musiker zu laut spielen, während andere kaum zu hören sind? Das Ergebnis ist eine muskuläre Dysbalance, ein Ungleichgewicht, das selten ohne Konsequenzen bleibt.

Dieses Ungleichgewicht ist oft der unsichtbare Drahtzieher hinter vielen alltäglichen Beschwerden. Ein klassisches Beispiel ist die Kombination aus verkürzten Hüftbeugern, bedingt durch langes Sitzen, und einer gleichzeitig schwachen, inaktiven Gesäßmuskulatur. Diese Konstellation zwingt das Becken in eine gekippte Position nach vorne, was den Druck auf die Lendenwirbelsäule massiv erhöht und zu chronischen Rückenschmerzen führen kann.

Die Kettenreaktion im Körper

Eine Dysbalance in der Hüfte wirkt sich fast nie nur lokal aus. Sie startet eine regelrechte Kettenreaktion, die sich durch den gesamten Körper zieht. Eine schwache seitliche Gesäßmuskulatur (Gluteus medius) kann zum Beispiel nicht mehr das Becken stabilisieren.

Das Resultat ist eine veränderte Gangmechanik:

- Das Kniegelenk muss die Instabilität kompensieren und wird dadurch fehlbelastet, was zu Schmerzen an der Innen- oder Außenseite des Knies führen kann.

- Die ischiocrurale Muskulatur (Oberschenkelrückseite) wird oft überlastet, weil sie die Arbeit der schwachen Gesäßmuskeln übernehmen muss. Wenn du wissen möchtest, wie du diese Muskelgruppe gezielt entspannen kannst, lies unseren Leitfaden zur Dehnung der ischiocruralen Muskulatur.

- Sogar der Fuß kann betroffen sein, da sich die gesamte Beinachse verändert.

Eine starke und ausgeglichene Hüftmuskulatur wirkt wie ein natürlicher Stoßdämpfer. Sie fängt Belastungsspitzen ab, schützt die Gelenkknorpel und sorgt für eine gesunde Kraftübertragung.

Muskeln als Schutzschild bei Arthrose und nach Operationen

Besonders deutlich wird die Schutzfunktion der Muskulatur bei Hüftarthrose. Hier agieren kräftige Muskeln als aktives Schutzschild für das angeschlagene Gelenk. Sie nehmen einen erheblichen Teil der Last auf und entlasten so den verschlissenen Knorpel. Ein gezieltes Krafttraining kann daher Schmerzen lindern und das Fortschreiten der Arthrose verlangsamen.

Bei fortgeschrittener Arthrose ist oft ein künstliches Hüftgelenk die letzte Option. Tatsächlich werden in Deutschland jährlich rund 200.000 künstliche Hüftgelenke implantiert, wobei etwa 75 % dieser Operationen auf Hüftarthrose zurückzuführen sind.

Auch nach einer solchen Operation ist ein gezielter Muskelaufbau der Schlüssel zur Wiedererlangung der vollen Funktion. Die neue Prothese braucht ein starkes muskuläres Korsett, um optimal geführt und stabilisiert zu werden. Ein gutes Verständnis der Hüfte Anatomie Muskeln hilft dir also dabei, deine Gesundheit und Mobilität aktiv zu erhalten und Problemen vorzubeugen.

Häufig gestellte Fragen zur Anatomie der Hüftmuskeln

Hier haben wir für dich einige der brennendsten Fragen rund um die Anatomie der Hüftmuskeln zusammengetragen. Die Antworten sind bewusst einfach und praxisnah gehalten, damit du auch ohne Medizinstudium schnell den Durchblick bekommst.

Welcher Muskel ist der wichtigste für die Hüfte?

Das ist eine knifflige Frage, denn die Hüftmuskeln sind echte Teamplayer. Es gibt nicht den einen wichtigsten Muskel, aber je nach Aufgabe rücken bestimmte Akteure ins Rampenlicht. Geht es um pure Kraft und die Streckung – also zum Beispiel beim Aufstehen vom Stuhl – ist der Gluteus maximus (großer Gesäßmuskel) der unangefochtene Star.

Für die seitliche Stabilität beim Gehen ist wiederum der Gluteus medius unverzichtbar. Er sorgt dafür, dass dein Becken nicht bei jedem Schritt seitlich abkippt. Und um das Bein überhaupt erst anheben zu können, brauchen wir den Iliopsoas, unseren Haupt-Hüftbeuger. Man sieht also: Jeder hat seine ganz spezielle und extrem wichtige Rolle.

Warum habe ich Schmerzen an der Außenseite meiner Hüfte?

Schmerzen an der Hüftaußenseite sind ein weitverbreitetes Problem und deuten oft auf eine Reizung oder Überlastung der Sehnen hin, die zu den seitlichen Gesäßmuskeln (Gluteus medius und minimus) gehören. In der Fachsprache nennt man dieses Beschwerdebild auch Trochanter-major-Schmerzsyndrom.

Die häufigsten Übeltäter sind eine Muskelschwäche genau dieser seitlichen Stabilisatoren, eine ungünstige Belastung beim Gehen oder Laufen oder auch eine entzündete Schleimbeutel (Bursitis) in diesem Bereich.

Kann man die Hüftmuskulatur gezielt trainieren, um Schmerzen vorzubeugen?

Ja, absolut! Ein gezieltes und vor allem ausgewogenes Training ist sogar eine der besten Methoden, um Hüftschmerzen von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Der Schlüssel liegt darin, muskuläre Dysbalancen zu korrigieren, die sich unbemerkt in unseren Alltag einschleichen.

Ein wirklich effektives Programm zur Vorbeugung sollte immer eine gute Mischung sein:

- Kräftigung der Gesäßmuskulatur: Übungen wie die klassische Brücke (Glute Bridge) stärken die wichtigen Strecker.

- Stärkung der seitlichen Stabilisatoren: Seitliches Beinheben im Liegen zielt direkt auf den wichtigen Gluteus medius ab.

- Dehnung der Hüftbeuger: Ein sauberer Ausfallschritt dehnt die vordere Muskelkette, die durch vieles Sitzen oft verkürzt ist.

- Rumpfstabilisation: Übungen wie der Unterarmstütz (Plank) verbessern die Stabilität des gesamten Körpers und entlasten so die Hüfte.

Ein solches Training verbessert nicht nur die Kraft, sondern auch die Führung und Stabilität des Gelenks – und das nachhaltig. Wenn du noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest, erfährst du hier, wie du professionell wissenschaftliche Artikel zur Anatomie finden kannst.

Bei Animus Medicus findest du ästhetische Anatomie-Poster, die dir helfen, die komplexen Strukturen deines Körpers besser zu verstehen und deine Wände zu verschönern. Entdecke jetzt unsere Kollektion auf https://animus-medicus.de.