Becken Anatomie Muskeln: Verständliche Erklärung der Muscle

Deine Beckenmuskeln sind so viel mehr als nur ein paar anatomische Strukturen auf einer Lehrtafel. Stell sie dir lieber als das dynamische Kraftzentrum deines gesamten Körpers vor. Die Becken Anatomie Muskeln sind absolut entscheidend für Stabilität, Kraft und praktisch jede Bewegung, die du tagtäglich machst – vom einfachen Spaziergang bis zum Heben einer schweren Kiste.

Das lebende Fundament deines Körpers

Dein Becken ist keine starre, knöcherne Schale, sondern ein lebendes Fundament. Die Muskeln, die hier entspringen und ansetzen, arbeiten wie ein perfekt eingespieltes Team zusammen. Ihre Aufgabe? Deinen Rumpf zu stabilisieren und gleichzeitig kraftvolle Bewegungen deiner Beine erst möglich zu machen. Ohne dieses muskuläre Netzwerk wäre jeder Schritt wackelig und jede Drehung undenkbar.

Um die komplexe Anatomie der Beckenmuskeln etwas greifbarer zu machen, teilen wir sie in drei funktionelle Hauptgruppen ein. Diese Gliederung hilft dir, die speziellen Aufgaben jeder Muskelregion viel besser nachzuvollziehen. Wenn du tiefer in die Materie einsteigen willst, kann es ungemein helfen, effektive Strategien zum Muskeln lernen zu nutzen, damit die ganzen Zusammenhänge auch wirklich im Gedächtnis bleiben.

Die drei Hauptgruppen der Beckenmuskulatur

Die Muskeln des Beckens lassen sich grob in die folgenden Bereiche unterteilen, von denen jeder eine ganz eigene, entscheidende Rolle spielt:

-

Die äußere Hüftmuskulatur: Das sind die „Motoren“ für deine Bewegung. Hier finden sich große, kräftige Muskeln wie die Gesäßmuskulatur (Glutealmuskulatur). Sie sind für die kraftvolle Streckung und das Abspreizen der Hüfte verantwortlich – Bewegungen, die du zum Beispiel beim Aufstehen vom Stuhl oder beim Treppensteigen brauchst.

-

Die inneren Hüftmuskeln: Diese Muskeln agieren als die primären „Stabilisatoren“. Tief liegende Muskeln wie der Musculus iliopsoas verbinden deine Wirbelsäule mit dem Becken und dem Oberschenkel. Sie sind unverzichtbar, um das Bein anzuheben und die Lendenwirbelsäule von innen zu sichern.

-

Der Beckenboden: Man kann ihn sich als die stützende „Basis“ oder ein elastisches Trampolin am unteren Ende deines Rumpfes vorstellen. Diese Muskelplatte trägt nicht nur das Gewicht der inneren Organe, sondern sorgt auch für Kontinenz und stabilisiert das Becken, wenn der Druck im Bauchraum steigt, zum Beispiel beim Husten oder Heben.

Merke: Kaum eine dieser Muskelgruppen arbeitet für sich allein. Vielmehr agieren sie in einem koordinierten Zusammenspiel, bei dem jede Bewegung von den anderen Gruppen unterstützt und stabilisiert wird.

Eine Schwäche in nur einem dieser Bereiche kann weitreichende Folgen haben. Gerade der Beckenboden spielt eine Schlüsselrolle für die gesamte Körperstabilität. Untersuchungen zeigen, dass in Deutschland etwa 25-30 % der Frauen mittleren Alters von funktionellen Problemen des Beckenbodens betroffen sind, was oft auf eine geschwächte Muskulatur zurückzuführen ist. Mehr über die Anatomie des Beckenbodens und seine immense Bedeutung erfährst du auf Fizimed.com.

Funktionelle Hauptgruppen der Beckenmuskulatur

Die folgende Tabelle gliedert die Beckenmuskeln in ihre funktionellen Hauptgruppen und gibt einen schnellen Überblick über ihre primäre Rolle und Alltagsrelevanz.

| Muskelgruppe | Hauptfunktion | Beispiele für Alltagsbewegungen |

|---|---|---|

| Äußere Hüftmuskulatur (z.B. Glutealmuskeln) | Bewegung & Kraft | Aufstehen, Treppensteigen, Laufen |

| Innere Hüftmuskeln (z.B. Iliopsoas) | Stabilisierung & Beugung | Gehen, Knie zur Brust ziehen |

| Beckenbodenmuskulatur (z.B. Levator ani) | Stützung & Verschluss | Husten, Heben, Kontinenz |

Wie du siehst, ist das Zusammenspiel dieser Muskelgruppen ein faszinierendes Beispiel für die funktionelle Intelligenz unseres Körpers, das uns jeden Tag aufrecht und in Bewegung hält.

Die äußere Hüftmuskulatur als das Kraftwerk deiner Bewegung

Wenn du an die Becken Anatomie Muskeln denkst, schießen dir sicher sofort die Gesäßmuskeln in den Kopf. Und das aus gutem Grund! Diese Muskelgruppe, die wir als äußere Hüftmuskulatur bezeichnen, ist das wahre Kraftwerk deines Beckens. Man kann sie sich wie die großen, starken Motoren vorstellen, die dich vorwärtsbewegen, dir Stabilität geben und kraftvolle Bewegungen wie Springen oder Heben erst möglich machen.

Stell dir diese Muskeln aber nicht einzeln vor, sondern als eine perfekt aufeinander abgestimmte Einheit. Die Hauptakteure sind hier die drei Gesäßmuskeln: der Musculus gluteus maximus, medius und minimus. Jeder von ihnen hat seine ganz spezielle Aufgabe, aber erst ihr reibungsloses Zusammenspiel entfesselt das volle Potenzial deiner Bewegungen.

Der Musculus gluteus maximus – Der Kraftprotz

Der Musculus gluteus maximus ist nicht nur irgendein Muskel – er ist der größte und stärkste deines gesamten Körpers. Er prägt den Großteil der Form deines Gesäßes und ist dein wichtigster Hüftstrecker.

Jedes Mal, wenn du aus einer tiefen Hocke aufstehst, eine Treppe erklimmst oder dich von einem Stuhl erhebst, leistet dieser Muskel Schwerstarbeit. Er ist der Motor, der deinen Oberschenkel mit Wucht nach hinten zieht (eine Bewegung, die wir Extension nennen) und so deinen Körper aufrichtet und nach vorne beschleunigt. Wenn du noch tiefer in die allgemeine Anatomie der Hüftmuskeln eintauchen möchtest, findest du in unserem weiterführenden Artikel alle Details.

Aber seine Funktion geht weit über die reine Bewegung hinaus. Der Gluteus maximus ist auch absolut entscheidend für die Stabilisierung deines Beckens und des Kreuz-Darmbein-Gelenks (ISG). Ohne seine Kraft wäre das Heben schwerer Lasten nicht nur ineffizient, sondern auch eine echte Gefahr für deinen unteren Rücken.

Die seitlichen Stabilisatoren – Gluteus medius und minimus

Etwas tiefer und seitlicher als der große Gluteus maximus liegen seine kleineren, aber keineswegs weniger wichtigen Partner: der Musculus gluteus medius und der Musculus gluteus minimus. Sie sind sozusagen die intelligenten Stabilisatoren deines Beckens.

Ihre Hauptaufgabe ist die Abduktion, also das seitliche Abspreizen des Beines. Denk nur an einen seitlichen Ausfallschritt oder das Aussteigen aus dem Auto – hier sind sie voll im Einsatz. Ihre noch fundamentalere Funktion zeigt sich aber bei jedem einzelnen Schritt, den du machst.

Beim Gehen oder Laufen, also immer wenn du kurz auf einem Bein stehst, verhindern der Gluteus medius und minimus, dass dein Becken auf der anderen Seite absinkt. Sie halten es in einer geraden, horizontalen Position und sorgen so für einen stabilen und effizienten Gang.

Eine Schwäche in diesen Muskeln führt oft zum sogenannten Trendelenburg-Gang, bei dem das Becken bei jedem Schritt seitlich abkippt. Das kann eine ganze Kaskade von Problemen auslösen, die von Schmerzen im unteren Rücken über Hüftbeschwerden bis hin zu Knieproblemen reicht.

Das Zusammenspiel der äußeren Hüftmuskeln im Alltag

Um die funktionelle Anatomie der Beckenmuskeln wirklich zu begreifen, schauen wir uns ein ganz alltägliches Beispiel an: das Treppensteigen.

- Das Bein anheben: Um deinen Fuß auf die nächste Stufe zu setzen, sind zuerst deine Hüftbeuger aktiv.

- Der Abdruck: Und jetzt kommt das Kraftwerk ins Spiel. Der Gluteus maximus deines Standbeins spannt sich kraftvoll an, streckt dein Hüftgelenk und drückt deinen gesamten Körper nach oben und vorne.

- Die Stabilisierung: Während dieses ganzen Ablaufs arbeitet der Gluteus medius desselben Beins unermüdlich daran, dein Becken auszubalancieren und ein seitliches Abkippen zu verhindern.

- Die Feinabstimmung: Kleinere, tiefere Muskeln, die ebenfalls zur äußeren Hüftgruppe gehören (wie der Tensor fasciae latae), helfen bei der Rotation und der Feinjustierung der Bewegung.

Dieses einfache Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass die äußere Hüftmuskulatur viel mehr ist als nur eine Ansammlung von Muskelmasse. Sie ist ein hochentwickeltes System, das Kraft und Stabilität perfekt kombiniert, um dir eine flüssige und sichere Fortbewegung im Alltag zu ermöglichen. Eine gut trainierte Gesäßmuskulatur ist also keine reine Frage der Ästhetik, sondern ein fundamentaler Baustein für einen gesunden und schmerzfreien Bewegungsapparat.

Die inneren Hüftmuskeln als verborgene Stabilisatoren

Während die äußeren Hüftmuskeln für die sichtbare Power zuständig sind, gibt es im Inneren deines Beckens die stillen Helden. Diese inneren Hüftmuskeln sind die verborgenen Stabilisatoren, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass deine Haltung stimmt und du deine Beine reibungslos anheben kannst. Man kann sie sich wie die internen Seilzüge einer komplexen Maschine vorstellen – unsichtbar, aber für die Gesamtfunktion absolut entscheidend.

Der unbestrittene Star in dieser Gruppe ist der Musculus iliopsoas. Diese Muskelgruppe ist so zentral für unsere Bewegungsfähigkeit, dass viele Experten sie als den wahren Kernmuskel bezeichnen. Was ihn so einzigartig macht? Er ist der einzige Muskel, der deine Wirbelsäule direkt mit deinen Beinen verbindet. Das verleiht ihm eine immense Bedeutung für deine gesamte Körperstabilität.

Der Iliopsoas als Bindeglied zwischen Rumpf und Beinen

Genau genommen ist der Iliopsoas ein Muskel-Duo, bestehend aus dem Musculus psoas major und dem Musculus iliacus. Der Psoas entspringt seitlich an deiner Lendenwirbelsäule, während der Iliacus die Innenseite deiner Beckenschaufel auskleidet. Beide Muskelstränge laufen zusammen und setzen mit einer gemeinsamen Sehne vorne am Oberschenkelknochen an.

Seine wichtigste Aufgabe ist die Hüftbeugung. Jedes Mal, wenn du dein Knie zur Brust ziehst, leistet der Iliopsoas die Hauptarbeit. Er ist der Muskel, der uns überhaupt erst das Gehen und Laufen ermöglicht, indem er das Bein nach vorne schwingt.

Analogie aus dem Alltag: Stell dir den Iliopsoas wie ein starkes Gummiband vor, das von deinem unteren Rücken zu deinem Oberschenkel gespannt ist. Beim Gehen zieht dieses Band dein Bein kraftvoll nach vorne. Sitzt du aber den ganzen Tag, ist dieses Gummiband permanent verkürzt – es verliert an Elastizität und wird regelrecht „steif“.

Und genau hier liegt eines der häufigsten Probleme unseres modernen Lebensstils. Dauerhaftes Sitzen führt zu einer chronischen Verkürzung des Iliopsoas. Ein verkürzter Muskel zieht unentwegt an seinem Ursprung an der Lendenwirbelsäule, was oft zu einem unschönen Hohlkreuz und hartnäckigen Schmerzen im unteren Rücken führt.

Die tiefen Außenrotatoren: die Feinmechaniker der Hüfte

Neben dem großen Iliopsoas gibt es eine Gruppe kleiner, aber extrem wichtiger Muskeln, die tief im Gesäß unter der großen Glutealmuskulatur verborgen liegen. Diese Gruppe, oft als tiefe Außenrotatoren zusammengefasst, agiert als Feinmechaniker deines Hüftgelenks. Der bekannteste Muskel aus diesem Team ist der Musculus piriformis.

Diese kleinen Kraftpakete sind für die Außenrotation des Oberschenkels zuständig – sie drehen also dein Bein nach außen. Viel wichtiger ist aber ihre stabilisierende Funktion: Sie zentrieren den Kopf des Oberschenkelknochens millimetergenau in der Hüftpfanne. Das sorgt für eine reibungslose und gelenkschonende Bewegung bei jedem Schritt.

Die Hauptakteure der tiefen Außenrotation sind:

- Musculus piriformis: Der „birnenförmige Muskel“, der vom Kreuzbein zum Oberschenkelknochen verläuft.

- Musculus gemellus superior & inferior: Die sogenannten „Zwillingsmuskeln“.

- Musculus obturatorius internus: Der „innere Verstopfermuskel“, der eine Öffnung im Becken bedeckt.

- Musculus quadratus femoris: Der „viereckige Oberschenkelmuskel“.

Obwohl sie winzig sind, können Störungen in dieser Region massive Probleme verursachen. Eine Verspannung oder Verhärtung des Musculus piriformis kann beispielsweise Druck auf den Ischiasnerv ausüben, der direkt unter ihm verläuft. Das Ergebnis sind Schmerzen, die vom Gesäß bis ins Bein ausstrahlen – ein Zustand, der als Piriformis-Syndrom bekannt ist und oft fälschlicherweise mit einem Bandscheibenvorfall verwechselt wird.

Das Verständnis dieser inneren Hüftmuskeln ist der Schlüssel zur Lösung vieler Haltungs- und Rückenprobleme. Sie zeigen eindrucksvoll, dass in der Anatomie nicht immer die größten Muskeln die wichtigste Rolle spielen. Vielmehr ist es das feine Zusammenspiel von großen Kraftpaketen und kleinen, präzisen Stabilisatoren, das ein gesundes und funktionales Becken ausmacht.

Der Beckenboden als elastisches Fundament des Rumpfes

Nachdem wir uns die großen, bewegenden Muskeln und die tiefen Stabilisatoren des Beckens angeschaut haben, tauchen wir jetzt in das oft unterschätzte Fundament unseres Rumpfes ein: den Beckenboden. Diese komplexe, schalenförmige Muskelplatte ist ein echtes Meisterwerk der Becken Anatomie Muskeln und kann so viel mehr, als nur den Bauchraum nach unten abzuschließen.

Stell dir den Beckenboden einfach wie eine dynamische Hängematte vor. Diese ist zwischen dem Schambein, den Sitzbeinhöckern und dem Steißbein aufgespannt und besteht aus mehreren, clever ineinandergreifenden Muskelschichten. Sie ist elastisch genug, um Stöße abzufedern, und gleichzeitig bärenstark, um enorme Lasten zu tragen.

Der Beckenboden trägt nicht nur das Gewicht der Beckenorgane wie Blase, Darm und (bei Frauen) der Gebärmutter, sondern stabilisiert den gesamten Rumpf von unten. Er ist der unsichtbare Partner von Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und Zwerchfell.

Diese stützende Funktion ist absolut fundamental. Ohne einen fitten Beckenboden würden die Organe nach unten sinken, was zu unangenehmen Problemen wie Senkungsbeschwerden führen kann. Doch seine Aufgabenliste ist damit noch lange nicht zu Ende.

Der Wächter über Öffnen und Schließen

Eine der wichtigsten Aufgaben des Beckenbodens ist es, unsere Kontinenz zu sichern. Die Muskelfasern umschlingen die Harnröhre und den After wie eine feine Schlinge. Wenn wir diese Muskeln bewusst oder unbewusst anspannen, verschließen sie die Öffnungen und verhindern so, dass Urin oder Stuhl ungewollt austreten.

Diese Verschlussfunktion muss blitzschnell sein. Jedes Mal, wenn du hustest, niest, lachst oder etwas Schweres anhebst, schießt der Druck im Bauchraum nach oben. Genau in diesem Moment muss der Beckenboden reflexartig dagegenhalten und alles dicht machen. Entspannt er sich hingegen gezielt, ermöglicht er die kontrollierte Entleerung von Blase und Darm.

Der Hauptakteur: Musculus levator ani

Das Herzstück des Beckenbodens ist der Musculus levator ani, was so viel wie „Afterheber“ bedeutet. Dieser Muskel ist eigentlich eine ganze Muskelplatte, die aus mehreren Teilen besteht und den Löwenanteil der Hängematte bildet. Er zieht fächerförmig vom Schambein nach hinten zum Steißbein und zu den seitlichen Beckenwänden.

Seine Anatomie ist ziemlich komplex, aber genau das macht ihn so entscheidend für die Stütz- und Schließfunktion. Er formt eine Art Trichter, der die Beckenorgane sanft anhebt und sie an ihrem Platz sichert. Eine Schwäche in diesem Bereich ist oft die Wurzel des Übels bei Inkontinenz und Organsenkungen.

Die drei Hauptkomponenten des Levator ani sind:

- Musculus puborectalis: Er bildet eine aktive Schlinge um den Enddarm – absolut entscheidend für die Stuhlkontinenz.

- Musculus pubococcygeus: Dieser Teil zieht vom Schambein zum Steißbein und stützt die zentralen Organe im Becken.

- Musculus iliococcygeus: Er ist der seitliche, flächige Teil der Hängematte und sorgt für die allgemeine Stabilität.

Zusammen mit dem kleineren Musculus coccygeus bildet der Levator ani das sogenannte Diaphragma pelvis, die Hauptplatte des Beckenbodens. Wenn du noch tiefer in die einzelnen Schichten und ihre spezifischen Aufgaben eintauchen möchtest, liefert dir unser detaillierter Leitfaden zur Beckenboden-Muskulatur spannende Einblicke in dieses faszinierende System.

Mehr als nur Stützen und Schließen

Neben seinen Kernaufgaben spielt der Beckenboden auch eine große Rolle für eine aufrechte Haltung und die sexuelle Funktion. Er arbeitet eng mit der tiefen Bauch- und Rückenmuskulatur zusammen, um die Lendenwirbelsäule zu stabilisieren. Ein starker Beckenboden ist also auch ein Beitrag zu einem gesunden Rücken.

Bei sexueller Erregung sorgt eine gut durchblutete und reaktionsfähige Beckenbodenmuskulatur für eine intensivere Empfindung. Bei Männern unterstützt sie die Erektion, bei Frauen trägt sie zur Orgasmusfähigkeit bei.

Das komplexe Zusammenspiel aller Beckenmuskeln zeigt, wie wichtig ein ganzheitliches Verständnis der Anatomie ist. Der Beckenboden ist kein isolierter Muskel, sondern das Fundament, auf dem die Stabilität und Funktion des gesamten Rumpfes aufbaut. Vernachlässigt man diese wichtige Muskelgruppe, kann das weitreichende Folgen haben – von Rückenschmerzen bis hin zu urologischen Problemen.

Das funktionelle Zusammenspiel der Beckenmuskulatur

Nachdem wir uns die einzelnen Muskeln des Beckens wie Solisten eines Orchesters angesehen haben, wird es Zeit, das ganze Ensemble zu betrachten. Die wahre Magie der Becken Anatomie Muskeln entfaltet sich nämlich erst im perfekten Zusammenspiel. Keine Bewegung, und sei sie noch so unscheinbar, ist das Werk eines einzelnen Muskels. Vielmehr ist es eine fein abgestimmte Teamleistung, bei der jeder Beteiligte eine ganz bestimmte Rolle spielt.

Stell dir einfach mal vor, du hebst eine schwere Kiste vom Boden. Eine alltägliche Handlung, aber für deinen Körper ein hochkomplexer Prozess, der ein unglaublich präzises Zusammenspiel deiner Beckenmuskulatur erfordert. Es ist wie ein Dominoeffekt: Eine Aktion löst die nächste aus, während andere Muskelgruppen alles absichern und stabilisieren.

Die Akteure im Team

Um dieses Teamwork zu verstehen, müssen wir zwei zentrale Begriffe klären: Agonist und Antagonist. Der Agonist ist sozusagen der Hauptakteur, der eine Bewegung ausführt. Sein Gegenspieler, der Antagonist, kontrolliert diese Bewegung, bremst sie ab und sorgt für Stabilität, indem er sich kontrolliert dehnt.

- Agonist (Spieler): Der Muskel, der sich aktiv zusammenzieht, um eine Bewegung zu ermöglichen. Ein gutes Beispiel ist der Hüftbeuger, wenn du dein Knie in Richtung Brust ziehst.

- Antagonist (Gegenspieler): Der Muskel auf der gegenüberliegenden Seite, der sich gezielt verlängern muss, damit die Bewegung flüssig und kontrolliert abläuft. In unserem Beispiel wäre das der große Gesäßmuskel.

Diese dynamische Partnerschaft ist das Fundament für jede koordinierte Bewegung. Ohne den bremsenden Gegenspieler wären unsere Bewegungen unkontrolliert, fast schon roboterhaft und ruckartig.

Das Zusammenspiel in Aktion

Schauen wir uns dieses Prinzip doch mal an zwei ganz konkreten Beispielen aus dem Alltag an.

Beispiel 1: Das Gehen Jeder einzelne Schritt, den wir machen, ist ein kleines Meisterwerk der muskulären Koordination, bei dem das Becken immer im Zentrum des Geschehens steht.

- Schwungphase: Dein Bein schwingt nach vorne. Hier ist der Iliopsoas (der Hüftbeuger) der Agonist. Damit das reibungslos klappt, muss sein Gegenspieler, der Gluteus maximus (der große Gesäßmuskel), als Antagonist nachgeben und sich dehnen.

- Standphase: Sobald dein Fuß den Boden berührt, kehrt sich das Spiel um. Jetzt übernimmt der Gluteus maximus die Rolle des Agonisten. Er spannt an, streckt die Hüfte und treibt deinen Körper kraftvoll nach vorne. Der Iliopsoas wird nun zum nachgiebigen Antagonisten.

- Seitliche Stabilisierung: Während du für einen kurzen Moment nur auf einem Bein stehst, springt der Gluteus medius als seitlicher Stabilisator ein. Er sorgt dafür, dass dein Becken nicht zur Seite abkippt. Dabei arbeitet er isometrisch – er hält also die Spannung, ohne seine Länge groß zu verändern, und hält alles im Lot.

Beispiel 2: Eine Kiste vom Boden heben Auch hier ist die präzise Zusammenarbeit entscheidend, um die Last sicher zu bewältigen und vor allem den Rücken zu schützen.

Beim Heben schießt der Druck im Bauchraum nach oben. Der Beckenboden reagiert hier reflexartig und spannt sich an, um als stützendes Fundament von unten gegenzuhalten. Er sichert die Organe und sorgt dafür, dass der Rumpf nicht instabil wird.

Gleichzeitig kommen die großen Kraftpakete ins Spiel: Die Gesäßmuskulatur und die Oberschenkelmuskeln strecken Hüfte und Knie, um deinen Oberkörper aufzurichten. Die tiefen Bauch- und Rückenmuskeln stabilisieren dabei die Wirbelsäule, während die inneren Hüftmuskeln die Position des Beckens feinjustieren.

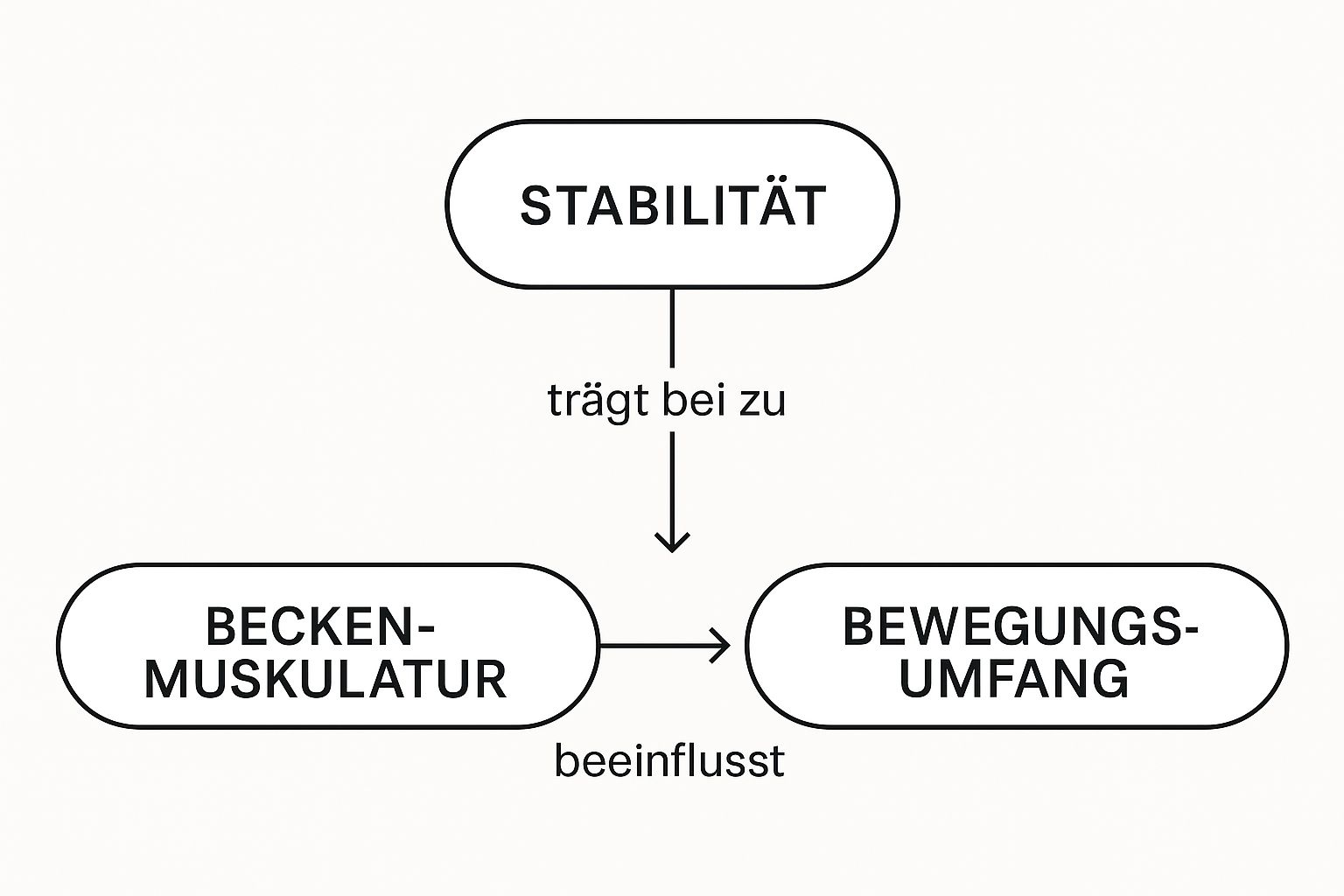

Diese Infografik zeigt den zentralen Zusammenhang zwischen einer starken Beckenmuskulatur, der Stabilität, die daraus entsteht, und einem gesunden Bewegungsumfang.

Die Grafik macht es deutlich: Eine kräftige Muskulatur ist die Basis für Stabilität. Und diese Stabilität ist wiederum die Voraussetzung für einen vollen und gesunden Bewegungsradius.

Warum ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend ist

Diese Beispiele machen klar, warum es oft wenig bringt, nur einzelne Muskeln isoliert zu trainieren. Ein schwacher Gluteus medius kann nicht durch einen überstarken Hüftbeuger ausgeglichen werden. Ganz im Gegenteil: Solche Dysbalancen führen oft zu Schmerzen und Fehlhaltungen. Die Becken Anatomie Muskeln müssen als eine funktionelle Einheit verstanden und trainiert werden. Ein gesunder, funktionaler Körper baut auf Balance und Teamwork – nicht auf der Stärke einzelner Superstars.

Häufige Fragen zu den Beckenmuskeln: Dein Wegweiser

Die Welt der Beckenmuskeln ist unheimlich spannend, aber, seien wir ehrlich, auch ziemlich komplex. Es ist also völlig normal, wenn dabei Fragen auftauchen – besonders dann, wenn man das trockene Wissen aus dem Anatomiebuch mit ganz praktischen Beschwerden oder Trainingszielen verbinden will. Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir hier die häufigsten Fragen für dich beantwortet.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beckenmuskulatur und Beckenboden?

Diese Frage ist eine der wichtigsten überhaupt, denn hier liegt oft der Schlüssel zum Verständnis vieler funktioneller Probleme. Die Begriffe werden ständig durcheinandergeworfen, aber die Sache ist eigentlich ganz einfach. Man muss es sich nur als ein Verhältnis von "Ganzem" zu "Teil" vorstellen.

Stell dir dein Becken wie ein Haus vor. Der Begriff „Beckenmuskulatur“ beschreibt dann alle tragenden und bewegenden Teile dieses Hauses: die Außenwände, die Innenwände und eben auch das Fundament. Er umfasst also wirklich jeden Muskel, der direkt am knöchernen Becken entspringt oder dort ansetzt.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Die äußere Hüftmuskulatur (wie die großen Gesäßmuskeln), die als kraftvolle Motoren für unsere Beine dienen.

- Die innere Hüftmuskulatur (wie der Iliopsoas), die als tiefe Stabilisatoren und Hüftbeuger arbeiten.

- Und eben auch der Beckenboden.

Der Begriff „Beckenbodenmuskulatur“ beschreibt hingegen nur einen ganz speziellen Teil dieses Hauses: das Fundament. Er ist die Muskelplatte, die das Becken nach unten abschließt und unsere Organe an Ort und Stelle hält. Der Beckenboden ist also ein extrem wichtiger und hoch spezialisierter Teil der gesamten Beckenmuskulatur, aber eben nicht die Gesamtheit.

Welche Muskeln machen bei Beckenschmerzen am häufigsten Ärger?

Beckenschmerzen sind ein echtes Volksleiden und können unglaublich vielschichtig sein. In vielen Fällen sind es muskuläre Dysbalancen – also Verspannungen, Verkürzungen oder eine Schwäche –, die hinter den Beschwerden stecken. Die Schmerzen können dabei direkt im Becken spürbar sein oder in den Rücken, die Hüfte oder sogar bis in die Beine ausstrahlen.

Hier sind die üblichen Verdächtigen:

- Musculus iliopsoas (Hüftbeuger): Unser ewiges Sitzen führt dazu, dass dieser Muskel zur Verkürzung neigt. Er zerrt dann regelrecht an der Lendenwirbelsäule und kann dumpfe Schmerzen im unteren Rücken oder ein ziehendes Gefühl in der Leiste auslösen.

- Musculus piriformis: Dieser kleine, tiefliegende Muskel kann zur großen Nervensäge werden. Er liegt direkt über dem Ischiasnerv. Ist er verspannt oder verhärtet, kann er den Nerv reizen und ausstrahlende, brennende Schmerzen im Gesäß und Bein verursachen – das klassische Piriformis-Syndrom.

- Musculus gluteus medius: Eine Schwäche dieses seitlichen Stabilisators führt oft zu einem "wackeligen" Becken beim Gehen. Das Resultat können Schmerzen an der Hüftaußenseite, im unteren Rücken oder sogar am Knie sein.

- Beckenbodenmuskulatur: Ein übermäßig angespannter oder dysfunktionaler Beckenboden kann tiefsitzende, ziehende oder krampfartige Schmerzen im Unterleib verursachen, die oft nur schwer zuzuordnen sind.

Es gibt aber auch seltenere, ernstere Ursachen, die man im Kopf behalten sollte. Bei Frauen kann zum Beispiel eine tief infiltrierende Endometriose die Beckennerven wie den Ischiasnerv befallen. Das führt zu zyklischen, unerträglichen Schmerzen, die leider oft fälschlicherweise als Bandscheibenproblem gedeutet werden.

Warum ist eine starke Beckenmuskulatur das A und O für die Rumpfstabilität?

Bei Rumpfstabilität denken die meisten sofort an ein sichtbares Sixpack und starke Rückenstrecker. Doch das ist nur die Oberfläche. Die wahre, tiefe Stabilität, die uns im Alltag schützt, hat ihr Fundament in der Beckenmuskulatur.

Stell dir deinen Rumpf wie eine stabile, aber flexible Getränkedose vor. Dein Zwerchfell ist der Deckel, die tiefen Bauch- und Rückenmuskeln bilden die zylindrischen Wände und der Beckenboden ist – genau – der Boden. Nur wenn alle Teile dieser Druckkapsel perfekt zusammenspielen, kann dein Rumpf den Belastungen des Alltags standhalten, ohne dass etwas kaputtgeht.

Die Muskeln rund ums Becken sind dabei das entscheidende Bindeglied:

- Verbindung zu den Beinen: Die kräftigen Gesäßmuskeln und die tiefen Hüftmuskeln verankern die "Dose" (deinen Rumpf) mit den Beinen. Sie übertragen die Kraft vom Oberkörper auf die Beine und andersherum. Ist diese Verbindung instabil, verliert die gesamte Kette an Halt.

- Stabilisierung der Lendenwirbelsäule: Jeder Schritt, jede Drehung, jedes Anheben erzeugt enorme Kräfte, die auf die Lendenwirbelsäule wirken. Eine starke Beckenmuskulatur, allen voran der Gluteus medius und maximus, zentriert das Becken unter der Wirbelsäule und verhindert so schädliche Ausweichbewegungen.

- Der Boden, der Gegendruck gibt: Wenn du deine Bauchmuskeln anspannst, erhöht sich der Druck in der Bauchhöhle. Der Beckenboden muss in genau diesem Moment als stabiler Boden dagegenhalten können. Wäre er schwach, würde der Druck einfach nach unten entweichen und die ganze Rumpfkapsel würde ihre stabilisierende Wirkung verlieren.

Echte, funktionale Rumpfstabilität ist also so viel mehr als nur Bauchmuskeltraining. Sie beginnt bei einem stabilen Becken und einem reaktionsschnellen Beckenboden. Ohne dieses starke Fundament ist jede Bewegung des Oberkörpers ineffizient und potenziell schädlich für den Rücken. Die Anatomie der Beckenmuskeln zu verstehen bedeutet also, die Basis für einen gesunden und leistungsfähigen Körper zu verstehen.

Wir bei Animus Medicus sind überzeugt: Das Verstehen der eigenen Anatomie ist der erste Schritt zu einem besseren Körpergefühl. Wenn du die faszinierende Welt des menschlichen Körpers nicht nur lernen, sondern auch visuell erleben möchtest, dann entdecke unsere einzigartigen Anatomie-Poster und Accessoires im Vintage-Stil. Verwandle dein Wissen in Kunst – hier bei Animus Medicus.