Blut-Liquor-Schranke erklärt – Wichtig für die Gesundheit

Stellen Sie sich die Blut-Liquor-Schranke (BLS) mal wie den exklusivsten und strengsten Türsteher der Welt vor, der den VIP-Bereich Ihres Körpers bewacht: das zentrale Nervensystem. Seine Aufgabe ist es, die Zusammensetzung der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (des Liquors) aufs Genaueste zu kontrollieren. Er fungiert als ein extrem selektiver Filter, der lebenswichtige Nährstoffe reinlässt, aber potenziell schädliche Substanzen konsequent abweist.

Was ist die Blut-Liquor-Schranke eigentlich?

Die Blut-Liquor-Schranke ist weit mehr als nur eine passive Mauer. Sie ist eine dynamische und unglaublich wichtige Schnittstelle, die das empfindliche innere Milieu unseres Gehirns und Rückenmarks schützt. Der Liquor umgibt und polstert diese Organe, versorgt sie mit Nährstoffen und transportiert Abfallprodukte ab – und die BLS sorgt dafür, dass diese Flüssigkeit makellos rein und perfekt ausbalanciert bleibt.

Die Kernaufgabe: Schutz und Versorgung

Ihre Hauptfunktion ist es, eine absolut stabile Umgebung für unsere hochsensiblen Nervenzellen zu schaffen. Ohne diese penible Kontrolle könnten schon kleinste Schwankungen im Blut – etwa nach einer Mahlzeit oder in einer Stresssituation – die Gehirnfunktion empfindlich stören.

Die Blut-Liquor-Schranke ist eine physiologische Barriere zwischen dem Blutkreislauf und dem Liquor cerebrospinalis. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Stoffaustausch zu regulieren und das zentrale Nervensystem vor schädlichen Substanzen zu schützen.

Für Mediziner ist diese Schutzfunktion diagnostisch von enormer Bedeutung. Die Überprüfung der Intaktheit der BLS ist in Deutschland ein gängiges Verfahren, um neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder eine Hirnhautentzündung (Meningitis) aufzuspüren. Wenn Sie tiefer in die faszinierende Welt des menschlichen Körpers eintauchen möchten, finden Sie spannende Einblicke in unserem Artikel über die Anatomie des Menschen.

Warum die selektive Filterung so entscheidend ist

Diese selektive Eigenschaft ist das, was die Blut-Liquor-Schranke so besonders macht. Sie ist keine simple, undurchdringliche Wand. Vielmehr besitzt sie hochspezialisierte Transportmechanismen, die ganz gezielt bestimmte Moleküle durchschleusen, während andere draußen bleiben müssen.

- Nährstoffe wie Glukose und Aminosäuren werden aktiv in den Liquor transportiert. Das Gehirn ist ein wahrer Energiefresser und braucht sie dringend für seine Funktion und den Zellaufbau.

- Stoffwechselabfälle werden im Gegenzug aktiv aus dem Liquor herausgepumpt. So wird verhindert, dass sich giftige Substanzen ansammeln und Schaden anrichten.

- Krankheitserreger, Toxine und die meisten Medikamente werden effektiv blockiert, um das ZNS vor Infektionen und Vergiftungen zu bewahren.

Dieses ausgeklügelte System ist überlebenswichtig und sichert die einwandfreie Funktion unseres Gehirns und Rückenmarks.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aufgaben der Blut-Liquor-Schranke noch einmal zusammen und macht ihre entscheidende Rolle auf einen Blick verständlich.

Kernfunktionen der Blut-Liquor-Schranke im Überblick

| Funktion | Konkrete Aufgabe | Warum es entscheidend ist |

|---|---|---|

| Schutz vor Pathogenen | Blockiert den Eintritt von Viren, Bakterien und Pilzen aus dem Blut in den Liquor. | Verhindert lebensbedrohliche Infektionen wie Meningitis oder Enzephalitis. |

| Schutz vor Toxinen | Verhindert, dass im Blut zirkulierende Giftstoffe ins Gehirn gelangen. | Schützt Neuronen vor Schäden durch körpereigene und externe Toxine. |

| Homöostase | Hält Konzentrationen von Ionen, Hormonen und Neurotransmittern stabil. | Sichert eine konstante Umgebung, die für eine präzise neuronale Signalübertragung nötig ist. |

| Nährstoffversorgung | Transportiert aktiv essenzielle Moleküle wie Glukose, Vitamine und Aminosäuren. | Garantiert die Energieversorgung und den Baustoffnachschub für das Gehirn. |

| Abfallentsorgung | Pumpt Stoffwechselabfallprodukte aktiv aus dem Liquor zurück ins Blut. | Verhindert die toxische Anreicherung von Abfallstoffen im ZNS. |

Wie Sie sehen, ist die Blut-Liquor-Schranke ein stiller, aber unverzichtbarer Held, der rund um die Uhr für die Sicherheit unseres Denkorgans arbeitet. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns ihren anatomischen Aufbau und ihre klinische Bedeutung noch genauer an.

Der Aufbau dieser unsichtbaren Schutzmauer

Um zu verstehen, wie die Blut-Liquor-Schranke (BLS) ihre geniale Filterfunktion meistert, müssen wir uns ihren Aufbau einmal genauer ansehen. Es ist nämlich nicht so, wie man vielleicht denkt: Diese Schranke ist keine durchgehende Membran, die unser ganzes Gehirn umhüllt.

Stattdessen sitzt diese entscheidende Barriere an einem ganz bestimmten Ort: dem Plexus choroideus.

Der Plexus choroideus ist ein feines, stark durchblutetes Gewebenetzwerk, das sich in den flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen unseres Gehirns, den Hirnventrikeln, befindet. Man kann sich das Ganze wie kleine, blumenkohlartige Strukturen vorstellen, die direkt in die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (den Liquor) hineinragen. Und genau hier, an dieser Schnittstelle, findet der entscheidende Austausch zwischen Blut und Liquor statt.

Die eigentlichen Bausteine der Schranke

Die wahren Architekten und Türsteher der Blut-Liquor-Schranke sind ganz spezielle Zellen: die Epithelzellen des Plexus choroideus. Diese Zellen bilden eine einzige, dicht aneinandergereihte Schicht, die die Blutgefäße des Plexus vom Liquor trennt.

Ihre eigentliche Superkraft liegt aber in der Art und Weise, wie sie miteinander verbunden sind. Diese Verbindungen, die sogenannten Tight Junctions, sind extrem eng und quasi undurchlässig.

Stell dir diese Tight Junctions wie einen wasserdichten Reißverschluss vor, der die Lücken zwischen den einzelnen Zellen komplett versiegelt. So wird verhindert, dass irgendwelche Moleküle unkontrolliert aus dem Blut in den sensiblen Liquorraum schlüpfen können. Nur was aktiv durch die Zelle selbst geschleust wird, hat eine Chance, die Grenze zu passieren.

Durch diesen cleveren Aufbau wird ein unkontrollierter Stoffaustausch effektiv blockiert. Alles, was in den Liquor gelangen oder ihn verlassen möchte, muss die strenge Kontrolle der Epithelzellen passieren.

Was die Blut-Liquor-Schranke so besonders macht

Obwohl sie eng mit der bekannteren Blut-Hirn-Schranke zusammenarbeitet, gibt es einen fundamentalen Unterschied im Aufbau. Diese unterschiedliche zelluläre Basis führt zu ganz verschiedenen Eigenschaften und Aufgaben:

- Blut-Liquor-Schranke (BLS): Die Barriere wird hier von den Epithelzellen gebildet. Diese Zellen sind wahre Meister der Sekretion und produzieren aktiv den Liquor. Ihre Tight Junctions sind der Schlüsselmechanismus, der den Stofftransport kontrolliert.

- Blut-Hirn-Schranke (BHS): Hier sind es die Endothelzellen – also die innerste Zellschicht der Blutgefäße im Hirngewebe selbst –, die die Barriere bilden. Sie werden zusätzlich von anderen Zellen, wie Astrozyten, unterstützt.

Dieser Unterschied ist entscheidend. Während die Blut-Hirn-Schranke das Hirngewebe direkt schützt, ist die primäre Aufgabe der Blut-Liquor-Schranke die Produktion und die penible Kontrolle der chemischen Zusammensetzung des Liquors. Sie schafft also die perfekte „Umgebung“, in der unser zentrales Nervensystem schwimmt und gedeiht. Genau dieser einzigartige Aufbau ist der Schlüssel zu ihrer Fähigkeit, das Gehirn zu versorgen und gleichzeitig zu schützen.

Wie die Schranke den Stoffaustausch reguliert

Die Blut-Liquor-Schranke ist alles andere als eine passive Mauer. Man muss sie sich eher als einen hochdynamischen und intelligenten Kontrollpunkt vorstellen, der unermüdlich daran arbeitet, das empfindliche Gleichgewicht in unserem zentralen Nervensystem aufrechtzuerhalten. Ihre Kernkompetenz ist die präzise Steuerung des Stoffaustauschs – und genau das macht sie so schützenswert.

Vergleichen wir sie mal mit einer geschäftigen Hafenanlage für unser Gehirn. Hier wird ständig Fracht verladen: Nährstoffe rein, Abfallprodukte raus. Aber nicht jedes „Schiff“ bekommt eine Anlegeerlaubnis. Die Hafenmeister – die Epithelzellen der Schranke – sind extrem wählerisch.

Dieser ganze Prozess ist kein Zufallsprodukt, sondern folgt strengen Regeln. Einige wenige Substanzen können einfach hindurchdiffundieren, doch die meisten benötigen einen aktiven Transport, der das System Energie kostet.

Selektiver Transport: Nur das Beste für das Gehirn

Unser Gehirn ist ein wahrer Energiefresser und braucht ständig Nachschub an Nährstoffen aus dem Blut. Die Blut-Liquor-Schranke sorgt dafür, dass diese lebenswichtigen Substanzen auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Dazu sind in die Zellmembranen der Epithelzellen spezielle Transportproteine eingebettet. Sie funktionieren wie maßgeschneiderte Fähren, die nur für ganz bestimmte Passagiere anlegen und sie sicher auf die andere Seite bringen.

- Glukose: Als wichtigster Treibstoff für unser Gehirn wird Glukose über spezialisierte Transporter (z. B. GLUT1) aktiv in den Liquor gepumpt. Ohne diese gezielte Lieferung würde das Gehirn schnell auf dem Trockenen sitzen.

- Aminosäuren: Auch diese Bausteine für Proteine und Neurotransmitter erhalten über spezifische Transportsysteme ihr Ticket für die Überfahrt.

- Vitamine und Ionen: Selbst für diese essenziellen Mikronährstoffe gibt es eigene, spezialisierte „Shuttleservices“, um die Schranke zu passieren.

Dank dieser aktiven Transportmechanismen ist sichergestellt, dass das Gehirn genau das bekommt, was es braucht – und zwar unabhängig von kurzfristigen Schwankungen der Konzentration im Blut.

Die Blut-Liquor-Schranke ist kein simpler Filter, sondern ein aktives Transportsystem. Sie entscheidet nicht nur, wer rein darf, sondern pumpt auch gezielt Stoffe wieder aus dem Liquor heraus, um das Gehirn vor toxischen Ansammlungen zu schützen.

Die Müllabfuhr für das Gehirn

Gleichzeitig arbeitet die Schranke auch in die andere Richtung. Sie agiert wie eine leistungsstarke Pumpe, die Stoffwechselabfälle und potenziell schädliche Substanzen aktiv aus dem Liquor entfernt und zurück ins Blut befördert.

Diese unermüdliche „Müllabfuhr“ ist absolut entscheidend, denn sie verhindert die Anreicherung von giftigen Metaboliten, die die Funktion der Nervenzellen massiv stören könnten. Die Epithelzellen schnappen sich diese Abfallprodukte und schaffen sie gezielt aus dem Weg, damit sie vom Körper entsorgt werden können.

Warum manche Stoffe leichter passieren als andere

Die chemische Beschaffenheit einer Substanz ist der entscheidende Faktor dafür, wie leicht sie die Blut-Liquor-Schranke überwinden kann. Kleine, fettlösliche (lipophile) Moleküle haben es dabei mit Abstand am einfachsten.

Substanzen wie Alkohol, Nikotin oder bestimmte Narkosegase können direkt durch die Zellmembranen der Epithelzellen schlüpfen. Sie brauchen kein spezielles Ticket und keinen Transporter, weshalb sie die Schranke relativ ungehindert passieren – das erklärt auch ihre schnelle und starke Wirkung auf unser Gehirn.

Im Gegensatz dazu haben große Moleküle wie Proteine oder wasserlösliche Stoffe ohne passendes Transportsystem keine Chance. Sie werden von diesem strengen Türsteher konsequent abgewiesen. Genau hier liegt auch eine der großen Herausforderungen der Medizin: Viele Medikamente scheitern an dieser Barriere und erreichen ihren Wirkort im Gehirn gar nicht erst. Diese selektive Durchlässigkeit ist der Kern der Schutzfunktion der Blut-Liquor-Schranke.

Warum die Schranke für Ärzte so wichtig ist

Obwohl sie fürs bloße Auge unsichtbar ist, stellt die Blut-Liquor-Schranke für Ärzte ein unschätzbares Fenster zur Gesundheit des zentralen Nervensystems dar. Eine Störung ihrer Funktion ist oft eines der ersten, leisen Alarmsignale für ernste neurologische Erkrankungen. Genau deshalb ist die Überprüfung ihrer Integrität in der Diagnostik so unglaublich wichtig.

Der Schlüssel dazu liegt in der Untersuchung der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit, der sogenannten Liquordiagnostik. Weil unser Gehirn und Rückenmark so extrem gut geschützt sind, ist der Liquor die einzige direkte Quelle, um an Informationen über entzündliche oder krankhafte Prozesse direkt am Ort des Geschehens zu kommen. Hier schauen Ärzte ganz genau hin.

Der Albumin-Quotient als Dichtigkeitsmesser

Um herauszufinden, wie „dicht“ die Blut-Liquor-Schranke noch ist, nutzen Mediziner einen cleveren Laborwert: den Albumin-Quotienten (QAlb). Man muss wissen: Albumin ist ein recht großes Protein, das im Blut in rauen Mengen vorkommt. Im gesunden Liquor hat es aber eigentlich nichts zu suchen – die Schranke hält es normalerweise sehr zuverlässig draußen.

Wird diese Barriere aber durch eine Entzündung oder eine andere Krankheit beschädigt, wird sie durchlässiger. Man kann es sich so vorstellen, dass sie anfängt zu „lecken“. Plötzlich können größere Moleküle wie Albumin doch vom Blut in den Liquor schlüpfen.

Ein erhöhter Albumin-Quotient ist für Ärzte wie ein blinkendes Warnlicht. Er signalisiert unmissverständlich, dass die Schutzfunktion der Blut-Liquor-Schranke gestört ist und liefert einen handfesten Hinweis auf ein aktives Krankheitsgeschehen im zentralen Nervensystem.

Dieser Wert ist also ein direkter Indikator für die Integrität der Barriere. Ein hoher QAlb ist ein klares Alarmsignal für den behandelnden Arzt.

Was ein erhöhter Wert bedeutet

Ein erhöhter Albumin-Quotient ist für sich genommen noch kein Beweis für eine bestimmte Krankheit. Vielmehr ist er ein typisches Merkmal, das bei einer ganzen Reihe von neurologischen Problemen auftaucht und anzeigt, dass etwas nicht stimmt und weiter untersucht werden muss. Besonders häufig findet man ihn bei:

- Entzündlichen Erkrankungen: Bei Multipler Sklerose (MS) oder einer Hirnhautentzündung (Meningitis) ist die Schranke oft entzündet und wird dadurch durchlässiger.

- Infektionen: Bakterien oder Viren, die das ZNS befallen, können die empfindlichen Epithelzellen der Schranke direkt schädigen.

- Tumorerkrankungen: Auch Hirntumoren können die feine Struktur der Schranke stören und ihre Durchlässigkeit erhöhen.

Mit diesem Befund können Ärzte aber nicht nur eine Diagnose stellen, sondern auch den Krankheitsverlauf im Auge behalten. Sinkt der Albumin-Quotient zum Beispiel unter einer Therapie, ist das ein gutes Zeichen – es deutet darauf hin, dass die Entzündung abklingt und die Schranke sich wieder erholt.

In der Praxis ist dieser Befund alles andere als eine Seltenheit. Daten aus deutschen neurologischen Kliniken zeigen, dass etwa 30 bis 40 % der Patienten mit entzündlichen Nervensystemerkrankungen eine gestörte Blut-Liquor-Schranke haben, was sich direkt am erhöhten Albumin-Quotienten ablesen lässt. Mehr statistische Einblicke zu verwandten Gesundheitsthemen findest du hier auf Statista. So wird aus einem einfachen Laborwert ein entscheidendes Puzzleteil in der komplexen Welt der neurologischen Diagnostik.

Der Unterschied zur Blut-Hirn-Schranke

Oft werden die Begriffe fast synonym verwendet, doch die Blut-Liquor-Schranke und die Blut-Hirn-Schranke sind zwei grundlegend verschiedene, sich aber perfekt ergänzende Schutzsysteme. Es ist wirklich entscheidend, ihre einzigartigen Rollen zu verstehen, um Verwechslungen zu vermeiden und ihre jeweilige Funktion im Gehirn richtig einzuordnen.

Man kann sich den Unterschied ganz gut mit einer Analogie vorstellen: Die Blut-Hirn-Schranke ist wie die massive Grundstücksmauer, die das Hirngewebe ganz direkt schützt. Die Blut-Liquor-Schranke hingegen agiert eher wie die Klimaanlage und der Luftfilter für das gesamte Haus – sie kontrolliert die „Atmosphäre“, also die Zusammensetzung des Liquors, in dem das Gehirn quasi schwimmt.

Zwei Barrieren mit ganz unterschiedlichen Jobs

Der wesentliche Unterschied liegt in ihrem Aufbau und ihrer genauen Position im Gehirn. Genau diese strukturellen Eigenheiten bestimmen ihre jeweilige Hauptfunktion und machen klar, warum unser Denkorgan beide Schutzmechanismen braucht.

Wenn du mehr über die allgemeine Struktur des Gehirns erfahren möchtest, liefert dir unser Überblick zur Gehirn-Anatomie des Menschen eine hervorragende Grundlage.

Die Hauptunterschiede lassen sich in drei Kernbereichen zusammenfassen:

- Der Ort: Die Blut-Hirn-Schranke finden wir in den winzigen Blutgefäßen (Kapillaren), die das gesamte Hirngewebe durchziehen. Die Blut-Liquor-Schranke hingegen ist ganz spezifisch im Plexus choroideus der Hirnkammern zu Hause.

- Der Zelltyp: Die Blut-Hirn-Schranke wird von Endothelzellen gebildet – also den Zellen, die unsere Blutgefäße von innen auskleiden. Die Blut-Liquor-Schranke besteht dagegen aus Epithelzellen, die auf die Produktion und Filterung von Flüssigkeit spezialisiert sind.

- Die Hauptfunktion: Während die Blut-Hirn-Schranke primär den direkten Übertritt von Substanzen ins Hirngewebe blockiert, ist die Hauptaufgabe der Blut-Liquor-Schranke die Produktion des Liquors und die genaue Steuerung seiner Zusammensetzung.

Vergleich Blut-Liquor-Schranke vs. Blut-Hirn-Schranke

Um die Unterschiede noch klarer herauszustellen, haben wir die beiden Schutzbarrieren hier direkt gegenübergestellt. So siehst du auf einen Blick, worin sich ihre einzigartigen Eigenschaften und Funktionen unterscheiden.

| Merkmal | Blut-Liquor-Schranke (BLS) | Blut-Hirn-Schranke (BHS) |

|---|---|---|

| Primärer Ort | Plexus choroideus in den Hirnventrikeln | Hirnkapillaren im gesamten Hirnparenchym |

| Zelluläre Basis | Epithelzellen (Plexusepithel) | Endothelzellen der Blutgefäße |

| Hauptfunktion | Produktion & Regulation der Liquor-Zusammensetzung | Strenger Schutz des Hirngewebes vor Blutschadstoffen |

| Permeabilität | Etwas durchlässiger als die BHS | Extrem geringe Durchlässigkeit |

| Hauptaufgabe | Homöostase des Liquors | Homöostase des Hirngewebes |

| Schlüsselproteine | Claudin-1, -2, -3, -11 | Claudin-5, Occludin, ZO-1 |

Wie du siehst, sind beide Barrieren zwar verwandt im Konzept, aber sehr unterschiedlich in der Ausführung. Die Blut-Hirn-Schranke ist der kompromisslose Türsteher direkt am Eingang zum Club (dem Hirngewebe), während die Blut-Liquor-Schranke eher der Haustechniker ist, der das Raumklima (den Liquor) perfekt reguliert.

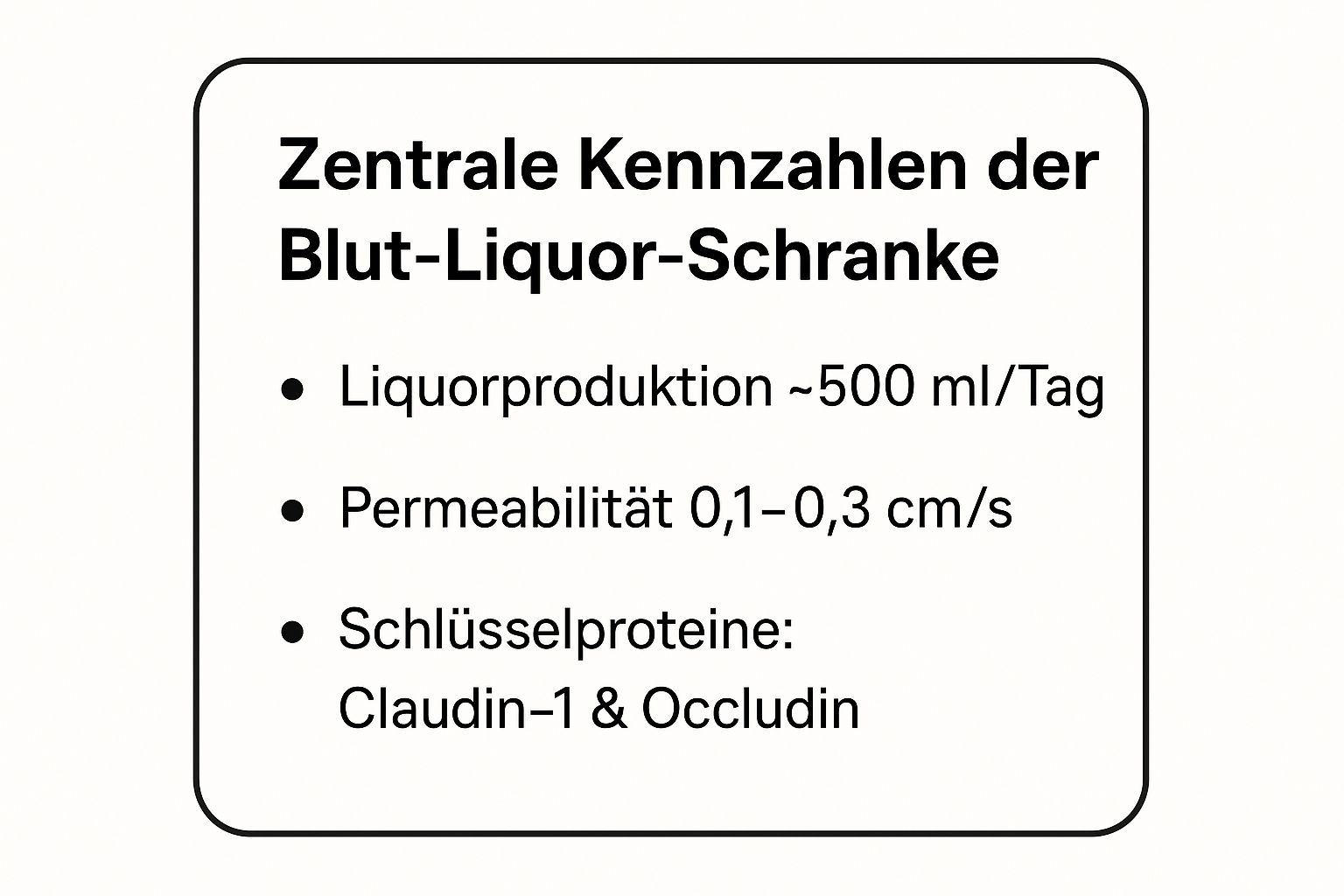

Diese Infografik fasst einige zentrale Kennzahlen zusammen, die die beeindruckende Arbeit der Blut-Liquor-Schranke charakterisieren – von der täglichen Produktionsmenge des Liquors bis zu den Schlüsselproteinen ihrer dichten Zellverbindungen.

Die Daten zeigen eindrucksvoll, wie aktiv und präzise diese Schranke arbeitet. Sie schafft es, täglich einen halben Liter hochreiner Flüssigkeit zu erzeugen und dabei dank Proteinen wie Claudin eine extrem geringe Durchlässigkeit aufrechtzuerhalten. Ein echtes Meisterwerk der Natur.

Wie die Medizin versucht, die Schranke zu überwinden

So segensreich die Blut-Liquor-Schranke für den Schutz unseres zentralen Nervensystems auch ist, so sehr stellt sie die moderne Medizin vor eine gewaltige Herausforderung. Viele potenziell lebensrettende Medikamente, beispielsweise zur Behandlung von Hirntumoren, Alzheimer oder Parkinson, scheitern an dieser fast undurchdringlichen Barriere.

Man kann es sich wie einen übermäßig gesicherten Tresor vorstellen: Die wertvollen Inhalte sind zwar perfekt geschützt, aber wir kommen auch nicht hinein, um notwendige Reparaturen durchzuführen.

Forscher auf der ganzen Welt arbeiten deshalb fieberhaft an cleveren Strategien, um diesen Schutzwall gezielt und nur für einen kurzen Moment zu überwinden. Es geht niemals darum, die Schranke dauerhaft einzureißen. Das Ziel ist vielmehr, für einen kurzen Augenblick eine Art „geheime Tür“ zu öffnen, um Wirkstoffe gezielt hindurchzuschleusen.

Innovative Ansätze für den Wirkstofftransport

Zwei der vielversprechendsten Methoden nutzen dabei ganz unterschiedliche physikalische und biologische Prinzipien:

-

Nanopartikel als „trojanische Pferde“: Hierbei werden die Medikamente in winzige Nanopartikel verpackt. Diese Partikel sind so clever konstruiert, dass sie an den Rezeptoren der Schrankenzellen andocken. Sie tarnen sich quasi als „erwünschte Lieferung“ und werden daraufhin aktiv durch die Zelle transportiert.

-

Fokussierter Ultraschall: Bei diesem nicht-invasiven Verfahren richtet man hochfrequente Schallwellen ganz präzise auf eine bestimmte Hirnregion. Kombiniert man das mit winzigen, zuvor injizierten Mikrobläschen, erzeugt der Ultraschall eine sanfte mechanische Kraft. Diese Kraft lockert die engen Zellverbindungen der Schranke lokal und nur für einen kurzen Moment – gerade lange genug, damit ein gleichzeitig verabreichtes Medikament passieren kann.

Diese Ansätze zeigen eindrucksvoll den Paradigmenwechsel in der Forschung. Statt die Blut-Liquor-Schranke nur als unüberwindbares Hindernis zu betrachten, begreift man sie heute als ein dynamisches System, dessen Mechanismen man für therapeutische Zwecke gezielt beeinflussen kann.

Ein tiefes Verständnis für die komplexen Prozesse, die unser zentrales Nervensystem schützen, ist daher essenziell. Mehr über die grundlegenden Strukturen erfährst du in unserem Leitfaden zur Anatomie des Nervensystems.

Eine intakte Blut-Liquor-Schranke ist nicht nur ein Schutzschild, sondern auch ein wichtiger diagnostischer Marker in der Neurologie, um die zerebrale Homöostase zu bewerten. Spannende Fakten zu verwandten Gesundheitsthemen auf statista.com können dir hier weitere Einblicke geben. Diese Forschungen sind der Schlüssel für zukünftige Therapien, die heute noch an dieser biologischen Grenze scheitern.

Häufig gestellte Fragen

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar der häufigsten Fragen klären, die rund um die Blut-Liquor-Schranke immer wieder auftauchen. Damit räumen wir die letzten Unklarheiten aus dem Weg und festigen dein Wissen.

Kann man die Funktion der Schranke beeinflussen?

Eine direkte, bewusste Steuerung ist leider kaum möglich. Was wir aber tun können, ist, die Schranke durch einen gesunden Lebensstil indirekt zu unterstützen. Dauerhafter Stress und eine unausgewogene Ernährung können die Integrität unserer Körperbarrieren schwächen – das gilt auch hier. Eine ausgewogene, entzündungshemmende Ernährung ist also immer eine gute Idee, um das Nervensystem fit zu halten.

Warum ist eine Lumbalpunktion oft notwendig?

Ganz einfach: Die Blut-Liquor-Schranke verwehrt uns den direkten Einblick ins zentrale Nervensystem. Der Liquor ist somit die einzige Probe, an die wir herankommen, um zu sehen, was „hinter den Kulissen“ passiert.

Gerade bei Verdacht auf Entzündungen wie bei Multipler Sklerose oder Infektionen wie einer Meningitis liefert uns der Liquor entscheidende Hinweise. Ein normaler Bluttest kann das oft nicht leisten. Die Messung von Immunglobulinen im Liquor ist daher in deutschen Laboren ein absoluter Standard, um zu erkennen, ob die Barriere nur „undicht“ ist oder ob das Immunsystem direkt vor Ort aktiv ist. Falls du tiefer in verwandte Gesundheitsthemen eintauchen möchtest, kannst du mehr dazu auf Statista.com erfahren.

Der Einblick in den Liquor ist für Neurologen oft der einzige Weg, um zu verstehen, was hinter der schützenden Barriere des Gehirns wirklich vor sich geht. Es ist ein unersetzliches diagnostisches Fenster.

Spielt die Schranke bei Alzheimer eine Rolle?

Ja, und zwar eine entscheidende. Die aktuelle Forschung legt nahe, dass eine gestörte Funktion der Schranke eine große Rolle spielt. Wenn sie nicht mehr richtig arbeitet, könnte der Abtransport von schädlichen Proteinen wie Amyloid-Beta aus dem Gehirn ins Stocken geraten.

Diese „Müllabfuhr“ ist aber extrem wichtig. Sammelt sich das Protein an, trägt das maßgeblich zur Bildung der gefürchteten Plaques bei, die so typisch für die Alzheimer-Krankheit sind.