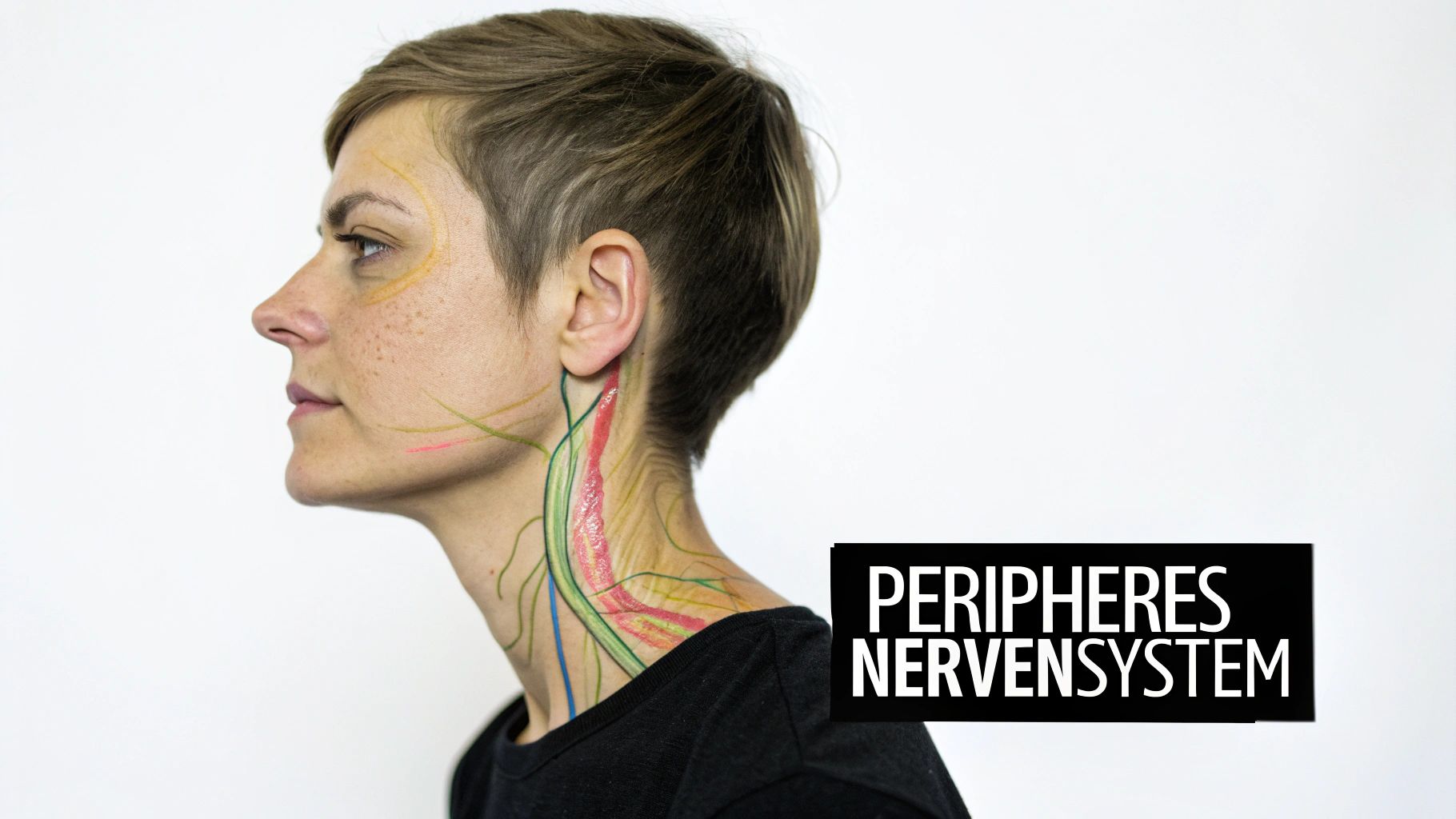

aufbau peripheres nervensystem – leicht erklärt

Wenn wir vom Aufbau des peripheren Nervensystems (PNS) sprechen, meinen wir im Grunde alles, was an Nerven und Ganglien außerhalb unseres Gehirns und Rückenmarks liegt. Man kann es sich wie ein gigantisches Datennetzwerk vorstellen. Dieses Netz verbindet deine Kommandozentrale – das zentrale Nervensystem (ZNS) – mit jeder einzelnen Faser deines Körpers, von den Fingerspitzen bis tief in die inneren Organe. Es ist der unverzichtbare Kurier, der Befehle ausliefert und gleichzeitig wichtige Sinneseindrücke zurückmeldet.

Das periphere nervensystem als brücke zum körper

Stell dir das ZNS als die Regierung eines Landes vor, die alle wichtigen Entscheidungen trifft. Das periphere Nervensystem wäre dann das gesamte Logistik- und Informationsnetzwerk dieses Landes – all die Straßen, Telefonleitungen und Postboten. Es sorgt dafür, dass die Anweisungen der Regierung (also Bewegungsbefehle) ihr Ziel erreichen und gleichzeitig wichtige Meldungen aus den Provinzen (unsere Sinneswahrnehmungen) zuverlässig in der Zentrale ankommen. Ohne das PNS wäre unser Gehirn komplett isoliert und könnte nicht handeln.

Der Aufbau des PNS ist dabei faszinierend logisch. Es übermittelt nicht nur willkürliche Befehle, wie das Heben deines Arms, sondern kümmert sich auch völlig unbewusst um lebenswichtige Prozesse im Hintergrund. Wenn du aus Versehen eine heiße Tasse berührst, sind es die peripheren Nerven, die diese Information in Sekundenbruchteilen an dein Rückenmark schicken, damit du die Hand wegziehst. Genauso sind es periphere Nerven, die deinem Herzen sagen, es soll schneller schlagen, wenn du aufgeregt bist oder Sport treibst.

Die kernaufgaben im überblick

Die Hauptfunktionen lassen sich ganz einfach auf den Punkt bringen und zeigen, wie absolut unverzichtbar das PNS für unser tägliches Leben ist:

- Sensorische Wahrnehmung: Es sammelt pausenlos Informationen aus der Umwelt (wie Temperatur, Druck oder Schmerz) und aus unserem Körperinneren (zum Beispiel den Blutdruck) und leitet sie an das ZNS weiter.

- Motorische Steuerung: Es übermittelt Befehle vom ZNS an unsere Skelettmuskulatur, damit wir uns ganz bewusst bewegen können – vom Gehen bis zum Greifen.

- Autonome Regulation: Es steuert all die unwillkürlichen Körperfunktionen wie Herzschlag, Atmung, Verdauung und Schwitzen. So hält es unser inneres Gleichgewicht (die Homöostase) stabil.

Das PNS ist also so viel mehr als nur ein Bündel von Nervenkabeln. Es ist ein hochdynamisches System, das unsere Fähigkeit sichert, mit der Welt zu interagieren, uns zu bewegen und letztlich zu überleben.

Mit diesem Grundverständnis können wir nun tiefer in die einzelnen Bausteine und die funktionale Einteilung des peripheren Nervensystems eintauchen, die wir uns als Nächstes genauer ansehen werden.

Die funktionale Einteilung des PNS

Um den Aufbau des peripheren Nervensystems wirklich zu verstehen, schauen wir uns am besten seine funktionalen Teams an. Man kann es sich wie eine große Firma mit zwei Hauptabteilungen vorstellen: Beide haben völlig unterschiedliche Aufgaben, sind aber perfekt aufeinander abgestimmt. Diese beiden Bereiche sind das somatische und das vegetative Nervensystem.

Jede dieser „Abteilungen“ hat eine klare Zuständigkeit, die unseren Alltag von Grund auf bestimmt. Erst ihr Zusammenspiel erlaubt es uns, bewusst zu handeln und gleichzeitig all die überlebenswichtigen Prozesse ganz automatisch am Laufen zu halten.

Das somatische Nervensystem: der bewusste Macher

Das somatische Nervensystem, oft auch willkürliches System genannt, ist für alles zuständig, was du bewusst entscheidest. Wenn du gezielt nach deiner Kaffeetasse greifst, die Treppe hinaufsteigst oder eine Nachricht auf deinem Handy tippst, dann ist dein somatisches System der ausführende Akteur.

Es verarbeitet Sinneseindrücke von außen – eine Berührung, ein Geräusch, ein visueller Reiz – und leitet die Befehle vom Gehirn direkt an deine Skelettmuskeln weiter. Es ist quasi die direkte Kommandozentrale zwischen deinem Willen und deinen Muskeln.

Das vegetative Nervensystem: der stille Manager im Hintergrund

Ganz anders arbeitet das vegetative Nervensystem, das viele auch als autonomes Nervensystem kennen. Es agiert völlig ohne dein bewusstes Zutun. Stell es dir als unermüdlichen Manager im Hintergrund vor, der lebenswichtige Körperfunktionen wie Herzschlag, Atmung, Verdauung und Blutdruck steuert.

Diese klassische Unterscheidung in einen willkürlichen und einen unwillkürlichen Teil ist im deutschsprachigen Raum schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts etabliert. Während das somatische System unsere Interaktion mit der Außenwelt lenkt, sichert das vegetative System die innere Stabilität unseres Körpers. Spannend ist dabei: Fast 70 % aller Nervenfasern im PNS gehören zu diesem autonomen Teil, was seine immense Bedeutung für uns unterstreicht.

Das vegetative Nervensystem ist wie der Autopilot deines Körpers. Du musst nicht daran denken zu atmen oder dein Herz schlagen zu lassen – es geschieht einfach, damit du dich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kannst.

Innerhalb dieses autonomen Systems gibt es zwei berühmte Gegenspieler, die je nach Situation das Ruder übernehmen:

- Der Sympathikus: Dein inneres „Gaspedal“. Er wird bei Stress, Aufregung oder Gefahr aktiv und bereitet den Körper auf eine „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion vor. Der Puls schnellt hoch, die Atmung wird tiefer, Energie wird mobilisiert.

- Der Parasympathikus: Dein persönliches „Bremspedal“. Er ist für Ruhe, Erholung und Verdauung zuständig – ganz nach dem Motto „Rest and Digest“. Unter seinem Einfluss sinkt der Herzschlag, die Atmung beruhigt sich und regenerative Prozesse werden gefördert.

Dieses fein abgestimmte Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus ist absolut entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. In unserem Artikel über die Funktion des gesamten Nervensystems erfährst du noch mehr darüber, wie dieses komplexe Netzwerk unseren Alltag steuert.

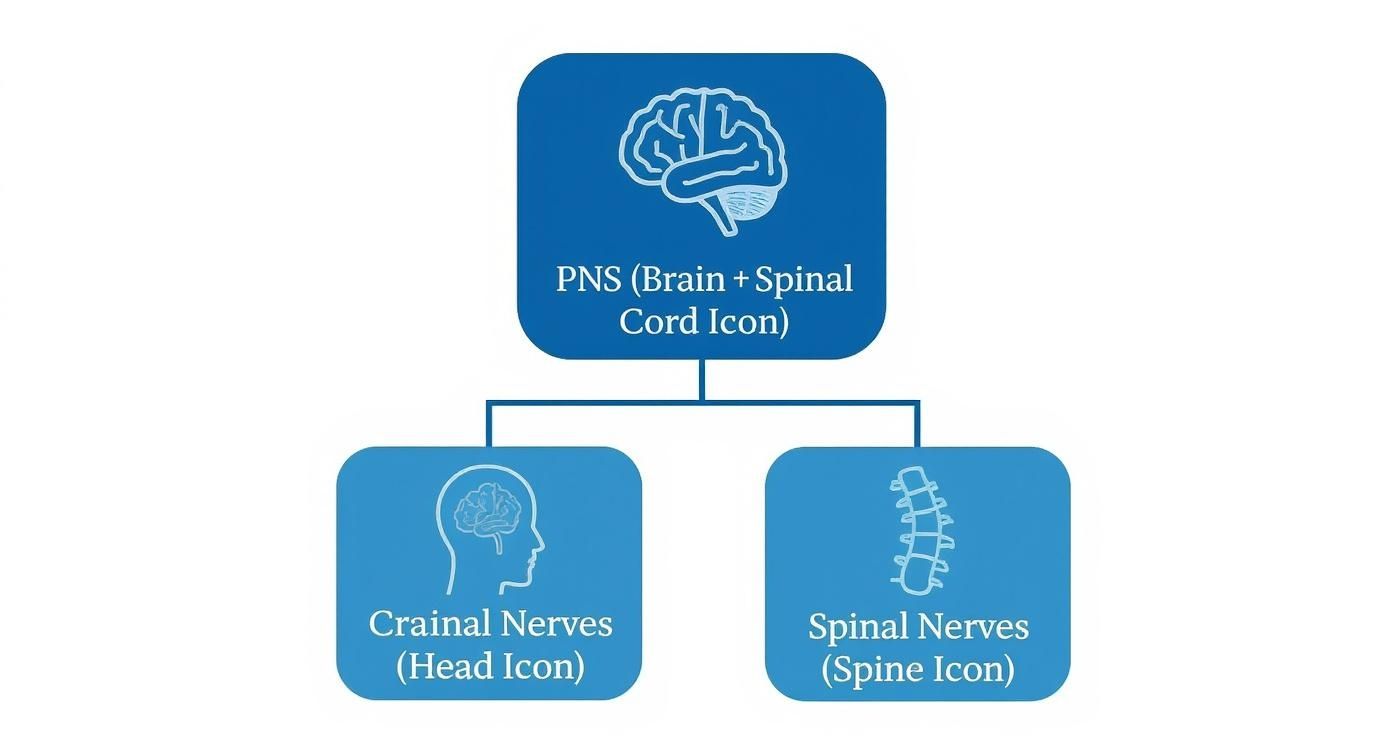

Die Hauptkabel des Körpers: Hirnnerven und Spinalnerven

Nachdem wir uns die funktionalen Abteilungen des PNS angeschaut haben, zoomen wir jetzt mal auf die eigentliche Hardware rein: die „Datenkabel“, die Signale kreuz und quer durch unseren Körper schicken. Der Aufbau des peripheren Nervensystems stützt sich dabei auf zwei große Nerventypen, die sich vor allem durch ihren Ursprung unterscheiden – die Hirnnerven und die Spinalnerven. Das ist eine ganz grundlegende Unterscheidung, denn sie entscheidet darüber, welche Körperregionen überhaupt versorgt werden.

Stell dir dein Gehirn einfach mal als die Konzernzentrale vor und das Rückenmark als eine riesige, zentrale Verteilerstation. Die Hirnnerven sind dann wie die exklusiven Direktleitungen, die von der Zentrale ohne Umwege zu den wichtigsten Spezialabteilungen führen. Die Spinalnerven hingegen bilden das flächendeckende Netzwerk, das von der Verteilerstation aus ganz systematisch jede einzelne Etage und jedes Büro des Gebäudes versorgt.

Die 12 Spezialisten des Kopfes: die Hirnnerven

Direkt aus dem Gehirn und dem Hirnstamm entspringen 12 Paare von Hirnnerven. Man kann sie sich als hochspezialisierte Experten vorstellen, die primär für alles im Kopf- und Halsbereich zuständig sind. Ihre Aufgaben reichen von der Sinneswahrnehmung über die Steuerung der Mimik bis hin zu lebenswichtigen vegetativen Funktionen.

Ein paar bekannte Beispiele machen ihre besondere Rolle schnell klar:

- Nervus olfactorius (I. Hirnnerv): Er ist einzig und allein für unseren Geruchssinn verantwortlich.

- Nervus opticus (II. Hirnnerv): Er leitet alle visuellen Informationen von den Augen weiter zum Gehirn.

- Nervus vestibulocochlearis (VIII. Hirnnerv): Dieses Paar ist entscheidend für unser Gehör und unseren Gleichgewichtssinn.

Durch diese direkten Verbindungen zum Gehirn sind extrem schnelle Reaktionen und eine unglaublich präzise Verarbeitung von komplexen Sinneseindrücken möglich. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Welt dieser Spezialisten eintauchen möchtest, findest du bei uns einen detaillierten Überblick über die 12 Hirnnerven und ihre Funktionen.

Das Flächennetzwerk des Körpers: die Spinalnerven

Während die Hirnnerven also den Kopf versorgen, kümmern sich die 31 Paare von Spinalnerven um den kompletten Rest des Körpers. Sie treten geordnet und in Segmenten aus dem Rückenmark aus – fast wie die Ausfahrten auf einer Autobahn. Jeder einzelne Spinalnerv ist für die Versorgung (Innervation) eines ganz bestimmten Körperabschnitts, eines sogenannten Dermatoms, zuständig.

Der anatomische Aufbau ist dabei bemerkenswert konstant. Das periphere Nervensystem umfasst in der Regel 12 Hirnnervenpaare und 31 Spinalnervenpaare. Die Spinalnerven selbst gliedern sich ganz systematisch in 8 Hals-, 12 Brust-, 5 Lenden-, 5 Kreuzbein- und 1 Steißbeinnervenpaar. Diese präzise Einteilung stellt sicher, dass wirklich jeder Muskel und jedes Hautareal am Rumpf und an den Gliedmaßen zuverlässig mit dem zentralen Nervensystem verbunden ist.

Hirnnerven sind die hochspezialisierten Direktleitungen für den Kopf, während Spinalnerven das systematische Versorgungsnetz für den gesamten Körper bilden. Gemeinsam gewährleisten sie eine lückenlose Kommunikation zwischen der Kommandozentrale und der Peripherie.

Der mikroskopische aufbau eines peripheren nervs

Nachdem wir uns die großen „Datenautobahnen“ des Körpers angesehen haben, zoomen wir jetzt mal richtig tief rein und schauen uns an, wie so ein einzelner Nerv eigentlich aufgebaut ist. Am besten stellt man sich den Aufbau des peripheren Nervensystems auf dieser Ebene wie ein hochmodernes Glasfaserkabel vor. Darin verläuft auch nicht nur eine einzige Leitung, sondern Tausende hauchdünne Fasern, die clever gebündelt und mehrfach isoliert sind. Nur so ist eine störungsfreie und blitzschnelle Datenübertragung garantiert.

Jeder periphere Nerv in unserem Körper folgt exakt diesem genialen Bauprinzip. Die eigentliche „Datenleitung“ ist dabei die einzelne Nervenfaser, das sogenannte Axon. Damit die elektrischen Impulse auf ihrem Weg nicht verloren gehen oder gestört werden, ist jedes dieser Axone von einer eigenen Schutzhülle umgeben.

Die schützenden hüllen eines nervs

Stell dir vor, du hast einen riesigen Haufen dünner Drähte und willst daraus ein stabiles, dickes Kabel machen. Du würdest die Drähte nicht einfach lose nebeneinanderlegen, oder? Natürlich nicht. Du würdest sie bündeln, in mehreren Schichten isolieren und so vor Schäden und Kurzschlüssen schützen. Genau das passiert auch in unseren Nerven. Drei spezialisierte Bindegewebshüllen sorgen für die nötige Stabilität und eine perfekte Signalübertragung:

- Endoneurium: Das ist die innerste Hülle, die jede einzelne Nervenfaser – also jedes Axon – wie eine hauchdünne Isolierschicht umgibt.

- Perineurium: Mehrere dieser einzeln isolierten Nervenfasern werden zu einem kleinen Bündel zusammengefasst, einem sogenannten Faszikel. Das Perineurium umhüllt dieses gesamte Bündel und bildet gleichzeitig eine extrem wichtige Schutzbarriere, die Blut-Nerven-Schranke.

- Epineurium: Die äußerste und gleichzeitig robusteste Schicht ist das Epineurium. Es fasst alle Faszikel zu einem großen Ganzen zusammen, bettet sie in schützendes Fett- und Bindegewebe ein und schützt so den gesamten Nerv vor Druck und Zug von außen.

Dieser hierarchische Aufbau ist absolut entscheidend für die Funktion eines peripheren Nervs. Die folgende Infografik gibt dir einen Überblick, wie sich diese Nerven aus dem zentralen Nervensystem ableiten.

Man sieht hier sehr schön die grobe Aufteilung in die Hirnnerven, die direkt aus dem Gehirn kommen, und die Spinalnerven, die vom Rückenmark abzweigen. All diese Nerven weisen dann den eben beschriebenen mikroskopischen Aufbau mit den drei Schutzhüllen auf.

Ein einzelner Nerv ist also kein simpler Draht, sondern ein hochkomplexes Bündel aus Tausenden von einzeln geschützten und gruppierten Nervenfasern. Dieses Design sorgt für maximale Stabilität und Effizienz bei der Signalübertragung.

Die datenautobahn der nervenfasern

Innerhalb dieser raffinierten Struktur gibt es aber noch einen weiteren entscheidenden Unterschied: die Geschwindigkeit. Es gibt nämlich zwei Haupttypen von Nervenfasern, die sich in ihrer Leitung drastisch unterscheiden. Der Schlüssel dazu ist eine spezielle Isolierschicht aus Myelin, die sogenannte Myelinscheide.

Statt das Axon komplett zu umhüllen, legt sich diese Myelinscheide in kleinen Abschnitten um die Nervenfaser, unterbrochen von winzigen Lücken. Dieser geniale Trick erlaubt es den elektrischen Impulsen, von Lücke zu Lücke zu „springen“, was die Übertragungsgeschwindigkeit extrem erhöht. Man nennt das saltatorische Erregungsleitung.

Um dir eine Vorstellung zu geben: Myelinisierte Nervenfasern können Signale mit bis zu 120 Metern pro Sekunde weiterleiten! Das ist entscheidend für schnelle Reflexe, wenn du zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte fasst. Im krassen Gegensatz dazu schaffen nicht-myelinisierte Fasern gerade mal 2 Meter pro Sekunde. Sie sind für langsamere, aber ebenso wichtige Prozesse zuständig.

Vergleich von myelinisierten und nicht-myelinisierten nervenfasern

Diese Tabelle stellt die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Haupttypen von Nervenfasern im PNS gegenüber, um ihre spezifischen Rollen zu verdeutlichen.

| Merkmal | Myelinisierte Faser | Nicht-myelinisierte Faser |

|---|---|---|

| Aufbau | Dicke Myelinscheide, unterbrochen von Ranvier-Schnürringen | Keine oder nur eine sehr dünne Myelinschicht |

| Leitungsgeschwindigkeit | Sehr hoch (bis zu 120 m/s) | Sehr niedrig (ca. 0,5–2 m/s) |

| Art der Erregungsleitung | Saltatorisch (springend) | Kontinuierlich (gleichmäßig) |

| Beispiele für Funktion | Schnelle motorische Befehle (Muskelbewegung), scharfer, erster Schmerz | Langsamer, dumpfer Schmerz, Temperaturwahrnehmung |

Wie du siehst, hat die Natur für jede Aufgabe die passende „Kabelart“ entwickelt, um eine effiziente Kommunikation im gesamten Körper sicherzustellen.

Wenn du den Aufbau einer einzelnen Nervenzelle noch genauer verstehen möchtest, findest du bei uns passende visuelle Darstellungen, die dir die Details noch näherbringen.

Wie Nervenfasern Informationen leiten

Um wirklich zu verstehen, wie das periphere Nervensystem tickt, müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass seine Nervenfasern Einbahnstraßen sind. Stattdessen haben wir es hier mit einem perfekt organisierten Zwei-Wege-System zu tun, das pausenlos Informationen hin und her schickt. Die entscheidende Frage ist also immer: Wohin fließt eine Information gerade?

Man kann sich das Ganze ziemlich gut mit einer Analogie vorstellen. Denk an dein zentrales Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark, als eine Art Hauptquartier. Damit dieses Hauptquartier effektiv arbeiten kann, braucht es zwei Typen von Mitarbeitern: Spione, die wichtige Infos aus der Außenwelt sammeln, und Boten, die Befehle aus dem Hauptquartier ausführen. Genau nach diesem Prinzip funktionieren auch unsere Nervenfasern.

Afferente Nervenfasern: Die Spione des Körpers

Die afferenten Nervenfasern, die man oft auch sensorische Fasern nennt, sind die Spione deines Körpers. Ihre einzige Aufgabe ist es, Informationen aus der Peripherie – also von deiner Haut, deinen Muskeln und Organen – aufzunehmen und sie zum zentralen Nervensystem zu leiten. Sie melden alles, was du wahrnimmst.

Und diese Meldungen können extrem vielfältig sein:

- Berührung: Das Gefühl von weichem Stoff auf deiner Haut.

- Temperatur: Die Kälte eines Eiswürfels in deiner Hand.

- Schmerz: Das scharfe Stechen, wenn du dich versehentlich schneidest.

- Position: Die Rückmeldung deiner Gelenke, ob dein Arm gerade gebeugt oder gestreckt ist.

Afferente Fasern sind also der Grund, warum du deine Umwelt überhaupt spüren und auf sie reagieren kannst. Sie liefern die unverzichtbare Datengrundlage für jede einzelne bewusste und unbewusste Entscheidung deines Gehirns.

Afferent leitet sich vom lateinischen „ad ferre“ ab, was so viel wie „hinführen“ bedeutet. Das ist eine perfekte Eselsbrücke: Afferente Fasern führen Informationen hin zur Kommandozentrale.

Efferente Nervenfasern: Die Boten des Körpers

Auf der anderen Seite des Systems stehen die efferenten Nervenfasern, auch bekannt als motorische Fasern. Sie sind die ausführenden Boten. Nachdem das Hauptquartier die eingehenden Meldungen der Spione ausgewertet hat, schickt es über die efferenten Fasern klare Befehle vom zentralen Nervensystem weg zu den ausführenden Organen – hauptsächlich zu deinen Muskeln und Drüsen.

Das Zusammenspiel wird an einem alltäglichen Beispiel sofort glasklar: Stell dir vor, du berührst aus Versehen eine heiße Herdplatte.

- Afferenter Weg (Spion): Hitzerezeptoren in deiner Haut schicken über afferente Nervenfasern blitzschnell die Information „GEFAHR, HEISS!“ an dein Rückenmark.

- Efferenter Weg (Bote): Das Rückenmark verarbeitet diese Meldung ohne Umwege und schickt über efferente Nervenfasern den Befehl „SOFORT WEGZIEHEN!“ an die Muskeln deines Arms.

Dieses perfekte Zusammenspiel von afferenten und efferenten Bahnen sichert nicht nur dein Überleben in brenzligen Situationen, sondern steuert jede deiner Bewegungen und Reaktionen im Alltag. Es ist das Fundament unserer Interaktion mit der Welt.

Fragen und Antworten rund um das periphere Nervensystem

Nachdem wir uns jetzt tief in den Aufbau des peripheren Nervensystems vorgearbeitet haben, bleiben vielleicht noch ein paar Fragen offen. Das ist völlig normal, denn das Thema ist wirklich komplex. Genau deshalb wollen wir hier die häufigsten Unklarheiten aus dem Weg räumen und dein Wissen mit knackigen Antworten festigen.

In diesem Abschnitt geht es darum, die Theorie greifbarer zu machen und eine Brücke zum Alltag zu schlagen. Betrachte es als eine kleine FAQ-Runde, um die faszinierende Welt des PNS noch besser zu verstehen.

Was sind eigentlich Ganglien im PNS?

Bestimmt bist du beim Thema Aufbau des peripheren Nervensystems schon über das Wort „Ganglion“ gestolpert. Stell dir ein Ganglion am besten wie eine kleine Schaltzentrale oder einen Knotenpunkt im riesigen Kabelnetz deines Körpers vor – nur eben außerhalb von Gehirn und Rückenmark.

In diesen Ganglien sitzen die Zellkörper von Nervenzellen. Hier laufen Informationen zusammen, werden umgeschaltet, gefiltert oder gebündelt, bevor sie an ihr Ziel weiterreisen. Sie sind besonders im vegetativen Nervensystem unverzichtbar, wo sie dabei helfen, die unbewussten Signale an unsere Organe zu koordinieren.

Können sich periphere Nerven nach einer Verletzung selbst heilen?

Ja, und das ist eine der faszinierendsten Eigenschaften des PNS! Im krassen Gegensatz zum zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) besitzen periphere Nerven eine erstaunliche Fähigkeit zur Selbstheilung. Wird ein Nerv durchtrennt oder gequetscht, kann sein Fortsatz (das Axon) langsam wieder nachwachsen, vorausgesetzt, der Zellkörper bleibt unversehrt.

Dieser Prozess ist allerdings ein Geduldsspiel und gelingt nicht immer zu 100 %. Die Nervenfasern wachsen nur etwa 1 Millimeter pro Tag. Eine vollständige Genesung nach einer schlimmen Verletzung kann daher Monate, manchmal sogar Jahre dauern und hängt stark von der Schwere der Schädigung ab.

Die Regenerationsfähigkeit peripherer Nerven ist ein echter Hoffnungsschimmer in der Medizin. Sie ist der Grund, warum nach Verletzungen Funktionen teilweise oder sogar vollständig wiederhergestellt werden können – eine Fähigkeit, die dem zentralen Nervensystem leider fast komplett fehlt.

Warum schläft mir manchmal der Arm oder das Bein ein?

Dieses seltsame Kribbeln, das sich wie Ameisen auf der Haut anfühlt, kennt wohl jeder. Dahinter steckt ein ganz einfacher Mechanismus: Ein peripherer Nerv wird über längere Zeit durch eine ungünstige Haltung – etwa beim Sitzen mit überschlagenen Beinen – konstantem Druck ausgesetzt.

Dieser Druck quetscht den Nerv regelrecht ab und drosselt seine Blutzufuhr. Die Folge: Die Signalübertragung ist gestört. Der Nerv kann keine sauberen Informationen mehr senden oder empfangen, und das Gehirn interpretiert diesen Ausfall als Taubheitsgefühl.

Sobald du dich bewegst und der Druck nachlässt, strömt das Blut wieder ungehindert. Die Nervenfasern erwachen quasi zum Leben und feuern anfangs noch etwas unkontrolliert Signale ab. Genau das nimmst du als das typische Kribbeln oder Piksen wahr, bis sich alles wieder normalisiert hat.

Was ist der Unterschied zwischen einem Nerv und einer Nervenfaser?

Diese beiden Begriffe werden im Alltag oft synonym verwendet, bezeichnen aber zwei völlig unterschiedliche Ebenen im Aufbau des peripheren Nervensystems.

- Eine Nervenfaser ist der lange Fortsatz (das Axon) einer einzelnen Nervenzelle. Sie ist die kleinste Einheit, die ein elektrisches Signal transportiert. Stell sie dir wie einen einzelnen, hauchdünnen Draht vor.

- Ein Nerv hingegen ist ein ganzes Bündel, das aus Tausenden solcher einzelner Nervenfasern besteht. Wie wir gelernt haben, werden diese Fasern von Bindegewebe (Endo-, Peri- und Epineurium) zu einem dicken Kabel zusammengehalten und geschützt.

Ein Nerv ist also das große „Datenkabel“, während die Nervenfaser eine der unzähligen winzigen Leitungen innerhalb dieses Kabels ist.