Nervensystem Funktion: So funktioniert unser Körper-Netzwerk

Die Kommandozentrale: Wie das Nervensystem uns steuert

Unser Nervensystem ist ein komplexes Netzwerk, welches unseren Körper steuert und reguliert. Es ist für sämtliche Körperfunktionen zuständig, von unseren Gedanken und Emotionen bis hin zu unseren Bewegungen und Reflexen. Doch wie genau funktioniert diese faszinierende Schaltzentrale?

Die Sprache der Nerven: Elektrochemische Signale

Die Funktion des Nervensystems basiert auf der Kommunikation von Milliarden von Nervenzellen, den sogenannten Neuronen. Diese Neuronen kommunizieren über elektrochemische Signale. Man kann sich das Nervensystem wie ein riesiges Netzwerk vorstellen. Jedes Neuron ist dabei eine Art Sender und Empfänger. Ein eingehender Reiz löst einen elektrischen Impuls aus, das Aktionspotential. Dieses Aktionspotential rast durch das Neuron.

Am Ende des Neurons, der Synapse, wird der elektrische Impuls in chemische Signale umgewandelt – die Neurotransmitter. Diese Neurotransmitter überbrücken den winzigen Spalt zur nächsten Nervenzelle und lösen dort erneut ein Aktionspotential aus. So wird Information im Körper blitzschnell von Neuron zu Neuron weitergeleitet.

Vom Reiz zur Reaktion: Informationsverarbeitung

Durch diesen Prozess der Signalübertragung kann das Nervensystem Informationen aus unserer Umwelt aufnehmen, verarbeiten und darauf reagieren. Berühren wir beispielsweise eine heiße Herdplatte, senden Sensorneuronen in unserer Hand ein Signal an das Zentralnervensystem, bestehend aus Gehirn und Rückenmark.

Im Zentralnervensystem wird die Information verarbeitet. Ein Signal wird daraufhin an die Motoneuronen gesendet, die wiederum unsere Handmuskeln aktivieren. Wir ziehen unsere Hand reflexartig zurück. Neben solchen bewussten Reaktionen steuert das Nervensystem auch unzählige unbewusste Prozesse, wie Atmung, Herzschlag und Verdauung.

Die unglaubliche Anpassungsfähigkeit: Neuroplastizität

Das Nervensystem ist nicht starr, sondern verfügt über eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit – die Neuroplastizität. Das bedeutet, dass sich die Verbindungen zwischen den Neuronen im Laufe unseres Lebens verändern und neu organisieren können. Lernen und neue Erfahrungen führen zur Bildung neuer Verbindungen, während ungenutzte Verbindungen abgebaut werden. Diese Fähigkeit zur Veränderung ist essenziell für unsere Lernfähigkeit und unsere Anpassung an neue Gegebenheiten.

Die Gesundheit unseres Nervensystems ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Fast zwei von drei Deutschen sind von neurologischen Erkrankungen betroffen. Dies verdeutlicht die hohe Prävalenz von Nervensystemstörungen in der deutschen Bevölkerung. Find more detailed statistics here. Umso wichtiger ist es, die Funktionsweise und die möglichen Erkrankungen des Nervensystems zu verstehen. Erfahren Sie mehr in unserem Artikel über das vegetative Nervensystem. Interessieren Sie sich für ein Praktikum? Eine überzeugende Praktikumsbewerbung kann dabei entscheidend sein.

Zentral vs. Peripher: Die zwei Gesichter des Nervensystems

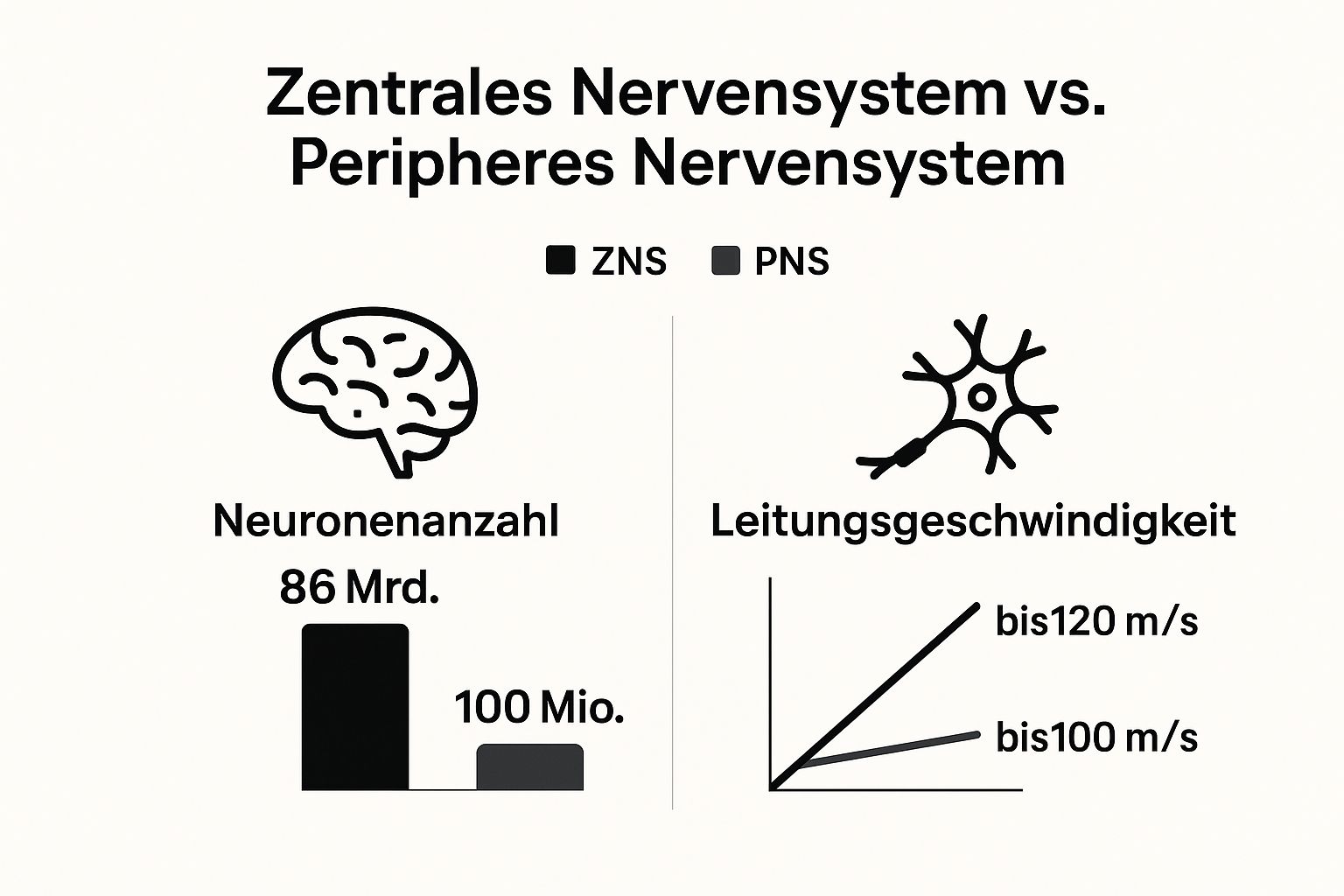

Die Infografik oben gibt einen ersten Einblick in die faszinierende Welt unseres Nervensystems. Sie vergleicht die Anzahl der Neuronen und die Geschwindigkeit der Informationsübertragung im zentralen und peripheren Nervensystem. Das Zentralnervensystem (ZNS) beeindruckt mit 86 Milliarden Neuronen und einer Leitgeschwindigkeit von bis zu 120 m/s.

Das periphere Nervensystem (PNS) hingegen, verfügt über deutlich weniger Neuronen (100 Millionen), erreicht aber immerhin noch beachtliche 100 m/s Leitgeschwindigkeit. Beide Systeme spielen eine entscheidende und unterschiedliche Rolle in der komplexen Nervensystem Funktion.

Das ZNS: Unser innerer Kommandostand

Das ZNS, bestehend aus Gehirn und Rückenmark, bildet das Zentrum unseres Nervensystems. Im Gehirn, geschützt durch den Schädelknochen, laufen höhere kognitive Prozesse ab: Denken, Lernen und Erinnern. Das Rückenmark, sicher eingebettet in der Wirbelsäule, leitet Signale zwischen Gehirn und Peripherie und steuert wichtige Reflexe. Zusammen bilden Gehirn und Rückenmark die Kommandozentrale unseres Körpers, in der Informationen verarbeitet und Entscheidungen getroffen werden.

Das PNS: Ein weitreichendes Kommunikationsnetz

Das PNS verbindet das ZNS mit dem Rest des Körpers. Wie ein feinmaschiges Netz durchzieht es unseren Organismus und leitet Informationen von den Sinnesorganen, Muskeln und Organen zum ZNS und zurück. Man unterscheidet hier zwischen dem somatischen Nervensystem, welches für willkürliche Bewegungen zuständig ist, und dem vegetativen Nervensystem, das lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Herzschlag und Verdauung reguliert.

Um die Unterschiede zwischen ZNS und PNS zu verdeutlichen, betrachten wir folgende Tabelle:

Vergleich: Zentrales vs. Peripheres Nervensystem

Diese Tabelle stellt die wesentlichen Unterschiede und Funktionen des zentralen und peripheren Nervensystems gegenüber

| Merkmal | Zentrales Nervensystem (ZNS) | Peripheres Nervensystem (PNS) |

|---|---|---|

| Hauptbestandteile | Gehirn und Rückenmark | Nerven außerhalb von Gehirn und Rückenmark |

| Funktion | Informationsverarbeitung, Entscheidungsfindung, Steuerung | Informationsweiterleitung zwischen ZNS und Körperperipherie |

| Anzahl Neuronen | ca. 86 Milliarden | ca. 100 Millionen |

| Leitgeschwindigkeit | bis zu 120 m/s | bis zu 100 m/s |

| Steuerung | hauptsächlich unwillkürliche Prozesse | willkürliche (somatisch) und unwillkürliche (vegetativ) Prozesse |

Die Tabelle zeigt, dass ZNS und PNS zwar unterschiedliche Aufgaben haben, aber eng zusammenarbeiten. Das ZNS ist die zentrale Verarbeitungseinheit, während das PNS die Verbindung zur Außenwelt herstellt.

Zusammenspiel und Störungen: Die Kommunikation im Nervensystem

Für eine reibungslose Nervensystem Funktion ist die Kommunikation zwischen ZNS und PNS essentiell. Sensorische Informationen werden vom PNS zum ZNS geleitet, dort verarbeitet und als motorische Impulse zurückgesendet. Störungen in diesem komplexen System können schwerwiegende Folgen haben. So kann beispielsweise eine Rückenmarksverletzung zu Lähmungen führen, da die Verbindung zwischen Gehirn und Körper unterbrochen ist. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: Anatomie des Nervensystems

Schutz und Regeneration: Ein widerstandsfähiges System

Unser Nervensystem ist durch ausgeklügelte Mechanismen geschützt. Die Blut-Hirn-Schranke sichert das Gehirn vor schädlichen Substanzen. Zudem besitzt das Nervensystem, wenn auch begrenzt, die Fähigkeit zur Regeneration. Nach Verletzungen können Nervenzellen neue Verbindungen knüpfen. Die Forschung auf diesem Gebiet ist vielversprechend und arbeitet an neuen Therapien für neurologische Erkrankungen.

Die geniale Kommunikation unserer Nervenzellen

Unser Nervensystem ist ein wahres Kommunikationswunder. Wie aber funktioniert der blitzschnelle Informationsaustausch, der uns Denken, Fühlen und Handeln ermöglicht? Das Geheimnis liegt in der faszinierenden Sprache unserer Nervenzellen.

Aktionspotentiale: Elektrische Signale auf Reisen

Die Grundlage der Nervenkommunikation bildet das Aktionspotential. Stellen Sie sich vor, Sie stoßen einen Dominostein an. Der Impuls pflanzt sich fort, Stein für Stein fällt. Ähnlich verhält es sich mit dem Aktionspotential: Ein Reiz löst einen elektrischen Impuls aus, der sich entlang der Nervenfaser ausbreitet. Mit unglaublicher Geschwindigkeit rasen diese Impulse durch unsere Nervenbahnen.

Synapsen: Chemische Botschaften zwischen den Zellen

An den Synapsen, den Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, wechselt die Kommunikation von elektrisch zu chemisch. Hier kommen die Neurotransmitter ins Spiel. Diese Botenstoffe werden durch das ankommende Aktionspotential freigesetzt und überbrücken den synaptischen Spalt zur nächsten Nervenzelle. Wie ein Schlüssel im Schloss docken sie dort an Rezeptoren an und lösen wiederum ein Aktionspotential aus.

Neurotransmitter: Vielfalt im Gehirn

Verschiedene Neurotransmitter lösen unterschiedliche Reaktionen aus. Acetylcholin beispielsweise ist für die Aktivierung unserer Muskeln zuständig. Dopamin spielt eine wichtige Rolle bei Motivation und Belohnung. Serotonin beeinflusst unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Dieses komplexe Zusammenspiel chemischer Signale steuert unsere gesamte Nervenfunktion. Mehr Informationen zum Aufbau von Nervenzellen finden Sie hier: Nervenzelle Aufbau

Myelinscheide: Turbo für die Nervenimpulse

Die Myelinscheide, eine fettreiche Isolierschicht um die Nervenfasern, beschleunigt die Weiterleitung der Aktionspotentiale. Vergleichbar mit der Isolierung eines Stromkabels, verhindert sie, dass der elektrische Impuls verloren geht. So wird eine schnellere und effizientere Signalübertragung ermöglicht. Bei Erkrankungen wie Multipler Sklerose ist diese Isolierschicht geschädigt. Multiple Sklerose (MS) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen junger Erwachsener in Deutschland. Schätzungsweise 130.000 Menschen sind hierzulande betroffen. Mehr zu diesem Thema. Die Schädigung der Myelinscheide führt zu Störungen der Nervenfunktion und vielfältigen neurologischen Symptomen.

Synaptische Plastizität: Lebenslanges Lernen

Unser Gehirn ist kein starres Gebilde, sondern fortwährend im Wandel. Die synaptische Plastizität ermöglicht es den Verbindungen zwischen den Nervenzellen, sich zu verändern und anzupassen. Neue Erfahrungen und Lernprozesse führen zur Bildung neuer Synapsen und zur Stärkung bestehender Verbindungen. Diese Anpassungsfähigkeit ist die Grundlage unserer Lernfähigkeit und erlaubt uns, ein Leben lang Neues zu lernen.

Die Spezialteams: Funktionssysteme unseres Nervennetzwerks

Unser Nervensystem ist ungemein komplex. Es funktioniert wie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team mit verschiedenen Spezialabteilungen. Jede dieser Abteilungen hat ihre ganz eigene Aufgabe und trägt zur einwandfreien Funktion des Nervensystems bei.

Somatisches und vegetatives Nervensystem: Bewusst und unbewusst

Eine wichtige Unterscheidung innerhalb des Nervensystems ist die zwischen dem somatischen und dem vegetativen Nervensystem. Das somatische Nervensystem steuert all unsere bewussten Bewegungen. Wenn Sie beispielsweise gerade diesen Artikel lesen und scrollen, ist Ihr somatisches Nervensystem aktiv. Es leitet die Signale von Ihrem Gehirn an Ihre Handmuskeln weiter.

Das vegetative Nervensystem hingegen arbeitet, ohne dass wir es merken, im Hintergrund. Es regelt lebenswichtige Funktionen, die wir nicht bewusst steuern. Dazu gehören Atmung, Herzschlag, Verdauung und Stoffwechsel. Stellen Sie sich vor, Sie müssten ständig daran denken einzuatmen – das wäre doch recht anstrengend. Glücklicherweise übernimmt das vegetative Nervensystem diese Aufgabe.

Sympathikus und Parasympathikus: Anspannung und Entspannung

Innerhalb des vegetativen Nervensystems finden wir ein weiteres wichtiges Duo: den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft. In Stresssituationen sorgt er für einen beschleunigten Herzschlag, eine schnellere Atmung und die Ausschüttung von Adrenalin – die bekannte "Kampf-oder-Flucht"-Reaktion.

Der Parasympathikus agiert als Gegenspieler zum Sympathikus. Er ist für Ruhe und Entspannung zuständig. Er verlangsamt den Herzschlag, fördert die Verdauung und hilft uns, neue Energie zu sammeln. Im Idealfall besteht ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus.

Sensorisches und motorisches System: Wahrnehmung und Bewegung

Wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Das sensorische System, bestehend aus unseren fünf Sinnen, übersetzt die Reize aus unserer Umgebung in Nervensignale. Wenn Sie zum Beispiel einen Duft wahrnehmen, wandeln spezialisierte Rezeptoren in Ihrer Nase die Duftmoleküle in elektrische Signale um, die dann an Ihr Gehirn weitergeleitet werden.

Das motorische System ist für unsere Bewegungen verantwortlich. Es koordiniert komplexe Bewegungsabläufe, vom einfachen Gehen bis hin zum Klavierspielen. Die Präzision und Geschwindigkeit unseres motorischen Systems sind beeindruckend. Denken Sie nur einmal daran, wie schnell Sie Ihre Hand zurückziehen, wenn Sie versehentlich etwas Heißes berühren.

Das Zusammenspiel der Systeme: Ein komplexes Orchester

Die verschiedenen Funktionssysteme unseres Nervensystems arbeiten eng zusammen und bilden ein komplexes Netzwerk. Sie kommunizieren fortwährend miteinander und tauschen Informationen aus, um die optimale Funktion des Nervensystems zu gewährleisten. Dieses Zusammenspiel ermöglicht es uns, unsere Umwelt wahrzunehmen, uns zu bewegen, zu denken, zu fühlen und zu handeln. Mehr zum Thema Nervenzelle Aufbau finden Sie hier: Nervenzelle Aufbau

Wenn das Nervensystem aus dem Takt gerät: Häufige Erkrankungen

Unser Nervensystem ist ein komplexes Netzwerk, das für sämtliche Körperfunktionen unerlässlich ist. Doch was passiert, wenn dieses empfindliche System gestört wird? Dieser Abschnitt beleuchtet die häufigsten Erkrankungen des Nervensystems in Deutschland.

Neurodegenerative Erkrankungen: Wenn Nervenzellen verschwinden

Zu den bekanntesten neurodegenerativen Erkrankungen zählen Alzheimer und Parkinson. Bei diesen Krankheiten sterben Nervenzellen im Gehirn langsam, aber stetig ab. Das führt zu Gedächtnisverlust, Bewegungsstörungen und im Verlauf der Krankheit zu zunehmender Einschränkung im Alltag. Die Forschung arbeitet mit Hochdruck daran, die Ursachen dieser Erkrankungen zu verstehen und wirksame Therapien zu entwickeln.

Schlaganfall: Zeit ist Gehirn

Ein Schlaganfall entsteht durch eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Schnelles Handeln ist hier entscheidend, denn je schneller die Behandlung erfolgt, desto geringer ist das Risiko bleibender Schäden. Eine gesunde Lebensweise mit regelmäßiger Bewegung und die Kontrolle von Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Diabetes sind wichtige Präventionsmaßnahmen, um das Schlaganfallrisiko zu minimieren.

Multiple Sklerose: Wenn das Immunsystem die Nerven angreift

Multiple Sklerose (MS) ist eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, das Immunsystem greift fälschlicherweise die eigene Myelinscheide an, die schützende Hülle um die Nervenfasern. Die Folge sind vielfältige neurologische Symptome wie Sehstörungen, Kribbeln oder Lähmungen. Moderne Therapieansätze versuchen, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Epilepsie und chronische Neuropathien: Schmerzhafte Nervenschädigungen

Epilepsie ist durch wiederkehrende Krampfanfälle gekennzeichnet, die durch eine abnorme elektrische Aktivität im Gehirn ausgelöst werden. Chronische Neuropathien sind Schädigungen der peripheren Nerven. Sie führen zu Schmerzen, Taubheitsgefühlen und Muskelschwäche. Beide Erkrankungen stellen eine erhebliche Belastung für die Betroffenen dar.

Psychosoziale Herausforderungen: Die seelische Belastung

Eine neurologische Diagnose bringt oft psychosoziale Herausforderungen mit sich. Die Betroffenen müssen lernen, mit den Veränderungen in ihrem Leben umzugehen. Angst, Depression und soziale Isolation sind häufige Begleiterscheinungen. Die Unterstützung von Familie, Freunden und professionellen Therapeuten spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Erkrankung.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Häufigkeit einiger neurologischer Erkrankungen in Deutschland.

Häufigkeit neurologischer Erkrankungen in Deutschland

Diese Tabelle zeigt die Prävalenz der häufigsten neurologischen Erkrankungen in Deutschland nach Altersgruppen.

| Erkrankung | Geschätzte Fallzahl | Hauptbetroffene Altersgruppe | Tendenz |

|---|---|---|---|

| Alzheimer | ca. 1,8 Millionen | > 65 Jahre | steigend |

| Parkinson | ca. 300.000 - 400.000 | > 60 Jahre | steigend |

| Multiple Sklerose | ca. 280.000 | 20 - 40 Jahre | steigend |

| Schlaganfall | ca. 270.000 Neuerkrankungen pro Jahr | > 60 Jahre | steigend |

| Epilepsie | ca. 500.000 | alle Altersgruppen | relativ stabil |

Die Tabelle zeigt, dass neurologische Erkrankungen in Deutschland ein zunehmendes Problem darstellen, vor allem im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und der steigenden Lebenserwartung.

In Deutschland sind Erkrankungen des Nervensystems ein wachsendes Problem. Im Jahr 2023 erreichte die Zahl der stationär behandelten Nervensystemerkrankungen einen neuen Höchststand von 631.169 Fällen. Finden Sie hier weitere Statistiken zu diesem Thema. Diese steigenden Zahlen verdeutlichen den wachsenden Bedarf an medizinischer Versorgung und Forschung im Bereich der Nervensystemfunktion.

Die Zukunft der Neurologie: Fortschritt und Hoffnung

Die neurologische Forschung macht stetig Fortschritte. Neue Diagnosemethoden und Therapieansätze bieten Hoffnung für Betroffene neurologischer Erkrankungen. Von Gentherapie bis hin zu Stammzelltransplantationen – die Medizin arbeitet intensiv daran, die Geheimnisse des Nervensystems zu entschlüsseln und innovative Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Erfahre mehr zum Thema Nervenzelle Aufbau: Nervenzelle Aufbau

Ins Nervensystem blicken: Moderne Diagnostik und Bildgebung

Wie gewinnen wir Einblicke in die faszinierende Welt des Nervensystems und verstehen seine komplexe Funktionsweise? Dieser Abschnitt erkundet die modernen Methoden der Diagnostik und Bildgebung, die uns ein Verständnis für dieses hochkomplexe System ermöglichen.

Bildgebende Verfahren: Ein Blick ins Innere

Die Bildgebung hat die neurologische Diagnostik grundlegend verändert. Mithilfe der Computertomographie (CT) erhalten Ärzte schnell detaillierte Querschnittsbilder von Gehirn und Wirbelsäule. Computertomographie liefert wichtige Informationen über knöcherne Strukturen und Blutungen.

Die Magnetresonanztomographie (MRT) bietet noch präzisere Bilder und visualisiert Weichteilgewebe wie Nerven und Gehirnstrukturen. Magnetresonanztomographie ermöglicht eine detaillierte Darstellung anatomischer Strukturen.

Fortschrittliche MRT-Techniken wie die funktionelle MRT (fMRT) zeigen die Gehirnaktivität in Echtzeit, während wir denken, fühlen oder handeln. So lassen sich beispielsweise Sprachzentren oder Bewegungsareale lokalisieren und untersuchen.

Elektrophysiologie: Die Sprache der Nerven entschlüsseln

Neben der Bildgebung spielt die Elektrophysiologie eine wichtige Rolle in der neurologischen Diagnostik. Das Elektroenzephalogramm (EEG) misst die elektrische Aktivität des Gehirns über Elektroden auf der Kopfhaut. Elektroenzephalografie dient der Diagnose von Epilepsie, Schlafstörungen und anderen neurologischen Erkrankungen.

Das Elektromyogramm (EMG) erfasst die elektrische Aktivität der Muskeln und hilft bei der Diagnose von Muskelerkrankungen und Nervenschädigungen. Elektromyografie liefert wertvolle Informationen über die Signalübertragung zwischen Nerven und Muskeln.

Liquoruntersuchungen und Biomarker: Spurensuche im Nervenwasser

Die Untersuchung des Liquors, der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit, gibt Aufschluss über entzündliche Prozesse, Infektionen oder neurodegenerative Erkrankungen. Die Analyse von Biomarkern – spezifische Moleküle im Liquor – ermöglicht die Früherkennung neurologischer Erkrankungen und die Überwachung des Therapieverlaufs.

Die Zukunft der Diagnostik: Genomik und KI

Neue Technologien wie die Gensequenzierung und Künstliche Intelligenz (KI) eröffnen neue Möglichkeiten in der neurologischen Diagnostik. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um große Datenmengen aus Bildgebung und anderen Verfahren zu analysieren und Muster zu erkennen.

Die Gensequenzierung hilft bei der Identifizierung genetischer Risikofaktoren für neurologische Erkrankungen. Diese Entwicklungen ermöglichen präzisere Diagnosen, personalisierte Therapien und geben Hoffnung auf neue Behandlungsmethoden.

Nervensystem schützen: Prävention und moderne Therapieansätze

Ein gesundes Nervensystem ist essentiell für unser Wohlbefinden. Wie können wir dieses komplexe Netzwerk im Alltag schützen und stärken? Dieser Abschnitt bietet Ihnen evidenzbasierte Strategien und moderne Therapieansätze für ein starkes Nervensystem.

Prävention im Alltag: Aktiv für die Nervengesundheit

Die Funktion des Nervensystems lässt sich durch einfache Maßnahmen im Alltag positiv beeinflussen. Regelmäßige Bewegung verbessert die Durchblutung und fördert die Bildung neuer Nervenverbindungen. Schon 30 Minuten moderate Bewegung pro Tag zeigen positive Auswirkungen.

Eine ausgewogene Ernährung ist ebenfalls wichtig. Die mediterrane Ernährung, reich an Obst, Gemüse, Fisch und Olivenöl, versorgt das Nervensystem mit wichtigen Nährstoffen und Antioxidantien. Ausreichend Schlaf ist unerlässlich für die Regeneration.

- Bewegung: Täglich mindestens 30 Minuten moderate Aktivität.

- Ernährung: Mediterrane Kost mit viel Obst, Gemüse und Fisch.

- Schlaf: 7-8 Stunden pro Nacht.

Kognitive Stimulation: Geistige Fitness trainieren

Unser Gehirn profitiert von regelmäßigem Training. Kognitive Stimulation durch Rätsel, Lesen, Sprachen lernen oder Musizieren stärkt die geistige Reservekapazität und schützt vor altersbedingtem Abbau.

- Rätsel: Sudoku, Kreuzworträtsel, Logikspiele.

- Lesen: Bücher, Zeitschriften, anspruchsvolle Texte.

- Sprachen: Neue Vokabeln und Grammatik lernen.

- Musik: Ein Instrument spielen oder singen.

Risikofaktoren minimieren: Gefahren erkennen und vermeiden

Verschiedene Faktoren können die Funktion des Nervensystems beeinträchtigen. Dazu gehören Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen und Alkoholmissbrauch. Eine gesunde Lebensweise minimiert diese Risiken. Auch Stress belastet das Nervensystem. Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können helfen.

Moderne Therapieansätze: Innovationen in der Neurologie

Die neurologische Forschung macht stetig Fortschritte. Personalisierte Medizin, abgestimmt auf das individuelle genetische Profil, bietet neue Behandlungsmöglichkeiten. Auch Neurostimulationsverfahren, bei denen Hirnareale durch elektrische Impulse stimuliert werden, sind vielversprechend.

Regenerative Therapien mit Stammzellen haben das Potenzial, geschädigte Nervenzellen zu ersetzen. Diese Innovationen eröffnen neue Perspektiven für die Behandlung von Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multipler Sklerose.

Stressreduktion: Entspannung für die Nerven

Chronischer Stress beeinträchtigt die Funktion des Nervensystems. Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation oder Achtsamkeitsübungen helfen, Stress abzubauen. Regelmäßige Auszeiten und ausreichend Zeit für Hobbys und soziale Kontakte sind wichtig für die Nervengesundheit.

Sie möchten mehr über das Nervensystem erfahren? Entdecken Sie die Anatomieposter und Accessoires von Animus Medicus und tauchen Sie ein in die Welt des menschlichen Körpers! Besuche jetzt unseren Shop!