Wie funktioniert das Ohr einfach erklärt

Unser Ohr ist ein Meisterwerk der Natur, ein hochpräzises Instrument, das Schallwellen in die Sprache unseres Gehirns übersetzt. Man kann sich den gesamten Hörvorgang wie eine perfekt choreografierte Kettenreaktion vorstellen: Ein Geräusch löst einen Impuls aus, der einmal quer durch das Außen-, Mittel- und Innenohr wandert, bis am Ende eine verständliche Information steht – sei es Musik, ein Gespräch oder das Zwitschern eines Vogels.

Die Reise des Schalls: Vom Geräusch zum Gedanken

Tagtäglich umgibt uns eine wahre Symphonie aus Klängen, vom sanften Blätterrauschen im Wind bis hin zur schrillen Sirene eines Krankenwagens. Aber wie schafft es unser Ohr eigentlich, aus diesem akustischen Chaos einen Sinn zu extrahieren? Die Antwort liegt in dem ausgeklügelten Zusammenspiel seiner verschiedenen anatomischen Teile.

Stell dir den Hörprozess wie eine Staffelübergabe vor. Jeder Abschnitt des Ohres hat eine ganz spezielle Aufgabe und bereitet die Schallinformation für die nächste Station auf. Fällt nur ein Glied in dieser Kette aus, kommt die Botschaft entweder verzerrt oder gar nicht an. Diesen Ablauf zu verstehen, ist der erste Schritt, um das eigene Gehör wirklich wertzuschätzen und es bewusst zu schützen.

Die drei Hauptbereiche des Ohres

Der Weg des Schalls lässt sich grob in drei Etappen unterteilen, die in den drei Hauptbereichen unseres Ohrs stattfinden. Jeder dieser Bereiche ist für den nächsten Schritt absolut unverzichtbar.

- Das Außenohr: Seine Funktion ist die eines Trichters. Es fängt Schallwellen aus der Umgebung auf und bündelt sie gezielt in Richtung Trommelfell.

- Das Mittelohr: Hier werden die ankommenden Schallwellen mechanisch verstärkt. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Energie effizient an das flüssigkeitsgefüllte Innenohr weiterzugeben.

- Das Innenohr: An dieser Stelle passiert die eigentliche Magie. Die mechanischen Schwingungen werden in elektrische Nervenimpulse umgewandelt, die das Gehirn lesen kann.

Diese faszinierende Reise führt uns von der sichtbaren Ohrmuschel tief hinein in den Schädelknochen, bis hin zu den spezialisierten Hörzentren im Gehirn, die diese Signale letztlich entschlüsseln.

Der gesamte Hörprozess – von der Schallwelle bis zur Wahrnehmung im Gehirn – dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Diese unglaubliche Geschwindigkeit erlaubt es uns, in Echtzeit auf unsere akustische Umwelt zu reagieren.

Um Ihnen einen klaren Überblick zu geben, haben wir die zentralen Aufgaben jedes Bereichs in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Betrachten Sie sie als eine Art Wegweiser für die detaillierten Erklärungen, die in den nächsten Abschnitten folgen.

Die drei Hauptbereiche des Ohres und ihre Aufgaben

Diese Tabelle fasst die zentrale Aufgabe jedes Ohrbereichs im Hörprozess zusammen und gibt Ihnen eine klare Struktur für den Artikel.

| Ohrbereich | Zentrale Komponenten | Hauptaufgabe im Hörprozess |

|---|---|---|

| Außenohr | Ohrmuschel, Gehörgang | Einfangen und Leiten der Schallwellen |

| Mittelohr | Trommelfell, Gehörknöchelchen | Mechanische Verstärkung der Schwingungen |

| Innenohr | Hörschnecke (Cochlea), Haarzellen | Umwandlung in elektrische Nervensignale |

Mit dieser grundlegenden Struktur im Kopf können wir nun tiefer in die einzelnen Stationen der Hörreise eintauchen.

So sammelt das Außenohr die Schallwellen ein

Der Weg des Schalls beginnt lange, bevor er unser Innenleben erreicht. Die allererste Station auf dieser Reise ist das Außenohr – der einzige Teil unseres Hörsystems, den wir tatsächlich sehen können. Man kann es sich wie einen genial konstruierten, biologischen Trichter vorstellen, dessen Hauptaufgabe es ist, Schallwellen aus unserer Umgebung aufzufangen.

Die Ohrmuschel (lateinisch Pinna) funktioniert dabei im Grunde wie eine kleine Parabolantenne. Ihre einzigartige, geschwungene Form ist keinesfalls ein Zufall der Natur. Sie sammelt die ankommenden Schallwellen wie ein Netz ein und leitet sie gebündelt direkt in den Gehörgang. Das ist bereits der erste Schritt, bei dem der Klang ein wenig verstärkt wird.

Warum die Form unseres Ohres kein Zufall ist

Diese spezielle Struktur der Ohrmuschel ist auch der Schlüssel für unser Richtungshören. Je nachdem, von wo ein Geräusch kommt, wird der Schall durch die vielen Wölbungen und Vertiefungen der Muschel ganz leicht unterschiedlich reflektiert.

Unser Gehirn hat über Jahre gelernt, diese winzigen zeitlichen Unterschiede und minimalen Klangverfärbungen zu deuten. So kann es erstaunlich präzise bestimmen, ob ein Geräusch von vorne, hinten, oben oder unten kommt. Ziemlich clever, oder?

Nachdem die Ohrmuschel ihre Arbeit getan hat, wandern die Schallwellen in den etwa 2 bis 3,5 Zentimeter langen Gehörgang (Meatus acusticus externus). Dieser leicht S-förmig gekrümmte Kanal leitet den Schall aber nicht einfach nur weiter. Er wirkt gleichzeitig wie ein natürlicher Resonanzverstärker und hebt ganz gezielt die Frequenzen im Bereich von 2.000 bis 4.000 Hertz an. Das ist genau der Frequenzbereich, der für das Verstehen der menschlichen Sprache so entscheidend ist.

Wusstest du schon? Der Gehörgang verstärkt die für Sprache wichtigen Frequenzen um bis zu 10 Dezibel. Man könnte sagen, wir haben einen eingebauten Sprachverstärker, der uns hilft, Gespräche selbst in einer lauten Umgebung besser herauszufiltern.

Die oft unterschätzte Rolle des Ohrenschmalzes

Tief im Gehörgang sitzen kleine Drüsen, die das Ohrenschmalz (Cerumen) produzieren. Viele empfinden es als unhygienisch, doch es erfüllt extrem wichtige Schutzfunktionen. Es hält nicht nur die empfindliche Haut im Gehörgang geschmeidig, sondern hat auch antibakterielle Eigenschaften.

Vor allem aber fängt es Staub, Schmutzpartikel und sogar kleine Insekten ab, bevor sie das fragile Trommelfell erreichen können. Übertriebenes Reinigen, besonders mit Wattestäbchen, kann diesen Schutzmechanismus empfindlich stören und das Ohrenschmalz zu einem festen Pfropfen zusammenschieben.

Wenn du genau verstehen möchtest, wie du den Aufbau des Ohres und seine cleveren Funktionen schützen kannst, hilft ein tieferer Einblick in die richtige Pflege. Am Ende des Gehörgangs trifft der Schall dann auf eine dünne, gespannte Membran: das Trommelfell, welches die Grenze zum Mittelohr markiert.

Schwingungen im Mittelohr: die mechanische Verstärkung

Haben die Schallwellen das Ende des Gehörgangs durchquert, stoßen sie auf eine hauchdünne, gespannte Membran: das Trommelfell. Man kann es sich wirklich wie das Fell einer Trommel vorstellen. Trifft der Schalldruck darauf, gerät es in Schwingung – und zwar exakt im Rhythmus des ankommenden Geräusches.

Diese Vibrationen allein sind aber noch viel zu zart, um die Flüssigkeit im Innenohr in Bewegung zu bringen. Das wäre, als wollte man mit einem einzelnen Wassertropfen eine Welle in einem vollen Eimer auslösen. Genau hier setzt das geniale Verstärkersystem des Mittelohrs an.

Direkt hinter dem Trommelfell liegt eine kleine, luftgefüllte Kammer, die Paukenhöhle. In ihr hängt die berühmte Gehörknöchelchenkette – die drei kleinsten Knochen, die der menschliche Körper überhaupt zu bieten hat.

Das kleinste Hebelsystem des Körpers

Diese drei winzigen Knochen arbeiten Hand in Hand wie ein ausgeklügeltes Hebelsystem. Ihre Aufgabe ist es, die Kraft der Schwingungen zu bündeln und massiv zu verstärken:

- Hammer (Malleus): Er ist fest mit dem Trommelfell verwachsen und fängt dessen Bewegungen als Erster auf.

- Amboss (Incus): Er sitzt als eine Art Gelenk in der Mitte und leitet die Bewegung vom Hammer an den dritten Knochen weiter.

- Steigbügel (Stapes): Als kleinster im Bunde sitzt er mit seiner winzigen Fußplatte auf einer Öffnung zum Innenohr, dem sogenannten ovalen Fenster.

Die Kette nimmt also die großflächige, aber schwache Schwingung des Trommelfells auf und konzentriert die gesamte Energie auf die winzige Fläche der Steigbügelfußplatte. Dadurch steigt der Druck um das bis zu 20-fache an. Dieser Schritt ist absolut entscheidend, um die Schallenergie effizient vom Medium Luft auf die viel trägere Flüssigkeit im Innenohr zu übertragen.

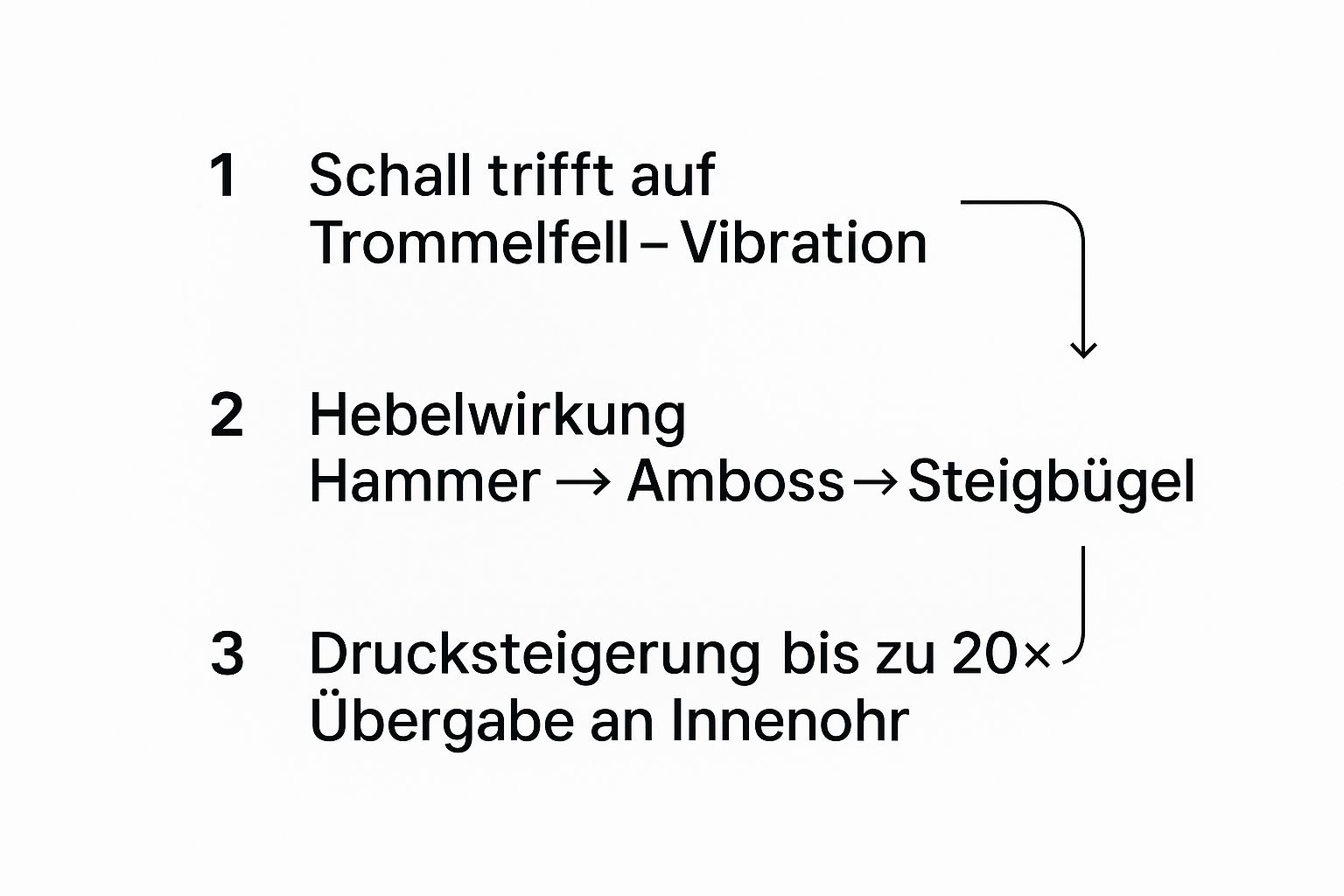

Die folgende Infografik macht diesen beeindruckenden mechanischen Prozess greifbar.

Man sieht hier wunderbar, wie die Energie von der großen Fläche des Trommelfells auf die winzige des ovalen Fensters gebündelt wird. So entsteht der Druck, den wir für den nächsten Hörschritt brauchen.

Wofür der Druckausgleich so wichtig ist

Damit diese feine Mechanik reibungslos funktioniert, muss der Luftdruck in der Paukenhöhle immer dem Umgebungsdruck entsprechen. Für diesen wichtigen Ausgleich ist die Eustachische Röhre (auch Ohrtrompete genannt) zuständig, ein kleiner Kanal, der das Mittelohr mit dem Nasen-Rachen-Raum verbindet.

Das „Knacken“ im Ohr, das Du beim Starten im Flugzeug oder beim Abtauchen im Schwimmbad kennst, ist nichts anderes als die Eustachische Röhre, die sich kurz öffnet, um den Druck anzugleichen. Schlucken oder Gähnen hilft ganz bewusst dabei, diesen Mechanismus auszulösen.

Dieser gesamte Ablauf, von der ersten Vibration des Trommelfells bis zur cleveren Hebelwirkung der Gehörknöchelchen, ist ein Kernstück unserer Hörfähigkeit. Das Ohr ist ein faszinierendes System, das Schallwellen in elektrische Impulse umwandelt, die erst im Gehirn zu dem werden, was wir als Klang oder Sprache kennen. Wenn du mehr über die faszinierenden Details des Hörens bei MED-EL erfahren willst, findest du dort spannende Einblicke.

Schall in Nervensignale umwandeln: Die Magie im Innenohr

Nachdem die Schallwellen im Mittelohr ordentlich verstärkt wurden, stehen sie kurz vor dem Ziel ihrer Reise: dem Innenohr. Gut geschützt und tief im Felsenbein des Schädels verborgen, spielt sich hier der wohl faszinierendste Teil des gesamten Hörvorgangs ab. Hier wird aus einer rein mechanischen Schwingung die Sprache unseres Gehirns – ein elektrisches Nervensignal.

Das Herzstück dieses Prozesses ist die Hörschnecke, besser bekannt als Cochlea. Der Name passt perfekt, denn sie sieht tatsächlich aus wie ein winziges Schneckenhaus. Im Inneren ist dieses kleine Wunderwerk mit einer Flüssigkeit gefüllt, der Perilymphe. Wenn der Steigbügel nun rhythmisch auf das ovale Fenster klopft, versetzt er genau diese Flüssigkeit in Bewegung.

Eine aufgerollte Klaviatur im Ohr

Man kann sich die Cochlea wie eine aufgerollte, extrem feine Klaviatur vorstellen. Hohe, kurzwellige Töne bringen die Flüssigkeit direkt am Anfang der Schnecke zum Schwingen. Tiefe, bassige Töne mit ihrer langen Welle schaffen es dagegen viel weiter und regen erst die Flüssigkeit an der Spitze der Schnecke an.

Ähnlich wie bei einem Klavier jede Taste für einen ganz bestimmten Ton zuständig ist, hat auch jeder Abschnitt in der Hörschnecke seine feste Frequenz. Diese exakte Ton-Orts-Zuordnung, auch Tonotopie genannt, bleibt über die gesamte Hörbahn bis ins Gehirn erhalten.

Diese geniale Organisation ermöglicht es unserem Gehirn, die Tonhöhe eines Geräusches allein daran zu erkennen, welcher Bereich der Hörschnecke gerade aktiv ist.

Von der Welle zum elektrischen Impuls

Im Inneren der Cochlea sitzt das eigentliche Hörorgan: das Corti-Organ. Hier finden wir Tausende winziger Sinneszellen, die sogenannten Haarzellen. Man muss dabei zwei Typen unterscheiden, die perfekt im Team arbeiten:

- Innere Haarzellen: Das sind die eigentlichen Stars der Show, die Sinnesrezeptoren. Rollt eine Flüssigkeitswelle durch die Cochlea, werden ihre feinen Härchen (Stereozilien) umgebogen. Diese winzige Bewegung genügt, um Ionenkanäle zu öffnen und einen elektrischen Impuls auszulösen. Das Signal ist geboren!

- Äußere Haarzellen: Sie sind so etwas wie die eingebauten Verstärker des Ohrs. Sie können sich aktiv zusammenziehen und wieder strecken. Dadurch verstärken sie gezielt leise Töne und machen das Klangbild schärfer und klarer.

Diese Umwandlung von einer mechanischen Bewegung in ein elektrisches Signal ist der Kernprozess des Hörens. Der Hörnerv sammelt all diese Impulse von den Tausenden Haarzellen ein und schickt sie zur endgültigen Verarbeitung an unser Gehirn.

Diese Reise der Information findet dabei in einem komplexen System statt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie das Nervensystem funktioniert, findest du bei uns eine detaillierte Erklärung der Signalübertragung.

Mehr als nur Hören: Das Gleichgewichtsorgan

Direkt neben der Hörschnecke liegt noch ein weiteres wichtiges Organ des Innenohrs: das Vestibularorgan. Es ist unser Gleichgewichtsorgan. Obwohl es nicht direkt am Hören beteiligt ist, teilt es sich den Platz und sogar den Nervenstrang zum Gehirn mit der Cochlea. Es ist dafür zuständig, Drehungen, Beschleunigungen und die Schwerkraft wahrzunehmen. Ohne das Vestibularorgan wüssten wir nicht, wo oben und unten ist, und würden ständig die Balance verlieren.

Die Verarbeitung von Schall im Gehirn

Die faszinierende Reise des Schalls endet nicht im Innenohr – ganz im Gegenteil, sie findet ihren Höhepunkt erst im Gehirn. Man muss sich das so vorstellen: Die elektrischen Impulse, die von den Haarzellen erzeugt werden, sind zunächst nichts weiter als rohe Daten. Eine reine Flut von Signalen, völlig ohne Bedeutung. Erst unser Gehirn ist in der Lage, dieses elektrische Flackern in die bewusste Wahrnehmung von Sprache, Musik oder einem warnenden Geräusch zu verwandeln.

Vom Hörnerv aus starten die Signale eine komplexe Reise durch verschiedene Stationen des Hirnstamms. Jede dieser Stationen hat eine ganz spezielle Aufgabe, fast wie eine Produktionslinie in einer Fabrik. Hier werden die Informationen gefiltert, sortiert und erste Merkmale wie Lautstärke, Tonhöhe und die zeitliche Abfolge analysiert.

Von der Hörbahn zum Hörzentrum

Bevor die Signale ihr endgültiges Ziel erreichen, durchlaufen sie mehrere wichtige Umschaltstellen. Eine ganz entscheidende Station ist dabei der Thalamus, der oft als das „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet wird. Er agiert wie ein intelligenter Verteiler, der die Hörinformationen zielsicher an den richtigen Bereich der Großhirnrinde weiterleitet.

Dieser Bereich ist der auditorische Kortex, der sich im Schläfenlappen des Gehirns befindet. Man kann ihn sich als das Haupt-Kontrollzentrum für das Hören vorstellen. Hier geschieht die eigentliche Magie: Die einfachen elektrischen Muster werden mit Erinnerungen abgeglichen, emotional bewertet und zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammengesetzt.

Hören ist keine passive Aufnahme von Geräuschen, sondern eine aktive Leistung des Gehirns. Es entscheidet in jedem Moment, welche Geräusche wichtig sind und welche als Hintergrundrauschen ignoriert werden können – ein Phänomen, das als „Cocktailparty-Effekt“ bekannt ist.

Dieser Prozess erklärt auch, warum zwei Menschen dasselbe Geräusch hören, es aber völlig unterschiedlich interpretieren können. Das Gehirn verknüpft die ankommenden Signale sofort mit persönlichen Erfahrungen. So wird aus einer reinen Schallwelle die beruhigende Stimme eines geliebten Menschen oder der bedrohliche Klang eines herannahenden Autos. Wenn Sie mehr über diese erstaunlichen Strukturen erfahren wollen, legen wir Ihnen unseren Leitfaden ans Herz, der den Gehirn Aufbau einfach erklärt.

Die enge Verbindung zu Gedächtnis und Emotion

Die Verarbeitung von Schall ist tief mit anderen Hirnregionen verknüpft, insbesondere mit Arealen, die für Emotionen und Gedächtnis zuständig sind. Das ist der Grund, warum ein bestimmtes Lied uns sofort in eine vergangene Zeit zurückversetzen oder starke Gefühle auslösen kann.

Diese enge Vernetzung macht deutlich, wie wichtig ein funktionierendes Gehör für unsere geistige Fitness und unser emotionales Wohlbefinden ist. Ein gutes Hörvermögen hält das Gehirn aktiv, fördert die soziale Interaktion und trägt so maßgeblich zur Lebensqualität bei.

Wenn das Hörsystem aus dem Takt gerät

Das perfekt abgestimmte Zusammenspiel von Außen-, Mittel- und Innenohr ist ein echtes Wunderwerk der Natur. Leider ist es aber auch ziemlich anfällig für Störungen. Schon eine kleine Beeinträchtigung in dieser komplexen Kette kann genügen, und die Welt der Klänge kommt bei uns nur noch leiser, dumpfer oder verzerrt an. Wenn dieses System nicht mehr reibungslos funktioniert, sprechen wir von Hörverlust oder Schwerhörigkeit.

Die Ursachen dafür sind unglaublich vielfältig und können jeden einzelnen Teil des Hörorgans betreffen. Ganz grundsätzlich unterscheiden Experten zwischen zwei Hauptarten von Hörstörungen, je nachdem, wo genau in der Hörbahn das Problem liegt.

Wenn der Schall blockiert wird

Die erste Art nennt sich Schallleitungsschwerhörigkeit. Man kann es sich so vorstellen: Irgendwo auf dem Weg ist eine Blockade. Das Problem liegt hier im Außen- oder Mittelohr, und die Schallwellen werden daran gehindert, das Innenohr überhaupt in voller Stärke zu erreichen.

Die Ursachen sind oft mechanischer Natur und lassen sich manchmal sogar recht einfach beheben:

- Ein Pfropfen aus Ohrenschmalz, der den Gehörgang komplett verstopft.

- Flüssigkeit im Mittelohr, häufig die Folge einer hartnäckigen Mittelohrentzündung.

- Eine Verletzung des Trommelfells, zum Beispiel ein kleiner Riss oder ein Loch.

- Eine Versteifung der Gehörknöchelchenkette (Otosklerose), die die Schwingungsübertragung lähmt.

In diesen Fällen ist das Innenohr selbst meist noch topfit. Die Schallenergie kommt aber einfach nicht dort an, wo sie hingehört.

Wenn die Signalumwandlung versagt

Die weitaus häufigere und leider auch schwerwiegendere Form ist die Schallempfindungsschwerhörigkeit. Hier sitzt das Problem tiefer, nämlich im Innenohr. Fast immer sind die empfindlichen Haarzellen in der Cochlea betroffen. Diese winzigen Sinneszellen sind extrem fragil und können durch verschiedenste Einflüsse dauerhaft Schaden nehmen.

Sind die Haarzellen einmal zerstört, wachsen sie nicht mehr nach. Ihre entscheidende Aufgabe – die mechanische Schwingung in ein elektrisches Signal für das Gehirn umzuwandeln – fällt dann für immer aus.

Die häufigsten Auslöser für diese Art von Hörverlust sind Lärm und der ganz natürliche Alterungsprozess. Aber auch Infektionen, bestimmte Medikamente oder genetische Faktoren können eine Rolle spielen. Vor allem die ständige Belastung durch laute Geräusche, wie sie zum Beispiel durch Lärm am Arbeitsplatz entsteht, kann die feinen Haarzellen regelrecht „abnutzen“.

Hörverlust ist in Deutschland ein weit verbreitetes Problem, das mit dem Alter rasant zunimmt. Eine große Untersuchung aus dem Jahr 2018 offenbarte, dass bereits 59 % der 41- bis 60-Jährigen eine Hörbeeinträchtigung haben. Bei den über 60-Jährigen klettert dieser Wert sogar auf alarmierende 85 %. Wer mehr über die Verteilung von Hörproblemen in Deutschland erfahren möchte, findet dort detaillierte Studienergebnisse. Dieses Wissen um die Verletzlichkeit unseres Gehörs macht klar, wie wichtig Prävention und moderne Hörlösungen sind, um unsere Verbindung zur Welt der Klänge so lange wie möglich zu erhalten.

Zum Abschluss noch ein paar Antworten auf häufige Fragen

Nach dieser tiefen Reise durch die Wunderwelt des Ohrs wollen wir zum Schluss noch ein paar der häufigsten Fragen klären, die im Alltag immer wieder auftauchen. Mit diesen kurzen, knackigen Antworten kannst du alltägliche Phänomene rund um dein Gehör hoffentlich noch besser einordnen.

Oft sind es ja gerade die praktischen Dinge, die uns beschäftigen. Viele sind sich unsicher, was normal ist und wann man vielleicht doch mal genauer hinhören sollte. Ein bisschen Orientierung kann da viel Sicherheit geben und das Bewusstsein für die eigene Hörgesundheit schärfen.

Warum ist Ohrenschmalz eigentlich wichtig?

Ohrenschmalz, von Medizinern auch Cerumen genannt, ist kein Schmutz, sondern ein cleverer Schutzmechanismus deines Körpers. Es hält den Gehörgang geschmeidig, hat antibakterielle Eigenschaften und befördert Staub und kleinste Partikel wie ein natürliches Fließband wieder nach draußen. Übertriebenes Reinigen, vor allem mit Wattestäbchen, richtet da mehr Schaden an, als es nützt – es kann diesen wichtigen Schutzfilm zerstören.

Was passiert beim Druckausgleich?

Dieses „Knacken“ im Ohr, das du vom Fliegen oder Tauchen kennst, ist ein richtig gutes Zeichen. In dem Moment öffnet sich die Eustachische Röhre – ein kleiner Kanal, der das Mittelohr mit dem Rachenraum verbindet –, um den Druck im Mittelohr an den Umgebungsdruck anzugleichen. Dieser Ausgleich ist super wichtig, damit dein Trommellfell frei schwingen und seine Arbeit machen kann.

Woran erkenne ich erste Hörprobleme?

Die ersten Anzeichen für einen Hörverlust schleichen sich oft ganz leise an. Vielleicht musst du bei Gesprächen öfter mal nachhaken oder drehst den Fernseher unbewusst lauter als andere. Auch das Gefühl, als würden die Mitmenschen nuscheln, oder Schwierigkeiten, Unterhaltungen in einer lauten Kneipe zu folgen, können erste Warnsignale sein.

Hörverlust ist ein Thema, das mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Statistisch gesehen leben in Deutschland etwa 9,9 Millionen Menschen mit einer Schwerhörigkeit – das sind rund 12,2 % der Bevölkerung.

Weltweit verursachen Hörminderungen, die nicht behandelt werden, enorme Kosten. Dabei zahlen sich Investitionen in Hörlösungen für die Betroffenen und die Gesellschaft mehr als aus. Wenn du mehr darüber erfahren willst, lies die Erkenntnisse des WHO World Report on Hearing und verstehe, wie wichtig eine frühzeitige Versorgung ist. Ein Hörtest beim Facharzt schafft schnell Klarheit und hilft dabei, die Lebensqualität zu erhalten.

Wir bei Animus Medicus hoffen, diese Reise durch das Ohr war für dich genauso faszinierend wie für uns. Wenn du die Schönheit der menschlichen Anatomie auch in deinem Alltag sichtbar machen möchtest, dann entdecke unsere einzigartigen Vintage-Anatomie-Poster und Accessoires. Besuche jetzt unseren Shop und finde dein neues Lieblingsstück