Skelett mit Muskeln als Team verstehen

Man stelle sich das Skelett mit Muskeln als die essenzielle Einheit vor, die unserem Körper erst Leben einhaucht. Das Skelett liefert die Struktur, das stabile Gerüst – die Muskeln sind die kraftvollen Motoren, die dieses Gerüst in Bewegung versetzen. Ohne dieses perfekte Zusammenspiel wäre selbst die kleinste Geste unmöglich.

Wie Skelett und Muskeln im Team arbeiten

Betrachten wir den Körper einmal als ein technisches Meisterwerk. Das Skelett ist das Fundament, die tragende Architektur. Die Muskeln hingegen sind das ausgeklügelte System aus Seilzügen und Motoren, das für die Dynamik sorgt. Diese beiden Systeme sind untrennbar miteinander verwoben und funktionieren nur als Team.

Dabei ist das Skelett alles andere als ein passives Gerüst. Es gibt uns nicht nur unsere Form und schützt lebenswichtige Organe, sondern dient vor allem als Ankerpunkt für unsere gesamte Muskulatur. Ohne diese stabile Basis hätten die Muskeln schlichtweg nichts, woran sie ziehen könnten.

Die Grundlage jeder Bewegung

Jede einzelne Handlung – vom schnellen Blinzeln über das Anheben der Kaffeetasse bis hin zum Sprint – entspringt diesem koordinierten Zusammenspiel. Auf einen Impuls des Nervensystems hin ziehen sich Muskeln zusammen und üben so Zug auf die Knochen aus, mit denen sie verbunden sind. Die Kraftübertragung erfolgt über Sehnen, die als extrem widerstandsfähige Verbindungsstücke fungieren.

Das Skelett ist die Leinwand, die Muskeln sind die Pinsel, die das Bild der Bewegung malen. Jede Faser und jeder Knochen spielt eine Rolle in diesem dynamischen Kunstwerk.

Diese Partnerschaft bestimmt nicht nur unsere Fähigkeit, uns fortzubewegen, sondern auch unsere Haltung und Stabilität. Eine aufrechte Haltung ist zum Beispiel das Ergebnis einer ständigen, feinen Abstimmung zwischen der Rumpfmuskulatur und der tragenden Struktur der Wirbelsäule.

Ein System aus Knochen und Kraft

Die Basis für all das ist unser beeindruckendes Knochengerüst. Das menschliche Skelett zählt im Schnitt 215 Knochen, von denen rund 180 direkt an Bewegungen beteiligt sind. Dieses Gerüst ist die unverzichtbare Grundlage, an der die Skelettmuskulatur ansetzt, um durch Kontraktion Bewegung zu erzeugen. Wer tiefer in die Grundlagen des Bewegungsapparates eintauchen möchte, findet hier spannende Einblicke.

Diese Symbiose ist der Startpunkt unserer Reise durch den menschlichen Körper. Zu verstehen, wie ein Skelett mit Muskeln als funktionale Einheit arbeitet, ist der Schlüssel, um die Bedeutung von Training, korrekter Haltung und allgemeiner Gesundheit wirklich zu begreifen. In den folgenden Abschnitten schauen wir uns die einzelnen Komponenten dieses Systems noch genauer an.

Das Skelett als lebendiges Fundament

Wer ans Skelett denkt, hat oft ein starres, lebloses Gerüst vor Augen – fast wie einen Kleiderständer aus Knochen. Aber diese Vorstellung könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dein Skelett ist ein unglaublich lebendiges und dynamisches Bauwerk, das sich ständig anpasst, umbaut und eine ganze Reihe überlebenswichtiger Aufgaben erfüllt. Es ist die Basis, die das komplexe Zusammenspiel von einem Skelett mit Muskeln überhaupt erst ermöglicht.

Tatsächlich ist das Skelett ein hochaktives System, dessen Genialität weit über das reine Stützen deines Körpers hinausgeht. Es ist ein echtes Multitalent.

Mehr als nur Struktur und Halt

Klar, die offensichtlichste Aufgabe des Skeletts ist es, dem Körper Form zu geben und ihn zu stabilisieren. Ohne unsere Knochen wären wir nicht mehr als ein formloser Haufen. Aber erst wenn man genauer hinsieht, erkennt man seine wahre Brillanz.

Denk mal an deinen Schädel: Er ist wie ein maßgefertigter Helm, der dein empfindliches Gehirn schützt. Oder der Brustkorb – ein stabiler Käfig, der Herz und Lunge sicher umschließt. Diese Schutzfunktion ist absolut fundamental.

Gleichzeitig dient dein Skelett als wichtigster Mineralienspeicher des Körpers. Unglaubliche 99 % deines gesamten Kalziums und große Mengen Phosphat sind hier eingelagert. Diese Mineralien geben den Knochen ihre Festigkeit, werden bei Bedarf aber auch ins Blut abgegeben, um zum Beispiel Muskelkontraktionen oder die Reizweiterleitung der Nerven zu steuern.

Das Skelett ist nicht nur ein Gerüst, sondern auch ein Schutzschild, ein Mineralienspeicher und eine Fabrik für Blutzellen – ein wahres Multitasking-Organ.

Und damit nicht genug: Im Inneren vieler Knochen befindet sich das Knochenmark. In diesem schwammartigen Gewebe läuft die Produktion unserer Blutzellen auf Hochtouren. Hier entstehen rote Blutkörperchen für den Sauerstofftransport, weiße für die Immunabwehr und Blutplättchen für die Gerinnung. Nonstop.

Die dynamische Natur der Knochen

Einer der faszinierendsten Aspekte ist, dass sich dein Skelett in einem ständigen Umbauprozess befindet. Es wird nicht einmal gebaut und ist dann fertig, sondern erneuert sich kontinuierlich. Diesen Vorgang nennt man Knochenumbau oder Remodeling. Hierfür arbeiten zwei spezialisierte Zelltypen Hand in Hand.

- Osteoklasten: Sie sind die „Abriss-Kolonne“. Sie bauen altes oder beschädigtes Knochengewebe systematisch ab.

- Osteoblasten: Das sind die „Bauarbeiter“. Sie füllen die entstandenen Lücken wieder mit neuem, stabilem Knochenmaterial auf.

Dieser ständige Kreislauf sorgt dafür, dass deine Knochen robust bleiben und sich immer wieder an neue Belastungen anpassen können.

Belastung formt den Knochen

Was diesen Umbauprozess antreibt? Mechanische Belastung! Jeder Schritt, den du machst, jedes Gewicht, das du hebst, sendet Signale an deine Knochen. Diese Reize kurbeln die Aktivität der Osteoblasten an – der Knochen wird stärker. Hier gilt das Prinzip: „Form folgt Funktion“ in Reinform.

Regelmäßiger Sport, vor allem Krafttraining oder Aktivitäten wie Laufen, bei denen dein Körpergewicht getragen wird, ist also ein direkter Auftrag an deine Knochen, dichter und stabiler zu werden. Umgekehrt führt mangelnde Belastung – etwa bei langer Bettlägerigkeit – dazu, dass die abbauenden Osteoklasten überhandnehmen und die Knochendichte schwindet.

Genau diese Anpassungsfähigkeit macht Bewegung so unglaublich wichtig für die Knochengesundheit, gerade mit zunehmendem Alter. Ein starkes, durch Bewegung geformtes Skelett ist die beste Vorsorge gegen Osteoporose und Brüche. Ein gut trainiertes Skelett mit Muskeln ist ein unschlagbares Team, das dich ein Leben lang stabil und gesund hält.

Die Muskulatur: Dein smarter Motor

Wenn das Skelett das Gerüst deines Körpers ist, dann ist die Muskulatur der intelligente und dynamische Motor, der dieses Gerüst erst zum Leben erweckt. Sie ist die Kraftquelle hinter jeder Bewegung, jedem Herzschlag und sogar deiner Körperwärme. Doch Muskel ist nicht gleich Muskel – dein Körper nutzt drei verschiedene Typen für ganz unterschiedliche Jobs.

Die glatte Muskulatur arbeitet unbemerkt im Hintergrund, zum Beispiel in deinem Darm oder deinen Blutgefäßen, und steuert alles, worüber du nicht nachdenken musst. Die Herzmuskulatur ist ein unermüdlicher Spezialist, der dein ganzes Leben lang rhythmisch pumpt. Am greifbarsten für uns ist aber die Skelettmuskulatur: Sie ist der Teil, den du bewusst steuern kannst, um die Welt um dich herum zu gestalten.

Die drei Muskeltypen im Überblick

Um die Unterschiede klar zu machen, haben wir hier eine kleine Übersicht für dich. Diese Tabelle zeigt die wichtigsten Eigenschaften der drei Muskeltypen und ihre Rolle im Körper.

| Merkmal | Skelettmuskulatur | Glatte Muskulatur | Herzmuskulatur |

|---|---|---|---|

| Steuerung | Willkürlich (bewusst) | Unwillkürlich (unbewusst) | Unwillkürlich (unbewusst) |

| Aussehen | Quergestreift | Glatt | Quergestreift |

| Aufgabe | Bewegung, Haltung, Kraft | Steuerung innerer Organe | Pumpen des Blutes |

| Ermüdung | Ermüdet relativ schnell | Ermüdet sehr langsam | Ermüdet praktisch nie |

| Beispiel | Bizeps, Quadrizeps | Darmwand, Arterienwand | Herzwand |

Jeder Muskeltyp ist perfekt an seine Aufgabe angepasst – ein geniales System, das unseren Körper am Laufen hält.

Spieler und Gegenspieler: Das Geheimnis flüssiger Bewegungen

Deine Skelettmuskeln arbeiten so gut wie nie alleine. Um eine kontrollierte Bewegung zu erzeugen, folgen sie einem simplen, aber genialen Prinzip: dem Zusammenspiel von Agonist (Spieler) und Antagonist (Gegenspieler). Stell es dir wie ein Tauziehen vor, bei dem beide Seiten perfekt koordiniert sind.

Ein klassisches Beispiel ist dein Oberarm:

- Der Spieler (Agonist): Wenn du deinen Arm beugst, spannt sich dein Bizeps an. Er ist der Hauptverantwortliche für diese Aktion.

- Der Gegenspieler (Antagonist): Gleichzeitig muss sich sein Gegenüber, der Trizeps, gezielt entspannen und nachgeben. Er bremst die Bewegung und sorgt für absolute Kontrolle.

Beim Strecken des Arms dreht sich das Ganze um: Der Trizeps wird zum Spieler, der Bizeps zum Gegenspieler. Dieses clevere System ist der Grund, warum deine Bewegungen flüssig und präzise sind und nicht wie bei einem Roboter ruckartig ablaufen.

Vom Gehirn zum Muskel: Wie Kraft entsteht

Aber woher weiß ein Muskel, dass er sich anspannen soll? Alles beginnt mit einem elektrischen Impuls aus deinem Gehirn. Dieses Signal saust über die Nervenbahnen bis zur Muskelfaser, die es ansteuern soll. Dort angekommen, tritt es eine chemische Kettenreaktion los.

Jede Muskelkontraktion ist ein kleines biochemisches Wunder. Ein winziger Nervenimpuls setzt eine Kaskade in Gang, die Kalzium freisetzt und winzige Proteinfäden dazu bringt, aneinander vorbeizugleiten. Genau das erzeugt Kraft.

Im Inneren der Faser gleiten zwei spezielle Proteine – Aktin und Myosin – ineinander. Stell dir zwei Kämme vor, deren Zinken sich ineinander verhaken und zueinander ziehen. Dieser winzige Vorgang, milliardenfach zur selben Zeit ausgeführt, erzeugt die spürbare Kraft, mit der du eine Einkaufstüte trägst oder eine Treppe steigst.

Mehr als nur ein Kraftpaket: Dein Stoffwechselmotor

Deine Muskelmasse ist zwar entscheidend für ein stabiles Skelett mit Muskeln, aber ihre Bedeutung geht weit darüber hinaus. Muskeln sind die größten Energieverbraucher deines Körpers und damit der absolute Motor deines Stoffwechsels. Selbst in völliger Ruhe verbrennt Muskelgewebe deutlich mehr Kalorien als Fettgewebe.

Das bedeutet: Je mehr Muskelmasse du hast, desto höher ist dein Grundumsatz – also die Energiemenge, die dein Körper im Ruhezustand verbrennt. Eine gut trainierte Muskulatur macht dich also nicht nur stark und beweglich, sie hilft dir auch dabei, ein gesundes Körpergewicht zu halten und deinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren.

Um noch tiefer in dieses Thema einzutauchen, haben wir einen Artikel, der dir hilft, die komplexe Welt der Muskeln zu lernen.

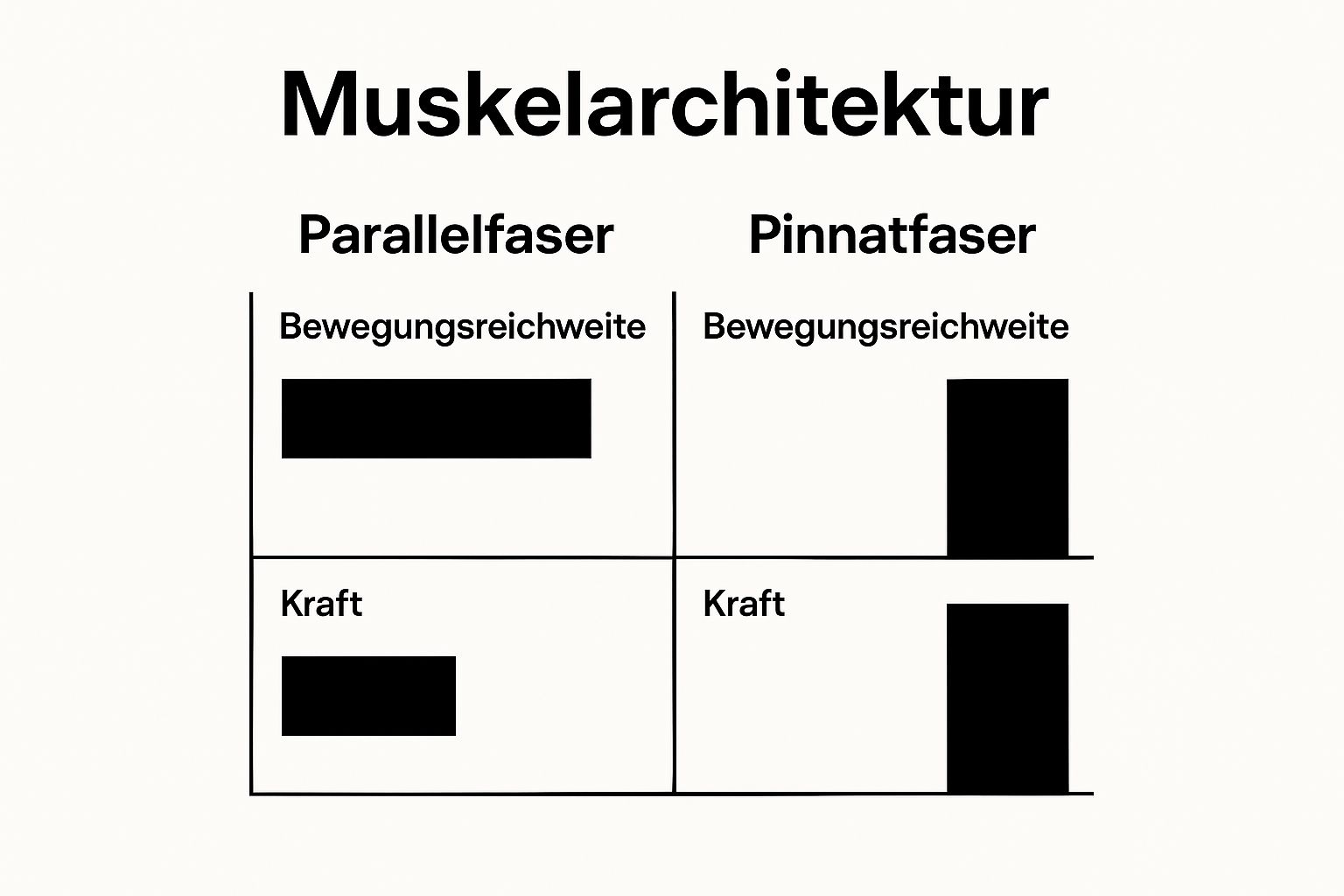

Die folgende Abbildung zeigt, wie der innere Aufbau eines Muskels seine Funktion direkt beeinflusst.

Die Grafik macht klar: Parallel angeordnete Fasern erlauben eine größere Bewegung, während gefiederte Fasern (pinnate) durch ihren Winkel viel mehr Kraft auf kleinem Raum erzeugen können. Starke Muskeln sind also kein reines Thema für Sportler – sie sind der Schlüssel zu mehr Energie und Gesundheit im Alltag.

Die perfekte Partnerschaft von Knochen und Muskeln

Wir haben uns das Skelett als lebendiges Fundament und die Muskeln als intelligenten Motor angeschaut. Jetzt ist es an der Zeit, die Teile zusammenzufügen. Denn erst im Teamwork entfaltet sich das wahre Wunderwerk des menschlichen Körpers: ein Skelett mit Muskeln, das wie eine perfekt geölte Maschine funktioniert. Das sind keine zwei getrennten Systeme, die zufällig nebeneinander existieren, sondern ein geniales biomechanisches Meisterstück.

Stell dir deine Muskeln wie einen kraftvollen Motor vor. Ohne eine Karosserie, an der er befestigt ist, würde seine ganze Kraft einfach verpuffen. Und genau hier kommen die Knochen ins Spiel. Sie sind das stabile Chassis, das die Power der Muskeln aufnimmt und in präzise Bewegungen umsetzt.

Sehnen und Gelenke: Die genialen Vermittler im Team

Die eigentliche Magie passiert an der Schnittstelle zwischen Muskel und Knochen. Hier spielen die Sehnen die absolute Hauptrolle. Das sind keine simplen Seile, sondern extrem reißfeste und zugleich flexible Bündel aus Bindegewebe. Sie nehmen die enorme Zugkraft eines Muskels auf und leiten sie punktgenau an eine bestimmte Stelle am Knochen weiter.

Denk mal an das Anheben einer schweren Kiste. Dein Bizeps spannt sich mit aller Kraft an. Seine Sehne überträgt diese Kraft direkt auf deinen Unterarmknochen – und zack, dein Arm beugt sich und hebt die Kiste. Ohne diese bombenfeste Verbindung wäre die Muskelkraft komplett nutzlos.

Die Bewegung selbst findet dann in den Gelenken statt, also dort, wo zwei oder mehr Knochen aufeinandertreffen. Man kann sie sich wie hochpräzise Scharniere, clevere Kugelgelenke oder clevere Drehpunkte vorstellen. Bänder sorgen für die nötige Stabilität und eine glatte Knorpelschicht dafür, dass alles reibungslos gleitet.

Ein Gelenk ist viel mehr als nur ein Scharnier. Es ist ein hochsensibles Organ, das von Muskeln geführt, von Bändern gesichert und vom Nervensystem gesteuert wird. Jede Bewegung ist ein perfekt choreografiertes Ballett aus Kraft, Kontrolle und Gefühl.

Dieses Zusammenspiel macht die unglaubliche Bandbreite unserer Bewegungen erst möglich – vom kraftvollen Sprung bis zur feinsten Pinselbewegung eines Künstlers. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Welt der Knochen eintauchen möchtest, die diese Gelenke bilden, findest du hier eine Übersicht über interessante Fakten zum menschlichen Skelett.

Die unsichtbare Steuerung im Hintergrund

Aber wer oder was koordiniert eigentlich dieses komplexe Teamwork? Die Antwort liegt natürlich im Nervensystem, unserer körpereigenen Kommandozentrale. Doch es gibt noch einen weiteren, oft übersehenen Sinn, der hier eine entscheidende Rolle spielt: die Propriozeption.

Die Propriozeption wird oft als unser „sechster Sinn“ bezeichnet. Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit deines Körpers, jederzeit genau zu wissen, wo sich deine Arme und Beine im Raum befinden – ganz ohne hinzuschauen.

- Positionsbewusstsein: Schließ die Augen und berühre mit dem Zeigefinger deine Nasenspitze. Das ist deine Propriozeption bei der Arbeit.

- Kraftdosierung: Sie hilft dir, ein rohes Ei zu greifen, ohne es zu zerquetschen, oder eine schwere Hantel fest zu packen.

- Bewegungskoordination: Beim Treppensteigen denkst du nicht über jeden Schritt nach. Deine Propriozeption automatisiert die Bewegung und passt sie an die Stufenhöhe an.

Spezielle kleine Sensoren in deinen Muskeln, Sehnen und Gelenken senden pausenlos Informationen an dein Gehirn. Sie melden die genaue Spannung jedes Muskels, den Winkel jedes Gelenks und die Geschwindigkeit jeder Bewegung. Durch dieses konstante Feedback kann dein Gehirn Bewegungen in Echtzeit anpassen und perfektionieren.

Ohne diese Fähigkeit wären wir unglaublich ungeschickt. Selbst einfache Dinge wie Gehen oder das Greifen nach einer Tasse wären eine riesige Herausforderung. Die Propriozeption ist sozusagen der unsichtbare Regisseur, der das Teamwork von Skelett mit Muskeln erst zu einer flüssigen und effizienten Meisterleistung macht.

Diese perfekte Partnerschaft arbeitet jede Sekunde für dich. Sie gibt dir Stabilität beim Stehen, Kraft beim Heben und Präzision bei filigranen Handgriffen. Sie ist der beste Beweis dafür, dass unser Körper so viel mehr ist als nur die Summe seiner Einzelteile.

Wenn das System aus dem Gleichgewicht gerät

Bisher haben wir das Zusammenspiel von Skelett und Muskeln als ein perfekt abgestimmtes und hocheffizientes Team kennengelernt. Aber was passiert, wenn dieses präzise Uhrwerk aus dem Takt gerät? Die Realität ist leider, dass dieses komplexe System ziemlich anfällig für Störungen ist, die wir dann oft als Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen zu spüren bekommen.

Solche Dysbalancen sind alles andere als eine seltene Ausnahme – sie sind eine echte Volkskrankheit. Tatsächlich sind Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems in Deutschland ein riesiges Thema: Rund 37 Millionen Menschen sind davon betroffen, was sie zur häufigsten Krankheitsgruppe überhaupt macht. Wenn du dir die Verbreitung und Bedeutung dieser Beschwerden mal genauer ansiehst, wird schnell klar, wie allgegenwärtig das Problem ist.

Der Volksfeind Rückenschmerz

Rückenschmerzen sind der absolute Klassiker und ein perfektes Beispiel für ein gestörtes Gleichgewicht. In den allermeisten Fällen ist die Ursache nicht etwa ein kaputter Wirbel, sondern die Muskulatur, die ihn umgibt. Stell dir deine Rumpfmuskulatur – also Bauch- und Rückenmuskeln – einfach wie die Abspannseile eines Zeltmastes vor. Sind die Seile auf einer Seite zu schwach oder auf der anderen zu stark gespannt, gerät der ganze Mast in Schieflage.

Genau das passiert mit deiner Wirbelsäule. Eine schwache Bauchmuskulatur und verkürzte Hüftbeuger, oft eine Folge von stundenlangem Sitzen, zwingen die untere Rückenmuskulatur in eine ständige Überlastung. Sie muss permanent gegenhalten, verspannt sich dadurch immer mehr und fängt an zu schmerzen. Das Problem liegt also nicht im Knochen, sondern im muskulären Ungleichgewicht.

Rückenschmerz ist oft nicht das eigentliche Problem, sondern nur das Symptom. Er ist der laute Hilferuf deines Körpers, der dir signalisiert: „Hey, hier stimmt was nicht im Zusammenspiel von Tragen und Bewegen!“

Wenn Gelenke verschleißen: die Arthrose

Ein weiteres, weitverbreitetes Problem ist die Arthrose, also der fortschreitende Verschleiß des Gelenkknorpels. Dieser Knorpel ist die glatte, schützende Schicht an den Enden unserer Knochen, die für butterweiche Bewegungen sorgt. Bei einer Arthrose wird diese Schutzschicht dünner, rauer und kann im schlimmsten Fall komplett abnutzen, sodass irgendwann Knochen auf Knochen reibt. Autsch.

Die Ursachen dafür sind vielfältig und reichen von genetischer Veranlagung über alte Verletzungen bis hin zu dauerhafter Über- oder Fehlbelastung. Fehlstellungen wie X- oder O-Beine können zum Beispiel den Druck im Kniegelenk ganz ungleichmäßig verteilen und den Verschleiß auf einer Seite massiv beschleunigen. Auch hier spielt das Team aus Skelett und Muskeln wieder die Hauptrolle.

- Eine starke Muskulatur kann ein Gelenk aktiv stabilisieren und entlasten, indem sie einen Großteil der Stöße einfach abfängt.

- Eine schwache Muskulatur hingegen lässt zu, dass die volle Wucht jeder Bewegung ungebremst auf den empfindlichen Knorpel trifft.

Die stillen Gefahren: Osteoporose und Sarkopenie

Während Rückenschmerz und Arthrose oft lautstark auf sich aufmerksam machen, gibt es auch stille Prozesse, die unser System von innen heraus untergraben. Einer davon ist die Osteoporose, besser bekannt als Knochenschwund. Sie macht die Knochen porös und brüchig. Hier gerät der ständige Umbauprozess aus dem Ruder, bei dem altes Knochenmaterial ab- und neues aufgebaut wird. Vor allem fehlende Belastung und hormonelle Veränderungen (etwa in der Menopause) heizen den Knochenabbau ordentlich an. In unserem Artikel über die Zusammensetzung von Knochen erklären wir die Hintergründe dieses dynamischen Prozesses genauer.

Gleichzeitig beschreibt die Sarkopenie den altersbedingten Verlust von Muskelmasse und -kraft. Weniger Muskeln bedeuten aber nicht nur weniger Power, sondern auch einen schlechteren Schutz für die Gelenke und ein deutlich höheres Sturzrisiko. Wenn dann brüchige Knochen (Osteoporose) auf eine schwache, instabile Muskulatur (Sarkopenie) treffen, ist die Gefahr für schwere Verletzungen wie einen Oberschenkelhalsbruch extrem hoch.

All diese Beispiele zeigen, wie unglaublich wichtig es ist, das Gleichgewicht zwischen Knochen und Muskeln aktiv zu pflegen. Bewegungsmangel, Fehlhaltungen und ein ungesunder Lebensstil sind die größten Feinde unseres Bewegungsapparats. Aber die gute Nachricht ist: Du hast es zu einem großen Teil selbst in der Hand, dein System durch gezieltes Training und einen bewussten Alltag stark und widerstandsfähig zu halten.

Absolut, hier ist der überarbeitete Abschnitt, der sich wie von einem erfahrenen Experten liest, im gewünschten Stil und Ton von Animus Medicus.

Fragen aus der Praxis: Dein Skelett und deine Muskeln im Alltag

Nachdem wir uns das beeindruckende Zusammenspiel von Knochen und Muskeln angesehen haben, tauchen im Alltag oft ganz konkrete Fragen auf. Das ist auch gut so! Denn je besser du deinen Körper verstehst, desto gezielter kannst du ihn unterstützen. Lass uns ein paar der häufigsten Mythen und Unsicherheiten aus dem Weg räumen.

Wie oft muss ich wirklich trainieren, um Knochen und Muskeln zu stärken?

Das ist die Gretchenfrage schlechthin. Viele denken, „mehr ist mehr“, aber das ist ein Trugschluss. Dein Körper ist kein Motor, der ununterbrochen laufen kann. Er ist ein lebendiges System, das auf Reize mit Anpassung reagiert – und diese Anpassung findet in der Pause statt.

Stell dir vor, du gibst deinen Knochen und Muskeln mit dem Training eine Hausaufgabe. Die eigentliche Arbeit, das Stärkerwerden, erledigen sie aber erst danach in der Regenerationsphase.

Als eine gute Faustregel für gesunde Erwachsene hat sich bewährt:

- Moderates Ausdauertraining: Plane mindestens 150 Minuten pro Woche ein. Das kann alles sein, von zügigem Spazierengehen über Radfahren bis hin zum Schwimmen.

- Intensives Ausdauertraining: Wenn du es knackiger magst, reichen auch 75 Minuten pro Woche. Denk an Joggen, Sprints oder intensive HIIT-Einheiten.

- Gezieltes Krafttraining: Mindestens zweimal pro Woche solltest du deinen großen Muskelgruppen (Beine, Rumpf, Rücken, Brust, Schultern und Arme) gezielt etwas zu tun geben.

Der Schlüssel liegt im Mix. Ausdauersport ist super für dein Herz-Kreislauf-System, während Krafttraining die gezielten Signale sendet, die deine Knochen zum Umbau und deine Muskeln zum Wachsen anregen.

Qualität schlägt immer Quantität. Zwei fokussierte, sauber ausgeführte Krafttrainingseinheiten pro Woche bringen dich weiter als fünf halbherzige Versuche. Gib deinem Körper die nötige Ruhe, um die Früchte deiner Arbeit zu ernten.

Welche Rolle spielt die Ernährung – ist sie wirklich so wichtig?

Sie ist nicht nur wichtig, sie ist die absolute Grundlage. Du kannst trainieren wie ein Weltmeister, aber ohne die richtigen Baustoffe wird dein Körper keine starken Knochen oder kräftigen Muskeln aufbauen können. Es ist, als würdest du eine Kathedrale bauen wollen, aber nur Sand und Wasser zur Verfügung haben.

Dein Körper braucht drei wesentliche Bausteine, um dein Muskel-Skelett-System instand zu halten und zu stärken:

- Proteine (Eiweiß): Das ist das Baumaterial für deine Muskeln. Nach dem Training braucht dein Körper Proteine, um die winzigen Risse in den Muskelfasern zu reparieren und sie dicker und stärker wieder aufzubauen. Greif zu magerem Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten, aber auch zu Hülsenfrüchten und Nüssen.

- Kalzium: Der Hauptbestandteil deiner Knochen. Über 99 % des Kalziums in deinem Körper stecken im Skelett und geben ihm seine Härte und Stabilität. Du findest es reichlich in Milchprodukten, grünem Gemüse wie Grünkohl oder Brokkoli und kalziumreichem Mineralwasser.

- Vitamin D: Dieses Vitamin ist der Türsteher für das Kalzium. Ohne Vitamin D kann dein Körper das Kalzium aus der Nahrung kaum aufnehmen und in die Knochen einlagern. Unser Körper produziert es hauptsächlich durch Sonnenlicht auf der Haut, aber auch fetter Fisch und einige angereicherte Lebensmittel können helfen.

Eine ausgewogene Ernährung ist also kein nettes Extra, sondern das Fundament, auf dem alles andere aufbaut.

Können sich Muskeln in Fett umwandeln (und umgekehrt)?

Dieser Mythos hält sich hartnäckiger als Kaugummi am Schuh. Die Antwort ist ein klares und unmissverständliches Nein. Muskelgewebe und Fettgewebe sind zwei völlig unterschiedliche Zellarten mit komplett anderen Aufgaben. Biologisch ist eine Umwandlung des einen ins andere so unmöglich, als würde sich ein Baum in einen Stein verwandeln.

Was passiert also wirklich, wenn man mit dem Training aufhört? Ganz einfach: Die Muskeln werden weniger beansprucht und der Körper, immer auf Effizienz bedacht, beginnt, die kostspielige, energieverbrauchende Muskelmasse langsam abzubauen. Wenn du dann noch genauso isst wie vorher, dein Energiebedarf aber gesunken ist, speichert der Körper die überschüssige Energie. Und zwar als Fett.

Das Ergebnis ist eine veränderte Körperzusammensetzung: Weniger Muskeln, mehr Fett. Es sieht vielleicht so aus, als hätte sich etwas umgewandelt, aber in Wahrheit hat nur ein Austausch stattgefunden.

Warum ist „Schmerz“ nicht gleich „Schmerz“ beim Training?

Ein ordentlicher Muskelkater nach einer neuen oder besonders harten Trainingseinheit? Völlig normal. Er ist das Zeichen, dass du deine Muskeln gefordert hast. Die dabei entstehenden Mikroverletzungen heilt der Körper und baut den Muskel als Reaktion darauf stärker wieder auf. Ein „guter“ Schmerz, sozusagen.

Aber Schmerz sollte immer auch als Warnsignal verstanden werden. Es ist entscheidend, den guten vom schlechten Schmerz zu unterscheiden:

| Guter Schmerz (Muskelkater) | Schlechter Schmerz (Warnsignal) |

|---|---|

| Beginnt verzögert (12–24h nach dem Training) | Tritt plötzlich auf, oft stechend |

| Fühlt sich eher diffus und großflächig an | Ist meist scharf und klar lokalisierbar |

| Klingt nach ein paar Tagen von allein ab | Hält an, wird schlimmer oder schränkt dich ein |

| Betrifft die trainierte Muskelgruppe | Strahlt vielleicht in andere Bereiche aus |

Ein plötzlicher, stechender Schmerz, besonders in Gelenknähe, ist eine rote Flagge. Er kann auf eine Überlastung, eine Zerrung oder eine falsche Ausführung hindeuten. Hör auf deinen Körper, ignoriere solche Signale nicht! Gönn dir eine Pause und scheu dich nicht, einen Arzt oder Physiotherapeuten um Rat zu fragen.

Wie wichtig ein gesunder Bewegungsapparat ist, zeigen auch die Zahlen: In Deutschland sind Muskel-Skelett-Erkrankungen für 18,5 Prozent aller Krankheitsausfälle verantwortlich und damit eine der Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit. Im Schnitt fehlen Betroffene dadurch 17 Tage am Arbeitsplatz. Die Statistiken zu den Hauptursachen von Krankheitstagen verdeutlichen die enorme gesellschaftliche und wirtschaftliche Dimension. Ein fittes Skelett mit Muskeln ist also weit mehr als nur eine persönliche Angelegenheit.

Möchtest du die Schönheit und Komplexität des menschlichen Körpers jeden Tag neu entdecken? Bei Animus Medicus verwandeln wir wissenschaftliche Genauigkeit in ästhetische Kunst. Entdecke unsere einzigartigen Anatomie-Poster und Accessoires, die dein Wissen und deine Leidenschaft für Medizin und Kunst verbinden. Besuche jetzt unseren Shop und finde dein neues Lieblingsstück.