Muskulatur Schulter Nacken verstehen und stärken

Deine Schulter- und Nackenmuskulatur ist ein unglaublich komplexes System, das jeden Tag echte Schwerstarbeit leistet. Es stemmt das Gewicht deines Kopfes und sorgt dafür, dass du deine Arme frei bewegen kannst. Vom mächtigen Trapezmuskel über den prägnanten Deltamuskel bis hin zu den feinen Stabilisatoren der Rotatorenmanschette – dieses Zusammenspiel ist für jede noch so kleine Bewegung entscheidend. Ein gutes Verständnis dieser Muskelgruppen ist der erste und wichtigste Schritt, um lästigen Verspannungen vorzubeugen und Schmerzen endlich in den Griff zu bekommen.

Ein verständlicher Einblick in deine Schulter- und Nackenmuskulatur

Stell dir die Muskulatur deiner Schulter und deines Nackens am besten wie ein perfekt eingespieltes Orchester vor. Jeder einzelne Muskel, egal ob groß oder klein, spielt seine ganz eigene, unverzichtbare Rolle, um eine harmonische Symphonie der Bewegung zu erzeugen.

Ohne dieses feine Zusammenspiel wären selbst die einfachsten Handgriffe des Alltags undenkbar – das Heben der Kaffeetasse, der Schulterblick im Auto oder das Tragen der Einkaufstasche. Es ist ein dynamisches Netzwerk, das Stabilität und Mobilität in einem empfindlichen, aber genialen Gleichgewicht hält.

Die Hauptakteure im Muskelorchester

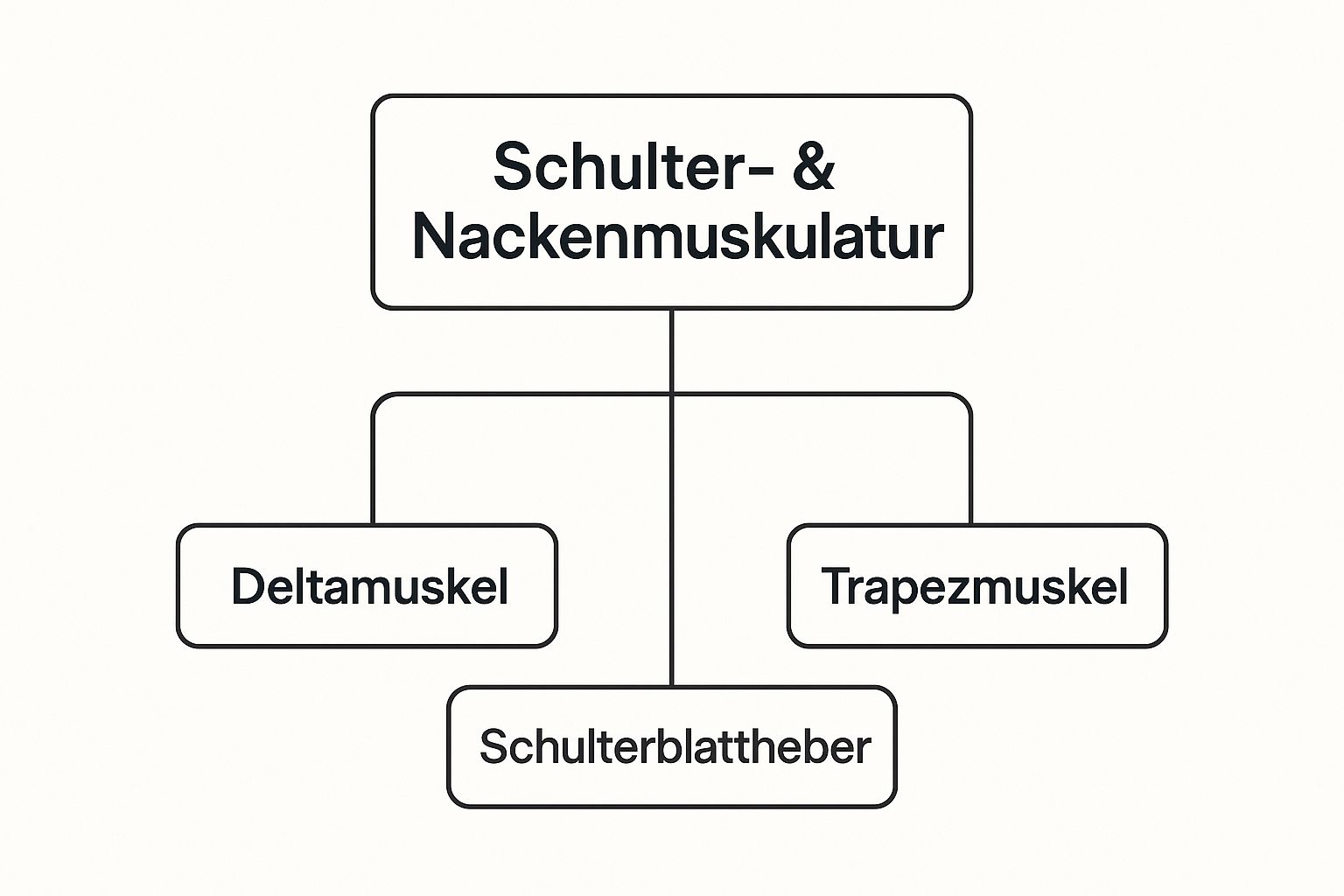

In diesem komplexen Gefüge gibt es ein paar Hauptdarsteller, die den Löwenanteil der Arbeit übernehmen. Dazu gehören vor allem der Trapezmuskel, der Deltamuskel und der Schulterblattheber. Jeder von ihnen hat ganz spezifische Aufgaben, die sich aber perfekt ergänzen.

- Der Trapezmuskel (Musculus trapezius): Dieser große, rautenförmige Muskel zieht sich vom Nacken bis zur Mitte deines Rückens. Er ist dafür zuständig, die Schultern zu heben und zu senken – denk einfach an ein klassisches Schulterzucken – und stabilisiert gleichzeitig deine Schulterblätter.

- Der Deltamuskel (Musculus deltoideus): Er gibt deiner Schulter ihre typische runde Form und ist der Hauptakteur, wenn es darum geht, den Arm seitlich anzuheben.

- Der Schulterblattheber (Musculus levator scapulae): Der Name verrät es schon: Dieser Muskel hebt das Schulterblatt an und hilft dabei, den Hals zur Seite zu neigen.

Unsere Infografik verdeutlicht diese Struktur und zeigt, wie die drei großen Muskeln die gesamte Schulter- und Nackenregion optisch und funktionell prägen.

Man erkennt sofort, dass diese Muskeln die oberflächlichste und damit funktionell wichtigste Schicht der Muskulatur im Schulter-Nacken-Bereich bilden.

Damit du einen schnellen Überblick bekommst, haben wir die wichtigsten Informationen in einer Tabelle zusammengefasst.

Überblick der wichtigsten Muskeln im Schulter-Nacken-Bereich

Eine Zusammenfassung der primären Muskeln, ihrer Lage und Hauptfunktionen für ein schnelles Verständnis.

| Muskel | Lage (vereinfacht) | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Trapezmuskel | Vom Nacken bis zur Mitte des Rückens | Heben, Senken und Drehen des Schulterblatts |

| Deltamuskel | Über dem Schultergelenk, bildet die Schulterkappe | Anheben des Arms in verschiedene Richtungen |

| Schulterblattheber | Seitlich am Nacken, vom Hals bis zum Schulterblatt | Anheben des Schulterblatts, Neigung des Halses |

| Rotatorenmanschette | Gruppe von 4 Muskeln, die das Schultergelenk umschließen | Stabilisierung des Schultergelenks, Innen- & Außenrotation |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick, wie die Hauptakteure verteilt sind und welche grundlegenden Aufgaben sie übernehmen.

Wenn das System aus dem Takt gerät

Leider ist dieses fein abgestimmte System auch anfällig für Störungen. Gerade die typischen Belastungen des modernen Alltags – langes Sitzen am Schreibtisch, einseitiges Heben oder häufige Überkopfarbeiten – können schnell zu schmerzhaften Dysbalancen führen. Und das ist ein weitverbreitetes Problem: Über 30 % der erwerbsfähigen Deutschen klagen regelmäßig über starke Muskelverspannungen, wobei der Nacken-Schulter-Arm-Bereich besonders oft betroffen ist. Diese Verspannungen können Schmerzen auslösen, die bis in die Arme oder den Kopf ausstrahlen. Mehr zu den Hintergründen, wie sie von Schmerztherapeuten eingeschätzt werden, kannst du auf aerztezeitung.de nachlesen.

Ein kleiner, verspannter Muskel kann die Funktion der gesamten Kette beeinträchtigen – ganz ähnlich wie ein verstimmtes Instrument, das die Harmonie des ganzen Orchesters stört.

Wir wollen dich hier nicht mit trockenen Lehrbuchdefinitionen langweilen. Unser Ziel ist es, dir ein Gefühl für deinen Körper zu vermitteln. Wenn du die Funktionen und das Zusammenspiel der Muskulatur deiner Schulter und deines Nackens wirklich verstehst, kannst du die Ursachen für deine Beschwerden viel besser nachvollziehen und gezielt etwas dagegen tun. In den folgenden Abschnitten tauchen wir noch tiefer in die einzelnen Muskelgruppen ein.

Warum die tiefen Nackenmuskeln dein wahres Fundament sind

Klar, die großen, oberflächlichen Muskeln wie der Trapezmuskel stehlen gerne die Show. Sie sind für die sichtbare, kraftvolle Arbeit zuständig. Doch die eigentliche Magie – und das Fundament deiner Halswirbelsäule – liegt tiefer verborgen, bei den oft übersehenen tiefen Nackenmuskeln.

Stell dir diese Muskeln weniger als plumpe Kraftpakete vor, sondern vielmehr als hochsensible Sensoren. Ihre Aufgabe ist die feine, millimetergenaue Justierung deines Kopfes. Sie arbeiten dabei Hand in Hand mit deinem Gleichgewichtssinn und registrieren jede noch so kleine Kopfbewegung, um sie sofort auszugleichen.

Das Fundament deines Kopfes

Am besten kann man sich ihre Rolle wie das Fundament eines Hauses vorstellen. Die großen Muskeln sind die Mauern und das Dach – sie geben dem Ganzen Form und Stabilität. Die tiefen Nackenmuskeln sind jedoch das unsichtbare, aber absolut entscheidende Fundament, auf dem alles andere aufbaut.

Wenn dieses Fundament zu bröckeln beginnt, gerät die gesamte Statik ins Wanken. Selbst die stärksten Mauern (deine oberflächlichen Muskeln) können nicht verhindern, dass ein instabiles Fundament zu Rissen und langfristigen Schäden führt. Im Körper äußert sich das dann als chronische Instabilität, wiederkehrende Schmerzen und hartnäckige Verspannungen in der gesamten Muskulatur von Schulter und Nacken.

Viele chronische Nackenprobleme wurzeln nicht in den großen, oft trainierten Muskeln, sondern in einer vernachlässigten, schwachen Tiefenmuskulatur. Sie ist der stille Held, der die Hauptlast der permanenten Stabilisierungsarbeit trägt.

Ein ganz entscheidender Teil dieses Fundaments sind die sogenannten subokzipitalen Muskeln. Diese kleine Gruppe aus vier Muskelpaaren sitzt direkt unter dem Schädelknochen und verbindet die ersten beiden Halswirbel mit dem Kopf. Ihre Hauptaufgabe ist weniger die grobe Bewegung, sondern vielmehr die propriozeptive Kontrolle – also die feine Wahrnehmung deiner Kopfposition im Raum.

Wie der moderne Alltag dein Fundament untergräbt

Leider wird genau dieses so wichtige Fundament durch unseren modernen Lebensstil systematisch geschwächt. Stundenlanges Starren auf den Bildschirm, der ständige Blick nach unten aufs Smartphone und eine generell nach vorne gebeugte Haltung sind pures Gift für diese feinen Muskelstrukturen.

Durch diese unnatürliche Dauerbelastung ermüden die tiefen Stabilisatoren und geben ihre Arbeit an die großen, oberflächlichen Muskeln ab. Das Problem? Die sind für diese filigrane Haltearbeit gar nicht gemacht. So entsteht ein Teufelskreis:

- Überlastung der Oberflächenmuskeln: Sie verhärten und verkrampfen, was zu den typischen Nackenschmerzen führt.

- Abschwächung der Tiefenmuskulatur: Sie wird immer fauler, verliert an Kraft und verlernt ihre stabilisierende Funktion.

- Chronische Instabilität: Die Halswirbelsäule verliert ihren Halt, was das Risiko für weitere Probleme massiv erhöht.

Dieses Problem ist allgegenwärtig: Fast 50 Prozent der Deutschen gaben in einer Umfrage an, im Vorjahr unter Nackenschmerzen gelitten zu haben, wobei Verspannungen als häufigste Ursache genannt wurden. Um dieses geschwächte Fundament gezielt aufzubauen, braucht es die richtigen Maßnahmen. Spezifische Übungen können helfen, die tiefen Nackenmuskeln wieder aufzuwecken. Eine super Anleitung dafür findest du in unserem Beitrag über 7 effektive Übungen gegen Verspannungen in der Schulter- und Nackenmuskulatur.

Sich um diese verborgenen Helfer zu kümmern, ist also kein optionales Extra, sondern eine absolute Notwendigkeit für einen gesunden und schmerzfreien Nacken. Denn nur wer sein Fundament stärkt, schafft die Basis für eine stabile und widerstandsfähige Halswirbelsäule.

Die Rotatorenmanschette: Der Schlüssel zu einer gesunden Schulter

Man könnte meinen, die großen Muskeln wie der Deltamuskel machen die ganze Arbeit, wenn wir unseren Arm heben. Aber die wahre Magie passiert im Verborgenen. Hier kommt die Rotatorenmanschette ins Spiel – das feinfühlige Steuerungssystem deines Schultergelenks. Ohne sie wäre jede Bewegung unpräzise, fast schon chaotisch und würde dem Gelenk auf Dauer schaden.

Stell dir dein Schultergelenk wie einen Golfball vor, der auf einem winzigen Tee balanciert. Der Ball ist dein Oberarmkopf (Caput humeri), das Tee die flache Gelenkpfanne (Glenoid). Damit dieser Ball bei jeder schnellen oder kraftvollen Bewegung sicher auf seinem Platz bleibt, braucht es ein eingespieltes Team aus vier "Bodyguards" – und genau das sind die Muskeln der Rotatorenmanschette.

Ihre wichtigste Aufgabe ist es, den Oberarmkopf bei jeder Bewegung aktiv in der Gelenkpfanne zu zentrieren. Sie sind die stillen Helden, die im Hintergrund dafür sorgen, dass die gesamte Muskulatur von Schulter und Nacken überhaupt erst reibungslos funktionieren kann.

Das Team der vier Stabilisatoren

Die Rotatorenmanschette besteht aus vier Muskeln, die sich wie eine schützende Manschette um den Oberarmkopf legen. Jeder hat seine eigene Spezialaufgabe, aber erst ihr perfektes Zusammenspiel schenkt uns die enorme Bewegungsfreiheit der Schulter und gleichzeitig die nötige Stabilität.

- M. supraspinatus (Obergrätenmuskel): Er sitzt direkt über der Schulterblattgräte und ist der Initiator der Armhebung zur Seite (Abduktion). Leider ist er auch der anfälligste und am häufigsten von Verletzungen und Verschleiß betroffene Muskel der Gruppe.

- M. infraspinatus (Untergrätenmuskel): Du findest ihn unterhalb der Schulterblattgräte. Er ist dein stärkster Außenrotator. Jedes Mal, wenn du deinen Arm nach außen drehst, zum Beispiel bei einer Wurfbewegung, leistet er Schwerstarbeit.

- M. teres minor (Kleiner Rundmuskel): Als kleiner Partner des Infraspinatus hilft er bei der Außenrotation und ist ein wichtiger Stabilisator, der den Oberarmkopf nach hinten sichert.

- M. subscapularis (Unterschulterblattmuskel): Er ist der einzige im Team, der an der Vorderseite des Schulterblatts liegt. Als kräftigster Innenrotator kommt er immer dann zum Einsatz, wenn du deinen Arm nach innen rotierst.

Dieses Teamwork ist absolut entscheidend. Ist auch nur einer dieser Muskeln geschwächt oder fällt aus, gerät das fein abgestimmte System sofort aus dem Gleichgewicht. Das Ergebnis ist oft eines der bekanntesten Schulterprobleme überhaupt.

Wenn es eng wird: Das Impingement-Syndrom

Ein klassisches Beispiel für eine gestörte Funktion der Rotatorenmanschette ist das Impingement-Syndrom, auch Engpass-Syndrom genannt. Dabei werden Weichteile, meist die Sehne des Supraspinatus, schmerzhaft unter dem Schulterdach (Akromion) eingeklemmt.

Stell es dir so vor: Normalerweise sorgt die Rotatorenmanschette dafür, dass der Oberarmkopf beim Anheben des Arms schön nach unten gleitet. Funktioniert das nicht mehr richtig, wandert der Kopf nach oben und quetscht die Sehne gegen das knöcherne Schulterdach. Das Resultat sind Reizungen, Entzündungen und oft quälende, chronische Schmerzen.

Die Ursachen sind vielfältig: muskuläre Ungleichgewichte, Überlastung durch ständige Überkopfarbeit oder auch knöcherne Veränderungen können dazu führen. Typisch sind Schmerzen beim seitlichen Anheben des Arms, besonders in einem Winkel zwischen 60 und 120 Grad – dem sogenannten „schmerzhaften Bogen“.

Solche Beschwerden sind nicht nur lästig, sie können unbehandelt zu ernsthaften Sehnenrissen und dauerhaften Gelenkschäden führen. Bei anhaltenden Schmerzen ist eine genaue Abklärung unerlässlich. Um akute Symptome zu lindern und das Gelenk zu entlasten, kann gezieltes Taping eine große Hilfe sein. Eine Profi-Anleitung, wie du deine Schulter tapen kannst, zeigen wir dir in unserem speziellen Guide.

Letztendlich ist die Gesundheit der Rotatorenmanschette nicht nur für Sportler entscheidend, sondern für jeden von uns. Sie ist der Schlüssel, der darüber bestimmt, ob unsere Schulter ein Leben lang stark und schmerzfrei bleibt. Eine gezielte Kräftigung dieser so wichtigen Muskelgruppe ist eine der besten Investitionen in die Gesundheit deiner gesamten Muskulatur von Schulter und Nacken.

Wie Ihr Alltag Nacken- und Schulterschmerzen verursacht

Kennen Sie das auch? Sie kommen nach einem langen Tag nach Hause und Ihre Schultern und Ihr Nacken fühlen sich an wie ein einziger, schmerzhafter Knoten. Diese Verspannungen sind selten Zufall. Meistens sind sie die direkte, fast schon logische Konsequenz unseres modernen Lebensstils.

Unsere Muskulatur im Schulter- und Nackenbereich ist ein echtes Meisterwerk der Anatomie. Sie ist aber für Bewegung gemacht – nicht dafür, stundenlang in derselben Position zu verharren. Genau hier liegt der Hund begraben: Die meisten unserer täglichen Aktivitäten zwingen uns in eine unnatürliche, starre Haltung.

Die biomechanische Last des Büro-Alltags

Der wohl bekannteste Übeltäter ist der berüchtigte „Büro-Nacken“. Das stundenlange Sitzen am Computer führt fast unweigerlich zu einer schlechten Körperhaltung. Die Schultern wandern nach vorne, der obere Rücken wird rund und der Kopf schiebt sich schleichend immer weiter Richtung Bildschirm.

Diese nach vorne geneigte Kopfhaltung hat dramatische biomechanische Folgen. Ein durchschnittlicher Kopf wiegt etwa vier bis sechs Kilogramm. In einer neutralen, aufrechten Position trägt Ihre Halswirbelsäule dieses Gewicht ohne Probleme.

Doch für jeden Zentimeter, den Ihr Kopf nach vorne wandert, steigt die Belastung für Ihre Nackenmuskulatur exponentiell. Bei einer Neigung von nur 15 Grad wirken bereits Kräfte von rund 12 Kilogramm auf die Wirbelsäule – das Doppelte des eigentlichen Kopfgewichts!

Diese Dauerbelastung zwingt die hintere Nackenmuskulatur in eine ununterbrochene Schwerstarbeit, nur um den Kopf gegen die Schwerkraft zu halten. Die Muskeln ermüden, verhärten sich und entwickeln schmerzhafte Triggerpunkte. Gleichzeitig verkürzt sich die vordere Halsmuskulatur, was das muskuläre Ungleichgewicht noch verstärkt und schnell in chronische Schmerzen münden kann.

Der Handy-Nacken als modernes Phänomen

Was der Büro-Nacken im Großen ist, ist der „Handy-Nacken“ im Kleinen – allerdings mit nicht weniger gravierenden Folgen. Der ständige Blick nach unten auf das Smartphone zwingt die Halswirbelsäule in eine extreme Beugung. Bei einer typischen Neigung von 60 Grad, wie sie beim Tippen üblich ist, lasten bis zu 27 Kilogramm auf Ihrer Nackenstruktur.

Das ist keine Kleinigkeit. Es ist, als würde Ihnen ein kleines Kind permanent im Nacken sitzen. Dieses Phänomen ist inzwischen so weit verbreitet, dass es zu einem echten Gesundheitsproblem wird. Immer mehr Menschen leiden unter Verspannungen, die direkt auf diese einseitigen Belastungen zurückgehen. Bis zu 45 % der deutschen Bevölkerung geben an, von Nackenschmerzen betroffen zu sein – oft ausgelöst durch die gebeugte Haltung am Computer oder Smartphone.

Stress: der unsichtbare Muskelspanner

Neben den rein mechanischen Belastungen spielt ein weiterer, oft unterschätzter Faktor eine riesige Rolle: psychischer Stress. Wenn wir unter Druck stehen, reagiert unser Körper mit einer unbewussten Anspannung – der klassischen „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion.

Diese Reaktion zeigt sich besonders gern in der Muskulatur von Schultern und Nacken. Wir ziehen unwillkürlich die Schultern hoch, fast so, als wollten wir unseren verletzlichen Hals schützen. Diese dauerhafte, unterschwellige Anspannung drosselt die Durchblutung der Muskeln, was wiederum Schmerzen und Verhärtungen nach sich zieht.

So entsteht ein wahrer Teufelskreis aus drei Komponenten:

- Mechanische Überlastung: durch eine schlechte Haltung bei der Arbeit oder am Handy.

- Psychische Anspannung: Stress führt zu unbewusster Muskelkontraktion.

- Schmerzverstärkung: Der Schmerz selbst führt zu Schonhaltungen und noch mehr Anspannung.

Dieser Kreislauf zeigt, warum es oft so verdammt schwierig ist, chronische Nacken- und Schulterschmerzen loszuwerden. Es reicht meist nicht, nur die Symptome zu behandeln. Wenn Sie eine langfristige Lösung suchen, müssen Sie die Ursachen in Ihrem Alltag erkennen und aktiv gegensteuern. Falls Sie nach sofort umsetzbaren Maßnahmen suchen, finden Sie wertvolle Anregungen in unserem Artikel über 8 schnelle Tipps bei Nackenverspannungen.

So deutest du die Signale deines Körpers richtig

Okay, die Anatomie haben wir geklärt. Jetzt wird’s praktisch. Denn Schmerz ist mehr als nur ein unangenehmes Gefühl – er ist die Sprache deines Körpers. Und diese Sprache zu verstehen, ist der erste Schritt zur Besserung.

Das Geniale und gleichzeitig Tückische an unserer Schulter- und Nackenmuskulatur ist ihre komplexe Vernetzung. Ein Problem an einer Stelle kann sich ganz woanders bemerkbar machen. Wer dieses Prinzip einmal verinnerlicht hat, kann seine Beschwerden viel besser einordnen und gezielter gegensteuern.

Typische Schmerzmuster – was dein Körper dir sagen will

Bestimmte Schmerzszenarien sind absolute Klassiker in der Praxis. Wenn du lernst, sie zu erkennen, bist du schon einen großen Schritt weiter.

Hier sind die häufigsten Muster, die dir vielleicht bekannt vorkommen:

- Wenn der Schmerz in den Arm ausstrahlt: Ein ziehendes Gefühl vom Nacken über die Schulter, manchmal bis in die Finger? Oft begleitet von Kribbeln oder Taubheit? Das schreit förmlich nach einer Zervikobrachialgie. Dahinter steckt meist ein Nerv, der auf seinem Weg aus der Halswirbelsäule von verspannten Muskeln oder anderen Strukturen in die Mangel genommen wird.

- Wenn der Kopfschmerz aus dem Nacken kommt: Dieser dumpfe, drückende Schmerz, der im Nacken beginnt und Richtung Hinterkopf, Schläfen oder sogar hinter die Augen kriecht, ist als zervikogener Kopfschmerz bekannt. Die Übeltäter sind fast immer hartnäckige Verspannungen der oberen Nackenmuskeln, allen voran die kleinen, aber mächtigen subokzipitalen Muskeln direkt unter dem Schädel.

- Der fiese Punkt zwischen den Schulterblättern: Kennst du diesen brennenden, stechenden Schmerz? Ein echtes Volksleiden. Meistens sind überlastete Rhomboiden und der mittlere Anteil des Trapezmuskels schuld – eine direkte Folge von stundenlangem Sitzen mit nach vorne gekrümmten Schultern.

Die verborgene Welt der Triggerpunkte

Um zu verstehen, warum Schmerz oft ausstrahlt, müssen wir über myofasziale Triggerpunkte sprechen. Stell sie dir wie winzige, verhärtete Knoten in einem angespannten Muskelbündel vor. Diese kleinen Biester sind nicht nur lokal empfindlich, sondern können Schmerzen in weit entfernte Körperregionen funken.

Ein Triggerpunkt ist wie ein Störenfried, der über das Nervensystem falsche Schmerzsignale an eine andere Adresse schickt. Der Schmerzort ist also oft nicht der Ursprungsort des Problems.

Ein Paradebeispiel ist der Trapezmuskel. Ein aktiver Triggerpunkt im oberen Teil kann einen Schmerz auslösen, der sich wie ein Fragezeichen seitlich am Kopf entlang bis zur Schläfe zieht. Du reibst dir die Schläfe, nimmst vielleicht eine Tablette, aber die wahre Ursache sitzt eine Etage tiefer in deiner Schulter.

Dieses Wissen ist Gold wert. Es hilft dir, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern das Problem an der Wurzel zu packen. Es ist auch ein klares Signal dafür, wann es an der Zeit ist, einen Arzt oder Physiotherapeuten aufzusuchen. Nackenschmerzen sind schließlich kein Kavaliersdelikt. Daten aus der Bundesgesundheitsstudie BURDEN 2020 zeigen, dass rund 45,7 % der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal pro Jahr damit zu kämpfen haben. Mehr Details zur Verbreitung von Rücken- und Nackenschmerzen in Deutschland findest du beim RKI.

Wenn du diese Muster kennst, bist du deinem Körper nicht mehr hilflos ausgeliefert. Du kannst seine Signale nicht nur spüren, sondern sie endlich auch verstehen.

Praxis-Tipps für Schulter und Nacken: Häufig gestellte Fragen

Die Theorie der Muskulatur in Schulter und Nacken ist das eine. Aber was, wenn es im Alltag ganz konkret zwickt und zwackt? Dann tauchen die wirklich wichtigen Fragen auf. Wir haben die häufigsten gesammelt und geben dir hier klare, direkt umsetzbare Antworten aus der Praxis.

Wärme oder Kälte bei Verspannungen – was hilft wirklich?

Das ist die Gretchenfrage bei Schmerzen: kühlen oder wärmen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach und hängt von der Ursache ab. Bei einer akuten Entzündung, die du oft an Schwellung und Rötung erkennst, ist Kälte dein Mittel der Wahl. Sie zieht die Blutgefäße zusammen und dämpft den Schmerz.

Bei den klassischen, hartnäckigen Muskelverspannungen ohne Entzündungszeichen ist Wärme jedoch dein bester Freund. Sie kurbelt die Durchblutung an, macht das verkrampfte Gewebe wieder weich und hilft, die Verhärtungen zu lösen.

Ein warmes Körnerkissen im Nacken, eine Wärmflasche auf der Schulter oder ein heißes Bad können hier wahre Wunder wirken. Sie geben deiner Muskulatur das Signal, endlich loszulassen.

Die beste Schlafposition für einen entspannten Nacken

Du wachst morgens öfter mit einem steifen Hals auf, als dir lieb ist? Dann wird es Zeit, deine Schlafposition mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Bauchlage ist dabei die denkbar schlechteste Option. Dein Kopf ist die ganze Nacht stark zur Seite verdreht, was die Nackenmuskeln in eine extreme und unnatürliche Position zwingt. Verspannungen sind da quasi vorprogrammiert.

Ideal ist die Rückenlage. Mit einem flachen Kissen, das die natürliche Kurve deiner Halswirbelsäule sanft stützt, kann die Muskulatur in Schulter und Nacken über Nacht komplett entspannen.

Die Seitenlage ist ebenfalls eine gute Alternative – allerdings nur, wenn dein Kissen den Abstand zwischen Kopf und Matratze perfekt ausfüllt. So verhinderst du, dass der Kopf seitlich abknickt und die Muskeln auf einer Seite überdehnt werden.

Dehnen oder kräftigen – was ist jetzt richtig?

Wenn der Nacken schmerzt, ist der erste Impuls meistens: dehnen. Das fühlt sich im ersten Moment auch gut an und kann Linderung verschaffen. Doch die nachhaltige Lösung liegt meist woanders, denn Dehnen allein löst das eigentliche Problem – oft eine muskuläre Dysbalance – nicht auf.

Viel wichtiger ist eine clevere Kombination aus beidem:

- Dehnen: Gezieltes Dehnen der Muskeln, die zur Verkürzung neigen (wie die Brust- und vordere Halsmuskulatur), schenkt dir sofort mehr Bewegungsfreiheit.

- Kräftigen: Langfristig entscheidend ist aber, die vernachlässigten, oft abgeschwächten Gegenspieler zu stärken. Dazu gehören vor allem die Muskeln zwischen den Schulterblättern und die tiefen Nackenbeuger.

Stell es dir wie das Spannen eines Zeltes vor: Wenn du nur an einer Seite ziehst (dehnst), kippt es zur anderen. Es wird instabil. Du musst auch die gegenüberliegenden Seile (Muskeln) festziehen (kräftigen), um ein stabiles, ausbalanciertes System zu schaffen. Genau diese Balance ist der Schlüssel zu einem dauerhaft schmerzfreien Nacken.

Die faszinierende Welt der Anatomie ist voller solcher spannender Zusammenhänge. Wir bei Animus Medicus haben es uns zur Aufgabe gemacht, dieses komplexe Wissen in ästhetischen Vintage-Illustrationen zum Leben zu erwecken. Entdecke unsere einzigartigen Anatomie-Poster und Accessoires und bring die Schönheit des menschlichen Körpers in dein Zuhause oder deine Praxis. Verschönere jetzt deine Wände mit medizinischer Kunst auf animus-medicus.de.