Die fünf Sinne des Menschen einfach erklärt

Die fünf Sinne – das sind die Kanäle, über die wir unsere Welt überhaupt erst begreifen: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Man kann sie sich als biologische Werkzeuge vorstellen, die unserem Gehirn einen unendlichen Strom an Informationen aus unserer Umwelt liefern. Aus diesem Chaos an Daten formt unser Verstand dann das, was wir als Realität kennen.

Das Orchester unserer Wahrnehmung

Stell dir deine fünf Sinne einmal wie ein perfekt eingespieltes Orchester vor. Jeder Sinn ist ein eigenes Instrument mit einer unverwechselbaren Melodie. Das Sehen ist die dominante erste Geige, das Gehör sorgt als Schlagzeug für den Rhythmus, der Tastsinn liefert den gefühlvollen Bass, während Geruch und Geschmack die feinen, subtilen Harmonien beisteuern. Jedes Instrument für sich ist schon beeindruckend, aber erst ihr Zusammenspiel ergibt die volle, reiche Symphonie, die wir als unser Leben wahrnehmen.

Unsere Sinne sind dabei alles andere als passive Empfänger. Sie sind die aktiven Architekten unserer Erfahrungen und prägen, wer wir sind. Sie beeinflussen nicht nur, wie wir die Welt um uns herum verstehen, sondern auch, wie wir uns in ihr fühlen und verhalten. Jeder einzelne Moment unseres Lebens ist das Ergebnis dieses ununterbrochenen sensorischen Konzerts.

Wie die Sinne unsere Realität formen

Das Zusammenspiel der Sinne ist für unser tägliches Leben absolut entscheidend. Nur durch ihre Zusammenarbeit können wir komplexe Aufgaben meistern, Gefahren erkennen oder soziale Bindungen aufbauen. Jeder Sinn liefert ein Puzzleteil, das unser Gehirn zu einem Gesamtbild zusammensetzt.

- Sehen (Visuelle Wahrnehmung): Unser wichtigstes Werkzeug, um uns zu orientieren und Muster zu erkennen.

- Hören (Auditive Wahrnehmung): Essentiell für die Kommunikation, als Warnsystem und natürlich für den Genuss von Musik.

- Riechen (Olfaktorische Wahrnehmung): Oft unbewusst, aber eng mit unseren tiefsten Emotionen und Erinnerungen verknüpft.

- Schmecken (Gustatorische Wahrnehmung): Hilft uns bei der Auswahl von Nahrung und warnt uns vor giftigen Substanzen.

- Tasten (Haptische Wahrnehmung): Unsere direkteste Verbindung zur physischen Welt, die uns Berührung, Druck und Temperatur spüren lässt.

Unsere Wahrnehmung ist keine passive Kopie der Realität. Sie ist eine aktive Konstruktion, die auf den Informationen unserer fünf Sinne beruht. Jeder Sinn liefert einen unersetzlichen Beitrag zu dem Bild, das wir uns von der Welt machen.

In den nächsten Abschnitten nehmen wir jedes dieser „Instrumente“ genauer unter die Lupe. Wir tauchen tief in die Anatomie und Funktionsweise jedes einzelnen Sinnes ein und entdecken, wie sie zusammenarbeiten, um unser Leben so reich und vielschichtig zu machen.

Das Sehen: Unser Fenster zur Welt

Von allen fünf Sinnen ist das Sehen ohne Frage der dominanteste. Es ist unser wichtigstes Werkzeug, um uns in der Welt zurechtzufinden, Gefahren zu erkennen und die Schönheit um uns herum zu bewundern. Man kann sich das Auge wie eine hochentwickelte, biologische Kamera vorstellen, die unermüdlich Bilder einfängt und an unser Gehirn weiterleitet.

Dieser Vorgang startet in dem Moment, in dem Lichtstrahlen von einem Objekt abprallen und auf unser Auge treffen. Die Pupille – quasi die Blende unserer inneren Kamera – steuert dabei, wie viel Licht hereinkommt. Im Dunkeln weitet sie sich, um das Maximum an Licht einzufangen, während sie sich bei Helligkeit zusammenzieht, um eine Überbelichtung zu verhindern.

Direkt danach bündelt die Linse das Licht und wirft ein gestochen scharfes, aber auf dem Kopf stehendes Bild auf die Netzhaut, die den hinteren Teil des Auges auskleidet.

Von der Netzhaut zum Gehirn

Die Netzhaut ist der eigentliche „Film“ in unserer Kamera. Sie ist übersät mit Millionen von lichtempfindlichen Zellen: den Stäbchen und den Zapfen.

- Stäbchen: Diese kleinen Helfer sind für das Sehen bei schwachem Licht zuständig und erkennen vor allem Hell-Dunkel-Kontraste. Wir besitzen beeindruckende 120 Millionen davon.

- Zapfen: Sie ermöglichen uns das Farbsehen, brauchen dafür aber deutlich mehr Licht. Von ihnen gibt es rund 6 Millionen, die sich hauptsächlich im Zentrum der Netzhaut tummeln.

Diese Zellen wandeln die Lichtreize in elektrische Signale um. Der Sehnerv leitet diese Impulse dann wie ein Highspeed-Datenkabel an den visuellen Kortex im Gehirn weiter. Erst dort passiert die eigentliche Magie: Die auf dem Kopf stehenden Bilder werden wieder richtigherum gedreht und zu der zusammenhängenden, dreidimensionalen Welt zusammengesetzt, die wir als unsere Realität wahrnehmen. Wenn du tiefer in die faszinierende Welt der Augen eintauchen möchtest, findest du hier eine detaillierte Auseinandersetzung über die Augen und ihre Anatomie.

Sehen ist weit mehr als nur ein passives Empfangen von Bildern. Es ist ein aktiver, kreativer Prozess, bei dem unser Gehirn aus Licht, Farben und Formen eine bedeutungsvolle Wirklichkeit erschafft.

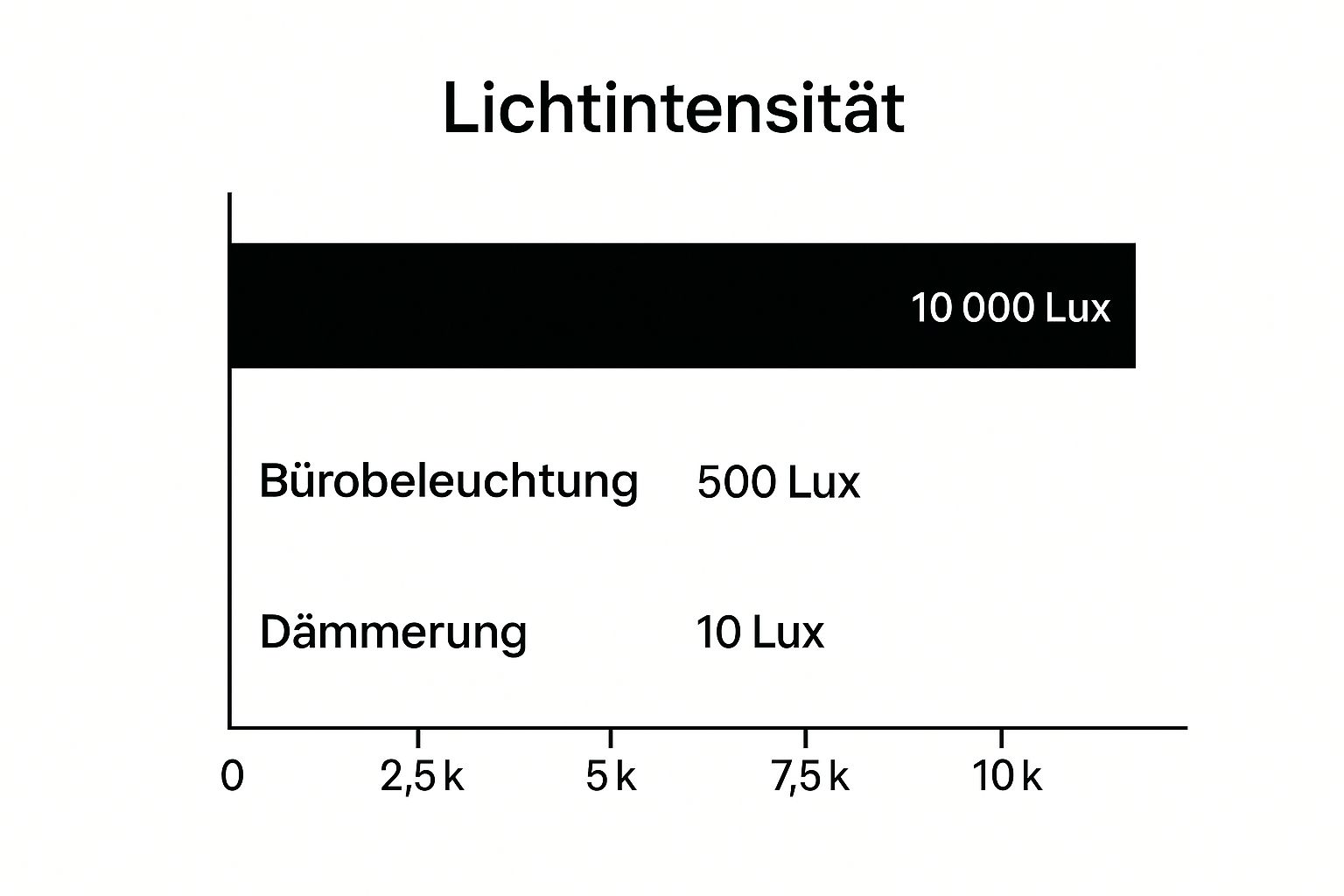

Diese Infografik macht deutlich, an welch unterschiedliche Lichtintensitäten sich unser Sehsinn anpassen muss.

Das Diagramm zeigt eindrucksvoll die enorme Anpassungsfähigkeit unseres visuellen Systems, das von strahlendem Tageslicht bis hin zur tiefsten Dämmerung präzise funktioniert.

Die Dominanz des Visuellen

Die herausragende Rolle des Sehens ist tief in unserer Kultur und Sprache verankert. Studien belegen, dass in alltäglichen deutschen Gesprächen Verben und Redewendungen, die sich auf das Sehen beziehen, weitaus häufiger vorkommen als jene für die anderen Sinne.

Umfragen bestätigen dieses Bild: Etwa 90 % der Deutschen empfinden ihren Sehsinn als den wichtigsten für ihren Alltag. Diese Dominanz macht das Sehen zu einem zentralen Thema in Kunst, Design und Kommunikation und unterstreicht seine enorme Bedeutung für unsere Wahrnehmung der fünf Sinne.

Die Welt jenseits des Sichtbaren: Wie wir hören und riechen

Unsere Augen mögen die Hauptrolle in unserer Wahrnehmung spielen, doch im Hintergrund agieren andere Sinne, die unser Leben auf eine viel subtilere, aber nicht minder tiefgreifende Weise formen. Sie wecken Emotionen, warnen uns vor Gefahren und bereichern jeden einzelnen Moment.

Zu diesen stillen Helden gehören unser Gehör und die eng miteinander verwobenen chemischen Sinne: das Riechen und Schmecken. Gemeinsam eröffnen sie uns eine faszinierende Welt, die weit über das hinausgeht, was wir sehen können.

Stell dir einen Spaziergang im Wald vor. Du hörst das Knistern von Laub unter deinen Füßen, das Zwitschern eines Vogels im Geäst und das sanfte Rauschen des Windes in den Blättern. Jedes dieser Geräusche entsteht durch Schallwellen – unsichtbare Vibrationen in der Luft, die unser Ohr einfängt und in eine verständliche Botschaft verwandelt.

Die erstaunliche Mechanik unseres Gehörs

Im Grunde ist unser Ohr ein hochpräzises biologisches Mikrofon, das mechanische Schwingungen in Nervenimpulse übersetzt. Alles beginnt im Außenohr, wo die Ohrmuschel wie ein Trichter Schallwellen sammelt und in den Gehörgang leitet. Am Ende dieses Kanals treffen die Wellen auf das Trommellfell und bringen es zum Schwingen.

Diese Vibrationen werden dann von den drei kleinsten Knochen unseres Körpers – Hammer, Amboss und Steigbügel – im Mittelohr aufgenommen und verstärkt. Der Steigbügel gibt die gebündelte Energie an die Hörschnecke (Cochlea) im Innenohr weiter, eine faszinierende, schneckenförmige und mit Flüssigkeit gefüllte Struktur.

Im Inneren der Cochlea sitzen Tausende von winzigen Haarzellen. Man kann sie sich als die eigentlichen Sensoren unseres Gehörs vorstellen. Sie sind es, die die mechanischen Schwingungen der Flüssigkeit in elektrische Signale umwandeln, welche der Hörnerv dann an unser Gehirn weiterleitet.

Erst in unserem Gehirn wird aus diesem Signal ein bewusster Eindruck. Es interpretiert die Frequenz der Signale als Tonhöhe und ihre Stärke als Lautstärke. So können wir nicht nur Geräusche wahrnehmen, sondern auch die komplexen Melodien der Musik und die feinen Nuancen der menschlichen Sprache entschlüsseln.

Die geheime Welt der chemischen Sinne

Während das Hören auf physikalischen Wellen beruht, sind das Riechen und Schmecken unsere „chemischen Detektive“. Sie reagieren auf Moleküle in der Luft und in unserer Nahrung und liefern uns so wertvolle Informationen über unsere Umgebung.

Der Geruchssinn, auch Olfaktion genannt, hat dabei eine ganz besondere Stellung, denn er ist unglaublich eng mit unseren Emotionen und Erinnerungen verknüpft. Wenn du etwas riechst, gelangen Duftmoleküle in deine Nase und docken an spezialisierte Rezeptoren im Riechepithel an. Von dort aus werden die Signale direkt an den Riechkolben im Gehirn gesendet, der eine direkte Verbindung zum limbischen System hat.

Diese direkte Verknüpfung erklärt, warum Gerüche so unglaublich starke Reaktionen hervorrufen können:

- Der Duft von frisch gebackenem Kuchen kann dich augenblicklich in die Küche deiner Kindheit zurückversetzen.

- Ein bestimmtes Parfüm kann eine fast vergessene Erinnerung an einen geliebten Menschen wachrufen.

- Der Geruch von Sommerregen auf heißem Asphalt weckt vielleicht ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer.

Der Geruchssinn ist somit der einzige unserer fünf Sinne, der quasi eine direkte Autobahn zu unserem Gedächtnis- und Emotionszentrum besitzt und den Umweg über den Thalamus, die zentrale Schaltstation im Gehirn, einfach umgeht.

Der Geschmackssinn, die Gustation, arbeitet dabei Hand in Hand mit dem Geruchssinn. Auf unserer Zunge sitzen Tausende von Geschmacksknospen, die fünf Grundgeschmäcker erkennen: süß, sauer, salzig, bitter und umami. Was wir aber als komplexen „Geschmack“ einer Speise empfinden, ist in Wahrheit eine brillante Kombination aus diesen Grundqualitäten und den Aromen, die wir gleichzeitig durch die Nase wahrnehmen.

Denk nur daran, wie fade alles schmeckt, wenn du eine Erkältung hast. Das liegt nicht daran, dass deine Zunge nicht mehr funktioniert, sondern daran, dass dein Gehirn die entscheidenden aromatischen Informationen vom Geruchssinn nicht bekommt. Riechen und Schmecken sind also ein unzertrennliches Team, das gemeinsam das reiche Erlebnis des Genusses erschafft.

Der Tastsinn als unsere direkte Verbindung zur Welt

Während Augen und Ohren die Welt aus der Ferne erfassen, ist es der Tastsinn, der eine unmittelbare, physische Brücke zu unserer Umgebung schlägt. Er ist der ursprünglichste und, was die Fläche angeht, der größte unserer fünf Sinne. Man kann sich unsere Haut wie ein riesiges, intelligentes Sensornetzwerk vorstellen, das den gesamten Körper umspannt und ununterbrochen Daten sammelt.

Anders als das Auge oder das Ohr hat der Tastsinn – auch Haptik genannt – kein zentrales Organ. Stattdessen sind Millionen spezialisierter Rezeptoren über unsere gesamte Haut verteilt. Jeder dieser winzigen Sensoren ist auf eine bestimmte Art von Reiz geeicht und meldet seine Beobachtungen ohne Umwege direkt an das Gehirn.

Ein komplexes Netzwerk an Sensoren

Dieses Netzwerk ist unglaublich vielfältig und sorgt dafür, dass wir die Welt in all ihren Facetten spüren können. Man kann sich das wie ein Team aus Spezialisten vorstellen, in dem jeder seine eigene Aufgabe hat:

- Mechanorezeptoren: Sie sind die Spezialisten für Druck und Berührung – von einer sanften Feder bis hin zu einem festen Händedruck.

- Thermorezeptoren: Diese Sensoren sind unsere inneren Thermometer. Sie sind es, die uns vor zu viel Hitze oder Kälte warnen.

- Nozizeptoren: Das sind unsere Schmerzmelder. Sie schlagen Alarm, wenn ein Reiz potenziell schädlich für uns sein könnte.

Die Dichte dieser Rezeptoren ist am Körper höchst unterschiedlich verteilt. In den Fingerspitzen und auf den Lippen sitzen sie extrem eng beieinander, was diese Bereiche besonders empfindlich macht. Hier können wir feinste Texturen unterscheiden und ertasten. Am Rücken hingegen sind sie viel weiter verstreut, weshalb die Wahrnehmung dort weniger detailliert ist. Wenn du tiefer in die erstaunliche Struktur unserer Haut eintauchen möchtest, schau dir unseren Beitrag über den Aufbau der Haut und passendes Unterrichtsmaterial an. Dort findest du eine detaillierte Erklärung.

Mehr als nur eine Berührung

Der Tastsinn ist fundamental für unsere Entwicklung und unser psychisches Wohlbefinden. Schon im Mutterleib ist er der allererste Sinn, der sich entwickelt. Nach der Geburt ist es dann die liebevolle Berührung, die entscheidend für den Aufbau einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind ist und nachweislich das Wachstum und die neuronale Entwicklung fördert.

Berührung ist eine universelle Sprache, die Trost, Sicherheit und Zuneigung vermittelt. Sie ist für unser emotionales Gleichgewicht genauso wichtig wie Nahrung für unseren Körper.

Ein Mangel an positiver Berührung kann deshalb schnell zu Stress und sozialer Isolation führen. Im Alltag liefert uns der Tastsinn ständig unbewusste, aber absolut lebenswichtige Informationen. Er sagt uns, ob der Boden unter unseren Füßen fest ist, warnt uns vor einer heißen Herdplatte und gibt uns das beruhigende Gefühl einer weichen Decke. Er ist unser ständiger Begleiter, der uns fest in der physischen Welt verankert und unser Gefühl von Sicherheit und Realität maßgeblich prägt.

Wie das Gehirn aus fünf Sinnen eine Realität schafft

Unsere Wahrnehmung ist alles andere als passiv. Das Gehirn nimmt nicht einfach nur Signale von den Sinnesorganen auf – es inszeniert vielmehr einen unglaublich dynamischen und kreativen Prozess. Dabei arbeitet keiner unserer fünf Sinne für sich allein; sie befinden sich in einem ständigen Austausch.

Stell dir vor, du genießt eine Tasse heißen Kaffee. Der reine Geschmack ist nur ein winziger Teil des Erlebnisses. Gleichzeitig nimmst du das kräftige Aroma wahr, siehst die dunkle Farbe und den aufsteigenden Dampf. Du spürst die Wärme der Tasse in deinen Händen und hörst vielleicht das leise Geräusch der Kaffeemaschine im Hintergrund. Erst das Zusammenspiel all dieser Eindrücke erschafft das komplexe und wohlige Gefühl einer Kaffeepause. Diesen faszinierenden Vorgang nennt man multisensorische Integration.

Die Kunst der Synchronisation im Gehirn

Das Gehirn ist der Meisterregisseur, der diese Flut an Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen zu einem stimmigen Bild unserer Realität zusammenfügt. In Sekundenbruchteilen entscheidet es, welche Informationen zusammengehören und welche nicht. Ein perfektes Beispiel aus dem Alltag ist das Überqueren einer Straße.

Deine Augen sehen ein Auto, das sich nähert, und dein Gehirn schätzt blitzschnell dessen Entfernung und Geschwindigkeit ein. Im selben Moment hörst du das Motorengeräusch und kannst die Richtung bestimmen. Diese beiden Informationsströme – der visuelle und der auditive – werden nahtlos miteinander verwoben, damit du eine sichere Entscheidung treffen kannst. Wie komplex der Aufbau des Gehirns und seine Funktionen einfach erklärt sind, zeigt, was für ein Wunderwerk unser Denkorgan ist.

Unsere Realität ist eine aktive Konstruktionsleistung des Gehirns. Es fügt die einzelnen Puzzleteile unserer Sinne zu einem kohärenten Ganzen zusammen und erschafft so erst unsere subjektive Wahrnehmung der Welt.

Wenn die Sinne die Grenzen überschreiten

Manchmal ist die Vernetzung der Sinne so ausgeprägt, dass es zu außergewöhnlichen Phänomenen kommt. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Synästhesie. Hierbei löst ein Reiz, der einen bestimmten Sinn anspricht, ganz automatisch auch eine Wahrnehmung in einem anderen, eigentlich unbeteiligten Sinn aus.

Einige Synästhetiker können beispielsweise:

- Farben hören: Bestimmte Töne oder Musikstücke rufen bei ihnen ganz konkrete Farbvorstellungen hervor.

- Wörter schmecken: Das Lesen oder Hören bestimmter Wörter löst einen echten Geschmackseindruck im Mund aus.

- Zahlen in Farbe sehen: Jede Ziffer ist für sie unwillkürlich mit einer spezifischen Farbe verknüpft.

Dieses faszinierende Phänomen ist keine Störung, sondern ein beeindruckender Beleg für die unglaubliche Plastizität und die individuellen Vernetzungsmuster unseres Gehirns. Es zeigt uns auf eindrucksvolle Weise, dass die strikte Trennung der fünf Sinne eine starke Vereinfachung ist. In Wahrheit erleben wir die Welt durch ein ständiges, nahtloses Zusammenspiel, das unsere Realität in jedem einzelnen Moment neu erschafft.

Wenn die Sinne beeinträchtigt sind

Normalerweise nehmen wir das perfekte Zusammenspiel unserer fünf Sinne als gegeben hin. Es läuft einfach im Hintergrund, ohne dass wir groß darüber nachdenken. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Instrument in diesem feinen Orchester der Wahrnehmung plötzlich ausfällt?

Sei es eine Seh- oder Hörschwäche – eine Sinnesbeeinträchtigung kann den Alltag von Grund auf verändern. Das geht weit über die rein körperliche Einschränkung hinaus und berührt die soziale Teilhabe, das emotionale Gleichgewicht und unser Gefühl von Sicherheit.

Allein in Deutschland berichten laut Erhebungen des Robert Koch-Instituts etwa 16 % der Erwachsenen von spürbaren Einschränkungen ihres Hörvermögens. Das ist eine beachtliche Zahl und zeigt, wie verbreitet dieses Thema ist.

Vom Sinnesverlust zur sensorischen Kompensation

Lässt ein Sinn nach, passiert im Gehirn oft etwas Erstaunliches: Es beginnt, die verbleibenden Sinne nachzuschärfen, um den Verlust auszugleichen. Diesen faszinierenden Prozess nennt man sensorische Kompensation.

Man kann sich das fast wie ein internes Umverteilungsprogramm vorstellen:

- Bei Sehverlust: Menschen, die ihr Augenlicht verlieren, entwickeln häufig ein unglaublich feines Gehör oder einen viel sensibleren Tastsinn. Sie können Geräusche exakter orten und feinste Unterschiede in Oberflächen mit den Fingerspitzen ertasten.

- Bei Hörverlust: Hier schärft sich oft die visuelle Aufmerksamkeit. Betroffene achten viel bewusster auf Lippenbewegungen, Mimik und Körpersprache, um die Lücken in der Kommunikation zu füllen.

- Bei Geruchsverlust (Anosmie): Fehlt der Geruchssinn, rücken Geschmack und die Textur von Speisen stärker in den Vordergrund und werden intensiver wahrgenommen.

Der Ausfall eines Sinnes ist also nicht nur ein Verlust. Er ist gleichzeitig eine Aufforderung an unser Gehirn, seine Ressourcen neu zu organisieren und andere Wahrnehmungskanäle zu stärken.

Es gibt übrigens auch Menschen, die von Natur aus Sinneseindrücke viel intensiver verarbeiten. Ein tieferes Verständnis dafür liefert das Konzept der Hochsensibilität. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie manche von uns die Welt besonders stark wahrnehmen, kann hier mehr über Hochsensibilität verstehen.

Glücklicherweise stehen uns heute unzählige Hilfsmittel und Therapien zur Seite, um Einschränkungen auszugleichen. Von digitalen Hörgeräten und Cochlea-Implantaten bis zu modernen Sehhilfen und speziellem Training für den Geruchssinn – die Technologie eröffnet uns immer neue Wege, um die Lebensqualität zu bewahren und zu verbessern.

So, am Ende unserer Reise durch die faszinierende Welt der Wahrnehmung schnappen wir uns noch ein paar der häufigsten Fragen, die immer wieder auftauchen. Hier gibt's die Antworten kurz und knackig, um die letzten Fragezeichen aus dem Weg zu räumen.

Haben wir wirklich nur fünf Sinne?

Die klassische Aufteilung in fünf Sinne ist eine schöne, alte Geschichte – aber eben auch nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit hat uns die Natur mit einer ganzen Reihe weiterer Sensoren ausgestattet, die für unser Überleben und unser Gefühl in der Welt absolut entscheidend sind.

Man könnte sagen, es sind die stillen Helden unserer Wahrnehmung:

- Der Gleichgewichtssinn (die vestibuläre Wahrnehmung): Tief im Innenohr verborgen, ist er unser innerer Kompass. Er verrät uns, wo oben und unten ist, und sorgt für unsere Balance. Ohne ihn würden wir bei jedem Schritt umkippen.

- Die Propriozeption (oder auch Tiefensensibilität): Dieser Sinn ist der Grund, warum du mit geschlossenen Augen deine Nasenspitze triffst. Er meldet dem Gehirn pausenlos, wo sich Arme, Beine und der Rest deines Körpers gerade im Raum befinden – eine Art körpereigenes GPS.

- Die Thermozeption (der Temperatursinn): Klar, Hitze und Kälte spüren wir auf der Haut, aber das ist mehr als nur Tasten. Dahinter steckt ein eigenes System mit spezialisierten Rezeptoren, das uns vor Verbrennungen oder Unterkühlung schützt.

Warum rufen Gerüche so starke Erinnerungen hervor?

Ah, der berühmte „Proust-Effekt“. Diese fast magische Verbindung liegt an der einzigartigen Architektur unseres Gehirns. Der Geruchssinn ist nämlich der einzige unserer Sinne, der eine direkte VIP-Leitung zum limbischen System hat.

Man muss sich das so vorstellen: Während Bilder und Töne erst durch verschiedene logische Filter und Kontrollinstanzen im Gehirn müssen, nehmen Gerüche eine Art Autobahn direkt in unser Emotions- und Erinnerungszentrum. Deswegen kann der Duft von Omas Apfelkuchen uns in Sekundenbruchteilen zurück in ihre Küche katapultieren – samt aller Gefühle, die damit verbunden sind.

Unsere Wahrnehmung ist kein starres, fest verdrahtetes System. Sie ist vielmehr ein dynamisches Zusammenspiel, das sich ein Leben lang anpasst, lernt und verändert, um uns sicher durch unsere Welt zu lotsen.

Können sich unsere Sinne im Leben verändern?

Und wie sie das können! Unsere Sinne sind alles andere als in Stein gemeißelt. Sie passen sich ständig an – durch das Alter, durch Erfahrungen, ja sogar durch gezieltes Training. Es ist ganz normal, dass im Alter die Seh- und Hörleistung etwas nachlässt und auch Gerüche und Geschmäcker nicht mehr ganz so intensiv wahrgenommen werden.

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig können wir unsere Sinne unglaublich schärfen. Ein Musiker trainiert sein Gehör, um feinste Tonnuancen zu unterscheiden, die andere gar nicht wahrnehmen. Ein Sommelier wiederum schult seinen Geruchs- und Geschmackssinn so lange, bis er die Herkunft eines Weins aus einem einzigen Schluck herausschmecken kann. Unsere Sinne sind also ein Leben lang formbar und lernfähig.

Möchtest du die Schönheit der menschlichen Anatomie jeden Tag neu entdecken? Bei Animus Medicus findest du einzigartige Anatomie-Poster im Vintage-Stil, die Wissenschaft und Kunst perfekt miteinander verbinden. Hol dir ein Stück Inspiration für deine Wände auf https://animus-medicus.de.