Bänder oberes Sprunggelenk verstehen und heilen

Stellen Sie sich die Bänder Ihres oberen Sprunggelenks einmal wie die cleveren, adaptiven Sicherheitsgurte Ihres Körpers vor. Egal ob beim Gehen, Springen oder einem schnellen Sprint – sie sind es, die das Gelenk zusammenhalten und vor dem gefürchteten „Umknicken“ bewahren. Sie sind so viel mehr als nur passive Verbindungsstücke; sie sind der Schlüssel für unsere Stabilität und Koordination.

Warum die Bänder im Sprunggelenk so entscheidend sind

Das obere Sprunggelenk ist ein echtes Meisterwerk der Biomechanik und muss täglich gewaltige Kräfte aushalten. Ohne seine Bänder wäre es aber nicht mehr als eine lose Ansammlung von Knochen. Diese zähen, faserigen Strukturen funktionieren wie dynamische Stabilisatoren, die das Schienbein (Tibia), Wadenbein (Fibula) und Sprungbein (Talus) sicher an Ort und Stelle halten.

Ihre primäre Aufgabe ist es, die Bewegung in die richtigen Bahnen zu lenken und extreme, potenziell schädliche Bewegungen abzufangen. Wenn Sie zum Beispiel auf unebenem Boden laufen oder beim Sport plötzlich die Richtung wechseln, spannen sich die Bänder am oberen Sprunggelenk blitzschnell an und sichern das Gelenk.

Die stillen Helden unserer Bewegung

Doch ihre Funktion geht weit über reines Festhalten hinaus. In den Bändern befinden sich unzählige kleine Nervenenden, die Ihrem Gehirn permanent Feedback über die Position und Lage Ihres Fußes im Raum geben. Diese Fähigkeit, die wir Propriozeption nennen, ist quasi Ihr persönliches, eingebautes Warnsystem.

Ohne die präzise Arbeit der Bänder wäre jede Bewegung ein Risiko. Sie sind nicht nur für die strukturelle Stabilität, sondern auch für die neuromuskuläre Kontrolle unerlässlich, die uns vor Stürzen und Verletzungen schützt.

Ihre enorme Bedeutung wird uns oft erst dann schmerzhaft bewusst, wenn es zu einer Verletzung kommt. Das klassische Umknicken ist dabei der häufigste Unfallmechanismus, der zu einer Überdehnung oder sogar einem Riss führen kann.

Eine häufige, aber ernstzunehmende Verletzung

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie anfällig diese Strukturen tatsächlich sind. Bänderverletzungen am oberen Sprunggelenk gehören zu den häufigsten muskuloskelettalen Verletzungen in Deutschland, gerade im sportlichen Umfeld. Etwa 50 % aller Fußverletzungen, die in deutschen Notaufnahmen landen, sind Bänderrisse oder -anrisse am Fuß oder oberen Sprunggelenk. Interessant ist auch, dass das mittlere Alter für solche Verletzungen unter 40 Jahren liegt, was ihre Relevanz für junge, aktive Menschen unterstreicht. Mehr Details zu diesen Studienergebnissen können Sie hier nachlesen.

Ein grundlegendes Verständnis für die Wichtigkeit dieser kleinen, aber mächtigen Strukturen ist der erste Schritt, um Verletzungen vorzubeugen und im Ernstfall richtig zu handeln.

Die Anatomie des Sprunggelenks einfach erklärt

Um zu verstehen, warum die Bänder am oberen Sprunggelenk so oft für Probleme sorgen, müssen wir uns erst einmal anschauen, wie dieses Gelenk überhaupt aufgebaut ist. Stell es dir wie ein eingespieltes Team aus drei Knochen vor, die perfekt zusammenarbeiten müssen.

Dieses knöcherne Trio besteht aus:

- Schienbein (Tibia): Der dicke, tragende Knochen an der Innenseite deines Unterschenkels.

- Wadenbein (Fibula): Der dünnere, äußere Partner des Schienbeins.

- Sprungbein (Talus): Ein würfelartiger Fußwurzelknochen, der genau zwischen den beiden Unterschenkelknochen sitzt.

Schien- und Wadenbein formen an ihrem unteren Ende eine Art Gabel, die das Sprungbein von oben und von den Seiten umfasst. Diese knöcherne Konstruktion – die sogenannte Malleolengabel – ist das Fundament für die Stabilität des gesamten Gelenks.

Was die Sprunggelenksgabel zusammenhält

Die Knochen allein würden bei der ersten Belastung auseinanderklaffen. Damit das nicht passiert, kommen die Bänder ins Spiel. Du kannst sie dir wie extrem reißfeste, aber flexible Spanngurte vorstellen, die alles an Ort und Stelle halten und die Bewegungen im Gelenk führen.

Dabei gibt es zwei Haupt-Bandapparate, die das Gelenk innen und außen sichern. Jeder von ihnen hat ganz eigene Aufgaben – und ist unterschiedlich anfällig für Verletzungen.

Die Bänder des oberen Sprunggelenks sind keine starren Seile, sondern ein dynamisches Sicherungssystem. Sie erlauben die notwendige Beweglichkeit für das Abrollen des Fußes, verhindern aber gleichzeitig gefährliche Kippbewegungen, die zu Verletzungen führen würden.

Die Bänder im Detail: Innen robust, außen anfällig

An der Innenseite des Knöchels sitzt ein breiter, fächerförmiger und unglaublich starker Bandkomplex: das Ligamentum deltoideum. Man nennt es auch Deltaband. Es ist ein echter Fels in der Brandung und reißt nur bei massiver Gewalteinwirkung. Seine Hauptaufgabe: Es verhindert, dass dein Fuß nach außen umknickt.

Ganz anders sieht es an der Außenseite aus. Hier liegt die wahre Schwachstelle des Sprunggelenks. Statt eines breiten Bandes sichern hier drei einzelne, schmalere Bänder das Gelenk. Sie sind es, die das klassische Umknicken nach innen verhindern sollen – die mit Abstand häufigste Sportverletzung.

Die drei Außenbänder sind:

- Vorderes Außenband (Ligamentum fibulotalare anterius)

- Mittleres Außenband (Ligamentum fibulocalcaneare)

- Hinteres Außenband (Ligamentum fibulotalare posterius)

Besonders das vordere Außenband ist fast immer der Leidtragende bei einem Umknicktrauma. Ein Riss aller drei Bänder auf einmal ist dagegen extrem selten. Mehr über die knöchernen Grundlagen kannst du übrigens in unserem Artikel über Tibia und Fibula nachlesen.

Die wichtigsten Bänder des oberen Sprunggelenks im Überblick

Diese Tabelle fasst die zentralen Bandstrukturen, ihre anatomische Lage und ihre Hauptfunktion zur Stabilisierung des Gelenks zusammen.

| Bandkomplex | Einzelne Bänder (Ligamenta) | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Außenbandapparat | Lig. fibulotalare anterius Lig. fibulocalcaneare Lig. fibulotalare posterius |

Verhinderung des Umknickens nach innen (Supinationstrauma) |

| Innenbandapparat | Lig. deltoideum (Deltaband) | Verhinderung des Umknickens nach außen (Eversionstrauma) |

Dieses geniale Zusammenspiel aus Knochen und Bändern gibt uns die nötige Stabilität, um unser gesamtes Körpergewicht zu tragen, und gleichzeitig die Flexibilität für einen sauberen, flüssigen Gang. Genau dieses Wissen hilft uns zu verstehen, was bei einer Verletzung schiefläuft und wie wir sie am besten behandeln können.

So arbeiten Ihre Sprunggelenksbänder wirklich

Wer an die Bänder im Sprunggelenk denkt, hat meist ein Bild von einfachen „Gummibändern“ im Kopf, die irgendwie die Knochen zusammenhalten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit sind sie Teil eines unglaublich cleveren sensorischen Systems, das pausenlos mit unserem Gehirn auf Sendung ist.

Man kann es sich ein bisschen wie ein modernes Alarmsystem vorstellen. Das sichert auch nicht nur stumm die Türen, sondern meldet jede noch so kleine Bewegung an die Zentrale. Genau das tun unsere Bänder auch. Sie sind gespickt mit unzähligen winzigen Nervenrezeptoren – sogenannten Mechanorezeptoren –, die dem Gehirn permanent melden, in welcher Position sich das Gelenk befindet und wie stark es gerade gespannt ist.

Diese faszinierende Fähigkeit, die Position unseres Körpers im Raum zu spüren, nennen wir Propriozeption. Viele bezeichnen sie auch als unseren „sechsten Sinn“.

Ihr Gelenk hat einen sechsten Sinn

Stellen Sie sich vor, Sie laufen über unebenes Kopfsteinpflaster. Bei jedem Schritt ändert sich der Untergrund. Trotzdem denken Sie nicht bewusst darüber nach, wie Sie den Fuß aufsetzen müssen, um nicht umzuknicken. Dass das meistens gut geht, verdanken wir genau dieser Propriozeption.

Ihre Bänder am oberen Sprunggelenk registrieren die allerkleinsten Kippbewegungen und schlagen sofort Alarm. Das Signal rast zum Rückenmark und Gehirn. Noch bevor Sie die Gefahr überhaupt bewusst wahrnehmen, hat Ihr Gehirn schon eine reflexartige Gegenreaktion ausgelöst: Die Muskeln an der Außenseite des Unterschenkels spannen sich an und ziehen das Gelenk wieder in eine sichere Position.

Dieser ganze Schutzmechanismus läuft in Millisekunden ab:

- Sensorische Wahrnehmung: Die Bänder spüren eine plötzliche, unkontrollierte Dehnung (z. B. beim Umknicken).

- Signalübertragung: Ihre Nervenfasern leiten das Alarmsignal sofort an das zentrale Nervensystem weiter.

- Muskuläre Reaktion: Das Gehirn befiehlt den stabilisierenden Muskeln, sich blitzschnell zusammenzuziehen und die Katastrophe abzuwenden.

Propriozeption ist das intelligente Zusammenspiel von Bändern, Nerven und Muskeln. Ein unbewusster Schutzmechanismus, der Ihr Sprunggelenk bei jeder Bewegung vor Verletzungen bewahrt und Ihre gesamte Körperkoordination steuert.

Warum das für Sie wichtig ist

Dieses sensible Feedbacksystem ist nicht nur beim Gehen entscheidend. Es bildet die Grundlage für jede noch so komplexe Bewegung – vom einfachen Balancieren auf einem Bein bis hin zu abrupten Richtungswechseln beim Sport. Gut funktionierende Bänder sind also keine passiven Haltegurte, sondern aktive Mitspieler in Ihrer Bewegungssteuerung.

Nach einer Verletzung, zum Beispiel einer Bänderdehnung, ist dieser „sechste Sinn“ oft massiv gestört. Selbst wenn das Band anatomisch längst wieder verheilt ist, kann die Signalübertragung zum Gehirn nachhaltig beeinträchtigt sein.

Das ist der Grund, warum sich viele Menschen nach einer Sprunggelenksverletzung unsicher fühlen oder immer wieder umknicken. Ein gezieltes Training, das genau diese propriozeptive Fähigkeit wieder schult – beispielsweise durch Gleichgewichtsübungen –, ist deshalb einer der wichtigsten Bausteine in der Rehabilitation.

Von der Bänderdehnung bis zum kompletten Riss: Die häufigsten Verletzungen

Ein unachtsamer Schritt auf unebenem Waldboden, eine unglückliche Landung nach dem Sprungwurf beim Basketball oder einfach nur das blöde Stolpern an der Bordsteinkante – und schon ist es passiert. Das Sprunggelenk knickt weg und ein stechender, fieser Schmerz schießt durch den Knöchel.

Kein Wunder, dass Verletzungen der Bänder am oberen Sprunggelenk zu den absoluten Klassikern in der orthopädischen Notaufnahme gehören. Allein im Sportbereich machen sie sage und schreibe 20 % aller Verletzungen aus.

Meistens handelt es sich dabei um ein sogenanntes Supinationstrauma. Das ist der Fachbegriff für das, was wir alle als "Umknicken" kennen – der Fuß knickt über die Außenkante nach innen. Dabei werden die Außenbänder, die das Gelenk an der Seite stabilisieren, blitzartig über ihre Belastungsgrenze hinaus gedehnt. Je nachdem, wie viel Wucht dahintersteckt, kann das ganz unterschiedliche Folgen haben.

Von der Überdehnung zum Riss – die drei Schweregrade

Nicht jede Bänderverletzung bedeutet gleich einen kompletten Riss. Man muss hier genau unterscheiden.

Die leichteste Form ist die Bänderdehnung. Stell dir das Band wie ein Gummiband vor: Es wird kräftig auseinandergezogen, bis es spannt und wehtut, aber es reißt nicht. Die einzelnen Fasern werden zwar überstrapaziert, was Schmerzen und eine leichte Schwellung verursacht, aber die Stabilität des Gelenks bleibt im Großen und Ganzen erhalten.

Eine Stufe heftiger ist der Bänderanriss (auch Teilruptur). Hier hat das "Gummiband" schon nachgegeben – einige Faserbündel sind gerissen, während der Rest noch zusammenhält. Schmerzen und Schwellung sind hier schon deutlich stärker, oft kommt auch ein unschöner Bluterguss (Hämatom) dazu. Das Gelenk fühlt sich wackelig und instabil an.

Die schwerste Verletzung ist der Bänderriss (komplette Ruptur). Hier ist das Band vollständig durch. Das passiert oft mit einem hör- oder zumindest spürbaren "Plopp" oder "Knall". Die Konsequenzen sind massive Schmerzen, eine dicke Schwellung und ein großflächiger Bluterguss. Viel wichtiger aber: Das Gelenk verliert seine passive Führung, es ist instabil. An normales Gehen ist da nicht mehr zu denken.

Der Übergang von einer harmlosen Dehnung zu einem ernsthaften Riss ist fließend. Entscheidend ist einzig und allein die Kraft, die im Moment des Umknickens auf das Band einwirkt. Während eine leichte Dehnung meist von selbst gut verheilt, braucht ein kompletter Riss eine konsequente Behandlung, um eine chronische Instabilität und Folgeschäden zu vermeiden.

Die Symptome richtig deuten: Nur gedehnt oder schon gerissen?

Auch wenn die Anzeichen sich ähneln, gibt es ein paar wichtige Hinweise, die dir helfen können, den Schweregrad besser einzuschätzen.

- Der Schmerz: Ein stechender, starker Schmerz im ersten Moment ist normal. Bei einer Dehnung lässt dieser aber oft relativ schnell wieder nach. Bei einem Riss bleibt der Schmerz meist dumpf und anhaltend und wird bei jedem Belastungsversuch sofort wieder schlimmer.

- Die Schwellung: Eine leichte, moderate Schwellung spricht eher für eine Dehnung. Entwickelt sich aber innerhalb von Minuten eine pralle, dicke Schwellung – das berühmte "Ei" am Knöchel –, ist das ein klares Zeichen für einen Riss. Hier wurden auch Blutgefäße verletzt, was die schnelle Schwellung erklärt.

- Das Instabilitätsgefühl: Das ist vielleicht der wichtigste Hinweis. Fühlt sich dein Knöchel nur etwas "gereizt" an oder gibt er bei Belastung richtig nach? Das Gefühl des "Wegknickens" oder "Durchsackens" ist ein sehr starker Indikator für einen Bänderriss, weil die stabilisierende Funktion des Bandes fehlt.

Um die Verletzung noch besser einzuordnen, hilft die folgende Übersicht.

Vergleich der Bänderverletzungen: Symptome und Schweregrade

Ein direkter Vergleich der Symptome und Merkmale von Bänderdehnung, Bänderanriss und komplettem Bänderriss zur besseren Einordnung der eigenen Verletzung.

| Verletzungsart | Typische Symptome | Gelenkstabilität | Heilungsdauer (ca.) |

|---|---|---|---|

| Bänderdehnung | Mäßige Schmerzen, leichte Schwellung, kein oder nur kleiner Bluterguss | Weitgehend stabil | 1-2 Wochen |

| Bänderanriss | Starke Schmerzen, deutliche Schwellung, oft sichtbarer Bluterguss | Leicht instabil, "wackeliges" Gefühl | 3-6 Wochen |

| Bänderriss | Massive Schmerzen, schnelle & starke Schwellung, großer Bluterguss, oft hörbares Reißen | Deutlich instabil, Gefühl des "Wegknickens" | 6-12 Wochen oder länger |

Diese Tabelle dient als Orientierung, ersetzt aber natürlich keine ärztliche Diagnose. Sie zeigt jedoch gut, wie sich die Verletzungen in ihren Kernmerkmalen unterscheiden.

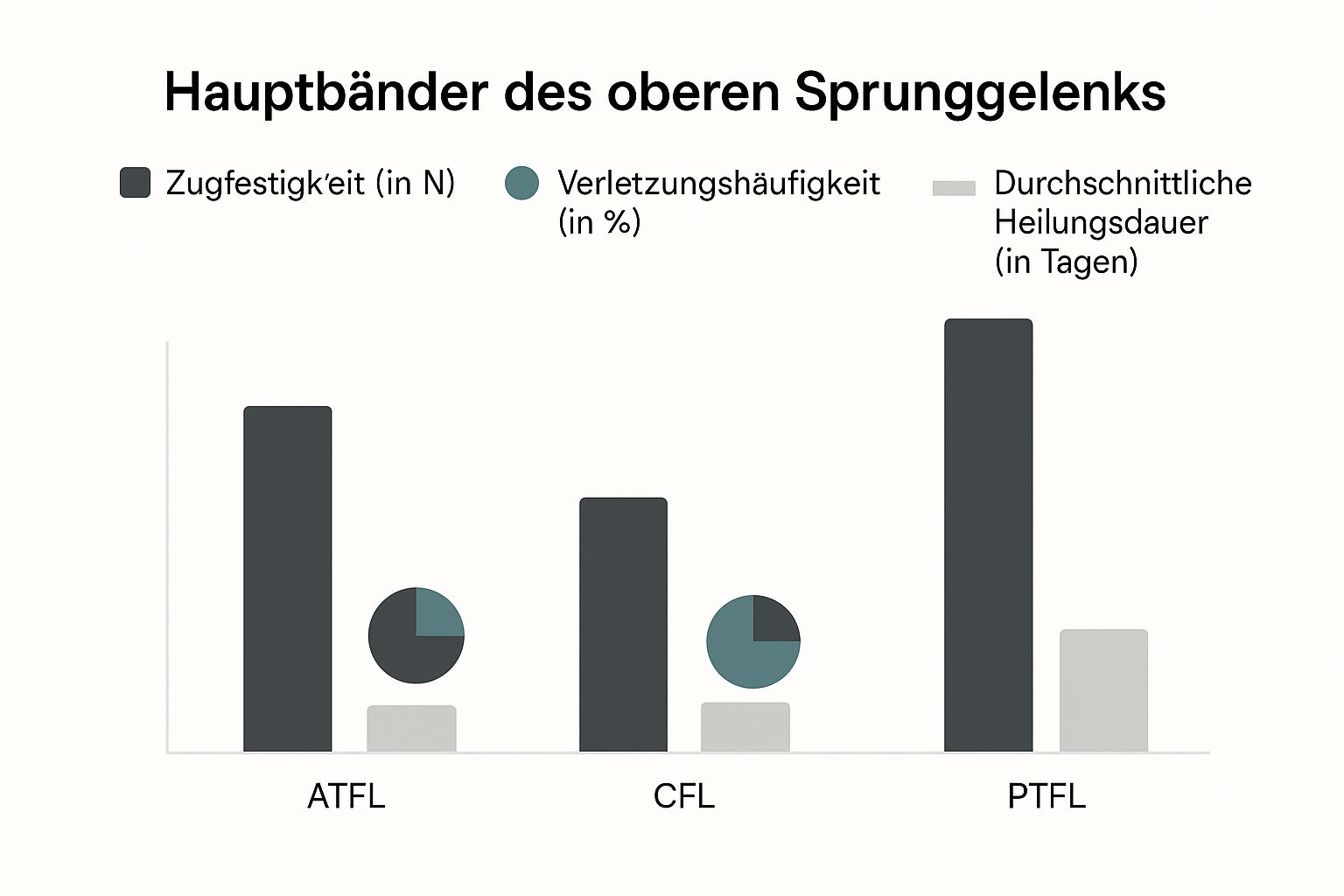

Die folgende Infografik zeigt dir, welche der drei Außenbänder am anfälligsten sind und warum das so ist.

Man sieht hier sehr schön, warum es fast immer das vordere Außenband (LFTA) erwischt – es hat schlicht die geringste Zugfestigkeit der drei Bänder und reißt deshalb am schnellsten. Wenn du generell mehr über die faszinierenden Unterschiede zwischen diesen passiven Strukturen lernen willst, schau doch mal in unseren Artikel zur Gegenüberstellung von Sehnen und Bändern rein.

Diagnose und Behandlung – Was wirklich hilft

Wer sich am Sprunggelenk verletzt, will vor allem eins: schnell wieder auf die Beine kommen. Der erste Schritt dorthin ist immer eine gründliche klinische Untersuchung. Ein erfahrener Arzt kann oft schon mit gezielten Handgriffen erkennen, wo das Problem liegt, indem er die Beweglichkeit prüft und nach Instabilitäten sucht.

Ein klassischer Test hierfür ist der sogenannte Schubladentest. Dabei bewegt der Arzt das Sprungbein vorsichtig nach vorne und wieder zurück. Ist das Spiel im Gelenk zu groß, ist das ein klares Indiz für eine Bänderverletzung.

Schubladentest und moderne Bildgebung

Um die Diagnose abzusichern und das genaue Ausmaß der Verletzung zu erkennen, kommen bildgebende Verfahren ins Spiel. Jede Methode hat dabei ihre eigene Stärke.

Ein Ultraschall gibt schnell Aufschluss über Weichteilverletzungen. Man kann damit Risse in den Bändern oder Flüssigkeitsansammlungen gut erkennen. Für den tiefen Einblick in Bänder, Sehnen und vor allem den Gelenkknorpel ist ein MRT Gold wert. Röntgenbilder hingegen sind wichtig, um knöcherne Verletzungen, also Brüche, sicher auszuschließen.

- Ultraschall: Ideal für den ersten Blick auf Weichteile und Schwellungen.

- MRT: Liefert detailreiche Bilder von Bändern, Knorpel und dem gesamten Gelenkumfeld.

- Röntgen: Unverzichtbar, um Frakturen auszuschließen.

Dieser Dreiklang aus manueller Untersuchung und moderner Technik zeichnet ein vollständiges Bild der Verletzung. Nur so kann man die richtige Therapie einleiten.

Erstversorgung nach der PECH-Regel

Direkt nach der Verletzung ist schnelles Handeln gefragt, um Schwellungen und Schmerzen in den Griff zu bekommen. Hier hat sich die PECH-Regel als einfache, aber extrem wirksame Methode bewährt.

Das Schema ist leicht zu merken und lässt sich sofort umsetzen:

- Pause: Das Gelenk sofort entlasten und nicht mehr belasten.

- Eis: Den betroffenen Bereich kühlen, aber nie länger als 15 Minuten am Stück.

- Compression: Ein Druckverband (Bandage oder Tape) stabilisiert und verhindert eine starke Schwellung.

- Hochlagern: Den Fuß über Herzhöhe lagern, damit die Flüssigkeit besser abfließen kann.

Wer sich in den ersten 48 Stunden konsequent an diese Regel hält, schafft die besten Voraussetzungen für eine zügige Heilung.

Funktionelle Therapie: Stabilität durch Orthesen

Nach der akuten Phase geht es darum, das Gelenk wieder fit zu machen. Hier kommen heute meist moderne Orthesen zum Einsatz, die die Bänder des oberen Sprunggelenks gezielt stabilisieren, aber gleichzeitig eine kontrollierte Bewegung zulassen.

Diese Orthesen wirken wie eine Art externe Führungsschiene. Sie schützen vor erneutem Umknicken, während man langsam wieder anfängt zu gehen oder leichte Übungen macht. Diese Kombination aus Schutz und dosierter Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg. In der Regel wird eine Orthese für 4 bis 6 Wochen getragen, begleitet von physiotherapeutischen Übungen zur Mobilisation und Kräftigung.

Eine gut sitzende Orthese gibt die nötige Sicherheit, um aktiv am Heilungsprozess mitzuwirken, ohne ständig Angst vor dem nächsten falschen Schritt zu haben.

Eine Operation ist zum Glück nur noch selten nötig. Die meisten Bänderrisse heilen konservativ, also ohne Eingriff, sehr gut aus. Nur bei sehr komplexen Verletzungen oder wenn das Gelenk chronisch instabil bleibt, wird eine Bandnaht in Betracht gezogen.

Tiefergehende Informationen zu diesen Themen findest du auch in unserem umfassenden Artikel Diagnostik und Therapie verstehen was Sie wissen müssen.

Wann doch operiert werden muss

In manchen Fällen kommt man um eine Operation nicht herum. Das ist typischerweise der Fall, wenn neben den Bändern auch Knochen betroffen sind oder das Gelenk einfach nicht mehr stabil wird.

Situationen, die oft eine OP erfordern:

- Begleitende Brüche, zum Beispiel an der Malleolengabel.

- Eine vollständige Ruptur aller drei Außenbänder.

- Chronische Instabilität, die trotz monatelanger konservativer Therapie nicht besser wird.

Dank minimalinvasiver Techniken sind die Eingriffe heute aber schonender und die Heilung verläuft schneller. Nach einer Operation folgt eine Phase der Ruhigstellung und dann eine schrittweise Mobilisierung. Die volle Sportfähigkeit ist oft nach 6 bis 8 Wochen wiederhergestellt.

Studien zeigen jedoch, dass eine Operation nur in wenigen Ausnahmefällen zu besseren Langzeitergebnissen führt als eine gut durchgeführte konservative Behandlung.

Ein typisches Fallbeispiel

Stellen wir uns einen jungen Fußballer vor: Er knickt im Spiel unglücklich um. Die Diagnose: eine Teilruptur des vorderen Außenbandes. Die Behandlung: eine moderne Orthese und gezieltes Training. Nach 6 Wochen stand er wieder schmerzfrei und stabil auf dem Platz.

Sein Fall zeigt perfekt, wie der moderne Standardaussieht: Eine Kombination aus passiver Stabilisierung durch eine Orthese und aktivem Training, insbesondere zur Verbesserung der Propriozeption (der Tiefenwahrnehmung des Gelenks). Digitale Tools wie Bewegungsanalysen können diesen Prozess heute noch individueller und effektiver gestalten.

Die häufigsten Fragen zu den Sprunggelenksbändern

Wer schon mal umgeknickt ist, kennt das Gefühl: Der Schmerz schießt ein und im Kopf rattert es sofort. Was ist passiert? Wie schlimm ist es? Und vor allem: Wie geht es jetzt weiter? Nach einer Verletzung am Sprunggelenk ist die Verunsicherung oft groß, deshalb sind klare und verlässliche Antworten Gold wert.

Genau die wollen wir dir hier geben. Wir haben die drängendsten Fragen gesammelt, die uns immer wieder begegnen, und sie ganz ohne kompliziertes Fachchinesisch beantwortet.

Wie lange dauert es, bis ein Bänderriss verheilt ist?

Das ist wohl die Frage aller Fragen. Die Antwort hängt natürlich stark davon ab, wie schwer es dich erwischt hat. Als grobe Richtlinie kannst du dich aber an diesen Zeitfenstern orientieren:

- Leichte Bänderdehnung: Das ist der Klassiker. Meistens ist der Spuk nach 1–2 Wochen schon wieder vorbei und du bist fit.

- Bänderanriss (Teilruptur): Hier braucht das Gewebe schon etwas mehr Zeit, um wieder zusammenzuwachsen. Plane hier mal 4–6 Wochen ein, bis das Band wieder belastbar ist.

- Vollständiger Bänderriss: Ein kompletter Riss ist die hartnäckigste Variante. Hier ist Geduld gefragt. Es kann gut 6–12 Wochen oder sogar länger dauern, bis du wieder voll sportfähig bist.

Was aber viel wichtiger ist als der Kalender: eine konsequente Nachbehandlung. Einfach nur abwarten und Tee trinken reicht nicht. Ohne gezieltes Training, um die Stabilität und Koordination wiederherzustellen, riskierst du eine chronische Instabilität – und das Gelenk wird zur tickenden Zeitbombe für die nächste Verletzung.

Muss ein Bänderriss am Sprunggelenk immer operiert werden?

Ganz klares Nein! Im Gegenteil, die Zeiten haben sich hier stark geändert. Heute wird die überwältigende Mehrheit der Bänderrisse am Sprunggelenk konservativ, also ohne OP, behandelt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass dieser Weg genauso gut, wenn nicht sogar besser funktioniert.

Der Goldstandard ist die funktionelle Behandlung. Dabei wird dein Gelenk für etwa sechs Wochen mit einer speziellen Schiene, einer sogenannten Orthese, ruhiggestellt. Das klingt erstmal lästig, aber die Orthese ist dein bester Freund: Sie schützt dich vor erneutem Umknicken, lässt aber genau die kontrollierten Bewegungen zu, die dein Band zur Heilung braucht.

Eine Operation kommt heute wirklich nur noch in Ausnahmefällen infrage. Das wäre zum Beispiel bei schweren Begleitverletzungen wie Knochenbrüchen der Fall, bei einer chronischen Instabilität, die auf kein anderes Training anspricht, oder manchmal auch bei Profisportlern, wo jeder Tag zählt.

Was kann ich tun, um mich vor zukünftigen Bänderverletzungen zu schützen?

Prävention ist das A und O. Die gute Nachricht ist: Du bist deinem Sprunggelenk nicht hilflos ausgeliefert. Mit dem richtigen Training kannst du das Risiko für weitere Verletzungen der Bänder am oberen Sprunggelenk massiv senken.

Das Zauberwort heißt propriozeptives Training. Klingt kompliziert, meint aber im Grunde nur Gleichgewichts- und Koordinationsübungen. Stell dich doch mal regelmäßig auf ein Wackelbrett, ein Balance-Pad oder einfach nur auf ein zusammengerolltes Handtuch.

Durch dieses Training schärfst du den „sechsten Sinn“ deines Gelenks. Dein Gehirn und die Muskeln lernen, auf winzige Wackler blitzschnell zu reagieren und das Gelenk aktiv zu sichern, noch bevor du überhaupt bewusst merkst, dass du umknickst. Pack dazu noch eine kräftige Unterschenkelmuskulatur, vernünftige Schuhe beim Sport und ein ordentliches Aufwärmprogramm, und deine Bänder werden es dir danken.

Du findest die Anatomie des menschlichen Körpers genauso faszinierend wie wir? Dann hol sie dir von der Lehrtafel direkt an deine Wand! Bei Animus Medicus findest du eine handverlesene Auswahl an hochwertigen Anatomie-Postern im einzigartigen Vintage-Stil, die Wissenschaft und Ästhetik perfekt vereinen. Schau dich doch mal in unseren Kollektionen um: https://animus-medicus.de.