Anatomie der Bauchorgane einfach erklärt

Die Anatomie der Bauchorgane ist eine faszinierende Reise ins Innere unseres Körpers. Wenn wir verstehen, wie der komplexe Aufbau, die Lage und die Funktionen der Organe in unserem Bauchraum zusammenspielen, lernen wir, die Signale unseres Körpers besser zu deuten. Es ist der Schlüssel, um lebenswichtige Prozesse wie Verdauung und Stoffwechsel wirklich nachzuvollziehen.

Eine Reise durch den Bauchraum

Stell dir deinen Bauchraum einmal nicht als leeren Hohlraum vor, sondern als eine pulsierende, perfekt organisierte Metropole. Jedes Organ hat hier seinen festen Platz und seine spezielle Aufgabe. Der Magen ist die zentrale Aufbereitungsanlage, die Leber das biochemische Kraftwerk der Stadt. Sie alle arbeiten rund um die Uhr, um das gesamte System am Laufen zu halten.

Ohne eine grundlegende Kenntnis dieser inneren Landkarte bleiben Signale wie ein Ziehen, ein Drücken oder Unwohlsein oft nur ein vages Rätsel. Genau deshalb nehmen wir dich mit auf eine Entdeckungstour. Wir wollen die komplexe Anatomie der Bauchorgane Schicht für Schicht entmystifizieren und sie greifbar machen. Hier geht es nicht darum, trockenes Lehrbuchwissen zu pauken, sondern eine intuitive Verbindung zu deinem eigenen Körper aufzubauen.

Was dich auf dieser Reise erwartet

Ganz gleich, ob du mitten im Medizinstudium steckst, im Gesundheitswesen arbeitest oder einfach nur neugierig bist – unser Ziel ist es, dir ein solides Fundament zu geben. Wir übersetzen komplexe Zusammenhänge in verständliche Bilder und zeigen dir, wie alles miteinander verwoben ist.

Stell dir vor, du spürst ein Ziehen im rechten Oberbauch und kannst es sofort mit der Lage deiner Leber oder Gallenblase in Verbindung bringen. Genau dieses praktische Wissen möchten wir dir an die Hand geben.

Um die Reise so übersichtlich und spannend wie möglich zu gestalten, haben wir den Weg klar abgesteckt. Du wirst lernen:

- Die Landkarte des Bauchraums: Wir erkunden die Aufteilung in die vier Quadranten und schauen uns die exakte Position jedes wichtigen Organs ganz genau an.

- Die zentralen Verdauungsorgane: Wir folgen dem Weg der Nahrung vom Magen über den Dünn- bis in den Dickdarm und beleuchten die Aufgaben jedes Abschnitts.

- Das biochemische Kraftwerk: Du entdeckst das geniale Zusammenspiel von Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse – den heimlichen Stars unseres Stoffwechsels.

- Die stillen Helfer im Hintergrund: Wir werfen einen Blick auf die unverzichtbaren Rollen von Nieren, Nebennieren und der oft unterschätzten Milz.

- Der Sprung in die Praxis: Wir schlagen die Brücke von der reinen Anatomie zur klinischen Relevanz und zeigen dir, warum dieses Wissen im Alltag entscheidend sein kann.

Komm mit, lass uns gemeinsam aufbrechen und die beeindruckende Architektur deines eigenen Körpers kennenlernen.

Die Landkarte des Bauchraums verstehen

Um die Anatomie der Bauchorgane wirklich zu begreifen, müssen wir erst einmal wissen, wo genau alles liegt. Stell dir den Bauchraum wie eine detaillierte Landkarte vor, auf der jedes Organ seinen festen Platz hat. Ohne diese grundlegende Orientierung fällt es schwer, die komplexen Abläufe und das Zusammenspiel der Organe nachzuvollziehen.

Ärzte verwenden ein simples, aber extrem wirkungsvolles System, um sich auf dieser Karte zurechtzufinden: die Einteilung in vier Quadranten. Man zieht dafür einfach eine gedachte senkrechte und eine waagerechte Linie durch den Bauchnabel. So entstehen vier Bereiche, die eine schnelle und präzise Ortung von Schmerzen oder anderen Auffälligkeiten erlauben.

- Rechter oberer Quadrant: Hier sitzen die Leber, die Gallenblase und ein Teil der Bauchspeicheldrüse. Schmerzen in dieser Ecke können also auf Gallensteine oder Leberprobleme hindeuten.

- Linker oberer Quadrant: In dieser Region finden wir den Magen, die Milz und den Hauptteil der Bauchspeicheldrüse.

- Rechter unterer Quadrant: Dieser Bereich ist die Heimat des Blinddarms und des aufsteigenden Teils des Dickdarms. Der klassische Blinddarmschmerz meldet sich oft genau hier.

- Linker unterer Quadrant: Hier liegt der absteigende Teil des Dickdarms.

Diese simple Aufteilung ist ein entscheidendes Werkzeug in der Diagnostik und hilft dabei, Symptome blitzschnell dem richtigen Organ zuzuordnen.

Die Position der Hauptakteure

Jedes Organ hat eine ganz bestimmte Lage, die perfekt auf seine Funktion und den Schutz durch benachbarte Strukturen abgestimmt ist. Die Leber, unser größtes Stoffwechselorgan, liegt zum Beispiel prominent und gut geschützt direkt unter dem rechten Rippenbogen. Der Magen hingegen befindet sich etwas zentraler im Oberbauch, unmittelbar unter dem Zwerchfell.

Die Nieren wiederum sind viel weiter hinten im Körper zu finden, fast schon am Rücken anliegend. Diese retroperitoneale Lage – also hinter dem Bauchfell – bietet ihnen einen zusätzlichen Schutz vor Verletzungen.

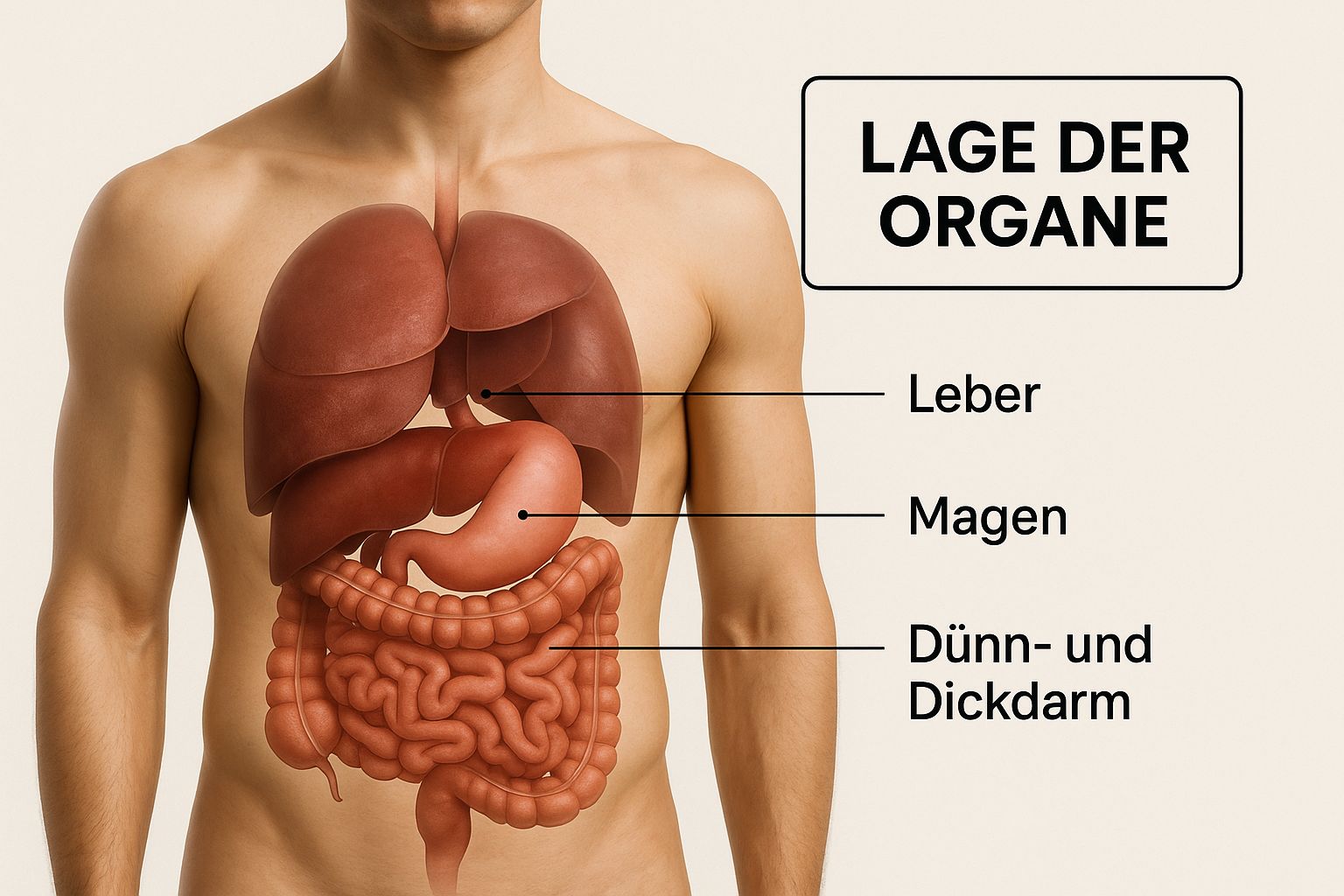

Die folgende Abbildung gibt dir einen guten Überblick, wo die Organe im Bauchraum genau liegen und wie sie zueinander positioniert sind.

Man sieht hier sehr schön die enge Nachbarschaft und die Überlappungen, die für ein reibungsloses Zusammenspiel der Organe absolut unerlässlich sind.

Diese räumliche Nähe ist nicht nur funktional, sondern auch klinisch von großer Bedeutung. So kann eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel auf benachbarte Strukturen wie den Zwölffingerdarm übergreifen. Für ein noch tieferes Verständnis der verschiedenen Schichten und des gesamten Aufbaus, schau dir gerne unseren weiterführenden Artikel zur Lage der inneren Organe an.

Vom Bauchfell umhüllt: Intraperitoneal und Retroperitoneal

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Anatomie der Bauchorgane ist ihre Beziehung zum Bauchfell, dem sogenannten Peritoneum. Das Bauchfell ist eine dünne Haut, die den Bauchraum von innen auskleidet und die meisten Organe wie eine Schutzhülle umgibt.

Organe, die vollständig vom Bauchfell umschlossen sind, nennt man intraperitoneal. Dazu gehören zum Beispiel Magen, Leber und Milz. Diese Lage verleiht ihnen eine gewisse Beweglichkeit im Bauchraum.

Im Gegensatz dazu gibt es Organe, die nur an ihrer Vorderseite vom Bauchfell bedeckt sind und fest mit der hinteren Bauchwand verwachsen sind. Diese bezeichnet man als retroperitoneal. Die Nieren und die Bauchspeicheldrüse sind klassische Beispiele dafür.

Um das Ganze noch klarer zu machen, hier eine kleine Übersichtstabelle.

Übersicht der Bauchorgane nach Lage im Ober- und Unterbauch

Diese Tabelle bietet eine klare Zuordnung der wichtigsten Bauchorgane zu den anatomischen Hauptregionen (Ober- und Unterbauch), um das räumliche Verständnis zu erleichtern.

| Region | Intraperitoneale Organe (von Bauchfell umgeben) | Retroperitoneale Organe (hinter dem Bauchfell) |

|---|---|---|

| Oberbauch | Magen, Leber, Gallenblase, Milz, Teile des Dünndarms (Duodenum, Pars superior) | Bauchspeicheldrüse (Pankreas), Teile des Dünndarms (Duodenum, Pars descendens & horizontalis), Nieren, Nebennieren |

| Unterbauch | Dünndarm (Jejunum, Ileum), Querkolon, Colon sigmoideum, Blinddarm (Caecum) mit Wurmfortsatz (Appendix) | Aufsteigendes Kolon (Colon ascendens), Absteigendes Kolon (Colon descendens), Enddarm (Rektum) |

Diese Unterscheidung ist besonders für chirurgische Eingriffe von enormer Bedeutung, da sie den bestmöglichen Zugangsweg zum jeweiligen Organ bestimmt. Ein retroperitoneales Organ erfordert eine andere Herangehensweise als ein frei bewegliches intraperitoneales Organ.

Die zentralen organe der verdauung

Nachdem wir uns einen Überblick über die Lage der Bauchorgane verschafft haben, tauchen wir jetzt tiefer ein – mitten ins Herzstück unseres Stoffwechsels. Hier, in den zentralen Verdauungsorganen, beginnt die eigentliche Magie: die Verwandlung von Nahrung in pure, lebenswichtige Energie. Man kann sich diese Organe wie ein perfekt eingespieltes Team in einer hoch spezialisierten Produktionskette vorstellen.

Stell dir den Weg deiner Nahrung wie eine Reise vor. Jede Station hat eine ganz eigene, unverzichtbare Aufgabe, um die Rohstoffe schrittweise zu zerlegen und die wertvollen Bestandteile herauszufiltern. Dieser Abschnitt der Anatomie der Bauchorgane nimmt dich mit auf genau diesen Weg – vom ersten groben Verarbeitungsschritt im Magen bis zur finalen Wasser-Rückgewinnung im Dickdarm.

Der Magen als kraftvoller Mischer

Die erste große Station nach der Speiseröhre ist der Magen (Gaster). Er ist ein J-förmiger, muskulöser Sack, der sich im linken Oberbauch eingenistet hat. Am besten stellt man ihn sich wie einen robusten Betonmischer vor. Seine Aufgabe ist es nämlich nicht nur, die ankommende Nahrung kurz zwischenzulagern, sondern sie auch kräftig durchzumischen und mit aggressiver Magensäure zu durchtränken.

Diese Säure erfüllt gleich zwei entscheidende Funktionen: Sie macht den meisten Bakterien und Keimen, die wir mit der Nahrung aufnehmen, den Garaus. Gleichzeitig startet sie die Aufspaltung von Proteinen. Die kraftvollen Muskelkontraktionen der Magenwand sorgen dann dafür, dass der Nahrungsbrei – ab jetzt Chymus genannt – optimal für den nächsten Schritt vorbereitet wird.

Spannend ist, dass die Innenseite des Magens mit einer dicken Schleimschicht ausgekleidet ist, damit er sich nicht selbst verdaut. Wird diese Schutzbarriere beschädigt, können schmerzhafte Magengeschwüre die unangenehme Folge sein.

Der Dünndarm als Nährstoff-Fabrik

Hat der Magen seine Vorarbeit geleistet, wird der Chymus in kleinen Portionen an den Dünndarm (Intestinum tenue) weitergegeben. Mit seiner beeindruckenden Länge von etwa drei bis fünf Metern ist er der längste Abschnitt des Verdauungstrakts und die eigentliche Zentrale der Nährstoffaufnahme.

Man kann sich den Dünndarm wie eine riesige, hocheffiziente Fabrikhalle vorstellen. Unzählige spezialisierte Arbeiter, die Enzyme, zerlegen hier die Nahrungsbestandteile in ihre kleinsten Bausteine. Dieser entscheidende Prozess findet hauptsächlich in den ersten beiden Abschnitten statt:

- Zwölffingerdarm (Duodenum): Direkt hinter dem Magen münden hier die Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und die Galle aus der Leber ein. Dieser Cocktail neutralisiert die Magensäure und startet die finale Zerlegung von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen.

- Leerdarm (Jejunum) und Krummdarm (Ileum): Diese längeren Abschnitte sind die Hauptorte, an denen die Nährstoffe ins Blut übergehen – ein Prozess, der als Resorption bekannt ist.

Um die Oberfläche für diese Aufnahme ins Unermessliche zu vergrößern, ist die Innenwand des Dünndarms alles andere als glatt. Sie ist in Falten gelegt und mit Millionen winziger, fingerförmiger Ausstülpungen, den sogenannten Zotten, besetzt. Würde man diese gesamte Oberfläche ausbreiten, käme man auf die Fläche eines Tennisplatzes. Eine enorme Kontaktfläche, die sicherstellt, dass kein wertvolles Molekül verloren geht.

Das Zusammenspiel der Verdauungsorgane

Kein Organ arbeitet für sich allein. Das komplexe Zusammenspiel von Magen, Dünn- und Dickdarm wird durch ein Netzwerk aus Bändern und Bindegewebsstrukturen, den sogenannten Bauchnetzen (Omenta), koordiniert und gestützt. Das sind keine passiven Haltebänder, sondern sie spielen eine aktive Rolle im System.

Ein Paradebeispiel dafür ist das kleine Netz (Omentum minus). Diese dünne Bindegewebsschicht verbindet Leber, Magen und den ersten Teil des Dünndarms (Duodenum) miteinander. Es dient als Leitstruktur für wichtige Blutgefäße sowie Nerven und sorgt dafür, dass die Organe an ihrem Platz bleiben, aber trotzdem eine gewisse Beweglichkeit behalten.

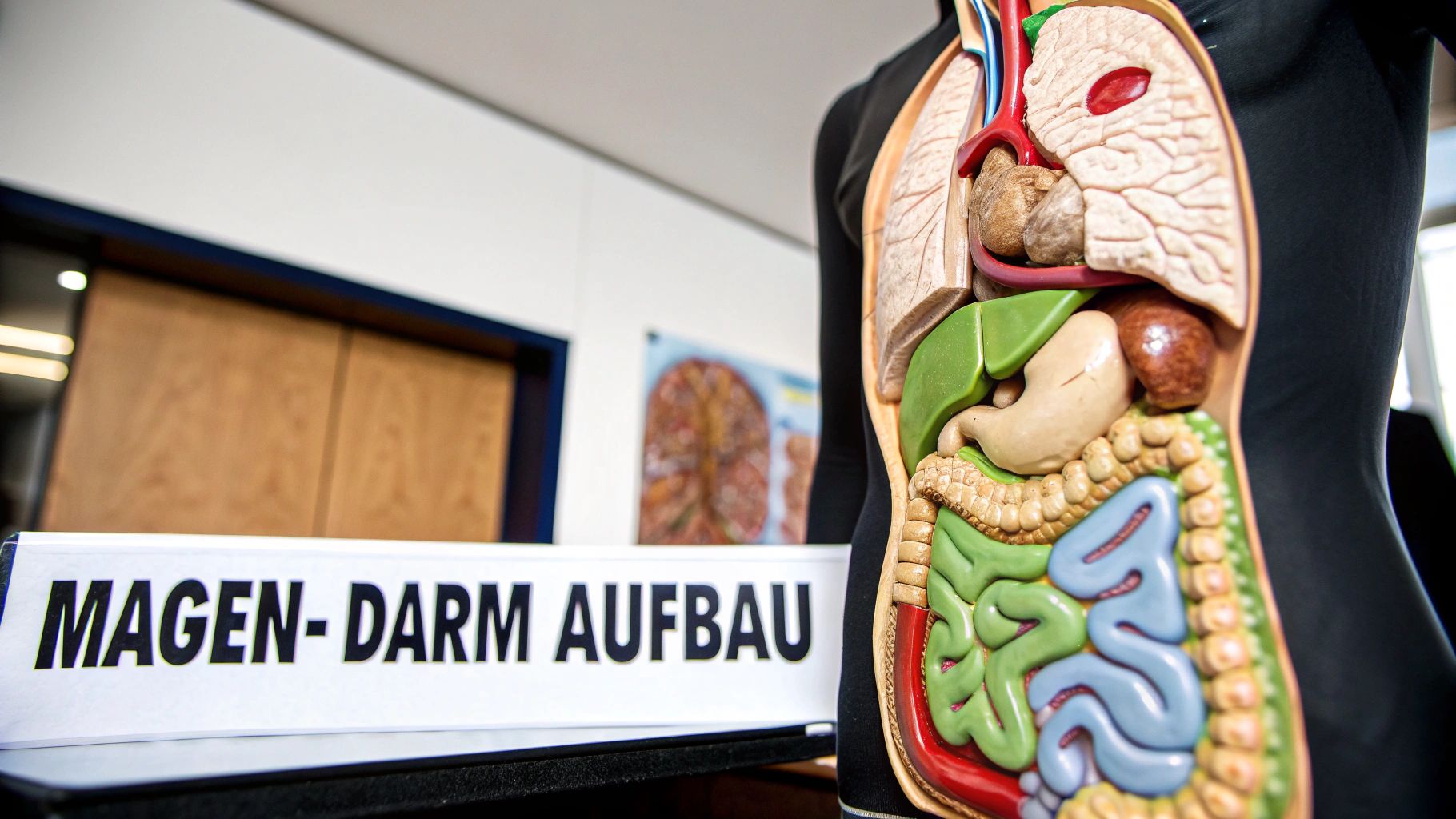

Diese Verbindung zeigt perfekt, wie eng die Anatomie der Bauchorgane mit ihrer Funktion verknüpft ist. Die räumliche Nähe ermöglicht einen blitzschnellen Austausch von Signalen und Substanzen, was für einen reibungslosen Verdauungsprozess absolut unerlässlich ist. Wenn du die komplexen Zusammenhänge des gesamten Verdauungssystems noch besser verstehen möchtest, kannst du dich tiefer in die Anatomie des Magen-Darm-Trakts einlesen.

Der Dickdarm als Endstation

Nachdem im Dünndarm alle wichtigen Nährstoffe herausgefiltert wurden, gelangen die unverdaulichen Reste in den Dickdarm (Intestinum crassum). Er legt sich wie ein Rahmen um den Dünndarm und hat eine Länge von circa 1,5 Metern.

Die Hauptaufgabe des Dickdarms lässt sich am besten mit einer Recyclinganlage vergleichen. Seine primäre Funktion ist es, dem verbliebenen Nahrungsbrei Wasser und wichtige Salze (Elektrolyte) zu entziehen und sie dem Körper wieder zuzuführen. Dieser Prozess dickt den Stuhl ein und bereitet ihn auf die Ausscheidung vor.

Zudem beherbergt der Dickdarm eine riesige Gemeinschaft von Bakterien – das berühmte Darmmikrobiom. Diese Billionen von Mikroorganismen sind alles andere als passive Mitbewohner. Sie helfen uns dabei, ansonsten unverdauliche Ballaststoffe abzubauen, und produzieren dabei lebenswichtige Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin K, das für unsere Blutgerinnung entscheidend ist.

Die Reise der Nahrung durch die zentralen Verdauungsorgane ist ein wahres Meisterwerk der Koordination. Vom kraftvollen Zerkleinern im Magen über die präzise Nährstoffgewinnung im Dünndarm bis zur finalen Wasser-Rückgewinnung im Dickdarm greift jeder Schritt perfekt in den nächsten. So stellt unser Körper sicher, dass wir aus jeder Mahlzeit das Maximum an Energie und Baustoffen für unser Leben ziehen.

Leber, Galle und Pankreas als biochemisches Kraftwerk

Während Magen und Darm die schwere mechanische Arbeit der Verdauung erledigen, agiert im Hintergrund ein Trio, das man getrost als das biochemische Kraftwerk unseres Körpers bezeichnen kann. Die Leber, die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse arbeiten Hand in Hand, um komplexe Stoffwechselprozesse zu steuern, die weit über das reine Zerkleinern von Nahrung hinausgehen. Ihr Zusammenspiel ist ein Paradebeispiel für die hochgradig vernetzte Anatomie der Bauchorgane.

Dieses Team ist zuständig für die Produktion und Bereitstellung entscheidender chemischer Werkzeuge – Enzyme und Hormone, ohne die unser Stoffwechsel schlichtweg zusammenbrechen würde. Schauen wir uns diese drei Organe, die oft als Anhangsdrüsen des Darms bezeichnet werden, einmal genauer an.

Die Leber als multifunktionale Chemiefabrik

Die Leber (Hepar) ist mit rund 1,5 Kilogramm unser größtes Stoffwechselorgan und liegt gut geschützt im rechten Oberbauch, direkt unter dem Zwerfell. Man kann sie sich am besten als eine riesige, hochkomplexe Chemiefabrik vorstellen, die rund um die Uhr auf Hochtouren läuft. Ihre Aufgabenliste ist schier endlos und absolut überlebenswichtig.

An erster Stelle steht ihre Funktion als zentrale Entgiftungsstation. Sie filtert pausenlos das Blut, das aus dem Magen-Darm-Trakt bei ihr ankommt, und macht dabei Schadstoffe wie Alkohol, Medikamentenreste oder körpereigene Abfallprodukte unschädlich. Ohne diese unermüdliche Filterleistung würden wir uns quasi selbst vergiften.

Gleichzeitig ist sie ein Produktions- und Speicherzentrum von enormer Bedeutung. Sie stellt nicht nur die Galle für die Fettverdauung her, sondern bunkert auch überschüssige Glukose in Form von Glykogen. Braucht der Körper dann schnell Energie, wandelt die Leber dieses Glykogen wieder in Zucker um und schickt ihn auf die Reise ins Blut. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Welt dieses Organs eintauchen möchtest, schau dir unseren Artikel an, der erklärt, wie die Leber genau funktioniert.

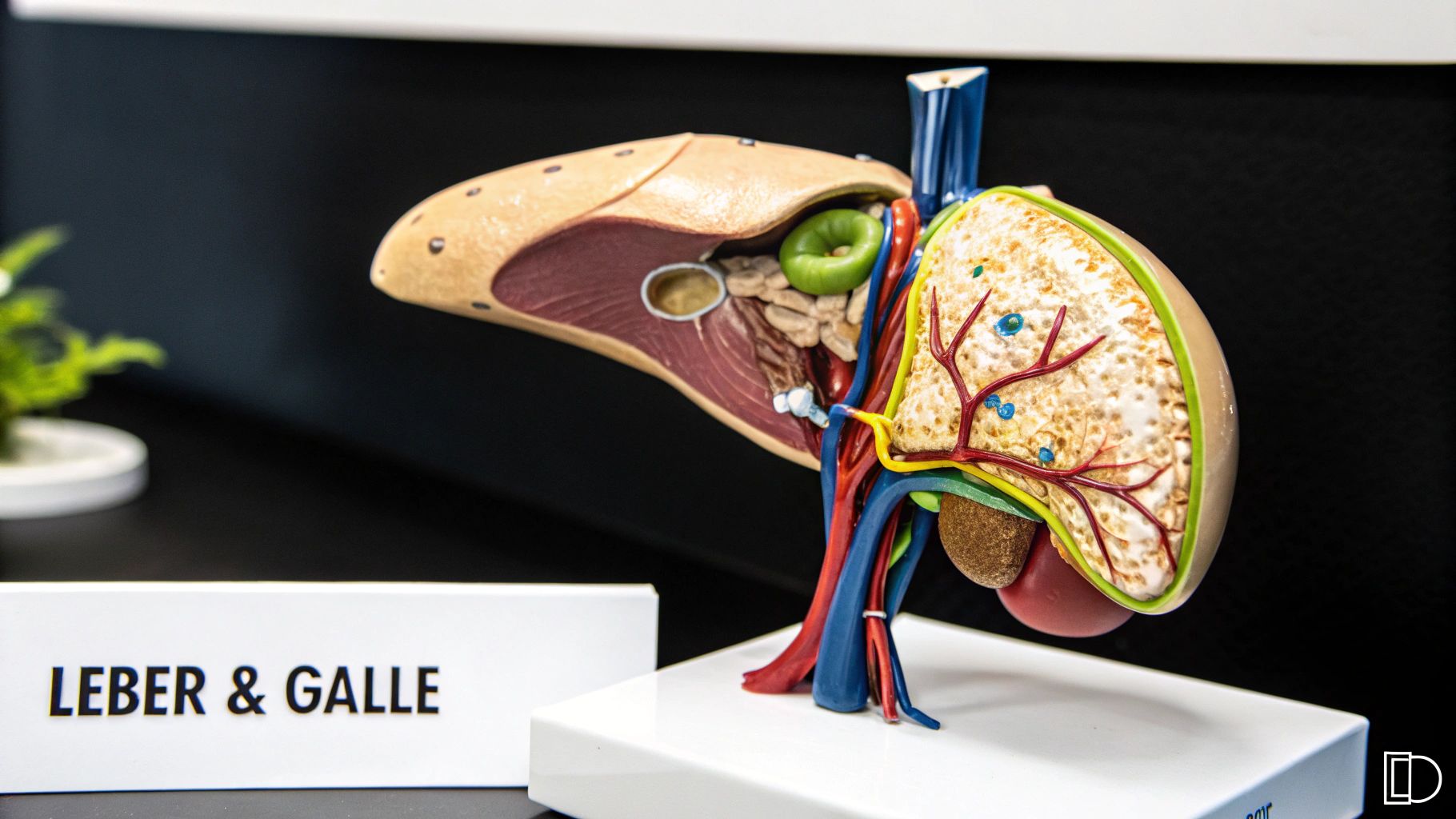

Die Gallenblase als spezialisiertes Reservoir

Direkt an der Unterseite der Leber schmiegt sich ein kleines, birnenförmiges Organ: die Gallenblase (Vesica biliaris). Ihre Funktion ist so einfach wie genial. Sie dient als spezialisiertes Reservoir für die Galle, die in der Leber produziert wird.

Stell dir die Galle wie ein hochkonzentriertes Spülmittel vor, das extra für Fette entwickelt wurde. Essen wir eine fettreiche Mahlzeit, zieht sich die Gallenblase zusammen und schüttet ihren eingedickten Gallensaft über den Gallengang in den Zwölffingerdarm. Dort emulgiert die Galle die großen Fetttröpfchen aus der Nahrung – sie zerlegt sie also in winzig kleine Kügelchen.

Dieser Schritt ist entscheidend. Denn nur so können die fettspaltenden Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse effektiv angreifen und die Fette für die Aufnahme in den Körper vorbereiten. Ohne die Galle würde ein Großteil des Nahrungsfettes unverdaut wieder ausgeschieden werden.

Hier wird die enge Zusammenarbeit besonders deutlich: Die Leber produziert, die Gallenblase speichert und konzentriert, und beide geben ihre Produkte exakt dann ab, wenn sie im Darm gebraucht werden.

Die Bauchspeicheldrüse mit ihrer Doppelfunktion

Etwas versteckt hinter dem Magen liegt die Bauchspeicheldrüse (Pankreas), ein oft unterschätztes, aber absolut zentrales Organ der Anatomie der Bauchorgane. Sie ist ein echtes Multitalent mit einer wichtigen Doppelfunktion, die sie in zwei Bereiche aufteilt:

- Exokrine Funktion (nach außen abgebend): Der größte Teil der Drüse produziert einen Cocktail aus hochwirksamen Verdauungsenzymen. Dieser Pankreassaft wird ebenfalls in den Zwölffingerdarm abgegeben und enthält alle Werkzeuge, die nötig sind, um Kohlenhydrate, Proteine und Fette in ihre kleinsten Bausteine zu spalten.

- Endokrine Funktion (nach innen abgebend): In winzigen Zellansammlungen, den sogenannten Langerhans-Inseln, stellt die Bauchspeicheldrüse lebenswichtige Hormone her, die direkt ins Blut gelangen. Die bekanntesten sind Insulin und Glukagon, die als Gegenspieler den Blutzuckerspiegel ganz präzise im Gleichgewicht halten.

Diese Doppelfunktion macht die Bauchspeicheldrüse zu einer Schaltzentrale, die sowohl die Verdauung im Darm als auch den Energiestoffwechsel im gesamten Körper steuert. Eine Störung, wie sie zum Beispiel bei Diabetes mellitus vorliegt, hat weitreichende Konsequenzen für den ganzen Organismus. Das Zusammenspiel dieses biochemischen Kraftwerks zeigt eindrucksvoll, wie perfekt die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind, um die komplexen Anforderungen unseres Stoffwechsels zu meistern.

Nieren, Nebennieren und Milz: die stillen Helfer im Hintergrund

Während Magen und Darm lautstark die Verdauung vorantreiben, arbeiten im Bauchraum noch ganz andere Organe – oft unbemerkt, aber nicht weniger wichtig. Sie sind die stillen Helfer, deren lebenswichtige Beiträge wir schnell übersehen, obwohl sie für das Gleichgewicht unseres Körpers absolut unerlässlich sind.

Dieser Abschnitt rückt drei dieser heimlichen Helden ins Rampenlicht und zeigt, dass die Anatomie der Bauchorgane weit mehr ist als nur die Verarbeitung von Nahrung. Wir werfen einen genauen Blick auf die Nieren als hochmodernes Filtersystem, die Nebennieren als unsere körpereigenen Stressmanager und die Milz als zentrale Station unseres Immunsystems. Jedes dieser Organe erfüllt hochspezialisierte Aufgaben, die für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden entscheidend sind.

Die Nieren als Filtersystem des Körpers

Tief im hinteren Bauchraum, sicher eingebettet links und rechts der Wirbelsäule, liegen die beiden bohnenförmigen Nieren (Renes). Man kann sie sich am besten wie eine extrem fortschrittliche Kläranlage vorstellen. Ihre Hauptaufgabe: unser Blut rund um die Uhr zu filtern – und das mit beeindruckender Effizienz.

Jeden Tag fließen etwa 1.500 Liter Blut durch dieses feine Filtersystem. Dabei fischen die Nieren Abfallprodukte des Stoffwechsels wie Harnstoff und überschüssige Salze aus dem Blutkreislauf. Diese Substanzen werden dann in Wasser gelöst und als Urin ausgeschieden.

Aber die Nieren können noch viel mehr als nur filtern. Sie sind wahre Meister der Regulation und sorgen für ein perfektes Gleichgewicht im Inneren.

- Flüssigkeitshaushalt: Sie steuern exakt, wie viel Wasser der Körper ausscheidet oder zurückhält, und halten so unseren Wasserhaushalt stabil.

- Blutdruckregulation: Durch die Produktion von Hormonen wie Renin haben sie direkten Einfluss auf die Weite unserer Blutgefäße und damit auf den Blutdruck.

- Hormonproduktion: Sie stellen das Hormon Erythropoetin her, das im Knochenmark die Bildung neuer roter Blutkörperchen anregt.

Diese vielfältigen Aufgaben machen die Nieren zu unverzichtbaren Wächtern unseres inneren Gleichgewichts.

Die Nebennieren als Hormon-Kraftwerke

Wie kleine Kappen sitzen auf den oberen Polen der Nieren die Nebennieren (Glandulae suprarenales). Obwohl sie kaum größer als eine Walnuss sind, handelt es sich bei ihnen um wahre Hormon-Kraftwerke mit einer enormen Wirkung auf den gesamten Körper. Anatomisch und funktionell haben sie mit den Nieren selbst übrigens nichts zu tun.

Man kann sich die Nebennieren am besten als die Krisenmanager unseres Körpers vorstellen. In Stresssituationen schütten sie blitzschnell Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin aus, die uns in den „Kampf-oder-Flucht“-Modus versetzen.

Diese Reaktion schärft unsere Sinne, beschleunigt den Herzschlag und stellt sofort Energie bereit. Zusätzlich produzieren sie in ihrer Rinde weitere lebenswichtige Hormone, darunter Cortisol, das Entzündungen hemmt und den Stoffwechsel regelt, sowie Aldosteron, das den Salz- und Wasserhaushalt steuert. Ihre geringe Größe täuscht also gewaltig über ihre immense Bedeutung für unsere Stressbewältigung und Hormonbalance hinweg.

Die Milz als Wächterin des Immunsystems

Im linken Oberbauch, gut geschützt unter den Rippen und in der Nähe des Magens, finden wir die Milz (Splen oder Lien). Viele kennen sie nur im Zusammenhang mit Verletzungen, dabei ist sie ein zentraler Bestandteil unseres Immunsystems und eine multifunktionale Recyclingstation in einem.

Stell dir die Milz wie einen hochsicheren Kontrollpunkt vor, den das Blut regelmäßig passieren muss. Hier werden Krankheitserreger wie Bakterien und Viren aus dem Blut gefiltert und von spezialisierten Immunzellen unschädlich gemacht. Sie ist damit eine unserer wichtigsten Verteidigungslinien gegen Infektionen.

Gleichzeitig dient die Milz als eine Art Friedhof und Recyclinganlage für alte oder beschädigte rote Blutkörperchen. Nach etwa 120 Tagen werden diese aus dem Verkehr gezogen, in der Milz abgebaut und wertvolle Bestandteile wie Eisen wiederverwertet. Auch wenn man ohne Milz leben kann – ihre Rolle als Wächterin und Recyclingspezialistin für ein gesundes Immunsystem ist von unschätzbarem Wert.

Wenn die anatomie auf die medizin trifft

Nachdem wir unsere innere Landkarte erkundet und die Position jedes Organs verortet haben, schlagen wir jetzt die Brücke zur Praxis. Denn das Wissen über die Anatomie der Bauchorgane ist viel mehr als nur graue Theorie – es ist das grundlegende Handwerkszeug für jeden Arzt, um die Signale des Körpers richtig zu deuten. Man könnte sagen: In der Medizin ist die Anatomie die Sprache, in der Symptome zu uns sprechen.

Ein stechender Schmerz im rechten Unterbauch? Bei einem Mediziner schrillen da sofort die Alarmglocken. Weil er die genaue Lage der Organe kennt, denkt er blitzschnell an den Wurmfortsatz des Blinddarms – die Appendix. Dieses Wissen ist der Kompass, der die gesamte weitere Diagnostik leitet, von der ersten körperlichen Untersuchung bis hin zur modernen Bildgebung.

Genau dieses Zusammenspiel von Symptom und Ort ist der Schlüssel. Es erlaubt Ärzten, aus einem Meer an Möglichkeiten die wahrscheinlichste Ursache herauszufischen und ganz gezielt weiterzusuchen.

Von der landkarte zur diagnose

Ein Paradebeispiel dafür ist die Appendizitis, also die klassische Blinddarmentzündung. Oft fängt der Schmerz ganz diffus um den Bauchnabel an, nur um dann innerhalb weniger Stunden in den rechten unteren Quadranten zu wandern. Diese „Schmerzwanderung“ ist ein fast lehrbuchmäßiges Beispiel dafür, wie die genaue Kenntnis der Anatomie der Bauchorgane direkt zu einer Verdachtsdiagnose führt.

Ein Arzt nutzt sein anatomisches Wissen wie ein Detektiv die Karte eines Tatorts. Wo genau tut es weh? Wie fühlt sich der Schmerz an? Welche Symptome kommen dazu? Das sind die entscheidenden Hinweise, die direkt zum betroffenen Organ führen.

Bei anderen typischen Krankheitsbildern ist es ganz ähnlich:

- Gallensteine: Sorgen oft für krampfartige Schmerzen im rechten Oberbauch. Manchmal strahlen sie sogar bis in die rechte Schulter aus – eine Folge der engen Nervenverbindungen zwischen Gallenblase, Leber und Zwerchfell.

- Magengeschwür: Hier ist es typischerweise ein brennender Schmerz mitten im Oberbauch, der sich oft nach dem Essen oder nachts meldet.

- Nierenkolik: Macht sich durch extrem heftige, wellenartige Schmerzen in der Flanke bemerkbar, die bis in den Unterbauch und die Leiste ziehen können.

Jedes dieser Schmerzmuster zeichnet eine ganz eigene Spur auf unsere innere Landkarte und gibt dem Arzt die ersten, entscheidenden Anhaltspunkte.

Das akute abdomen als notfall

Manchmal sind die Symptome aber so plötzlich und heftig, dass Mediziner von einem „akuten Abdomen“ sprechen. Das ist ein absoluter Notfall, bei dem jede Minute zählt und eine schnelle, präzise Diagnose überlebenswichtig sein kann. Tatsächlich machen Bauchbeschwerden in Deutschland einen riesigen Teil der Arztbesuche aus; bis zu 40 % der ambulanten Konsultationen drehen sich um abdominelle Probleme. Auslöser für einen solchen Notfall sind oft eine akute Blinddarmentzündung, eine Gallenblasenentzündung oder ein Darmverschluss. Hier ist die Sonografie – der Ultraschall des Bauches – oft das erste und wichtigste Werkzeug, um schnell einen Blick ins Innere zu werfen und die Ursache aufzuspüren. Mehr zur klinischen Bedeutung findest du in Berichten zur Notfallmedizin.

Die Fähigkeit, diese Ultraschallbilder richtig zu lesen, steht und fällt mit dem präzisen Wissen über Lage, Form und Struktur der Organe. Ohne ein solides anatomisches Fundament wäre es unmöglich, krankhafte Veränderungen von normalen Strukturen zu unterscheiden. Die Anatomie ist also nicht nur die Basis für die Diagnose, sondern auch für die sichere Planung von Behandlungen und Operationen. Sie verwandelt vage Beschwerden in eine greifbare klinische Realität.

Noch fragen? hier kommen die antworten

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar typische Fragen klären, die im Zusammenhang mit der Anatomie der Bauchorgane immer wieder auftauchen. Hier bekommst du klare und verständliche Antworten, um dein Wissen zu festigen und letzte Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. Betrachte diesen Abschnitt als eine Art schnellen Wegweiser durch die komplexen Zusammenhänge in deinem Bauch.

Was ist der unterschied zwischen intraperitonealen und retroperitonealen organen?

Stell dir das Bauchfell, das Peritoneum, wie eine große, schützende Folie in deinem Bauchraum vor. Intraperitoneale Organe sind fast vollständig von dieser Folie umhüllt. Das gibt ihnen eine gewisse Bewegungsfreiheit, was zum Beispiel für den Magen oder den Dünndarm bei der Verdauung ziemlich praktisch ist.

Retroperitoneale Organe liegen hingegen hinter dieser Folie. Sie sind dadurch fester mit der hinteren Bauchwand verbunden und weniger beweglich. Die Nieren und die Bauchspeicheldrüse sind hierfür klassische Beispiele. Diese Lage ist nicht nur anatomisch interessant, sondern auch entscheidend für Chirurgen, wenn sie einen Zugang planen, oder für das Verständnis, wie sich Infektionen im Bauch ausbreiten.

Kann man ohne milz oder gallenblase leben?

Ja, das geht tatsächlich. Unser Körper ist erstaunlich anpassungsfähig und kann den Verlust dieser beiden Organe kompensieren.

Fehlt die Gallenblase, fließt die Galle einfach direkt von der Leber in den Darm. Das kann anfangs die Verdauung von sehr fettigen Mahlzeiten etwas holprig machen, aber der Körper gewöhnt sich daran.

Wird die Milz entfernt, übernehmen andere Teile des Immunsystems ihre Aufgaben, wie etwa die Leber und die Lymphknoten. Allerdings kann die Abwehr gegen bestimmte Bakterien etwas geschwächt sein. Darum werden oft zusätzliche Impfungen empfohlen.

Auch wenn diese Organe nicht absolut überlebensnotwendig sind, erfüllt doch jedes eine ganz spezielle Aufgabe. Ihr Fehlen zwingt den Körper zu einer gewissen Anpassung, um langfristig gesund zu bleiben.

Warum spürt man bauchschmerzen manchmal an ganz anderen stellen?

Dieses faszinierende Phänomen nennt man übertragenen Schmerz. Der Grund dafür liegt in unserem Nervensystem. Die Nervenbahnen, die Schmerzsignale von den inneren Organen zum Gehirn schicken, teilen sich oft die „Autobahn“ mit Nerven, die für bestimmte Hautbereiche zuständig sind.

Das Gehirn kann dann manchmal nicht genau sagen, woher der Schmerz kommt, und ordnet ihn fälschlicherweise dem Hautareal zu. Ein klassisches Beispiel aus der Klinik: Schmerzen in der rechten Schulter können ein Hinweis auf eine entzündete Gallenblase sein. Der Schmerz wird über den Zwerchfellnerv weitergeleitet, dessen Nervenfasern aus demselben Rückenmarksabschnitt stammen wie die der Schulterregion.

Bist du bereit, dein Wissen über die Anatomie der Bauchorgane auf die nächste Stufe zu heben? Bei Animus Medicus findest du wunderschöne Vintage-Anatomie-Poster, die nicht nur dein Zimmer schmücken, sondern dir auch beim Lernen helfen. Entdecke jetzt unsere einzigartigen Designs und verbinde Wissenschaft mit Kunst. Besuche uns auf https://animus-medicus.de