Wirbelsäule Aufbau und Funktion einfach erklärt

Der Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule sind ein echtes Meisterwerk der Natur. Sie besteht aus 24 beweglichen Wirbeln, den dazwischenliegenden Bandscheiben sowie einem komplexen Netz aus Muskeln und Bändern. Dieses geniale System gibt uns nicht nur Stabilität und schützt unser empfindliches Rückenmark, sondern verleiht uns auch eine unglaubliche Bewegungsfreiheit. Ihre markante Doppel-S-Form wirkt dabei wie ein eingebauter Stoßdämpfer.

Das Fundament unseres Körpers verstehen

Stell dir die Wirbelsäule nicht einfach als eine starre Stange vor. Sie ist viel mehr als das: Sie ist das zentrale Tragegerüst unseres Körpers, vergleichbar mit dem stabilen Kern eines Hochhauses. Zugleich ist sie aber auch so flexibel und beweglich wie eine filigrane Perlenkette.

Genau dieses Zusammenspiel aus Festigkeit und Elastizität macht fast alles möglich, was wir täglich tun – vom simplen Spaziergang über das Anheben einer Wasserkiste bis hin zu komplexen Drehungen beim Sport. Die Wirbelsäule ist also weit mehr als nur eine Aneinanderreihung von Knochen. Sie ist ein perfekt justiertes System, das unser gesamtes Körpergewicht trägt und sicher zum Becken ableitet.

Die geniale Doppel-S-Form

Eines der wichtigsten Konstruktionsmerkmale der Wirbelsäule ist ihre charakteristische Doppel-S-Form. Diese natürliche Krümmung ist kein Zufall, sondern eine brillante Lösung der Evolution. Sie erlaubt es uns, die Stöße und Erschütterungen, die bei jedem einzelnen Schritt entstehen, butterweich abzufedern.

Stell dir einfach mal vor, du springst von einer Treppenstufe. Hätten wir eine kerzengerade Wirbelsäule, würde die volle Wucht ungebremst bis in den Schädel durchschlagen. Die Doppel-S-Kurve verteilt diese Kräfte aber geschickt über die gesamte Länge der Wirbelsäule. Das schont nicht nur die Bandscheiben, sondern schützt auch unser Gehirn vor den täglichen Belastungen.

Die Doppel-S-Form ist die Voraussetzung für unseren aufrechten Gang. Sie hilft uns, die Balance zu halten und sorgt dafür, dass unser Körperschwerpunkt immer stabil über den Füßen bleibt. Ohne sie wäre die menschliche Fortbewegung, so wie wir sie kennen, schlicht unmöglich.

Mehr als nur Knochen

Um den Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule wirklich zu verstehen, müssen wir das Gesamtbild betrachten. Es geht um ein perfektes Teamwork verschiedener Komponenten:

- Die Wirbelkörper: Sie sind die knöchernen Bausteine, die für die grundlegende Stabilität sorgen.

- Die Bandscheiben: Diese gallertartigen Puffer sitzen zwischen den Wirbeln, fangen Stöße ab und machen Bewegung erst möglich.

- Bänder und Sehnen: Sie halten die Wirbel wie starke Gummibänder zusammen, geben Halt und verhindern gleichzeitig extreme, schädliche Bewegungen.

- Die Muskulatur: Ein starkes Muskelkorsett stützt die Wirbelsäule aktiv, hält sie in Position und entlastet die Bandscheiben ganz enorm.

Dieses dynamische Zusammenspiel macht die Wirbelsäule zu einem der wichtigsten, aber auch anfälligsten Bereiche unseres Bewegungsapparats. Wer versteht, wie sie aufgebaut ist und funktioniert, hat den ersten und entscheidenden Schritt getan, um sie gesund zu halten und Rückenschmerzen aktiv vorzubeugen. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns jeden dieser Bausteine noch einmal ganz genau an.

Die Wirbelsäule in ihre Abschnitte zerlegt

Um wirklich zu verstehen, wie unser Rückgrat funktioniert, müssen wir es erstmal in seine einzelnen Baugruppen zerlegen. Stell es dir wie ein eingespieltes Expertenteam vor, in dem jedes Mitglied eine ganz spezielle Aufgabe hat. Genau so ist unsere Wirbelsäule aufgebaut.

Sie ist kein starrer Stab, sondern eine Kette aus fünf spezialisierten Abschnitten. Jeder davon ist für ganz bestimmte Aufgaben optimiert – und genau diese Gliederung ist das Geheimnis hinter ihrer unglaublichen Fähigkeit, uns gleichzeitig stabil zu halten und komplexe Bewegungen zu ermöglichen.

Die filigrane Halswirbelsäule (HWS)

Ganz oben beginnt die Reise bei der Halswirbelsäule, kurz HWS. Sie besteht aus sieben relativ kleinen, zierlichen Wirbeln, die unserem Kopf eine beeindruckende Bewegungsfreiheit verleihen. Jedes Nicken, Kopfschütteln oder seitliche Neigen – all diese feinen Manöver verdanken wir der HWS.

Die beiden obersten Wirbel sind dabei echte Stars: Der Atlas (C1) trägt, wie sein mythologischer Namensvetter, die gesamte Last des Schädels. Direkt darunter sitzt der Axis (C2), der mit einem zahnähnlichen Fortsatz wie ein Zapfen funktioniert und uns das Drehen des Kopfes erlaubt. Diese feingliedrige Konstruktion macht die HWS aber auch anfällig, etwa für Verspannungen nach langem Sitzen am Schreibtisch.

Die stabile Brustwirbelsäule (BWS)

Unter der HWS schließt sich die Brustwirbelsäule (BWS) an. Mit ihren zwölf Wirbeln ist sie der längste Abschnitt und bildet das stabile Gerüst für unseren Brustkorb. Jeder einzelne dieser Wirbel ist fest mit einem Rippenpaar verbunden.

Diese starre Verbindung hat einen überlebenswichtigen Grund: Sie schützt unsere Organe wie Herz und Lunge. Flexibilität ist hier Nebensache, die Hauptaufgabe lautet Stabilität. Man könnte sagen, die BWS ist der starke Anker, der dem Rumpf Halt und Schutz gibt.

Die kraftvolle Lendenwirbelsäule (LWS)

Der unterste bewegliche Teil unseres Rückgrats ist die Lendenwirbelsäule, oder LWS. Ihre fünf Wirbel sind die größten und kräftigsten der gesamten Wirbelsäule. Und das müssen sie auch sein, denn sie tragen das meiste Gewicht des Oberkörpers und leiten die Lasten sicher ins Becken weiter.

Beim Heben, Bücken oder Tragen wirken hier enorme Kräfte. Die massive Bauweise der Lendenwirbel ist die logische Antwort der Natur auf diese hohe Belastung. Gleichzeitig muss die LWS aber auch wichtige Beuge- und Streckbewegungen des Rumpfes ermöglichen. Diese Doppelrolle aus Tragen und Bewegen macht sie leider auch anfällig für Probleme wie Bandscheibenvorfälle. Wenn du mehr über die Anatomie der Lendenwirbelsäule und ihre Funktion im Alltag erfahren willst, haben wir hier einen detaillierten Beitrag für dich.

Kreuzbein und Steißbein: Das Fundament

Ganz am Ende der Wirbelsäule finden wir das Kreuzbein (Os sacrum) und das Steißbein (Os coccygis). Sie bilden das unbewegliche Fundament.

Das Kreuzbein besteht aus fünf fest miteinander verschmolzenen Wirbeln, die eine stabile, keilförmige Knochenplatte formen. Es ist das entscheidende Bindeglied zwischen Wirbelsäule und Beckenring.

Das Steißbein, ein Überbleibsel unserer evolutionären Vergangenheit, besteht aus vier bis fünf ebenfalls verwachsenen kleinen Wirbeln. Obwohl winzig, dient es als wichtiger Ankerpunkt für die Muskeln und Bänder des Beckenbodens.

Die folgende Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die wichtigsten Merkmale der einzelnen Abschnitte.

Überblick der Wirbelsäulenabschnitte

Diese Tabelle fasst die wichtigsten anatomischen und funktionellen Merkmale der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte zusammen.

| Abschnitt | Anzahl der Wirbel | Krümmung (Fachbegriff) | Hauptfunktion |

|---|---|---|---|

| Halswirbelsäule (HWS) | 7 | Lordose | Beweglichkeit des Kopfes |

| Brustwirbelsäule (BWS) | 12 | Kyphose | Stabilität, Schutz der Organe |

| Lendenwirbelsäule (LWS) | 5 | Lordose | Lastentragung, Rumpfbewegung |

| Kreuzbein | 5 (verwachsen) | Kyphose | Kraftübertragung zum Becken |

| Steißbein | 4-5 (verwachsen) | - | Muskelansatzpunkt |

Wie du siehst, ist jeder Teil perfekt auf seine Rolle abgestimmt – ein geniales System, das ineinandergreift.

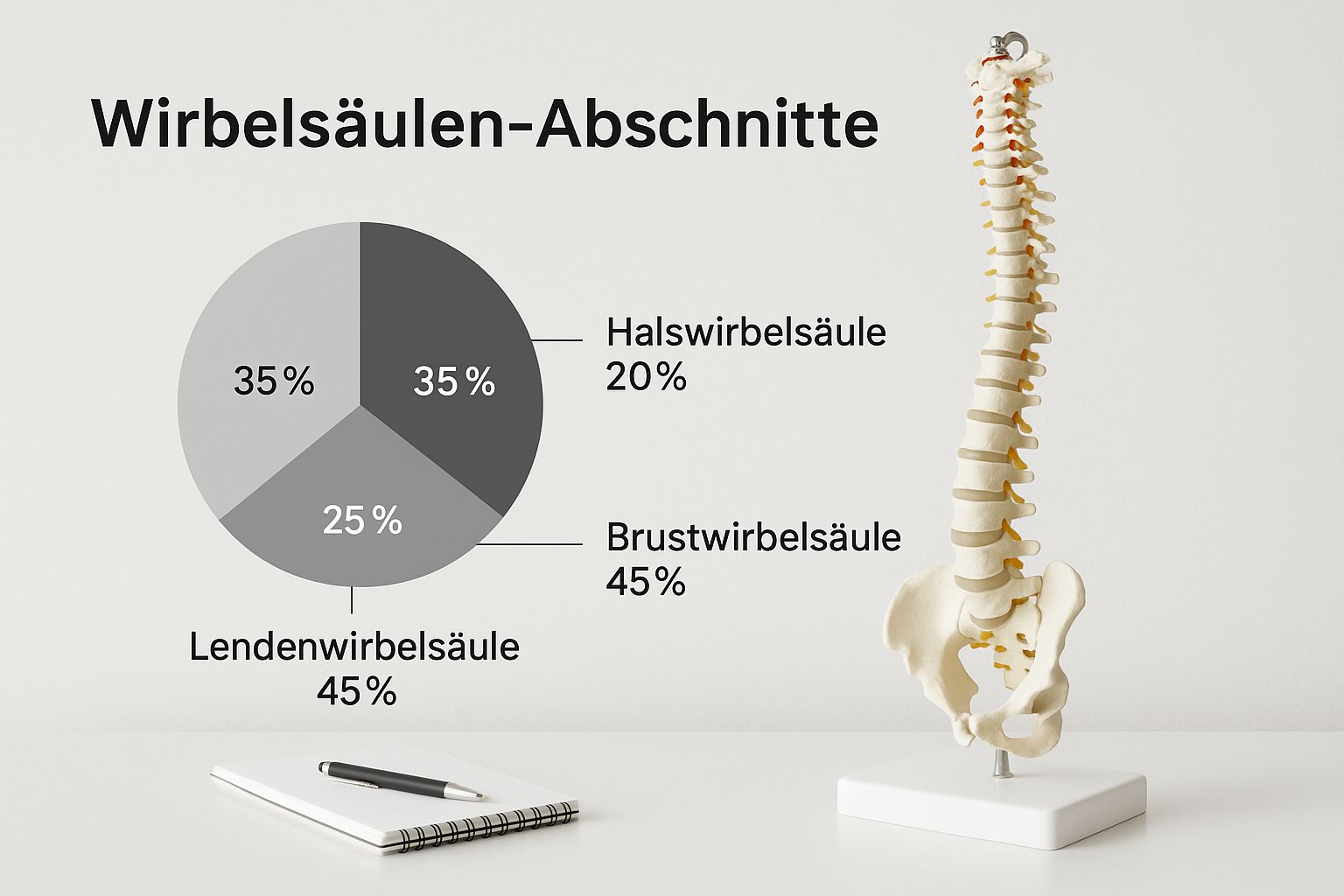

Diese Grafik zeigt dir eine detaillierte 3D-Darstellung der menschlichen Wirbelsäule und ihrer Abschnitte.

Man erkennt sofort, wie sich die Form und Größe der Wirbel systematisch verändern: von der zarten HWS über die stabile BWS bis hin zur massiven LWS. Jeder Abschnitt ist perfekt an seine spezifische Belastung angepasst.

Jeder Teil der Wirbelsäule hat also seine ganz eigene Aufgabe, trägt aber zum großen Ganzen bei. Nur durch dieses Zusammenspiel können wir aufrecht gehen, uns flexibel bewegen und gleichzeitig unser empfindliches Nervensystem schützen.

Die Bandscheiben: Geniale Stoßdämpfer zwischen den Wirbeln

Zwischen jedem Wirbelkörper sitzen die wahren, oft unterschätzten Helden unserer Wirbelsäule: die Bandscheiben. Man kann sie sich als die perfekt konstruierten Puffer unseres Rückgrats vorstellen. Ohne sie wäre jeder Schritt eine knochenharte Erschütterung, jede Bewegung schmerzhaft und steif.

Stell dir eine Bandscheibe am besten wie ein Hightech-Gelkissen oder einen kleinen, extrem robusten Donut mit flüssiger Füllung vor. Dieses simple Bild hilft uns, ihren cleveren Aufbau zu verstehen – eine geniale Zweiteilung, die der Schlüssel zu ihrer erstaunlichen Fähigkeit ist, enorme Kräfte abzufangen und uns gleichzeitig flexibel zu halten.

Der Faserring als stabiles Gehäuse

Der äußere Teil, der Anulus fibrosus, ist sozusagen das robuste Gehäuse dieses Kissens. Er besteht aus unzähligen Schichten fester Kollagenfasern, die wie die Jahresringe eines Baumes angeordnet sind. Der Clou: Diese Fasern sind kreuzweise miteinander verflochten, was dem Ring eine immense Zugfestigkeit verleiht.

Seine Hauptaufgabe ist es, den weichen Kern an Ort und Stelle zu halten und die Wirbel sicher miteinander zu verbinden. Er sorgt für Stabilität und verhindert, dass sich die Wirbel gefährlich gegeneinander verschieben. Gleichzeitig schränkt er extreme Drehbewegungen ein und schützt die Wirbelsäule so vor Schäden. Der Faserring ist also das stabile Gerüst, das alles zusammenhält.

Der Gallertkern als hydraulischer Puffer

Im Inneren dieses festen Rings liegt der Nucleus pulposus, der weiche Gallertkern. Sein Geheimnis? Ein extrem hoher Wasseranteil – bei jungen Menschen sind es bis zu 88 %. Genau das macht ihn zu einem perfekten hydraulischen Stoßdämpfer.

Wenn Druck auf die Wirbelsäule wirkt, sei es beim Gehen, Laufen oder Springen, verteilt der Gallertkern diese Kraft gleichmäßig in alle Richtungen. Er funktioniert wie ein Gelkissen, das die Stöße absorbiert und die knöchernen Wirbelkörper vor Abnutzung schützt. Dank dieses Prinzips kann unsere Wirbelsäule Belastungen standhalten, die ein Vielfaches unseres Körpergewichts betragen.

Wusstest du schon? Die Bandscheiben machen etwa 25 % der Gesamthöhe der Wirbelsäule aus. Ihre Elastizität erklärt auch, warum wir morgens tatsächlich ein wenig größer sind als abends. Über Nacht saugen sie sich wieder mit Flüssigkeit voll, während sie über den Tag durch die Belastung etwas zusammengedrückt werden.

Ernährung durch Bewegung: Das Schwamm-Prinzip

Wirklich faszinierend ist, wie sich die Bandscheiben ernähren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Geweben haben sie keine eigenen Blutgefäße. Stattdessen werden sie durch einen simplen, aber genialen Pumpmechanismus versorgt, der an einen Schwamm erinnert.

Dieser Prozess, Diffusion genannt, funktioniert so:

- Bei Belastung: Wenn du gehst oder läufst, werden die Bandscheiben zusammengedrückt. Dabei pressen sie verbrauchte Flüssigkeit samt Stoffwechselabfällen aus sich heraus.

- Bei Entlastung: Sobald der Druck nachlässt, zum Beispiel im Liegen oder bei entspannten Bewegungen, saugen sie sich wieder wie ein Schwamm mit frischer, nährstoffreicher Flüssigkeit aus dem umliegenden Gewebe voll.

Dieser ständige Wechsel aus Be- und Entlastung ist für die Bandscheiben überlebenswichtig. Regelmäßige, abwechslungsreiche Bewegung ist also nicht nur für die Muskeln gut, sondern buchstäblich die einzige Möglichkeit, unsere Stoßdämpfer mit Nährstoffen zu versorgen. Ähnlich wie Knochen, die von Belastung profitieren, sind auch die Bandscheiben auf mechanische Reize angewiesen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, woraus Knochen bestehen und wie sie sich regenerieren, findest du in unserem passenden Artikel viele spannende Details.

Dauerhafter Druck durch stundenlanges Sitzen oder genereller Bewegungsmangel unterbricht diesen lebenswichtigen Kreislauf. Die Bandscheiben werden quasi „ausgehungert“, verlieren an Flüssigkeit, werden spröde und büßen ihre Pufferfunktion ein. Das ist einer der Hauptgründe für Verschleiß und kann langfristig zu Problemen wie einem Bandscheibenvorfall führen, bei dem der Gallertkern den Faserring durchbricht.

Wie Muskeln und Bänder die Wirbelsäule schützen

Die knöchernen Wirbel und elastischen Bandscheiben sind beeindruckend, aber sie sind nur die halbe Miete. Ihre volle Stabilität und Funktion entfaltet die Wirbelsäule erst im perfekten Zusammenspiel mit einem hochkomplexen Netzwerk aus Muskeln, Bändern und Sehnen. Man kann sie getrost als die wahren Beschützer deines Rückgrats bezeichnen.

Stell dir die Wirbelsäule mal wie den Mast eines Segelboots vor. Ohne die gespannten Seile – also die Muskeln und Bänder –, die ihn in alle Richtungen sichern, würde der Mast schon beim kleinsten Windstoß umknicken. Genau so halten und bewegen diese Weichteile deine Wirbelsäule und schützen sie vor den unzähligen Belastungen des Alltags.

Das aktive Stützkorsett deiner Rumpfmuskulatur

Die wichtigste Rolle im Team der Wirbelsäulenschützer spielt ganz klar die Muskulatur. Dabei geht es aber nicht nur um die großen, sichtbaren Rückenstrecker, die uns eine aufrechte Haltung verleihen. Die eigentliche Schwerstarbeit leisten die ganz tief liegenden, autochthonen Rückenmuskeln.

Diese kleinen, aber extrem wichtigen Muskeln (wie zum Beispiel die Mm. multifidi) spannen sich direkt von Wirbel zu Wirbel. Sie weben ein feines, intelligentes Netz, das jedes einzelne Segment der Wirbelsäule stabilisiert. Meist arbeiten sie völlig unbewusst und sind ständig aktiv, um feine Anpassungen vorzunehmen und deine Wirbelsäule im Gleichgewicht zu halten. Man könnte sie als das neuronale Steuerungssystem der Wirbelsäule ansehen.

Zusammen mit der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur bildet diese tiefe Rückenmuskulatur die sogenannte „Core-Muskulatur“. Sie wirkt wie ein natürliches, muskuläres Korsett, das den Rumpf von innen heraus stabilisiert und den Druck auf die Bandscheiben um bis zu 30 % reduzieren kann.

Dieses Korsett aktiv zu halten, ist absolut entscheidend. Wenn du zum Beispiel eine schwere Wasserkiste anhebst, spannt sich deine Rumpfmuskulatur reflexartig an, noch bevor deine Arm- und Beinmuskeln die Last überhaupt bewegen. Dadurch baut sich ein schützender Druck im Bauchraum auf und die Wirbelsäule versteift sich, um schädliche Scherkräfte abzufangen. Ist dieses muskuläre Timing gestört, geht die Last direkt auf die passiven Strukturen – also die Bandscheiben und Bänder.

Die passiven Sicherungssysteme: die Bänder

Während die Muskeln die aktiven Stabilisatoren sind, fungieren die Bänder als passive Sicherungsgurte. Sie bestehen aus sehr zähem, aber leicht elastischem Bindegewebe und verbinden die Wirbel fest miteinander. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Bewegungsumfang in einem gesunden Rahmen zu halten und extreme Bewegungen zu verhindern.

Einige der wichtigsten Bänder sind:

- Vorderes und hinteres Längsband: Diese beiden langen Bänder ziehen sich über die gesamte Länge der Wirbelsäule an der Vorder- und Rückseite der Wirbelkörper entlang. Sie verhindern, dass du dich zu weit nach vorne oder hinten beugst.

- Gelbe Bänder (Ligamenta flava): Sie verbinden die Wirbelbögen und sind besonders elastisch. Ihre gelbliche Farbe verdanken sie einem hohen Anteil an Elastin-Fasern, die dabei helfen, die Wirbelsäule nach einer Beugung wieder aufzurichten – fast wie ein Gummiband.

Diese passiven Strukturen sind jedoch nicht für eine Dauerbelastung gemacht. Wenn die Muskulatur schwächelt, müssen die Bänder permanent unter Spannung stehen. Das kann zu Überdehnung, Schmerzen und auf lange Sicht zu einer gefährlichen Instabilität führen.

Das muskuläre Gleichgewicht als Schlüssel zum Erfolg

Die Gesundheit deiner Wirbelsäule hängt entscheidend vom Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Muskelgruppen ab. Im Idealfall arbeiten die Bauchmuskeln (als Beuger) und die Rückenmuskeln (als Strecker) harmonisch zusammen. Langes Sitzen im Büroalltag stört dieses Gleichgewicht jedoch empfindlich: Die Bauchmuskeln verkürzen, während die Rückenmuskeln überdehnt werden und an Kraft verlieren.

Dieses muskuläre Ungleichgewicht ist eine der häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen. Die Wirbelsäule wird nicht mehr zentriert gehalten, was zu schmerzhaften Fehlbelastungen von Wirbelgelenken und Bandscheiben führt. Ein gezieltes Training, das sowohl kräftigende als auch dehnende Elemente berücksichtigt, ist deshalb unerlässlich.

Um die Zusammenhänge von Muskeln und ihren Funktionen noch besser zu verstehen, kannst du in unserem Beitrag über das Thema Muskeln lernen noch tiefer einsteigen.

Letztendlich ist die Wirbelsäule nur so stark wie das Team, das sie umgibt. Eine kräftige und ausbalancierte Muskulatur ist der beste Schutzschild gegen Verschleiß und Verletzungen – und der Schlüssel zu einem gesunden, schmerzfreien Rücken.

Wenn das System aus dem Takt gerät

So robust unsere Wirbelsäule auch konstruiert ist, sie ist gleichzeitig eines der anfälligsten Systeme unseres Körpers. Die ständige Last unseres eigenen Gewichts, gepaart mit den Bewegungen des Alltags, hinterlässt über die Jahre einfach ihre Spuren. Sobald das fein abgestimmte Zusammenspiel von Wirbeln, Bandscheiben und Muskeln gestört wird, gerät das gesamte System aus dem Takt – und Schmerzen sind fast immer die direkte Folge.

Damit sind wir nicht allein. Rückenschmerzen sind so verbreitet, dass sie zu den größten gesundheitlichen Problemen unserer Gesellschaft gehören. Ungefähr 85 % der Menschen in Deutschland kämpfen mindestens einmal in ihrem Leben damit. Mehr zu den Hintergründen findest du in diesem Wikipedia-Artikel über die Wirbelsäule, der auch Studien des Robert Koch-Instituts zitiert.

Lass uns jetzt das medizinische Fachchinesisch beiseitelegen und einen Blick auf die häufigsten „Störfälle“ im Rücken werfen.

Der Klassiker: der Bandscheibenvorfall

Den Begriff „Bandscheibenvorfall“ hat wohl jeder schon einmal gehört. Aber was genau passiert da eigentlich? Erinnern wir uns an das Bild der Bandscheibe als Gelkissen mit einem festen äußeren Ring. Durch jahrelange Belastung, eine plötzliche Überlastung oder einfach altersbedingten Verschleiß kann dieser äußere Faserring (Anulus fibrosus) Risse bekommen.

Wird der Druck dann zu groß, kann der gallertartige Kern (Nucleus pulposus) durch so einen Riss nach außen gepresst werden – ganz so, als würde die Marmelade aus einem Krapfen quillen. Dieser ausgetretene Kern drückt dann möglicherweise auf die benachbarten Nervenwurzeln oder direkt auf das Rückenmark. Das Ergebnis sind oft heftige, ausstrahlende Schmerzen, Taubheitsgefühle oder sogar eine Muskelschwäche im Bein oder Arm, je nachdem, wo der Vorfall sitzt.

Wichtig zu wissen: Längst nicht jeder Bandscheibenvorfall macht sich bemerkbar. Viele bleiben unentdeckt. Schmerzhaft wird es erst, wenn das ausgetretene Gewebe eine Nervenstruktur reizt.

Veränderte Statik durch Skoliose

Eine Skoliose ist im Grunde eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule, die oft mit einer Verdrehung der Wirbel einhergeht. Stellt man sich die Wirbelsäule von hinten vor, verläuft sie nicht mehr in einer geraden Linie, sondern bildet eine C- oder S-förmige Kurve. Diese Fehlstellung wirft die gesamte Körperstatik über den Haufen.

Die Last verteilt sich ungleich: Auf der einen Seite wird die Muskulatur ständig überdehnt, auf der anderen verkürzt sie sich. Das führt unweigerlich zu muskulären Dysbalancen, schmerzhaften Verspannungen und auf lange Sicht zu einem beschleunigten Verschleiß der Wirbelgelenke und Bandscheiben. Ein Paradebeispiel dafür, wie eine Abweichung vom normalen Aufbau der Wirbelsäule ihre Funktion massiv beeinträchtigen kann.

Engpass im Rücken: die Spinalkanalstenose

Stell dir den Wirbelkanal wie einen Tunnel vor, durch den das hochempfindliche Rückenmark und die Nervenwurzeln sicher verlaufen. Bei einer Spinalkanalstenose wird dieser Tunnel immer enger. Meistens sind es ganz normale, altersbedingte Verschleißerscheinungen, die dazu führen:

- Knöcherne Anbauten (Spondylophyten): Der Körper versucht, instabile Gelenke durch kleine Knochenzacken zu stabilisieren. Diese wachsen aber oft nach innen und verengen den Kanal.

- Verdickte Bänder: Die Bänder, die unsere Wirbelsäule halten, verlieren mit der Zeit an Elastizität, werden dicker und nehmen ebenfalls mehr Platz ein.

- Bandscheibenvorwölbungen: Auch ohne einen echten Vorfall flachen die Bandscheiben mit dem Alter ab und wölben sich in den Wirbelkanal hinein.

Diese zunehmende Enge drückt auf die Nerven, was sich typischerweise durch Schmerzen, ein Schweregefühl oder Kribbeln in den Beinen beim Gehen zeigt. Charakteristisch ist, dass die Beschwerden nachlassen, sobald man sich hinsetzt oder den Oberkörper nach vorne beugt – denn das erweitert den Wirbelkanal kurzzeitig wieder. Die Spinalkanalstenose ist damit ein schleichender Prozess, der perfekt illustriert, wie sich viele kleine Veränderungen über Jahre zu einem großen Problem aufsummieren können.

Absolut! Hier ist der überarbeitete Abschnitt, geschrieben in einem natürlichen, menschlichen und expertenhaften Ton, der zu deinem Stil passt.

Deine Fragen, unsere Antworten: Die Wirbelsäule im Klartext

Jetzt haben wir die Wirbelsäule schon ziemlich genau unter die Lupe genommen. Aber wie das so ist, stecken die spannendsten Fragen oft im Detail – genau die, die uns im Alltag begegnen. Deshalb habe ich hier die häufigsten Fragen gesammelt und beantworte sie kurz und knackig, damit keine Unklarheiten bleiben.

Sieh diesen Abschnitt einfach als dein schnelles Nachschlagewerk. Hier kommen die Antworten auf das, was die meisten Menschen wirklich wissen wollen.

Was genau ist diese Doppel-S-Form und warum ist sie so wichtig?

Die Doppel-S-Form ist nichts anderes als die natürliche Krümmung unserer Wirbelsäule, wenn man sie von der Seite betrachtet. Stell dir das mal vor: Deine Hals- und Lendenwirbelsäule biegen sich sanft nach vorn (das nennen wir Lordose), während die Brustwirbelsäule und das Kreuzbein eine leichte Kurve nach hinten machen (die Kyphose).

Das ist kein Zufall und schon gar kein Makel, sondern ein echtes Meisterstück der Evolution. Diese Form wirkt wie eine eingebaute Federung für unseren gesamten Körper. Bei jedem Schritt, Sprung oder Lauf fängt diese geniale Struktur die Stöße ab, lange bevor sie unser empfindliches Gehirn erreichen könnten.

Ohne diese Doppel-S-Form wäre unser aufrechter Gang praktisch undenkbar. Sie verteilt das Körpergewicht perfekt, hält uns im Gleichgewicht und schützt Wirbel und Bandscheiben vor zu schneller Abnutzung. Sie ist das Fundament für ein Leben in Balance.

Zusammengefasst hat diese Form drei geniale Vorteile:

- Stoßdämpfung: Sie schluckt die Erschütterungen des Alltags.

- Balance: Sie macht den stabilen, aufrechten Gang erst möglich.

- Lastenverteilung: Sie leitet das Gewicht des Oberkörpers clever ins Becken ab.

Diese einzigartige Architektur zeigt perfekt, wie der Aufbau der Wirbelsäule direkt ihre Funktion bestimmt und optimiert.

Könnte man theoretisch ohne Bandscheiben leben?

Ein ganz klares Nein. Ein Leben komplett ohne Bandscheiben, so wie sie von der Natur gedacht sind, ist nicht möglich. Sie sind nun mal die entscheidenden Puffer und Gelenke zwischen den Wirbeln – ohne sie gäbe es keine Beweglichkeit und keinen Schutz vor Erschütterungen.

Wenn eine Bandscheibe aber so stark beschädigt ist, dass sie ihre Funktion verliert, hat die moderne Medizin zum Glück ein paar Antworten parat. Chirurgen können dann entweder eine Bandscheibenprothese einsetzen oder das betroffene Segment versteifen (Spondylodese).

Solche Eingriffe sind oft der letzte Ausweg, um Schmerzen zu nehmen und wieder Stabilität herzustellen. Doch man muss ehrlich sein: Die volle, feingliedrige Funktion einer gesunden Bandscheibe können sie niemals zu 100 % ersetzen. Sie sind ein Kompromiss, der die Lebensqualität verbessert, aber den Originalzustand nicht wiederherstellt.

Welcher Teil der Wirbelsäule macht am häufigsten Probleme?

Wenn man sich die Statistiken anschaut, ist die Lendenwirbelsäule (LWS) der absolute Hotspot für Beschwerden. Bandscheibenvorfälle, Arthrose in den kleinen Wirbelgelenken oder einfach nur Schmerzen – hier tritt es mit Abstand am häufigsten auf. Der Grund ist simple Physik.

Die LWS trägt fast das gesamte Gewicht deines Oberkörpers. Bei jeder Bewegung, sei es beim Heben, Bücken oder sogar nur beim langen Sitzen, wirken hier enorme Kräfte. Ihre fünf wuchtigen Wirbel müssen eine riesige Last stemmen und gleichzeitig eine hohe Beweglichkeit für den Rumpf garantieren. Diese ständige Doppelbelastung macht sie einfach anfällig.

Gleich danach kommt die Halswirbelsäule (HWS). Ihre enorme Beweglichkeit und die Last des Kopfes, der immerhin rund fünf Kilogramm wiegt, führen oft zu Verspannungen und Abnutzung. Besonders unser moderner Lebensstil mit stundenlanger Bildschirmarbeit setzt der HWS ordentlich zu.

| Wirbelsäulenabschnitt | Warum so anfällig? | Typische Beschwerden |

|---|---|---|

| Lendenwirbelsäule (LWS) | Trägt die größte Last, ist gleichzeitig sehr beweglich. | Bandscheibenvorfall, Ischias, Arthrose |

| Halswirbelsäule (HWS) | Sehr mobil und trägt permanent den schweren Kopf. | Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Schwindel |

| Brustwirbelsäule (BWS) | Weniger anfällig, leidet aber oft unter Fehlhaltung. | Blockaden, Schmerzen zwischen den Schulterblättern |

Wie kann ich meine Wirbelsäule am besten schützen?

Der beste Schutz für deine Wirbelsäule ist kein großes Geheimnis, sondern eine bewusste Entscheidung für einen aktiven Lebensstil. Es gibt drei Säulen, auf denen ein gesunder Rücken steht: eine starke Rumpfmuskulatur, rückenfreundliches Alltagsverhalten und regelmäßige Bewegung.

Ein starkes Muskelkorsett aufbauen: Stell dir deine tiefen Bauch- und Rückenmuskeln wie ein natürliches Korsett vor, das deine Wirbelsäule stabilisiert. Gezielte Übungen wie Planks, Brücken oder der Vierfüßlerstand nehmen den Bandscheiben Druck ab und beugen Verletzungen vor.

Rückenfreundliche Gewohnheiten etablieren: Achte darauf, wie du sitzt, stehst und hebst. Vermeide es, stundenlang in der gleichen Position zu verharren. Richte deinen Arbeitsplatz ergonomisch ein und ganz wichtig: Hebe schwere Dinge immer aus den Knien, mit geradem Rücken.

In Bewegung bleiben: Deine Bandscheiben brauchen Bewegung, um gesund zu bleiben. Der Wechsel aus Be- und Entlastung, wie beim Spazierengehen oder Schwimmen, ist wie Nahrung für sie. Bewegungsmangel lässt sie regelrecht „verhungern“ und spröde werden. Ein gesundes Körpergewicht spielt dabei natürlich auch eine riesige Rolle, um die Dauerbelastung für das System zu senken.

Wir hoffen, diese Antworten geben dir ein noch besseres Gefühl für die Genialität deines Rückgrats. Bei Animus Medicus sind wir überzeugt: Den eigenen Körper zu verstehen, ist der erste Schritt in ein gesünderes Leben. Entdecke unsere anatomischen Poster, die dir die Schönheit und Funktion des menschlichen Körpers auf einzigartige Weise zeigen.

Besuche jetzt unseren Shop auf https://animus-medicus.de und finde das perfekte Kunstwerk für deine Wand