Tibia und Fibula verstehen ein kompletter Guide

Wenn man über den Unterschenkel spricht, denkt man oft nur an einen einzigen Knochen.Doch in Wirklichkeit verbirgt sich hier ein echtes Team: das Schienbein (Tibia) und das Wadenbein (Fibula). Stell sie dir nicht einfach als zwei nebeneinander liegende Knochen vor, sondern als ein perfekt eingespieltes Duo, das dir bei jeder Bewegung – vom gemütlichen Spaziergang bis zum Vollsprint – den nötigen Halt gibt.

Das Schienbein ist dabei der unangefochtene Star, der robuste Hauptdarsteller, der den Großteil deines Körpergewichts stemmt. Das Wadenbein, deutlich schlanker, agiert im Hintergrund, ist aber für die Stabilität und Balance deines ganzen Körpers absolut unverzichtbar.

Das Fundament deiner Bewegung verstehen

Jeder einzelne Schritt, jeder Sprung, jede noch so kleine Drehung deines Fußes – all das wäre ohne das reibungslose Zusammenspiel dieser beiden Säulen nicht möglich. Sie sind weit mehr als nur passive Knochenstrukturen. Vielmehr handelt es sich um ein kleines Meisterwerk der Natur, das Kraftübertragung und Flexibilität auf geniale Weise vereint.

Ein grundlegendes Verständnis ihrer jeweiligen Aufgaben ist nicht nur für Medizinstudierende oder Physiotherapeuten spannend. Auch für Sportler, Fitness-Begeisterte und eigentlich jeden, der seinen Körper besser kennenlernen möchte, ist dieses Wissen Gold wert.

Man könnte die Beziehung zwischen Tibia und Fibula mit einem ungleichen, aber perfekt harmonierenden Team vergleichen. Die Tibia ist der kräftige Anführer, der die Hauptlast trägt. Die Fibula hingegen ist der wendige Partner, der für seitliche Stabilität sorgt und als entscheidender Ankerpunkt für unzählige Muskeln dient.

Die Hauptakteure im Überblick

Um ihre individuellen Rollen noch klarer zu machen, schauen wir uns ihre Kernfunktionen einmal genauer an:

- Die Tibia (Schienbein): Als zweitgrößter Knochen des menschlichen Körpers trägt sie die Hauptlast deines Gewichts. Ihre massive Bauweise macht sie zur tragenden Säule des Unterschenkels, die direkt mit dem Knie- und Sprunggelenk verbunden ist.

- Die Fibula (Wadenbein): Obwohl sie wesentlich schlanker ist und fast kein direktes Gewicht trägt, ist ihre Rolle entscheidend. Sie stabilisiert das Sprunggelenk von außen und bietet wichtigen Muskeln und Bändern, die für die Fußstabilität gebraucht werden, einen festen Halt.

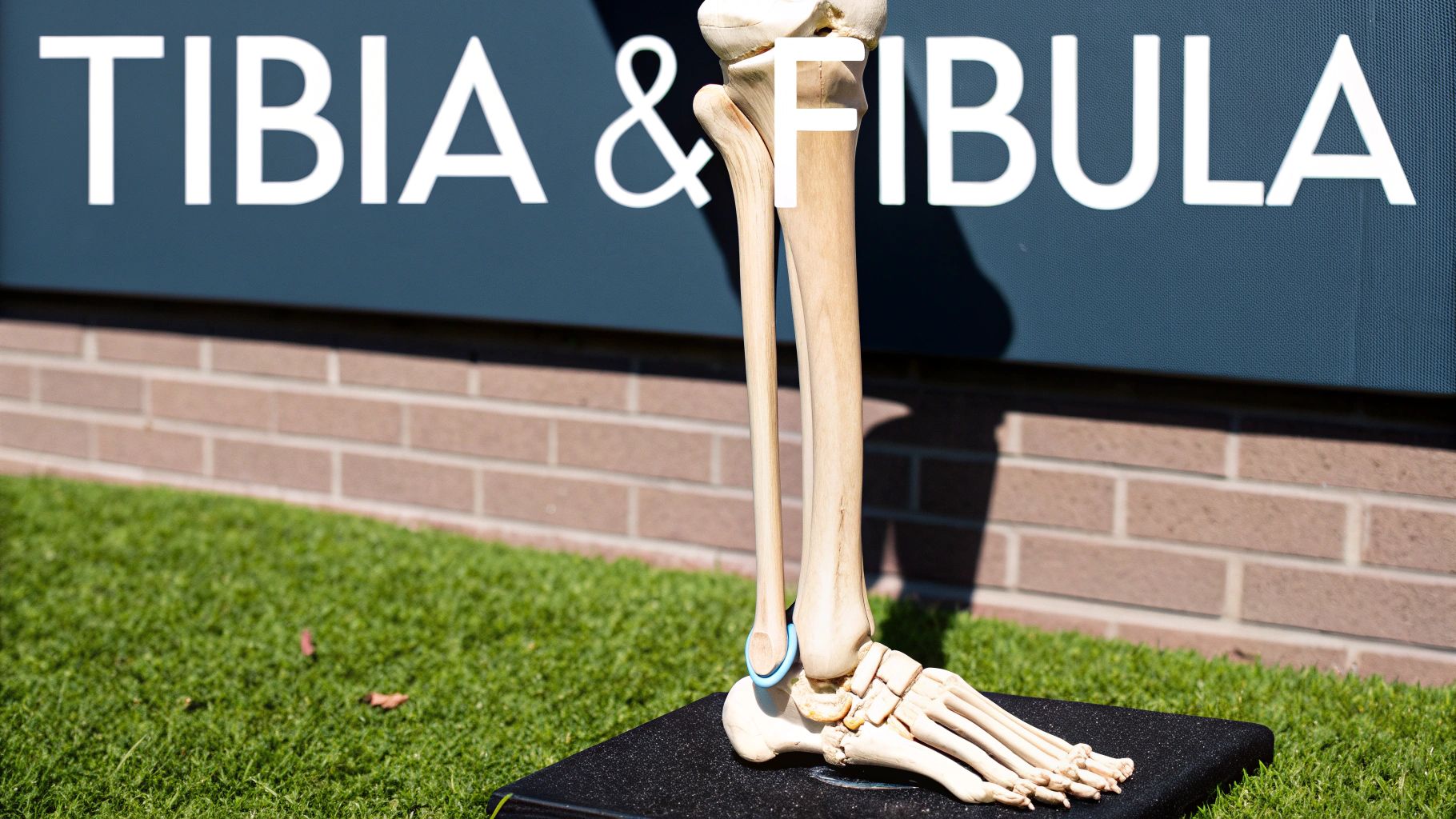

Diese Grafik zeigt sehr schön, wie die Tibia und die Fibula im rechten Unterschenkel aus einer vorderen Perspektive angeordnet sind.

Der Größenunterschied ist auf den ersten Blick unverkennbar: Die Tibia ist breit und massiv, während die Fibula filigran parallel dazu verläuft. Diese visuelle Gegenüberstellung unterstreicht ihre unterschiedlichen, sich aber perfekt ergänzenden Aufgaben.

Stell dir die Tibia wie eine Autobahn für dein Körpergewicht vor. Die Fibula ist dann die Leitplanke – sie lenkt zwar nicht den Hauptverkehr, aber sie sorgt dafür, dass du bei schnellen seitlichen Bewegungen nicht aus der Kurve fliegst.

Ihre Partnerschaft wird durch eine feste, faserige Membran (Membrana interossea) gefestigt. Diese spannt sich zwischen beiden Knochen und hilft dabei, die einwirkenden Kräfte gleichmäßig zu verteilen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede und Hauptfunktionen von Tibia und Fibula noch einmal übersichtlich zusammen.

Schienbein und Wadenbein im direkten Vergleich

Diese Tabelle hebt die wichtigsten Merkmale der beiden Knochen hervor und macht ihre spezialisierten Rollen im Unterschenkel deutlich.

| Merkmal | Tibia (Schienbein) | Fibula (Wadenbein) |

|---|---|---|

| Größe & Form | Der zweitgrößte Knochen im Körper; breit und robust | Lang und sehr schlank |

| Position | Medial (innen), parallel zur Fibula | Lateral (außen), parallel zur Tibia |

| Hauptfunktion | Trägt den Großteil des Körpergewichts (ca. 85 %) | Stabilisiert das Sprunggelenk, dient als Muskelansatz |

| Gelenkbeteiligung | Hauptbestandteil des Knie- und Sprunggelenks | Bildet den äußeren Knöchel (Malleolus lateralis) |

| Gewichtsbelastung | Direkte und hohe Gewichtsbelastung | Trägt nur einen geringen Teil des Gewichts (ca. 15 %) |

Wie du siehst, hat jeder Knochen seine ganz eigene, unverzichtbare Aufgabe. In den folgenden Abschnitten tauchen wir tiefer in die detaillierte Anatomie jedes Knochens ein, analysieren ihr komplexes Zusammenspiel und sehen uns an, was passiert, wenn dieses eingespielte Team durch Verletzungen aus dem Takt gerät.

Die Anatomie der Tibia im Detail

Das Schienbein, in der Fachsprache Tibia genannt, ist der wahre Held des Unterschenkels. Man kann ihn getrost als den Schwerstarbeiter unter den Knochen bezeichnen. Als zweitgrößter Knochen im menschlichen Körper trägt er die Hauptlast unseres Gewichts und fungiert als entscheidendes Bindeglied zwischen Knie und Sprunggelenk. Um seine enorme Bedeutung wirklich zu begreifen, schauen wir uns seinen Aufbau mal genauer an – von oben bis ganz nach unten.

Man kann sich die Tibia wie eine massive Säule vorstellen, die von der Evolution perfekt dafür konstruiert wurde, den täglichen Belastungen standzuhalten. Ihre Form ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer brillanten Anpassung, um Kräfte effizient weiterzuleiten und gleichzeitig für unerschütterliche Stabilität zu sorgen.

Der Tibiakopf und das Tibiaplateau

Unsere Erkundungstour beginnt ganz oben, am sogenannten Tibiakopf (Caput tibiae). Dieser Bereich ist auffällig breiter und massiver als der Rest des Knochens. Und das hat einen guten Grund: Er bildet die untere Hälfte des Kniegelenks, dem größten und wohl komplexesten Gelenk unseres Körpers.

Direkt auf dem Tibiakopf liegt das Tibiaplateau. Man kann sich diese fast flache Oberfläche wie eine Art Landebahn für den Oberschenkelknochen (Femur) vorstellen. Sie besteht aus zwei Gelenkflächen, den medialen und lateralen Kondylen. Zwischen diesen beiden Flächen sorgen die Menisken wie Stoßdämpfer für eine reibungslose Bewegung und verteilen den Druck bei jedem Schritt.

Ein besonders markanter Punkt direkt unter dem Knie ist die Tuberositas tibiae. Dieser Knubbel, den man an der Vorderseite des Schienbeins gut ertasten kann, ist der Ankerpunkt für die Patellasehne. Hier wird die geballte Kraft des Oberschenkelmuskels übertragen – eine Kraft, die wir zum Strecken des Knies, zum Gehen, Laufen und Springen dringend brauchen.

Stell dir die Tibia wie das Fundament eines Hauses vor. Das Tibiaplateau ist dabei die perfekt geebnete Bodenplatte, auf der das gesamte obere Stockwerk – also der Oberschenkel – sicher ruhen und sich bewegen kann.

Obwohl die Tibia für ihre Stärke bekannt ist, gibt es seltene Fehlbildungen. Eine davon ist die Tibiapseudarthrose, bei der der Knochen unterentwickelt ist oder sogar teilweise fehlt. Diese Erkrankung tritt in Deutschland mit einer Häufigkeit von etwa 1 zu 190.000 Geburten auf und macht oft aufwendige Behandlungen nötig, um Stabilität und Wachstum zu sichern.

Der Schaft der Tibia

Vom massiven Tibiakopf aus verläuft der lange, dreikantige Knochenschaft (Corpus tibiae) nach unten. Das ist der Teil, den wir umgangssprachlich als „Schienbein“ kennen und den man direkt unter der Haut fühlen kann. Seine Kanten sind dabei mehr als nur eine Laune der Natur; sie haben handfeste Vorteile:

- Vordere Kante (Margo anterior): Diese scharfe Kante ist am deutlichsten tastbar und gibt dem Unterschenkel seine typische Kontur. Jeder, der sich hier schon mal gestoßen hat, kennt sie nur zu gut.

- Mediale Fläche (Facies medialis): Die relativ flache Innenseite liegt direkt unter der Haut, was sie leider anfällig für schmerzhafte Prellungen macht.

- Laterale Kante (Margo interosseus): An dieser äußeren Kante ist eine starke Bindegewebsplatte, die Membrana interossea, befestigt. Sie verbindet die Tibia fest mit der Fibula und stabilisiert so den gesamten Unterschenkel.

Diese spezielle dreikantige Form maximiert die Stabilität bei minimalem Gewicht – ein geniales Prinzip, ähnlich wie bei einem I-Träger in der Architektur. Wenn dich die faszinierenden Strukturen und Funktionen der Knochen im menschlichen Körper interessieren, findest du in unserem Artikel über interessante Fakten zum menschlichen Skelett noch mehr spannende Einblicke.

Das distale Ende der Tibia

Am unteren Ende unserer Reise angekommen, wird die Tibia wieder breiter. Hier formt sie einen ganz entscheidenden Teil des oberen Sprunggelenks. Die auffälligste Struktur ist der Malleolus medialis, den die meisten von uns als Innenknöchel kennen. Dieser kräftige Knochenvorsprung bildet die innere Gabel des Sprunggelenks und sorgt dafür, dass unser Fuß nicht nach außen wegrutschen kann.

Die untere Gelenkfläche der Tibia, die Facies articularis inferior, steht in direktem Kontakt mit dem Sprungbein (Talus). Über diese kleine Fläche wird unser gesamtes Körpergewicht auf das Sprunggelenk übertragen. Man sieht also: Die Tibia ist ein echtes Meisterwerk der Biomechanik – gebaut für Last, Bewegung und Stabilität.

Die Rolle der Fibula für die Stabilität

Nachdem wir die massive, gewichtstragende Tibia kennengelernt haben, werfen wir nun einen Blick auf ihren schlankeren, oft unterschätzten Partner – die Fibula, auch als Wadenbein bekannt. Auf den ersten Blick wirkt sie fast ein wenig unscheinbar. Im Gegensatz zur Tibia stemmt sie kaum direktes Körpergewicht, man geht von nur etwa 15 % aus. Man könnte also meinen, sie sei nur ein stiller Begleiter, doch diese Annahme könnte falscher nicht sein.

Tatsächlich ist die Fibula ein absolut unverzichtbarer Akteur für die Stabilität und die feinen Bewegungen im Unterschenkel, ganz besonders im Sprunggelenk. Ihre wahre Stärke liegt nicht im Tragen von Last, sondern darin, ein entscheidender Ankerpunkt und Stabilisator zu sein. Ohne sie wären präzise Bewegungen und ein sicherer Stand kaum vorstellbar.

Der Fibulakopf als wichtiger Ankerpunkt

Unsere Reise entlang des Wadenbeins startet ganz oben, am Fibulakopf (Caput fibulae). Dieser kleine, knubbelige Vorsprung sitzt direkt unterhalb des Kniegelenks an der Außenseite deines Beins. Obwohl er nicht direkt am Kniegelenk selbst beteiligt ist, hat er eine zentrale Aufgabe: Er dient als Befestigungspunkt für unglaublich wichtige Strukturen.

Dazu gehören vor allem:

- Das äußere Seitenband (Ligamentum collaterale laterale) des Knies, das für die seitliche Stabilität sorgt.

- Die Sehne des Bizeps femoris, ein kräftiger Muskel an der Rückseite deines Oberschenkels, den du zum Beugen des Knies brauchst.

Der Fibulakopf funktioniert also wie ein strategisch platzierter Poller. Er verankert Bänder und Muskeln sicher und schützt so das Kniegelenk davor, seitlich wegzuknicken. Diese Verankerung ist das A und O für die Kontrolle und Stabilität bei jeder Drehbewegung.

Man kann sich die Fibula wie den Ausleger eines Krans vorstellen. Sie trägt nicht die Hauptlast, aber sie sorgt für das Gleichgewicht, die Reichweite und die Präzision des gesamten Systems. Ohne diesen Ausleger würde der Kran schon bei der kleinsten seitlichen Belastung umkippen.

Der Außenknöchel als Meister der Stabilität

Die vielleicht wichtigste Rolle der Fibula zeigt sich ganz unten an ihrem Ende. Hier bildet sie den Außenknöchel (Malleolus lateralis) – diesen prominenten Knochenvorsprung, den du an der Außenseite deines Sprunggelenks tasten kannst. Und dieser Außenknöchel ragt weiter nach unten als sein Gegenstück auf der Innenseite, der vom Schienbein gebildete Malleolus medialis.

Dieser anatomische Aufbau ist kein Zufall, sondern ein genialer Trick der Natur. Durch seine tiefere Position bildet der Außenknöchel eine stabile äußere Gabel für das Sprunggelenk. Er verhindert, dass der Fuß unter Last nach innen wegrutscht – eine Bewegung, die wir alle schmerzhaft als „Umknicken“ kennen.

Jeder, der schon einmal unglücklich aufgetreten ist und sich den Knöchel verdreht hat, spürt sofort, wie wichtig diese Struktur ist. Die Bänder, die am Außenknöchel ansetzen, sind die erste Verteidigungslinie gegen solche Verletzungen. Die Fibula ist damit quasi der Wächter unserer seitlichen Knöchelstabilität.

Obwohl die Fibula so robust ist, kann sie von Geburt an fehlen oder unterentwickelt sein. Diese sogenannten Fibuladefekte sind in Deutschland zum Glück äußerst selten und treten nur bei etwa 0,31 pro 10.000 Neugeborenen auf. Meist gehen diese Fehlbildungen mit weiteren Anomalien am Bein einher. Mehr über diese seltene Erkrankung erfährst du auf einer Informationsseite zu Fibuladefekten.

Mehr als nur ein Knochen

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Fibula weit mehr ist als nur der „kleine Bruder“ der Tibia. Sie ist ein multifunktionales Bauteil, das für die Biomechanik unseres Unterschenkels absolut unverzichtbar ist.

Ihre Hauptaufgaben sind:

- Stabilität des Sprunggelenks: Der Außenknöchel ist der wichtigste passive Schutz gegen das Umknicken.

- Muskelansatzpunkt: Sie bietet zahlreichen Muskeln, die für die Bewegungen von Fuß und Zehen zuständig sind, eine große Anheftungsfläche.

- Kräfteverteilung: Über eine straffe Membran (Membrana interossea) hilft sie dabei, die auf den Unterschenkel wirkenden Kräfte abzuleiten und zu verteilen.

Ohne die Fibula wäre unser Gang unsicher, das Laufen instabil und schnelle Richtungswechsel wären so gut wie unmöglich. Sie ist der stille Held, der im Schatten der Tibia dafür sorgt, dass unser Fundament solide und gleichzeitig flexibel bleibt.

Wie Tibia und Fibula zusammenarbeiten

Die Tibia und Fibula sind viel mehr als nur zwei Knochen, die zufällig nebeneinanderliegen. Man muss sie sich als hochfunktionale Einheit vorstellen, die nur durch ihr perfektes Zusammenspiel die komplexen Bewegungen und Belastungen unseres Alltags meistert. Stell dir nur mal vor, sie wären nicht fest miteinander verbunden – jeder Schritt wäre instabil und brandgefährlich. Doch die Natur hat hierfür geniale Verbindungsmechanismen entwickelt.

Diese enge Partnerschaft wird an drei entscheidenden Punkten gefestigt: an den beiden Gelenken oben am Knie und unten am Knöchel sowie über ihre gesamte Länge durch eine faserige Membran. Erst diese drei Verbindungen machen aus zwei einzelnen Knochen ein stabiles, tragfähiges Team.

Die Membrana interossea als verbindendes Element

Zwischen Tibia und Fibula spannt sich eine breite, extrem widerstandsfähige Bindegewebsplatte, die Membrana interossea cruris. Man kann sie sich wie eine straff gespannte, robuste Plane vorstellen, die zwischen zwei Masten hängt. Diese Membran erfüllt gleich mehrere, lebenswichtige Aufgaben.

Ihre Hauptfunktionen sind:

- Kräfteverteilung: Wenn du gehst oder springst, wirkt eine enorme Kraft auf die Tibia. Die Membran leitet einen Teil dieser Kraft auf die Fibula um und verteilt so die Last gleichmäßig über den gesamten Unterschenkel. Das schützt die Tibia vor einer Überlastung.

- Muskelursprung: Die Membran bietet eine riesige Anheftungsfläche für insgesamt neun Muskeln des Unterschenkels. Ohne diese zusätzliche Fläche hätten die Muskeln, die für die Bewegung deiner Füße und Zehen zuständig sind, nicht genügend Platz und Halt.

Diese Struktur sorgt also nicht nur für mechanische Stabilität, sondern dient auch als fundamentales Bauteil für die Muskelfunktion. Sie verwandelt den Zwischenraum der Knochen in eine wertvolle Nutzfläche.

Denk an die Membran wie an das straffe Netz eines Trampolins. Es verbindet den Rahmen (Tibia und Fibula) und fängt die Energie bei jedem Sprung (Schritt) ab, um sie sicher zu verteilen und eine stabile Basis für die nächste Bewegung zu schaffen.

Die Gelenke an Knie und Knöchel

Am oberen Ende sind Tibia und Fibula durch das proximale Tibiofibulargelenk verbunden. Dieses Gelenk direkt unterhalb des Knies erlaubt nur minimale Bewegungen, ist aber entscheidend, um die Rotationskräfte abzufedern, die beim Beugen und Strecken des Knies entstehen.

Viel wichtiger ist jedoch die Verbindung am unteren Ende: die distale tibiofibulare Syndesmose. Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Gelenk mit Knorpel, sondern um ein extrem starkes Bandgefüge, das die Sprunggelenksgabel zusammenhält. Diese Syndesmose ist der Schlüssel zur Stabilität deines Knöchels. Sie sorgt dafür, dass die Gabel aus Innen- und Außenknöchel bei Belastung nicht auseinanderweicht.

Genau diese Verbindung ist bei einer sogenannten Syndesmoseverletzung oder einem hohen Umknicktrauma betroffen. Eine solche Verletzung, die häufig bei Sportlern auftritt, ist besonders schwerwiegend, da sie die gesamte Stabilität des Sprunggelenks gefährdet und oft eine lange Heilungsdauer mit sich bringt.

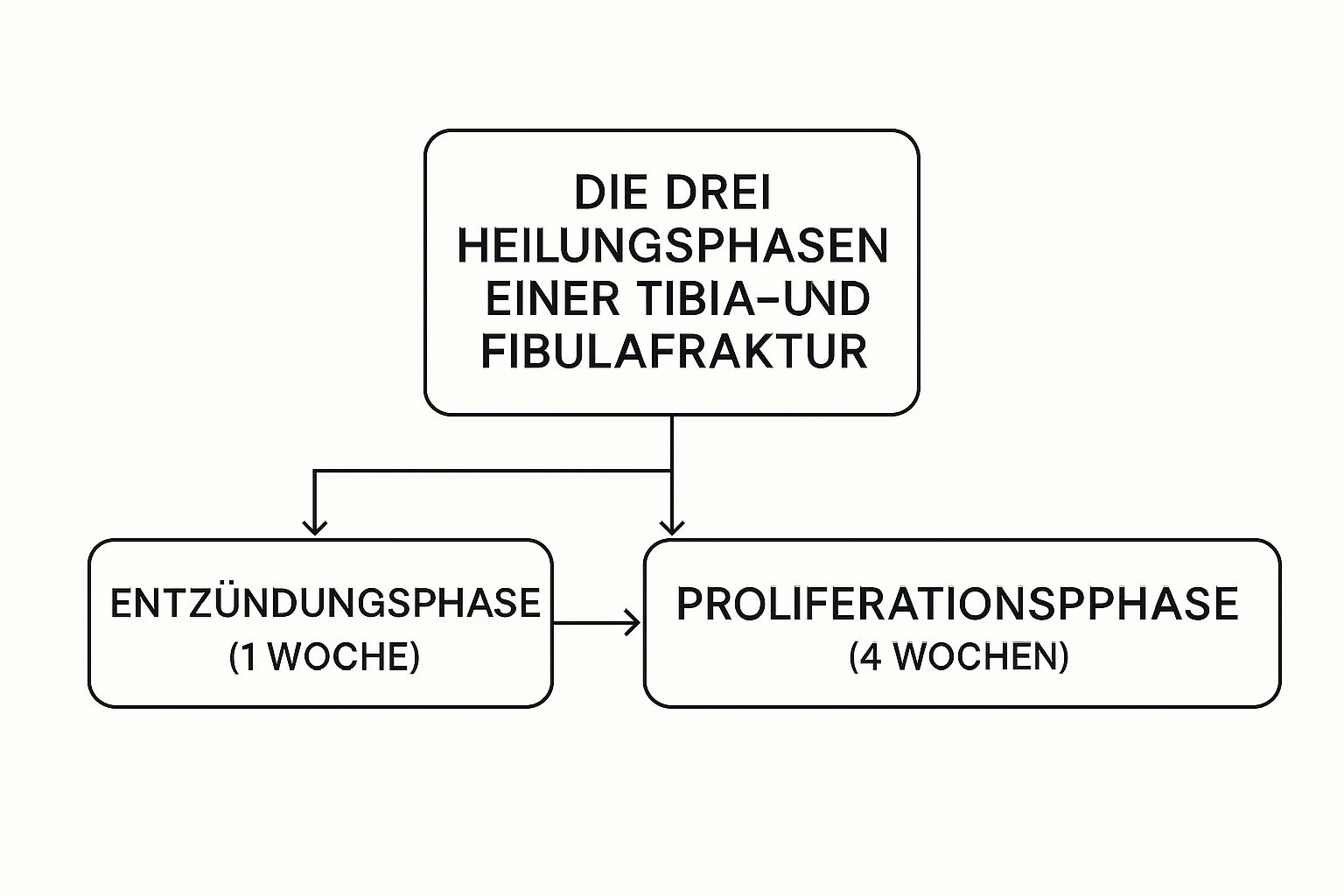

Die folgende Infografik verdeutlicht die typischen Phasen, die ein Knochen wie die Tibia nach einer Fraktur durchläuft, um seine ursprüngliche Stabilität wiederzuerlangen.

Die Darstellung zeigt, dass die Knochenheilung ein langwieriger Prozess ist. Er erstreckt sich von einer kurzen Entzündungsphase über eine mehrwöchige Reparaturphase bis hin zu einer monatelangen Umbauphase, in der der Knochen seine endgültige Festigkeit zurückgewinnt. Diese Phasen sind entscheidend für die Wiederherstellung der vollen Funktion von Tibia und Fibula nach einer Verletzung.

Häufige Verletzungen und ihre Behandlung

Nachdem wir uns die Anatomie und das perfekte Zusammenspiel von Tibia und Fibula angesehen haben, wird es Zeit, in die Praxis einzutauchen. Was passiert eigentlich, wenn dieses stabile Duo durch einen Unfall aus dem Gleichgewicht gerät? Verletzungen an Schien- und Wadenbein gehören tatsächlich zu den häufigsten Knochenbrüchen und können von einem feinen Riss bis hin zu einer komplizierten Trümmerfraktur alles umfassen.

Ein falscher Tritt beim Sport, ein unglücklicher Sturz von der Leiter oder ein Verkehrsunfall – die Ursachen sind so vielfältig wie das Leben selbst. Das Ergebnis ist aber oft dasselbe: eine Fraktur der Unterschenkelknochen. Solche Brüche sind nicht nur extrem schmerzhaft, sondern stellen auch eine enorme Belastung für den Körper dar und brauchen eine sorgfältige Behandlung, um die volle Funktion des Beins wiederherzustellen.

Von einfachen Brüchen bis zu komplexen Frakturen

Klar ist: Nicht jeder Bruch ist gleich. Die Art der Fraktur hängt ganz entscheidend von der Kraft ab, die auf den Knochen eingewirkt hat. Ein direkter, harter Schlag, wie man ihn vom Fußball kennt, führt oft zu einer glatten Querfraktur. Eine plötzliche Drehbewegung, typisch beim Skifahren, verursacht hingegen eher eine spiralförmige Fraktur, die sich wie eine Wendeltreppe um den Knochen zieht.

Ärzte unterscheiden im Grunde zwischen zwei Hauptszenarien:

- Nicht-dislozierte Frakturen: Hier sind die Knochenstücke nur ganz leicht verschoben, fast wie ein Sprung in einer Porzellantasse. Solche Brüche lassen sich oft konservativ, also ohne Operation, behandeln.

- Dislozierte Frakturen: Die Knochenenden sind deutlich gegeneinander verrutscht und haben ihre natürliche Position verloren. In solchen Fällen ist eine Operation fast immer unumgänglich.

Eine besonders schwere Form ist die offene Fraktur, bei der ein Knochenende die Haut durchspießt. Das ist ein absoluter Notfall, denn hier besteht ein hohes Infektionsrisiko, das eine sofortige chirurgische Versorgung erfordert.

Spezielle Verletzungsmuster am Unterschenkel

Manche Verletzungen sind besonders typisch für das Zusammenspiel von Tibia und Fibula. Ihre Diagnose erfordert ein tiefes anatomisches Verständnis, denn die Symptome können manchmal ganz schön irreführend sein.

Die Pilon-Fraktur: Stell dir einen Sturz aus großer Höhe vor, bei dem du mit den Füßen aufkommst. Die gesamte Wucht deines Körpergewichts schießt durch das Sprunggelenk direkt in die Tibia. Dabei kann die untere Gelenkfläche der Tibia regelrecht zertrümmert werden. Diese „Pilon-tibial-Fraktur“ ist eine der kompliziertesten Gelenkfrakturen überhaupt und macht eine aufwendige operative Rekonstruktion notwendig.

Die Maisonneuve-Fraktur: Dieses Verletzungsmuster ist besonders tückisch und ein Paradebeispiel für die funktionelle Einheit von Tibia und Fibula. Alles beginnt mit einer heftigen Drehbewegung im Sprunggelenk, wodurch die Bänder auf der Innenseite reißen. Die Kraft wandert dann über die Membrana interossea am Knochen entlang nach oben und bricht die Fibula weit oben, in der Nähe des Knies. Der Patient klagt vielleicht über Knieschmerzen, aber die eigentliche Ursache ist eine Instabilität im Sprunggelenk.

Statistiken untermauern die Wichtigkeit dieses Themas. Allein 2019 gab es in Deutschland 688.403 Knochenbrüche bei Erwachsenen. Die Rate der Frakturen an langen Röhrenknochen wie Tibia und Fibula ist in den letzten zehn Jahren sogar um 14 % gestiegen. Das zeigt, wie relevant diese Verletzungen sind. Interessanterweise nimmt die Häufigkeit mit dem Alter dramatisch zu. Mehr über die Inzidenz von Frakturen in Deutschland und die zugrunde liegenden Daten kannst du hier nachlesen.

Behandlungsoptionen von Gips bis Operation

Die Behandlung richtet sich immer nach der Art und dem Schweregrad des Bruchs. Das oberste Ziel ist aber immer dasselbe: Die Knochen müssen wieder perfekt ausgerichtet und so stabilisiert werden, dass sie in Ruhe heilen können.

Der Grundsatz der Knochenbruchbehandlung lautet: Reponieren, Fixieren, Ruhigstellen. Erst wird der Knochen in die richtige Position gebracht, dann fixiert und schließlich ruhiggestellt, um die Heilung zu ermöglichen.

Konservative Behandlung: Bei stabilen, nicht verschobenen Brüchen – oft bei isolierten Fibulafrakturen – reicht eine konservative Therapie. Meist bedeutet das, dass das Bein für mehrere Wochen in einem Gips oder einer speziellen Orthese ruhiggestellt wird. In dieser Zeit bildet der Körper neuen Knochen (den sogenannten Kallus), der die Bruchstelle überbrückt und heilt.

Operative Behandlung: Bei verschobenen, instabilen oder offenen Frakturen führt kein Weg an einer Operation vorbei. Hier gibt es verschiedene Methoden:

- Marknagel (Intramedulläre Nagelung): Bei Tibiafrakturen ist das der Goldstandard. Ein langer Metallnagel wird direkt in den Markraum des Knochens eingeführt und stabilisiert ihn von innen. Der große Vorteil: Das Bein kann oft schon früh wieder bewegt und teilweise belastet werden.

- Platten und Schrauben (ORIF): Bei gelenksnahen oder komplexen Trümmerbrüchen kommen spezielle Platten und Schrauben zum Einsatz. Sie fixieren die einzelnen Knochenfragmente und ermöglichen eine präzise anatomische Rekonstruktion der Gelenkfläche.

- Fixateur externe: Bei schweren Weichteilverletzungen oder offenen Brüchen wird ein externes Gestell angebracht. Dabei werden Pins durch die Haut in den Knochen gebohrt und außerhalb des Körpers mit Stangen verbunden. So wird der Bruch stabilisiert, ohne das verletzte Gewebe zusätzlich zu belasten.

Die Heilung eines Knochenbruchs ist ein faszinierender und komplexer biologischer Prozess. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, woraus unsere Knochen bestehen und wie sie sich regenerieren, bietet unser weiterführender Artikel spannende Einblicke. Letztendlich hängen eine erfolgreiche Genesung und die Rückkehr zur vollen Beweglichkeit von der richtigen Diagnose, der passenden Therapie und einer guten Portion Geduld während der Rehabilitation ab.

Die wichtigsten Fragen zu Tibia und Fibula

Nachdem wir uns die Anatomie und die typischen Verletzungen von Tibia und Fibula genau angesehen haben, ist es Zeit für die Fragen, die im Alltag am häufigsten aufkommen. Dieser Abschnitt ist wie eine schnelle Sprechstunde: Hier bekommst du klare und verständliche Antworten auf alles, was dich rund um Schien- und Wadenbein beschäftigt.

Egal, ob du dich von einer Verletzung erholst, sportlich aktiv bist oder einfach nur neugierig – hier findest du, was du wissen musst.

Wie lange dauert die Heilung einer Tibia- und Fibulafraktur?

Das ist wohl die drängendste Frage nach einem Bruch – und die Antwort ist sehr individuell. Die Heilungsdauer hängt ganz stark von der Art der Fraktur, deinem Alter und deinem allgemeinen Gesundheitszustand ab. Eine allgemeingültige Antwort gibt es also nicht, aber wir können uns an groben Zeitfenstern orientieren.

Ein einfacher, glatter Bruch, der ohne Operation mit einem Gips behandelt wird, braucht meist sechs bis acht Wochen, bis die Knochen wieder stabil genug sind. Bei komplizierteren Brüchen, die operiert werden mussten – vielleicht mit einem Nagel im Knochenmark oder mit Platten und Schrauben – zieht sich der ganze Prozess deutlich länger hin. Hier sprechen wir oft von vier bis sechs Monaten, bis du den Unterschenkel wieder normal belasten kannst. Manchmal dauert der vollständige Umbau und die Remodellierung des Knochens sogar bis zu einem Jahr.

Man darf nicht vergessen: Die knöcherne Heilung ist nur der erste Schritt. Mindestens genauso entscheidend für den Erfolg ist die anschließende Physiotherapie, um die volle Beweglichkeit und Muskelkraft zurückzugewinnen.

Warum habe ich Schmerzen am Schienbein ohne Bruch?

Schienbeinschmerzen bedeuten zum Glück nicht immer gleich einen Bruch. Eine der häufigsten Ursachen, gerade bei Läufern und Sportlern, ist das sogenannte Schienbeinkantensyndrom (medizinisch: mediales tibiales Stresssyndrom, kurz MTSS).

Stell es dir wie eine klassische Überlastungsreaktion vor. Der Knochen und die daran ansetzenden Muskeln sind gereizt. Der Schmerz entsteht durch eine Entzündung der Knochenhaut an der Tibia, oft ausgelöst durch:

- Eine zu schnelle Steigerung des Trainingspensums.

- Laufen auf sehr hartem Untergrund wie Asphalt.

- Falsches oder durchgelaufenes Schuhwerk.

- Fußfehlstellungen, die zu einer ungleichmäßigen Belastung führen.

Der Schmerz fühlt sich oft dumpf und ziehend an. Typischerweise tritt er zu Beginn des Trainings auf, lässt währenddessen nach und kommt nach der Belastung umso stärker zurück.

Was ist der Hauptunterschied in der Funktion?

Der entscheidende Unterschied zwischen Tibia und Fibula lässt sich ganz einfach auf den Punkt bringen: Es geht um das Tragen von Gewicht und um Stabilität.

Die Tibia ist der absolute Schwerstarbeiter. Als zweitgrößter Knochen im menschlichen Körper trägt sie den Löwenanteil unseres Gewichts – rund 85 %. Sie ist das tragende Fundament des Unterschenkels und unverzichtbar für die Funktion von Knie- und Sprunggelenk.

Die Fibula hingegen ist der feine Stabilisator. Sie trägt so gut wie kein direktes Körpergewicht, ist aber als Ankerpunkt für wichtige Bänder und Muskeln sowie als äußere Gabel des Sprunggelenks (der Außenknöchel) unbezahlbar. Sie sichert das Gelenk seitlich und bewahrt uns vor dem Umknicken. Wenn du mehr über die Grundlagen unseres Körpers erfahren willst, gibt dir unser Artikel zur Anatomie einfach erklärt einen super Überblick.

Möchtest du die faszinierende Anatomie des Menschen nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir medizinische Illustrationen in einzigartige Kunstwerke. Entdecke unsere Vintage-Anatomie-Poster und bringe die Schönheit des menschlichen Körpers in deine Räume. Schau dir jetzt unsere Kollektionen auf animus-medicus.de an!