Nervensystem Aufbau und Funktion einfach erklärt

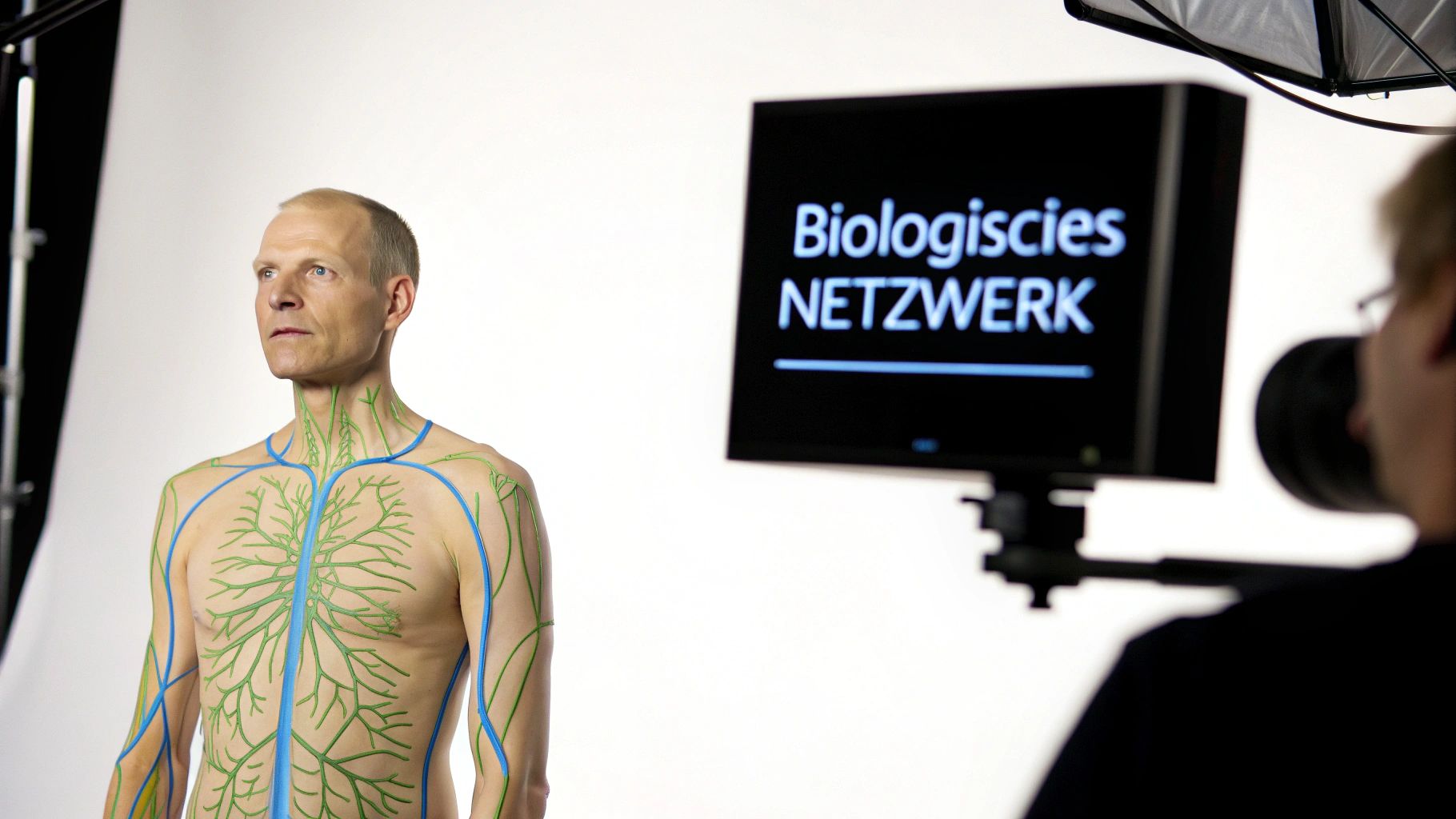

Das menschliche Nervensystem ist das ultimative Kommunikationsnetzwerk unseres Körpers. Man kann es sich wie ein biologisches Hochgeschwindigkeitsinternet vorstellen, das jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Aktion lenkt und steuert. Es ist unsere Kommandozentrale, die blitzschnell Informationen verarbeitet und Befehle bis in die letzte Zelle schickt. Den grundlegenden Aufbau und die Funktion des Nervensystems zu verstehen, ist der Schlüssel, um Gesundheit und Verhalten wirklich zu begreifen.

Ein biologisches Meisterwerk verstehen

Stellen wir uns den Körper mal als riesigen, komplexen Staat vor. Das Nervensystem wäre dann die komplette Regierungs- und Verwaltungsinfrastruktur in einem. Es stellt sicher, dass alle Abteilungen – von der kleinsten Muskelzelle bis zum größten Organ – reibungslos zusammenarbeiten.

Dieses Netzwerk ist aber viel mehr als nur eine Ansammlung von Kabeln. Es ist das, was uns erlaubt, die Welt wahrzunehmen, zu lernen, zu fühlen und uns bewusst zu bewegen. Jede noch so kleine Interaktion mit unserer Umwelt läuft über dieses faszinierende System.

Warum ein tiefes Verständnis so wichtig ist

Die Komplexität des Nervensystems ist beeindruckend. Es besteht aus schätzungsweise 86 Milliarden Nervenzellen (Neuronen), und jede einzelne kann bis zu 10.000 Verbindungen mit anderen knüpfen. Dieses gewaltige Netzwerk verdeutlicht seine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. So überrascht es kaum, dass Studien zufolge etwa 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland im Laufe ihres Lebens von mindestens einer neurologischen Erkrankung betroffen sind. Mehr dazu kannst du auf hirnstiftung.org nachlesen.

Ein solides Wissen über den Aufbau und die Funktion des Nervensystems hilft dir, die Grundlagen von Gesundheit und Krankheit besser zu verstehen. Es ist die Basis, um zu begreifen:

- Wie wir lernen und uns erinnern: Unser Gehirn, die Schaltzentrale, speichert Informationen, indem es neuronale Verbindungen stärkt.

- Warum wir fühlen: Emotionen wie Freude oder Angst werden durch chemische Botenstoffe im Gehirn gesteuert.

- Wie unser Körper auf Stress reagiert: Das Nervensystem löst die „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion aus und reguliert danach die Entspannung.

Das Nervensystem ist die Brücke zwischen unserer inneren Welt und der äußeren Realität. Es übersetzt Sinneseindrücke in bewusste Wahrnehmung und verwandelt Gedanken in gezielte Handlungen.

Um diese Komplexität greifbar zu machen, teilt man das System in zwei Hauptbereiche ein: das Zentrale Nervensystem (ZNS) und das Periphere Nervensystem (PNS). Das ZNS, bestehend aus Gehirn und Rückenmark, ist die Kommandozentrale. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, schau dir unseren Artikel an, in dem der Gehirnaufbau einfach erklärt wird. Das PNS hingegen umfasst alle Nervenbahnen außerhalb des ZNS und agiert als Bote. In den folgenden Abschnitten schauen wir uns diese Strukturen genauer an.

Die zwei Hauptabteilungen: ZNS und PNS

Um das komplexe Geflecht unseres Nervensystems zu entwirren, greifen Anatomen auf eine bewährte Unterteilung zurück. Sie gliedern es in zwei große, aber untrennbar miteinander verbundene Bereiche: das Zentrale Nervensystem (ZNS) und das Periphere Nervensystem (PNS). Diese Aufteilung hilft uns enorm dabei, die unterschiedlichen Aufgaben und Strukturen klar zuzuordnen.

Man kann es sich ein bisschen wie ein riesiges Logistikunternehmen vorstellen. Das ZNS ist dabei die Konzernzentrale, in der alle wichtigen Entscheidungen getroffen und Strategien entwickelt werden. Das PNS ist im Gegenzug das gewaltige Netzwerk aus Kurieren und Spähern, die unermüdlich Informationen aus der ganzen Welt sammeln und die Anweisungen der Zentrale blitzschnell umsetzen.

Das Zentrale Nervensystem als Kommandozentrale

Das ZNS ist die unangefochtene Schaltzentrale unseres Körpers. Es besteht aus nur zwei Hauptkomponenten, die es aber in sich haben: dem Gehirn und dem Rückenmark.

Im Gehirn laufen buchstäblich alle Fäden zusammen. Es analysiert die eingehenden Daten unserer Sinne, gleicht sie mit Erinnerungen ab, formt daraus Gedanken und schmiedet komplexe Handlungspläne. Das Rückenmark dient dabei als superschnelle Datenautobahn, die das Gehirn mit dem Rest des Körpers vernetzt. Es leitet aber nicht nur Befehle weiter, sondern kann auch eigenständig blitzschnelle, unwillkürliche Reaktionen steuern – das, was wir als Reflexe kennen.

Das Zentrale Nervensystem agiert wie der CEO eines Unternehmens. Es wertet die Marktdaten aus (sensorische Informationen), entwickelt Strategien (Gedanken und Pläne) und gibt klare Anweisungen (motorische Befehle) an die ausführenden Abteilungen weiter.

Wie wichtig diese Zentrale ist, zeigen leider auch die klinischen Zahlen. Jedes Jahr müssen in Deutschland rund 631.000 stationäre Behandlungen aufgrund von Erkrankungen des Nervensystems durchgeführt werden. Diagnosen wie ein Schlaganfall, Epilepsie oder Multiple Sklerose greifen direkt die Funktion des ZNS an und machen schmerzlich bewusst, wie zentral es für unsere Gesundheit ist. Wer tiefer in diese Daten eintauchen möchte, wird bei Statista fündig.

Das Periphere Nervensystem als Nachrichtennetzwerk

Während das ZNS die Entscheidungen fällt, kümmert sich das PNS um die gesamte Kommunikation. Es umfasst alle Nervenbahnen, die sich außerhalb von Gehirn und Rückenmark befinden und unseren Körper wie ein feines Spinnennetz durchziehen. Seine Mission: Informationen zwischen dem ZNS und unseren Gliedmaßen, Organen und Sinnesrezeptoren hin- und herzuschicken.

Diese Übermittlung läuft in beide Richtungen:

- Sensorische (afferente) Nerven: Sie sind die Späher. Sie melden Sinneseindrücke wie Berührung, Temperatur oder Schmerz von der „Front“ an das ZNS.

- Motorische (efferente) Nerven: Sie sind die Kuriere. Sie überbringen die Befehle vom ZNS an die Muskeln und Drüsen, um eine Reaktion auszulösen.

Die Geschwindigkeit, mit der das PNS diese Nachrichten transportiert, ist wirklich atemberaubend. Sie kann bis zu 120 Meter pro Sekunde erreichen – das sind über 430 km/h! Dieses Tempo ist absolut entscheidend für unsere Reaktionsfähigkeit im Alltag.

Um die Unterschiede noch einmal klar herauszustellen, hier eine kleine Gegenüberstellung:

Vergleich Zentrales und Peripheres Nervensystem

| Merkmal | Zentrales Nervensystem (ZNS) | Peripheres Nervensystem (PNS) |

|---|---|---|

| Hauptkomponenten | Gehirn und Rückenmark | Alle Nerven außerhalb von Gehirn und Rückenmark (Hirnnerven, Spinalnerven) |

| Primäre Funktion | Integration, Verarbeitung und Koordination von Informationen; Steuerung von komplexen Funktionen | Übertragung von Informationen zwischen dem ZNS und dem Rest des Körpers |

| Schlüsselaufgaben | Denken, Lernen, Gedächtnis, Emotionen, Auslösung von Reflexen | Übermittlung von Sinnesreizen (z. B. Schmerz, Temperatur), Weiterleitung motorischer Befehle |

Diese Tabelle verdeutlicht schön, wie die beiden Systeme Hand in Hand arbeiten, aber doch klar voneinander getrennte Kernaufgaben haben.

Perfektes Zusammenspiel im Alltag

Wie ZNS und PNS zusammenarbeiten, lässt sich am besten an einem schmerzhaften, aber lehrreichen Alltagsbeispiel zeigen: dem versehentlichen Griff auf eine heiße Herdplatte.

- Sensorischer Input (PNS): Hitze-Rezeptoren in deiner Haut schlagen Alarm. Sie schicken sofort ein Notsignal über die sensorischen Nervenbahnen des PNS los.

- Verarbeitung (ZNS): Das Signal rast zum Rückenmark. Um keine Zeit zu verlieren, wird hier sofort ein Reflex ausgelöst – noch bevor die Info überhaupt im Gehirn ankommt.

- Motorischer Output (PNS): Das Rückenmark schickt über die motorischen Nervenbahnen des PNS den unmissverständlichen Befehl „Hand sofort wegziehen!“ an deine Armmuskulatur.

- Bewusste Wahrnehmung (ZNS): Quasi zeitgleich erreicht die Schmerzinformation dein Gehirn. Erst jetzt nimmst du den Schmerz bewusst wahr und speicherst die wichtige Lektion ab: „Vorsicht, Herdplatte heiß!“

Dieser gesamte Ablauf dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Er ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die nahtlose Kommunikation zwischen dem peripheren Netzwerk und der zentralen Kommandoeinheit unser Überleben sichert.

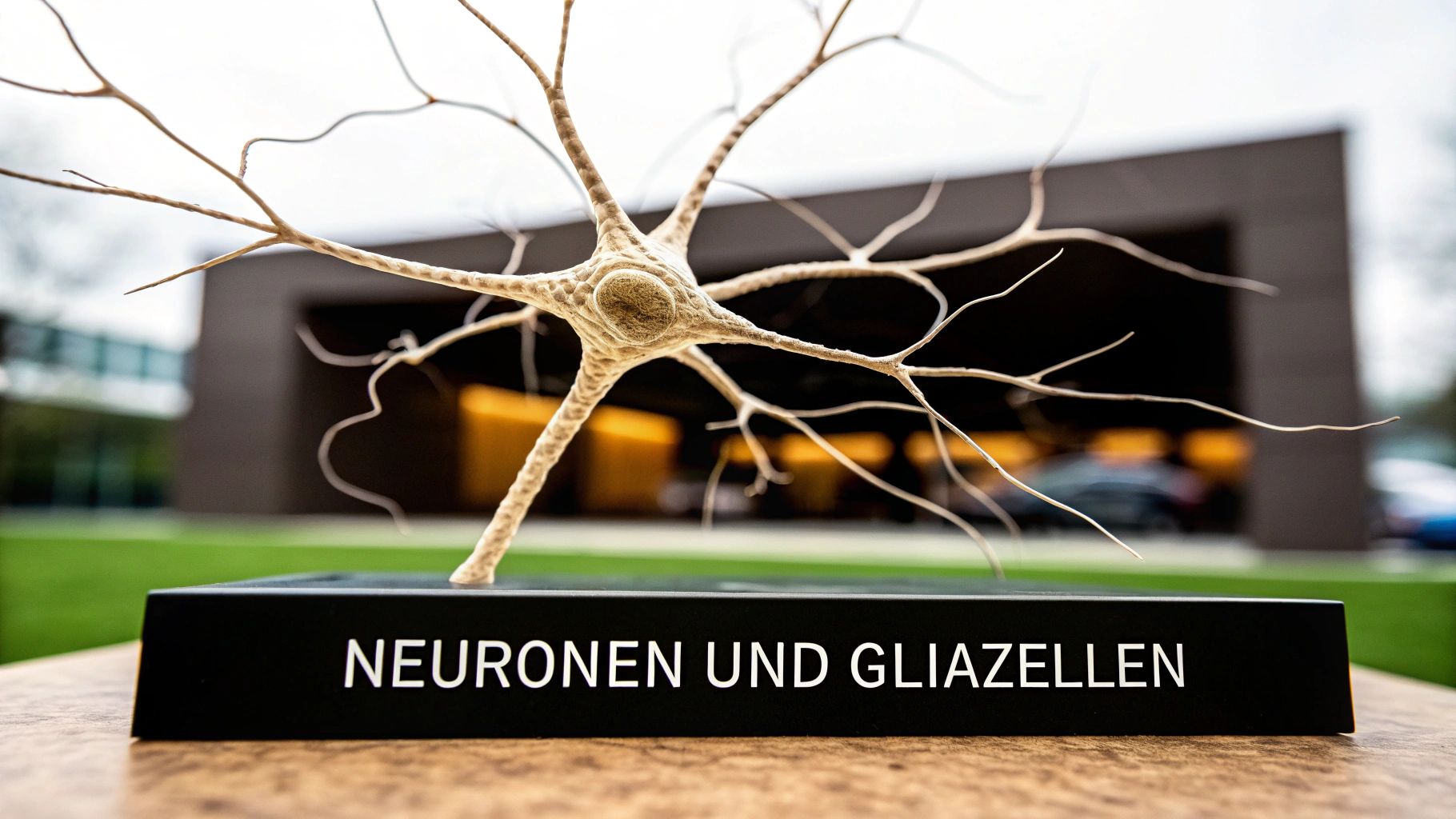

Die zellulären Bausteine: Neuronen und Gliazellen

Nachdem wir das Nervensystem in seine großen Abteilungen ZNS und PNS aufgeteilt haben, tauchen wir jetzt eine Ebene tiefer ein. Hier begegnen wir den eigentlichen Stars der Show: den mikroskopisch kleinen, aber unfassbar mächtigen Zellen, die das ganze Netzwerk bilden – Neuronen und Gliazellen. Ohne das perfekte Zusammenspiel dieser beiden Zelltypen wäre der Aufbau und die Funktion des Nervensystems schlicht undenkbar.

Stell dir Neuronen wie hochspezialisierte Nachrichtenagenten des Körpers vor. Ihre einzige Aufgabe: Informationen in Form von elektrischen Impulsen empfangen, verarbeiten und blitzschnell weiterleiten. Sie sind die unangefochtenen Meister der Langstreckenkommunikation.

Gliazellen hingegen galten lange Zeit fälschlicherweise nur als passiver „Klebstoff“ (griechisch glia = Leim), der alles irgendwie zusammenhält. Heute wissen wir: Sie sind die unverzichtbaren Service-Techniker, Bodyguards und Versorger der anspruchsvollen Neuronen. Gemeinsam bilden sie ein dynamisches Team, das die Grundlage für jede unserer Handlungen, jeden Gedanken und jedes Gefühl legt.

Die Neuronen als Informationsüberträger

Jedes einzelne Neuron ist eine beeindruckende kleine Maschine, perfekt konstruiert für die schnelle Datenübertragung. Obwohl es verschiedene Typen gibt, teilen sich die meisten einen ähnlichen Grundaufbau, der stark an ein Kommunikationssystem erinnert.

- Der Zellkörper (Soma): Das ist die „Kommandozentrale“ der Zelle. Hier sitzt der Zellkern, und hier läuft die Produktion aller wichtigen Proteine auf Hochtouren.

- Dendriten: Stell sie dir wie unzählige kleine Antennen vor. Diese stark verästelten Fortsätze fangen Signale von anderen Neuronen ein.

- Das Axon: Man kann es als das lange „Sendekabel“ bezeichnen. Es leitet das elektrische Signal vom Zellkörper weg zu anderen Zellen – manchmal über eine Strecke von mehr als einem Meter!

- Die Synapse: Das ist die spezielle Kontaktstelle ganz am Ende des Axons. Hier wird die Information an die nächste Zelle übergeben.

Dieser spezialisierte Aufbau ermöglicht es Neuronen, extrem komplexe Netzwerke zu bilden. Eine einzelne Zelle kann Signale von Tausenden anderen empfangen und selbst an Tausende weitere senden. Um den Aufbau einer Nervenzelle noch detaillierter zu visualisieren, bieten wir in unserem Shop passende anatomische Darstellungen an.

Ein einzelnes Neuron im Gehirn kann bis zu 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen haben. Diese unglaubliche Vernetzung ist die biologische Basis für komplexe Prozesse wie Lernen und Gedächtnisbildung.

Gliazellen: Die heimlichen Helden

Lange standen sie im Schatten der Neuronen, doch ihre entscheidende Rolle wird immer deutlicher. Tatsächlich gibt es im menschlichen Gehirn etwa gleich viele Gliazellen wie Neuronen – ein klares Indiz für ihre immense Bedeutung. Sie sind keine bloßen Helferlein, sondern aktive Mitgestalter der neuronalen Funktion und übernehmen eine ganze Palette lebenswichtiger Aufgaben.

Ihre Funktionen sind so vielfältig wie essenziell:

- Versorgung: Sie liefern den energiehungrigen Neuronen Nährstoffe und kümmern sich um die Entsorgung von Abfallprodukten.

- Isolation: Bestimmte Gliazellen (Oligodendrozyten im ZNS, Schwann-Zellen im PNS) wickeln sich um die Axone und bilden die Myelinscheide. Diese elektrische Isolierung beschleunigt die Signalübertragung dramatisch.

- Schutz: Mikrogliazellen agieren als das Immunsystem des Gehirns. Sie patrouillieren durch das Gewebe, spüren Krankheitserreger oder beschädigte Zellen auf und beseitigen sie.

- Struktur: Astrozyten, die häufigsten Gliazellen, bilden ein stützendes Gerüst und sind maßgeblich an der Regulation der Blut-Hirn-Schranke beteiligt.

Neueste Forschungen zeigen sogar, dass Gliazellen aktiv in die synaptische Kommunikation eingreifen und sie beeinflussen können. Sie sind also weit mehr als nur passive Unterstützer.

Das faszinierende Zusammenspiel von Neuronen und Gliazellen bildet das Fundament für die gesamte Funktion des Nervensystems. Während die Neuronen die schnellen Botschaften übermitteln, sorgen die Gliazellen dafür, dass die Infrastruktur perfekt gewartet, geschützt und versorgt wird. Ein unschlagbares Team, das die Grundlage unseres Seins bildet.

Die elektrochemische Sprache der Neuronen

Nachdem wir uns die zellulären Bausteine angesehen haben, drängt sich eine Frage auf: Wie reden Neuronen eigentlich miteinander? Sie können ja nicht einfach mal schnell einen Kaffee trinken gehen. Die Antwort liegt in einem faszinierenden Zusammenspiel aus Elektrizität und Chemie – eine Art biologischer Morsecode, der die Basis für den gesamten Aufbau und die Funktion des Nervensystems ist.

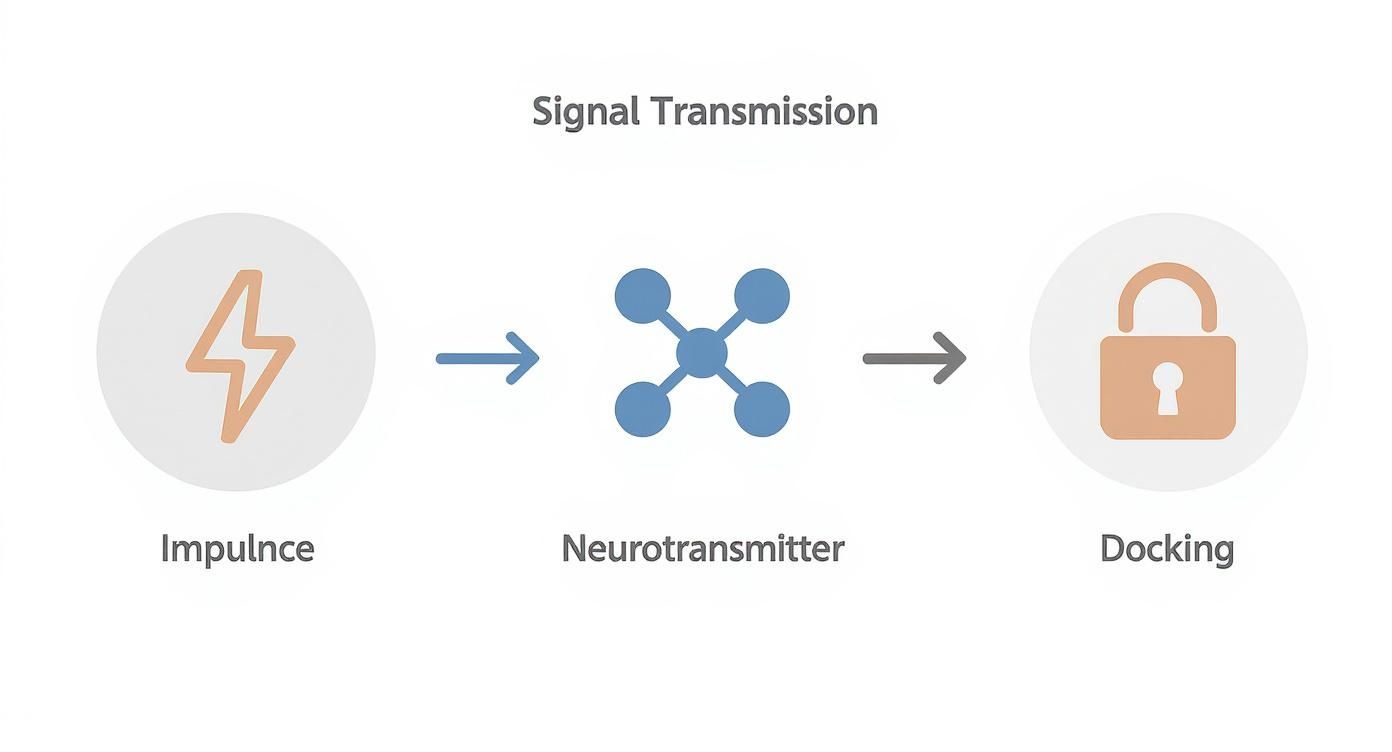

Die eigentliche Kommunikation findet an ganz speziellen Kontaktstellen statt, den Synapsen. Hier passiert etwas, das man fast als Magie bezeichnen könnte: Ein rein elektrisches Signal, das blitzschnell durch ein Axon geflitzt ist, verwandelt sich in eine chemische Botschaft. Diese Botschaft überquert einen winzigen Spalt und wird auf der anderen Seite wieder in ein elektrisches Signal zurückverwandelt.

Die Reise einer Nachricht an der Synapse

Stellen wir uns diesen Vorgang am besten wie eine Fähre vor, die eine wichtige Nachricht über einen Fluss bringen muss. Das ankommende Ufer ist das Ende des einen Neurons (präsynaptische Endigung), das gegenüberliegende Ufer der Anfang des nächsten (postsynaptische Membran). Der Fluss dazwischen ist der synaptische Spalt.

-

Ankunft des Impulses: Ein elektrischer Impuls, das Aktionspotenzial, erreicht das Axonende. Das ist quasi das Signal für die Fähre, sich startklar zu machen.

-

Freisetzung der Botenstoffe: Durch die Ankunft des elektrischen Signals verschmelzen winzige Bläschen (Vesikel), vollgepackt mit chemischen Botenstoffen, mit der Zellwand. Diese Botenstoffe, die Neurotransmitter, werden in den synaptischen Spalt ausgeschüttet – unsere Nachricht wird also zu Wasser gelassen.

-

Überquerung des Spalts: Die Neurotransmitter-Moleküle schwimmen nun durch den winzigen synaptischen Spalt zum anderen Ufer.

-

Andocken am Ziel: An der Membran der Empfängerzelle warten schon spezielle Andockstellen, die Rezeptoren. Genau hier passiert der entscheidende Schritt.

Das Schlüssel-Schloss-Prinzip der Neurotransmitter

Jeder Neurotransmitter passt nur auf einen ganz bestimmten Rezeptortyp, ganz so wie ein Schlüssel nur in sein passendes Schloss passt. Dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip ist absolut entscheidend für die unglaublich präzise Steuerung in unserem Nervensystem. Dockt ein Neurotransmitter (der Schlüssel) an seinen Rezeptor (das Schloss) an, löst das eine Reaktion in der Empfängerzelle aus.

Diese Reaktion kann entweder erregend (exzitatorisch) oder hemmend (inhibitorisch) sein. Ein erregendes Signal macht es wahrscheinlicher, dass die Empfängerzelle selbst einen Impuls abfeuert. Ein hemmendes Signal hingegen wirkt wie eine Bremse und macht das unwahrscheinlicher.

Die Entscheidung, ob ein Neuron feuert oder nicht, ist pure Demokratie. Es summiert ununterbrochen alle erregenden und hemmenden Signale, die es in jedem Augenblick von Tausenden anderen Neuronen bekommt. Nur wenn die erregenden Signale in der Überzahl sind, wird die Botschaft weitergegeben.

Ob ein Signal also weitergeleitet wird, hängt von der Summe aller eingehenden Nachrichten ab. Dieser komplexe Prozess der Signalverrechnung ist die Grundlage für alles, was in unserem Kopf passiert – vom einfachsten Gedanken bis zur schwierigsten Entscheidung.

Berühmte Botenstoffe und ihre Wirkung

Es gibt Dutzende verschiedener Neurotransmitter, von denen jeder seine eigenen Aufgaben im Körper hat. Ihr fein abgestimmtes Gleichgewicht ist enorm wichtig für unsere körperliche und geistige Gesundheit. Gerät dieses Zusammenspiel durcheinander, wird das mit vielen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Hier sind einige der bekanntesten Akteure auf dieser Bühne:

- Dopamin: Oft als „Glückshormon“ abgestempelt, ist es in Wahrheit viel mehr: Es treibt unser Belohnungssystem an, ist entscheidend für Motivation und die feine Steuerung von Bewegungen. Ein Mangel an Dopamin spielt zum Beispiel bei der Parkinson-Krankheit eine tragische Hauptrolle.

- Serotonin: Dieser Botenstoff ist ein wichtiger Taktgeber für unsere Stimmung, den Appetit und unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Viele moderne Antidepressiva setzen genau hier an und versuchen, die Verfügbarkeit von Serotonin im Gehirn zu erhöhen.

- Acetylcholin: Er war der allererste Neurotransmitter, den man entdeckt hat. Er ist unter anderem für die Signalübertragung vom Nerv auf den Muskel zuständig und damit für jede unserer Bewegungen. Außerdem ist er ein wichtiger Mitspieler beim Lernen und für unser Gedächtnis.

- GABA (Gamma-Aminobuttersäure): Das ist der wichtigste „Bremser“ im zentralen Nervensystem. GABA beruhigt die neuronale Aktivität und verhindert, dass das System überhitzt.

- Glutamat: Als direkter Gegenspieler von GABA ist Glutamat der häufigste erregende Neurotransmitter. Er gibt quasi Gas und ist an fast allen wichtigen Hirnfunktionen beteiligt, besonders an Lernprozessen und der Gedächtnisbildung.

Das empfindliche Gleichgewicht dieser chemischen Kuriere ist für eine reibungslose Funktion des Nervensystems absolut unerlässlich. Ihre Entdeckung hat unser Verständnis von psychischer Gesundheit, Sucht und neurodegenerativen Krankheiten revolutioniert und den Weg für gezielte Therapien geebnet. Man kann also sagen: Die elektrochemische Sprache der Neuronen ist nicht nur ein biologischer Prozess, sondern der Code, der unser gesamtes Erleben und Handeln schreibt.

Bewusste Steuerung versus Autopilot

Nachdem wir uns die feinen Details der zellulären Kommunikation angesehen haben, zoomen wir jetzt wieder ein Stück heraus und betrachten die funktionelle Gliederung des peripheren Nervensystems (PNS). Man kann es sich wie eine Firma mit zwei völlig unterschiedlichen Abteilungen vorstellen, die unseren Alltag steuern: das somatische und das autonome Nervensystem. Diese beiden zu verstehen ist absolut entscheidend, um den gesamten Aufbau und die Funktion des Nervensystems zu begreifen.

Stell dir das somatische Nervensystem wie den bewussten Piloten eines Flugzeugs vor. Es ist für jede willkürliche Handlung zuständig. Jede Entscheidung, die du triffst – ob du die Hand hebst, ein Wort sprichst oder losläufst – wird von diesem System gesteuert. Es ist deine direkte Befehlskette vom Gehirn zu den Skelettmuskeln, die dir erlaubt, ganz bewusst mit der Welt zu interagieren.

Das autonome Nervensystem (ANS), oft auch vegetatives Nervensystem genannt, ist dagegen der Autopilot. Es arbeitet still und leise im Hintergrund und regelt all die lebenswichtigen Prozesse, über die du dir zum Glück keine Gedanken machen musst.

Der unsichtbare Manager im Hintergrund

Das autonome Nervensystem ist der wahre Held unseres Alltags. Ohne dass du auch nur einen Gedanken daran verschwendest, sorgt es dafür, dass dein Herz zuverlässig schlägt, deine Lungen atmen und deine Verdauung funktioniert. Klar, manchmal spüren wir seine Arbeit – etwa, wenn das Herz vor Aufregung rast. Aber die meiste Zeit agiert es völlig selbstständig im Verborgenen.

Die Basis für seine Befehle ist die präzise Signalübertragung von Zelle zu Zelle, wie die folgende Infografik verdeutlicht.

Man sieht hier schön, wie Signale über den synaptischen Spalt weitergegeben werden – genau das ist die Grundlage, auf der das ANS all unsere unbewussten Körperfunktionen steuert. Und innerhalb dieses Systems gibt es zwei berühmte Gegenspieler, deren perfektes Zusammenspiel für unser Wohlbefinden entscheidend ist: den Sympathikus und den Parasympathikus.

Um die Rollenverteilung klarer zu machen, hier eine kurze Gegenüberstellung der beiden Systeme:

| System | Steuerung | Hauptfunktion | Beispiel |

|---|---|---|---|

| Somatisches Nervensystem | Willkürlich (bewusst) | Steuerung der Skelettmuskulatur, Interaktion mit der Umwelt | Einen Ball werfen, Treppen steigen, sprechen |

| Autonomes Nervensystem | Unwillkürlich (unbewusst) | Regulierung der inneren Organe, Aufrechterhaltung der Homöostase | Herzschlag, Atmung, Verdauung, Blutdruck |

Diese Tabelle fasst die fundamentalen Unterschiede zusammen und zeigt, wie unser Körper gleichzeitig bewusst gesteuerte Aktionen und lebenswichtige Hintergrundprozesse managt. Nun schauen wir uns die beiden "Autopiloten" genauer an.

Sympathikus – Das Gaspedal des Körpers

Der Sympathikus ist dein inneres Alarmsystem. Er springt immer dann an, wenn du schnell Energie brauchst – sei es beim Sport, bei Stress oder in einer Gefahrensituation. Er bereitet den Körper auf die berühmte „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion (fight or flight) vor.

Wenn der Sympathikus das Steuer übernimmt, passiert Folgendes in deinem Körper:

- Der Herzschlag beschleunigt sich: So wird mehr sauerstoffreiches Blut zu den Muskeln gepumpt.

- Die Bronchien erweitern sich: Du kannst tiefer und schneller atmen.

- Die Pupillen weiten sich: Deine Wahrnehmung wird geschärft.

- Die Verdauung wird gedrosselt: Energie wird für die wirklich wichtigen Aktionen gespart.

Er ist sozusagen das Gaspedal, das dich in entscheidenden Momenten auf Hochtouren bringt.

Parasympathikus – Die Bremse für Erholung

Der Parasympathikus ist sein entspannter Gegenspieler. Seine Hauptaufgabe: Regeneration und Energiespeicherung. Man nennt seine Funktion daher auch „Ruhen und Verdauen“ (rest and digest). Er wird aktiv, wenn du dich sicher fühlst und entspannst.

Unter seinem Einfluss geschieht das Gegenteil:

- Der Herzschlag verlangsamt sich: Dein Körper kommt zur Ruhe.

- Die Verdauung wird angeregt: Nährstoffe können effizient aufgenommen werden.

- Die Atemwege verengen sich: Die Atmung wird flacher und ruhiger.

- Er fördert die allgemeine Regeneration: Zellen werden repariert, Energiereserven aufgefüllt.

Er ist das Bremspedal, das sicherstellt, dass dein Körper nach Phasen der Anspannung wieder ins Gleichgewicht findet und sich erholen kann.

Das Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus ist wie ein feiner Tanz. Ein ständiges Geben und Nehmen, ein sensibles Austarieren zwischen Anspannung und Entspannung, das für unsere körperliche und seelische Gesundheit absolut unerlässlich ist.

Chronischer Stress kann dieses empfindliche Gleichgewicht empfindlich stören. Der Sympathikus läuft dann auf Hochtouren und der Parasympathikus bekommt kaum eine Chance, seine wichtige Arbeit zu tun. Um die Anatomie dieser beiden Gegenspieler besser zu verstehen, findest du eine detailreiche Illustration über das vegetative Nervensystem bei uns im Shop.

Dieses dynamische Duo sorgt also dafür, dass unser Körper auf jede Situation passend reagieren kann – egal ob wir zum Bus sprinten oder gemütlich ein Buch lesen. Die Balance zwischen ihnen ist der Schlüssel für unser inneres Gleichgewicht.

Häufige Fragen rund ums Nervensystem

Das Nervensystem ist ein unfassbar komplexes Thema, das natürlich immer wieder Fragen aufwirft. Zum Abschluss unserer Reise durch die Welt der Neuronen wollen wir deshalb einige der häufigsten Unklarheiten aus dem Weg räumen und Ihr Wissen festigen. Hier finden Sie knackige und verständliche Antworten auf die Fragen, die uns im Alltag immer wieder begegnen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Nerven- und einer Gehirnzelle?

Diese Frage führt oft zu Stirnrunzeln, dabei ist die Antwort ganz einfach: Es gibt keinen. Eine Gehirnzelle ist eine Nervenzelle. Der wissenschaftliche Fachbegriff lautet Neuron, und unser Gehirn besteht aus Milliarden dieser winzigen Spezialisten.

Im Alltag sprechen wir oft von „Gehirnzellen“, wenn wir ganz gezielt die Neuronen im Kopf meinen. Der Begriff „Nervenzelle“ ist einfach der allgemeinere Oberbegriff, der alle Neuronen im gesamten Körper einschließt – also auch die, die durch unser Rückenmark und bis in die Zehenspitzen verlaufen.

Im Grunde ist jede Gehirnzelle eine Nervenzelle (Neuron), aber nicht jede Nervenzelle hat ihren Platz im Gehirn. Neuronen bilden das komplette Netzwerk, vom Scheitel bis zur Sohle.

Wie schnell sausen Nervensignale durch den Körper?

Die Geschwindigkeit, mit der Nervenimpulse – die sogenannten Aktionspotenziale – durch uns hindurchjagen, ist absolut atemberaubend und hängt stark vom „Kabeltyp“ ab. Die schnellsten Leitungen in unserem Körper sind die dick isolierten (myelinisierten) Nervenfasern, die zum Beispiel unsere Muskeln ansteuern.

Auf diesen Datenautobahnen erreichen Signale Geschwindigkeiten von bis zu 120 Metern pro Sekunde. Das sind umgerechnet mehr als 430 km/h! Dieses enorme Tempo ist der Grund, warum wir auf einen schmerzhaften Reiz, wie den Tritt auf einen Legostein, praktisch ohne spürbare Verzögerung reagieren.

Andere Signale, etwa für dumpfen Schmerz oder Temperatur, reisen gemütlicher über langsamere, unisolierte Fasern. Hier liegt die Geschwindigkeit oft nur bei 1 bis 2 Metern pro Sekunde.

Können sich Nervenzellen eigentlich regenerieren?

Lange Zeit hieß es felsenfest: Einmal zerstörte Neuronen im Zentralen Nervensystem (ZNS), also in Gehirn und Rückenmark, sind für immer verloren. Diese Ansicht hat sich in den letzten Jahrzehnten aber gehörig gewandelt. Heute wissen wir, dass das Gehirn eine gewisse Fähigkeit zur Neurogenese besitzt – also zur Bildung neuer Neuronen aus Stammzellen.

Dieser Prozess ist allerdings auf ganz bestimmte Hirnregionen, wie den Hippocampus, begrenzt und lässt im Alter nach. Die Regenerationsfähigkeit des ZNS ist also stark eingeschränkt. Ganz anders sieht es im peripheren Nervensystem (PNS) aus:

- Im PNS: Durchtrennte Nervenfasern können unter guten Bedingungen tatsächlich nachwachsen und ihre Funktion wiederherstellen. Das ist zwar ein langsamer Prozess, der oft chirurgische Hilfe braucht, aber es ist möglich.

- Im ZNS: Hier wird die Regeneration durch Narbengewebe und hemmende chemische Signale regelrecht blockiert. Die Forschung arbeitet mit Hochdruck daran, diese Blockaden zu umgehen, um neue Therapien für Rückenmarksverletzungen oder nach einem Schlaganfall zu finden.

Die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen und neu zu organisieren, nennt man übrigens Neuroplastizität. Selbst wenn Zellen absterben, können benachbarte Bereiche deren Aufgaben oft teilweise übernehmen.

Spielt das Geschlecht für das Nervensystem eine Rolle?

Ja, die Forschung zeigt immer klarer, dass es biologische Geschlechtsunterschiede im Nervensystem gibt. Das betrifft nicht nur die bekannten Hormonspiegel, sondern auch die Struktur, die Chemie und die Funktionsweise von Gehirn und Nervenzellen. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Gliazellen bei Frauen und Männern unterschiedlich agieren.

Diese Unterschiede haben handfeste Konsequenzen für unsere Gesundheit. Viele neurologische und psychiatrische Erkrankungen treten bei den Geschlechtern unterschiedlich häufig auf:

- Häufiger bei Männern: Autismus-Spektrum-Störungen, Parkinson.

- Häufiger bei Frauen: Depressionen, Alzheimer, Multiple Sklerose.

Diese Erkenntnisse sind unglaublich wichtig für die Entwicklung einer geschlechtersensiblen Medizin. Das Ziel ist es, Diagnoseverfahren und Therapien zu schaffen, die diese biologischen Unterschiede berücksichtigen, um allen Menschen eine bessere und individuellere Behandlung zu ermöglichen.

Wie ist unser Bauchhirn mit dem Kopfhirn verbunden?

Das enterische Nervensystem (ENS), oft liebevoll als „Bauchhirn“ bezeichnet, ist ein eigenständiges Netzwerk aus Millionen von Nervenzellen, das unseren gesamten Magen-Darm-Trakt durchzieht. Es ist so clever, dass es viele Verdauungsprozesse völlig autonom, also ohne Befehle von oben, steuern kann.

Trotzdem stehen Bauch und Kopf in einem ständigen, intensiven Dialog. Die Hauptverbindungsleitung zwischen den beiden ist der Vagusnerv, einer der längsten Nerven unseres Körpers.

Überraschenderweise laufen etwa 90 % der Informationen auf dieser Datenautobahn vom Bauch zum Gehirn – und nur 10 % in die andere Richtung. Unser Bauch hat unserem Gehirn also permanent eine Menge zu erzählen.

Diese Verbindung, bekannt als die Darm-Hirn-Achse, beeinflusst weit mehr als nur Hunger und Sättigung. Sie redet bei unserer Stimmung, unseren Emotionen und sogar bei Denkprozessen ein Wörtchen mit. Ein gesunder Darm trägt also ganz entscheidend zu einem gesunden Geist bei.

Wir hoffen, diese Antworten haben letzte Unklarheiten beseitigt und Ihre Faszination für das Wunderwerk Nervensystem noch vertieft. Wenn Sie die Schönheit der Anatomie nicht nur verstehen, sondern auch sehen möchten, sind Sie bei Animus Medicus goldrichtig. Entdecken Sie unsere einzigartigen anatomischen Illustrationen im Vintage-Stil und holen Sie sich die faszinierende Welt des menschlichen Körpers nach Hause oder in Ihre Praxis.