Kommunikation Arzt Patient verbessern – Tipps für den Erfolg

Eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist so viel mehr als nur der Austausch von Informationen. Sie ist das Fundament, auf dem Vertrauen, treffsichere Diagnosen und letztendlich bessere Behandlungsergebnisse gebaut werden. Gelingt die Verständigung, fühlen sich Patienten ernst genommen und können aktiv an ihrer eigenen Genesung mitarbeiten.

Warum gute Kommunikation im Arztgespräch so entscheidend ist

Ein Arztbesuch ist fast immer eine sensible Angelegenheit. Patienten sind oft unsicher, vielleicht sogar ängstlich, während Ärzte nicht selten unter enormem Zeitdruck stehen. Genau an dieser Schnittstelle wird die Qualität des Gesprächs zum entscheidenden Faktor für den gesamten Behandlungserfolg. Sie ist keine nette Dreingabe, sondern eine medizinische Kernkompetenz.

Man kann sich die Arzt-Patient-Kommunikation wie eine Brücke vorstellen, die zwei ganz unterschiedliche Welten verbindet. Auf der einen Seite steht das geballte medizinische Fachwissen des Arztes. Auf der anderen Seite die ganz persönlichen Sorgen, Werte und Lebensumstände des Patienten. Damit diese Brücke auch wirklich trägt, müssen beide Seiten aktiv mit anpacken.

Die Bausteine einer stabilen Vertrauensbrücke

Der Arzt liefert sozusagen die fachlichen Pfeiler, indem er komplexe Diagnosen und Therapieoptionen so erklärt, dass man sie auch ohne Medizinstudium versteht. Der Patient wiederum steuert die notwendigen Baumaterialien bei, indem er offen und ehrlich seine Symptome, aber auch seine Ängste und Bedenken schildert. Nur wenn beide zusammenarbeiten, entsteht eine Verbindung, die Vertrauen schafft und gefährliche Missverständnisse aus dem Weg räumt.

Diese Zusammenarbeit wirkt sich ganz direkt auf die medizinische Versorgung aus:

- Bessere Diagnosen: Nur wenn ein Patient sich traut, offen über alles zu sprechen, was ihn beschäftigt, bekommt der Arzt das vollständige Bild, das er für eine präzise Diagnose braucht.

- Höhere Therapietreue: Wer wirklich versteht, warum eine Behandlung nötig ist und wie sie genau abläuft, wird sich auch viel wahrscheinlicher an den gemeinsam erstellten Plan halten.

- Weniger emotionale Belastung: Ein empathisches, verständnisvolles Gespräch kann Ängste spürbar abbauen und dem Patienten das Gefühl geben, mit seinen Sorgen nicht allein gelassen zu werden.

Eine gute Kommunikation ist eben kein „Soft Skill“, sondern ein knallhartes medizinisches Instrument, das die Qualität der Versorgung direkt beeinflusst und nachweislich zu besseren Gesundheitsergebnissen führt.

Letztendlich verwandelt eine starke Kommunikation einen passiven Empfänger von Anweisungen in einen aktiven Partner im eigenen Heilungsprozess. Sie ist die Basis, auf der moderne, patientenzentrierte Medizin heute aufbaut.

Die Grundpfeiler für ein gelungenes Gespräch

Ein gutes Gespräch zwischen Arzt und Patient ist kein Zufallsprodukt. Es beruht auf ganz fundamentalen Techniken, die Vertrauen schaffen und sicherstellen, dass beide Seiten sich nicht nur hören, sondern auch wirklich verstehen. Man kann sich ein Arztgespräch wie ein gemeinsames Projekt vorstellen. Damit dieses Projekt gelingt und am Ende ein klares, gemeinsames Verständnis steht, sind die richtigen Werkzeuge entscheidend.

Zwei der wichtigsten Werkzeuge in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient sind aktives Zuhören und Empathie. Das sind keine passiven Eigenschaften, die man einfach hat oder nicht hat – es sind aktive Fähigkeiten, die man trainieren und schärfen kann.

Aktives Zuhören ist so viel mehr als nur still zu sein, während jemand redet. Es ist eine engagierte Haltung, die signalisiert: „Was Sie mir gerade erzählen, ist jetzt das Wichtigste.“ Dazu gehört nicht nur, die Worte zu hören, sondern auch die Körpersprache, den Tonfall und die Emotionen, die zwischen den Zeilen mitschwingen, wahrzunehmen.

Aktives Zuhören in Aktion

Ein Arzt, der wirklich aktiv zuhört, tut mehr als nur Symptome abzufragen. Er schafft eine Atmosphäre, in der Sie sich sicher fühlen, auch unangenehme oder scheinbar unwichtige Details anzusprechen.

- Paraphrasieren: Der Arzt wiederholt Ihre Aussagen in eigenen Worten. Zum Beispiel: „Wenn ich Sie richtig verstehe, tritt der Schmerz also hauptsächlich morgens auf und lässt im Laufe des Tages nach?“ Das ist ein einfacher Trick, um sicherzugehen, dass keine Missverständnisse entstehen.

- Offene Fragen stellen: Statt Ja/Nein-Fragen, die ein Gespräch schnell abwürgen können, kommen offene Fragen zum Einsatz. „Können Sie mir genauer beschreiben, wie sich das anfühlt?“ oder „Was genau bereitet Ihnen dabei am meisten Sorgen?“

- Bestätigende Signale geben: Ein einfaches Nicken, ein kurzes „Ich verstehe“ oder gehaltener Augenkontakt zeigen Ihnen, dass Ihre Worte ankommen und ernst genommen werden.

Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt des anderen hineinzuversetzen, ohne dessen Gefühle selbst erleben zu müssen. Sie ist der Schlüssel, der aus einem rein technischen Austausch von Informationen eine menschliche Begegnung macht. Ein empathischer Arzt erkennt die Sorge, die hinter Ihrer Frage steckt, und geht gezielt darauf ein.

Ein Gespräch, in dem sich der Patient verstanden und emotional abgeholt fühlt, schafft die Vertrauensbasis, die für den gesamten Behandlungserfolg unerlässlich ist. Es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern vor allem, wie es gesagt wird.

Klare Sprache statt Fachjargon

Ein weiterer entscheidender Baustein ist eine einfache und verständliche Sprache. Medizinisches Fachchinesisch errichtet Mauern, wo eigentlich Brücken gebaut werden sollten.

Stellen Sie sich vor, Ihr Arzt sagt: „Ihre Protrusion in L5/S1 zeigt eine Tendenz zur Spondylarthrose.“ Das klingt nicht nur beunruhigend, sondern ist für die meisten Menschen auch völlig unverständlich.

Wie viel besser wäre diese Erklärung: „Ihre Bandscheibe im untersten Rückenbereich wölbt sich leicht nach außen. Das ist eine frühe Form von Verschleiß, die wir jetzt gut behandeln können, um zukünftige Beschwerden zu verhindern.“ Diese Erklärung ist nicht nur verständlich, sie nimmt auch direkt einen Teil der Angst.

Als Patient können Sie natürlich auch dazu beitragen. Fragen Sie gezielt und ohne Scheu nach: „Was bedeutet dieser Begriff für mich ganz konkret?“ oder „Könnten Sie mir das vielleicht an einem Modell zeigen?“ Diese Grundpfeiler – aktives Zuhören, Empathie und klare Sprache – sind das Fundament für eine wirklich gelungene Arzt-Patient-Kommunikation.

Typische Kommunikationsbarrieren und wie Sie sie überwinden

Jedes Gespräch zwischen Arzt und Patient ist eine kleine Gratwanderung, vor allem wenn der medizinische Alltag mit all seinem Druck dazwischenfunkt. Oft sind es unsichtbare Hindernisse, die eine klare Verständigung erschweren und zu Missverständnissen führen. Im schlimmsten Fall kann das sogar die Gesundheit gefährden. Aber keine Sorge: Wer diese Barrieren kennt, kann sie auch gezielt aus dem Weg räumen.

Die Hürden lauern dabei auf beiden Seiten des Sprechzimmertisches. Auf ärztlicher Seite sind Zeitdruck und Stress wohl die größten Gegenspieler einer guten Kommunikation. Ein übervoller Terminkalender und ein Berg an administrativen Aufgaben lassen oft kaum Platz für das einfühlsame, ausführliche Gespräch, das sich viele Patienten so sehr wünschen.

Auf der anderen Seite stehen Patienten, die oft stark von ihren Beschwerden beeinflusst sind. Angst, Unsicherheit oder sogar Scham können dazu führen, dass wichtige Informationen verschwiegen oder Symptome heruntergespielt werden. Die ungewohnte Umgebung und die natürliche Autorität des Arztes können da zusätzlich einschüchternd wirken.

Zeitmangel und emotionale Hürden angehen

Um diese Barrieren abzubauen, braucht es bewusste Strategien von beiden Seiten. Schon eine gute Vorbereitung auf das Gespräch kann Wunder wirken, aber auch Ärzte können mit kleinen Anpassungen eine viel vertrauensvollere Atmosphäre schaffen.

- Tipp für Patienten: Schreib dir deine Fragen und Symptome vorher auf. Das gibt dir Sicherheit und sorgt dafür, dass du auch in der Aufregung nichts Wichtiges vergisst.

- Tipp für Ärzte: Starte das Gespräch doch mal mit einer offenen Frage wie „Was führt Sie heute zu mir und was liegt Ihnen am meisten auf dem Herzen?“. Das signalisiert aufrichtiges Interesse und lenkt das Gespräch von Anfang an in die richtige Bahn.

Manchmal reicht es schon, die Anatomie hinter den Beschwerden visuell zu erklären, um Ängste zu nehmen. Wer versteht, was im eigenen Körper vor sich geht, kann viel besser nachvollziehen, warum eine bestimmte Behandlung notwendig ist. Falls du dein Wissen dazu vertiefen möchtest, kannst du hier lernen, wie man die Anatomie kreativ lernen und somit besser verstehen kann.

Der Schlüssel liegt oft darin, die emotionale Ebene des Gesprächs anzuerkennen. Ein einfacher Satz wie „Ich kann gut verstehen, dass Sie sich Sorgen machen“ kann mehr bewirken als zehn Minuten rein fachlicher Erklärungen.

Sprach- und Kulturbarrieren nicht unterschätzen

Eine oft übersehene, aber umso schwerwiegendere Hürde sind sprachliche und kulturelle Unterschiede. Dabei geht es nicht nur um Fremdsprachen, sondern auch um verschiedene Vorstellungen von Krankheit oder die kulturell geprägte Art, über Schmerzen zu sprechen.

Eine Umfrage zeichnet hier ein düsteres Bild: Rund 70 % der Befragten gaben an, Schwierigkeiten bei der Verständigung mit Gesundheitsdienstleistern zu haben, meist wegen Sprachbarrieren. Das führt nicht nur zu Frust, sondern zu handfester Benachteiligung: 44 % fühlten sich wegen ihrer Sprache oder Herkunft diskriminiert, was bei 47 % sogar dazu führte, Arztbesuche komplett zu meiden. Diese alarmierenden Zahlen verdeutlichen, wie wichtig dieses Thema ist.

Die folgende Tabelle zeigt, wie unterschiedlich Kommunikationsprobleme wie Zeitmangel und Missverständnisse von verschiedenen Patientengruppen wahrgenommen werden.

Vergleich der Kommunikationsprobleme nach Alter und Geschlecht

| Problem | Betroffene Gruppe (Frauen) | Betroffene Gruppe (Männer) | Betroffene Gruppe (30-49 Jahre) | Betroffene Gruppe (>65 Jahre) |

|---|---|---|---|---|

| Zeitmangel | 65% | 58% | 68% | 55% |

| Fachjargon | 52% | 45% | 55% | 48% |

| Emotionale Distanz | 48% | 35% | 45% | 40% |

| Missverständnisse | 40% | 38% | 42% | 35% |

Die Daten machen deutlich, dass vor allem Frauen und Patienten mittleren Alters das Gefühl haben, dass zu wenig Zeit für sie aufgewendet wird. Emotionale Distanz wird ebenfalls sehr unterschiedlich wahrgenommen.

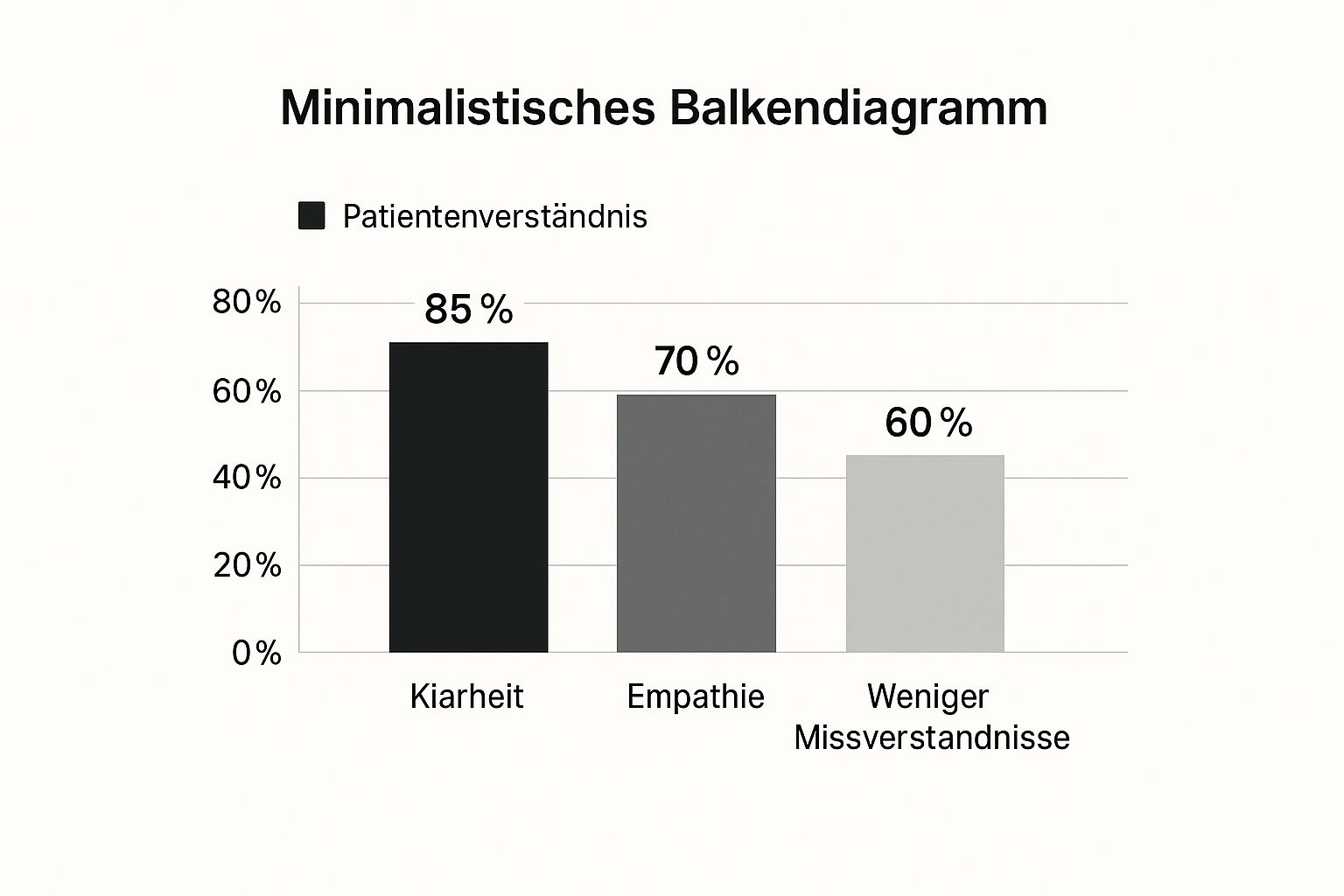

Dieses Bild unterstreicht, wie eine bessere Kommunikation das Verständnis und das Gefühl der Unterstützung direkt beeinflussen kann.

Man sieht klar: Eine empathische und verständliche Kommunikation steigert das Patientenverständnis erheblich und reduziert gleichzeitig Missverständnisse.

Um solche Barrieren zu überwinden, ist es entscheidend, auf professionelle Dolmetscher zu setzen oder mehrsprachige Informationsmaterialien anzubieten. Gleichzeitig können auch Patienten aktiv werden, indem sie eine Vertrauensperson mitbringen, die beim Übersetzen helfen kann.

Die Modelle der Arzt-Patient-Beziehung verstehen

Die Beziehung zwischen dir und deinem Arzt folgt oft bestimmten Mustern, auch wenn das meist unbewusst geschieht. Diese Modelle prägen, wie ihr miteinander redet, wer am Ende die Entscheidungen trifft und wie die Verantwortung verteilt ist. Wenn du verstehst, welches Muster euer Gespräch gerade bestimmt, kannst du die Kommunikation als Patient aktiv mitgestalten und in die für dich richtige Richtung lenken.

Lange Zeit war das paternalistische Modell quasi der Goldstandard. Stell dir den Arzt wie einen wohlwollenden Patriarchen vor: Er sammelt alle Fakten, wägt die Optionen ab und teilt dir dann mit, was zu tun ist. Dahinter steckt die Annahme, dass er am besten weiß, was für dich gut ist. Deine Rolle ist dabei eher passiv – du hörst zu und folgst den Anweisungen.

In einem Notfall, wo jede Sekunde zählt, hat dieses Modell absolut seine Berechtigung. Im alltäglichen Praxisbetrieb gilt es heute aber oft als überholt, weil es deine persönlichen Wünsche, Werte und Ängste kaum berücksichtigt.

Vom Befehlsempfänger zum Partner auf Augenhöhe

Als direkte Gegenreaktion hat sich das informative Modell entwickelt. Hier agiert der Arzt als reiner Experte für Fakten. Er breitet alle Informationen, alle Vor- und Nachteile von Behandlungen vor dir aus, zieht sich dann aber zurück und überlässt die Entscheidung komplett dir. Die Kehrseite? Du bleibst mit oft sehr komplexen Informationen allein, und die wegweisende ärztliche Empfehlung fehlt.

Ein weiterer Ansatz ist das interpretative Modell. Hier versucht der Arzt, deine Werte und Lebensziele wirklich zu verstehen. Er interpretiert dann, welche Behandlung am besten zu dir und deiner Situation passen könnte. Er wird also zu einer Art Berater, der dir hilft, deine eigenen Prioritäten zu sortieren.

Der moderne Goldstandard für eine gelungene Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist heute jedoch das Modell der partizipativen Entscheidungsfindung – besser bekannt als Shared Decision Making (SDM).

Gemeinsam die beste Entscheidung treffen

Shared Decision Making ist das Idealbild einer echten Partnerschaft. In diesem aktiven Prozess fließen das medizinische Wissen des Arztes und deine persönlichen Werte gleichberechtigt zusammen. Es geht darum, gemeinsam die beste Lösung für deine individuelle Lebenssituation zu finden, nicht nur für die Krankheit.

Viele Experten sehen diesen Ansatz als den Schlüssel für eine bessere Patientenversorgung. Eine Studie der Universität Bamberg von 2014 hat zum Beispiel gezeigt, dass jüngere Patienten öfter von Missverständnissen berichten und Frauen (57,8 %) den Zeitdruck beim Arzt deutlich kritischer sehen als Männer (39,9 %). Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Ansätze wie Shared Decision Making entscheidend sind, um genau solche Probleme anzugehen. Wenn dich die Details interessieren, kannst du mehr über diese Studienergebnisse zur Arzt-Patient-Kommunikation lesen.

Der Prozess des Shared Decision Making läuft typischerweise in diesen Schritten ab:

- Ein Team bilden: Arzt und Patient stellen fest, dass eine Entscheidung ansteht, und sind sich einig, diese gemeinsam zu treffen.

- Optionen besprechen: Der Arzt erklärt die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten – mit allen Vor- und Nachteilen, aber in verständlicher Sprache.

- Werte abgleichen: Jetzt kommst du ins Spiel und bringst deine Wünsche, Sorgen und Lebensumstände ein.

- Gemeinsam entscheiden: Auf Basis aller Informationen trefft ihr eine Entscheidung, die beide Seiten mittragen können.

- Den Plan umsetzen: Ihr legt die nächsten Schritte fest und vereinbart, wie ihr den Erfolg der Behandlung überprüft.

Dieser partnerschaftliche Weg stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern verbessert auch die Therapietreue. Logisch, oder? Wenn du bei einer Entscheidung aktiv dabei warst, wirst du den Behandlungsplan viel wahrscheinlicher einhalten. Das ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, wie sehr eine zugängliche und verständliche Umgebung den Behandlungserfolg beeinflusst. Erfahre in unserem Artikel mehr darüber, wie eine durchdachte Barrierefreiheit in der Arztpraxis die Kommunikation und das Wohlbefinden aller Patienten verbessern kann.

Die Rolle der Digitalisierung in der modernen Gesundheitskommunikation

Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie wir leben und kommunizieren, von Grund auf verändert – und das Gesundheitswesen ist da natürlich keine Ausnahme. Videosprechstunden, sichere Patientenportale und spezialisierte Gesundheits-Apps sind längst keine ferne Zukunftsmusik mehr. Sie prägen heute schon die Kommunikation zwischen Arzt und Patient und eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten, den Austausch schneller, effizienter und unkomplizierter zu gestalten.

Stell dir einfach mal vor, du könntest eine kurze Rückfrage zu einem Befund direkt per gesichertem Messenger stellen, statt ewig in der Telefonschleife zu hängen. Oder du erhältst deinen Arztbrief digital und kannst ihn in aller Ruhe zu Hause nachlesen, ohne auf die Post warten zu müssen. Solche Werkzeuge können den Praxisalltag spürbar entlasten und dir als Patient mehr Kontrolle über deine eigenen Gesundheitsdaten geben.

Chancen der digitalen Kommunikation

Die Vorteile digitaler Kanäle liegen auf der Hand. Sie überbrücken geografische Distanzen, was besonders auf dem Land ein Segen ist, ermöglichen eine flexible Terminplanung und können die Versorgung von chronisch kranken Menschen erheblich vereinfachen. Die Entwicklung ist rasant: Im Jahr 2022 gaben bereits rund 50 % der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten an, überwiegend digital zu dokumentieren und zu kommunizieren. Ein deutlicher Anstieg, der zeigt, wohin die Reise geht.

Gleichzeitig spielt der wachsende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) eine immer größere Rolle, um Abläufe weiter zu optimieren und das medizinische Personal zu entlasten.

Die wichtigsten Potenziale im Überblick:

- Beschleunigter Informationsfluss: Befunde, Rezepte oder kurze Nachrichten können schnell und sicher übermittelt werden. Kein Warten, keine Verzögerungen.

- Bessere Erreichbarkeit: Asynchrone Kommunikation über Messenger entlastet die überlasteten Telefonleitungen. Patienten können ihre Anliegen dann formulieren, wenn es ihnen passt, und die Praxis kann antworten, wenn Kapazitäten frei sind.

- Mehr Transparenz: Digitale Patientenakten geben dir jederzeit Zugriff auf deine eigenen Gesundheitsdaten. Du bist besser informiert und kannst aktiver an deiner Behandlung mitwirken.

Ein ehrlicher Blick auf die Risiken

Trotz all dieser Vorteile wäre es naiv, die Herausforderungen zu ignorieren. Die größte Sorge ist, dass der persönliche Kontakt und die menschliche Empathie auf der Strecke bleiben. Ein Algorithmus kann zwar Daten analysieren, aber er kann nicht die nonverbalen Signale eines besorgten Patienten deuten oder ein tröstendes Wort finden.

Digitale Werkzeuge sollten die menschliche Beziehung zwischen Arzt und Patient ergänzen und unterstützen – niemals ersetzen. Der persönliche Draht bleibt das Herzstück jeder guten medizinischen Behandlung.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die digitale Kluft. Nicht jeder Patient ist technikaffin oder hat Zugang zu den notwendigen Geräten wie Smartphones oder Laptops. Wir müssen unbedingt sicherstellen, dass ältere Menschen oder Personen mit weniger digitalen Fähigkeiten nicht von der modernen Gesundheitsversorgung abgehängt werden.

Und natürlich: der Datenschutz. Vertrauen ist hier alles. Es muss absolut gewährleistet sein, dass sensible Gesundheitsdaten sicher und vor fremdem Zugriff geschützt sind. Das fängt bei der Software an und hört bei grundlegenden Praxisabläufen auf – etwa bei der Einhaltung von Hygienestandards, die ebenfalls Vertrauen schaffen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lies hier, warum die Hygiene in der Arztpraxis so eine wichtige Vertrauensgrundlage ist.

Die große Herausforderung besteht also darin, eine Balance zu finden: die Effizienz der digitalen Welt zu nutzen, ohne die Menschlichkeit und das Vertrauen zu opfern, die für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Arzt und Patient so entscheidend sind.

Häufige Fragen zur Arzt-Patienten-Kommunikation

Jeder von uns kennt das Gefühl: Der nächste Arzttermin steht an, und im Kopf schwirren sofort Fragen und Unsicherheiten herum. Wie schaffe ich es, nichts Wichtiges zu vergessen? Und was, wenn ich mich nicht richtig verstanden fühle? Solche Gedanken sind vollkommen normal und sogar ein gutes Zeichen, denn sie zeigen, wie wichtig eine gelungene Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist.

Hier wollen wir dir ganz praktische und direkt umsetzbare Antworten auf die häufigsten Fragen geben. Wir möchten dich stärken und dir das nötige Rüstzeug an die Hand geben, damit du selbstbewusst und auf Augenhöhe ins nächste Gespräch gehst.

Wie bereite ich mich am besten auf ein wichtiges Arztgespräch vor?

Eine gute Vorbereitung ist wirklich die halbe Miete. Sie nimmt nicht nur die Nervosität, sondern sorgt auch dafür, dass du das Gespräch optimal für deine Gesundheit nutzt. Denk immer daran: Niemand kennt deinen Körper und deine Empfindungen so gut wie du selbst.

Die wirksamste Strategie ist, deine Gedanken vorher zu sammeln und zu ordnen. Schnapp dir einen Zettel und einen Stift und notiere dir alles, was dir auf dem Herzen liegt – am besten ganz unkompliziert in Stichpunkten. So geht selbst in der Hektik des Sprechzimmers nichts unter.

Ein unschätzbar wertvoller Tipp ist auch ein Symptomtagebuch. Halte darin ganz einfach fest:

- Was genau sind die Beschwerden? (z. B. stechender Schmerz, dumpfes Pochen)

- Wann treten sie auf? (morgens, nach dem Essen, bei Bewegung)

- Wie stark sind sie auf einer Skala von 1 bis 10?

- Was macht die Symptome besser oder schlimmer?

Überleg dir außerdem, was du mit diesem Termin erreichen möchtest. Willst du eine neue Diagnose besser verstehen, verschiedene Behandlungswege besprechen oder vielleicht eine Zweitmeinung einholen? Wenn du dein Ziel kennst, kannst du das Gespräch viel besser in die richtige Richtung lenken.

Ein gut vorbereiteter Patient ist kein „schwieriger“ Patient. Ganz im Gegenteil: Du machst es deinem Arzt leichter, weil du präzise Informationen liefern und gezielte Fragen stellen kannst. Das ist die Grundlage für bessere Diagnosen und passgenaue Behandlungspläne.

Und noch etwas ganz Wichtiges: Bring eine vollständige Liste all deiner Medikamente mit. Dazu zählen nicht nur die verschreibungspflichtigen Mittel, sondern auch alles, was du rezeptfrei einnimmst, wie Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel oder pflanzliche Präparate.

Was kann ich tun, wenn mein Arzt mir nicht richtig zuzuhören scheint?

Das ist eine wirklich unangenehme und frustrierende Situation, die das so wichtige Vertrauensverhältnis schnell ins Wanken bringen kann. Hier ist es entscheidend, höflich, aber klar und bestimmt zu reagieren. Oft steckt dahinter gar keine böse Absicht, sondern einfach nur der immense Zeitdruck im Praxisalltag.

Versuche, das Gespräch freundlich, aber bestimmt wieder auf deinen Punkt zu bringen. Ein einfacher Satz wie: „Entschuldigen Sie bitte, ich habe das Gefühl, mein wichtigster Punkt ist gerade etwas untergegangen. Dürfte ich das kurz noch einmal sagen?“ kann oft schon Wunder wirken.

Formuliere deine Anliegen als Ich-Botschaften, denn die wirken viel weniger wie ein Vorwurf. Statt zu sagen: „Sie hören mir ja gar nicht zu!“, versuche es mal mit: „Ich mache mir wegen dieser Nebenwirkung große Sorgen und würde gerne besser verstehen, was ich dagegen tun kann.“ Das ist konstruktiv und öffnet die Tür für ein echtes Gespräch.

Wenn du aber merkst, dass du einfach nicht durchdringst, hast du jederzeit das Recht, das Gespräch freundlich zu beenden und um einen neuen Termin zu bitten – vielleicht zu einer Zeit, in der mehr Ruhe herrscht. Letztendlich ist die Kommunikation mit dem Arzt eine Vertrauenssache. Fehlt diese Basis, ist es vollkommen in Ordnung und manchmal sogar notwendig, über einen Arztwechsel nachzudenken.

Darf ich eine Zweitmeinung einholen, ohne meinen Arzt zu verärgern?

Ja, absolut und ohne jede Einschränkung. Eine zweite Meinung einzuholen, ist kein Zeichen von Misstrauen, sondern dein gutes Recht als Patient. Es zeigt, dass du Verantwortung für deine Gesundheit übernimmst. Gerade vor weitreichenden Entscheidungen, wie einer Operation oder dem Beginn einer langwierigen Therapie, gibt dir das zusätzliche Sicherheit.

Ein professioneller Arzt wird deinen Wunsch nach dieser Sicherheit verstehen und dich dabei sogar unterstützen. Sprich es einfach offen und ehrlich an: „Ich möchte bei dieser wichtigen Entscheidung ganz sichergehen und würde mir daher gerne eine zweite Meinung einholen.“

Deine Arztpraxis ist gesetzlich sogar verpflichtet, dir alle dafür notwendigen Unterlagen, wie Befunde, Röntgenbilder oder Laborwerte, zur Verfügung zu stellen. Eine Zweitmeinung schwächt nicht, sondern stärkt deine Position und kann die Qualität deiner Behandlung sogar verbessern, weil alles noch einmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet wird.

Wie gehe ich mit medizinischem Fachjargon um, den ich nicht verstehe?

Frage nach. Sofort und ohne zu zögern! Es ist nicht deine Aufgabe, Medizinerlatein zu beherrschen. Es ist die Aufgabe deines Arztes, dir alles so zu erklären, dass du es auch wirklich verstehst. Nur so kannst du informierte und selbstbestimmte Entscheidungen für deine Gesundheit treffen.

Unterbrich das Gespräch freundlich, aber bestimmt. Sätze wie „Entschuldigung, könnten Sie mir das bitte in einfachen Worten erklären?“ oder „Was bedeutet dieser Fachbegriff ganz konkret für mich?“ sind absolut angebracht und notwendig.

Eine sehr gute Methode ist auch das sogenannte „Teach-back“. Dabei wiederholst du das Gehörte in deinen eigenen Worten: „Habe ich das richtig verstanden, dass …?“ Auf diese Weise fallen Missverständnisse sofort auf und können direkt geklärt werden. Denk immer daran: Verständlichkeit ist kein netter Bonus, sondern ein fundamentaler Bestandteil jeder guten medizinischen Behandlung.

Bist du fasziniert von der Schönheit und Komplexität des menschlichen Körpers? Bei Animus Medicus verwandeln wir wissenschaftliche Anatomie in einzigartige Kunst. Entdecke unsere hochwertigen Poster und Accessoires, die Wissen und Ästhetik perfekt verbinden – ideal für dein Studium, deine Praxis oder einfach für Zuhause. Besuche jetzt unseren Shop und lass dich inspirieren