Dokumentation in der Pflege meistern

Die Dokumentation in der Pflege ist so viel mehr als nur eine lästige Pflicht – man könnte sie als das zentrale Nervensystem jeder guten Pflege bezeichnen. Sie ist der rote Faden, der die Versorgung zusammenhält, gibt uns Pflegekräften die nötige rechtliche Sicherheit und ist am Ende des Tages die Basis für echte Pflegequalität.

Warum eine gute Pflegedokumentation den Unterschied macht

Stell dir die Pflegedokumentation einfach wie das Logbuch eines Schiffskapitäns vor. Jede einzelne Eintragung hält nicht nur fest, was passiert ist. Sie gibt dem nächsten Offizier auf der Brücke alle Infos an die Hand, die er braucht, um das Schiff sicher auf Kurs zu halten. Ohne dieses Logbuch? Pures Navigieren im Nebel. Genauso geht es einem Pflegeteam ohne saubere Aufzeichnungen.

Das Herzstück der Kommunikation im Team

Eine lückenlose Doku ist unser wichtigstes Werkzeug, um im Team – und auch mit Ärzten und Therapeuten – an einem Strang zu ziehen. Sie sorgt dafür, dass jeder auf dem gleichen Stand ist. Eine klare, verständliche Dokumentation ist hier das A und O, ganz ähnlich wie bei der Kommunikation zwischen Arzt und Patient.

Was passiert, wenn diese Kommunikation schiefgeht? Ein Beispiel aus dem Alltag, das leider nur allzu realistisch ist: Eine Pflegekraft gibt einem Bewohner ein Bedarfsmedikament gegen Schmerzen, vergisst aber, es einzutragen. Die Kollegin in der nächsten Schicht sieht den Bewohner, der immer noch über Schmerzen klagt, und gibt das Medikament erneut – in der Akte steht ja nichts. Die Folge? Eine potenziell gefährliche Überdosierung.

Dieses kleine Beispiel zeigt, wie entscheidend eine gute Doku ist:

- Mehr Patientensicherheit: Eine genaue Dokumentation verhindert Medikationsfehler und Doppelbehandlungen. So einfach ist das.

- Effiziente Übergaben: Schichtwechsel laufen viel geschmeidiger, weil alle wichtigen Infos sofort parat sind. Kein langes Suchen, kein Rätselraten.

- Nachvollziehbare Pflege: Jede Maßnahme und jede Beobachtung ist klar dokumentiert und begründet. Alles ist transparent.

Rechtliche Absicherung und der Beweis für Qualität

Die Dokumentation in der Pflege ist in Deutschland nicht nur eine gute Idee, sondern gesetzlich fest verankert. Die rund 17.976 ambulanten Pflegedienste, die zusammen etwa 2,275 Millionen Patienten versorgen, müssen jede pflegerische Handlung lückenlos festhalten.

Eine sorgfältige Dokumentation ist deine professionelle Versicherung. Im Haftungsfall gilt knallhart der Grundsatz: Was nicht dokumentiert ist, wurde nicht gemacht.

Sie ist also nicht nur der Nachweis deiner Arbeit für den Medizinischen Dienst (MD), sondern schützt auch dich ganz persönlich, wenn es mal zu rechtlichen Fragen kommt. Ein wichtiger Hebel für eine exzellente Dokumentation ist übrigens ein gutes Qualitätsmanagement, das heutzutage oft schon durch KI-gestütztes Qualitätsmanagement unterstützt wird. Letztendlich ist eine professionelle Dokumentation immer auch ein starkes Zeichen für deine eigene Professionalität und dein Verantwortungsbewusstsein.

Die rechtlichen Grundlagen sicher beherrschen

Die rechtlichen Anforderungen an die Dokumentation in der Pflege fühlen sich manchmal an wie ein undurchdringlicher Paragrafen-Dschungel. Aber keine Sorge: Im Kern geht es nur darum, deine professionelle Arbeit nachvollziehbar zu machen. So sicherst du dich, deine Einrichtung und vor allem die Menschen, die du pflegst, ab.

Sieh die rechtlichen Vorgaben also nicht als lästige Bürokratie, sondern als dein ganz persönliches Schutzschild.

Die Pflegedokumentation ist viel mehr als nur eine interne Arbeitsnotiz. Sie ist ein knallhartes juristisches Dokument mit enormer Beweiskraft. Wenn es mal zu Haftungsfragen kommt, entscheidet oft die Qualität deiner Aufzeichnungen über den Ausgang. Der Grundsatz ist so einfach wie unmissverständlich: Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht erbracht.

Die wichtigsten Gesetze im Überblick

Verschiedene Gesetze und Verordnungen bilden das Fundament für die Dokumentationspflicht in der Pflege. Du musst nicht jedes Detail auswendig lernen, aber ein grober Überblick über die wichtigsten Regelwerke gibt dir Sicherheit im hektischen Alltag.

-

Sozialgesetzbuch (SGB XI): Dieses Gesetz ist die Basis für die soziale Pflegeversicherung und gibt die Marschrichtung in Sachen Qualitätssicherung vor. Es verlangt von Pflegeeinrichtungen, eine hochwertige und leistungsgerechte Pflege sicherzustellen – und das geht eben nur mit einer lückenlosen Dokumentation.

-

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Hier ist vor allem der Behandlungsvertrag (§§ 630a ff. BGB) entscheidend. Er schreibt ganz klar vor, dass alle wesentlichen Maßnahmen und ihre Ergebnisse festgehalten werden müssen. Das dient nicht nur der Therapiesicherung, sondern auch der Rechenschaftspflicht gegenüber dem Patienten.

-

Heimgesetze der Länder: Diese Gesetze regeln ganz konkret den Betrieb von Pflegeheimen und enthalten oft sehr detaillierte Anforderungen an die Pflegedokumentation.

Und dann ist da natürlich noch der Medizinische Dienst (MD). Seine Prüfrichtlinien legen glasklar fest, welche Aspekte der Doku bei Qualitätsprüfungen unter die Lupe genommen werden. Eine lückenhafte Dokumentation führt hier ohne Umwege zu schlechteren Noten und kann richtig unangenehme Konsequenzen haben.

Was muss zwingend dokumentiert werden?

Um rechtlich immer auf der sicheren Seite zu sein, müssen bestimmte Informationen einfach rein. Stell dir deine Dokumentation wie eine lückenlose Beweiskette vor, die den gesamten Pflegeprozess von A bis Z abbildet.

Jede einzelne Eintragung in der Pflegedokumentation hat den Charakter einer Urkunde. Mit deiner Unterschrift oder deinem Handzeichen bestätigst du, dass die gemachten Angaben stimmen und vollständig sind. Behandle jeden Eintrag also mit der nötigen Sorgfalt.

Die folgende Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die absoluten Pflichtbestandteile. Diese Inhalte sind unverzichtbar, um den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden und den Pflegeverlauf für jeden nachvollziehbar zu machen.

Pflichtbestandteile der Pflegedokumentation Diese Tabelle fasst die wesentlichen und gesetzlich geforderten Inhalte zusammen, die in keiner Pflegedokumentation fehlen dürfen, um die Nachvollziehbarkeit und rechtliche Absicherung zu gewährleisten.

| Inhaltsbereich | Konkrete Beispiele | Warum es wichtig ist |

|---|---|---|

| Stammdaten | Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, relevante Diagnosen, Allergien, Vollmachten. | Schafft eine eindeutige Identifikation und stellt sicher, dass grundlegende Infos für alle sofort griffbereit sind. |

| Pflegeanamnese & SIS® | Erfassung von Gewohnheiten, Wünschen, Fähigkeiten und Risiken zu Beginn der Pflege. | Bildet das Fundament für eine individuelle Pflegeplanung und zeigt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. |

| Pflegeplanung | Festlegung von Pflegezielen und ganz konkreten Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. | Bringt System und Nachvollziehbarkeit in die Pflege. Es zeigt, dass hinter deinem Handeln ein professioneller Plan steckt. |

| Durchführungsnachweis | Exakte Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen mit Datum, Uhrzeit und Handzeichen. | Dient als glasklarer Beweis für deine erbrachte Leistung und ist im Haftungsfall Gold wert. |

| Pflegebericht | Laufende Beschreibung von Beobachtungen, Veränderungen im Zustand und besonderen Vorkommnissen. | Hält den Verlauf fest und macht es möglich, die Pflegeplanung flexibel an neue Situationen anzupassen. |

| Arztanordnungen | Schriftliche Fixierung ärztlicher Verordnungen und deren Durchführung. | Stellt die korrekte Umsetzung medizinischer Behandlungen sicher und klärt ganz klar die Verantwortlichkeiten. |

Mit diesen Inhalten schaffst du eine transparente und rechtssichere Grundlage für deine tägliche Arbeit.

Aufbewahrungsfristen und Datenschutz

Die Pflegedokumentation ist kein Papier für die Ewigkeit, aber fast. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen liegen in der Regel bei 10 Jahren nach Abschluss der Behandlung. Aber Achtung: In besonderen Fällen, etwa bei chronischen Krankheiten oder der Pflege von Minderjährigen, können sogar Fristen von bis zu 30 Jahren gelten. Das allein zeigt schon, welche juristische Bedeutung diese Unterlagen haben.

Gleichzeitig ist die Dokumentation natürlich streng vertraulich und unterliegt den Datenschutzbestimmungen (DSGVO). Nur Personen, die direkt an der Pflege und Behandlung beteiligt sind, haben ein Recht auf Einsicht. Die Weitergabe von Infos an Dritte – ja, auch an Angehörige – braucht immer die ausdrückliche Zustimmung des Pflegebedürftigen oder seines gesetzlichen Vertreters.

Die wichtigsten Werkzeuge der Pflegedokumentation richtig nutzen

Eine professionelle Dokumentation in der Pflege ist kein Hexenwerk. Sie stützt sich auf ein paar bewährte Instrumente, die den gesamten Pflegeprozess klar strukturieren und für alle im Team verständlich machen. Stell sie dir wie deinen persönlichen Werkzeugkasten vor: Mit ihnen behältst du den Überblick, sicherst die Kommunikation und machst die Qualität deiner Arbeit sichtbar. Sie sind keine lästigen Formulare, sondern deine wichtigsten Verbündeten im Pflegealltag.

Jedes dieser Werkzeuge hat eine ganz bestimmte Aufgabe – vom schnellen Notieren einer Beobachtung bis zur geplanten Übergabe an die nächste Schicht. Sobald du verstanden hast, wie sie ineinandergreifen, wird die Dokumentation von einer gefühlten Pflicht zu einem logischen und effizienten Teil deiner Arbeit.

Der Pflegebericht: Das Herzstück des gesamten Verlaufs

Der Pflegebericht ist so etwas wie die fortlaufende Erzählung des Pflegeprozesses. Hier hältst du alle wichtigen Beobachtungen, Abweichungen vom Normalzustand, besondere Vorkommnisse und die Reaktionen der pflegebedürftigen Person auf deine Maßnahmen fest. Er ist im Grunde das lebendige Tagebuch, das den Zustand und die Entwicklung eines Menschen dokumentiert.

Der Schlüssel zu einem wirklich guten Pflegebericht liegt in einer präzisen und objektiven Sprache. Vage Einträge sind nicht nur nutzlos, sie können im schlimmsten Fall sogar gefährlich werden.

Ein guter Pflegebericht beschreibt, was ist – nicht, was du vermutest. Er ersetzt persönliche Interpretationen durch harte Fakten und schafft so eine verlässliche Basis für die Entscheidungen des gesamten Teams.

Schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an, das den Unterschied sofort klar macht:

- Schlecht (subjektiv und ungenau): „Herr Müller war heute wieder schlecht gelaunt und hat kaum gegessen.“

- Gut (objektiv und konkret): „Herr Müller lehnte das Mittagessen (Kartoffelpüree mit Frikadelle) mit den Worten ‚Ich habe keinen Hunger‘ ab. Er trank im Laufe des Vormittags 200 ml Tee. Auf Ansprache reagierte er einsilbig und drehte sich zur Wand.“

Der zweite Eintrag liefert messbare Fakten (die Trinkmenge) und zitiert den Bewohner sogar direkt. Das macht die Situation für jeden nachvollziehbar, ohne sie zu bewerten. Um solche präzisen Einträge zu verfassen, hilft es natürlich, die richtigen Begriffe parat zu haben. Ein gutes Verständnis für medizinische Fachbegriffe kann die Qualität deiner Dokumentation enorm steigern.

Die Pflegeplanung: Dein strategischer Kompass

Während der Pflegebericht die Vergangenheit und Gegenwart festhält, richtet die Pflegeplanung den Blick klar in die Zukunft. Sie ist dein strategischer Fahrplan, den du auf Basis der Pflegeanamnese und der Strukturierten Informationssammlung (SIS) entwickelst. Hier werden Pflegeprobleme und Ressourcen erfasst, handfeste Ziele formuliert und die passenden Maßnahmen festgelegt.

Eine gut durchdachte Pflegeplanung sorgt dafür, dass alle im Team an einem Strang ziehen und die Pflege perfekt auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten ist.

Die Planung sollte idealerweise nach dem PESR-Schema aufgebaut sein:

- Problem: Eine klare Benennung der pflegerischen Herausforderung.

- Einflussfaktoren: Die Ursachen oder Risiken, die zum Problem führen.

- Symptome: Die beobachtbaren Anzeichen, die das Problem kennzeichnen.

- Ressourcen: Die vorhandenen Fähigkeiten und Stärken der Person.

Dieser strukturierte Aufbau stellt sicher, dass deine Maßnahmen nicht aus dem Bauch heraus geplant werden, sondern gezielt auf die Ursachen eines Problems eingehen und gleichzeitig die vorhandenen Fähigkeiten fördern.

Strukturierte Informationssammlung (SIS): Der Effizienz-Booster

Die Strukturierte Informationssammlung, kurz SIS, ist ein Kernelement der sogenannten entbürokratisierten Dokumentation. Ihre größte Stärke? Sie rückt die Perspektive des Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt. In einem Erstgespräch werden seine Wünsche, seine Bedürfnisse und seine ganz persönliche Sicht auf die Situation erfasst.

Dieser Ansatz hat einen riesigen Vorteil: Er vermeidet das überflüssige Sammeln von Daten, die für die individuelle Pflegeplanung gar nicht relevant sind. Statt seitenlanger Checklisten konzentriert sich die Doku auf die wirklich wichtigen Abweichungen und Risiken. Das reduziert den täglichen Aufwand spürbar.

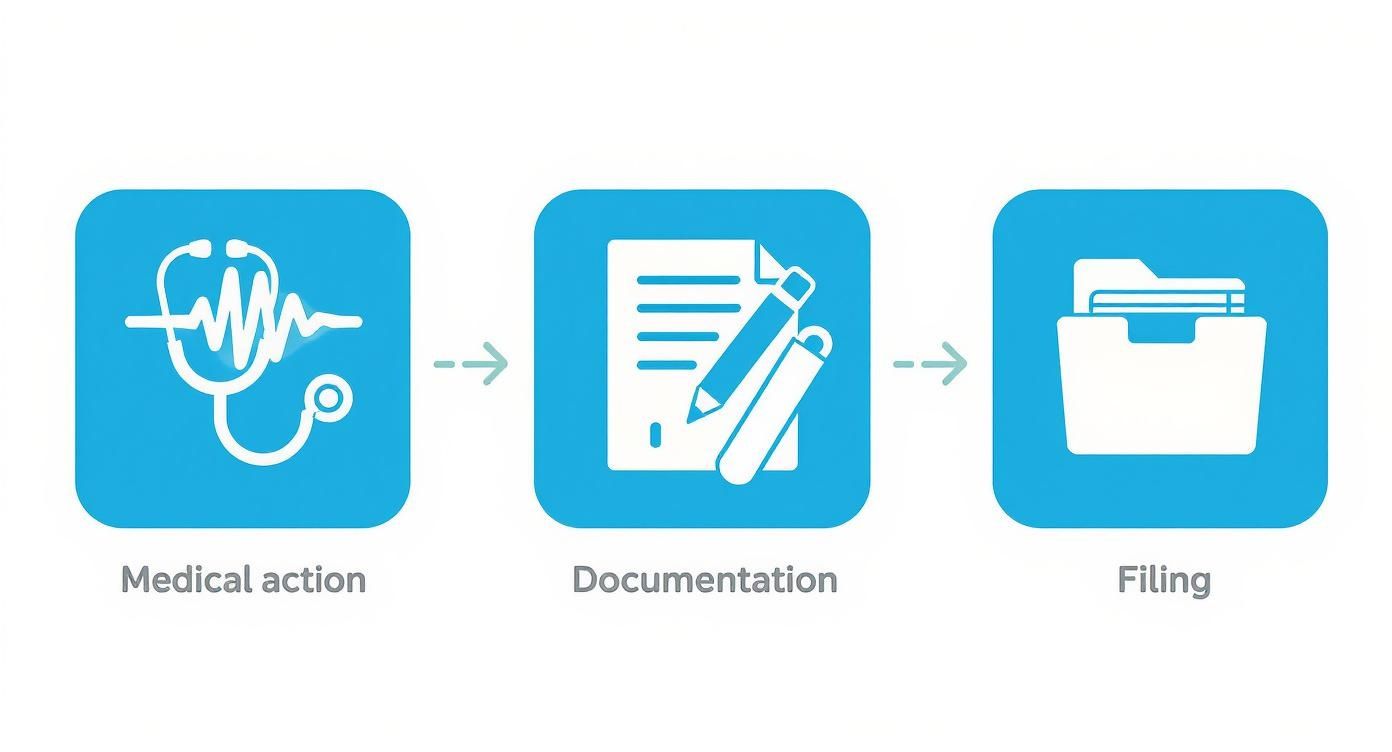

Die folgende Infografik zeigt, wie einfach, aber wirkungsvoll der Prozess der Pflegedokumentation im Alltag sein kann.

Wie du siehst, mündet jede Pflegemaßnahme direkt in eine sorgfältige Dokumentation, die anschließend sicher archiviert wird – so schließt sich der Kreis.

Wie du siehst, mündet jede Pflegemaßnahme direkt in eine sorgfältige Dokumentation, die anschließend sicher archiviert wird – so schließt sich der Kreis.

Das Übergabeprotokoll: Für eine nahtlose Versorgung

Das Übergabeprotokoll ist das vielleicht wichtigste Bindeglied zwischen den Schichten. Es fasst die entscheidenden Ereignisse und Veränderungen seit der letzten Übergabe kurz und knapp zusammen. Das Ziel ist glasklar: Das nachfolgende Team soll einen schnellen und präzisen Überblick bekommen, damit die Versorgung ohne Brüche weiterlaufen kann.

Ein effizientes Übergabeprotokoll konzentriert sich auf das Wesentliche:

- Veränderungen im Gesundheitszustand

- Besondere Vorkommnisse (z. B. Stürze)

- Neu angesetzte Arzttermine oder Therapien

- Wichtige Aufgaben, die noch offen sind

Wie wichtig eine lückenlose Doku ist, zeigt sich im großen Maßstab. In Deutschland gab es Ende 2023 rund 5,7 Millionen pflegebedürftige Menschen. Davon werden circa 86 % zu Hause versorgt, oft von Angehörigen und ambulanten Diensten Hand in Hand. Eine präzise Dokumentation ist hier absolut entscheidend, um die Versorgung über verschiedene Helfer hinweg zu koordinieren und die Qualität zu sichern.

Häufige Fehler in der Pflegedokumentation vermeiden

Kleine Fehler in der Dokumentation in der Pflege können leider große und oft unangenehme Auswirkungen haben. Sie gefährden nicht nur die Patientensicherheit, sondern können auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die gute Nachricht ist aber: Die meisten dieser Fehler sind absolut vermeidbar, wenn man die typischen Fallstricke erst einmal kennt.

Stell dir vor, deine Dokumentation ist eine Brücke, die eine Schicht mit der nächsten verbindet. Jede unpräzise Formulierung oder Lücke ist wie ein fehlendes Brett in dieser Brücke – sie macht den Übergang für deine Kollegen unsicher und wackelig. Das Ziel ist es, eine stabile und verlässliche Brücke zu bauen, auf die sich jeder im Team verlassen kann.

Unpräzise und subjektive Formulierungen

Einer der häufigsten Fehler sind vage und wertende Einträge. Formulierungen wie „Herr Meier war heute unruhig“ oder „Frau Schmidt war aggressiv“ sind zwar schnell notiert, aber für die nachfolgende Schicht praktisch wertlos.

Was bedeutet „unruhig“ genau? Lief Herr Meier auf dem Flur auf und ab? Hat er ständig geklingelt? Was verstehen wir unter „aggressiv“? Hat Frau Schmidt geschrien oder körperlich um sich geschlagen?

Solche subjektiven Interpretationen lassen einfach zu viel Raum für Spekulationen und führen zwangsläufig zu Missverständnissen. Die Lösung liegt in einer rein beschreibenden, objektiven Sprache.

-

So nicht: „Patient ist verwirrt.“

-

Besser so: „Patient fand sein Zimmer nicht und fragte dreimal innerhalb von 10 Minuten nach dem Weg zur Toilette.“

-

So nicht: „Patientin hat gut gegessen.“

-

Besser so: „Patientin hat die Hälfte der Hauptmahlzeit (ca. 250 g) und das gesamte Dessert gegessen.“

Diese konkreten Beschreibungen schaffen eine gemeinsame, faktenbasierte Grundlage für alle im Team. So wird der Pflegeprozess für jeden nachvollziehbar und professionell gestaltet.

Fehlende Begründungen und Lücken im Verlauf

Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Begründung für pflegerische Entscheidungen. Warum wurde eine Bedarfsmedikation verabreicht? Warum wurde von einer geplanten Maßnahme abgewichen? Ohne eine klare Begründung wirken deine Handlungen schnell willkürlich und sind rechtlich kaum zu verteidigen.

Genauso problematisch sind Lücken in der Verlaufsdokumentation. Wenn über mehrere Stunden oder gar eine ganze Schicht keine Eintragungen erfolgen, entsteht der Eindruck, dass in dieser Zeit nichts passiert ist – oder schlimmer noch, dass die pflegebedürftige Person unbeobachtet war.

Jede Abweichung vom Pflegeplan, jede besondere Beobachtung und jede durchgeführte Maßnahme muss zeitnah und lückenlos dokumentiert werden. Nur so entsteht ein vollständiges Bild, das die Kontinuität der Versorgung sicherstellt.

Denk immer daran: Eine lückenlose Dokumentation ist nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Beweis für deine professionelle Sorgfalt. Sie zeigt, dass du den Zustand der dir anvertrauten Menschen kontinuierlich im Blick hast.

Die Top 5 der häufigsten Dokumentationsfehler

Damit du einen schnellen Überblick bekommst, haben wir die häufigsten Fehlerquellen für dich zusammengefasst. Nutze diese Liste als kleine Checkliste für deine tägliche Arbeit, um deine eigene Schreibpraxis zu reflektieren und zu verbessern.

- Interpretationen statt Fakten: Ersetze subjektive Wertungen („war schlecht gelaunt“) durch objektive Beobachtungen („weinte und äußerte, dass er traurig sei“).

- Lückenhafte Dokumentation: Vermeide fehlende Einträge über längere Zeiträume. Auch die Feststellung „keine besonderen Vorkommnisse“ ist eine wichtige Information.

- Fehlende Reaktion auf Probleme: Ein dokumentiertes Problem (z. B. Schmerzen) muss immer auch eine dokumentierte Reaktion (z. B. Medikamentengabe, Lagerung) nach sich ziehen.

- Unleserliche Handschrift oder Abkürzungen: Verwende nur einrichtungsintern festgelegte und für jeden verständliche Abkürzungen. Deine Einträge müssen für alle lesbar sein.

- Verspätete Einträge: Dokumentiere Maßnahmen und Beobachtungen immer zeitnah. Nachträge schwächen die Beweiskraft deiner Aufzeichnungen erheblich.

Diese Fehler zu umgehen, ist ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung deiner Arbeit. Es geht darum, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen, was besonders bei der Übertragung von Aufgaben eine große Rolle spielt. Wie du hierbei effiziente Arbeitsstrategien entwickelst, erfährst du in unserem Beitrag zur Delegation in der Pflege. Indem du diese typischen Fehler vermeidest, stärkst du nicht nur deine rechtliche Position, sondern trägst maßgeblich zur Sicherheit und zum Wohlbefinden der Pflegebedürftigen bei.

Digitale Pflegedokumentation als Chance begreifen

Die Digitalisierung ist schon längst keine ferne Zukunftsmusik mehr. Sie ist heute ein unverzichtbarer Helfer, der uns im Pflegealltag tatkräftig unter die Arme greift. Der Umstieg von der alten Papierakte auf ein digitales System ist dabei viel mehr als nur eine technische Neuerung. Es ist eine grundlegende Entscheidung, die den ganzen Arbeitsablauf umkrempelt, lästige Bürokratie abbaut und uns das zurückgibt, was am wichtigsten ist: Zeit für die Menschen, die wir versorgen.

Stell dir einmal vor, du könntest alle wichtigen Infos zu einem Bewohner mit nur ein paar Klicks aufrufen – egal, wo du gerade bist und zu welcher Uhrzeit. Genau das machen moderne Softwarelösungen für die Dokumentation in der Pflege möglich. Endlich Schluss mit unleserlicher Schrift, dem ewigen Blättern in dicken Ordnern und der Jagd nach dem richtigen Formular.

Von der Zettelwirtschaft zum Informationsfluss in Echtzeit

Der größte Gewinn digitaler Systeme ist ganz klar, wie sie den Austausch im Team beschleunigen und alles an einem Ort bündeln. Jeder Eintrag, den du machst, ist sofort für alle berechtigten Kolleginnen und Kollegen sichtbar. Das hebt die Zusammenarbeit auf ein völlig neues Level und hat direkte, positive Auswirkungen auf die Sicherheit unserer Bewohner.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Enorme Zeitersparnis: Durchdachte Eingabemasken, vorgefertigte Textbausteine und die automatische Übernahme von Stammdaten machen das Schreiben viel schneller.

- Klarheit und Lesbarkeit: Digitale Einträge sind immer sauber und eindeutig. Missverständnisse durch unleserliches Gekritzel? Gehören der Vergangenheit an.

- Lückenlose Nachvollziehbarkeit: Jede einzelne Änderung wird mit Datum, Uhrzeit und Benutzerkennung festgehalten. Das schafft eine transparente und rechtssichere Dokumentationskette.

- Blitzschneller Zugriff auf Daten: Ob Vitalwerte, Medikationspläne oder Arztbriefe – alles, was du wissen musst, findest du sofort an einem zentralen Ort.

Gerade weil wir überall mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben, ist diese gewonnene Effizienz Gold wert. Studien haben gezeigt, dass Pflegekräfte bis zu 30 % ihrer Arbeitszeit nur mit dem Dokumentieren verbringen. Hier ist die Digitalisierung ein echter Hebel, um diese riesige Aufgabe besser zu stemmen und die Fachkräfte spürbar zu entlasten, wie es auch das Bundesgesundheitsministerium in seinen Berichten immer wieder betont.

Digitale Pflegedokumentation bedeutet nicht, dass der Computer die Pflege übernimmt. Es bedeutet, dass der Computer die Bürokratie übernimmt, damit du mehr Zeit für den Menschen hast.

Ein typischer Fall: Papierakte gegen digitale Lösung

Um den Unterschied greifbar zu machen, schauen wir uns doch mal einen ganz normalen Vorgang an. Frau Schneider, 84 Jahre alt, klagt plötzlich über Schmerzen im linken Bein.

Szenario 1 mit der guten alten Papierakte: Du gehst ins Stationszimmer, kramst ihre Akte aus dem Regal, suchst den Pflegebericht und machst eine handschriftliche Notiz. Dann beginnst du, dem zuständigen Arzt hinterherzutelefonieren. Als du ihn endlich erreichst, kritzelst du seine Anordnung auf einen Zettel, den du später in die Akte heften musst. Bei der Übergabe an die nächste Schicht erzählst du die ganze Geschichte nochmal mündlich.

Szenario 2 mit einer digitalen Lösung: Du schnappst dir dein Tablet, öffnest direkt am Bett von Frau Schneider ihre digitale Akte und tippst deine Beobachtung ein. Das System schickt automatisch eine Benachrichtigung an den Arzt. Der sieht die Info auf seinem Gerät und trägt seine Anordnung direkt in der Akte ein. Diese Anordnung taucht sofort bei allen Teammitgliedern als neue Aufgabe auf. Die nächste Schicht sieht den kompletten Verlauf lückenlos und kann alles sofort nachvollziehen.

Man sieht sofort: Der digitale Weg ist nicht nur viel schneller, sondern auch um Welten sicherer und transparenter.

Datenschutz und die Wahl der richtigen Software

Klar, bei der digitalen Dokumentation sind Datenschutz und Datensicherheit das A und O. Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen überhaupt und müssen nach den strengen Regeln der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschützt werden.

Wenn du also eine passende Software auswählst, solltest du auf ein paar Dinge ganz genau achten:

- DSGVO-Konformität: Der Anbieter muss dir garantieren, dass alle gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz eingehalten werden.

- Datensicherheit: Sichere Server, am besten in Deutschland oder der EU, Verschlüsselung und zugriffsgeschützte Systeme sind absolute Pflicht.

- Einfache Bedienung: Die Software muss so gestaltet sein, dass sie im hektischen Alltag wirklich eine Hilfe ist und nicht zur Belastung wird.

- Schnittstellen: Gute Systeme können mit anderen Programmen verbunden werden, zum Beispiel mit der Abrechnungssoftware oder der Dienstplanung.

Der Wechsel zur digitalen Pflegedokumentation ist ein wichtiger Baustein in einem größeren System, das darauf abzielt, die gesamte Versorgung im Gesundheitswesen besser und effizienter zu vernetzen.

Häufig gestellte Fragen zur Pflegedokumentation

Im hektischen Pflegealltag tauchen immer wieder die gleichen Fragen und Unsicherheiten auf. Um dir schnelle und vor allem praxisnahe Antworten zu geben, haben wir die häufigsten Fragen rund um die Dokumentation in der Pflege gesammelt. Sieh diesen Abschnitt als dein persönliches Nachschlagewerk, mit dem du typische Herausforderungen sicher und professionell meisterst.

Was mache ich bei einem Fehler in der Pflegedokumentation?

Ein Fehler ist schnell passiert – entscheidend ist, wie transparent und professionell du damit umgehst. Das Wichtigste zuerst: Greif niemals zu Tipp-Ex oder versuche, den falschen Eintrag unleserlich zu machen. Der ursprüngliche Text muss aus Gründen der Nachvollziehbarkeit immer erkennbar bleiben.

Die korrekte Vorgehensweise ist zum Glück ganz einfach:

- Streiche den fehlerhaften Eintrag mit einer einzigen, sauberen Linie durch.

- Schreibe die Korrektur direkt daneben oder darüber.

- Ergänze die Korrektur mit dem Vermerk „Korrektur“, dem aktuellen Datum, der genauen Uhrzeit und deinem Kürzel.

Dieser simple Prozess stellt sicher, dass jede Änderung transparent und nachvollziehbar bleibt. In digitalen Systemen ist das Ganze oft noch unkomplizierter, da eine eingebaute Korrekturfunktion die alte Version speichert und jede Änderung lückenlos mitprotokolliert.

Offenheit und Transparenz sind bei Korrekturen dein bester Schutz. Der Versuch, einen Fehler zu vertuschen, untergräbt die Glaubwürdigkeit der gesamten Doku und kann im schlimmsten Fall ernste rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Wie formuliere ich Beobachtungen wirklich objektiv?

Objektivität ist das A und O einer professionellen Pflegedokumentation. Es bedeutet, exakt das zu beschreiben, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst – ohne jede Interpretation oder persönliche Wertung. Anstatt also zu schreiben „Frau Schmidt war heute aggressiv“, dokumentierst du das konkrete, beobachtbare Verhalten.

Ein objektiver Eintrag würde zum Beispiel so lauten: „Frau Schmidt rief laut ‚Lassen Sie mich in Ruhe!‘ und schlug um 14:15 Uhr mit der flachen Hand auf den Nachttisch.“ Diese Beschreibung ist frei von Urteilen und ermöglicht es jedem im Team, sich ein eigenes, faktenbasiertes Bild der Situation zu machen.

Konzentriere dich bei einer objektiven Doku am besten auf diese Aspekte:

- Messbare Werte: Notiere Vitalzeichen, Trink- und Essensmengen oder den Grad der Mobilität.

- Konkretes Verhalten: Beschreibe Handlungen, Gestik und Mimik der Person.

- Wörtliche Zitate: Direkte Aussagen des Pflegebedürftigen sind oft aussagekräftiger als jede Zusammenfassung.

- Sichtbare Zustände: Dokumentiere Hautveränderungen wie Rötungen oder Schwellungen ganz präzise.

Mit dieser Herangehensweise schaffst du eine professionelle Grundlage, die für alle im Team – ob Pflege oder Therapie – verständlich und nutzbar ist.

Wer darf die Pflegedokumentation einsehen?

Die Pflegedokumentation ist ein hochsensibles Dokument. Sie unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht und den strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der Kreis der Personen, die reinschauen dürfen, ist daher klar und sehr eng begrenzt.

Grundsätzlich haben nur die Personen Zugriff, die direkt am Pflege-, Behandlungs- und Betreuungsprozess beteiligt sind. Das sind:

- Das zuständige Pflegepersonal der Einrichtung

- Behandelnde Ärzte und Therapeuten

- Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes (MD) im Rahmen von Qualitätsprüfungen

Angehörige oder rechtliche Betreuer haben nicht automatisch ein Recht auf Einsicht. Sie brauchen dafür eine ausdrückliche und schriftliche Einwilligung der pflegebedürftigen Person. Sollte die Person selbst nicht mehr einwilligungsfähig sein, kann ein gesetzlicher Betreuer mit dem entsprechenden Aufgabenkreis (z. B. Gesundheitssorge) die Erlaubnis erteilen. Jede Weitergabe von Infos muss aber immer im Interesse des Patienten erfolgen.

Wie viel Zeit sollte die Dokumentation in Anspruch nehmen?

Eine starre gesetzliche Vorgabe, wie viele Minuten pro Schicht für die Doku draufgehen dürfen, gibt es nicht. Verschiedene Studien zeigen jedoch, dass Pflegekräfte häufig bis zu 30 % ihrer Arbeitszeit für Dokumentationsaufgaben aufwenden – eine enorme Belastung im ohnehin schon dichten Arbeitsalltag.

Effizienz ist hier also das oberste Gebot. Der bewährteste Ansatz ist die zeitnahe Dokumentation. Das bedeutet, du hältst pflegerische Maßnahmen und wichtige Beobachtungen so schnell wie möglich fest, am besten direkt vor Ort. Das hat zwei entscheidende Vorteile: Details geraten nicht in Vergessenheit und die Genauigkeit der Einträge steigt.

Gut strukturierte digitale Dokumentationssysteme sind hier ein unschätzbarer Helfer. Sie können durch intelligente Vorlagen, Textbausteine und eine intuitive Bedienung den Zeitaufwand erheblich reduzieren. Das Ziel ist immer eine gute Balance: eine Dokumentation, die vollständig, präzise und rechtssicher ist, ohne dass die wertvolle Zeit am Menschen darunter leidet.

Möchtest du die Schönheit und Komplexität des menschlichen Körpers nicht nur in deinen Dokumentationen, sondern auch an deinen Wänden festhalten? Bei Animus Medicus findest du kunstvolle Anatomie-Poster im Vintage-Stil, die medizinisches Wissen und ästhetisches Design perfekt verbinden. Entdecke jetzt unsere einzigartigen Kollektionen auf animus-medicus.de und bringe Inspiration in deinen Alltag.