Das Herz anatomisch verstehen leicht gemacht

Wenn man die Anatomie des Herzens verstehen will, braucht man eigentlich nur einen einfachen Vergleich: Stell es dir wie einen unglaublich leistungsfähigen, muskulären Motor vor, der ungefähr so groß ist wie deine Faust. Seine Hauptaufgabe ist es, pausenlos Blut durch deinen Körper zu pumpen, damit auch die letzte Zelle mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird.

Ein erster blick auf den motor des lebens

Das Herz ist so viel mehr als nur ein poetisches Symbol für Liebe und Gefühle. Aus anatomischer Sicht ist es ein hochspezialisiertes Organ, dessen präziser Aufbau unsere Existenz erst möglich macht. Es liegt gut geschützt mitten im Brustkorb, leicht nach links versetzt, eingebettet zwischen den beiden Lungenflügeln. Diese zentrale Lage ist perfekt, um seine Aufgabe als Pumpe des Blutkreislaufs optimal zu erfüllen.

Um die Grundstruktur zu erfassen, hilft eine kleine Analogie: Denk an das Herz wie an ein Haus mit vier getrennten Räumen. Diese „Räume“ sind die Herzkammern, die in einem perfekt abgestimmten Rhythmus zusammenarbeiten, um den Blutfluss im gesamten Körper zu steuern. Dieses Bild macht die komplexen Abläufe greifbar, ohne dass man sich sofort in Fachbegriffen verliert.

Warum die anatomie so entscheidend ist

Ein klares Verständnis für den Aufbau des Herzens ist nicht nur etwas für Mediziner. Es ist die Basis, um die eigene Gesundheit besser einzuschätzen und Krankheiten vorzubeugen. Wenn du weißt, wie dein Herz funktioniert, wird dir auch sofort klar, warum bestimmte Lebensgewohnheiten oder Erkrankungen so eine Gefahr für dieses wichtige Organ darstellen.

Die Hauptkomponenten, die wir uns in diesem Guide genauer ansehen werden, sind:

- Die vier Herzkammern: Zwei Vorhöfe (Atrien), die das Blut sammeln, und zwei Hauptkammern (Ventrikel), die es kraftvoll weiterpumpen.

- Die vier Herzklappen: Sie funktionieren wie präzise Ventile, die dafür sorgen, dass das Blut nur in eine Richtung fließt.

- Die großen Blutgefäße: Die Arterien und Venen, die als „Leitungen“ das Blut zum Herzen hin- und von ihm wegbringen.

- Das Reizleitungssystem: Das eingebaute „Stromnetz“, das den Herzschlag koordiniert und im Takt hält.

Das Herz ist nicht einfach nur ein Muskel. Es ist ein Meisterwerk der Natur. Jeder einzelne Teil, von der kleinsten Faser bis zur größten Kammer, hat eine exakt definierte Aufgabe, die für unser Überleben unerlässlich ist.

Die wichtigsten fakten auf einen blick

Um dir einen schnellen Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten anatomischen Daten des Herzens in einer Tabelle zusammengefasst.

Anatomische eckdaten des herzens auf einen blick

Diese Tabelle fasst die wichtigsten anatomischen Kennzahlen des menschlichen Herzens zusammen, um einen schnellen Überblick zu ermöglichen.

| Merkmal | Durchschnittswert |

|---|---|

| Gewicht (Erwachsener) | 300 bis 350 Gramm |

| Länge | ca. 12 cm |

| Breite | ca. 8-9 cm |

| Dicke | ca. 6 cm |

| Wandstärke (linker Ventrikel) | 8 bis 15 Millimeter |

| Wandstärke (rechter Ventrikel) | 3 bis 5 Millimeter |

| Pumpvolumen (pro Herzschlag) | ca. 70-80 ml |

Diese Zahlen verdeutlichen die beeindruckende Leistung dieses Organs. Besonders die enorme Wandstärke des linken Ventrikels fällt auf – er muss schließlich die Kraft aufbringen, das Blut durch den gesamten Körperkreislauf zu pumpen. Die Versorgung des Herzmuskels selbst übernehmen übrigens die Herzkranzgefäße, auch Koronararterien genannt. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, findest du im Herzbericht der Deutschen Herzstiftung viele weitere spannende Fakten.

In den folgenden Abschnitten nehmen wir jeden dieser Bereiche ganz genau unter die Lupe. Du wirst sehen, wie die einzelnen Teile zusammenspielen und warum eine gesunde Herzanatomie die wichtigste Voraussetzung für ein langes und aktives Leben ist.

Die vier Herzkammern: Das Zentrum des Blutflusses

Um wirklich zu verstehen, wie das Herz funktioniert, hilft eine einfache Analogie: Stell dir das Herz wie ein Haus mit zwei Etagen vor, und auf jeder Etage gibt es zwei Zimmer. Diese vier „Zimmer“ sind die Herzkammern. Jede einzelne hat ihre eigene, unverzichtbare Aufgabe im Gesamtsystem und bildet das pulsierende Zentrum, in dem der gesamte Blutfluss koordiniert wird.

Der Weg des Blutes folgt dabei einer ganz klaren Route. Alles beginnt im rechten Vorhof (Atrium dextrum), der als eine Art Sammelbecken für das sauerstoffarme Blut dient, das aus dem gesamten Körper zurückströmt. Von hier aus geht es eine Etage tiefer in die rechte Herzkammer (Ventriculus dexter).

Diese untere Kammer hat eine ganz präzise Mission: Sie pumpt das sauerstoffarme Blut mit gezieltem Druck in die Lunge. Dort wird es wieder mit frischem Sauerstoff angereichert. Man könnte sie also als die „Lungen-Pumpe“ des Herzens bezeichnen.

Die kraftvolle linke Seite des Herzens

Nachdem das Blut in der Lunge frisch mit Sauerstoff beladen wurde, kehrt es wieder zum Herzen zurück – dieses Mal aber auf die linke Seite. Es strömt zunächst in den linken Vorhof (Atrium sinistrum). Dieser dient quasi als Warteraum, bevor das nun sauerstoffreiche Blut in die mit Abstand leistungsstärkste Kammer des gesamten Herzens weitergeleitet wird.

Die letzte Station ist die linke Herzkammer (Ventriculus sinister). Sie ist der unangefochtene Kraftprotz des Herzens. Ihre Muskelwand ist ungefähr dreimal so dick wie die der rechten Herzkammer – ein entscheidendes anatomisches Detail, das direkt auf ihre Funktion zurückzuführen ist.

Die linke Herzkammer muss einen enormen Druck aufbauen, um das sauerstoffreiche Blut durch das weit verzweigte Netz der Arterien in jede einzelne Zelle des Körpers zu pressen – von der Kopfhaut bis in die Zehenspitzen.

Dieser immense Kraftaufwand erklärt auch ihre dickere Muskulatur. Damit dieser Kreislauf absolut reibungslos funktioniert und sich sauerstoffarmes Blut niemals mit sauerstoffreichem vermischt, gibt es eine stabile Trennwand zwischen der rechten und linken Herzhälfte: die Herzscheidewand (Septum). Sie sorgt für eine strikte und saubere Trennung der beiden Kreisläufe.

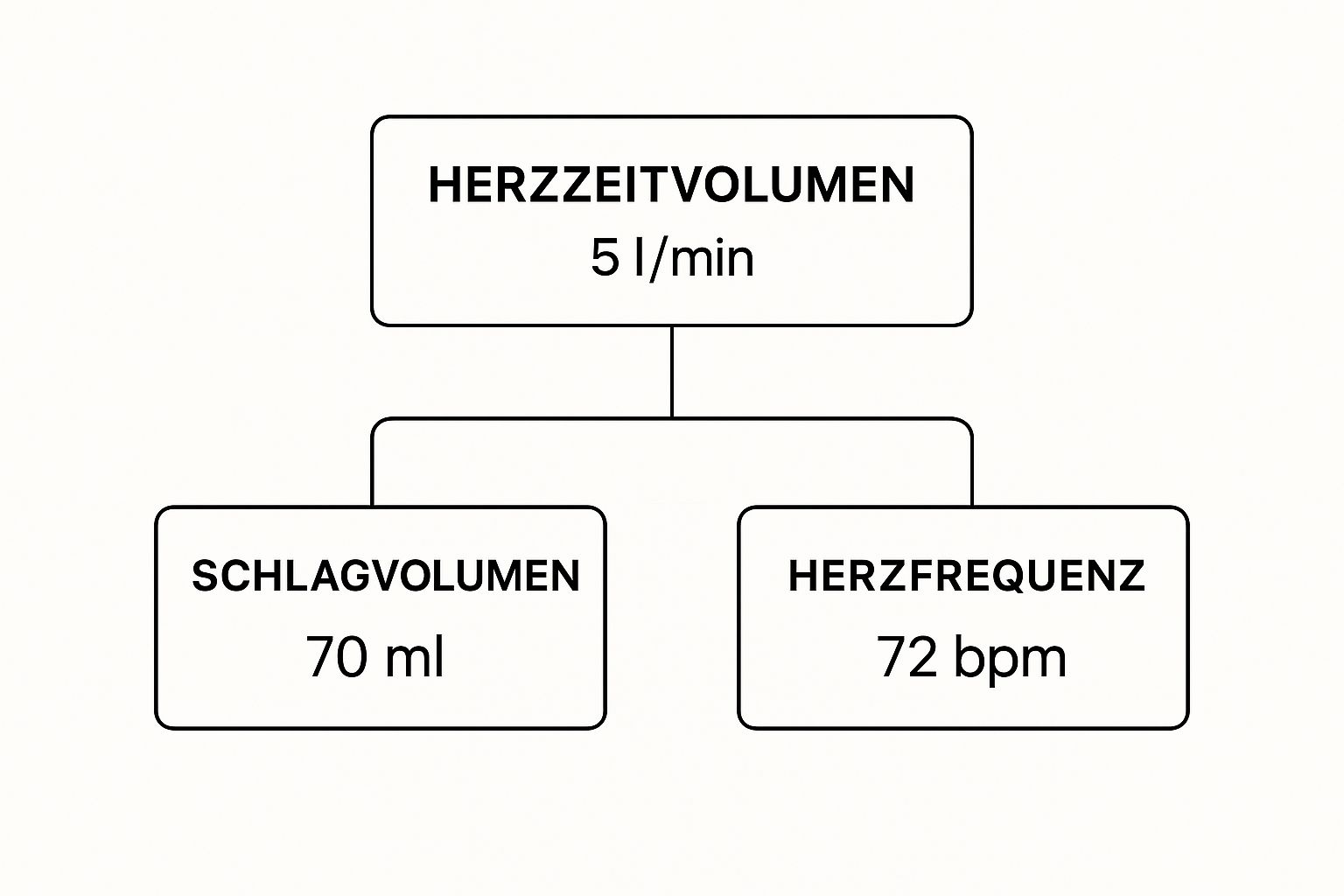

Die folgende Infografik zeigt eindrücklich, wie sich die Gesamtleistung des Herzens aus dem Volumen pro Schlag und der Frequenz zusammensetzt.

Die Visualisierung macht klar: Das beeindruckende Herzzeitvolumen von etwa fünf Litern pro Minute ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels von Schlagvolumen und Herzfrequenz.

Das Zusammenspiel der Herzkammern

Die vier Kammern arbeiten in einer perfekt synchronisierten Abfolge, die wir als Herzzyklus kennen. Dieser Zyklus besteht aus zwei Hauptphasen:

- Systole (Kontraktionsphase): Die beiden Herzkammern (Ventrikel) ziehen sich kräftig zusammen. In diesem Moment pumpen sie das Blut entweder in die Lunge oder in den großen Körperkreislauf. Die „Ausgangsventile“ (Aorten- und Pulmonalklappe) sind jetzt geöffnet.

- Diastole (Entspannungsphase): Direkt danach entspannen sich die Ventrikel wieder und füllen sich mit Blut, das aus den Vorhöfen nachströmt. Dafür sind jetzt die „Eingangsventile“ (Mitralklappe und Trikuspidalklappe) geöffnet.

Dieser ständige Wechsel aus Anspannung und Entspannung erzeugt den Herzschlag, den wir spüren und hören können. Jeder einzelne Schlag ist ein kleiner Beweis für die unfassbar präzise Koordination der vier Herzkammern. Für eine noch tiefere Betrachtung der anatomischen Strukturen empfehlen wir dir unseren detaillierten Artikel zur vollständigen Herz-Anatomie, der die Zusammenhänge noch weiter vertieft.

Die Herzklappen: Präzise Ventile, die den Takt angeben

Nachdem das Blut die Herzkammern passiert hat, muss unter allen Umständen verhindert werden, dass es wieder zurückfließt. Genau hier kommen die vier Herzklappen ins Spiel – die wahren, oft übersehenen Helden der Herzanatomie. Sie funktionieren wie perfekt eingestellte Einwegventile und sorgen mit unermüdlicher Präzision dafür, dass der Blutfluss nur in eine Richtung verläuft.

Man kann sich diese Klappen wie clevere Schwingtüren in einem extrem belebten Gebäude vorstellen. Sie schwingen exakt im richtigen Moment auf, um den „Verkehr“ – also das Blut – durchzulassen, und schnappen sofort wieder zu, um jeden Rückstau zu vermeiden. Dieser simple, aber geniale Mechanismus ist für ein effizient arbeitendes Herz absolut entscheidend.

Segel und Taschen: Die zwei Klappentypen

Schaut man sich die Anatomie des Herzens genauer an, entdeckt man zwei unterschiedliche Arten von Klappen, die sich in Aufbau und Lage unterscheiden:

-

Segelklappen (AV-Klappen): Diese befinden sich als Barriere zwischen den Vorhöfen und den Kammern. Rechts sitzt die Trikuspidalklappe mit ihren drei „Segeln“, links die Mitralklappe mit nur zwei. Damit diese Segel dem Druck der pumpenden Kammern standhalten und nicht zurück in die Vorhöfe schlagen, sind sie mit feinen, aber extrem reißfesten Sehnenfäden direkt am Herzmuskel verankert. Eine simple, aber geniale Konstruktion.

-

Taschenklappen: Diese sitzen jeweils am Ausgang der beiden großen Herzkammern und bewachen sozusagen die Hauptausfahrten. Die Pulmonalklappe regelt den Weg von der rechten Kammer in die Lunge, während die Aortenklappe den Übergang von der linken Kammer in die Hauptschlagader (Aorta) kontrolliert. Sie bestehen aus drei halbmondförmigen Taschen, die sich bei Druck wie kleine Fallschirme öffnen und bei nachlassendem Druck sofort wieder dicht schließen.

Jede einzelne dieser Klappen öffnet und schließt sich mit jedem Herzschlag – das sind mehr als 100.000 Mal pro Tag. Eine unvorstellbare Präzisionsarbeit, die unseren Kreislauf stabil hält.

Jede Herzklappe ist für sich ein biomechanisches Meisterwerk. Ihre Funktion ist so fundamental, dass schon kleinste Fehler den gesamten Blutkreislauf durcheinanderbringen und die Leistungsfähigkeit des Herzens drastisch senken können.

Wenn die Ventile nicht mehr richtig arbeiten

Leider ist die einwandfreie Funktion der Herzklappen keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Alter oder durch Krankheiten können sie verschleißen und Probleme bereiten. Die beiden häufigsten Defekte sind:

- Stenose (Verengung): Die Klappe ist verengt und öffnet sich nicht mehr vollständig. Das Herz muss also viel mehr Kraft aufwenden, um das Blut durch diese Engstelle zu pumpen – eine Dauerbelastung, die den Herzmuskel schädigt.

- Insuffizienz (Undichtigkeit): Die Klappe schließt nicht mehr richtig dicht. Bei jedem Pumpstoß fließt ein Teil des Blutes zurück, was die Effizienz des Herzens massiv beeinträchtigt und es zur Mehrarbeit zwingt.

Solche Klappenerkrankungen sind leider keine Seltenheit. Der Deutsche Herzbericht zeigt, dass viele Herzpatienten zur Altersgruppe der über 65-Jährigen gehören. Das liegt oft an altersbedingten anatomischen Veränderungen, wie einer Verdickung des Herzmuskels und eben auch an Funktionsstörungen der Herzklappen. Wie relevant das ist, zeigen auch die rund 134.275 Neuimplantationen von Herzschrittmachern und Defibrillatoren allein im Jahr 2022. Wer tiefer in die Zahlen eintauchen möchte, findet im Herzbericht Update 2024 weitere Einblicke.

Zum Glück gibt es heute moderne medizinische Verfahren, um defekte Klappen zu reparieren oder durch künstliche Herzklappen zu ersetzen. Diese Eingriffe können die Lebensqualität der Betroffenen oft entscheidend verbessern.

Wie das herz sich selbst versorgt

Man könnte meinen, dass ein Organ, durch das ununterbrochen Blut strömt, bestens versorgt sein müsste. Doch das Herz ist wie ein fleißiger Arbeiter, der zwar mitten im Warenlager steht, aber trotzdem eine eigene, spezielle Verpflegung braucht. Der Herzmuskel, das Myokard, kann sich nämlich kaum etwas von dem Blut "abzwacken", das er durch seine Kammern pumpt. Er benötigt sein ganz eigenes, hochspezialisiertes Versorgungssystem.

Dieses lebenswichtige Netz bilden die Herzkranzgefäße, auch Koronararterien genannt. Ihren Namen haben sie daher, weil sie das Herz wie ein feiner Kranz oder eine Krone umgeben. Dass es sich hierbei um die allerersten Abzweigungen direkt aus der Hauptschlagader (Aorta) handelt, unterstreicht ihre immense Bedeutung. Die besten Stücke gehen direkt an den Motor.

Die beiden hauptversorger des herzmuskels

Im Grunde stützt sich das gesamte System auf zwei Hauptarterien, die sich dann wie die Äste eines Baumes immer weiter verzweigen, um wirklich jede einzelne Muskelzelle zu erreichen:

- Rechte Koronararterie (Arteria coronaria dextra, RCA): Sie kümmert sich hauptsächlich um die rechte Herzhälfte, also den rechten Vorhof und die rechte Herzkammer. Oft ist sie auch für Teile der Herzhinterwand und wichtige Strukturen des Reizleitungssystems zuständig.

- Linke Koronararterie (Arteria coronaria sinistra, LCA): Kurz nach ihrem Ursprung teilt sie sich schon in zwei große Äste auf. Sie ist die Hauptversorgerin für die linke Herzkammer, die Vorderwand des Herzens und die Herzscheidewand. Da die linke Kammer die meiste Arbeit leistet und das Blut in den ganzen Körper pumpt, ist ihre Versorgung absolut entscheidend.

Diese ununterbrochene Blutversorgung ist überlebenswichtig. Bereits eine kurze Unterbrechung von nur wenigen Minuten kann zu bleibenden, irreparablen Schäden am Herzmuskel führen.

Obwohl das Herz nur einen winzigen Bruchteil unseres Körpergewichts ausmacht, beansprucht es für sich allein etwa 4–5 % des gesamten Blutes, das es pro Minute pumpt. Dieser enorme Bedarf spiegelt seine unermüdliche und unglaublich energieintensive Arbeit wider.

Was passiert wenn der nachschub stockt

Leider sind die Koronararterien auch sehr anfällig für krankhafte Veränderungen. Bei der koronaren Herzkrankheit (KHK) kommt es durch Ablagerungen aus Fett und Kalk, sogenannten Plaques, zu einer schleichenden Verengung dieser Arterien. Man kann sich das ein bisschen wie ein altes Wasserrohr vorstellen, das über die Jahre von innen immer weiter zuwächst.

Diese Verengung hat zur Folge, dass nicht mehr genug sauerstoffreiches Blut zum Herzmuskel gelangt. Besonders unter Belastung, wenn das Herz mehr leisten muss, macht sich das durch Brustschmerzen bemerkbar (Angina Pectoris). Wenn eine dieser Plaques aufreißt und sich an der Stelle ein Blutgerinnsel bildet, das die Arterie komplett blockiert, kommt es zum Herzinfarkt. Das dahinterliegende Muskelgewebe wird von der Versorgung abgeschnitten und stirbt ab.

Die zwei großen kreisläufe des körpers

Um die zentrale Rolle des Herzens wirklich zu begreifen, müssen wir seinen Platz in den beiden großen Blutkreisläufen des Körpers betrachten. Das Herz ist die Pumpe, die diese beiden Systeme antreibt und sie genial miteinander verbindet. Für einen tieferen Einblick in dieses Zusammenspiel empfehlen wir dir unseren Artikel, der den Blutkreislauf einfach erklärt und die Zusammenhänge verständlich aufschlüsselt.

Vergleich des lungen- und körperkreislaufs

Die folgende Tabelle zeigt auf einen Blick die wichtigsten Unterschiede zwischen dem kleinen Kreislauf, der zur Lunge führt, und dem großen Kreislauf, der den Rest des Körpers versorgt.

| Merkmal | Lungenkreislauf (kleiner Kreislauf) | Körperkreislauf (großer Kreislauf) |

|---|---|---|

| Startpunkt | Rechte Herzkammer | Linke Herzkammer |

| Blut | Sauerstoffarm | Sauerstoffreich |

| Ziel | Lunge | Gesamter Körper (Organe, Gewebe) |

| Drucksystem | Niederdrucksystem (ca. 25 mmHg) | Hochdrucksystem (ca. 120 mmHg) |

| Endpunkt | Linker Vorhof | Rechter Vorhof |

Dieses duale System ist ein Meisterwerk der Effizienz. Es stellt sicher, dass jede einzelne Zelle zuverlässig mit Sauerstoff versorgt und gleichzeitig das Abfallprodukt Kohlendioxid abtransportiert wird – ein perfekt choreografierter Tanz, gesteuert vom unermüdlichen Schlag unseres Herzens.

Der natürliche Taktgeber des Herzens

Jeder einzelne Herzschlag, den du spürst, ist das Ergebnis eines präzisen elektrischen Befehls. Man kann sich das Herz wie ein Haus mit einem eigenen, unabhängigen Stromnetz vorstellen – dem Reizleitungssystem. Der Dirigent in diesem System ist eine winzige Gruppe von Zellen, die den Takt vorgibt, damit alles in perfekter Harmonie abläuft. Ohne diesen internen Taktgeber? Pures Chaos.

Der Startpunkt für jeden Herzschlag liegt im rechten Vorhof, in einer winzigen Ansammlung spezialisierter Zellen: dem Sinusknoten. Er ist der natürliche Schrittmacher unseres Herzens. Ganz von allein feuert er elektrische Impulse ab, im Ruhezustand etwa 60 bis 80 Mal pro Minute. Das ist der Puls, den wir fühlen. Diese Signale breiten sich wie eine Welle über die Muskulatur der beiden Vorhöfe aus und bringen sie dazu, sich zusammenzuziehen.

Die Reise des elektrischen Signals

Sobald die Vorhöfe ihre Arbeit getan und das Blut in die Herzkammern gepumpt haben, trifft der elektrische Impuls auf die nächste Station: den Atrioventrikularknoten (AV-Knoten). Er sitzt wie ein cleverer Torwächter genau zwischen den Vorhöfen und den Kammern. Seine Aufgabe ist es, das Signal für einen winzigen, aber entscheidenden Moment aufzuhalten.

Warum diese kurze Pause? Sie ist ein geniales Detail der Herzfunktion. Diese Verzögerung gibt den Kammern gerade genug Zeit, um sich vollständig mit Blut zu füllen, bevor sie selbst den Befehl zur Kontraktion bekommen. Ohne diesen kurzen Stopp wäre der Pumpvorgang viel weniger kraftvoll und effizient.

Nach diesem kurzen Innehalten schießt der Impuls blitzschnell weiter. Er rast über spezialisierte Leitungsbahnen – das His-Bündel und die Tawara-Schenkel – und verteilt sich über die feinen Purkinje-Fasern in der gesamten Kammermuskulatur. Erst dann ziehen sich die beiden großen Kammern kraftvoll zusammen und schleudern das Blut in den Lungen- und Körperkreislauf.

Das Reizleitungssystem ist ein perfektes Beispiel dafür, wie präzise die anatomische Struktur des Herzens auf seine Funktion abgestimmt ist. Jede Komponente, vom Sinusknoten bis zur letzten Purkinje-Faser, hat einen festen Platz und eine klare Aufgabe, um einen koordinierten und effektiven Herzschlag zu gewährleisten.

Wenn der Takt durcheinandergerät

Dieses elektrische System ist beeindruckend robust, aber es ist nicht unfehlbar. Gerät die Reizleitung aus dem Takt, sprechen Mediziner von Herzrhythmusstörungen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist das Vorhofflimmern. Hier kreisen unkoordinierte elektrische Impulse wild durch die Vorhöfe, was zu einem viel zu schnellen und völlig unregelmäßigen Puls führt.

Das Tolle ist: Die gesamte elektrische Aktivität des Herzens lässt sich von außen messen und grafisch aufzeichnen. Genau das macht ein Elektrokardiogramm (EKG). Die typischen Zacken und Wellen, die man auf einem EKG-Ausdruck sieht, sind nichts anderes als die sichtbare Spur dieser elektrischen Reise durch das Herz. Für Ärzte ist das EKG daher ein unschätzbares Werkzeug, um die Herzgesundheit zu beurteilen und Störungen im Rhythmus auf die Schliche zu kommen.

Wenn die Anatomie sich verändert

Die Lehrbuchanatomie des gesunden Herzens zu kennen, ist die eine Seite der Medaille. So richtig greifbar wird der enge Tanz zwischen Aufbau und Funktion aber erst dann, wenn wir begreifen, wie und warum sich diese perfekte Struktur verändern kann. Krankheiten sind im Grunde oft nichts anderes als eine Abweichung vom anatomischen Ideal – eine Abweichung mit spürbaren, oft dramatischen Folgen.

Nehmen wir als Paradebeispiel die Herzinsuffizienz, also die Herzschwäche. Dabei handelt es sich nicht einfach um ein vages „schwaches“ Herz, sondern um handfeste anatomische Veränderungen. Wenn das Herz dauerhaft überlastet wird, etwa durch chronischen Bluthochdruck, versucht es, sich zu wehren. Der Herzmuskel legt an Masse zu und die Herzkammern weiten sich. Diesen Prozess nennen Mediziner kardiale Hypertrophie.

Was im ersten Moment wie eine sinnvolle Kräftigung klingt, entpuppt sich schnell als Teufelskreis. Ein verdickter, vergrößerter Herzmuskel wird steif und unbeweglich. Er kann sich nicht mehr richtig mit Blut füllen und verliert dadurch massiv an Pumpleistung. Die anatomische Veränderung führt also direkt in den Funktionsverlust.

Angeborene Fehler und ihre Folgen

Nicht immer entstehen solche Probleme erst über die Jahre. Manchmal ist der Bauplan von Geburt an fehlerhaft. Ein Klassiker ist hier das Loch in der Herzscheidewand (Ventrikelseptumdefekt). Diese angeborene Öffnung zwischen der linken und rechten Herzkammer hebelt die so wichtige, strikte Trennung der beiden Blutkreisläufe aus.

Die Folge? Sauerstoffreiches Blut strömt von der linken Kammer, wo ein viel höherer Druck herrscht, direkt zurück in die rechte Kammer. Das Herz-Lungen-System muss dadurch ein viel größeres Blutvolumen bewältigen, was beide Organe auf Dauer extrem belastet. Bleibt dieser Defekt unkorrigiert, kann er zu schweren Schäden führen. Es zeigt sich eindrücklich, wie entscheidend die Unversehrtheit jeder einzelnen Struktur ist. Das Herz ist dabei nur eines von vielen faszinierenden Organen – einen Überblick über weitere innere Organe und ihre Anatomie findest du ebenfalls bei uns.

Für Kardiologen ist die Echokardiographie, der Ultraschall des Herzens, wie ein Fenster direkt ins schlagende Herz. Sie macht all diese anatomischen Veränderungen sichtbar und messbar – von verdickten Wänden über undichte Klappen bis hin zu Löchern im Septum.

Herzerkrankungen mit einer klaren anatomischen Ursache gehören zu den häufigsten Gründen für einen Krankenhausaufenthalt. Laut dem Deutschen Herzbericht 2022 waren Herzkrankheiten für rund 9,1 % aller stationären Behandlungen verantwortlich. Diagnosen wie die koronare Herzkrankheit (KHK) oder Herzklappenfehler, die ganz oben auf der Liste stehen, haben ihre Wurzeln direkt in anatomischen Problemen. Wer tiefer in die Zahlen eintauchen möchte, kann die Fakten und Highlights des Deutschen Herzberichts 2022 nachlesen.

Häufig gestellte fragen zur herzanatomie

Nach dieser ausführlichen Reise durch die Anatomie des Herzens bleiben oft noch ein paar spannende Fragen im Raum stehen. Zeit, die häufigsten davon zu klären und die letzten Wissenslücken zu schließen. So festigen wir gemeinsam das Verständnis für dieses faszinierende Organ.

Sitzt das Herz wirklich links?

Diese Vorstellung ist zwar weitverbreitet, aber nicht ganz korrekt. Anatomisch gesehen liegt unser Herz ziemlich mittig im Brustkorb, sicher eingebettet zwischen den beiden Lungenflügeln und geschützt hinter dem Brustbein.

Woher kommt dann also dieser Gedanke? Ganz einfach: Die linke Herzkammer, die das Blut mit enormer Kraft durch den ganzen Körper pumpt, ist deutlich größer und muskulöser als die rechte. Dadurch ragt die Spitze des Herzens etwas nach links unten – und genau dort spüren wir den Herzschlag am deutlichsten. Das Herz selbst bleibt aber im Zentrum.

Warum ist das Herz ein Muskel, der niemals müde wird?

Anders als unsere Arm- oder Beinmuskeln, die nach einem anstrengenden Training eine Pause brauchen, ist der Herzmuskel (das Myokard) für eine lebenslange Dauerleistung konzipiert. Das Geheimnis liegt in seiner einzigartigen zellulären Ausstattung.

Herzzellen sind vollgepackt mit Mitochondrien – den kleinen Kraftwerken unserer Zellen –, die ununterbrochen Energie liefern. Gleichzeitig sorgt das dichte Netz der Koronararterien für eine ständige Versorgung mit frischem Sauerstoff und Nährstoffen. Diese geniale Spezialisierung stellt sicher, dass unser Herz von unserem ersten bis zu unserem letzten Atemzug zuverlässig schlägt.

Ein faszinierender Aspekt ist die unglaubliche Anpassungsfähigkeit des Herzens. Bei Leistungssportlern kann es sich auf gesunde Weise vergrößern (Sportherz), um noch effizienter zu arbeiten. Bei Krankheiten wie Bluthochdruck hingegen kann es zu einer schädlichen Verdickung kommen, die seine Funktion beeinträchtigt.

Wie groß ist ein menschliches Herz wirklich?

Es gibt eine alte Faustregel, die besagt, das Herz sei etwa so groß wie die geballte Faust seines Besitzers. Und diese Einschätzung kommt erstaunlich gut hin. Im Schnitt bringt das Herz eines erwachsenen Menschen rund 300 bis 350 Gramm auf die Waage.

Natürlich können die genauen Maße je nach Alter, Geschlecht und körperlicher Fitness variieren. Das Herz eines trainierten Athleten ist oft deutlich größer und schwerer als das eines Menschen, der keinen Sport treibt.

Könnte man ohne Herzklappen leben?

Die Antwort ist ein klares Nein. Die vier Herzklappen sind für einen geordneten Blutfluss absolut unverzichtbar. Ohne sie würde das Blut bei jedem Herzschlag chaotisch vor- und zurückschwappen.

Ein solcher Zustand wäre mit dem Leben unvereinbar, da kein effizienter Kreislauf zustande käme. Schon eine kleine Undichtigkeit oder Verengung einer einzigen Klappe kann die Pumpleistung des Herzens massiv beeinträchtigen und erfordert oft eine medizinische Behandlung. Das perfekte Zusammenspiel dieser Ventile ist ein zentraler Punkt, um die Anatomie des Herzens wirklich zu verstehen.

Möchtest du die Schönheit und Komplexität des menschlichen Körpers nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir wissenschaftliche Präzision in ästhetische Kunst. Entdecke unsere einzigartigen Vintage-Anatomie-Poster und Accessoires und bringe die Faszination der Medizin in deinen Alltag. Schau dich jetzt in unserem Shop um und finde dein Lieblingsmotiv!