Der Bau des Herzens einfach erklärt

Der Bau des Herzens ist ein wahres Meisterwerk der Natur, der zentrale Motor, der unseren Blutkreislauf unermüdlich antreibt. Man kann es sich als ein muskulöses Hohlorgan vorstellen, das aus vier Kammern, vier Klappen und einem ausgeklügelten System von Gefäßen und einer speziellen Wandstruktur besteht. All diese Teile arbeiten perfekt zusammen, um das Blut rhythmisch durch unseren Körper zu pumpen.

Warum der Bau des Herzens einer Landkarte gleicht

Stellen Sie sich das Herz nicht nur als einen simplen Muskel vor. Sehen Sie es als das zentrale Kraftwerk Ihres Körpers – eine hochkomplexe Maschine, die niemals eine Pause einlegt. Um wirklich zu begreifen, wie es funktioniert, müssen wir seinen Aufbau wie eine detaillierte Landkarte erkunden. Diese Reise führt uns durch alle wichtigen Regionen dieses faszinierenden Organs.

Wir beginnen unsere Entdeckungstour bei den grundlegenden Strukturen, die den Blutfluss lenken und ihm seine enorme Kraft verleihen. Auf diesem Weg werden Sie die geniale Architektur entdecken, die hinter jedem einzelnen Herzschlag steckt.

Unsere Route für diesen Artikel sieht so aus:

- Die vier Herzkammern: Die Hauptpumpstationen, die das Blut sammeln und kraftvoll weiterschicken.

- Die genialen Herzklappen: Präzise arbeitende Ventile, die dafür sorgen, dass das Blut nur in eine Richtung fließt.

- Das Netzwerk der Blutgefäße: Die Autobahnen, die das Herz mit dem Rest des Körpers verbinden.

Dieses Wissen ist weit mehr als nur trockene Theorie. Ein tiefes Verständnis für den Bau des Herzens ist der Schlüssel, um die eigene Gesundheit besser einschätzen und schützen zu können. Die Entwicklung dieser komplexen Struktur beginnt übrigens erstaunlich früh. Schon ab der dritten Woche nach der Befruchtung fängt das Herz als einfaches Röhrchen an zu schlagen und entwickelt sich bis zur achten Woche zur vollständigen Vier-Kammer-Struktur. Fehler in dieser sensiblen Phase sind der Hauptgrund dafür, dass etwa 1 % aller Neugeborenen in Deutschland mit angeborenen Herzfehlern zur Welt kommen.

Das Herz ist nicht nur eine Pumpe. Es ist ein dynamisches System, dessen Aufbau perfekt auf seine lebenswichtige Aufgabe abgestimmt ist. Jede einzelne Komponente, von der kleinsten Muskelfaser bis zur größten Arterie, spielt eine entscheidende Rolle im großen Konzert des Lebens.

In unserem weiterführenden Artikel tauchen wir noch tiefer in die einzelnen anatomischen Bestandteile des Herzens ein und beleuchten ihre Funktionen im Detail.

Die vier Herzkammern als geschäftige Pumpstationen

Stellen Sie sich den Bau des Herzens am besten wie ein perfekt organisiertes Logistikzentrum vor. Das Blut ist die Ware, die ständig in Bewegung bleiben muss, und die vier Herzkammern sind die perfekt aufeinander abgestimmten Abteilungen, die den reibungslosen Versand und Empfang sicherstellen. Diese vier Räume sind alles andere als passive Behälter; sie sind aktive Pumpstationen, die den gesamten Blutkreislauf unermüdlich antreiben.

Grob unterscheidet man dabei zwischen den oberen und den unteren Kammern. Die beiden kleineren, oberen Kammern kennen wir als Vorhöfe (medizinisch Atrien), während die beiden größeren und deutlich muskulöseren Kammern darunter die eigentlichen Herzkammern (Ventrikel) sind. Jeder Vorhof ist dabei fest mit der darunterliegenden Herzkammer verkoppelt – sie bilden ein unzertrennliches Team.

Die rechte Herzhälfte: Der Spezialist für die Lunge

Die rechte Seite des Herzens kann man sich als die Annahme- und Versandabteilung speziell für den Lungenkreislauf vorstellen. Ihre Hauptaufgabe ist es, das sauerstoffarme Blut, das aus dem gesamten Körper zurückströmt, in Empfang zu nehmen und es direkt zur „Sauerstoff-Tankstelle“ – der Lunge – weiterzuleiten.

- Rechter Vorhof (Atrium dextrum): Hier landet das verbrauchte, sauerstoffarme Blut aus dem Körperkreislauf. Man kann ihn sich wie ein Sammelbecken vorstellen, das das Blut kurz zwischenspeichert, bevor es zur nächsten Station geht.

- Rechte Herzkammer (Ventriculus dexter): Hat der Vorhof seine Ladung übergeben, pumpt diese Kammer das Blut mit gezieltem Druck durch die Lungenarterie direkt in die Lunge. Dort gibt es Kohlendioxid ab und wird wieder mit frischem Sauerstoff angereichert.

Diese klare Aufgabenteilung sorgt dafür, dass ausschließlich sauerstoffarmes Blut zur Lunge geschickt wird – ein unglaublich effizienter Prozess. Der gesamte Aufbau der rechten Herzhälfte ist perfekt an diesen kürzeren, widerstandsärmeren Lungenkreislauf angepasst.

Die linke Herzhälfte: Das Kraftwerk für den gesamten Körper

Nachdem das Blut in der Lunge frisch mit Sauerstoff beladen wurde, kehrt es zur linken Herzhälfte zurück. Diese Abteilung ist nun für den Versand an den restlichen Körper zuständig und muss dafür eine gewaltige Kraft aufbringen.

Zuerst sammelt der linke Vorhof das sauerstoffreiche Blut. Von dort gelangt es in die linke Herzkammer – das unbestrittene Kraftpaket des Herzens. Mit einer einzigen, kraftvollen Kontraktion presst sie das Blut in die Hauptschlagader (Aorta), von wo aus es bis in die kleinsten Zehenspitzen und die entlegensten Winkel des Körpers verteilt wird.

Genau dieser funktionale Unterschied erklärt, warum die Muskelwand der linken Herzkammer so viel dicker ist als die der rechten. Sie muss einen enormen Druck aufbauen, um das Blut gegen den hohen Widerstand des gesamten Körperkreislaufs zu bewegen.

Diese strukturelle Anpassung ist ein Paradebeispiel dafür, wie der Bau des Herzens seine Funktion widerspiegelt. Die Myokarddicke der linken Kammer beträgt beeindruckende 8 bis 12 Millimeter, während die rechte Kammer mit nur etwa 3 bis 5 Millimetern auskommt. Wenn Sie tiefer in die detaillierte Herz-Anatomie eintauchen möchten, finden Sie in unserem weiterführenden Artikel noch mehr spannende Fakten.

Die Herzklappen: Geniale Einwegventile in unserem Motor

Sobald das Blut in den Herzkammern angekommen ist, geht es darum, sicherzustellen, dass es nur in eine Richtung weiterfließt – und zwar vorwärts. Genau hier kommen die vier Herzklappen ins Spiel, die heimlichen Helden im Bau des Herzens.

Stell sie dir am besten wie hochpräzise Einwegventile vor, ähnlich den Schleusentoren in einem Kanalsystem. Im perfekten Rhythmus des Herzschlags öffnen und schließen sie sich und verhindern so zuverlässig jeden Rückfluss.

Diese Klappen sind keine starren Platten, sondern feine, aber unglaublich widerstandsfähige Gewebesegel, die an einem Faserring im Herzen verankert sind. Ihre perfekt abgestimmte Mechanik ist das A und O für die Effizienz jedes einzelnen Herzschlags. Ohne sie würde das Blut chaotisch hin und her schwappen, anstatt gezielt durch den Körper gepumpt zu werden.

Die zwei Arten von Herzklappen

Obwohl alle vier Klappen dieselbe Grundfunktion haben, gibt es im Bau des Herzens zwei Haupttypen. Sie unterscheiden sich vor allem in ihrer Struktur und Position:

-

Segelklappen (AV-Klappen): Diese findest du zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern. Sie sind mit feinen Sehnenfäden (Chordae tendineae) ausgestattet, die wie die Leinen eines Fallschirms an kleinen Muskeln in der Herzkammerwand befestigt sind. Das ist ein genialer Mechanismus, der verhindert, dass die Klappen bei hohem Druck einfach in die Vorhöfe zurückschlagen.

-

Taschenklappen (Semilunarklappen): Diese Klappen sitzen an den „Ausgängen“ der großen Herzkammern, also dort, wo das Blut in die Lungenarterie und die Aorta gepumpt wird. Sie bestehen aus drei halbmondförmigen „Taschen“. Strömt Blut vorbei, legen sie sich flach an die Gefäßwand. Lässt der Druck nach, füllen sie sich sofort und verschließen den Ausgang – so kann kein Blut aus den großen Arterien zurück ins Herz fließen.

Dieses clevere Design stellt sicher, dass jede Klappe exakt an den Druck angepasst ist, dem sie standhalten muss.

Schon mal überlegt, woher das typische Herzgeräusch – dieses berühmte „lub-dub“ – eigentlich kommt? Es entsteht ausschließlich durch das Schließen dieser Klappen. Das erste, dumpfere Geräusch („lub“) kommt vom Schließen der Segelklappen, das zweite, etwas schärfere Geräusch („dub“) vom Schließen der Taschenklappen.

Die vier Klappen im Detail

Jede der vier Herzklappen hat einen eigenen Namen und eine ganz bestimmte Position, die ihre Aufgabe vorgibt:

-

Trikuspidalklappe: Wie der Name schon andeutet (tri = drei), hat diese Segelklappe drei Segel. Sie sitzt zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer.

-

Pulmonalklappe: Als Taschenklappe ist sie die Türsteherin am Ausgang der rechten Herzkammer. Sie kontrolliert den Blutfluss in die Lungenarterie.

-

Mitralklappe: Sie ist die einzige Klappe mit nur zwei Segeln (deshalb auch Bikuspidalklappe genannt) und liegt zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer. Ihr Name kommt von ihrer Ähnlichkeit mit einer Bischofsmütze, der Mitra.

-

Aortenklappe: Diese Taschenklappe ist das letzte Ventil, bevor das sauerstoffreiche Blut die Reise in den Körper antritt. Sie sitzt am Ausgang der linken Herzkammer und reguliert den Auswurf in die Aorta.

Schon kleinste mechanische Fehler an diesen Ventilen können gravierende Folgen haben. Eine Verengung (Stenose) oder eine Undichtigkeit (Insuffizienz) stört den Blutfluss massiv und kann den Herzmuskel schwer belasten. Das macht deutlich, wie wichtig die einwandfreie Funktion jeder einzelnen Klappe für den gesamten Bau des Herzens und unsere Gesundheit ist.

Der schützende Aufbau der Herzwand

Nachdem wir uns die großen Kammern und die präzisen Klappen angeschaut haben, zoomen wir jetzt mal eine Ebene tiefer und blicken auf den Bau des Herzens selbst. Die Herzwand ist nämlich weit mehr als nur eine simple Hülle. Man muss sie sich eher als eine hochentwickelte, dreischichtige Struktur vorstellen, die Schutz, Stabilität und die pure Muskelkraft für jeden einzelnen Schlag liefert.

Stell dir das Ganze wie eine Zwiebel vor, die ihren wertvollen Kern schützt und gleichzeitig mit ihm zusammenarbeitet. Jede dieser drei Schichten hat ihre ganz eigene, unverzichtbare Aufgabe, damit das Herz seiner unermüdlichen Pumpfunktion nachkommen kann.

Die drei essenziellen Schichten der Herzwand

Wenn man die Herzwand von innen nach außen betrachtet, erkennt man einen klaren Aufbau. Jede Lage hat eine einzigartige Zusammensetzung, die perfekt auf ihre Position und Funktion abgestimmt ist.

- Endokard (Herzinnenhaut): Das ist die innerste, hauchdünne Schicht. Sie kleidet alle Herzhöhlen und auch die Herzklappen aus. Ihre Oberfläche ist spiegelglatt – und das aus gutem Grund. So wird die Reibung des Blutes minimiert und die Bildung gefährlicher Blutgerinnsel verhindert.

- Myokard (Herzmuskel): Hier steckt die ganze Power. Das Myokard ist mit Abstand die dickste und stärkste Schicht, der eigentliche Motor des Herzens. Seine spezialisierten Muskelzellen sind so genial miteinander vernetzt, dass sie sich synchron und kraftvoll zusammenziehen können, ohne jemals schlappzumachen.

- Epikard (Herzhaut): Als äußerste Schicht umhüllt das Epikard das Herz. Es enthält oft eine dünne Fettschicht und, ganz wichtig, die Herzkranzgefäße, die den Muskel versorgen. Das Epikard ist außerdem Teil des Herzbeutels (Perikard), einer schützenden Hülle, die dem Herzen reibungslose Bewegungen im Brustkorb ermöglicht.

Das Myokard ist übrigens keine gewöhnliche Muskulatur. Seine Zellen sind durch sogenannte Glanzstreifen verbunden, die elektrische Impulse blitzschnell weiterleiten. Diese einzigartige Struktur sorgt dafür, dass sich der gesamte Muskel wie eine einzige funktionelle Einheit (ein Synzytium) verhält – die absolute Grundvoraussetzung für jeden kräftigen Herzschlag.

Der Taktgeber des Herzens

Damit sich der Herzmuskel überhaupt rhythmisch zusammenzieht, braucht er einen Impulsgeber. Interessanterweise kommt dieser Takt nicht vom Gehirn, sondern entsteht direkt im Herzen selbst – in seinem eigenen elektrischen Reizleitungssystem.

Dieses System ist ein Netzwerk aus spezialisierten Herzmuskelzellen, das elektrische Signale erzeugt und im ganzen Herzen verteilt. Der Chef-Taktgeber ist der Sinusknoten, der im rechten Vorhof sitzt und unsere Herzfrequenz bestimmt.

Von dort aus wandert der Impuls zum AV-Knoten (Atrioventrikularknoten). Man kann ihn sich wie einen cleveren Torwächter vorstellen: Er verzögert das Signal einen winzigen Augenblick. Diese kurze Pause ist entscheidend, damit sich die Vorhöfe komplett entleeren können, bevor die Kammern kontrahieren. Dieses geniale Zusammenspiel sichert den perfekten Rhythmus für jeden einzelnen Herzschlag.

Die Herzkranzgefäße: So versorgt sich das Herz selbst

Das Herz ist der unermüdliche Motor, der unseren gesamten Körper am Laufen hält. Doch hast du dich mal gefragt, wie dieses Hochleistungsorgan eigentlich seine eigene Energieversorgung sicherstellt? Genau hier kommt ein entscheidender, aber oft übersehener Teil im Bau des Herzens ins Spiel: die Herzkranzgefäße, die wir in der Fachsprache auch Koronararterien nennen.

Stell dir diese Gefäße am besten wie das private Versorgungsnetz des Herzmuskels vor. Sie zweigen direkt am Anfang der Hauptschlagader (Aorta) ab – also genau dort, wo das frische, sauerstoffreiche Blut gerade die linke Herzkammer verlassen hat. Von diesem Punkt aus legen sie sich wie eine Krone oder ein Kranz um das Herz herum, was ihnen auch ihren Namen gibt.

Dieses feine Netzwerk aus Arterien hat nur eine einzige, aber absolut lebenswichtige Aufgabe: den Herzmuskel (das Myokard) selbst pausenlos mit Sauerstoff und Nährstoffen zu beliefern. Ohne diese kontinuierliche Versorgung könnte das Herz seine anspruchsvolle Pumparbeit keine Minute lang aufrechterhalten. Jede einzelne Herzmuskelzelle hängt von dieser exklusiven Pipeline ab.

Die Hauptversorger des Herzmuskels

Auch wenn das System sehr komplex ist, lässt es sich auf zwei Hauptarterien herunterbrechen, die quasi die primären Versorgungsleitungen bilden. Von diesen beiden gehen dann immer kleinere Äste ab, die wirklich jeden Winkel des Herzens erreichen.

- Rechte Koronararterie (RCA): Sie ist hauptsächlich für die rechte Herzkammer, Teile der Herzhinterwand und ganz wichtige Abschnitte des Reizleitungssystems verantwortlich, zum Beispiel für den Sinusknoten, unseren natürlichen Taktgeber.

- Linke Koronararterie (LCA): Diese teilt sich schon kurz nach ihrem Ursprung in zwei große Äste auf. Der eine Ast kümmert sich um die Vorderwand des Herzens und die Herzspitze, während der andere die Seitenwand und Teile der Hinterwand der linken Herzkammer versorgt.

Der Grund, warum diese Gefäße so kritisch für unsere Gesundheit sind, ist ihre Anfälligkeit für Verengungen. Lagern sich mit der Zeit Fette und Kalk an den Innenwänden ab (Arteriosklerose), wird der Blutfluss zum Herzmuskel immer weiter eingeschränkt. Das kann zu Brustschmerzen bei Belastung (Angina Pectoris) führen oder, im schlimmsten Fall, zu einem kompletten Verschluss – dem Herzinfarkt.

Die genaue Aufteilung und das Versorgungsgebiet dieser Arterien sind für Kardiologen von enormer Bedeutung. Ein präzises Verständnis ihres Verlaufs hilft Ärzten dabei, die genaue Stelle eines Infarkts zu bestimmen und sofort die richtige Behandlung einzuleiten.

Die folgende Tabelle gibt dir einen vereinfachten Überblick über diese wichtigen Zusammenhänge und zeigt, was bei einem Verschluss auf dem Spiel steht.

Übersicht der Herzkranzgefäße und ihrer Versorgungsgebiete

Diese Tabelle zeigt die wichtigsten Koronararterien und die spezifischen Bereiche des Herzmuskels, die sie mit Blut versorgen.

| Herzkranzarterie | Hauptversorgungsgebiet | Klinische Bedeutung bei Verschluss |

|---|---|---|

| Rechte Koronararterie (RCA) | Rechter Ventrikel, Herzhinterwand, Sinusknoten | Kann zu einem Hinterwandinfarkt und schweren Herzrhythmusstörungen führen. |

| Linke Koronararterie (LCA) | Linker Ventrikel, Vorderwand, Herzscheidewand | Ein Verschluss ist oft besonders gefährlich (Vorderwandinfarkt), da er die Hauptpumpkammer direkt beeinträchtigt. |

Wie du siehst, ist die Versorgung des Herzens ein perfekt abgestimmtes System, bei dem schon kleine Störungen dramatische Folgen haben können. Das Wissen über die Herzkranzgefäße ist daher ein zentraler Baustein, um die Gesundheit unseres wichtigsten Organs zu verstehen und zu schützen.

Der Herzzyklus als dynamisches Zusammenspiel

Wir haben uns jetzt die einzelnen Bauteile wie Kammern, Klappen und Wände angesehen. Aber erst, wenn wir sie in Aktion erleben, ergibt der Bau des Herzens wirklich Sinn. Stellen wir uns das Ganze als einen perfekt choreografierten Tanz vor, bei dem sich Anspannung und Entspannung rhythmisch abwechseln – das ist der Herzzyklus.

Dieser ununterbrochene Prozess sorgt dafür, dass das Blut pausenlos durch unseren Körper gepumpt wird. In Ruhe schlägt ein Herz etwa 60 bis 80 Mal pro Minute. Das bedeutet, dieser komplette Tanz wiederholt sich ungefähr jede Sekunde. Die beiden Hauptphasen, aus denen dieser Tanz besteht, sind die Systole und die Diastole.

Systole – die kraftvolle Anspannungsphase

Die Systole ist der aktive, kraftvolle Teil des Herzschlags. Man kann sie sich gut als die „Arbeitsphase“ vorstellen, in der das Herz das Blut mit ordentlich Druck in die großen Kreisläufe presst. Alles beginnt damit, dass sich die beiden großen Herzkammern (die Ventrikel) zusammenziehen.

Durch diesen massiven Druckanstieg schlagen die Segelklappen (Mitralklappe und Trikuspidalklappe) kräftig zu. Dieses Zuschlagen erzeugt den ersten, etwas dumpferen Herzton, den man als „lub“ kennt. Im selben Moment werden die Taschenklappen (Aorten- und Pulmonalklappe) aufgestoßen, und das Blut schießt aus der rechten Kammer in die Lunge und aus der linken in den gesamten Körper.

Diastole – die entspannte Füllungsphase

Auf jede Anspannung muss eine Entspannung folgen – und das ist die Diastole. Diese Phase ist alles andere als passiv, denn hier wird der nächste Schlag entscheidend vorbereitet. Nachdem die Kammern ihr Blut ausgeworfen haben, lockert sich der Herzmuskel wieder.

Der Druck in den Kammern fällt schlagartig ab. Das führt dazu, dass die Taschenklappen zuschnappen, um zu verhindern, dass Blut aus Aorta und Lungenarterie zurückfließt. Dieses Schließen erzeugt den zweiten, helleren Herzton – das „dub“. Währenddessen haben sich die Vorhöfe schon wieder mit frischem Blut gefüllt und die Segelklappen öffnen sich, damit es in die entspannten Kammern strömen kann.

Die Diastole ist die entscheidende Phase für die Eigenversorgung des Herzens. Nur während dieser Entspannungsphase ist der Druck niedrig genug, damit das Blut durch die feinen Herzkranzgefäße fließen und den Herzmuskel selbst mit Sauerstoff versorgen kann.

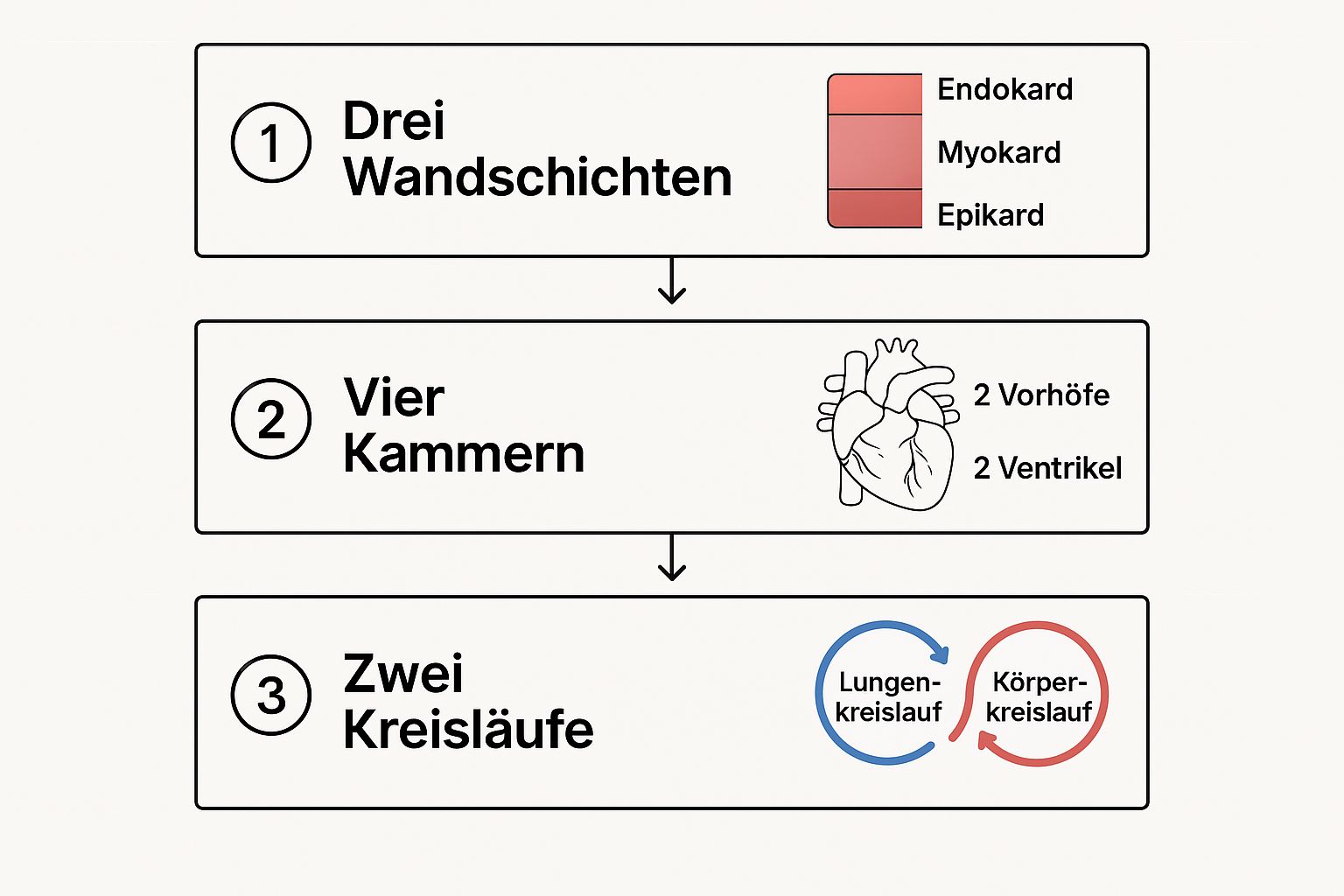

Die folgende Infografik fasst die Bausteine noch einmal zusammen, die in diesem Zyklus perfekt ineinandergreifen.

Die Grafik macht deutlich, wie die Struktur des Herzens – von den Wänden über die Kammern bis zu den Kreisläufen – eine logische Kette bildet, die die Pumpfunktion überhaupt erst möglich macht. Dieses Wissen ist die Grundlage, um zu verstehen, wie der Blutkreislauf im Detail funktioniert, was du in unserem weiterführenden Artikel nachlesen kannst.

Häufig gestellte Fragen zum Bau des Herzens

Zum Abschluss unserer kleinen Reise durch die Anatomie des Herzens wollen wir noch ein paar typische Fragen klären, die immer wieder auftauchen. Diese schnellen Antworten sollen dir helfen, letzte Unklarheiten aus dem Weg zu räumen und dein Bild von diesem faszinierenden Organ zu vervollständigen.

Warum ist die linke Herzwand dicker als die rechte?

Der Unterschied in der Wanddicke ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich die Form exakt an die Funktion anpasst. Stell dir vor, die linke Herzkammer hat die Aufgabe, das Blut mit ordentlich Wumms durch den gesamten Körper zu pumpen – bis in die kleinste Zehenspitze. Das erfordert einen enormen Druck.

Die rechte Kammer hat es da leichter: Sie muss das Blut nur in den benachbarten Lungenkreislauf schicken, wo der Widerstand viel geringer ist. Deshalb ist die Muskelwand der linken Kammer, das Myokard, mit 8 bis 12 Millimetern deutlich kräftiger gebaut als die der rechten Kammer mit ihren zarten 3 bis 5 Millimetern.

Kann sich der Bau des Herzens im Laufe des Lebens verändern?

Absolut! Das Herz ist alles andere als statisch. Es passt sich an die Anforderungen an, die wir ihm stellen – was aber nicht immer nur Gutes bedeutet.

- Bei Sportlern: Wer regelmäßig Ausdauersport betreibt, trainiert auch seinen Herzmuskel. Die Herzkammern können sich vergrößern und die Wand verdickt sich. Das ist eine gesunde Anpassung, um die Pumpleistung zu optimieren – man spricht vom "Sportherz".

- Bei Bluthochdruck: Leidet jemand unter Bluthochdruck, muss das Herz permanent gegen einen hohen Widerstand anpumpen. Als Reaktion darauf verdickt sich der Muskel ebenfalls. Leider ist das oft eine krankhafte Veränderung, die das Herz auf Dauer schwächen kann.

Das Herz ist ein anpassungsfähiges Organ. Diese Fähigkeit zur Veränderung, bekannt als kardiale Remodellierung, kann sowohl eine positive Reaktion auf Training als auch eine negative Folge von Krankheiten sein, die den Bau des Herzens nachhaltig beeinflusst.

Was ist das Koch-Dreieck?

Das Koch-Dreieck ist keine echte Struktur, die man anfassen kann, sondern vielmehr eine Art anatomische Landkarte im rechten Vorhof. Für Herzchirurgen und Kardiologen ist diese Region aber von entscheidender Bedeutung. Genau an seiner Spitze sitzt nämlich der AV-Knoten, eine der wichtigsten Schaltzentralen im elektrischen System des Herzens.

Die genaue Kenntnis dieses Bereichs ist überlebenswichtig, um bei Eingriffen am Herzen diese empfindlichen Strukturen nicht zu verletzen. Ein perfektes Beispiel dafür, wie detailliertes Wissen über den Bau des Herzens in der Praxis Leben rettet.

Möchtest du die Schönheit der Anatomie nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus findest du kunstvolle Illustrationen, die den Bau des Herzens und andere anatomische Wunderwerke auf einzigartige Weise darstellen. Entdecke unsere Kollektion und bringe medizinisches Wissen stilvoll an deine Wand: https://animus-medicus.de.