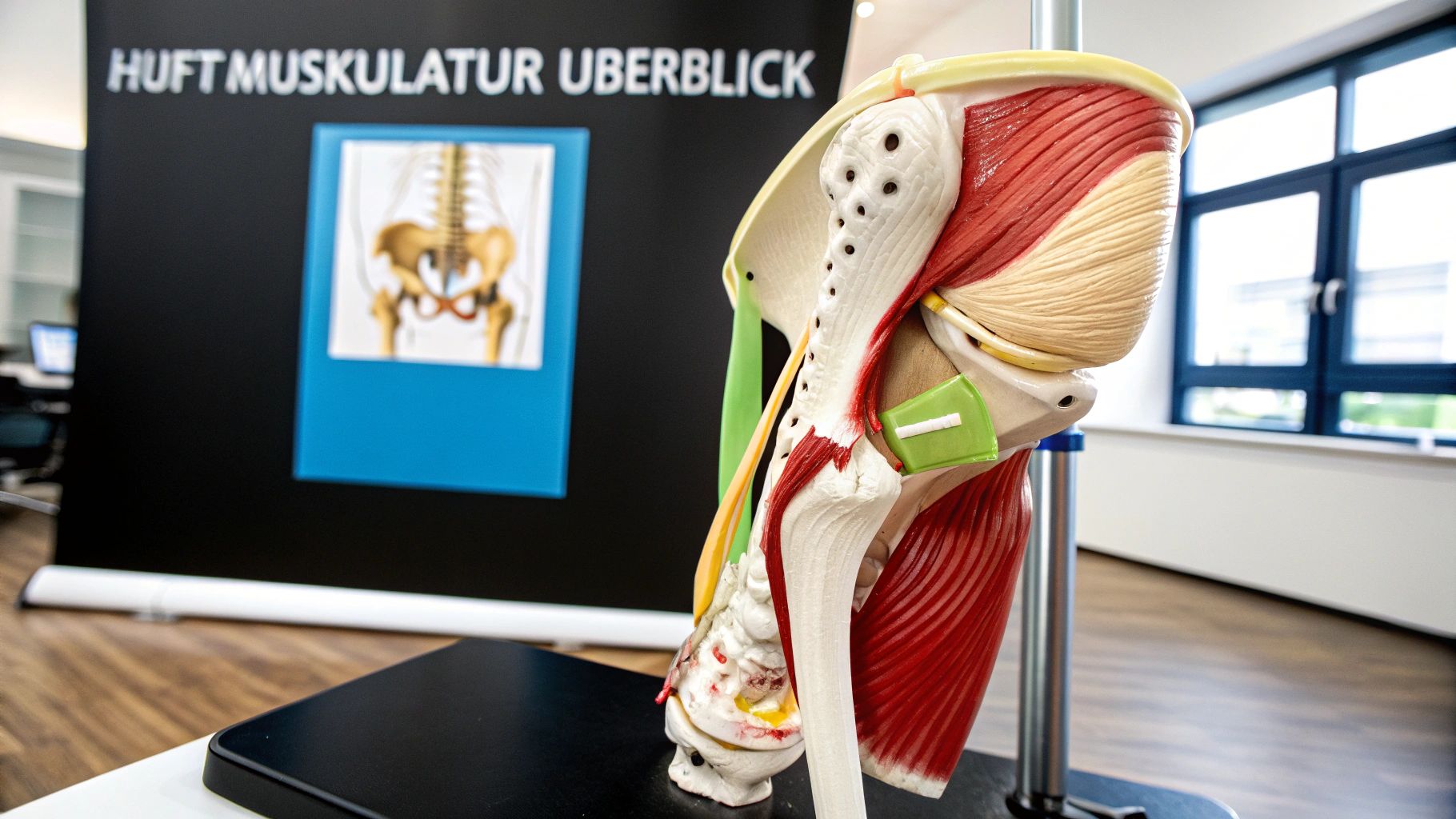

Anatomie Hüfte Muskeln: Verständlich erklärt & übersichtlich

Die Anatomie der Hüfte und ihrer Muskeln ist ein komplexes Thema, aber absolut grundlegend, um zu verstehen, wie wir uns bewegen. Dieses Zusammenspiel aus Knochen und einem dichten Netz aus Muskeln ist das eigentliche Kraftzentrum deines Körpers. Es entscheidet über Stabilität, Kraft und letztlich über eine schmerzfreie Mobilität.

Warum ein Verständnis der Hüftmuskeln so entscheidend ist

Stell dir deine Hüfte einmal wie das Fundament eines Hauses vor. Sie muss nicht nur die gesamte Last deines Oberkörpers stemmen, sondern ermöglicht auch jede einzelne Bewegung deiner Beine – vom gemütlichen Spaziergang bis zum explosiven Sprint. Viele reduzieren die Hüfte nur auf das Gelenk an sich. Die wahre Kraft und Stabilität kommt aber aus dem komplexen Muskel-Netzwerk, das dieses Gelenk umgibt und steuert.

Ein tieferes Verständnis dieser Muskelanatomie ist nicht nur etwas für medizinisches Fachpersonal, sondern für jeden von uns Gold wert.

- Für Sportler: Um die Leistung zu maximieren und Verletzungen durch gezieltes Training vorzubeugen.

- Für Menschen mit Bürojob: Um Rückenschmerzen und Haltungsschäden zu vermeiden, die durch stundenlanges Sitzen entstehen können.

- Für jeden von uns: Um Mobilität und Lebensqualität bis ins hohe Alter zu bewahren.

Die enorme Bedeutung für Gesundheit und Leistung

Der Zustand deiner Hüftmuskulatur ist der Schlüssel für schmerzfreie Bewegungen und eine aufrechte Haltung. Kommt es hier zu einem Ungleichgewicht, bei dem einige Muskeln verkürzen und andere abschwächen, kann das eine Kettenreaktion auslösen. Die Folge sind oft Schmerzen in den Knien, im Rücken oder sogar bis hoch in den Nacken.

Wie relevant diese Muskelgruppe ist, zeigt sich auch in der Orthopädie. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 250.000 Hüftoperationen durchgeführt. Bei der anschließenden Rehabilitation spielen Muskeln wie der Gluteus medius und maximus eine zentrale Rolle für den Erfolg.

Dein Körper ist ein kinetisches System. Eine schwache oder unausgeglichene Hüfte wirkt sich unweigerlich auf die Gelenke darüber und darunter aus. Sie ist das entscheidende Bindeglied zwischen Ober- und Unterkörper.

Dieser Artikel wird dir zeigen, wie die Hüftmuskeln als Team zusammenspielen. Dabei geht es nicht um trockenes, medizinisches Wissen, sondern um greifbare Einblicke in das Kraftzentrum deines Körpers. Um die individuellen Voraussetzungen für optimale Leistung und Prävention noch besser zu verstehen, kann übrigens auch ein DNA-Test für sportliche Leistung spannende Erkenntnisse liefern.

Die Hauptakteure im Bewegungsorchester der Hüfte

Um die komplexe Anatomie der Hüfte und ihrer Muskeln wirklich zu verstehen, können wir sie uns wie ein perfekt eingespieltes Orchester vorstellen. Jede Muskelgruppe hat hier eine ganz spezielle Aufgabe, um am Ende eine harmonische und flüssige Bewegung zu ermöglichen. Statt dich direkt mit einer Flut an lateinischen Fachbegriffen zu überfordern, gruppieren wir die Muskeln lieber nach ihrer Funktion. So wird viel klarer, was sie eigentlich im Alltag für uns tun.

Fangen wir mit den Hüftbeugern (Flexoren) an, den „Hebern“ in unserem Orchester. Sie sind dafür da, dein Bein anzuheben – ganz egal, ob du eine Treppe steigst oder dein Knie zur Brust ziehst. Ohne sie wäre schon das morgendliche Anziehen der Socken eine echte Herausforderung.

Ihre direkten Gegenspieler sind die Hüftstrecker (Extensoren), die kraftvollen „Antreiber“ des Ganzen. Diese Muskelgruppe, allen voran der große Gesäßmuskel, liefert den nötigen Schub, um dich vom Stuhl aufzurichten, zu laufen oder zu springen. Sie sind die Kraftzentrale, die dich nach vorne bewegt.

Die Stabilisatoren und Kontrollinstanzen

Für die seitliche Balance sind dann die Abspreizer (Abduktoren) zuständig. Stell sie dir als die „Stabilisatoren“ vor. Sie sorgen dafür, dass dein Becken beim Gehen nicht einfach zur Seite kippt, und sichern so einen geraden, stabilen Gang. Jeder einzelne Schritt wird von ihnen abgesichert.

Die vierte wichtige Gruppe sind die Heranführer (Adduktoren) an der Innenseite deiner Oberschenkel. Sie agieren quasi als „Kontrolleure“, die dein Bein wieder zur Körpermitte führen und bei schnellen Richtungswechseln für Stabilität sorgen. Sie sind entscheidend, um die Beinachse unter Kontrolle zu halten.

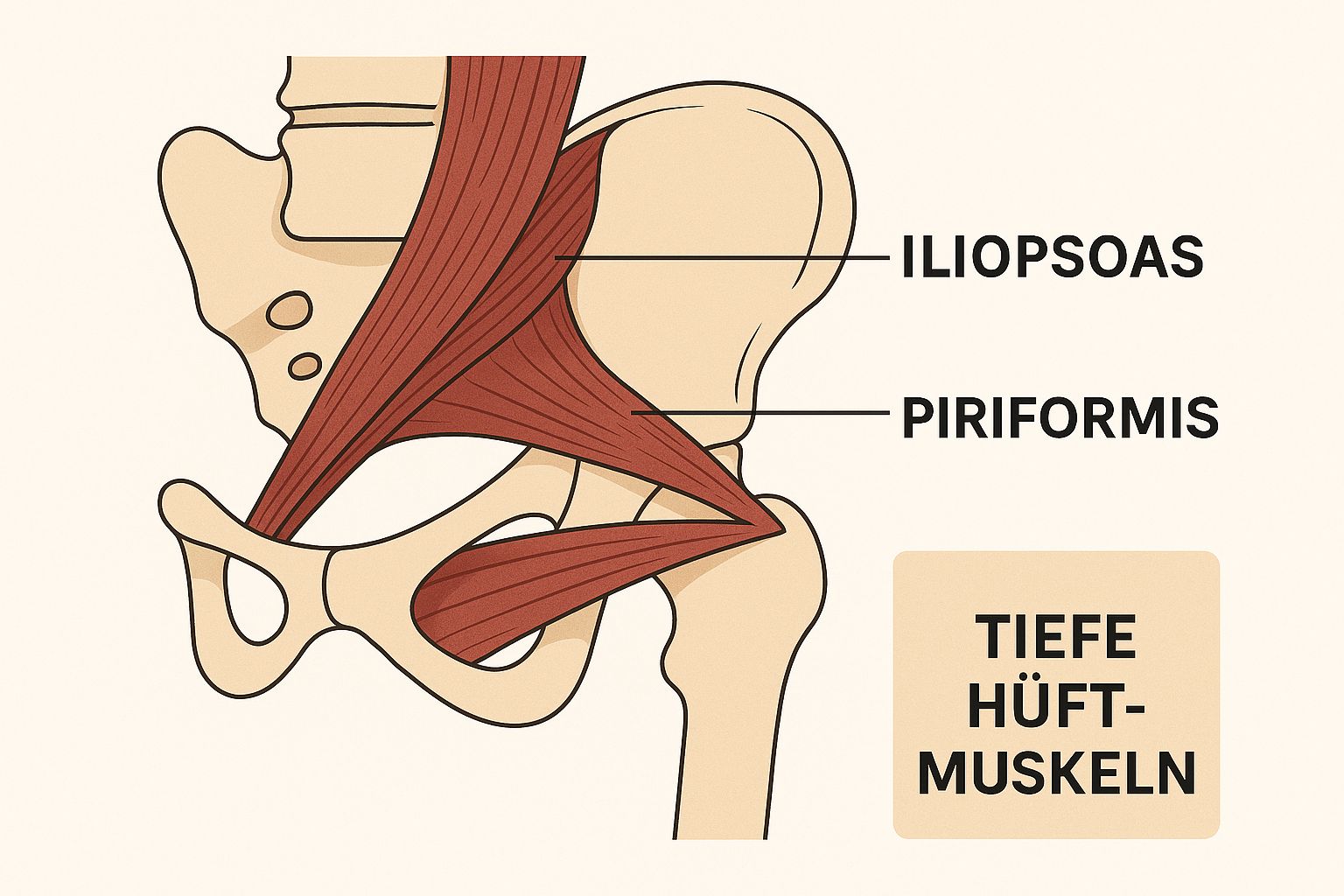

Die folgende Infografik gibt dir einen visuellen Einblick in die tiefer liegenden Schichten der Hüftmuskulatur, wie zum Beispiel den wichtigen Iliopsoas und den Piriformis.

Diese Darstellung macht ziemlich gut deutlich, dass unter den großen, oberflächlichen Muskeln ein feines Netzwerk tiefer liegender Muskeln existiert. Dieses Netzwerk ist für die Feinsteuerung und die grundlegende Stabilität des Hüftgelenks von enormer Bedeutung.

Jede Bewegung ist das Ergebnis eines feinen Zusammenspiels. Ist eine Muskelgruppe zu schwach oder verspannt, muss eine andere die Mehrarbeit leisten. Das führt oft zu muskulären Dysbalancen – und die sind eine der Hauptursachen für viele Hüft- und Rückenbeschwerden.

Ein grundlegendes Verständnis dieser funktionalen Gruppen ist der erste und wichtigste Schritt, um gezielt an deiner Hüftgesundheit zu arbeiten. Wenn du noch tiefer in die Materie einsteigen möchtest, findest du in unserem Guide zum Thema Muskeln lernen weitere hilfreiche Strategien und Visualisierungen.

Die Gesundheit dieser Muskeln hängt aber nicht nur vom richtigen Training ab, sondern auch von der passenden Nährstoffversorgung. Für eine optimale Funktion sind allgemeine Aspekte der Muskelernährung ebenfalls wichtig. Erfahre mehr über Tipps zur Ernährung für den Muskelaufbau, um das Beste aus deinem Körper herauszuholen.

Die vordere und innere Hüftmuskulatur im Detail

Nachdem wir die Muskelgruppen als ein großes Orchester kennengelernt haben, zoomen wir jetzt mal auf zwei ganz besondere Musiker. Sie sind für unseren aufrechten Stand und sicheren Gang absolut entscheidend, geraten aber durch unseren modernen Alltag nur allzu oft aus dem Takt: die vordere und innere Hüftmuskulatur.

Im Mittelpunkt der vorderen Muskelkette steht der Musculus iliopsoas, den die meisten einfach als Hüftbeuger kennen. Man kann ihn sich wie ein superstarkes Zugseil vorstellen, das von der Lendenwirbelsäule und der Innenseite des Beckens bis runter zum Oberschenkelknochen reicht. Seine Hauptaufgabe? Den Oberschenkel Richtung Oberkörper ziehen – eine Bewegung, die wir tagtäglich unzählige Male ausführen.

Genau hier lauert aber die Tücke des modernen Lebens. Das stundenlange Sitzen am Schreibtisch oder im Auto zwingt dieses „Zugseil“ in eine dauerhaft verkürzte Haltung. Der Muskel passt sich an, verliert an Flexibilität und wird steif. Das Ergebnis ist ein permanenter Zug an der Lendenwirbelsäule, der sich häufig in unspezifischen Schmerzen im unteren Rücken äußert.

Der Iliopsoas: der mächtige Hüftbeuger

Dieser Muskel ist weit mehr als nur ein simpler Beuger. Er ist ein zentraler Stabilisator für die gesamte Anatomie der Hüftmuskeln und die Wirbelsäule. Genau genommen besteht er aus zwei Teilen, die eng zusammenarbeiten:

- Musculus psoas major: Der größere und kräftigere Teil, der direkt an den Lendenwirbeln seinen Ursprung hat.

- Musculus iliacus: Der flächigere Teil, der die Innenseite unserer Beckenschaufel auskleidet.

Ein gesunder Iliopsoas sorgt für eine geschmeidige Hüftbeugung. Ist er jedoch verspannt, blockiert er die Streckung in der Hüfte und kann das Becken nach vorne kippen lassen – ein klassisches Hohlkreuz ist oft die Folge.

Die Adduktoren: die inneren Stabilisatoren

Jetzt wandern wir zur Innenseite der Oberschenkel. Hier finden wir eine ganze Muskelgruppe, die sogenannten Adduktoren. Ihre bekannteste Funktion ist das Heranziehen des Beins zur Körpermitte – stell dir einfach vor, wie du die Knie zusammendrückst. Ihre wahre Bedeutung geht aber weit darüber hinaus.

Die Adduktoren sind die stillen Helden, die unser Becken stabilisieren. Bei jedem einzelnen Schritt verhindern sie, dass unser Standbein nach außen wegrutscht. Sie sind die perfekten Gegenspieler der seitlichen Hüftmuskeln (Abduktoren) und halten so das Becken in der Waage.

Diese Muskelgruppe, zu der unter anderem der Musculus adductor magnus, longus und brevis gehören, ist unerlässlich für die Stabilität bei seitlichen Bewegungen und schnellen Richtungswechseln – man denke nur an Fußball oder Skifahren. Ist dieser Bereich schwach oder verspannt, kann das nicht nur Leistenschmerzen verursachen, sondern auch die Stellung von Knie und Fuß negativ beeinflussen.

Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen einem flexiblen Iliopsoas und kräftigen, aber geschmeidigen Adduktoren ist die Basis für eine gesunde Hüfte. Das beugt nicht nur direkten Beschwerden im Gelenk selbst vor, sondern schützt auch angrenzende Bereiche wie die Knie und die Lendenwirbelsäule vor Überlastung und Fehlhaltungen.

Das Kraftwerk auf der Rückseite verstehen

Jetzt wird es spannend, denn wir werfen einen Blick auf das wahre Kraftpaket der gesamten Anatomie deiner Hüftmuskeln: die Gesäß- und äußeren Hüftmuskeln. Diese Muskeln sind weit mehr als nur für eine athletische Form zuständig – sie bilden das Fundament für so ziemlich jede kraftvolle Bewegung, die dein Unterkörper ausführt. Man kann sie sich als das Kraftwerk vorstellen, das uns täglich antreibt.

Im Rampenlicht steht dabei natürlich der Musculus gluteus maximus. Er ist nicht nur der größte und oberflächlichste der drei Gesäßmuskeln, sondern auch der kräftigste Muskel des gesamten menschlichen Körpers. Stell ihn dir wie den Hauptmotor deines Körpers vor. Er liefert die explosive Kraft, die du brauchst, um vom Stuhl aufzustehen, eine schwere Kiste anzuheben, Treppen zu steigen oder zum Bus zu sprinten. Ohne ihn wäre jede aufrichtende Bewegung gegen die Schwerkraft eine riesige Anstrengung.

Der Gluteus Maximus als Hauptmotor

Der Gluteus maximus ist der primäre Hüftstrecker, auch Extensor genannt. Das heißt, seine Hauptaufgabe ist es, den Oberschenkel nach hinten zu ziehen und somit die Hüfte zu strecken. Diese Bewegung ist absolut entscheidend für alltägliche Aktivitäten:

- Laufen und Rennen: Bei jedem einzelnen Schritt sorgt er für den kraftvollen Abstoß nach vorne.

- Springen: Er erzeugt die notwendige Energie für den Absprung vom Boden.

- Aufstehen: Er richtet den Oberkörper aus einer gebeugten Haltung wieder auf.

Eine gut trainierte Gesäßmuskulatur hat noch einen weiteren Vorteil: Sie schützt die Lendenwirbelsäule, indem sie viele Aufgaben übernimmt, die sonst von kleineren, anfälligeren Rückenmuskeln kompensiert werden müssten.

Der Gluteus Medius als Wächter des Gleichgewichts

Fast noch wichtiger für unseren schmerzfreien Alltag ist jedoch sein oft unterschätzter Partner, der Musculus gluteus medius. Dieser Muskel liegt seitlich und etwas tiefer als der Gluteus maximus. Man kann ihn sich am besten als den „Wächter des Gleichgewichts“ vorstellen. Seine primäre Aufgabe ist die Abduktion, also das seitliche Abspreizen des Beines vom Körper weg.

Bei jedem einzelnen Schritt, den du machst, verhindert der Gluteus medius, dass dein Becken auf der Seite des Schwungbeins absinkt. Er ist der entscheidende Stabilisator für einen geraden und effizienten Gang.

Eine Schwäche in diesem Muskel führt zu einem instabilen Gang, den Mediziner als Trendelenburg-Zeichen bezeichnen – umgangssprachlich oft als „Watschelgang“ bekannt. Dieses Absinken des Beckens löst eine Kettenreaktion aus, die häufig zu Schmerzen im unteren Rücken und zu einer Überlastung des Kniegelenks führt. Seine Funktion zu verstehen, ist daher nicht nur für jeden Läufer, sondern für jeden von uns im Alltag von zentraler Bedeutung. Wenn du mehr über die knöcherne Struktur erfahren willst, auf die diese Muskeln einwirken, schau dir unseren Artikel zur detaillierten Hüftgelenk Anatomie an.

Wie relevant diese seitlichen Hüftmuskeln sind, zeigt sich besonders in der medizinischen Rehabilitation. Im Jahr 2021 lag die Zahl der Implantationen künstlicher Hüftgelenke in Deutschland bei etwa 301 Operationen pro 100.000 Einwohner. Gerade nach einem solchen Eingriff sind der Gluteus medius und minimus entscheidend für die Stabilität und können das Risiko von Komplikationen deutlich senken. Mehr zur Häufigkeit von Hüftoperationen in Deutschland kannst du bei Statista nachlesen.

Wenn die Muskeln plötzlich Probleme machen

Selbst die beste Maschine kann aus dem Takt geraten. Die perfekt abgestimmte Anatomie deiner Hüftmuskulatur ist da keine Ausnahme – schon gar nicht, wenn unser moderner Lebensstil mit langem Sitzen und einseitigen Belastungen ins Spiel kommt. Lass uns jetzt das Gelernte mit typischen Beschwerden verbinden und die biomechanischen Ursachen dahinter aufdecken.

Viele Probleme entstehen nicht durch eine einzelne Verletzung, sondern durch ein schleichendes Ungleichgewicht. Man nennt das auch muskuläre Dysbalance. Stell dir eine alte Waage vor: Legst du auf eine Seite zu viel Gewicht (also verspannte Muskeln) und nimmst auf der anderen Seite etwas weg (schwache Muskeln), kippt sie. Genau das passiert in deiner Hüfte, wenn zum Beispiel verspannte Hüftbeuger auf einen schwachen Gluteus Medius treffen.

Wenn die Balance verloren geht

Dieses Ungleichgewicht ist oft die wahre Wurzel vieler Schmerzen. Ein schwacher Gluteus medius kann das Becken beim Gehen einfach nicht mehr richtig stabilisieren. Um das auszugleichen, müssen andere Muskeln einspringen und Überstunden machen. Das Ergebnis ist eine Kettenreaktion von Überlastungen, die sich im ganzen Körper bemerkbar machen kann.

Diese Kaskade kann sich auswirken auf:

- Den unteren Rücken: Die Lendenwirbelsäule versucht, die Instabilität aus der Hüfte zu kompensieren. Das führt oft zu schmerzhaften Verspannungen. Wenn du mehr über diese komplexen Zusammenhänge erfahren willst, schau dir unseren Artikel zur Anatomie des unteren Rückens an.

- Das Kniegelenk: Durch die fehlerhafte Beckenstellung verändert sich die Beinachse, was das Knie falsch und übermäßig belastet.

- Den Fuß: Sogar die Fußstellung kann sich anpassen, um die Instabilität von oben irgendwie auszugleichen.

Ein klassisches Beispiel für ein sehr spezifisches Problem ist das Piriformis-Syndrom. Hier drückt der kleine, tiefliegende Piriformis-Muskel – oft weil er verspannt oder überlastet ist – direkt auf den darunter verlaufenden Ischiasnerv. Die Folge sind ausstrahlende Schmerzen ins Bein, die Laien oft fälschlicherweise für einen Bandscheibenvorfall halten.

Ein gesundes Muskelkorsett ist nicht nur für die Leistung wichtig, sondern auch die beste Prävention gegen Verschleiß und Schmerzen. Es geht darum, das gesamte Orchester der Hüftmuskulatur im Einklang zu halten, anstatt nur einzelne Instrumente zu trainieren.

Die entscheidende Rolle der Muskeln bei Hüftoperationen

Wie wichtig ein stabiler Muskelapparat ist, wird besonders deutlich, wenn ein Gelenkersatz, also eine Hüft-TEP, notwendig wird. Allein im Jahr 2010 wurden in Deutschland rund 155.000 Hüftimplantate als Erstimplantation eingesetzt.

Für den Erfolg einer solchen Operation sind kräftige Muskeln das A und O, denn sie müssen das neue Gelenk stabilisieren und führen. Vor allem der Musculus iliopsoas und die Glutealmuskulatur müssen vor und nach dem Eingriff gezielt trainiert werden, um die Funktion des Implantats zu optimieren und die Mobilität zurückzugewinnen. Mehr über die Bedeutung der Muskulatur bei Hüftimplantaten und ihre zentrale Rolle in der Reha kannst du in weiterführenden Quellen nachlesen.

Häufige Fragen zur Anatomie der Hüftmuskeln

Im Laufe unserer Reise durch die Anatomie der Hüftmuskeln tauchen immer wieder ähnliche, sehr praxisnahe Fragen auf. Viele Beschwerden im Alltag haben ihren Ursprung in diesem zentralen Bereich unseres Körpers – oft, ohne dass wir es überhaupt ahnen.

Deshalb widmen wir uns hier den dringendsten Fragen, die uns immer wieder erreichen. Wir geben dir klare und direkt anwendbare Antworten, damit du die Signale deines Körpers in Zukunft noch besser deuten kannst.

Führen schwache Hüftmuskeln wirklich zu Knieschmerzen?

Ja, absolut. Das ist sogar einer der häufigsten Zusammenhänge, der in der Praxis leider oft übersehen wird. Stell dir dein Becken einmal wie das Fundament eines Hauses vor. Wenn die seitlichen Hüftmuskeln, allen voran der Gluteus medius, schlappmachen, gerät dieses Fundament bei jedem Schritt ins Wanken.

Diese Instabilität löst eine regelrechte Kettenreaktion aus. Um das Gleichgewicht irgendwie zu halten, knickt das Knie des Standbeins leicht nach innen. Diese ständige Fehlbelastung der Beinachse reizt Bänder und Knorpel und führt nicht selten zu chronischen Schmerzen im Knie.

Knieschmerzen sind oft nur das Symptom. Die wahre Ursache liegt häufig eine Etage höher – in einer instabilen Hüfte. Das zu verstehen, ist der erste Schritt zu einer nachhaltigen Lösung.

Ein gezieltes Training, das die Hüftabduktoren stärkt, ist daher eine der wirksamsten Methoden, um vielen unspezifischen Knieschmerzen vorzubeugen oder sie zu behandeln. Es packt das Problem direkt an der Wurzel.

Welcher Muskel ist der wichtigste für die Stabilität beim Laufen?

Während der große Gesäßmuskel (Gluteus maximus) unser Hauptantrieb für den kraftvollen Vortrieb ist, gibt es einen stillen Helden, der für die Stabilität beim Laufen sorgt: der Gluteus medius. Er ist der unauffällige Wächter, der bei jedem einzelnen Schritt Schwerstarbeit leistet.

Immer wenn dein Fuß den Boden berührt, spannt sich der Gluteus medius des Standbeins an und verhindert, dass dein Becken zur Gegenseite abkippt. Ohne diese entscheidende Stabilisierung würde unser Gang wackelig und ineffizient werden – und das Verletzungsrisiko würde in die Höhe schnellen.

Ein schwacher Gluteus medius ist daher oft der wahre Schuldige bei Problemen wie:

- Läuferknie (ITBS): Eine instabile Hüfte erhöht die Spannung auf dem Tractus iliotibialis.

- Schmerzen im unteren Rücken: Die Wirbelsäule muss die fehlende Stabilität ausgleichen.

- Achillessehnenprobleme: Die fehlerhafte Biomechanik kann sich bis in den Fuß fortsetzen.

Ein starker Gluteus medius ist also das unsichtbare Fundament für einen sauberen, effizienten und vor allem verletzungsfreien Laufstil. Er ist der Schlüssel zu einem stabilen Becken und damit zu einer gesunden Bewegung.

Reicht es aus, nur die Gesäßmuskeln zu trainieren?

Nein, auf keinen Fall. Ein reines „Po-Training“, das sich nur auf den Gluteus maximus konzentriert, kann bestehende Dysbalancen sogar noch verschlimmern. Es ist ein weit verbreiteter Fehler, die komplexe Anatomie der Hüftmuskeln auf diesen einen, prominenten Muskel zu reduzieren. Ein gesunder Ansatz betrachtet die Hüfte immer als funktionelle Einheit.

Erinnerst du dich an das Bild des Orchesters? Was nützt der lauteste Paukenschlag, wenn die Streicher und Bläser nicht im Einklang spielen? Ein harmonisches Gleichgewicht ist alles.

Ein ganzheitliches Hüfttraining sollte immer mehrere Bausteine enthalten, um echte funktionale Stärke aufzubauen. Dazu gehört die Kräftigung der Gesäßmuskeln genauso wie die Dehnung der oft verkürzten Hüftbeuger und die gezielte Aktivierung der tiefen Stabilisatoren. Nur so schaffst du ein stabiles und gleichzeitig bewegliches Kraftzentrum.

Möchtest du die faszinierende Anatomie des menschlichen Körpers nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir komplexe medizinische Strukturen in ästhetische Kunstwerke. Entdecke unsere einzigartigen Anatomie-Poster und bringe die Schönheit der Wissenschaft in deine Räume. Besuche jetzt unseren Shop auf animus-medicus.de und finde dein Lieblingsmotiv.