Anatomie des weiblichen Beckens: Ihr wichtiger Leitfaden

Die Anatomie des weiblichen Beckens ist weit mehr als nur ein Knochengerüst. Sie beschreibt ein unglaublich komplexes Zusammenspiel aus Knochen, Bändern, Muskeln und Organen, das das Fundament unseres Körpers bildet. Man kann es sich wie das dynamische Zentrum vorstellen, das Stabilität für den aufrechten Gang gibt, lebenswichtige Organe behütet und eine absolut zentrale Rolle bei Schwangerschaft und Geburt spielt. Seine einzigartige Architektur ist eine Meisterleistung der Natur, perfekt angepasst an diese vielfältigen Aufgaben.

Das weibliche Becken als zentrales Fundament verstehen

Stell dir das weibliche Becken nicht als starres Gerüst vor, sondern eher als ein intelligentes Stütz- und Verteilersystem. Es ist die Basis, von der aus sich Kraft und Bewegung im Körper ausbreiten. Jeder Schritt, den du machst, jedes Mal, wenn du aufstehst – all diese Bewegungen werden von diesem zentralen Punkt aus gesteuert und stabilisiert.

Diese Struktur meistert einen beeindruckenden Spagat: Sie muss stark genug sein, um das gesamte Gewicht des Oberkörpers zu tragen und sicher auf die Beine zu leiten. Gleichzeitig muss sie aber auch flexibel und geräumig genug sein, um einem Kind bei der Geburt den Weg freizumachen. Genau diese Anpassung unterscheidet es fundamental vom männlichen Becken.

Die Kernfunktionen im Überblick

Bevor wir uns in die lateinischen Fachbegriffe stürzen, lass uns erst mal die grundlegenden Aufgaben dieses faszinierenden Bereichs beleuchten. Die Anatomie des weiblichen Beckens ist für eine ganze Reihe lebenswichtiger Prozesse zuständig:

- Stützfunktion: Es trägt die Organe im Bauchraum und schützt empfindliche Strukturen wie die Blase, die Gebärmutter und den Enddarm.

- Bewegung und Haltung: Als Bindeglied zwischen Wirbelsäule und Beinen ermöglicht es uns den aufrechten Gang und eine flüssige Bewegung.

- Geburt: Seine spezifische Form und die hormonell gesteuerte Lockerung der Bänder sind absolut entscheidend für einen natürlichen Geburtsvorgang.

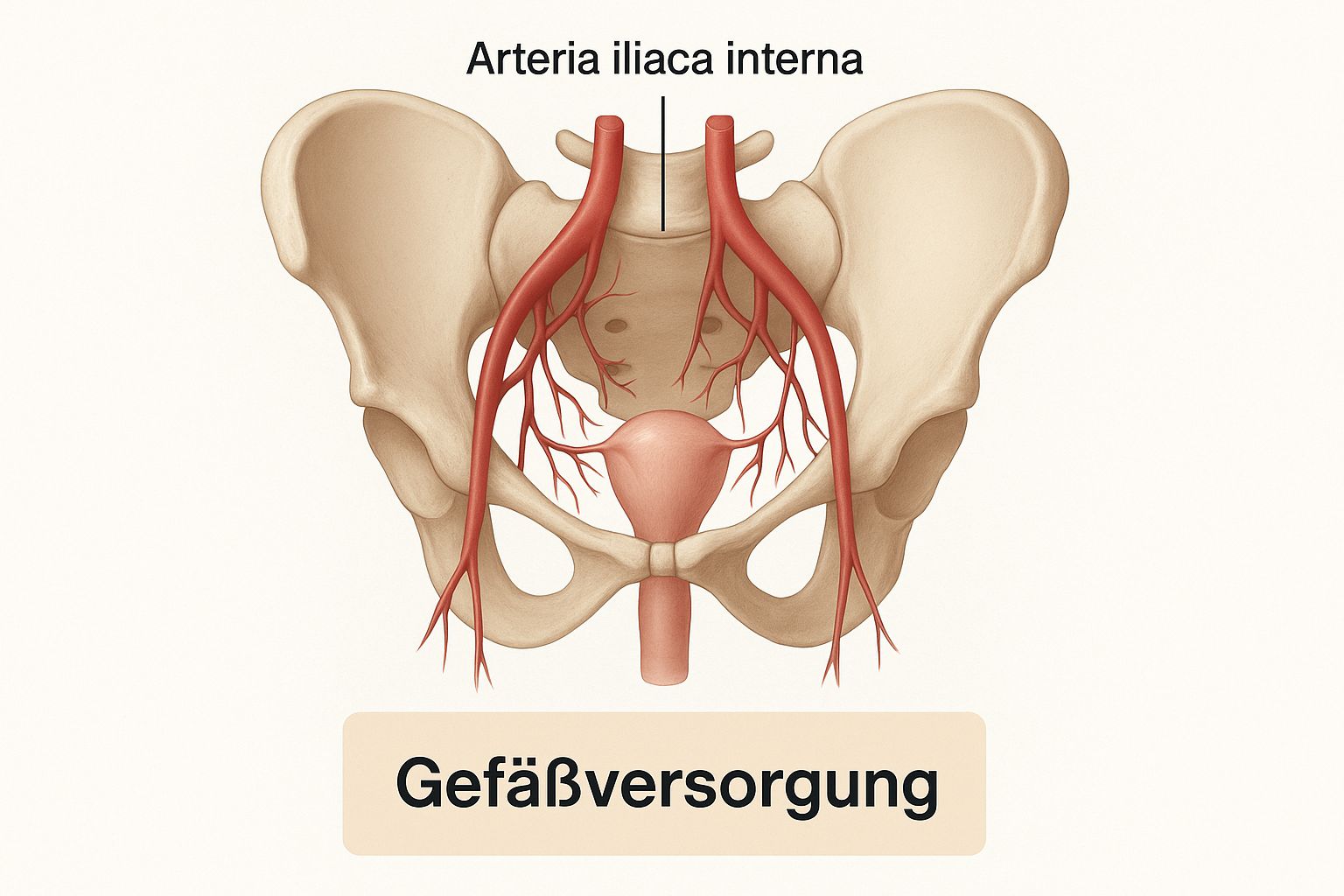

- Schutz: Der knöcherne Beckenring bildet einen Schutzschild für die inneren Organe und wichtige Nerven- und Blutbahnen.

Das Becken ist das dynamische Zentrum deines Körpers. Seine Architektur balanciert perfekt die Bedürfnisse nach Stärke für die Stabilität und Flexibilität für Bewegung und Geburt. Ein tiefes Verständnis dafür ist der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden.

Dieses perfekte Zusammenspiel macht klar, warum das Becken oft als das „Zentrum der Kraft“ bezeichnet wird. Es ist kein passiver Knochenring, sondern ein aktiver, lebendiger Teil deines Körpers, der auf Belastung, Hormone und die verschiedenen Phasen des Lebens reagiert.

Ein Fundament für dein Wohlbefinden

Ein gesundes Becken ist die Basis für so viele Aspekte deiner körperlichen Gesundheit. Manchmal unterschätzt man das. Probleme in diesem Bereich, sei es eine schwache Beckenbodenmuskulatur oder eine Fehlstellung, können weitreichende Folgen haben – von Rückenschmerzen bis hin zu Inkontinenz. Die besondere Anatomie macht es natürlich auch anfällig für spezifisch weibliche Gesundheitsthemen.

In diesem Leitfaden nehmen wir die einzelnen Bausteine – von den Knochen bis zu den Nerven – ganz genau unter die Lupe. Mein Ziel ist es, dir ein tiefes und vor allem anwendbares Wissen über diesen oft übersehenen, aber unglaublich wichtigen Teil deines Körpers zu vermitteln. So kannst du die Signale deines Körpers besser verstehen und deine Gesundheit aktiv in die eigene Hand nehmen.

Die Knochen und Bänder des Beckengürtels: Das Fundament unseres Körpers

Nachdem wir das Becken als Ganzes betrachtet haben, wird es Zeit, tiefer zu graben. Wir zoomen jetzt direkt auf das Fundament: den knöchernen Beckengürtel. Stell ihn dir nicht als starres Gerüst vor, sondern eher wie ein präzise gefertigtes Bauteil, bei dem jedes Element perfekt geformt und positioniert ist, um Stabilität und gleichzeitig Flexibilität zu ermöglichen. Es ist ein echtes Meisterstück der Natur.

Der knöcherne Ring wird von vier Hauptakteuren gebildet. Hinten in der Mitte thront das Kreuzbein (Os sacrum), ein großer, dreieckiger Knochen, der aus fünf miteinander verschmolzenen Wirbeln besteht. An seiner Spitze hängt wie ein kleiner Anhänger das Steißbein (Os coccygis) – ein Überbleibsel unserer evolutionären Vergangenheit.

Seitlich und vorne wird der Ring von den beiden Hüftbeinen (Ossa coxae) geschlossen. Jedes dieser Hüftbeine ist für sich schon beeindruckend, denn es entsteht aus drei ursprünglich einzelnen Knochen, die erst während der Pubertät fest zusammenwachsen.

Die drei Musketiere des Hüftbeins

Erst das Zusammenspiel dieser drei Knochen verleiht dem Hüftbein seine charakteristische, fast schon verdrehte Form, die absolut entscheidend für Stabilität und Beweglichkeit ist.

- Darmbein (Os ilium): Das ist der große, schaufelartige Teil, den du seitlich an deiner Taille spüren kannst. Seine breite Fläche ist die Ankerstelle für die wichtigen Gesäß- und Bauchmuskeln.

- Sitzbein (Os ischii): Dieser kräftige, untere Teil ist genau das, worauf der Name hindeutet – die knöcherne Basis, auf der wir sitzen. Die rauen Sitzbeinhöcker (Tubera ischiadica) sind perfekt dafür ausgelegt, unser gesamtes Körpergewicht im Sitzen zu tragen.

- Schambein (Os pubis): Dieser vordere Knochen schließt den Beckenring. Die beiden Schambeine treffen sich vorne in der Mitte in der sogenannten Schambeinfuge (Symphysis pubica), einer knorpeligen Verbindung, die eine minimale, aber unglaublich wichtige Beweglichkeit erlaubt.

Ein entscheidendes Detail: Dort, wo Darmbein, Sitzbein und Schambein aufeinandertreffen, formen sie gemeinsam die Hüftgelenkpfanne (Acetabulum). In dieser tiefen Pfanne sitzt der Kopf des Oberschenkelknochens. Genau diese Konstruktion ist der Schlüssel für ein stabiles Hüftgelenk und unseren aufrechten Gang.

Für die Geburt gebaut: die geniale Anpassung des weiblichen Beckens

Die Anatomie des weiblichen Beckens ist keine simple Mini-Version des männlichen. Nein, sie ist eine hochspezialisierte Konstruktion mit einem klaren Ziel: ein Kind sicher zur Welt zu bringen. Diese evolutionären Anpassungen sind einfach genial.

Das weibliche Becken ist im Allgemeinen breiter und flacher, mit einer eher runden oder ovalen Öffnung. Im Gegensatz dazu ist das männliche Becken höher, schmaler und eher herzförmig. Diese Unterschiede sind in der deutschen Anatomieforschung gut dokumentiert und zeigen, wie sehr die Form der Funktion folgt. Wenn du mehr über diese faszinierenden Details erfahren möchtest, schau mal bei beckenboden.com vorbei.

Diese Unterschiede sind alles andere als Zufall, sondern präzise Anpassungen für die Geburt:

- Breitere Darmbeinschaufeln: Sie sorgen für mehr Platz im Inneren des Beckens.

- Größerer Beckenausgang: Der Abstand zwischen den beiden Sitzbeinhöckern ist größer, was den Geburtskanal entscheidend erweitert.

- Weiterer Schambeinwinkel: Der Winkel, in dem die beiden Schambeine vorne zusammentreffen (Arcus pubicus), ist bei Frauen mit über 90 Grad deutlich weiter als bei Männern (unter 90 Grad).

Die Bänder: Unsere flexiblen Stabilisatoren

Was nützt das beste Knochengerüst ohne einen starken Mörtel, der alles zusammenhält? Im Becken übernehmen die Bänder genau diese Rolle. Sie sind keine starren Seile, sondern extrem starke, aber flexible Bindegewebsstränge, die die Knochen verbinden und die Gelenke sichern.

Besonders wichtig sind hier die Iliosakralgelenke (ISG), die das Kreuzbein mit den beiden Darmbeinen verbinden. Sie sind unglaublich stabil und lassen nur minimale Bewegungen zu, was sie zur zentralen Schaltstelle für die Kraftübertragung von der Wirbelsäule in die Beine macht.

Während der Schwangerschaft geschieht dann etwas Fantastisches: Hormone wie Relaxin sorgen dafür, dass diese Bänder und auch die Schambeinfuge nachgiebiger werden. Dieser clevere Kniff der Natur vergrößert den Durchmesser des Beckens leicht und erleichtert so dem Baby den Weg. Ohne diese flexiblen Bänder wäre das Becken entweder zu starr für eine Geburt oder zu instabil für den Alltag.

Nachdem wir uns das stabile, knöcherne Gerüst des Beckens angesehen haben, tauchen wir jetzt tiefer ein. Wir widmen uns einer der wichtigsten, aber oft völlig unterschätzten Strukturen im Körper: dem Beckenboden.

Vergiss das Bild einer simplen Muskelplatte. Stell dir den Beckenboden lieber als eine lebendige, dynamische Hängematte vor – ein Fundament, das nicht nur stützt, sondern bei jeder Bewegung aktiv mitspielt.

Seine Anatomie ist ein kleines Wunderwerk. Er besteht aus einem komplexen Geflecht von Muskeln, Faszien und Bindegewebe, das in drei Schichten übereinanderliegt. Man kann es sich wie die Stockwerke eines Hauses vorstellen: Jedes hat seine eigene Funktion, aber nur im perfekten Zusammenspiel halten sie das ganze Gebäude stabil.

Der Beckenboden ist dein wahrer Kern. Er ist das Fundament, das deine Organe an Ort und Stelle hält, deine Haltung stabilisiert und die Kontinenz sichert. Ein Beckenboden, der gleichzeitig stark und flexibel ist, ist der Schlüssel zu lebenslangem Wohlbefinden.

Dieses muskuläre Netz spannt sich wie ein Trampolin zwischen dem Schambein vorn, dem Steißbein hinten und den beiden Sitzbeinhöckern an den Seiten. Es verschließt das Becken nach unten und bildet so eine sichere, aber eben auch flexible Basis für Blase, Gebärmutter und Enddarm.

Die drei Muskelschichten unter der Lupe

Um wirklich zu verstehen, wie der Beckenboden funktioniert, müssen wir uns seinen Aufbau genauer ansehen. Von außen nach innen (also von unten nach oben) finden wir drei Schichten, die ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen.

-

Die äußere Schicht: Das ist die Schwellkörper- und Schließmuskelschicht. Diese Muskeln liegen direkt an der Oberfläche und umschließen ringförmig die Körperöffnungen – Harnröhre, Vagina und Anus. Ihre Hauptaufgabe ist der bewusste Verschluss dieser Öffnungen. Sie spielt auch für die sexuelle Funktion eine wesentliche Rolle.

-

Die mittlere Schicht: Bekannt als Diaphragma urogenitale, ist sie wie eine dreieckige Muskelplatte, die sich zwischen den beiden Schambeinästen aufspannt. Sie gibt der Harnröhre und der Vagina zusätzlichen Halt und ist damit ein wichtiger Mitspieler für die Harnkontinenz.

-

Die innere Schicht: Das ist die größte und kräftigste der drei Schichten, das sogenannte Diaphragma pelvis. Ihr wichtigster Muskel ist der M. levator ani (wörtlich: „Afterheber“). Er formt eine breite, schalenförmige Hängematte, die das gesamte Becken von innen auskleidet. Er trägt die Hauptlast der Organe und ist der entscheidende Akteur für die grundlegende Stabilität und Sicherung der Kontinenz.

Für einen noch tieferen Einblick in dieses faszinierende Zusammenspiel findest du hier detaillierte Illustrationen und Erklärungen zur Beckenboden-Muskulatur.

Um diese komplexe Struktur übersichtlich darzustellen, hilft eine Tabelle:

Die drei Schichten der Beckenbodenmuskulatur im Überblick

Diese Tabelle gliedert die komplexe Muskulatur des Beckenbodens in ihre drei Schichten und fasst deren wichtigste Funktionen zusammen.

| Muskelschicht | Wichtige Muskeln | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Äußere Schicht | M. bulbospongiosus, M. ischiocavernosus, M. sphincter ani externus | Aktiver Verschluss der Körperöffnungen (Harnröhre, Vagina, Anus), sexuelle Funktion |

| Mittlere Schicht | M. transversus perinei profundus, M. sphincter urethrae externus | Stabilisierung der Beckenorgane, Sicherung der Harnröhre, Unterstützung der Kontinenz |

| Innere Schicht | M. levator ani (aus M. puborectalis, M. pubococcygeus, M. iliococcygeus), M. coccygeus | Tragen der Organe, Stabilisierung des Beckens, Grundspannung für Kontinenz |

Wie du siehst, ist jede Schicht für sich schon wichtig. Ihre volle Kraft entfalten sie aber erst im Teamwork.

Mehr als nur ein Muskelkorsett

Die Aufgaben des Beckenbodens hören beim Stützen und Schließen aber längst nicht auf. Er ist ein aktiver Partner in einem System, das deine gesamte Gesundheit beeinflusst.

So arbeitet er zum Beispiel eng mit dem Zwerchfell (deinem Hauptatemmuskel) und der tiefen Bauch- und Rückenmuskulatur zusammen. Bei jeder Einatmung senkt sich das Zwerchfell, und der Beckenboden gibt elastisch nach. Beim Ausatmen heben sich beide wieder an. Dieses rhythmische Zusammenspiel stabilisiert deine gesamte Körpermitte – fast wie ein innerer, hydraulischer Dämpfer.

Diese feine Abstimmung ist Gold wert für eine gute Körperhaltung und kann Rückenschmerzen vorbeugen. Ist der Beckenboden schwach oder dauerhaft verspannt, gerät dieses System aus dem Gleichgewicht, was zu Problemen im ganzen Körper führen kann. Und bei einer Geburt wird seine enorme Elastizität auf die Probe gestellt, wenn er sich dehnen muss, um dem Kind den Weg freizumachen.

Ein gesunder Beckenboden ist also nicht nur stark. Er ist vor allem elastisch und reaktionsschnell. Er muss bei Belastung – wie beim Husten, Niesen oder Springen – blitzschnell anspannen, sich aber genauso gut wieder vollständig entspannen können. Genau diese Fähigkeit ist der Schlüssel, um Problemen wie Inkontinenz, Senkungsbeschwerden und chronischen Schmerzen vorzubeugen. Obwohl er meist unbemerkt im Verborgenen arbeitet, ist seine Bedeutung für die weibliche Gesundheit kaum zu überschätzen.

Die Organe und ihre Position im kleinen Becken

Nachdem wir uns das stabile Knochengerüst und die dynamische Muskelhängematte genauer angesehen haben, tauchen wir jetzt tiefer ein und schauen uns die eigentlichen Bewohner des Beckens an. Man kann sich das kleine Becken – also den Raum unterhalb des Beckeneingangs – wie eine gut organisierte Wohngemeinschaft vorstellen. Hier liegen lebenswichtige Organe dicht an dicht, sicher geschützt und doch flexibel gelagert.

Stell dir vor, du schaust von vorne nach hinten in diese „WG“. Dann siehst du eine ganz klare Reihenfolge: Direkt hinter dem Schambein liegt die Harnblase (Vesica urinaria). An sie schmiegt sich die Gebärmutter (Uterus), und den Abschluss bildet der Enddarm (Rektum), der sich perfekt an die Rundung von Kreuz- und Steißbein anpasst. Diese enge Nachbarschaft ist super wichtig für ihr Zusammenspiel, erklärt aber auch, warum Probleme in einem Organ manchmal auf die anderen ausstrahlen.

Die drei Hauptbewohner und ihre Aufgaben

Jedes dieser Organe hat seine ganz eigene, unverzichtbare Funktion, ist aber gleichzeitig auf die Unterstützung seiner Nachbarn und des Beckenbodens angewiesen. Ihr Halteapparat ist ein wirklich cleveres System aus Bändern und Faszien. Es gibt Halt, ohne die Beweglichkeit – sei es bei Füllung, Entleerung oder während einer Schwangerschaft – zu stark einzuschränken.

-

Die Harnblase: Unser dehnbarer Speicher für Urin, der ganz vorne im Becken thront. Seine Wand aus glatter Muskulatur entspannt sich zum Füllen und zieht sich kraftvoll zusammen, um sich wieder zu entleeren.

-

Die Gebärmutter: Sie sitzt als zentrales Organ der Anatomie des weiblichen Beckens genau zwischen Blase und Darm. Ihre birnenähnliche Form und die dicke Muskelschicht sind ein Wunderwerk der Natur, das sich während einer Schwangerschaft gigantisch ausdehnen kann. Ein komplexer Bandapparat hält sie in Position, erlaubt ihr aber gleichzeitig, sich aufzurichten und zu wachsen. Um diese faszinierende Struktur noch besser zu verstehen, legen wir dir unsere detaillierten anatomischen Illustrationen des Uterus ans Herz.

-

Der Enddarm: Als letzter Abschnitt des Verdauungstrakts kuschelt er sich an die hintere Beckenwand. Seine Hauptaufgabe: Den Stuhl sicher zu speichern, bis der richtige Moment für die Entleerung gekommen ist.

Die Gesundheit dieser Organe steht und fällt mit der Kraft und Elastizität des Beckenbodens, der sie wie ein Fundament von unten stützt. Ist dieses muskuläre Fundament geschwächt, können die Organe ihre Position verändern und nach unten sinken – ein Zustand, den man als Senkung oder Prolaps bezeichnet.

Mehr als nur innere Werte: die äußeren Genitalien

Zur Anatomie des weiblichen Beckens gehören natürlich auch die von außen sichtbaren Strukturen, die man unter dem Begriff Vulva zusammenfasst. Dazu zählen die Schamlippen (Labien), der Venushügel, der Scheidenvorhof und die Klitoris. Und hier ist eine Sache extrem wichtig: Es gibt kein „Normal“! Die Vielfalt in Form, Farbe und Größe ist riesig und einfach ein Ausdruck natürlicher Individualität.

Leider führen gesellschaftliche Tabus und ein Mangel an realistischen Bildern oft zu großer Unsicherheit. Viele Frauen machen sich völlig unnötig Sorgen über das Aussehen ihrer Vulva, obwohl sie vollkommen gesund und normal ist.

Genau das belegen auch wissenschaftliche Daten. Eine deutsche Studie mit 50 Frauen hat eine beeindruckende anatomische Vielfalt gezeigt. So variierte die sichtbare Länge der Klitoris stark zwischen 5 und 35 Millimetern. Außerdem wurde bei den meisten Frauen (41 von 50) festgestellt, dass die Haut der Vulva dunkler pigmentiert war als die umgebende Haut – was völlig normal ist. Mehr über diese wichtigen Erkenntnisse zur Vielfalt der Vulva kannst du hier nachlesen.

Diese Fakten sind so wichtig, um mit unrealistischen Schönheitsidealen aufzuräumen und ein gesundes, positives Körperbild zu fördern. Die eigene Anatomie zu kennen, ist der erste Schritt zur Selbstakzeptanz und dazu, den eigenen Körper wertzuschätzen.

Das feinfühlige Zusammenspiel der inneren Organe, ihr Halt durch Bänder und Beckenboden und die äußeren Strukturen – all das bildet ein komplexes und wunderbares System. Ein ganzheitliches Verständnis für dieses innere Ökosystem ist die beste Grundlage, um die Signale deines Körpers richtig zu deuten und deine Gesundheit aktiv in die Hand zu nehmen.

Warum die Anatomie für deine Gesundheit so entscheidend ist

Bisher haben wir uns die einzelnen Bausteine der Anatomie des weiblichen Beckens angesehen – also die Knochen, Muskeln und Organe. Jetzt schlagen wir die Brücke von der Theorie zur Praxis, zu deinem Körper und deiner Gesundheit. Denn dieses Wissen ist so viel mehr als trockene Fakten. Es ist der Schlüssel, um die Signale deines Körpers zu verstehen und dein Wohlbefinden aktiv in die Hand zu nehmen.

Stell dir dein Becken wie ein fein aufeinander abgestimmtes Ökosystem vor. Jeder Teil hat seine Aufgabe, alles arbeitet im Einklang. Aber dieses Gleichgewicht ist nicht für immer in Stein gemeißelt. Lebensereignisse wie Schwangerschaft und Geburt, die hormonellen Veränderungen in der Menopause oder auch starker Sport können dieses System ganz schön auf die Probe stellen.

Wenn du die Anatomie dahinter verstehst, wird dir klar, warum diese Ereignisse so einen tiefen Einfluss haben können. Es erklärt plötzlich, warum sich nach einer Geburt ein Druckgefühl einstellt oder warum das Heben schwerer Kisten ohne die richtige Beckenboden-Spannung auf Dauer zu Problemen führen kann.

Wenn das Fundament nachgibt: Beckenboden und Organsenkung

Eines der häufigsten Probleme, das direkt mit der Anatomie des weiblichen Beckens verknüpft ist, ist die Beckenbodenschwäche. Wenn diese muskuläre „Hängematte“, die wir kennengelernt haben, an Kraft und Spannkraft verliert, kann sie ihre wichtige Stützfunktion nicht mehr richtig ausführen. Die Folgen sind vielfältig und für Betroffene oft sehr belastend.

Stell es dir wie das Fundament eines Hauses vor. Wenn es bröckelt oder instabil wird, bekommen auch die Wände und das Dach Probleme. Ganz ähnlich ist es im Becken: Ein schwacher Beckenboden kann dazu führen, dass die Organe – Blase, Gebärmutter oder Darm – ihre Position verändern und absinken. Diesen Zustand nennen wir Mediziner Organsenkung oder Prolaps.

Eine Organsenkung ist kein unabwendbares Schicksal, sondern eine direkte Folge anatomischer Veränderungen. Zu wissen, dass geschwächte Muskeln und überdehnte Bänder die Ursache sind, ist der erste und wichtigste Schritt, um vorzubeugen und eine erfolgreiche Behandlung zu starten.

Dieses Wissen entzaubert die Beschwerden und nimmt ihnen ihren Schrecken. Es geht nicht mehr um ein diffuses „Problem da unten“, sondern um eine ganz konkrete, anatomisch erklärbare Situation. Eine Situation, die du gezielt angehen kannst – oft schon mit einfachem, aber konsequentem Training.

Klinische Relevanz und statistische Einblicke

Die besondere Anatomie des weiblichen Beckens macht Frauen anfälliger für bestimmte Beschwerden. Das ist keine Meinung, sondern ein statistisch belegter Fakt, der zeigt, wie wichtig Aufklärung und Prävention sind. Die Anatomie des weiblichen Beckens ist ein zentrales Thema in der Geburtshilfe und Beckenbodenmedizin in Deutschland. So haben Frauen ein etwa zehnfach höheres Risiko für einen Beckenbodenprolaps als Männer. Insbesondere nach Operationen wie einer Gebärmutterentfernung kann das stützende System geschwächt sein; bei 34,5 % der Frauen wurde nach einer Hysterektomie eine Insuffizienz im mittleren Beckenbereich festgestellt. Mehr zu den Hintergründen dieser klinischen Studien kannst du hier nachlesen.

Diese Zahlen sollen dich nicht verunsichern. Im Gegenteil, sie sollen dir zeigen, wie relevant dieses Thema ist und warum es sich lohnt, gut informiert zu sein. Mit diesem Wissen kannst du auf Augenhöhe mit Ärzten, Physiotherapeuten oder Hebammen sprechen.

Deine Anatomie, dein Wissen, deine Stärke

Wenn du die Landkarte deines eigenen Körpers kennst, kannst du die Signale, die er dir sendet, viel besser deuten.

- Ein leichtes Druckgefühl beim Joggen? Könnte ein erster Hinweis auf eine beginnende Senkung sein.

- Urinverlust beim Niesen? Ein klares Zeichen, dass deine Schließmuskulatur Unterstützung braucht.

- Ziehende Schmerzen im unteren Rücken? Könnten von einem verspannten oder zu schwachen Beckenboden ausgehen.

Dieses Wissen ist Macht. Es verwandelt dich von einer passiven Patientin in eine aktive Gestalterin deiner Gesundheit. Statt Symptome einfach hinzunehmen, kannst du gezielt nachfragen und gemeinsam mit Experten die beste Strategie für dich finden. Es ist faszinierend, wie sehr das Wissen über die eigene Anatomie das Selbstvertrauen stärkt – ganz ähnlich, wie uns das Verständnis für die beeindruckende Anatomie des Herzens hilft, dieses lebenswichtige Organ wertzuschätzen.

Letztendlich ist die Beschäftigung mit deiner Beckenanatomie ein Akt der Selbstfürsorge. Es geht darum, deinen Körper nicht als etwas Fremdes zu betrachten, sondern als dein Zuhause, das du kennst, hegst und pflegst. Mit diesem Verständnis wandelst du Unsicherheit in Kompetenz und Sorge in proaktives Handeln um.

Absolut! Hier ist der überarbeitete Abschnitt, der den Stil und Ton der Beispiel-Blogposts aufgreift, um menschlicher, natürlicher und wie von einem erfahrenen Experten geschrieben zu klingen.

Eure häufigsten Fragen zur Anatomie des weiblichen Beckens

Die Anatomie des weiblichen Beckens ist ein unheimlich spannendes, aber auch vielschichtiges Thema. Klar, dass da Fragen aufkommen! Wir haben uns die häufigsten geschnappt und beantworten sie hier, um Licht ins Dunkel zu bringen und dir das wichtigste Wissen kompakt an die Hand zu geben.

Was unterscheidet das weibliche Becken eigentlich vom männlichen?

Der größte Unterschied ist ganz einfach seine Bestimmung. Das weibliche Becken ist von der Evolution perfekt darauf vorbereitet, ein Kind auszutragen und auf die Welt zu bringen. Und genau diese Aufgabe hat seine gesamte Form geprägt.

Man kann sich das männliche Becken wie einen hohen, eher schmalen Trichter vorstellen – voll auf Stabilität und Kraftübertragung ausgelegt. Das weibliche Becken hingegen ist breiter und flacher. Stell es dir eher wie eine weite, offene Schale vor.

Das sieht man an ganz konkreten Details:

- Der Beckeneingang: Bei uns Frauen ist er queroval und schön breit, bei Männern eher herzförmig und eng.

- Der Schambeinwinkel: Wo die Schambeine vorne zusammenlaufen, ist der Winkel bei Frauen viel weiter (über 90 Grad). Bei Männern ist er spitzer (unter 90 Grad).

- Die Darmbeinschaufeln: Sie sind bei Frauen mehr nach außen gedreht. Das macht das Becken insgesamt breiter.

- Das Kreuzbein: Bei Frauen ist es kürzer, breiter und nicht so stark gebogen. So entsteht im Geburtskanal einfach mehr Platz.

Diese cleveren Anpassungen machen das weibliche Becken zu einem echten Multitalent: Es gibt uns Halt im Alltag und schafft gleichzeitig den nötigen Raum für eine Geburt.

Bleibt das Becken immer gleich oder kann es sich verändern?

Ja, auf jeden Fall! Das Becken ist alles andere als eine starre Knochenstruktur. Die wohl beeindruckendste Veränderung macht es in der Schwangerschaft durch, angekurbelt durch Hormone wie Relaxin. Dieses Hormon sorgt dafür, dass die Bänder und sogar die Knorpelverbindung der Schambeinfuge (die Symphyse) weicher und nachgiebiger werden.

Das ist ein genialer Schachzug der Natur. Es ermöglicht eine winzige, aber für die Geburt absolut entscheidende Erweiterung des Beckens. So passt das Baby besser durch den Geburtskanal. Nach der Geburt bildet sich das Ganze zwar meistens wieder zurück, aber kleine Veränderungen können durchaus bleiben.

Natürlich können auch der Alterungsprozess oder Erkrankungen wie eine Arthrose die Gelenke im Becken, allen voran die Iliosakralgelenke (ISG), beeinflussen und so zu Schmerzen oder Veränderungen führen.

Welche Rolle spielt der Ischiasnerv im Becken?

Der Ischiasnerv ist ein echter Riese – der dickste und längste Nerv in unserem Körper. Seine Wurzeln liegen tief im kleinen Becken, also mitten in der Anatomie des weiblichen Beckens. Von dort bahnt er sich seinen Weg durch eine große Knochenöffnung, läuft durch die Gesäßregion und dann an der Beinrückseite hinunter bis in den Fuß.

Genau diese Lage macht ihn aber auch verletzlich. Verspannte Muskeln im Po, zum Beispiel der Piriformis-Muskel, können direkt auf den Nerv drücken und die typischen, fiesen Ischias-Schmerzen auslösen.

Eine weniger bekannte, aber extrem wichtige Ursache für Ischias-Probleme bei Frauen ist Endometriose. Wenn sich Endometrioseherde direkt am Ischiasnerv oder seinen Wurzeln im Becken festsetzen, kann das zu unerträglichen, oft zyklusabhängigen Schmerzen, Taubheitsgefühlen und sogar Lähmungserscheinungen im Bein führen.

Diese sogenannte „tief infiltrierende Endometriose“ ist eine echte diagnostische Herausforderung, weil die Symptome oft fälschlicherweise als reines Rückenleiden abgetan werden. Es zeigt, wie unglaublich eng Nerven und gynäkologische Organe im Becken miteinander verwoben sind.

Können Stress und Emotionen den Beckenboden beeinflussen?

Und wie! Der Beckenboden ist so etwas wie der Seismograf unserer Seele. Er ist direkt mit dem limbischen System im Gehirn verdrahtet, unserem Emotionszentrum. Bei Stress, Angst oder innerer Anspannung neigen wir unbewusst dazu, den Beckenboden anzuspannen – ganz ähnlich, wie wir die Schultern hochziehen oder mit den Zähnen knirschen.

Wird das zum Dauerzustand, kann die Muskulatur chronisch überlasten und verhärten. Die Folgen sind oft diffus und schwer zuzuordnen:

- Chronische Beckenschmerzen, für die kein Arzt eine Ursache findet

- Schmerzen beim Sex (Dyspareunie)

- Probleme beim Wasserlassen

- Verstopfung

Die gute Nachricht ist: Der Weg funktioniert auch andersherum. Ein bewusster, entspannter Umgang mit dem Beckenboden, etwa durch gezielte Atem- und Entspannungsübungen, kann helfen, Stress abzubauen und das eigene Wohlbefinden massiv zu steigern. Es ist ein echtes Biofeedback-System.

Du siehst, die Anatomie des weiblichen Beckens ist weit mehr als nur eine Ansammlung von Knochen und Muskeln. Sie ist ein lebendiges System, das eng mit unserer Gesundheit, unseren Lebensphasen und sogar unseren Gefühlen verbunden ist. Sie zu verstehen, ist der erste Schritt, um gut für sich zu sorgen.

Möchtest du die Schönheit und Komplexität der menschlichen Anatomie jeden Tag neu erleben? Bei Animus Medicus verwandeln wir wissenschaftliche Präzision in Kunst. Entdecke unsere einzigartigen anatomischen Poster und Accessoires, die Wissen und Ästhetik perfekt vereinen. Besuche uns auf https://animus-medicus.de und finde dein neues Lieblingsstück.